趙卓羣:期待拜登?不如自救!

【文/觀察者網專欄作者 趙卓羣】

近日,拜登政府提及考慮緊急重返伊核協議,但雙方就“重返條件”僵持不下。而且拜登已經明確拒絕會先解除制裁,伊核問題依舊被架在火上烤。

事實上,美國的任何動靜都會對伊朗民生有立竿見影的影響,最直觀體現在匯率上。拜登就職前夕,里亞爾的匯率開始一路上漲,1月19日當天已經回到了1美元兑21萬里亞爾。要知道去年年中曾經跌至過1美元兑30萬里亞爾。

原本以為伊朗民眾會歡欣鼓舞,然而身邊的伊朗朋友並非如此。“拜登當選的確是好事,但落在我們普通藝人頭上,又能怎麼樣。只是壞和更壞的區別。看看這疫情,一整年沒有演出,我還活的起麼?”果然,沒過幾天,匯率再次跌至1美元兑24萬里亞爾。

自2015年起,經歷了伊核協議短暫的春天后,隨即特朗普退核,極端制裁,擊毀無人機,蘇萊曼尼被炸,核物理學家被暗殺等一系列大起大落,期望與失望如過山車般交替,伊朗民眾早已疲憊不堪。拜登或許能帶來好消息,但是又能對他抱多大期望呢?

何況以蘇萊曼尼被炸開端的2020年,很快就被新冠疫情籠罩,伊朗又是重災區。我身邊的很多伊朗音樂人,這一年可以説是顆粒無收。

疫情期間,在自家屋頂演奏的伊朗音樂人(圖片來源:美聯社)

我的烏德琴陪練小老師Hojjat是德黑蘭大學藝術學院的碩士。他告訴我,唯一能保證收入的是政府公務員,一月也就只有200刀左右的薪水。疫情下,伊朗學生一直沒有復學,上了整整一年的在線課程。

除此之外,政府還關掉了音樂廳和大部分音樂教學機構。德黑蘭大學藝術學院的碩士生被迫兼職開起了Snap(伊朗的滴滴打車),然而即使如此,也不能確保收入可以滿足基本生活開銷,因為此時一輛最便宜的伊朗國產車也要4000刀。開網約車的人一般會買二手車,我見過那種車,幾乎處於半散架狀態,隨時開掉一個輪子都不稀奇。那簡直不能稱作二手,最起碼是二十手。對他們來説,與其期盼拜登的橄欖枝,不如期盼政府趕緊恢復演出和教學來得實在。

在德黑蘭街頭,多了不少“體面的流浪人”。疫情沒了收入,付不起房租,便拖家帶口出來流浪。Hojjat看一家流浪漢還拖着三歲的小女兒,十分可憐,便回家拿了些饢餅給他們吃。流浪漢問能否給他們一點米飯,全家已經一個月沒能吃上一口米飯。“你知道,這是一户平頭正臉的人家,原先肯定也是體面人,雖然米飯比饢貴不少,可也並不是什麼奢侈品!”

Hojjat用了整整一節課的時間聲淚俱下控訴,政府關掉了音樂教學機構,很多學生不願意轉在線上,因此他流失了很多生源。物價奇貴,入不敷出。我篤定,我15刀一課時(約300萬里亞爾)的學費是他最高、最穩定的收入來源。他在疫情開始前就非常有先見之明地把我的課費轉用美元計算。另一位朋友偷偷告訴我,Hojjat在教學機構陪練,依舊是100萬里亞爾一課時,約合5刀。其實我也可以找到市場價的陪練,但我依舊選擇每週繼續跟Hojjat上課,帶着多多少少的同情心。儘管他經常上課出狀況,網絡掉線,遲到早退,甚至放鴿子,或是整整一週忘記發給我作業視頻。但他像吃定我似的,從不擔心我換老師。

Hojjat其實算是境況好的,父母在德黑蘭有房有工作,他多少也能賺些錢。這個冬天對於有一波伊朗藝人是最難熬的,那便是常年在歐洲靠走穴為生的伊朗民間藝人。這些藝人主要為歐洲各國的伊朗裔社羣演出。演出多集中西歐和北歐,這些國家的房租都不便宜,平日演出頻繁生活過的還可以,但是這次疫情讓他們幾乎無路可走。

我的朋友鼓手哈比卜,常年生活在法國。2019年時他作為打擊樂手,跟隨伊朗著名旅歐音樂人全歐巡演,一個冬天演出有十幾場,基本三個月可以賺下全年的生活開支。而2020年的冬天,他幾乎沒有了收入。哈比卜平時喜歡玩電子音樂,也用軟件自己做專輯。眼看演出遙遙無期,哈比卜開始專注於做後期,幫其他音樂人做音樂、出專輯。

我還注意到一個平日裏很紅火的旅意伊朗庫爾德女藝人,她2020年疫情後僅僅有兩場演出。其中一場是冬至夜的演出,她只曬了海報而沒有曬演出現場。這是位逢演必曬的藝人,此次卻一反常態。根據冬至節慶加上疫情的大環境,推測應該是演出場地帶伴宴性質,有損身段。

庫爾德女藝人(作者供圖)

如果説Hojjat那樣科班出身的古典音樂演奏員還可以多多少少線上教學賺錢,那麼民間藝人則更加尷尬。他們一般學歷不高,使用樂器也比較簡單,這些樂器可類比葫蘆絲,是地域性樂器,學生羣體有限,且技術性不強,學生自己摸索摸索或許也能學會。因此,原本線下教學人就不算多,這一下改成線上學生就更少了。

既然學生有限,那麼就比一比知名度,搶學生。伊朗人的日常生活社交幾乎完全被Instagram承包了。對於他們而言,該軟件集微信、微博、朋友圈,甚至淘寶、陌陌於一體。因此,粉絲數量特別重要。剛剛提及的庫爾德女藝人,她在一年半內暴漲十幾萬粉絲。

其實在幾年前,她只有幾千個粉絲,那時她的人設是:“女高音”。她在伊朗國內讀過工科專業的本科,而主頁的個人介紹是庫爾德女歌手,都塔爾演奏員,素食主義者,置於最底端的是米蘭音樂學院學生。

對於這一身份,我是質疑的。按照她的年齡(1987年生人)和技能,正經米蘭音樂學院歌劇唱法是不可能要她,也從未見其曬過畢業照。而且一般來説,與普契尼同為校友的“米蘭音樂學院學生”這個身份,應當是置於光榮的第一位,起碼得在素食主義者之前。由此看來,她或許大概率只是在米蘭音樂學院的下屬培訓機構學習過。(後經考證,確乎如此,這個機構應翻譯成米蘭音樂學校,正經的學院全稱叫米蘭威爾第音樂學院)。

但這並不影響個人宣傳,伊朗人非常尊崇“國際化”,因此,無論是不是正兒八經的學生,米蘭音樂學院都是很好的賣點,遠在伊朗的粉絲們是不可能仔細考證愛豆學校的真假問題。但最初單一的“女高音”人設並沒能給她圈粉。這兩年她開始變換人設,主推“庫爾德女歌手”。庫爾德民族橫跨土耳其、伊拉克、伊朗和敍利亞四個國家,且民族熱情極高。這樣一來,庫爾德標籤讓她大大擴展了粉絲羣體。

第二,家鄉霍拉桑也是人設之一。霍拉桑可以看作是伊朗文化肥沃土地之一,這裏孕育了包括海亞姆在內的諸多波斯詩人藝術家。這一標籤便是弘揚霍拉桑文化。

第三,伊朗民間樂器都塔爾演奏員。這種兩根弦的長頸流特琴是伊朗東北部民間樂器,有一定的演奏羣體。

第四,性別賣點。在伊朗,男藝人演出範圍很寬泛,而女藝人處境很艱難,演出層層審核且有諸多限制條件。因此,她的標籤可以是庫爾德民族,可以是霍拉桑,可以是女藝人,可以是都塔爾演奏者。

如此便是多方位吸粉。她的照片也多身着庫爾德民族服裝。其實在筆者看來,“霍拉桑”和“庫爾德”這兩者實際是矛盾的,一個代表了波斯文化,一個是庫爾德民族,兩個不同的民族。但這也無可厚非,以演出為生的藝人,圈粉賣票是最重要的。

而此次疫情,她也藉助龐大的粉絲羣體,向教學轉型,開設了線上都塔爾工作坊(就是小組課),且於2021年新年前後回到伊朗進行面授。伊朗雖然官方有隔離政策,但民眾實際執行起來十分鬆散,如此這般幾十人彈唱工作坊依然如期舉行。

女藝人的都塔爾工作坊(作者供圖)

讓人哭笑不得的是,不演唱的人戴口罩,輪到誰演唱,誰摘口罩。這樣一來,病毒還不是一傳十,十傳百。疫情已經過去將近一年,伊朗人早已抗疫疲勞。我的伊朗朋友幾乎人人感染過新冠,有些輕症,有些九死一生。原本我還時常擔驚受怕,如今也“驚嚇疲勞”。“都是真主的意願”。對於伊朗人來説,比疫情更可怕的還是生存。

在制裁和疫情極端影響下,聰明人似乎也能做點事。尤其是有點咖位的人,他們總能在絕望中尋找出路。伊朗南部波斯灣有一座風光旖旎的島嶼,叫做基什島。基什類似中國的海南島,有相對完備的旅遊設施,而且還是個自由貿易區。我的朋友風笛手那瓦,憑藉南部音樂之王的優勢,在這一年與基什島旅遊文化部門合作,出版了基什島音樂書籍和配套CD。全伊朗已暫停音樂會一整年,而他能在2020年夏天於基什舉辦露天音樂會。這是疫情後全伊朗第一場音樂會。

那瓦沒有親自下海教學,這與他的咖位不符。但在他的力挺下,女兒法特麥開始進行風笛的線上和線下教學,並且做的風生水起。唯一的失誤是,風笛是吹奏樂器,無法戴口罩演奏。在一次線下的教學中,法特麥被學生傳染上了新冠,隨後一家人都感染了。“我們開始咳嗽,嗅覺和味覺都喪失了,這不是大事。但是現在政府不許我們舉辦音樂會,沒法賺錢。這太糟糕了。有沒有什麼不受制於疫情又可以穩定賺錢的行業呢?”

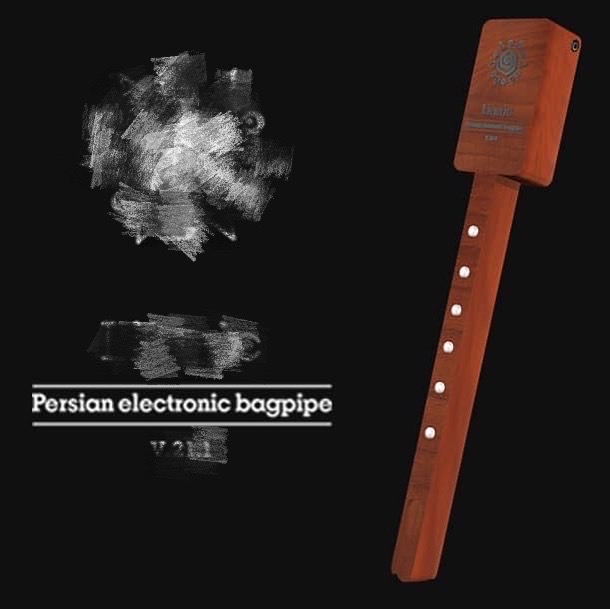

那瓦進行了電子風笛的研發,並創立了自己的品牌,上週剛舉行了產品發佈會,得到伊朗多家主流媒體報道。這其實是一件沒有羊皮氣囊的電子管,外接音箱擴聲。這件樂器的科技性實際並不強,跟小孩玩的按鍵發聲的電子玩具一個原理。做電子管這個念頭,那瓦醖釀了好多年,今年疫情促使這一想法落地。2018年初他曾經向我諮詢在中國生產電子管的可能性。“他這沒戲,我們這批量生產至少一萬件開模”。浙江一個工廠老闆對我説。可那瓦並沒有放棄,他轉頭在伊朗進行研發生產。

在伊朗,不少音樂人都註冊了自己的樂器品牌。比如那瓦的朋友打擊樂手那斯利,他有自己的箱鼓品牌。那斯利一邊演出擴展知名度,一面開設相應教學機構,一邊銷售自己的品牌樂器。

但是,那瓦的風笛則不能完全效仿該模式。伊朗風笛由純手工製作,一張羊皮外加一根蘆葦管,價錢約在100刀左右。這種樂器,就算做品牌批量生產也沒有太多盈利空間,要知道一張完整的羊皮就不便宜。二來,搶了風笛製作藝人的飯碗,都是鄉里鄉親,落得壞名聲。

傳統伊朗風笛

那瓦的電子風笛管(作者供圖)

但是,做電子管避免了這些問題。首先電子管自帶高級感,十分吻合伊朗人追求的“International“。歐洲的風笛很早就進行了電子管的研發,一方面作為日常手指訓練,另一方面可配合電聲樂隊。銷售電子管盈利空間大,開模以後,批量生產成本很低。

那瓦給他的電子管定價1800萬里亞爾(約合90刀左右,基本等同於傳統風笛)。粗略算下,銷售一千個,就有約幾十萬人民幣的盈利。且電子管與傳統風笛不衝突,屬於另闢蹊徑。起碼從表面看,沒有搶傳統手藝人的飯碗。

同時,這也是一個契機和窗口,註冊電子管品牌後可以繼續研發其他管樂器,無論傳統與現代,都是順水推舟的事。就算今後摒棄羊皮風笛,用人造材料代替,迴歸製作傳統風笛,也將不會受到民眾道德譴責。疫情反而帶來了商機。

那瓦唯一要做的,就是推廣電子風笛,擴大整個風笛愛好者的基數。事實上,這些年他也一直在做,並且非常成功。布什爾的民眾告訴我,二十年前,伊朗風笛遠不像今天這麼流行,是那瓦帶紅了這件樂器。的確如此,我在新格羅夫音樂詞典上,幾乎查不到伊朗風笛的信息。其實那瓦原本也只是個走街串巷的民間藝人,但是二十多年間,他從未停歇。緊緊抓住Traditional和International,出專輯,採風,申請音樂會,參加音樂節。對此,布什爾其他音樂人嫉妒中帶着嘲諷“he all time searches music festival, all time!”

特別值得一提的是,那瓦的配套宣傳做的很到位。無論國外大小音樂節,都會找到伊朗國內媒體報道。伊朗人的民族文化自豪感很強,那瓦便緊緊咬住“世界風笛文化之根”這個點:“蘇格蘭高地風笛,愛爾蘭尤令風笛,西班牙加西亞風笛,都起源於我們伊朗風笛!伊朗南部出土的公元前8世紀的銀器上便有吹風笛人像”。

歷史淵源是真是假姑且不論,但這極大地契合了經濟低迷情境下的伊朗人民族主義自豪感。國內的媒體爭相報道,年輕人也紛紛效仿。

但是能成為那瓦的,只有一個。不在於他風笛吹的有多好。

他的人生沒有邊界感,絕對不活在條條框框中。疫情和制裁都無法阻止他,一連串操作環環相扣。覺得對的事就去做,喜歡的事就去做,道德從來不是他care的東西,也不過多考慮未來。他要的不只是活在當下,而是贏在當下。

拜登會如何?本國政府又如何?不如管好自己眼下,兵來將擋。那些懸而未知的揣測,對他而言都是浪費時間。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。