晨楓:深入剖析特朗普“近衞軍”的結構成分,美國問題大了

【文/觀察者網專欄作者 晨楓】

2021年1月6日,特朗普支持者衝擊國會。事情已經過去一個多月了,但有意思的是,美國主流社會彷彿都説好了故意不提一樣。確實,這事對美國乃至整個西方來説太丟人,社會撕裂的傷口也還在淌血,西方媒體集體情不自禁地“向前看”了。

當然,事情並沒有過去,FBI已經逮捕了至少221人,這些可能是特朗普支持者中的近衞軍、先鋒隊。芝加哥大學Robert Pape領導的研究團隊發表了一篇題為《美國大暴動的面目》的報告,分析了由法庭和媒體透露的有據可查的193名被捕人員,並將其與FBI在2015-2020年期間逮捕的108名極右暴力分子的數據進行對比,發現了一些非常醒目的“盲點”。

1. 與右翼極端組織的聯繫並沒有那麼緊密

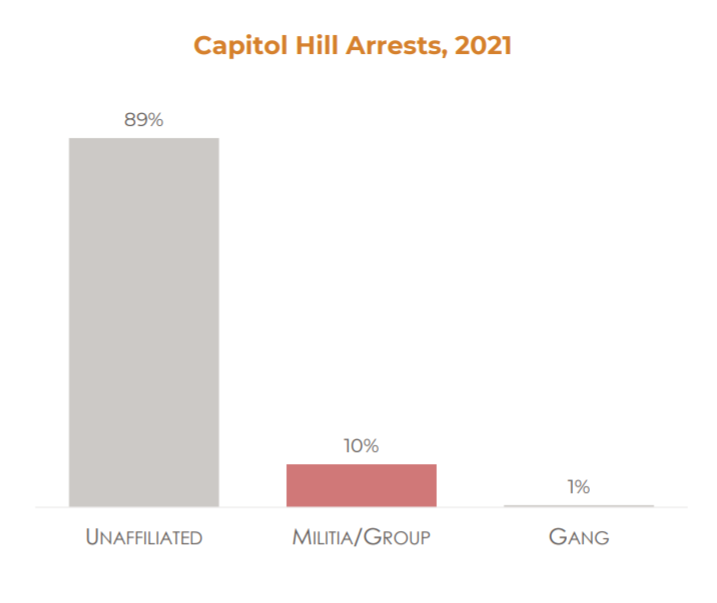

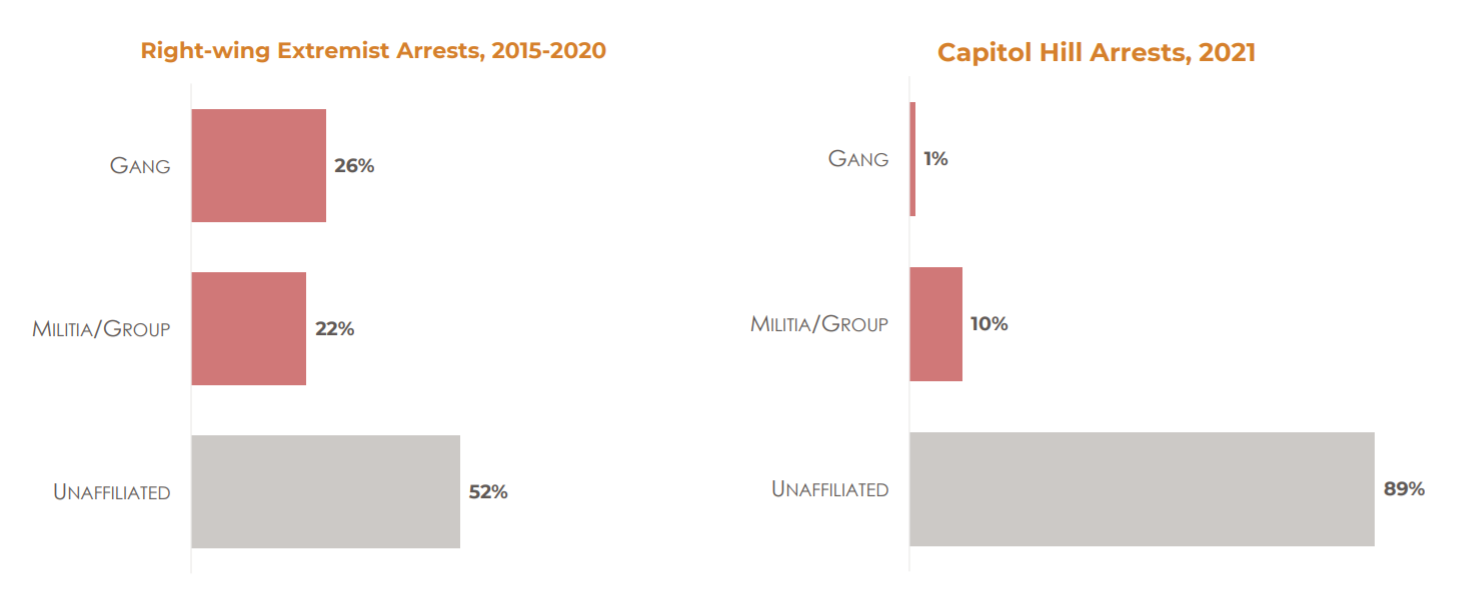

在公眾認知中,衝擊國會的人以右翼極端組織或者同情者為主,確實當天現場有人舉着各色右翼極端組織的旗號或身着相關標誌。但193人中,僅20人與右翼極端組織之間確定有聯繫,其餘佔89%的絕大多數人只是“普通”的特朗普支持者,而非右翼極端組織成員或與之有顯著聯繫。

在確認與右翼極端組織有聯繫的人裏面:

10人為“驕傲男孩”(Proud Boys)成員

4人為“誓言捍衞者”(Oath Keeper)成員

5人為“3%者”(Three Percenters)成員

1人為“雅利安族”(Aryan Nations)成員

比照FBI的統計數據,在2015-2020年期間逮捕的極右暴力分子中,26%與黑幫有關,22%與極右民兵組織有關;但在國會山衝突事件中被捕的人員,只有1%與黑幫有關,10%與極右民兵組織有關。也就是説,特朗普的近衞軍並非以邊緣化的極端分子為主,而是有廣泛的主流羣眾基礎的。沒有犯罪前科、沒有暴力傾向的“普通人”與極端暴力分子的合流,使得特朗普近衞軍成為美國政治中高度危險的力量。

被捕的“驕傲男孩”成員中,在其中一人的家中發現製造炸彈的物資和手冊。另一個自稱白人極端種族主義者,過去就曾發表過要成為“孤狼殺手”的言論。

除了“驕傲男孩”,還有一些人與“誓詞捍衞者”“3%者”“雅利安族”組織有聯繫,部分人還具有軍警背景。“3%者”,是指美國獨立戰爭期間,只有3%的殖民地美國人拿起武器與英軍戰鬥、爭取獨立和自由,他們標榜自己才是捍衞和真愛美國的少數。“誓詞捍衞者”,是源自軍人和警察入役時“誓死保衞憲法,反對一切內部和外部的敵人”的誓詞,其成員的軍警背景一目瞭然。

被捕者Guy Wesley Reffitt(48歲)威脅自己的子女:“你們要是敢告發我,你們就是叛徒。你們知道叛徒的下場……對叛徒就是要殺!”他是得克薩斯油田上的一位鑽井工。

2. 來自“拜登縣”的暴徒比來自“特朗普縣”的更多

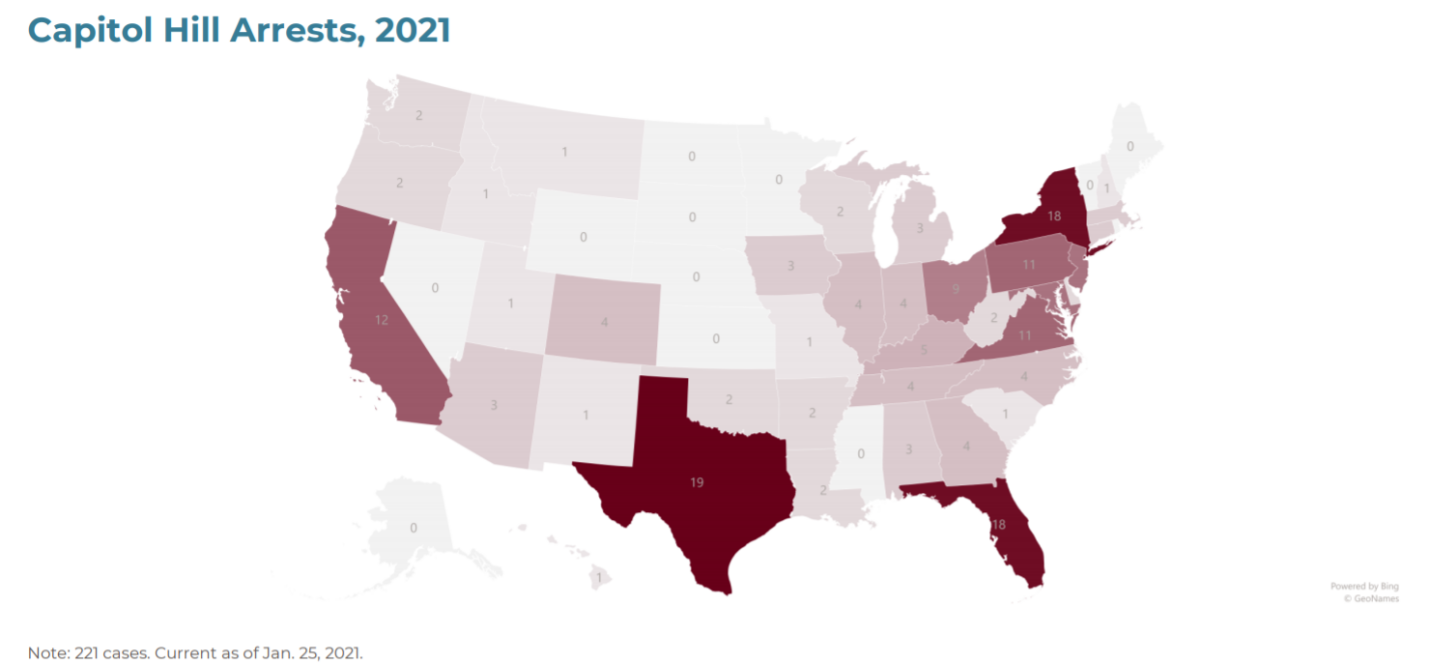

美國大選是以縣為單位的,更精確地説,是以選區為單位的,但選區經常與縣界重合。衝擊國會的暴徒自然都是親特朗普的,來自美國50個州里面的41個和華盛頓特區,也算比較有代表性了。

但研究發現,大部分暴徒來自大城市及其周圍郊縣,而這些地方恰好是拜登得到選票較多的“拜登縣”。説到底拜登是靠城市選票當選的,要看面積的話,特朗普的“紅海洋”包圍了拜登的“藍島”,根本無法相比。但地盤佔得大沒用,畢竟城市人口多,所以拜登還是當選了。這樣來看,其實真正來自特朗普鐵桿根據地的反而是少數。

被捕的221人中,12人來自加利福尼亞,18人來自紐約,19人來自得克薩斯,18人來自佛羅里達,11人來自賓夕法尼亞,11人來自弗吉尼亞,9人來自俄亥俄。得克薩斯是紅州,不奇怪;佛羅里達和俄亥俄是“戰場州”轉紅州,也不奇怪;“戰場州”轉藍的賓夕法尼亞、弗吉尼亞也不奇怪;但“深藍”的加利福尼亞和紐約有那麼多人,作為“深紅”農業區的南北達科他、懷俄明、內布拉斯加、肯塔基反倒一個也沒有,這是值得注意的現象。

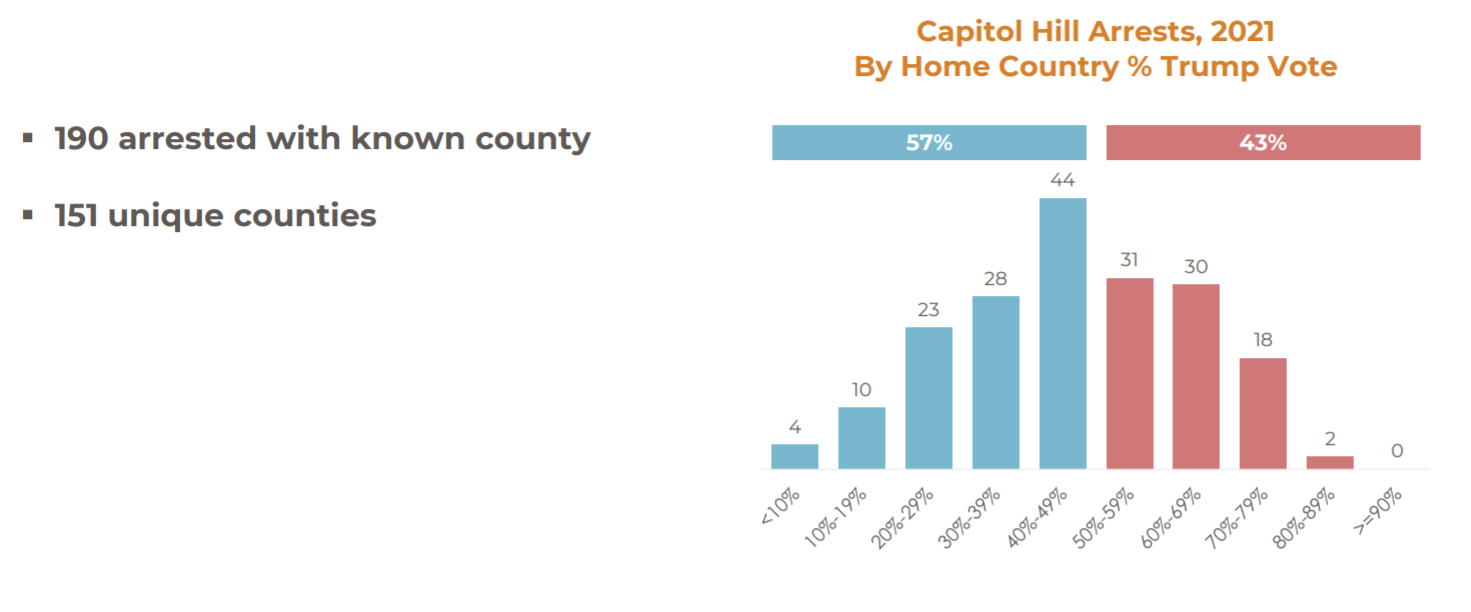

總體來看,57%的被捕人員來自藍縣,特朗普得票越多的藍縣越是積極,特朗普得票勉強過半的紅縣也很積極,倒是特朗普得票佔壓倒性多數的紅縣並不積極。

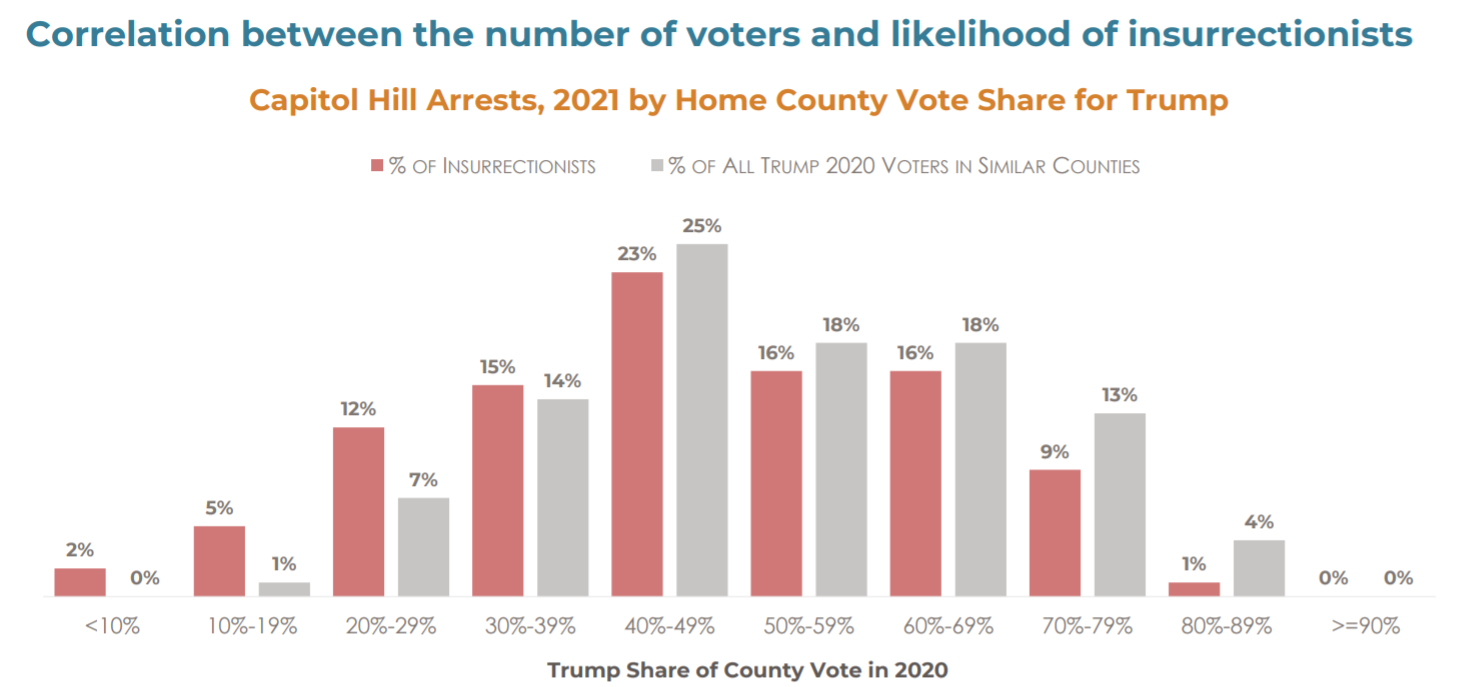

另一個視角是被捕人員與所在縣特朗普得票佔比的關聯。比如説,2%的被捕人員來自特朗普得票率低於10%的的縣,但這些縣的得票是特朗普總得票的0%(數字太低,四捨五入為0);5%來自得票率10-19%的縣,這些縣的得票佔特朗普總得票的1%;12%來自特朗普得票率20-29%的縣,這些縣的得票只佔特朗普總得票的7%等等,以此類推。也就是説,特朗普的票源與被捕者的來源之間的相關度很大,特朗普的“近衞軍倉”並非鐵票縣,而是“戰場區”。

“拜登縣”的總人口大約兩倍於“特朗普縣”,但“拜登縣”裏面並不乏特朗普近衞軍,這使得特朗普近衞軍的絕對人數一點也不少。這是很有意思的發現,也預示了未來美國政治的激烈動盪,因為已經沒有“沉默的大多數”了,特朗普vs拜登就是大多數之間的決鬥。

種族是另一個問題,“拜登縣”的有色人種比例較高,但白人依然佔據很大數量,所以並不意味着特朗普近衞軍會因為所在縣的白人比例較低而萎縮。以得克薩斯的達拉斯縣為例,對特朗普支持者來説,這是得克薩斯內的“敵佔區”,特朗普的得票率只有33%,白人只佔人口的67%,但僅這一個縣就有4人在衝擊國會中被捕,可能是緊迫感和“受壓迫感”加重所致。

統計表明,39%的被捕人員來自“戰場縣”,也就是特朗普得票率在40-60%之間的縣。這些“戰場縣”代表了41%的美國人口,兩者比例大體符合。12%來自白人佔比低於60%的縣,這些縣佔美國總人口的13%,兩者比例再次大體符合。18%來自農村縣,這些縣佔美國人口23%,兩者比例依然比較接近。44%來自失業率略高於全國平均的縣,這個就比較有意思了。

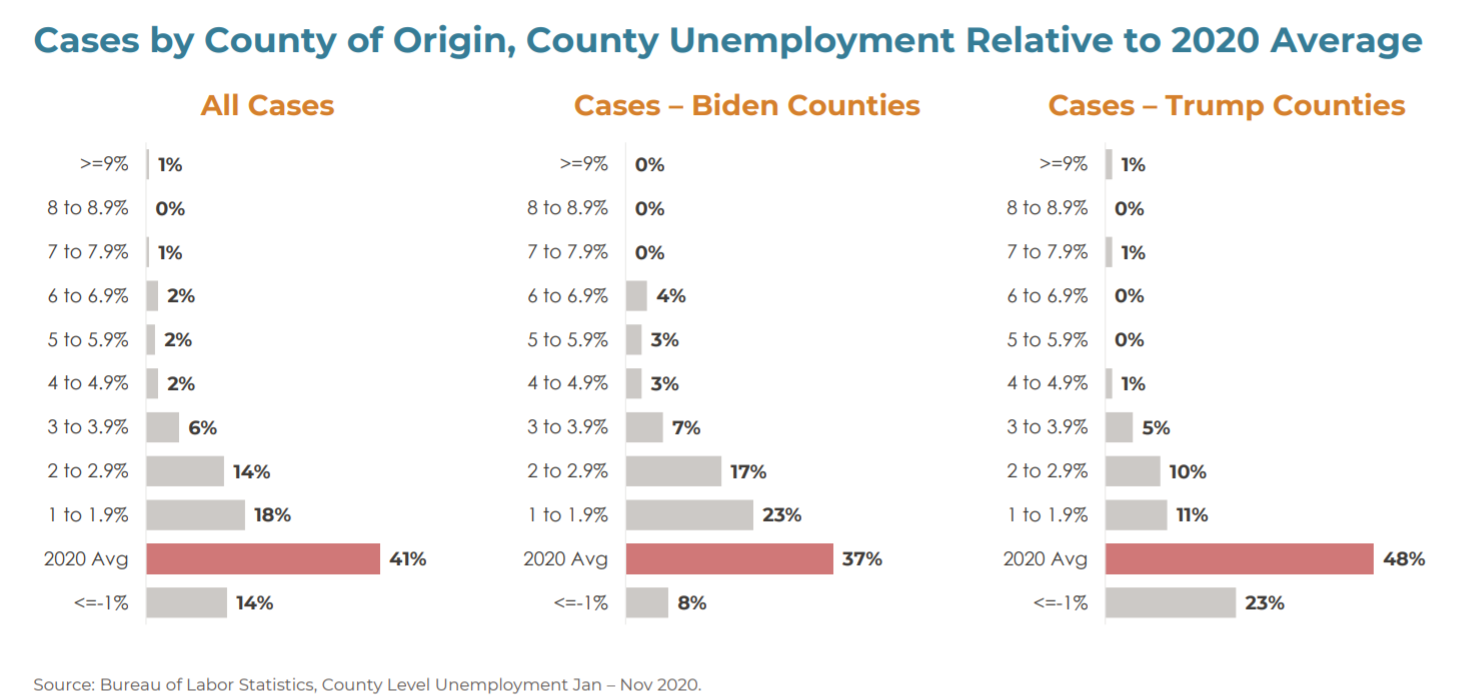

56%的“拜登縣”被捕者,其所在縣的失業率高於全國平均1-3%,只有26%的“特朗普縣”被捕者是屬於同樣的情況。也就是説,從被捕人員所在縣來看,“拜登縣”的失業率其實比“特朗普縣”更高,提高就業並非解決“特朗普問題”的辦法。

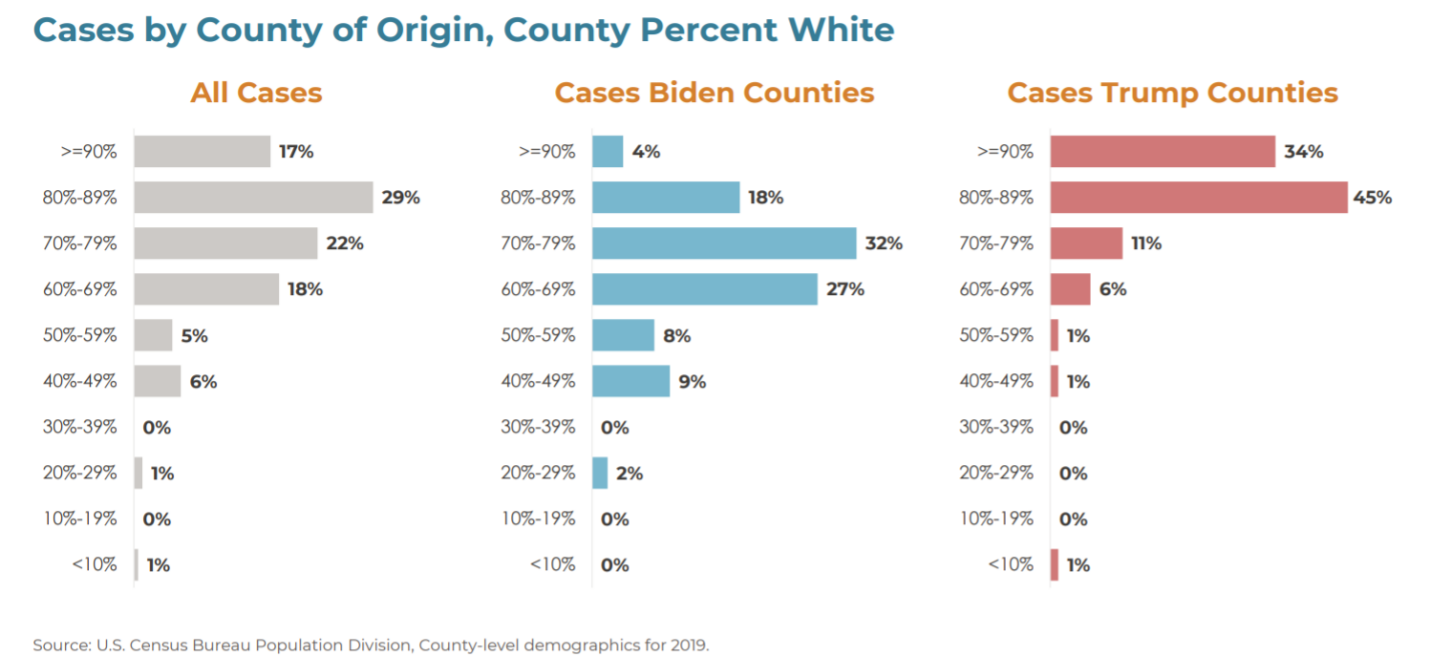

此外,22%的“拜登縣”被捕者,其所在縣的白人佔比超過80%,79%的“特朗普縣”被捕者是屬於同樣情況。這意味着,從被捕人員所在縣來看,“拜登縣”的種族多樣化比“特朗普縣”更高,種族多樣化也不是解決“特朗普問題”的辦法。

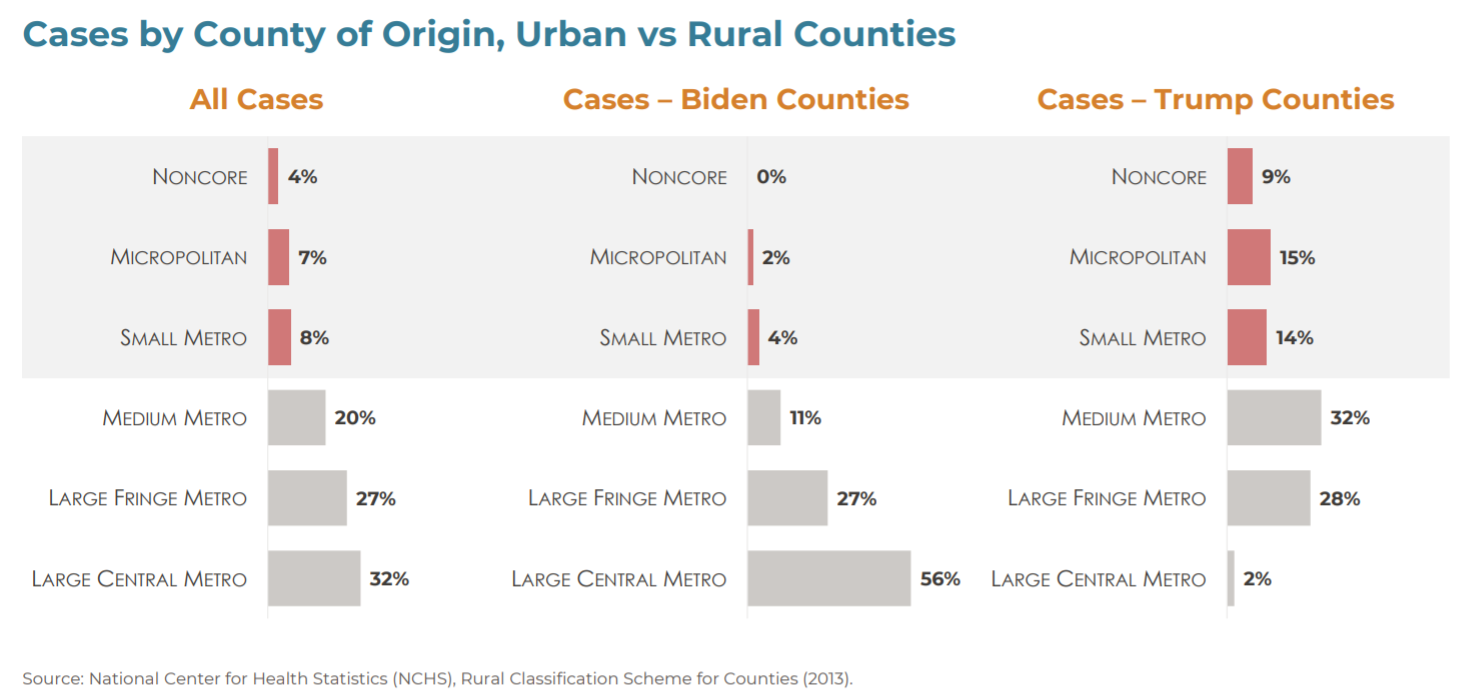

56%“拜登縣”被捕者來自美國人口最密集的都市地區,只有2%的“特朗普縣”被捕者屬於同樣情況。總體來看,來自大城市、市郊和中型城市的被捕者竟然佔了77%,所以特朗普近衞軍的最大來源根本不是農村和小城市。

綜合來看,特朗普近衞軍的最大來源恰恰是拜登的最主要根據地,儘管這也是最有可能“內部消化”的地方。

這是一個很大的意外,但也很能説明問題:美國社會的撕裂不僅是地域間的,也是地域內的。2020年大選票數接近、富有爭議的結果,只會導致失敗的一方積聚怨氣。這是2016年大選的翻轉,只不過那時是民主黨支持者的怨氣而已。

危險的是,不管對民主黨支持者還是共和黨支持者,這怨氣不只在“敵佔區”,也在“根據地”。這樣脆弱的平衡可能輕易翻轉,比如下一次國會中期選舉或總統大選,不再是“藍島”在“紅海洋”裏的水落石出,而是“紅海洋”淹沒“藍島”。美國政治的激烈動盪還將繼續。

3. 暴徒並不年輕,並不貧窮

與2015年以來在美國政治暴力中被捕的大多數人一樣,國會衝突中的被捕人員以白人和男性為主。在2015-2020年間被FBI逮捕的極右暴力分子中,94%為白人,94%為男性。在國會衝突中被捕的人,94%為白人,86%為男性。這一點不意外。

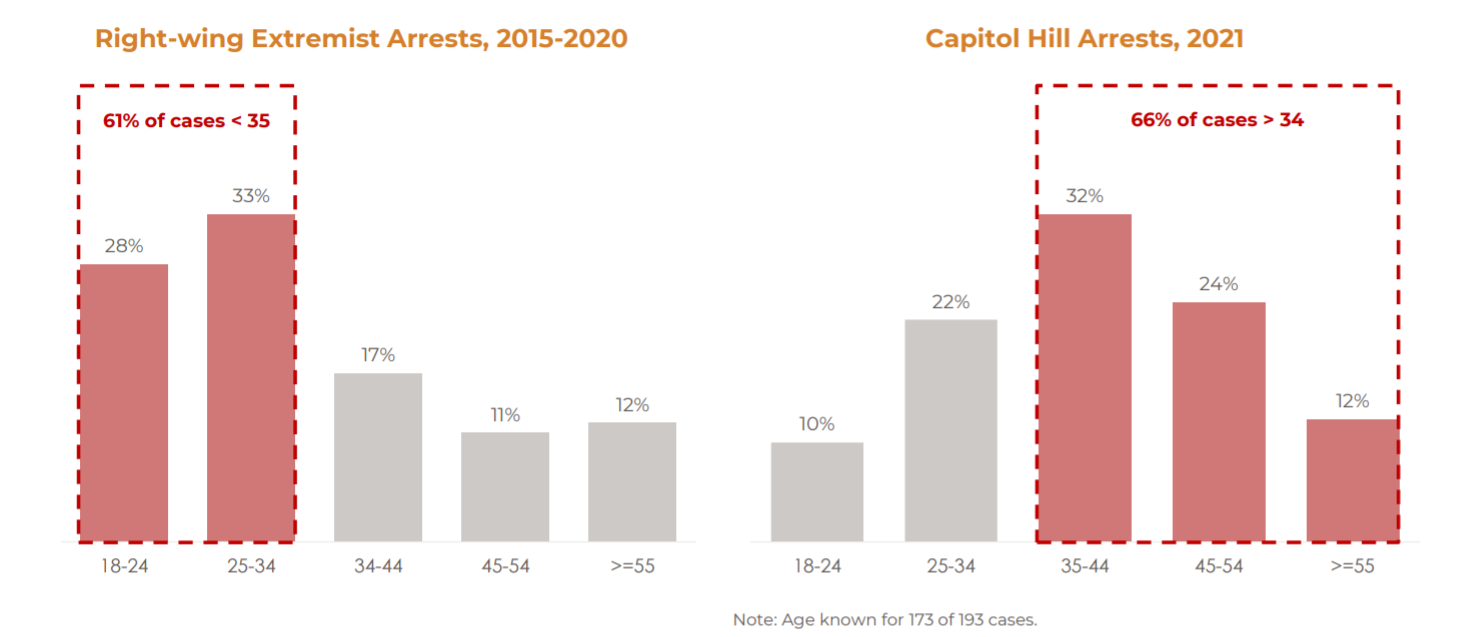

意外的是,2/3的國會衝突被捕分子超過35歲,中位年齡超過40歲;其中32%為34-44歲,24%為45-54歲,12%為55歲以上。“常見”的25-34歲年齡段只佔22%,18-24歲年齡段更是隻佔10%。也就是説,65%超過34歲,而歷年逮捕的極右暴力分子中,61%不到35歲。上述提到的那位得克薩斯鑽井工已經48歲了。一般説來,政治暴力的參與者以年輕人為主,通常在十幾、二十歲,最多30出頭。

年輕人無牽無掛,容易衝動,容易受到蠱惑,這不奇怪。但中年人蔘加政治暴動,説明動因是根深蒂固的政治理念,而非政治衝動。成家立業後,牽掛多了,政治熱情通常降低,再積極參加政治運動,只能説明他們堅信“過不下去”,必須鋌而走險了。換句話説,特朗普支持者不是一時衝動、受人蠱惑,而是代表着深層而有普遍意義的社會政治思潮。這對美國社會是極其危險的信號。

如果用將國會衝突被捕者的年齡分佈與香港黑衣人對比會很有意思,但這是另一個話題。

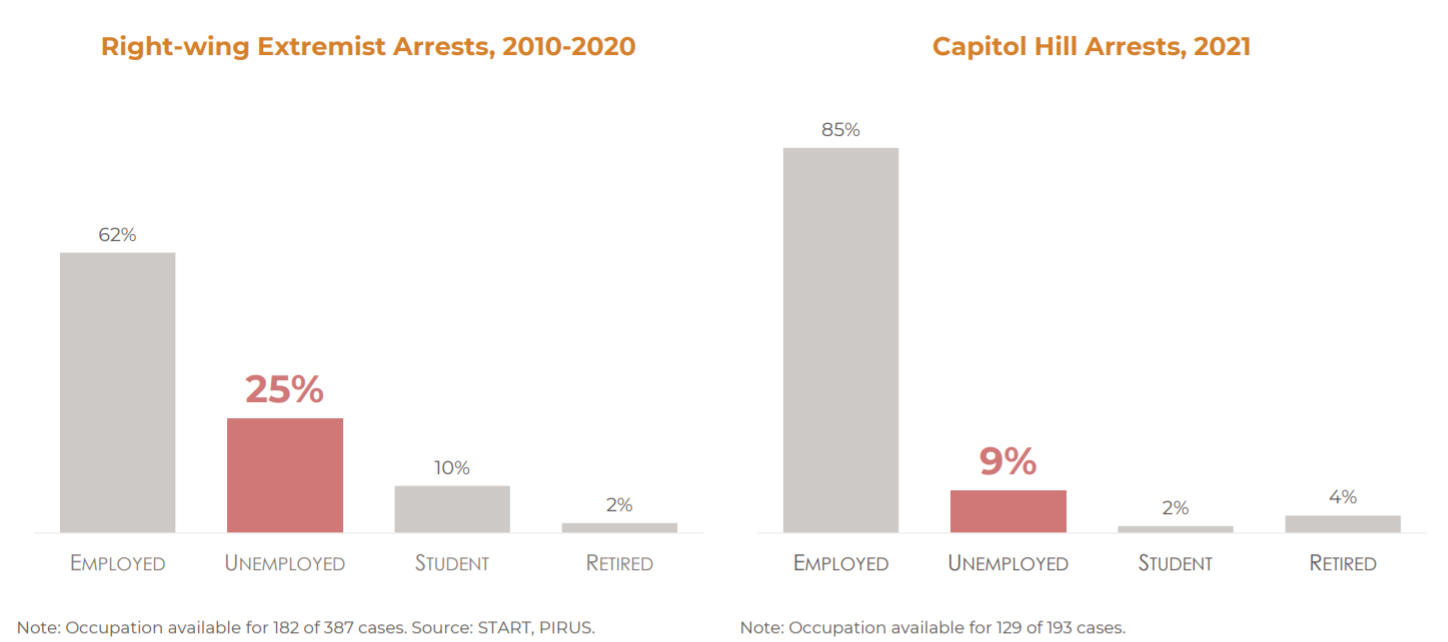

還有一個發現是:80%的被捕人員都有工作,還不乏有錢有地位的,比如老闆、白領、州議員、退伍軍官,甚至還有一位奧運金牌獲獎者。

具體數據顯示,85%是有工作的,只有9%無業,另有2%的學生和4%的退休人員。在歷年被捕的極右暴力分子中,62%有工作,25%無業,10%是學生,2%為退休人員。換句話説,失業不是極右暴力傾向的主要動力,失業更不是成為特朗普近衞軍的原因,絕大部分反而是“自帶乾糧”的。舉幾個例子:

Simone Gold醫生已經55歲了,來自加利福尼亞的比佛利山,是醫生界陰謀論小圈子的成員,新冠陰謀論的積極鼓吹者,也以醫生身份大力鼓吹氯喹的有效性。

Jenna Ryan是個房地產商人,來自得克薩斯的達拉斯,她是坐着私人飛機趕來華盛頓參加“向國會進軍”活動的。

Bradley Rukstales是伊利諾伊的一家市場營銷公司Cogensia的CEO。事發後,公司把他開除了。

在衝擊國會被捕人士中,有13%是老闆,包括Ameri-I-Can彈藥公司、Wholesale Universe、Matador Sport Fishing的老闆,還有上述Cogensia的CEO。白領佔27%,包括谷歌地區總部的高級專家、銀行的地區總管、醫生、律師、建築師等等。

中年、中產是特朗普近衞軍十分顯眼的一個特點,這顛覆了過去人們對其支持者主要來自鐵鏽帶和農業區的認知。貧窮並不是他們捲入政治暴力的動力,所以要撫平美國的社會撕裂,並不是增加工作機會就能解決的,問題要大得多、深得多。

4.特朗普的號召是他們的動力

很多人都承認受到特朗普號召的影響。Jacob Chansley,就是那位渾身塗滿紅藍油彩的大名鼎鼎的“卡農薩滿”,他在被捕後説自己是應特朗普總統的號召才來的。

Robert Bauer是一名肯塔基的律師,他也表示,自己會向國會衝擊是因為特朗普總統説了要這麼做。

從北加利福尼亞趕來的Valerie Elain Ehrke説到:她聽到特朗普總統向人羣呼籲,向國會進軍,所以決定她也要參加,就衝擊國會了。

大部分參與者同意特朗普的説法:大選並沒有結束,還有機會推翻大選結果,讓“我們的總統”當選。在鼓動支持者向國會進軍的時候,特朗普仍吹噓,自己在大選中贏得“一邊倒的勝利”。眼下,特朗普支持者的證詞是否會對其第二次彈劾案有所影響,尚不得知。但特朗普的律師表示,衝擊國會是粉絲的狂熱,偶像不背鍋,這樣的卑劣甩鍋很難説是否會對特朗普的支持度有影響。針對特朗普支持者的心理研究將是未來很長時間的課題。

1月6日中午,特朗普出席其支持者遊行,並在白宮前發表講話,質疑大選結果,表示絕對不會承認敗選,並呼籲阻止“竊取選舉結果”。圖自華爾街日報

5. 現役和退伍的軍警參加人數不少

新任國防部長奧斯汀上任伊始,最大的動作就是清洗軍內極端主義思潮。此次國會衝突中,軍人出身的不在少數,這對標榜“獨立於政治之外”“只對憲法效忠”的美軍是極大的震動。美軍的政治中立是美國社會基石之一,茲事體大,美國媒體也不敢往這裏“多看”,生怕鼓動美國社會對美軍政治中立的疑惑,但問題迴避不了。

美軍沒有公佈參與衝擊國會的現役和退伍軍人數量,但《紐約時報》披露,至少2名現役軍人和20名退伍軍人已經遭到指控。另有數據指出,35%有軍警背景的被捕者同時也是極右民兵組織的成員,其中包括至少3名“驕傲男孩”成員,3名“誓言捍衞者”成員,1名“3%者”成員,1名其他組織成員。

帶頭衝入國會、遭特勤人員擊斃的Ashli Babbit就是美國空軍退伍軍人,退伍後在核電站擔任警衞,通常認為這是屬於“政治可靠”和“心理穩定”的人。

在被捕的“驕傲男孩”人員中,有一位是夏威夷分部的發起者和負責人,美國陸軍退伍上尉,正在競選州議會議員。

Larry Rendall Brock Jr,現年53歲,在多張照片圖片中出現,身穿戰鬥服,帶着塑料手銬,在社交媒體上多次張貼“3%者”和“誓詞捍衞者”等極右民兵組織的信息。

Ashli Babbit 圖自福克斯新聞

現役和退伍警察的問題同樣很大。警察是執法人員,第一職責就是捍衞法律。當警察把法律視為只受自己認同的政治理念、“我就是法”的時候,就徹底背離了美國司法獨立的立國原則,與觸犯“軍人不幹政”一樣動搖國本。

Thomas Robertson和Jacob Fracker是美國陸軍退伍軍人,同在弗吉尼亞的Rocky Mount警察局任職的現役警察。

美國官方對現役和退役警察的捲入情況也守口如瓶,但有報告指出,至少有31名來自不同警察局及聯邦和地方執法機關的警官因為捲入國會衝突而受到調查。

2016年的大選是高度分裂的大選,但至少是和平的。2020年的大選不僅同樣高度分裂,還出現落選一派試圖用暴力扭轉大選結果的勢頭,以衝擊國會為頂峯。這對美國乃至西方民主政治歷史而言,是里程碑級事件,深刻揭示了美國社會和民主的巨大危機。搖搖晃晃的不僅是拜登,甚至將來以國會和總統選舉為主線的美國政治發生持續的週期性激烈震盪也非小概率事件。

一人一票只是民主的形式,民主的真諦在於消融分歧、凝聚民意、打造合力。民主應該照顧個人利益,但歸根到底是為了集體利益。當個人主義盛行,公眾中的很大一部分以個人利益凌駕於集體利益之上時,民主就破產了。

在當前的美國,其實連究竟什麼才是集體利益都説不清了。當深刻的分歧無法消除、民意深度撕裂時,一人一票的民主只會導致民粹、乃至暴力。無數“顏色革命”都證明了這一點,特朗普近衞軍衝擊美國國會或許是美國“顏色革命”和反革命的開始。

美國參議院正在處理特朗普的第二次彈劾案。這不是簡單的民主黨反攻倒算,而是美國政治精英試圖從源頭上鎮壓以特朗普近衞軍為急先鋒的國內大眾政治運動。這不是少數極右組織的問題,而是有廣泛、深厚民意基礎的。特朗普作為事實上的領袖,一再展現罔顧法制綱常的一面,導致此類政治運動格外危險,一旦有新的火花,很可能再次引爆。

我們正在見證歷史。托克維爾要是活過來,可能會重寫《論美國的民主》。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。