腓特烈:投票箱前的大小角戰役——美國原住民的民權鬥爭史-腓特烈的大話堂

【文/觀察者網專欄作者 腓特烈】

當地時間2月23日早晨九點,美國參議院能源與自然資源委員會將向拜登內閣提名的內政部長人選、新墨西哥州眾議員德布·哈蘭(Deb Haaland)召開聽證會,討論其任職問題。

作為此次拜登政府中最富爭議的內閣成員人選,德布·哈蘭身上的標籤,可不僅僅是前眾議院新墨西哥州議員、“立巖地區蘇族印第安原住民保留地保護者”這麼簡單——

如果提名獲得通過,德布·哈蘭將成為美國歷史上第一位北美原住民女性身份的總統內閣成員。

德布·哈蘭(資料圖/維基百科)

談到北美原住民(即所謂的“印第安人”)與歐洲殖民者的武裝鬥爭史,大多數人都能因為大眾傳媒的傳播,或多或少知道其中的一些故事——“大英孝子易洛魁”、“大小角戰役”、“卡斯特騎兵團”、“夏延酋長的眼淚”、“坐牛和野牛比爾”……

但除了這些槍炮硝煙中的歷史外,也有一部分北美原住民,走上了不一樣的鬥爭道路。在武器、伏擊、戰鬥之外,他們選擇用參與美國政治、參加競選、政治宣傳等和平的方式維護自身的合法權益,並書寫了自己在投票箱前不一樣的“大小角戰役”。

一、獨立戰爭及建國初期的“票箱戰爭”

顯然,自獨立戰爭開始,北美原住民和彼時的“美國人”的關係就一點都不融洽。

獨立戰爭爆發時,出於維護貿易及對十三州明顯的“擴張領土”的擔憂,大部分北美原住民站在了大不列顛一邊,並在英國指揮官的指揮下對十三州定居點進行了多次小規模的襲擊乃至屠殺(如“懷俄明戰爭”[1]、“櫻桃谷屠殺”[2]等)。而這也導致十三州殖民地對北美原住民展開了血腥的報復。

例如喬治·華盛頓在寫給“沙利文探險隊”指揮官約翰·沙利文的信中,就在開篇寫道:

“你應當儘可能破壞他們(北美原住民)的定居點,俘獲各年齡、各性別的俘虜,摧毀他們的莊稼以防止來年繼續播種……”[3]

雖然華盛頓在後文中也提到了向原住民提供食物以解決其困難等,不過顯然沙利文沒有顧得上看後文的內容,而是連殺帶趕將“大英孝子”易洛魁人(彼時最強大的北美原住民部落聯盟之一,包括莫霍克族、卡尤加族等,該聯盟下的各部族可統稱為“易洛魁人”)趕到了英屬加拿大。

約翰·沙利文(資料圖/metmuseum.org)

第一家與十三州簽署了和平協議、願意與十三州和平共處的北美原住民部落,是特拉華州的德拉佤族(Lenape,亦稱“特拉華族”),其首領白眼(“White Eyes”)是十三州的忠實盟友,在其主導下,德拉佤族與十三州簽署了《皮特堡和約》,相互為對方提供支持。

但這份脆弱的和平並沒有維持多久,隨着白眼本人死於天花,絕大多數德拉佤族在繼任首領的帶領下投向了英國的懷抱。

紀念《皮特堡和約》的紀念幣

美國獨立戰爭僅僅是拉開北美原住民開始融入美國的“序幕”,且這一“序幕”很快就合上了。而“序幕”的再次拉開,則要到1812年的第二次美國獨立戰爭。

巧克陶族(Choctaws)的普什馬塔哈(Pushmataha)是第一位同時在北美原住民世界和美國白人世界都享有崇高威望的“印第安將軍”。在第二次美國獨立戰爭爆發前,面對肖尼族酋長特庫姆塞(Tecumseh)[4]命令其加入對美國政府戰爭的要求,普什馬塔哈指出:

“這些白皮膚的美洲人……給了我們公平的交易,他們的衣服、槍支、工具以及巧克陶人所需要但無法制造的其他東西……他們為我們的病患治病,為我們的痛苦披上外衣,給我們的餓殍送來食物……這裏的白人和印第安人在友好互利的條件下共同生存……”[5]

普什馬塔哈亦向特庫姆塞發佈了一份“討特庫姆塞檄文”,用詞之犀利堪比陳琳的《為袁紹檄豫州文》、毌丘儉的《罪狀司馬師表》或直江兼續的《直江狀》:

“我們的人民與白人沒有任何摩擦。為什麼?因為我們沒有領導人在為自己的自私和野心招惹是非。”

“巧克陶族是和平的民族,我們不是通過凌虐鄰居,而是以誠實辛苦的勞作謀生。在這方面,巧克陶族與你沒有任何共同之處。”

“你的行徑,我素有耳聞,你是個大麻煩,你一直是個麻煩製造者,每當你招惹了白人又打不過的時候,你就會在原住民部落裏挑逗是非。”

“你是個説一不二的暴君,所有肖尼族的男人、女人和兒童都要屈從於你的意志。巧克陶族和契卡索族沒有這樣的傳統,我們部落的領袖是人民的公僕,這封信亦體現了我們人民的意志。”

最後,普什馬塔哈正色向特庫姆塞聲明,“你已做出選擇,你選擇與英國並肩作戰。美國人一直是我們的朋友,我們將支持他們。”[6]

身着美軍軍裝的普什馬哈塔(左),和身着英軍軍裝的特庫姆塞(右)(資料圖/維基百科)

在第二次美國獨立戰爭中,普什馬塔哈率領巧克陶族加入了美國一方,被授予了准將的軍銜,並帶領他的巧克陶族勇士在1813年的“聖地之戰”中,重創另一支英軍盟友、曾製造了“米姆堡大屠殺” [7]的紅棍族。

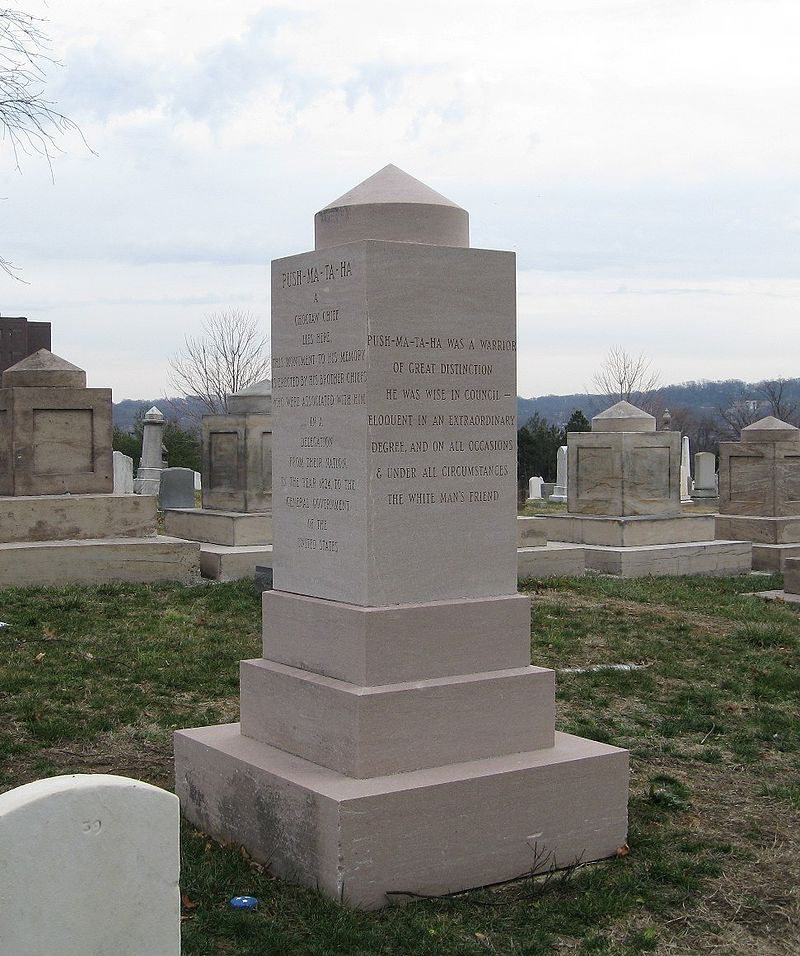

巧克陶族的英勇奮戰,最終使他們成為了最早成為美國公民的美國原住民民族之一。[8]然而,普什馬哈塔沒能看到這一天,受到各方尊敬的他在1824年去世,葬於位於華盛頓的美國國會公墓。

普什馬哈塔的墓地(資料圖/維基百科)

不過,最早成為美國公民的美國原住民,並不是巧克陶族,而是更加有名的切羅基族(“大名鼎鼎”的“切諾基”汽車的名稱來源)。

早在十八世紀末十九世紀初,切羅基族男性就開始與定居在鄰近的歐洲移民婦女,特別是蘇格蘭婦女通婚,[9]這些掌握了多種語言的混血兒後代為切羅基族爭取民權發揮了重要的作用,早在1817年,第一批切羅基族就獲得了美國公民的資格。[10]

然而,在這一歷史階段,美國原住民和美國政府的關係仍然是“打的多、談的少”,這一現狀隨着1830年的《印第安人遷徙法案》達到了頂峯。

似乎是在第二次獨立戰爭中對站在英國一邊的北美原住民積攢的怒火仍然在熊熊燃燒(他似乎忘記了自己的老戰友普什馬哈塔以及友好的克里克族盟友),安德魯·傑克遜一意孤行,完全不顧北美原住民羣體、亨利·克萊(前任國務卿,輝格黨創始人,後任肯塔基州參議員)、丹尼爾·韋伯斯特(時任麻省參議員,後任菲爾莫爾總統時代的國務卿)等的反對,將北美原住民(也包含和原住民結婚的歐洲移民,以及長期在原住民中傳教的歐洲傳教士等)趕上了“眼淚之路”。

不僅在之前戰爭中與美國政府出於敵對狀態的美國原住民部落被迫遷徙,連一直和美國政府關係良好的切羅基族、巧克陶族、契卡索族等,也有相當多數量的原住民被迫遷徙。除了那些已經獲得美國公民權的原住民外,切羅基族在傑克遜和範布倫時期幾乎被民兵“驅逐殆盡”,而巧克陶族和契卡索族至少也被迫遷徙了一半以上。

對於《印第安人遷徙法案》,法國人托克維爾在其著作《美國的民主》中還原了自己看到的一幕幕悲慘畫面:

“1831年底,我來到密西西比河左岸一個歐洲人稱作孟菲斯的地方。我在此停留期間,來了一大羣巧克陶部人……

當時正值隆冬,而且這一年奇寒得反常。雪在地面上凝成一層硬殼,河裏漂浮着巨冰。印第安人帶領着他們的家屬,後面跟着一批老弱病殘……他們既沒有帳篷,又沒有車輛,只有一點口糧和簡陋的武器。

我看見他們上船渡過這條大河的情景,而且永遠不會忘記那個嚴肅的場面。在那密密麻麻的人羣中,既沒有人哭喊,也沒有人抽泣,人人都一聲不語。他們的苦難由來已久,他們感到無法擺脱苦難。”[11]

對此,托克維爾在《美國的民主》開篇便評論道:

“人要靠農業來佔有土地,而北美的先民卻以狩獵為生。他們的根深蒂固的偏見,他們的不可遏止的激情,他們的種種惡習,也許還有他們的野蠻人品德,使他們走上了不可避免的毀滅道路……上帝把他們安置在新大陸的富饒土地上時,似乎只給了他們暫時的使用收益權。他們住在那裏,好像是在等待別人到來。”[12]

二、北美原住民民權運動的進步和興盛

之後的八十餘年中,北美原住民的政治地位發生了嚴重的倒退。

安德魯·傑克遜和馬丁·範布倫這樣的“惡魔”在所不論,即使是在一貫被世人視為平權典範的亞伯拉罕·林肯,他對北美原住民也絕對稱不上是什麼“英雄”——美國歷史上最為醜陋的一次“印第安人大屠殺”,發生於1864年11月29日的“沙溪大屠殺”(Sand Creek massacre),正發生在林肯治下。

彼時一支美國民兵部隊在長官約翰·齊文頓上校的指揮下,向科羅拉多州的美國原住民保留地毫無徵兆地發動了進攻。

和美國建國初期那一堆説不清到底“誰先動手”的衝突[13]完全不同,“沙溪大屠殺”沒有英國人挑唆,沒有原住民“動手在前”,被進攻的地點是美國法律規定的保留地,甚至於被進攻的部落——夏延族和阿拉巴霍族,一直是親近美國政府、與其鄰居和平共處的。

齊文頓毫無預兆的進攻自然招致了其屬下的反感,很多軍官和士兵拒絕執行其命令。對此,齊文頓卻説出了那句“歷史名言”:

“所有同情印第安人的混蛋都該死!無論老小,都要殺死然後剝掉頭皮,蝨子會生出更多蝨子來(nits make lice)!”[14]

最終,齊文頓帶領着仍然聽令於他的民兵,殺死並掠奪了超過一百五十名夏延族、阿拉巴霍族平民,其中大多數是婦女和兒童,並殘忍地將其剝皮、肢解等。[15]然而,事後美國國會戰爭行為聯合委員會雖然對齊文頓進行了審判,但最終齊文頓只是被“怒斥”了一番,什麼事都沒有就被放了。

製造“沙溪大屠殺”的約翰·齊文頓(資料圖/維基百科)

雖然1866年的新《民權法案》暫時性地為提高原住民的法律地位開了“綠燈”,但其作用很快就被1871年的《印第安人撥款法案》抵消了。

甚至到了二十世紀初,當同樣是美國歷史上最受尊敬的總統西奧多·羅斯福代替被槍殺的麥金萊入主白宮後,當他提到北美原住民時,也留下了一句“曠古名言”。

這句話在中國曾被廣為流傳為“唯一好的印第安人,是死掉的印第安人”(“The Only Good Indians Are the Dead Indians’”),但這句流傳的話並非“泰迪熊”的原話,也不足以體現“泰迪熊”的“嚴謹”——西奧多·羅斯福的原話是:

“我不認為唯一的好印第安人就是死掉的印第安人,但我相信每10個裏面就有9個是。”(“I don’t go so far as to think that the only good Indians are the dead Indians, but I believe nine out of every 10 are.”)[16]

美國原住民民權運動的第一次大的突破,出現在第一次世界大戰時期。

彼時,北美原住民踴躍參軍,有超過一萬名原住民[17]在美軍中服役,他們甚至成為了美國情報部門的骨幹——由吳宇森拍攝、尼古拉斯·凱奇主演的電影《風語戰士》非常有名,其描寫了納瓦霍族在二戰中的情報工作史,但實際上,以原住民語言設計密碼,早在第一次世界大戰中就已經開始進行了,不過,一戰中的美軍密碼兵主要來自於巧克陶族而非納瓦霍族。

一戰中的巧克陶族密碼兵

也正因為原住民的英勇奮戰,1919年,伍德羅·威爾遜領導下的美國政府授予了曾在美軍中服役的北美原住民以公民身份;而在五年後,時任美國總統柯立芝簽署了《印第安人公民權法案》,授予所有在美國出生的北美原住民以美國國民的身份。

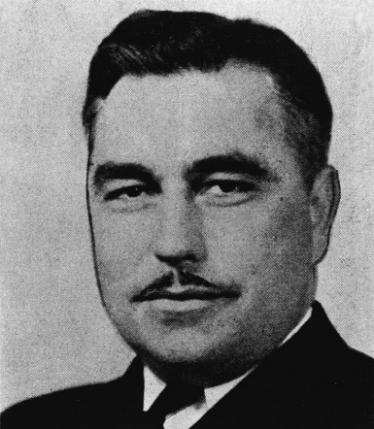

而在《印第安人公民權法案》簽署五年後,美國就誕生了第一位美國原住民血統的高級政要——第31任副總統、參議院議長查爾斯·柯蒂斯。

查爾斯·柯蒂斯(資料圖/維基百科)

與2020年賀錦麗當選副總統時,印度人先是喜上眉梢然後被澆“一頭冷水”不同,查爾斯·柯蒂斯的美國原住民身份“貨真價實”。

柯蒂斯1860年出生於堪薩斯,其父親是歐洲人,其母親則同時擁有卡烏族(Kaw)和奧賽奇族(Osage)的血統。由於母親早逝,父親早早鋃鐺入獄,柯蒂斯從小是被身為原住民的外祖父母養大的,甚至在年輕時還作為一名部落戰士與敵對的夏延族部落對峙過。[18]

柯蒂斯本人大力支持原住民積極參與地方政治,融入美國主流社會。

在從政期間,其主導推動了一系列幫助原住民實現民族融合的政策,包括但不限於向原住民分配公共土地、削減原住民酋長們對普通民眾的控制權、鼓勵原住民接受公民身份、為原住民青少年興辦學校等,而《印第安人公民權法案》的通過,背後也有彼時身為參議院議員和參議院多數黨領袖的柯蒂斯的身影。

二戰、朝鮮戰爭和二十世紀六十年代的民權運動成為了原住民民權發展的新契機。

在二戰中,超過四萬名美國原住民服役,[19]是一戰的三倍還多,即使是美國號稱以“偏師”出征的朝鮮戰爭中,仍然有超過一萬名美國原住民服役。[20]除了數不清的紫星、銅星、銀星勳章外,美國原住民還獲得了數枚彌足珍貴的榮譽勳章。

海軍軍官歐內斯特·埃文斯,切羅基族+克里克族,1944年犧牲於菲律賓之戰,他是二戰中唯一一名確定擁有美國原住民血統的榮譽勳章獲得者。

朝鮮戰爭中五名擁有原住民血統的榮譽勳章獲得者,自左至右分別為:米切爾·“紅雲”,聖語族(温尼巴戈族);雷蒙德·哈維,契卡索族;託尼·布利斯,巧克陶族;伍德羅·基布爾,蘇族;查爾斯·喬治,切羅基族。

而美國原住民亦廣泛參與了二十世紀六十年代的民權運動發展,諸多原住民開始更加積極地參與地方甚至聯邦競選,進入各級議會。

雖然在此階段,小規模、地區性的暴力衝突仍在發生(如著名的“傷膝佔領運動”,此外,直到70年代中期,聯邦探員仍曾與原住民部落發生過小規模的衝突甚至交火,雙方各有傷亡),但整體上,和平鬥爭、議會鬥爭逐漸成為了原住民鬥爭的主流,而這些奮鬥亦取得了不俗的效果:

1968年,新《民權法案》通過,該法案雖然被認為是美國黑人民權運動的產物,但其同樣極大限制了聯邦政府對於原住民及其土地的權力,極大地保護了原住民的利益,而包括眾議院議員本傑明·雷菲爾在內的美國原住民政治家都對此貢獻良多;

1973年,《印第安人自決權與教育援助法案》通過,在該法案中,聯邦政府承認了原住民擁有的自決權,但同時又支持原住民融入美國社會;

2009年年底,美國頒佈新的國防預算法案,在該法案中,美國政府正式向美國原住民道歉。[21]

眾議院南達科塔州議員本傑明·雷菲爾,蘇族。雷菲爾本人嚴厲反對種族隔離政策,支持《民權法案》,並在其任內大力推動原住民教育發展。他指出,曾經作為進步產物的“印第安寄宿制學校”已經不能適應時代潮流,而應在原住民聚居區大力推廣由原住民和其他族裔共同學習交流的普通學校建設。

2月23日,美國歷史上第一位女性原住民提名內閣成員就將接受參議院的質詢。德布·哈蘭是否能成為如同查爾斯·柯蒂斯、本傑明·雷菲爾一樣的原住民民權運動領袖,並被無數原住民網站放在“值得紀念的原住民名人”名單中,一切還需要等待時間的檢驗。

註釋:

[1]1778年爆發於賓夕法尼亞、懷俄明等州的系列戰鬥。此戰中,英國軍隊和易洛魁人殲滅了360名左右的大陸民兵,僅僅易洛魁人就“剝下了227張頭皮”,見Ernest Cruikshank. Butler’s Rangers and the Settlement of Niagara, CreateSpace Independent Publishing Platform(2016),p.47;需要注意的是,美國部分媒體將懷俄明之戰稱為“懷俄明大屠殺”,這是不對的,英軍和易洛魁人在此戰及之後並沒有殺害非戰鬥人員,見Henry Commager, Richard Morris. The Spirit of Seventy-Six, Da Capo Press(1968),p.1010.

[2]1778年爆發於紐約州的戰鬥。此戰中,英國軍隊和易洛魁人殺死了大約30名平民。見Barbara Graymont. The Iroquois in the American Revolution, Syracuse University Press(1972),p.190.

[3]From George Washington to Major General John Sullivan, 31 May 1779,https://founders.archives.gov/documents/Washington/03-20-02-0661.

[4]在第二次美國獨立戰爭爆發時,特庫姆塞成為了英國軍隊堅定的同盟和“最為倚重的力量”,並與英軍指揮官布洛克將軍“建立了堅實的友誼”。 見Sandy Antal. A Wampum Denied: Procter’s War of 1812. Carleton University Press(1997),p.92.

[5]Sharing Choctaw History, http://www.tc.umn.edu/~mboucher/mikebouchweb/choctaw/push1.htm.

[6]Choctaw Chief Pushmataha Response to Chief Tecumseh on War Against the Americans, https://www.americanrhetoric.com/speeches/nativeamericans/chiefpushmataha.htm.

[7]1813年發生於阿拉巴馬州的戰鬥。紅棍族(Red Stick,現克里克族的一支)首領威廉·韋瑟福德(“紅雕”,“Red Eagle”)在英國商人的支持下,對米姆斯堡定居點發動進攻,此戰後,約有超過250名平民(含反對“紅雕”的克里克族定居者)被殺死或被俘為奴隸,見David Stephen Heidler, Jeanne T. Heidler. “Creek War,” in Encyclopedia of the War of 1812, ABC-CLIO(1997),p.355.

[8]雖然其中的過程並不愉悦,當巧克陶族和美國政府談判開始時,對巧克陶族態度友好的前美國總統詹姆斯·麥迪遜早已結束任期,時任美國總統是“美利堅的查理王”安德魯·傑克遜,他對待盟友巧克陶族的態度不佳,甚至要比對一直和他作對的“紅雕”的態度更為糟糕。

[9]James Moone. Myths of the Cherokee, The Project Gutenberg EBook, https://www.gutenberg.org/files/45634/45634-h/45634-h.htm.

[10]William G. McLoughlin. Experiment in Cherokee Citizenship, 1817-1829, American Quarterly Vol. 33, No. 1 (Spring, 1981), p. 3-25.

[11][法]托克維爾:《論美國的民主(上卷)》,董果良譯,商務出版社1991年版,第379頁

[12][法]托克維爾:《論美國的民主(上卷)》,董果良譯,商務出版社1991年版,第29頁。

[13]例如,前文曾經提到的“櫻桃谷屠殺”,主流觀點認為是北美原住民在英軍教唆下所為,北美原住民應當承擔責任。但是,對於此事,莫霍克族曾經在當時的信件中辯稱:“你們先燒燬了我們的房子,令我們感到不安,我們才殺死了你們的男人、女人和小孩。”見Barbara Graymont. The Iroquois in the American Revolution, Syracuse University Press(1972),p.190.

[14]Black Kettle. Who is the Savage? https://www.pbs.org/weta/thewest/program/episodes/four/whois.htm.

[15]American Battlefield Trust. Sand Creek Massacre, Chivington Massacre, https://www.battlefields.org/learn/civil-war/battles/sand-creek.

[16]Alyssa Landry. Theodore Roosevelt: ‘The Only Good Indians Are the Dead Indians’, Indian Country Today: https://indiancountrytoday.com/archive/theodore-roosevelt-the-only-good-indians-are-the-dead-indians-oN1cdfuEW02KzOVVyrp7ig.

[17]Danna Bell. Native Americans in the First World War and the Fight for Citizenship, https://blogs.loc.gov/teachers/2018/04/native-americans-in-the-first-world-war-and-the-fight-for-citizenship/.

[18]William Unrau. Mixed Bloods and Tribal Dissolution: Curtis and the Quest for Indian Identity, University of Oklahoma Press(1971),p. 72–75.

[19]Thomas Morgan. Native Americans in WWII, http://www.history.army.mil/html/topics/natam/natam-wwii.html.

[20]Dennis Zotigh. A Native American Remembrance on Korean Armistice Day, https://www.smithsonianmag.com/blogs/national-museum-american-indian/2020/07/27/native-remembrance-korean-armistice/.

[21]John D. McKinnon. U.S. Offers An Official Apology to Native Americans, https://www.wsj.com/articles/BL-WB-15589.

[22]AMERICAN INDIAN EDUCATION FUND. Notable native Americans, Ben Reifel, http://www.nativepartnership.org/site/PageServer?pagename=aief_hist_nna_benreifel

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。