阿佩爾鮑姆:羅斯福瞧不起的經濟學家,如何統治了美國?-本雅明·阿佩爾鮑姆

【文/本雅明·阿佩爾鮑姆】

“經濟學家時刻”

20世紀50年代初,位於紐約的聯邦儲備銀行深處有一間辦公室,裏面有一位年輕的經濟學家在做一份充當人力計算器的工作,他的名字叫保羅·沃爾克。

他的工作就是幫那些做決定的人處理數據,他告訴妻子,這份工作應該不會有什麼晉升機會了。因為整個中央銀行的領導層包括銀行家和律師,甚至還有艾奧瓦州的養豬户,但沒有一個是經濟學家。

美聯儲主席威廉·麥克切斯尼·馬丁是一位股票經紀人,他對經濟學家這個羣體的評價很低。他跟一位訪客説:“在美聯儲,有50名計量經濟學家為我們工作,他們的辦公區域在這棟樓的地下室裏,而他們被安排在那裏是有原因的。”

“他們能有機會在這棟樓裏工作,是因為他們提出了很好的問題。讓他們在地下室裏工作,是因為他們不知道自己的邊界在哪裏,他們對自己的分析過於自信,已經超出了我能擔保的範圍。”

馬丁對經濟學家的這種厭惡在20世紀中期的美國精英中廣泛存在。

美國總統富蘭克林·德拉諾·羅斯福曾私下裏把同時代最有名的經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯斥為不切實際的“數學家”。艾森豪威爾總統在他的告別演説中敦促美國人不要讓技術專家或科技主義者掌權,並警告説“否則公共政策可能會成為科技精英的俘虜”。

資料圖:艾森豪威爾

國會可能會允許經濟學家發表證詞,但通常不會認真對待證詞的內容。國內政策方面的民主黨領袖、威斯康星州參議員威廉·普羅克斯邁爾的助手在20世紀60年代初寫道:“高層決策者,尤其是那些身處國會山的人,通常認為經濟學是一個深奧難懂的領域,它並不能建立一座縮小差距或跨越鴻溝的橋樑,來解決一些我們關注的具體問題。”

1963年,當美國財政部長道格拉斯·狄龍被委任進行兩項關於國際貨幣體系的改進方案的研究時,他非常明確地表示不會向學院派經濟學家進行諮詢。另一位官員解釋説,他們的建議“對那些負責決策的人來説幾乎毫無用處”。

但一場革命即將來臨。相信市場力量和光輝的經濟學家的影響力不斷提升,他們改變了政府業務的內容,改變了企業管理的方式,並最終改變了每個人日常生活的方式。

隨着第二次世界大戰後25年的經濟增長在20世紀70年代接近尾聲,這些經濟學家説服政治領導人減少政府在經濟中的作用,相信自由市場會比官僚制度帶來更好的結果。

經濟學常被稱為“悲觀科學”或“沉悶科學”,因為它堅持認為,由於資源是有限的,所以必須要做出一些選擇。但是經濟學真正傳達的信息以及它受歡迎的原因,是它能夠幫助人類擺脱資源短缺的束縛。

鍊金術士會承諾他們能從鉛塊中提煉出金子;但經濟學家説,只要制定一個更好的政策,他們就能夠“無中生有”。

我把1969—2008年的40年稱為“經濟學家時刻”,借用歷史學家托馬斯·麥克勞的話來説,經濟學家在控制税收和公共支出、解除對大型經濟部門的監管,以及為全球化掃清障礙等方面發揮了主導作用。

經濟學家説服理查德·尼克松總統結束了徵兵制;經濟學家在很大程度上説服聯邦司法部門放棄了反壟斷法的實施;經濟學家甚至説服政府給人的生命定下了一個價格(這個價格約相當於2019年的1000萬美元),用以確定某些監管的實施是否值得。

經濟學家也成了政策制定者。1970年,經濟學家阿瑟·伯恩斯接替馬丁擔任美聯儲主席,他開創了一個由經濟學家領導美聯儲的時代。還記得當年在地下室充當人力計算器的沃爾克嗎,他也是其中一員。

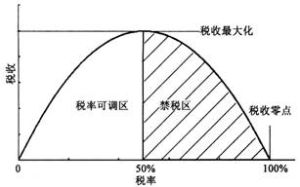

1974年,阿瑟·拉弗在一張雞尾酒餐巾紙上畫了一條曲線(拉弗曲線),這條曲線使減税成為共和黨經濟政策的主要內容。

拉弗曲線

將市場作為經濟停滯的解藥是一種全球現象。美國在20世紀70年代中期開始取消政府價格管制。在20世紀末,法國有史以來第一次允許麪包師自己決定法式長棍麪包的售價。

接下來,中國也加入了這場經濟革命。八位著名的西方經濟學家與參與制定中國經濟政策的精英一起,乘着遊船沿長江進行了為期一週的遊覽。這次遊覽中的討論有助於説服新一代中國領導人對市場給予更大的信心,推動中國構建自己的市場經濟。

美國的平等主義年代

實際上,在很長一段時間裏,政府是在慢慢擴大在經濟之中的作用。

20世紀上半葉出現了一種政治共識,即在20世紀下半葉,政府應在經濟管理方面發揮更大的作用。前幾十年的過剩和不平等,以及後來20世紀三四十年代的災難,使人們對市場失去了信心。

經濟曾被視為一把搖椅,可以前傾,也可以後仰,但總是能可靠地回到原點。針對這一觀點,凱恩斯用一段標誌性的言論來辯駁,他認為,經濟更像是一把輪椅:在不可避免的混亂過後,需要政府的手來把椅子推回原處。

美國政府拓寬了對經濟活動的監管範圍。反壟斷監管機構阻止中型企業合併,並試圖拆分像美國鋁業公司這樣的行業主導企業。像美國電話電報公司這樣的技術公司被要求與競爭對手共享科技成果。而被指責引發經濟大蕭條的銀行業被判了“緩刑”。

政策制定者有意識地限制經濟不平等。1946年,國會通過了一部法律,要求政府將失業率降到最低。此外,國會還強制實行了累進所得税制度和其他徵收項目,這些税收制度徵收了最高收入人羣一半以上的收入。

在大蕭條時期被政府合法化的勞工運動的興起,有助於確保工人與股東一起致富。在20世紀50年代,超過1/4的美國工薪階層加入了工會,其中包括一個名為羅納德·里根的過氣的電影明星,他後來擔任美國演員工會的會長。

政府還試圖通過確保人們有機會上升並接住那些下降的人,來減弱不平等造成的影響。1948—1968年,聯邦開支佔全國經濟總產出的比例大約翻了一番,從大約10%上升到20%。美國建立了州際高速公路系統,資助了商用航空業的擴張,併為互聯網的興起奠定了基礎。政府還在公共教育、公共醫療和公共養老金方面投入巨資:美國想要證明,它可以比它的對手為普通民眾創造更好的生活。

在大約25年的時間裏,美國人享受着繁榮昌盛的時代。雖然還存在很多問題,包括婦女和非裔美國人在法律、社會和經濟上的從屬地位等,但經濟利益是廣泛共享的。外國人這樣評論美國社會的平等主義外表:老闆和工人開着同樣的車,穿着同樣的衣服,坐在同樣的長椅上。美國就像一個工業園區,華爾街是這個園區的一部分,在那裏,收入微薄的人卻在管理別人的鉅額資產。

每年大約有1/5的美國人搬新家,大多數美國人在他們的一生中都可以成功地順着經濟階梯向上爬。在底特律,汽車製造業把一代工人帶進了中產階層,而汽車又載着他們駛向了城郊的富人區。

在羅斯福新政和第二次世界大戰期間,大批經濟學家開始進入政府工作。他們通過計算來幫助政府決定哪裏應該修建道路和橋樑,以及哪些道路和橋樑應該被拆毀。經濟學家阿諾德·哈伯格回憶説,他的一個朋友在第二次世界大戰期間來到華盛頓,發現國家廣場上到處都是匡塞特小屋。“那是什麼?”朋友問道。“噢,”哈伯格回答道,“那就是經濟學家待過的地方。”

匡塞特小屋是美軍在二戰期間大量使用的一種簡易房屋,是廉價的代表

當政策制定者和官員通過加強管理來應對聯邦政府的快速擴張時,他們開始依賴經濟學家來實行公共政策管理的合理化。漸漸地,經濟學家也開始對公共政策的目標產生影響。凱恩斯的信徒開始説服政策制定者,政府可以通過在經濟中發揮更大的作用來促進繁榮。20世紀60年代中期,在約翰·F.肯尼迪和林登·B.約翰遜總統的領導下,這種“激進經濟學”的發展達到了頂峯。當時,他們採取減税和增加開支的激進舉措,以刺激經濟增長,同時減少貧困人口。

凱恩斯主義之死

這一舉措實施後的幾年時間裏,它所取得的效果是不可思議的。可在那之後,失業率和通貨膨脹就開始同時上升。到20世紀70年代初,美國經濟搖搖欲墜,日本和聯邦德國開始復興。“在汽車、鋼鐵或飛機的製造上我們無法與之抗衡,”尼克松總統煩惱地説,“所以以後我們只能生產衞生紙和牙膏了嗎?”

尼克松及其繼任者傑拉爾德·福特和吉米·卡特一直在嘗試凱恩斯主義者提出的干涉主義方案,直到其中一些凱恩斯主義者徹底絕望並最終放棄。

曾任卡特政府商務部長的經濟學家朱厄妮塔·克雷普斯在1979年卸任時告訴《華盛頓郵報》,她對凱恩斯主義經濟學的信心嚴重地動搖了,因此她不打算重返杜克大學繼續擔任終身教授。“我不知道我要教些什麼,”她説,“因為我對我曾信奉的教義失去了信心。”

領導反對凱恩斯主義經濟學革命的經濟學家,高舉着“我們相信市場”的旗幟展開遊行。20世紀60年代末,他們開始讓政策制定者相信,市場經濟中價格的自由浮動會帶來比政府的管控更好的結果。他們表示,激進經濟學的擁護者誇大了政府的影響力和他們自己的能力。他們説,想要通過管理資本主義來改善這個地球上人們的生活,最終只會使事情變得更糟。

在20世紀的美國,這種對市場保持信心的呼籲得到了其他保守主義流派的支持,而這對於市場的發展非常關鍵。它深深地打動了“強硬的右翼”,後者一直以來堅持的立場就是反對共產主義,主張政府削減除國防以外的一切開支。

20世紀中葉,自由主義者將保守主義的復甦描述為一種對社會邊緣的病態折磨。但歷史學家麗莎·麥克格爾注意到,經濟保守主義的温牀在美國的陽光地帶的城郊,那裏靠聯邦國防支出發了財,包括加利福尼亞州的奧蘭治縣、科羅拉多州的科羅拉多斯普林斯,還有佐治亞州的科布縣。經濟保守主義的擁護者是受過良好教育的、富裕的人,他們認為自己“十分有思想”。他們認為事態的發展非常好,如果政府停止胡作非為,這種情況就可以持續下去。(奧蘭治縣的牙醫還是不承認他們依賴政府,儘管政府每年會向前來做清潔的承包商支付兩次清潔費用。)

斯普林斯市作為重要的美軍基地而崛起,逐漸成為科羅拉多第二大城市

對市場抱有信心的支持者還與企業精英建立了密切的關係。

在1972年的一篇著名論文中,加州大學洛杉磯分校經濟學家阿爾曼·阿爾欽和哈羅德·德姆塞茨將企業描述為資本主義的典範,是確保人們得到有效就業和公平報酬的最佳可能機制。其中一個腳註告訴讀者,他們是在製藥巨頭禮來公司的資助下得出這些結論的。企業高管和那些美國富人非常樂意看到自己的信仰和利益被表述為科學真理。

經濟學家是一個多元化的羣體。任何一份公道的經濟學家名單裏都一定會有米爾頓·弗裏德曼和卡爾·馬克思的名字,也就是説,我們判定一個人能否被稱為經濟學家,不是以他們的政治立場來界定的。在談到經濟學家對公共政策的影響時,我描述了各個時代發生的變革,但我意識到,有一些經濟學家強烈反對本書所寫的這些內容。事實上,幾乎沒有(也可能有極少數的)經濟學家支持本書所描述的所有變革。

然而,我認為可以把經濟學家,尤其是20世紀下半葉的美國經濟學家看作一個同質的羣體。大多數美國經濟學家,尤其是那些在公共政策辯論中有影響力的參與者,只佔意識形態光譜的一小部分。

美國經濟學家有時被分為兩個陣營。據説其中一個陣營總部設在芝加哥,支持一切市場行為;而另一個陣營總部設在馬薩諸塞州的劍橋,支持政府的高壓手段。這兩個陣營有時被稱為“淡水學派”和“鹹水學派”。然而這種區分太極端了:他們一致認為,經濟政策的主要目標是增加美國經濟產出的美元價值。他們對解決不平等的努力缺乏耐心。1979年通過對美國經濟協會成員的調查發現,98%的人反對租金管制,97%的人反對關税,95%的人支持浮動匯率,90%的人反對最低工資法。

對資本主義的批判一直是歐洲主流辯論的主題,但在美國卻很少聽到。政治學家喬納森·施萊弗很好地總結了這種差異:“英國的劍橋認為資本主義天生就有問題;而馬薩諸塞州的劍橋才剛剛開始意識到資本主義需要進行一點‘微調’。”

隨着時間的推移,美國的共識也改變了其他國家辯論的邊界。

在美國,減税始於肯尼迪政府時期,而減少監管始於卡特政府時期。在英國,工黨首相詹姆斯·卡拉漢在1976年宣佈凱恩斯主義思想已死。在法國,社會黨總統弗朗索瓦·密特朗實施了財政緊縮,為與德國結成貨幣聯盟做準備。

蘇聯的解體鞏固了這種政治共識。共產主義社會和資本主義社會之間的世界劃分是歷史上偉大的自然實驗之一,其結果似乎很清楚。1991年,保守派專欄作家喬治·威爾興奮地寫道:“‘冷戰’結束了,贏家是芝加哥大學。”20世紀90年代上台的中間偏左黨派領導人,如美國的比爾·克林頓和英國的託尼·布萊爾,基本上都延續了他們的保守派前輩的經濟政策。資本主義在思想市場上變成了自鳴得意的壟斷者,其後果可想而知:在缺乏其他選項的情況下,人們很難鼓起勇氣來修補它的缺陷,即使這些缺點顯而易見。

在20世紀的最後幾年和21世紀的頭10年,市場信任的革命到達了頂峯。對市場作用的政治和社會限制被擱置一邊。政府放棄了對市場的監管、對未來繁榮的投資或對不平等現象進行限制的努力。經濟增長的重要性已成為最接近美國精神的東西:正如喬治·W·布什總統在“9·11”恐怖襲擊後對全國人民所説的那樣:“我們必須通過重新回到工作崗位來與恐怖主義鬥爭。”

自由市場經濟取得了勝利,朝鮮半島的夜間衞星圖像就是最直觀的證明——南半部的韓國全部由電燈照亮,而北半部的朝鮮漆黑一片,如同周圍的海洋。這是一張非常有力的照片,但它的意義卻經常被歪曲。和其他富裕國家一樣,韓國也是通過謹慎的操控才一步步引導經濟走向繁榮的。而接下來我要講的就是當一些國家決定完全任由經濟自由發展之後所發生的故事。

市場革命失控

對市場經濟模式的接納與追捧,使全世界數十億人擺脱了赤貧。商品、資金和思想的交流將各國聯繫在一起,世界上77億人口中的大多數因此過上了更富裕、更健康、更幸福的生活。中國人吃來自智利的三文魚;印度的兒童使用以色列生產的藥物來治療疾病;喀麥隆人觀看他們的同胞在NBA(全美籃球協會)打籃球。今天地球上每個國家的嬰兒死亡率都遠低於1950年。

但在某些層面上,市場革命也有些失控了。在美國和其他一些發達國家,它以犧牲經濟平等、犧牲自由民主以及犧牲子孫後代為代價。

經濟學家指示政策制定者把注意力集中在經濟增長的最大化上,而不考慮收益如何分配——就像只把注意力集中在整個蛋糕的大小上,而不考慮每一塊要切多大。

美國前總統吉米·卡特的經濟顧問委員會主席查爾斯·L.舒爾茨説,經濟學家應該爭取制定最高效的政策,“即使這樣做的結果是使某些羣體的收入出現重大損失——這種情況幾乎總是會發生”。

英國前首相瑪格麗特·撒切爾的首席顧問基思·約瑟夫宣稱,英國需要更多的百萬富翁,同時也需要更多的破產。他説:“如果我們要減輕這個國家的貧困狀況,提高我們的生活水平,我們就需要比現在更多的不平等。”

然而這劑藥並不管用。在這本書所描述的半個世紀裏,美國的經濟增長在連續的每一個十年中都有所放緩,從20世紀60年代的年均3.13%降至21世紀初的0.94%,這一數字結果是經通貨膨脹和人口因素校正後得到的。

少數人的富裕程度超出了富豪最大膽的想象,但中產階級現在有理由預見他們的孩子過不上那麼富裕的生活了。

我父親出生於1951年,在那一年出生的美國男性中,有75%的人在30歲時的收入多過他們的父輩在30歲時的收入。我出生於1978年,而在那一年出生的美國男性中,只有45%的人在30歲時的收入超過了我們的父輩。對我的孩子和他們這一代來説,前景更加暗淡。

最能説明我們的經濟政策失敗的是,隨着財富水平的不平等日益變成健康水平的不平等,美國人的平均預期壽命正在下降。1980—2010年,美國最富有的20%人口的平均預期壽命有所增長。但在同一時期,最貧窮的20%的美國人的平均預期壽命卻下降了。更令人震驚的是,美國貧困女性和富裕女性的平均預期壽命的差距在這段時間裏從3.9歲擴大到了13.6歲。

書名:經濟學家時刻

作者:(美)本雅明·阿佩爾鮑姆 著,蘇京春、王睦 譯

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。