【鏗鏘奮進的腳步 續寫春天的故事】子政:中國脱貧事業成功,這三個理論也獲得了驗證

【文/觀察者網專欄作者 子政】

兩會召開前夕的2月25日,中國共產黨以隆重的儀式對脱貧攻堅進行總結表彰。習近平總書記向世界宣告:“經過全黨全國各族人民共同努力,在迎來中國共產黨成立一百週年的重要時刻,我國脱貧攻堅戰取得了全面勝利”。

兩會開幕後,李克強總理在政府工作報告中再次重提:過去的一年,脱貧攻堅戰取得全面勝利,決勝全面建成小康社會取得決定性成就,中國政府“交出了一份人民滿意、世界矚目、可以載入史冊的答卷”。

關於中國扶貧這個事業,中國自己這方面是這樣敍述的:

· 改革開放之初,中國是世界上貧困人口最多的國家。2020年,中國現行標準下農村貧困人口全部脱貧。世界上沒有哪一個國家能在那麼短的時間內幫助那麼多人擺脱貧困。

· 世界銀行2008年確定的貧困標準是每人每天1.25美元。2010年,中國政府制定了每人每年2300元的新貧困線。按購買力平價方法計算,這一價格相當於國際上每人每天2.3美元,已超過世界銀行當時執行的1.25美元貧困標準,也超過聯合國每人每天1.9美元的標準。

· 2012年至2020年,中國開展了一場人類歷史上規模空前、力度最大、惠及人口最多的脱貧攻堅戰。中國實際執行的最低貧困標準從每人每年收入2625元提升至4000元,近1億農村貧困人口實現脱貧。

· 不僅如此,中國提出的脱貧目標任務,除了從數字上衡量貧困人口收入水平變化,還強調多維度提升貧困人口生活質量,穩定實現吃不愁,穿不愁,義務教育、基本醫療、安全住房有保障。

這的確是一個彪炳史冊的人間奇蹟,夠得上“偉大光榮”之稱頌。

但還要看到,這個人間奇蹟既屬於中國,也屬於全世界。為了讓全世界不同文明、不同信仰的人民也能一聽就懂、理解透這個精彩故事,不能只用中國大陸人民所熟悉的敍事語言講述,還需要通過更加世界性的敍述方式對這個故事進行多角度的解釋。

本文就是這樣一個嘗試。

1. 放在人類近現代歷史上看,驗證“三級解綁”理論

中國數億人口的脱貧、數億人口生活水平的提高,是在現代化這個進程中順勢實現的。中國政府通過大力推動中國的現代化轉型和經濟發展,帶動了整個扶貧事業,這是一個相互促進、相輔相成的關係。那麼,這個近代以來發生的現代化進程,到底是如何為相當於一個大洲規模的貧困人口創造了擺脱貧困的機遇和條件的呢?

關於現代化進程的一個非常值得注意的宏觀理論,是由瑞士日內瓦高級國際關係及發展學院的國際經濟學教授理查德E.鮑德温在他2016年的《大合流:信息技術和新的全球化》(The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization)一書中創造的。

理查德E.鮑德温在《大合流:信息技術和新的全球化》一書中提出“三級解綁”理論

這個被稱為“三級解綁”的理論,為理解近代以來世界範圍的現代化進程提供了這樣一個理解框架:

·人類交往活動受到三種成本的約束:交通運輸成本、思想交流成本和人體本身流動的成本。在歷史進程中,三種約束條件漸次放鬆。

· 1820年以前,由於三種成本都極高,人們基本上生活在自給自足的小共同體內,大多數人的生產和消費都被捆綁在同一地點;1820年之後,由於蒸汽機、蒸汽船以及鐵路的技術創新,交通運輸成本大大降低,出現了生產和消費的第一次“解綁”分離(Unbundling),但思想連貫交流的成本和人本身流動的成本仍然很高,電報和固定電話的發明還是不能把思想交流的成本真正降下來。這次“解綁”直接導致了世界範圍的“大分流”的發生,即工業生產集中在了率先從交通運輸成本降低中獲益的少數西方發達國家,使它們迅速拉開了與其他欠發達國家的差距。

· 1990年代之後,信息與通信技術(ICT)革命帶來的移動電話和互聯網,大大降低了思想交流成本。信息技術的發展遵循摩爾定律,即計算能力呈現指數增長,芯片的性能每十八個月就會翻倍。而吉爾德定律則表明,帶寬的增長速度要比運算能力的增長快三倍,即每六個月就會翻倍。梅特卡夫定律進一步指出,一個局域網對用户的效用和用户數量的平方成正比。由於第二種約束條件(思想交流成本)被信息與通信技術所放鬆,全球範圍的生產協調成為可能,生產和消費的第二次“鬆綁”帶來了與“大分流”方向相反的“大合流”(The Great Convergence)和一次新的全球化。

· 但是,信息與通信技術革命雖然大大降低了思想交流成本,卻還是未能放鬆第三種約束,即人本身流動的成本。可喜的是,第三次“鬆綁”已經初顯端倪,即降低人本身流動的成本的技術已出現,只是目前還十分昂貴。遙控機器人(telerobotics)和遠端現身(telepresence)技術將實現勞動者和勞動服務的地點上的分離。鮑德温認為,“三級解綁”完全實現之後,一種大合流的全球化就可以惠及所有國家。

鮑德温教授創造出這個理論,主要是為了解釋國際經濟與貿易的不平衡,應用這個理論,他解釋了西方發達國家與世界其他地方之間貧富差距的經濟-技術原因,也解釋了為什麼在第二次“解綁”發生後,只有少數幾個發展中國家縮小了與發達國家的差距,大多數國家還是沒有實現追趕,有些國家甚至距離更大了。

從中國人的角度看,這種理論多少有點“技術決定論”的偏向,還帶有曲解西方帝國主義-殖民主義歷史的誤導,不能當作關於近現代世界歷史的主流理論。但如果只作為一種中性的分析工具,這個“三級解綁”的理論框架其實還是很有用的,尤其在解釋貧富差距的形成和分佈,以及政府的扶貧事業方面。

2021年春運熱門遷入地,截自百度地圖

將這一理論應用於中國一國,即可將中國在全面工業化進程開始之前的大部分農業經濟地區,理解為“三級解綁”實現之前的狀態,好像是1820年之前的世界。由於交通運輸成本、思想交流成本和人本身流動的成本這三大成本每一個都極高,人們的生產和消費都被緊緊束縛在同一個狹小空間內,經濟發展停滯,人們長期處在貧困狀態。

中國的工業化進程開始之後,部分地區率先實現了交通運輸成本大大降低的第一次“解綁”,大中城市、部分通衢輻輳之地和沿海通商口岸的居民都開始享受到遙遠地方生產的價廉質優商品,於是,就像世界經濟格局的變化一樣,中國一國之內也形成了發達地區和欠發達地區之間的“大分流”,貧富的地區分佈格局很快形成。

從理論上講,一國政府的扶貧事業從“大分流”發生之後即應及時啓動,以免貧富差距在一國內地區之間形成固化,積重難返。但在現實中,一個按計劃、分階段、統籌協調推進的扶貧事業,對絕大多數發展中國家來説都心有餘而力不足,進行起來非常困難。因為這個事業的推進,所要求的前提條件非常多——沒有完全獨立的主權不行,沒有外部和平環境不行,沒有國內政治穩定不行,沒有適宜的社會制度不行,沒有經濟和財政基礎不行,沒有決心和意志也不行。

所以,中國的扶貧事業,從長程歷史觀察來講,是中共從新中國建立之前就開始的,因為創造完全獨立的國家主權、和平環境、保持政治穩定、改革土地制度等與扶貧事業直接相關的大事業,都是建國之前中共作為解放中國人民的大目標,就已經在進行的。

改革開放之後,中國經濟和財政基礎日益雄厚,中國共產黨本着“為人民服務”的宗旨和初心,解決本國人民貧困問題的決心和意志也日益堅定。以1982年國家啓動“三西”(甘肅定西、河西,寧夏西海固)專項扶貧計劃為標誌,中國特色的開發式扶貧拉開了序幕。1986年中國成立了國務院扶貧開發領導小組,開始實施有組織有計劃大規模的國家扶貧行動。1994年以後,國家先後頒佈實施“八七扶貧計劃”和兩個為期十年的農村扶貧開發綱要,兩次提高扶貧標準,持續推進扶貧開發工作。

應用上述的“三級解綁”理論,中國由政府主導的開發式扶貧,本質上就是依靠國家的力量在一國之內對因第一次“解綁”而自然形成的貧富“大分流”進行一種“逆操作”。一方面,針對那些單純依靠市場力量根本不可能實現第一次“解綁”甚至還會繼續“緊綁”的地區,投入政府行政資源人為地幫助它們實現第一次“解綁”,首先大力降低交通運輸成本;典型的一個體現就是所謂“要想富,先修路”的政策配套。另一方面,針對那些因為實現了第一次“解綁”而率先發達起來的地區,通過政府行政性安排,將其中的知識、經驗、創意等思想資源轉移到貧困地區,人為地幫助它們實現第二次“解綁”,大力降低思想交流成本;典型的體現就是所謂“對口支援”、“精準扶貧”和“駐村扶貧工作隊”等政策配套。

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央,做出一系列重大部署,以前所未有的決心和意志,投入前所未有的資源,動員前所未有的黨員幹部,對最後近一億最難“解綁”脱貧的偏遠貧困人口的千年沉痾,發起一場歷時8年多的攻堅戰。

通過建立脱貧攻堅的責任體系、政策體系、投入體系、動員體系、監督體系、考核體系,系統性地解決了“扶持誰”、“誰來扶”和“怎麼扶”的問題。最終在2020年完成了中國現行標準下農村貧困人口全部脱貧的目標任務,9899萬農村貧困人口全部脱貧,832個貧困縣全部摘帽,12.8萬個貧困村全部出列,實現了人類有史以來規模最大、持續時間最長、惠及人口最多的減貧進程,取得了重大歷史性成就。

從“三級解綁”理論上看,在最近這幾年的扶貧開發最後攻堅階段,中國政府實際上是把當代技術條件下能夠做到的“解綁”,都儘可能地做到了,包括最為困難的降低人際交流成本這一個“解綁”,也通過各種政策配套和新技術應用儘可能地做到了。中國扶貧事業中大量出現的各領域農業技術專家學者,深入到扶貧工作第一線幫助農民解決各種生產問題,以及駐村扶貧工作隊、基層政府部門利用互聯網平台幫助農民解決各種市場銷售問題,本質上就是在解決單純依靠市場不可能解決的人際交流成本過高的問題,也就是第三級的“解綁”。

中國扶貧事業的口號是“實行扶貧和扶志扶智相結合,既富口袋也富腦袋”,何為“扶志扶智”?何為“富腦袋”?從“三級解綁”理論上看,無非就是中國政府與貧困人羣同心協力,共同實現最後階段的思想交流“解綁”。

2. 放在世界貧富分佈格局上看,驗證“大象曲線”理論

2月25日召開的全國脱貧攻堅總結表彰大會上,習近平在講話中説:

“改革開放以來,按照現行貧困標準計算,我國7.7億農村貧困人口擺脱貧困;按照世界銀行國際貧困標準,我國減貧人口占同期全球減貧人口70%以上。特別是在全球貧困狀況依然嚴峻、一些國家貧富分化加劇的背景下,我國提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》減貧目標,贏得國際社會廣泛讚譽。”

這裏所説的“同期全球減貧人口”,是指近40年來世界範圍內的貧困人口總的脱貧情況。

那麼,這個總的情況到底是個什麼情況呢?

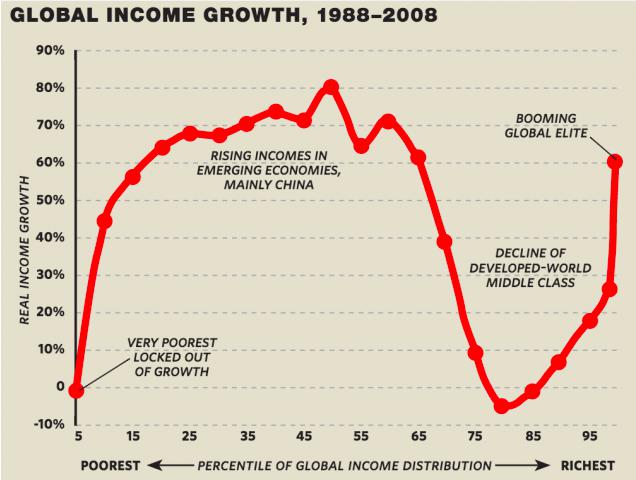

2013年,世界銀行發佈了一份政策研究報告《全球收入分配:從柏林牆倒塌到大蕭條》,作者是兩位當時服務於世界銀行的經濟學家克里斯托弗·拉克納(Christoph Lakner)和布蘭科·米蘭諾維奇(Branko Milanovic)。在這份報告中,兩位作者首次提出了一個被稱為“大象曲線”(Elephant Curve)或稱“Lakner-Milanovic曲線”的圖表(如下),反映全球不同收入人羣在1988-2008這20年裏差距很大的收入增長發生率。

圖表的X軸代表全球收入分佈的百分位數,Y軸代表收入的累計增長百分比。大象曲線因其與大象身體的側面輪廓相似而得名,從該圖中可以得出的主要結論是:

1)在截止到2008年的這20年裏,從橫軸左端開始,1)類似於大象尾部的10%-15%世界上最貧窮人羣,收入累積增長極小,幾乎沒有從全球化中受益;

2)圖表的中間部分,從第15到第50個百分點類似於大象軀幹的部分,代表了全球中產階級,得益於以中國和印度為主的發展中國家較高的增長率,收入累積增長了70%至80%;

3)在類似於大象前部向下陡降的部分代表了發達國家的中產階級,即全球的中上階層,受到全球化的影響,該階層的工資在20年裏幾乎沒有增長,甚至還有負增長;

4)從第80到第100百分點類似於翹起的象鼻子的部分,代表全球最富有的人羣,20年裏收入增長了60%左右,而全球收入最高的1%人口還有更高的收入累積增加。

自2013年“大象曲線”問世以來,已經又出現了許多改編版本,通過不同方法來説明全球收入不平等。有的對部分人羣的收入增長數據進行了調整,有的將時間段擴大到了更長的1980年至2016年,但最終的幾點主要結論——最富有的那部分人羣是全球化帶來的收入增長的“贏家”,最貧困的那部分人羣被全球化“鎖死”在了原來的收入水平上——沒有改變。

考慮到從1980年以來的這40年,正是世界範圍內的“新自由主義革命”狂飆突進的40年,那麼,“大象曲線”所反映的,就是這樣一個理論定律:

· 新自由主義所推行的自由化、市場化、私有化運動,必定加大全球收入的兩極分化程度,惡化全球的不平等現狀;

· 全球最貧窮的人口不僅不可能通過“新自由主義革命”擺脱貧困,反而會被固定在貧困狀況當中,無法獲得任何改善。

通過了解這個可以被稱為“貧富分化大象曲線”的理論,人們便很容易明白“中國減貧人口占同期全球減貧人口70%以上”這句話的意義了。

一方面,在反映全球收入分佈的“大象曲線”中,中國自改革開放以來在本國扶貧事業中取得的成就,就是將原本處在“大象曲線”左端10%-15%最貧窮的人羣,通過持續不斷且卓有成效的扶貧工作,整體地向右方進行了平移,使這部分人羣大部分進入到了“大象曲線”的中間部分,並使其能夠分享全球中產階級的較高收入增長;

另一方面,在反映中國一國之內收入分佈的類似的“大象曲線”中,中國扶貧事業所做的事情,就是將原本處在“大象曲線”左端10%-15%最貧窮的人羣,通過持續不斷且卓有成效的扶貧工作,整體地進行了向上的提升,使這部分人羣大部分與“大象曲線”中間部分逐漸拉平,成為更大的中國中產階級的一部分,分享其較高的收入增長。

很顯然,這在客觀上,就是一種針對同時期世界範圍“新自由主義革命”所導致的貧富兩極分化運動的反向操作。

歷史見證,“新自由主義革命”在世界各地推廣的所謂“華盛頓共識”,並未在任何一個國家取得真正的成功。在拉丁美洲,實施“華盛頓共識”政策的各個國家,其經濟增長率全部低於先前的時代。在東歐,正如波蘭前副總理兼財政部長科勒德克教授所總結的,“華盛頓共識”政策在東歐25個國家的實踐是完全失敗的。諾貝爾經濟學獎獲得者約瑟夫·斯蒂格利茨批評“華盛頓共識”時説:“無論新的共識是什麼,都不能基於華盛頓共識。”

而這個反映貧富分化程度的“大象曲線”,就是推行新自由主義“華盛頓共識”政策,在世界範圍內製造出的一個結果。而就在這同一個時期,中國通過一場“聲勢浩大的脱貧攻堅人民戰爭”,讓中國逆勢而動,大踏步走出了“大象曲線”的左端,而且在本國國內,徹底改變了“大象曲線”的形狀,使這條曲線越來越向中間部分收斂,越來越體現出了共同富裕的特徵。

3. 放在發展主義演進路徑上看,驗證“遭遇發展”理論

事實上,這一點,只有中國這個國家是完全依靠自己的力量做到的。

關於發展中國家崛起這一現象,世界上的分類有多種,一種劃分是將因本國快速實現了工業化而崛起的國家分為一類,被稱為I6國家,即中國、韓國、印度、印尼、泰國和波蘭6國;還有一種劃分是隻看崛起,不區分憑藉工業化還是憑藉本國豐富自然資源,被稱為R11國家,即I6國家中國、韓國、印度、印尼、泰國和波蘭,再加上尼日利亞、澳大利亞、墨西哥、委內瑞拉和土耳其5國,共11國。

再有就是傳統的分類,在“中心-外圍”世界體系理論中將“外圍國家”又分為拉美型、非洲型和東亞型三種。經濟學家們普遍認為,東亞型“外圍國家”是一種在最大程度上擺脱了拉美和非洲“依附型國家”地位,獲得了自主發展空間的“發展型國家”。

新冠疫情讓拉美雪上加霜,圖為志願者在巴西貧民窟消毒

正如德裔美國哈佛大學政治經濟學教授阿爾伯特·赫希曼在他《經濟發展的戰略》一書中所指出的,由於東亞國家普遍脱胎於反帝戰爭和民族解放的歷史,使得這些國家將自身定位為加快追趕先發國家的後發國家,因此其發展就成為一種人為的、刻意的進程,整個國家可以完全為發展的目標而組織起來,既不是像先發國家那樣發展作為一個自發進程,也不是像拉美那樣發展作為一種依附狀態。

但無論怎樣分類,中國還是獨一無二的。中國既不是一個僅通過快速的工業化而崛起的國家,也不是一個僅通過出售本國自然資源而變得富裕的國家,同時也不是一個僅通過刻意追趕先發國家而接近發達國家水平的國家。

中國的發展由於帶有鮮明的中國特色,從而避免了被哥倫比亞裔美國人類學教授阿圖羅·埃斯科瓦爾所説的“遭遇發展”的路徑陷阱。

阿圖羅·埃斯科瓦爾(Arturo Escobar)在他1995年出版的《遭遇發展——第三世界的形成與瓦解》一書(Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World)中推出了這樣一個理論:

· 二戰後第三世界國家在西方“發展經濟學”理論指導下的發展,不僅沒有使這些國家縮短與西方發達國家之間的距離,反而普遍發生了貧困狀況的“現代化”。他在書中寫道:

“可以肯定的是,只有當市場經濟的擴展割裂了人們與社區之間業已建立的紐帶,並且剝奪了千百萬人民使用土地、水和其他資源的權利之後,現代意義的大規模貧困才開始出現。隨着資本主義的鞏固,系統性的貧困化成了不可避免的現象。”

· 雖然發展主義都以經濟增長、工業化、城市化、現代化為目標,但在二戰後“三個世界”的全球政治經濟格局中,隨着西方全球霸權的重建,發展逐步蜕變為一種建立在發展主義話語和政策之上的新型殖民主義。一方面是世界上大多數國家都完成了從“該不該發展”的問題到“如何發展”的問題的跨越,通過經濟增長解決社會變革問題成為了一個普遍信仰,另一方面卻是“現代化”的貧困、“現代化”的落後、“現代化”的經濟危機和生態危機大規模發生。

· 在這種情況下,所謂的欠發達國家“追趕”發達國家,就成了不可能實現的幻想。根據經濟學家們的計算,鑑於欠發達國家人均收入在經濟起飛之前約為發達國家的20%-25%,假定發達國家保持年增長率2%的情況下,那麼欠發達國家要想在兩代人的時間內趕上發達國家,國內生產總值GDP的年增長率就必須在長達至少60年的時間裏始終保持在6%以上。從二戰後全球經濟發展總的情況來看,這顯然是一個極高的要求,因為這意味着進行追趕的這些欠發達國家必須在工業化、城市化、基礎設施現代化等各個方面實現比發達國家更快的而且必須持續幾十年的“大躍進”式發展。

· 這不僅是一個不可能實現的幻想,真正的現實還恰恰相反。在二戰後發展主義浪潮的衝擊之下,大多數欠發達國家陷入了與追趕方向正好背道而馳的多重惡性循環。最終結果就是今日第三世界的普遍狀況:債務危機與經濟危機頻發、失業率與犯罪率居高不下、生態失衡加劇、貧富分化嚴重、與發達國家之間的差距越來越大,陷入了一種被稱為“遭遇發展”的陷阱。

二戰後,每個發展中國家都以加快本國發展為總的行動目標,但幾十年來五花八門、各顯神通的發展,最終大多數國家都落入了不期而遇的“遭遇發展”陷阱;而只有中國,不僅沒有跌進這個陷阱,而且正在大踏步地進入了構建新發展格局、貫徹新發展理念的新發展階段。

通過這個“遭遇發展”理論來反觀中國的扶貧事業,很多事情更加一目瞭然了。

2月25日,全國脱貧攻堅總結表彰大會在北京人民大會堂隆重舉行。新華社記者 鞠鵬 攝

在中國,截止到2019年年底,全國農村公路里程已達420萬公里,具備條件的鄉鎮和建制村100%通硬化路,通客車。十三五期間,農網供電可靠率達99%。截止到2019年,全國行政村通光纖、通4G比例均超過98%,電子商務已實現對832個國家級貧困縣的全覆蓋。在“互聯網+健康扶貧”項目推動下,遠程醫療也已經覆蓋所有貧困縣。

這就叫“以人民為中心的發展”。中國的扶貧事業不僅僅是貧困人口擺脱貧困這一個方面,它實際上是中國全面發展的一個組成部分。而中國的全面發展,則又是更大的奮鬥目標的一個組成部分。

從近100年來的歷史上看,對於中國來説,所要為之奮鬥的遠不止通過高於發達國家的GDP增長,實現國民收入水平的追趕這一個單純的經濟目標,比起第三世界大多數國家,除了經濟增長以及包括工業化、城市化、基礎設施升級等工程在內的現代化轉型等任務之外,中國還要同時完成整個社會的現代化改造、徹底的民族解放和國家獨立直至中華文明的偉大復興等一系列重大任務。

這就是為什麼唯獨中國成功避免了落入“遭遇發展”陷阱,併成功跨入新發展階段的根本原因。

綜合上述,從人類近現代歷史、世界貧富分佈格局中以及近百年世界發展主義演進路徑這三個角度進行深入考察,中國的扶貧事業驗證了西方的“三級解綁”理論、“貧富分化大象曲線”理論和“遭遇發展”理論,也賦予中國扶貧事業更加深刻的本質和更加重大的世界意義。在這個基礎上,再運用通俗、科學、客觀中性的語言,向世界不同信仰、不同文明傳統的人民進行講解,應該成為講好中國故事的一個重要努力方向。

參考文獻:

1.(瑞士) 理查德·鮑德温著,李志遠、 劉曉捷 、 羅長遠譯:《大合流:信息技術和新全球化》,格致出版社2020年

2.(美)阿圖羅·埃斯科瓦爾著,汪淳玉、吳惠芳、潘璐譯:《遭遇發展——第三世界的形成與瓦解》 ,社會科學出版社1995年

3.(英)艾倫(Allen.R.C)著,陸贇譯:《全球經濟史》-南京:譯林出版社2015年

4.(美)禹貞恩著,曹海軍譯:《發展型國家》,吉林出版集團有限責任公司2008年

5.徐世澄主編:《拉丁美洲現代思潮》,當代世界出版社2010年

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。