郭純:回憶和想象之間的“真假慈禧”,從美國人畫的這幅肖像説起

【文/觀察者網專欄作者 郭純】

1903年8月5日清晨7點,美國女畫家凱瑟琳·卡爾(Katharine Carl)從北京城前門東的美國公使館出發,乘坐輕便馬車前往西郊的皇家行宮頤和園。她隨身攜帶了若干畫具,包括一大塊畫布和一副可摺疊的畫架。這並不是一場輕鬆的夏日寫生之旅,因為與她同行的還有美國駐華公使之妻康格夫人以及翻譯。顯然,她們是為了一位大人物而來。

10點,卡爾一行抵達頤和園正門,外務部的官員和太監們又引領她們轉入內殿。半小時後,卡爾終於見到了她即將描繪的主人公——慈禧皇太后,大清帝國的實際統治者。又經過了半小時的寒暄和等待,11點,女畫家終於戰戰兢兢地在畫布上落下了第一筆。

凱瑟琳·卡爾,返回美國後將自己的經歷寫成“With the Empress Dowager”一書出版,中文譯為《慈禧寫照記》。圖自維基百科

卡爾曾在自己的回憶錄裏表示,當時她很難“將眼前這位慈眉善目、面貌那麼年輕、笑容那麼有魅力的貴婦人與1900年以來全世界都在議論的殘酷無情的暴君、令人棘手的‘老’太后聯繫起來。”要知道,就在三年前庚子年的夏天,眼前的這位老太后連頒11道《對萬國宣戰詔書》,稱西方列強“三十年來……欺凌我國家,侵犯我土地,蹂躪我人民,勒索我財物,日甚一日,無所不至”,故清廷決定對“彼等”大張韃伐,一決雌雄。”

只不過,在這場八國聯軍侵華戰爭中,清軍慘敗,慈禧帶着光緒皇帝倉皇出逃。在“西狩”途中,她一直很擔心自己會被列強認定為是這場戰爭的發起者。第二年初,她終於等到了否定的答案,於是在允准《辛丑條約》的上諭中,出現了“量中華之物力,結與國之歡心”的字句。1902年2月兩宮迴鑾,慈禧開始邀請西方各國駐華外交人員的女眷入宮遊玩宴飲,積極開展“夫人外交”,努力展示自己開明親善的一面,試圖扭轉自己在“外國貴人”中的評價。

正是在這樣的背景下,美國駐華公使之妻康格夫人提出了一個請求:為太后繪製一幅肖像畫,送往即將在美國聖路易斯舉辦的萬國博覽會公開展覽。慈禧有些猶豫,她對西洋油畫一無所知,認為肖像畫是供人死後祭祀所用,因此覺得甚不吉利。不過,她最後還是同意召見美國女畫家凱瑟琳·卡爾。從1903年8月到次年4月,卡爾一直跟隨慈禧生活在宮廷中,時間長達9個月。她先後為慈禧繪製了4幅肖像油畫,從現存的兩幅油畫中的人物造型細節來看,慈禧在畫家繪製肖像畫的過程中還是比較配合的,她精心搭配了出場的衣物和飾品,對畫作的各種細節也提出了自己的看法。

慈禧為何會同意一個外國人為自己繪製肖像畫?由於此事未見於任何清朝正史記載,清宮檔案中關於此事的史料也只有寥寥數筆,僅記錄了卡爾的名字“柯姑娘”,和她的身份“畫像人”。現在我們無從得知其真實原因,但可以猜測,此時的慈禧應該已經或多或少地感受到,外國人對自己的評價普遍不佳。正如極力促成此事的康格夫人在給其女兒的信中寫道:“我一直對各類報刊對太后恐怖地、不公正地醜化憤慨不已,並且越來越強烈地希望世人能多瞭解她的真實面貌……這幅畫像哪怕能給外界一丁點這個女人真實的面容和特點,我也心滿意足了。”

慈禧和外國使節夫人的合照,站在其左邊的為康格夫人。照片收藏於美國弗利爾美術館和亞瑟·薩克勒博物館

康格夫人的擔憂並非多餘。20世紀之交,隨着西方殖民事業的蓬勃發展,輔之以相對高度成熟的攝影技術,在西方媒體眼中,世界上已經沒有多少神秘而未知的地方了。唯獨中國的宮廷對它們來説,仍是不可觸及的“禁區”:龍座上年幼無知的小皇帝,以及在他身後紗帳中坐着的掌握帝國最高權力的年邁頑固的皇太后……這一切都刺激着西方的想象力。然而“積貧積弱”的晚清中國讓他們不會對其統治者有什麼好印象,慈禧多以邪惡殘忍、巫婆一般的“龍後”形象出現在西方媒體上:在20世紀初法國流行報紙《小日報》(Le Petit Journal)和《笑報》(Le Rire)中,慈禧往往被描繪成身着華麗服飾的醜陋老婦人,表情冷漠地看着身邊的官員呈上的一串人頭。這種形象幾乎成為西方人對她的刻板印象。

清國太后殿下,1900年7月14日,法國《笑報》。

那麼,一副由外國人繪製的、符合西方審美的肖像畫能在多大程度上否扭轉西方人對大清皇太后的不良印象?我們不得而知。但顯然慈禧覺得這值得一試:從1903至1905年,她在短短兩年間,授意製作了700餘幅自己的照片以及6幅油畫肖像,甚至同意將這些照片製成明信片公開發售。

照片中的主人公面容僵硬,竭力拗出的莊嚴姿態讓我們這些後人不免生出滑稽可笑的觀感,而照片上隨處可見的“大清國當今聖母皇太后萬歲萬歲萬萬歲”這幾個字,彷彿要伸出手來按着人磕頭一般,造作至極。殊不知這巍巍皇權化作的紙上傀儡,早已讓人生厭。

晚清的中國“內外交困”,作為執政者的慈禧也先後成為維新派和革命派的輿論攻擊對象。首先發難的是在“戊戌變法”中慘遭失敗、避走他鄉的康有為、梁啓超二人,他們均認為慈禧太后是阻擾變法的關鍵人物。為了打倒太后一派的守舊勢力,讓光緒帝重掌大權,故不遺餘力地攻擊慈禧:康有為公開質疑慈禧統治的合法性及其女性身份,認為“西后分非正嫡,於我皇上不過先帝遺妾耳,既無母子之名,當正君臣之分,既敢行逆廢主,則是篡位之賊耳,豈得復待以君後之義。”並將其同歷史上的“女禍”聯繫起來:“夫褒姒滅周而未嘗廢其君,武曌廢君而未嘗亡中國,而那拉氏實兼之,幾舉四千年文明之中國而盡滅焉,此自生民以來未有此兇禍者也。”

梁啓超則痛斥其操縱權術,處心積慮剿滅“帝黨”:“西后與榮祿等既布此天羅地網,視皇上已同釜底遊魂,任其跳躍,料其不能逃脱,於是不復防閒,一聽皇上之所為。……蓋彼之計劃早已定,故不動聲色也。”“外人不諳朝事,或疑因維新之急激,遂以致敗。由未知廢立之局早定,西后榮祿,欲布羅網,聽其跳躍,專待天津閲兵以行大事耳。”

他們還樂於將慈禧與光緒作對比,前者“貪慾淫逸”,後者“勵精圖治”。如康有為在給日本友人的信中寫道:“敝國之情勢,西后則守舊耽樂,皇上則明聖維新,若坐視皇上見廢,則敝國從此淪亡”;梁啓超在《戊戌變法記》中認為當時的慈禧“惟以聽戲縱慾為事,一切不關心”。

章太炎在《蘇報》刊文批駁康有為的革命論,並介紹鄒容《革命軍》一書。

具有民主啓蒙意識的革命派則不願將中國的未來寄託在另一位“明君”身上,這一時期的革命派憑藉自己在“化外之地”租界辦的報紙,對慈禧進行更為直接和徹底地攻擊,劍指其所代表的封建皇權。1903年,上海租界的報紙《蘇報》“大改革”,大力推介鄒容《革命軍》並刊發章太炎等人的革命言論,《革命軍》書中“巍巍高大之頤和園,問其間一瓦一鑠,何莫非刻括吾漢人之膏脂,以供一賣淫婦那拉氏之笑傲!”一句話,可以説成為清朝最後一次“文字獄”——“蘇報案”的導火索,之後鄒容、章太炎被捕,鄒容最終病死獄中。

1904年,慈禧七十大壽,當年的12月6日,依舊是在上海租界出版的《警鐘日報》上刊登了這樣一首諷刺詩:“今日幸頤園,明日幸南海,何日再幸古長安?億兆民膏血全枯,只為一人歌慶有?五十割交趾,六十割台灣,而今又割東三省,四萬裏封圻日蹙,欣逢萬壽無疆!”此詩巧妙地將慈禧生辰與割地賣國聯繫在一起,其間又隱含着她涉及的諸多歷史事件,流傳甚廣。這首詩還有好幾個版本,比如有人將後兩句改為諷刺意味更強的“痛赤縣邦圻日蹙,每逢萬壽祝無疆!”,足見傳播之廣!

康梁二人的歷史地位和號召力,使得他們對慈禧的負面評價深入人心。慈禧禍國殃民、罪孽深重的形象,由此在中國人的集體記憶中紮下根來,再經過後期革命黨人地不斷髮酵催化,直至其淪為中華民族百年屈辱的代言人。

到了20世紀後半葉,隨着電影電視媒體的崛起,“戲説”歷史人物之風屢見不鮮,慈禧因其自身經歷之傳奇,參考資料之豐富,成了中文影視圈中長盛不衰的“大女主”。據不完全統計,從1983年李翰祥導演的《火燒圓明園》算起,三十多年來,兩岸三地已製作發行了有關慈禧的電影電視劇五十餘部,掀起了數次觀影觀劇熱潮。“老佛爺”的種種事蹟都成了人們茶餘飯後的談資,對她的評價也發生了很大的變化,不少人甚至將洋務運動引進西方先進科學技術、收復新疆等一系列“功績”都安到了她的頭上,以證明慈禧不再是禍國殃民的紅顏禍水,反倒是在危急時刻拯救江山的明君英主。再者,因為“老佛爺”愛聽戲,所以京劇的誕生也有她的一份功勞,更別提種種試圖證明她“公正無私”“愛民如子”的民間故事了。

事實上,以上這些説法並不新鮮,最早可以追溯到滿清遺老中去。1911年,清朝滅亡。次年,當時旅居日本的著名學者、自居遺臣的王國維就寫下了《頤和園詞》。在這首仿照長慶體創作的詩歌中,王國維以頤和園這座清末著名宮苑為背景,將慈禧的一生同清末一系列重大歷史事件聯繫在一起,抒發了自己對前朝的懷念之情。

在他的筆下,慈禧本人的政治才能極高,稱其“東朝淵塞曾無匹,西宮才略稱第一”,且政績斐然,“迅歸欃搶回日月,八方重睹中興年”。慈禧作為女主掌控朝政,並不有違綱常,反而值得讚頌,“五十年間天下母,後來無繼前無偶”。中間雖説對慈禧的驕奢淫逸也頗有微詞,“別啓瓊林貯羨餘,更營玉府蒐珍異”,但隨機馬上肯定她在“辛酉政變”中穩定時局,之後又有教導同治皇帝的功勞,“手夷端肅反京師,永念沖人未有知。為簡儒臣嚴諭教,別求名族正宮闈。”同治皇帝英年早逝,為了江山社稷,慈禧不得不另立自己的侄子兼外甥載湉為光緒皇帝,為培養新帝不辭勞苦,“提攜猶子付黃圖,劬苦還如同治初”。

其實,王國維本人從未見過慈禧,很難説他對後者有什麼個人感情。他在《頤和園詞》中對慈禧的讚頌,更多的是將其作為前朝的一個象徵符號,抒發的是朝代興亡的無奈感,更將對自身和國家未來迷茫無助的淒涼感表達得淋漓盡致。

慈禧與德齡、容齡兩姐妹,照片收藏於美國弗利爾美術館和亞瑟·薩克勒博物館

還有很多影視劇也想要努力塑造一個“不一樣的慈禧”,其內容大量取材於德齡、容齡兩姐妹的回憶錄,這些資料看似可靠,但未必是信史。這兩姐妹出身滿族官員家庭,又受過良好的西方教育,故得以被慈禧召入宮中充當近侍,她們於1903年初入宮,1905年初因父親病重而離宮。兩年來,兩姐妹充分參與到慈禧的日常生活中,因兩人熟習英法語言,也時常出現在這一時期的外交活動中。

德齡離開清宮後遠赴海外,她的回憶錄《清宮二年記》,以及此後以慈禧、光緒為原型創作的小説《御香縹緲錄》《瀛台泣血記》均用英文寫作而成,一時間風靡海外。德齡一直把自己在清宮的生活視為其人生中的巔峯,因此她在書中對慈禧可以説是不吝讚美。在她筆下,“老佛爺”在政事上思想開明,舉止大方,與外國使節交流起來也是不卑不亢,頗具大家風範;私下裏又品味高雅,風趣幽默,即便是與同時代的英國維多利亞女王相較也毫不遜色。德齡塑造的這一“虛實結合”的慈禧形象影響深遠,很多關於慈禧的外文傳記和通俗小説均大量參考了她書中的細節。但事實上其史實錯誤頗多,不勝枚舉,著名的清史專家朱家溍就專門撰文歷數德齡回憶錄中的史實錯誤。

相較之下,容齡晚年寫成的《清宮瑣記》筆調樸素,對人物和相關事實的評述較為真實客觀。在她的敍述中,這一時期的慈禧雖然熱衷於搞“夫人外交”,但她私下依舊看不起外國人;而且若是在這類場合遇到較為尖鋭的政治問題,她也都是“避重就輕”地搪塞過去,不會表明自己的看法。容齡還在此書中明言慈禧與光緒之間的關係很僵,從兩人的日常交流來看,慈禧分明就是封建家長制的化身,頑固不近人情;而光緒處處受壓制,自身處境很是淒涼。在真真假假的“回憶”與“想象”之間,到底哪一個才是“真正”的慈禧?評價歷史人物除了史實為依據,那幅慈禧肖像畫最後的結局也許能給我們一個啓示:現代性是考量的關鍵要素。

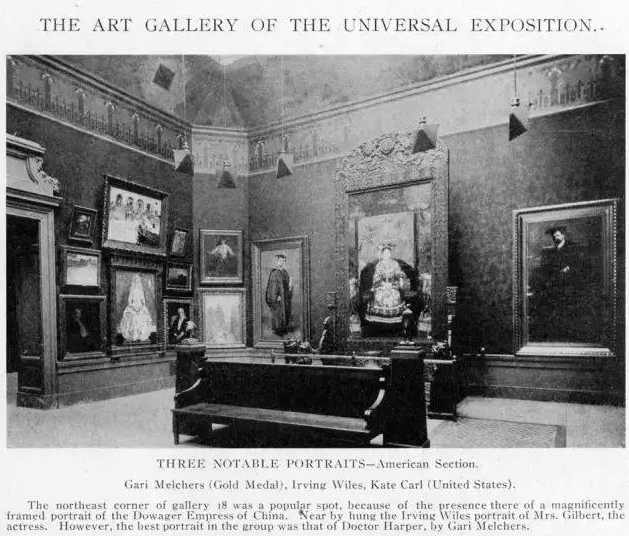

卡爾的慈禧畫像被陳列在美國館

1904年4月,卡爾終於將慈禧的“聖容”繪製完畢。畫作先經過慈禧本人、各國公使夫人以及王宮貴戚們逐級審閲評賞,之後被送入外務部,正式準備開始運往美國聖路易斯公開展覽。為表慎重,肖像將由火車專列專門修築的鐵軌運往天津,從天津搭輪船前往上海,最後從上海運往美國。這幅畫在中國國內運輸時有專人護送,每到一地都有當地重要官員迎接。6月9日,該畫終於抵達聖路易斯,此時距萬國博覽會開幕已一月有餘。

令人頗感意外的是,這幅畫並沒有安排在中國館展出,而是作為一件美國當代藝術作品放在了美國館展出。這幅慈禧肖像畫在此處的功能不再是讓更多人能見到中國統治者的“真實”容貌,更像是美國炫耀其“門户開放”外交政策勝利的成果。

當時在聖路易斯萬國博覽會上的西方人,面對這樣一幅畫——在昏暗的鳳凰屏風下,主人公身着華麗繁縟的明黃色長袍,神情莊重卻面色慘白——是絕不可能將畫中人同任何現代國家的君主聯繫在一起的,到頭來只會加固他們的刻板印象:畢竟,有什麼會比一個衰落古國的年邁女王更能代表他們心目中那個想象的東方?

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。