閔思嘉| 中國式姐姐:犧牲不行,不犧牲也不行

【文/閔思嘉】

《我的姐姐》在上映後評分兩極分化,眼看着從開分時的7.9分掉到7.2分。觀察評論之後發現一個很有意思的現象,那就是,讚揚這部電影和批評這部電影的聲音,幾乎都有着相同的起點,那就是“女性的困境”。

感動的人,説影片中姐姐的處境、姑媽的犧牲、堅持要生個男孩的醫院孕婦,道出了女性處境的艱難,是隻有女性作者才能寫出來的女性困境。

批評的人,覺得結尾姐姐放棄簽字,不把弟弟送養,是“姐道”,是犧牲女性來滿足道德聖母的“扶弟魔”,完全不是足夠現代、足夠獨立的女性。認為這樣的結局,抹殺了電影本應具有的意義。

也就是説,對待這部電影完全相反的兩種評價,都是站在女性主義立場上的。

這就很微妙了。大家都有着基本一致的動機,即希望我們的電影,能夠更真實地反應女性困境,為女性發聲,批判既定偏見。

我相信,這顯然也和創作者寫下這個故事的初心一致。但為什麼,明明該是盟友的大家,卻在面對一部作品的時候,變得這麼分裂呢?

這也是我今天想聊聊的話題。

一個感慨是,這種相同的起點,分裂的評價,大概正好反映了現實中女性處境的左右為難。

當她們面對選擇的時候,她們面對的不僅僅是選擇一種未來,一種現代女性的生活方式,同時還有道德審判,以及足以顛覆人生的經濟代價。

切切實實的左邊刀山、右邊火海。

而觀眾還希望她能在刀山火海上踏出一片坦途。

1、無法三贏的審判標準

片中的姐姐,同時面臨了“道德訴求”、“經濟訴求”和“現代女性訴求”的三條審判標準。

所謂“道德訴求”,就是片中的親戚們勸安然扶養弟弟時的那些説辭。比如你是姐姐有責任養弟弟。比如親情總是血濃於水。比如爸媽都把房子給你了,你就應該承擔起養育義務。比如不管弟弟,是種罔顧人倫的、只考慮自己未來的自私行為。

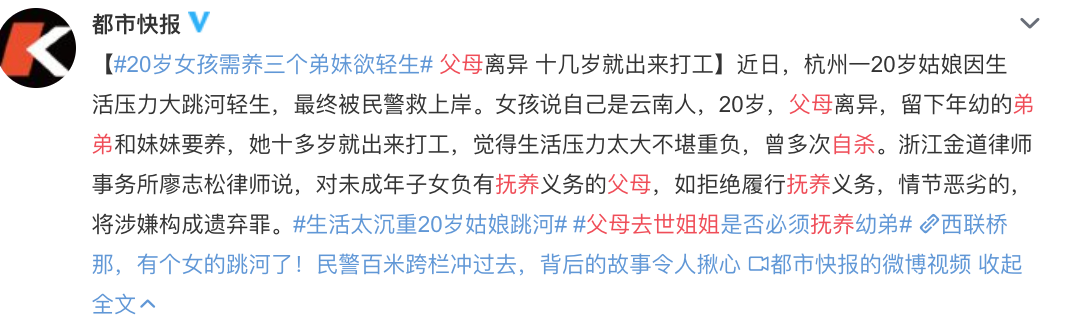

而“經濟訴求”就是最現實性的問題,帶着弟弟去北京讀研顯然是種理想化的結局,安然極大概率需要為扶養弟弟犧牲自己的學業事業理想,就像這幾天的另一個新聞那樣,父母離異後扶養三個弟妹的女孩十幾歲就出來打工,生活壓力太大,跳河自殺被救回後説,自己不止一次想過自殺了。

至於“獨立女性訴求”就像批評影片結局的那些人説的那樣,安然只有把弟弟送養出去,不對自己進行道德綁縛,從這個中國式姐姐/長姐如母的泥潭中全身而退,才算得上是獨立的當代女性。

電影無法讓人生三全其美,觀眾們卻試圖在作品中尋找滿足所有標準線的解決途徑,現實是我們自己的人生中也無法做到這點,很難不對做出任何一種選擇的女主人公進行道德審判。

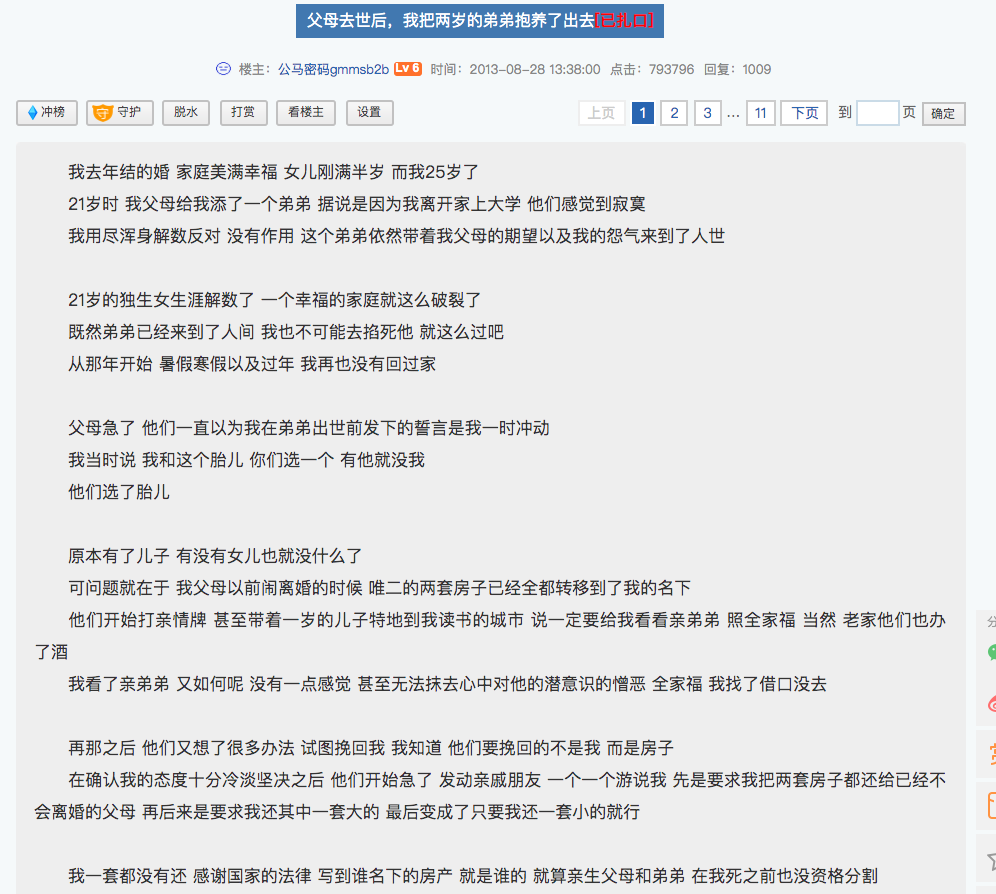

被認為是影片原型之一的天涯貼主就是一個例子,她可以被看做是爽文版的安然。父母在她離家上大學後生了個弟弟作為陪伴,她在生育前就極力反對,後來父母雙亡,兩套房產都在她名下,她拒絕扶養弟弟,把兩歲城市户口的弟弟簽字送養給農村家庭,發帖時結了婚,賣掉了房子在一線城市付了首付,有了老公和女兒,生活幸福。

從行文中看,她篤信自己的選擇沒有錯,不被道德綁縛。但帖子下面依舊有很多人罵她心狠,不配為人,咒她斷子絕孫,注孤一生。

如果安然真的像帖子裏的主人公這麼選,批評結局的人真的就能覺得安然貫徹了獨立思想,為自己而活,足夠現代,更“女權了嗎”?

帖子下的回覆已經回答了這個問題。

2、犧牲不行,不犧牲也不行

《我的姐姐》裏其實有兩個姐姐。一個是朱媛媛飾演的姑媽,一個是張子楓飾演的安然,這兩個姐姐是兩個時代下的“姐姐”對照體。

大家對姑媽和安然拿出了截然不同的態度。

姑媽是長姐式女性犧牲的樣本,年輕時因為要養家和照顧弟弟,放棄了上俄語系和做生意的機會。老了以後又是照顧姐弟倆最多的那個親戚。她甚至數次表示,要不是因為必須照顧中風的老公,自己也可以收養安然的弟弟。

她倒走咖啡以後下意識地舔杯邊,一邊説着自己小時候看見大人偷偷給弟弟吃西瓜,一邊把西瓜最甜的瓤心挖給安然吃。她一面以為自己把安然照顧得很好,感動於自己的犧牲,一面在最後才知道自己的老公曾經偷看過安然洗澡,原來侄女的成長過程還是那麼艱辛。

我看到很多聲音説姑媽的角色寫得太生活化,太真實,太令人流淚。觀眾在她身上看到的是上一代女性在時代文化下被碾壓、被犧牲、被綁縛卻不夠自知的現狀。

有意思的是,大多數人都把這個角色視為一種批判,視為一種映射現實殘酷現狀的樣本,卻不太會去批判姑媽角色本身。

因為我們在觀看的時候,就前置地帶入了某種時代背景,在“那個年代”下,姑媽覺醒很難,選擇空間很小,所以她的悲劇更多是一種時代的悲劇,個人選擇並不會成為被批判的重點。

姑媽犧牲,我們肯定這種處理傳達的批判性和複雜性。

可是,當類似的狀況放到安然身上,大家的標準就完全不同了。

安然是和我們同時代下的女性,或許是重男輕女的成長環境,或許是更為開放的現代自我教育讓她擁有了更為獨立的女性意識,她從一開始就在拒絕扶養弟弟,拒絕長姐代母式的犧牲,在情感關係和個人事業上都追求獨立,可以説很現代女性。

當最後她被弟弟感化,出現動搖,並最終放棄簽字送養的時候,觀眾則開始批評這種選擇。

其實安然最後的放棄簽字其實並不意味她就要養育弟弟,也並不意味着她就要成為一個犧牲品。但對“姐姐式犧牲”感到憤怒、同情、理解的我們,迅速在這樣的結尾裏泄洪了我們的情緒,把它指向了一種不夠女權的、被弟弟感化後的犧牲。

安然沒有把“不犧牲”貫徹到底,我們卻不接受這種複雜性,反而批評安然不夠女權。

批評《我的姐姐》結尾的人,是在對於這兩位姐姐,起用兩套不同的審判標準。

天涯的貼主很爽文,但我們都知道這樣的故事不能被直接挪用到電影中來。事實是極少有人能做到她那樣決絕,狠心並不是比軟弱更容易做到的事。

但因為這樣就去批評《我的姐姐》不夠女權,那就是一種“行為代償”心理。我們期望電影主角能非黑即白,快意恩仇,恰好是因為在現實生活中的我們很難這樣做。

可是,電影沒法為現實的複雜性提供完美答案。

3、“女性主體”還有多遠?

我們在探討《我的姐姐》裏的人物選擇時,都是代入了某種身份的。

多孩家庭的觀眾,站在弟弟妹妹的角度,將片中的姐姐和現實裏的“我的姐姐”重疊起來,對片中姐姐的處境予以同情、理解,也會一定程度上支持姐姐送養的想法,相對來説不太會道德審判主角。

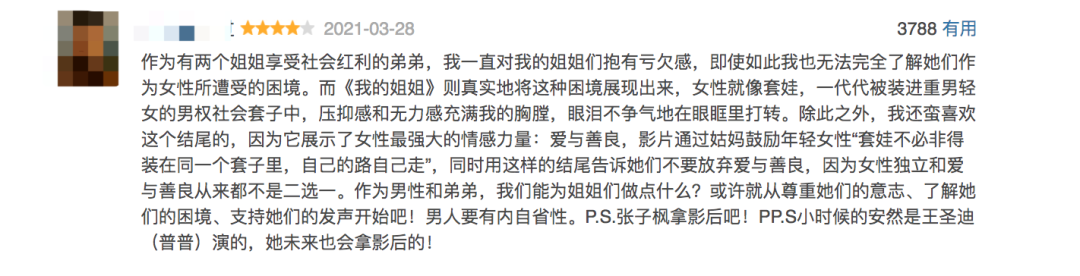

但依然存在的困境是,就像下面這條短評裏説的。作為“吃過姐姐紅利”的孩子,感念自己曾受到的恩惠和更輕鬆的人生,對姐姐感到虧欠,但犧牲已成定局,他們感覺壓抑、無力,卻並不知道應該為姐姐做點什麼。

這是“弟妹主體”的觀看角度。

傳統的觀眾,站在家庭倫理的角度,會覺得直接送養掉弟弟的姐姐沒有盡到責任,親情淡漠,不配為人,打破了中國式家庭的女性犧牲體系。

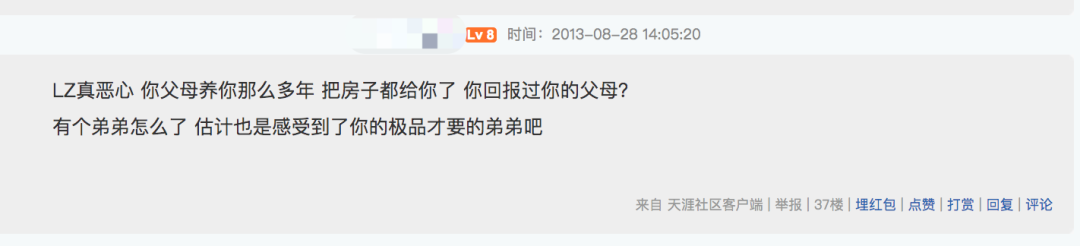

在電影裏,基本是安然的親戚們代替了承擔了這樣的視角,類似的批評聲音,翻看一下2013年的天涯舊貼,就能強烈地感受到這種氛圍。

這是“家長主體”的觀看角度。

天涯貼下面的這種回覆比比皆是

批評影片不夠女權的觀眾,似乎為現代女性設定了某種一蹴而就的標準,跨過這條線就是現代獨立女性,沒跨過這條線就不是,完全忽視了在現實夾縫中艱難生存的中間地帶。

這個標準是誰設定的?為何這麼設定?它能適用於多少女性?

批評者可能自己也回答不出來。

而這,又何嘗不是以一種“女權主體”在審視着女性的觀看角度呢?

在這三種角度裏,沒有任何一個,是真正以姐姐這個自我為主體,來體察她的糾結,感受她的搖擺,觸摸她的困境的。

女性什麼時候才能擁有“女性主體”?

越去糾結於安然是否簽字,是否送養弟弟的單一化結局,就越是在窄化這種“女性主體”的邊界。

這應該是電影的批評者和支持者,都不想看到的走向。

(本文原載於微信公眾號“閔思嘉”,觀察者網已獲授權轉載。)