許陳品:台灣好渴,如何走出缺水困境?

【文/觀察者網專欄作者 許陳品】

“湖水碧綠”的日月潭成了土壤龜裂、雜草叢生形成的“大草原”,著名的景觀意象“九蛙疊像”也現出全身,有生之年系列又可以再添一筆。

自2020年迄今,台灣全年未遭颱風侵襲,原本的雨季沒有迎來充沛的降水,導致2021年初的嚴重乾旱,中南部多個水庫即將見底。

為何年均降雨量高達2,500毫米、是世界平均降雨量2.6倍的台灣島,會出現半世紀以來如此罕見的嚴重旱情?從明末鄭氏政權到21世紀的台灣,又是怎麼和大自然“搶水”呢?

大旱導致日月潭乾涸,九蛙疊像現出全身。圖片自台媒

米糖相剋,種甘蔗阻撓水利開發

自17世紀荷蘭人、西班牙人陸續東來,在台灣南、北部分別建立殖民地後,發覺台灣島上的漢人極少、缺乏耕牛,而為數較多的原住民,經濟活動以採集和狩獵為主,水利設施可以説是等於零。

為榨取台灣的地力以獲得原料與農產品,荷蘭殖民者招募閩南地區漢人入台開墾,於清康熙六十一年(1722)抵台的首任巡台御史黃叔璥,在巡察台灣期間寫下的《台海使槎錄》雲:“蓋自紅夷至台,就中土遺民令之耕田輸租,……其陂塘堤圳修築之費、耕牛農具耔種,皆紅夷資給”。

這些“陂塘堤圳”即水利設施的統稱,多集中在荷蘭人殖民的台南至彰化一帶,清道光年間的彰化知縣周璽、李廷璧在修《彰化縣誌》時也稱:“紅毛井:在東門外半里許。泉有數穴,味亦清甘,但吝於出。汲者每環井以俟其出。故老相傳:以為紅夷故井雲”。由於當時漢人多蔑稱荷蘭人為“紅毛番”,故迄今仍留下諸如“紅毛井(埤)”、“荷蘭井(埤)”等老地名。

清順治十八年(1661),鄭成功驅逐荷蘭人、在台建立第一個漢人政權後,為了響應其他南明政權在大陸持續進行“反清復明”戰爭,以及後方近20萬軍民的糧食供應穩定,鄭氏政權修築許多小型水塘以利於土地開墾。

然而,受限於台灣夏季常有暴雨的天氣型態,加上修築材料和技術落後,簡便的築堤圍水時建時毀,規模都不甚大;其次,鄭成功之子鄭經繼位後,趁着吳三桂等人發動三藩之亂時積極配合、起兵西進,使得屬下軍民人民浮動,無心長久經營台灣島。

再者,雖然漢人帶來了精耕細作的先進耕作技術,但在台灣尚未普及、地力難以持久,移耕、棄耕、遊耕現象非常普遍,修建大型固定式水利設施被認為不符合經濟效益。

更重要的是,甘蔗作為當時台灣最重要的經濟作物,種植時用水量少,且多種在沙土相兼的土地裏,不太要求充足的水利灌溉系統,況且18世紀蔗糖利潤非常豐厚、優於稻作,造成“糖斛未出,客人先行買走;糖一入手,即便裝袋”的搶手局面,農民爭相種植需水量不大的甘蔗,從而排擠了水稻田面積的增加。缺乏修建水利設施的誘因,在清朝統治台灣前,極度仰賴雨水的“看天田”仍居於絕對多數。

清康熙年間興修水利達到高峯

清康熙二十三年(1684),康熙帝採納施琅的建議,收復台灣,而康熙年間,正是台灣南部嘉南平原水利開發的高峯期。由於鄭氏政權已亡,清廷遂開始研究“沿海展界”,讓過去受“遷界”、海禁令被迫遷往內陸的居民復歸故土,並正式“開海”、廢除海禁,准許百姓對外貿易,自由往來沿海地區和兩岸,這也吸引了本就在福建、廣東一帶生活困難的農、漁民遷居台灣,使台灣島上的人口快速增加。

然而,才經過短短12年(清康熙三十五年,1696),台灣人口暴增,竟使台島出現明鄭時期未有的缺糧危機。1691年至1695年任職福建分巡台廈道道員高拱乾就已發現:“雖此地之暖甚於內地,然一年之耕種僅止一次收穫。總因多風多雨,播種、插秧每有愆期,故十年難必有五年之獲。加以從前蝗蟲之後,繼以颶風,稻穀斂收,鮮有蓋藏。”顯示台灣雖然氣候温暖、物產種類多樣,但受颱風、蝗災以及暴風雨的侵襲,作物一年僅一獲,歉收情況普遍且嚴重,一旦糧食供給跟不上人口倍增的步伐,糧價水漲船高,平添動亂的危險。興修水利,促進糧食增產達成自給自足,也就成為清代台灣地方官的主要施政目標。

台灣府諸羅縣知縣周鍾瑄觀察到,除了陂(築堤瀦水)、圳(疏鑿溪泉)、潭或湖(地形深奧、源泉四出)等水源之外,當地還有一種僅打雷下雨時才會有水的“雷公陂”(又稱涸死陂),相當不利於水田的灌溉與耕種,於是他積極提倡修建水利設施,甚至自掏腰包捐銀近百兩、捐谷近二千石,幫助民眾築陂開圳32處。

總計康熙年間全台有81處水利設施興築,光嘉南平原就有74處,佔比超過九成。而整個清代在嘉南平原修的水利有122處,康熙年間所修就佔61%,創下歷史新高紀錄。到了雍正年間,由於蔗糖生產過剩、供過於求,致使價格低落,原先依賴種甘蔗獲利的資本家轉種利潤更高的水稻,大大鼓動了耕作水稻的風氣,對於水利設施的需求也愈加緊迫。

建成於清道光十八年(1838)的曹公圳。圖片來源:維基百科

據台灣史學者蔡志展統計,清代台灣先民們共修築了966處水利設施,但水利開發速度遠遠仍趕不上耕地開墾增長,種植的作物仍以旱作為主,農田以旱田居多,水稻也必須配合雨季栽種。只是,台灣特殊的氣候條件卻使旱澇不均的問題愈加顯著。

台灣夏季盛行西南季風,也為中南部帶來不少雨量,故有80%的降雨通通集中在夏季(5月至9月),夏天洪水肆虐的情況並不少見。歷史學家曹永和指出,清代嘉南平原水災數量超過50次,佔全台水災三分之一以上;歷史學者徐泓在統計清代台灣天然災害時也表示,若不將颶風帶來的水患計入,清代嘉南平原水災就達63次之多,等於平均3年多就發一次大水。

到了冬季時節,盛行風向轉為東北季風,中南部位處中央山脈背風側,12月至翌年3月的降雨極為稀少,一但梅雨的鋒面晚到、未至或雨量稀少(空梅),就會形成今日嚴重的旱情。清代嘉南平原發生大旱30次,就佔整個清代台灣旱災記錄的63%。

清道光年間,鳳山知縣曹謹在體察民情後發現,在自己上任的前一年,台灣南部大旱、顆粒無收而糧價飛漲,造成“匪徒造謠搶奪、各糾眾起事”,而根本原因在於“邑治田土,多乏水源;淋雨則溢,旱則涸”。為解決“看天田”的缺水問題,曹謹親自下鄉巡視田畝,並通過地方仕紳説服迷信風水而對修水圳多加阻撓的民眾,最後修成新、舊兩圳(曹公圳),共有90條圳路,乃清代官方主導的最大規模水利工程,遍及高屏的平原地帶,灌溉面積達4,582.5甲(4,444公頃),直到日本殖民台灣、當局建成桃園大圳、嘉南大圳之前,曹公圳的灌溉面積冠居全台。

日殖時期的水圳神話

眾所皆知的,日本自1895年後對台灣進行長達半世紀的殖民統治,後期更推動“農業台灣、工業日本”的政策,資助軍國主義壯大,並以此資助對外發動侵略戰爭。

憑藉比清政府更為充足的資金與先進之技術,日本人固然在台留下不少大型水利工程,但有很大一部分是在清代陂塘的基礎上加以擴建而成。像是日本人在曹公圳圳頭加裝抽水機,讓地勢較高的農田也能獲得灌溉,增加了約1,939公頃的灌溉面積;對於清代桃園所建6,685座中小陂塘,日人僅將其擴建打通,於1928年將桃園大圳全數通水,使桃園台地的水田佔到耕地面積的84%。此舉雖使台灣稻米(蓬萊米)產量大增,但台灣人卻根本吃不上。

作家龍瑛宗在小説裏描寫:“農家煮的飯都摻了很多的地瓜,煮得稀稀爛爛,在來米少得意思意思而已。”到了日軍全面發動侵華戰爭後的1939年,台灣總督府嚴格管控米在內的生活必需品,推廣吃麪包、面取代米飯,或將米與地瓜、馬鈴薯混煮,鼓勵集體煮飯以節省燃料,例如在基隆商店街試辦集體燒飯,以響應戰時的“節米運動”。

至於部分深受“皇民化運動”洗腦,對日殖時期修建嘉南大圳與烏山頭水庫津津樂道的“台獨”人士而言,往往對日本迫害台灣農民的惡行視而不見。誠如史料所説,嘉南大圳落成後灌溉面積高達12.6萬公頃,佔當時台灣耕地的六分之一,堪稱全台之最;然而,大圳設計者八田與一發現水量無法灌溉全部的耕地,只好想出三年輪作制(水稻、甘蔗、雜糧),只是有能力種植稻、蔗與雜糧的農民僅僅29%,其餘七成多農民即使在輪作期間被迫休耕,仍需繳交高額水租給殖民者。豈料日資製糖公司卻完全不受三年輪作的限制,更是赤裸裸的差別待遇。

2017年,位於台南烏山頭水庫園區的八田與一銅像被“斬首”

於是,儘管日本殖民者給台灣留下諸多至今都在使用的水利設施,但多半優先供應總督府所指定栽種的作物,且於1921年頒佈《台灣水利組合令》,強制將全台屬於農民自主的農田水利管理權通通收歸公有,並規定“組合長”由當局任命、組合內部之職員為官吏,藉此徹底控制農村經濟,實行壓榨之目的。

嘉南大圳建好後也非一勞永逸,1933年台灣南部發生嚴重旱情時,雲林斗六二期稻作無水可灌,在高雄州8,000餘甲耕地中,竟有3,600餘甲“全滅”。事實證明,“台獨”人士拼命吹噓、緬懷日據時期的現代化建設—嘉南大圳,不僅無法徹底解決旱災,更淪為殖民者剝削、壓榨台灣人民的工具。直到二次大戰台灣光復後積極開展水利建設,才讓台灣缺水危機有所緩和。

台灣光復:防災增產

二戰末期,盟軍在“台灣衝航空戰”中對日軍航母戰鬥羣造成沉重打擊,雖然造成後來日本在太平洋海空作戰能力徹底癱瘓,但頻繁的空襲讓全台超過40萬米長的堤防遭到嚴重損毀,戰後初期的台灣馬上面臨的是水災之苦。

1948年台中暴雨,造成大安溪、大甲溪、濁水溪、烏溪等河川氾濫成災,沖毀房屋705幢、淹沒土地1萬3千多公頃;1959年“八七水災”,造成全台死傷1,600餘人,房屋全倒半倒高達45,000多間,農田受損13餘萬公頃,損失估計為新台幣37億元,佔前一年國民所得總值的12%,於是趕工修復堤防為戰後初期的水利工程重點之一。

其次,1949年國民黨在國共內戰中慘敗、撤守台灣,台灣輔仁大學歷史系教授林桶法指出,1945至1953年遷台的軍民總數約有120萬人,短短數年間台灣增加了五分之一的人口。激增的人口壓力,使恢復糧食生產、解決農田缺水灌溉的問題更是重中之中。台灣史學者陳鴻圖指出,除了積極修復受站毀摧殘的堤防,國府發現,日殖時期水利設施可灌溉面積原有54萬公頃,經過戰火洗禮,實際可灌溉面積鋭減一半。

在“中華民國農村復興委員會”(農復會)、各地農田水利會的規劃與農民投入重建後,1952年恢復至48萬公頃。截至1986年台東卑南上圳灌溉工程完工,國民黨遷台後用了不到40年的時間,使全台灌溉面積新增21.81萬公頃。

日據時期對水利建設規劃甚多,但受發動侵略戰爭影響,規劃中或未完工的工程也不少,國民黨當局便以此為基礎加緊建設,並在屏東鹽埔、宜蘭三星、高雄鳳山、彰化二林、彰化員林(八堡)、雲林斗六(斗六大圳)等地進行土壤改良工程,還有興建新的大型灌排工程、水庫、開發地下水、海埔新生地,推動輪流灌溉、農地重劃等節流工程,其中又以興建水庫為主要的水源開發方式。

綜觀日本殖民時期,只有日月潭(1.71億)與烏山頭水庫(1.03億)的計劃蓄水量超過上億立方米,排名第三的嘉義蘭潭水庫,蓄水量僅979萬立方米。反觀蔣介石、蔣經國父子執政期間完成的台南曾文(5.95億)、台北翡翠(3.27億)、桃園石門(2.51億)、台中德基(1.83億)、南投霧社(1.46億,1939年規劃、1960年完工)、苗栗鯉魚潭(1.22億)等6座水庫,計劃有效蓄水量也都不亞於日本殖民者所建工程,而至今仍是台灣最大水庫的曾文水庫,卻經歷了日人規劃、美國經援、日本貸款、台灣省政府興建的特殊過程。

台美日通力協作,戰後台灣水庫No.1誕生

1930年,嘉南大圳、烏山頭水庫陸續完工,但供水量仍遠遠不夠。1939年,日籍土木工程師八田與一建議,在今曾文水庫壩址的柳藤潭位置可築混凝土重力壩一座,壩高95米、蓄水量可達2億立方米,卻因為日本舉國投入侵略戰爭中,無暇顧及民生與重大工程建設,遂使建壩計劃擱置。

戰後台灣光復、重歸祖國懷抱,經過嘉南農田水利會、台灣省水利局測量,於1959年在水利局下設“第三規劃隊”,着手進行研究在曾文溪建設水庫的可行性。兩年後,水利局提出水庫計劃初步規劃報告,建議在石公或柳騰潭兩個可行壩址興建高壩蓄水。

1965年,在台灣當局的“農復會”、國際經濟合作發展委員會(經合會,今台“國家發展委員會”前身),以及美國國際開發總署駐台援助公署贊助下,由美國內政部墾務局派遣五人顧問團赴台指導,水利局才完成水庫計劃可行性報告。

翌年,日本政府海外經濟協力基金同意提供台灣1.5億美元的長期低利貸款(年息3.5%),指定其中4,400萬美元作為修建曾文水庫所需外幣部分之財源,而後由日本內閣決議由日本工營株式會社承辦,曾文水庫就在台、美、日三方人員通力合作的情況下展開建設。

從開工到完工蓄水,曾文水庫終於落成啓用,其有效蓄水量為5.95億立方公尺,是日人興建烏山頭水庫的5.7倍,規模居全台之冠。學者研究指出,雖然曾文水庫給增加不到3千公頃的灌溉面積,卻使當地從三年一作變為三年兩作,年增稻穀11萬公噸、甘蔗3.1萬公噸,以及玉米、花生、大豆等雜作均呈現增產。此外,台灣煙酒公賣局成功啤酒廠、隆田酒廠、台糖新營副加工廠、南靖糖廠、南光紙廠、新營紙廠、統一公司新市場等工業用水通通獲得解決,工農業同時受益。

此次大旱,曾文水庫蓄水量只剩15%。圖片來源:中評社 高易伸攝

不僅如此,曾文水庫溢洪道的設計,可讓原先每秒8,420立方米的洪水,下降至每秒6千立方米,完全可以抵禦“百年一遇”的大洪水。更重要的是,日據時期殖民當局公共飲水供給嚴重不足,給水普及率只有36%,民眾多飲用地下水或沿海一帶含砷過量的水源,造成所謂的“烏腳病”(腳部末梢血管阻塞)。迄曾文水庫完工後,給水普及率激增至87%,當地民眾再也不用喝重金屬超標水源,健康也獲得了保障。

經過戰後的高速建設,近30年來台灣已少有大型水圳或水庫的興建,除了1992年、1993年完工蓄水的苗栗鯉魚潭水庫與台南南化水庫,蓄水量達1.22億、1.54億立方米之外,近年最新的當屬2015年建成的雲林湖山水庫,但計劃蓄水量也僅5,139萬立方米,其餘多是在疏浚清淤上下功夫。

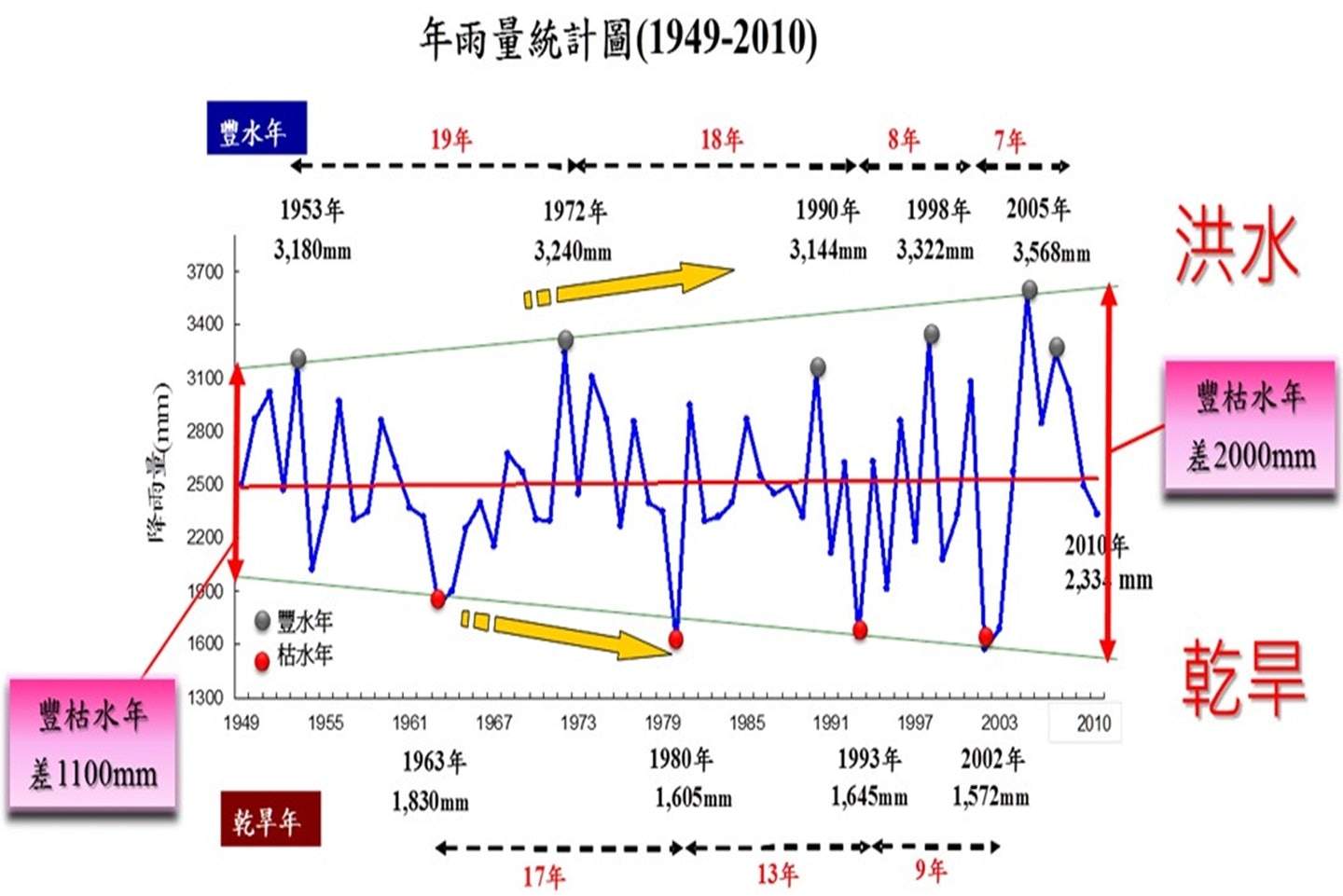

另根據氣候資料顯示,1949年以降,本來豐水年間隔18年左右出現,近年縮短至7年;枯水年原相隔17年,而今縮短為9年,代表旱澇交替頻率愈加密集且增快。面對極端氣候頻頻發生,台灣的缺水危機更勝以往。況且農業產值遠遠不及領航台灣經濟半導體產業,卻意外佔去了全台七成用水的農業用水,其背後的原因無非是政治人物眼中多隻看見綁樁、地方選舉,缺乏以壯士斷腕決心對台灣進行產業轉型,使寶貴的水資源未能恰當地用在該用的領域。

2017年,蔡英文當局曾提出“前瞻基礎建設計劃”,編列2507億台幣用於水環境建設,目標是讓台灣不缺水、有水喝、不淹水,但如今民生用水卻還要“供五停二”。但願未來台灣能提高各級產業的用水效率,開發多元化的備用水源,嚴格執行對天然水資源開發利用的總量管制,才能讓數百年來缺水的寶島台灣真正“解渴”,而不是搞什麼“祈雨大會”。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。