勞曼:哪有什麼“新清史”,我看就是“舊清史”

【採訪/觀察者網 徐俊】

觀察者網:您曾經説,“新清史”在研究方法上並無新意,請問“新清史”新在何處?

勞曼:“新清史”這個詞是在上世紀八九十年代被髮明出來的,促成它出現的原因是滿文文本的發現。那些滿文文本有的曾被束之高閣,有的雖然被世人所知,但是已經被翻譯成了漢語。由於滿語是清朝朝廷的第一語言,整個清王朝的第二語言,所以這些文本非常重要,基本都和國家事務相關,比如清朝皇帝和漢族大臣以及其他族裔大臣之間的關係。這之中就有一部分機密的對話。

因此,“新清史”新在它重新讓學者們意識到了滿文文本研究的重要性。當然,他們也注意到了蒙古文以及藏文的文本,因為這兩者也是清王朝的官方語言。我説“重新”是因為在清朝以及民國早期,那些傳統學者是能夠閲讀滿文文本的,因為他們知道這是一門很重要的語言。所以,我並不認為“新清史”這個稱謂是準確的,它只是對上世紀五十年代以後出生的學者們比較“新”,因為在他們成長的階段,學者們已經習慣於只閲讀漢語文本了。

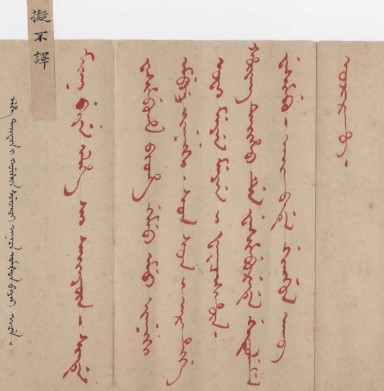

康熙三十五年十一月(1697年),康熙皇帝生了一場病。由於要對外保密,該文件只有滿文版本。左側的黑字部分為日期,右側的紅字部分為如何處理病情的建議(受訪者提供)

除此之外,“新清史”還有一些很有爭議的政治因素。西方學者,尤其是美國哈佛大學的學者,在研究清朝時非常關注中國的西部邊疆地區,比如新疆。他們中的一些人認為,從乾隆皇帝開始,清朝是一個搞殖民擴張的帝國,和英國、法國、荷蘭等西方殖民國家一樣。因此,他們認為“中國”和被清王朝“殖民”的地區應該作區分。

但在我看來,這個觀點根本講不通。因為它所本的邏輯是一個民族國家(nation-state)征服了它臨近的民族國家,像納粹德國在二戰時對波蘭所做的那樣。但這不能用來解釋清朝歷史。引發這個爭議的一本書是《中國西征》(China Marches West)。它的作者濮德培(Peter Perdue)與中國學界有很深的聯繫,我對他的想法也很瞭解,他並不認為清王朝是一個殖民國家。

然而,一些別有用心的人會把他的書政治化。比如他們會説,中國“西征”了,所以就是個殖民國家。我接下來會用三個理由來反駁這個觀點。

第一,中國至少從秦漢時代開始就是個多民族國家,所以其領土很自然地包括了非漢族聚居的地區。

第二,中國歷史上所謂的“征服”很少是剛才所説的意義上的,通常情況下都是當兩個派別(faction)產生矛盾時,中國的中央政府幫着一個攻打另一個。乾隆時代,中國西北地區的新疆和內蒙古交界處的準噶爾(Dzungaria)出現了反對清朝的蒙古勢力,首領是葛爾丹。當時,那個地區的首領大約有一半支持葛爾丹,另一半支持清朝。

清朝的統治基礎是滿族、蒙古族、藏族和漢族的團結,但是這份團結在葛爾丹那裏遭到了破壞,他分裂了蒙古。因此,為了維護自己的統治以及安撫西部地區的人民,乾隆皇帝選擇征討葛爾丹。

第三,清朝的政策是,中央政府儘可能不要捲入新疆、西藏、蒙古等少數民族聚居地的管理之中,除非出現暴動。換言之,中央政府允許這些少數民族聚居的地方有很強的自主性來處理當地事務。

觀察者網:根據您的觀察,“新清史”在如今的西方清史學界的地位如何?是否為主流?

**勞曼:**與過去相比,現在的西方學界更加註重少數民族語言文本的研究。所以學者們不僅讀漢語文本,也會讀滿文、蒙古文、藏文文本。從這個意義上來説,“新清史”的確已經成為了主流。不過,這種現象其實也出現在了中國。我和中國學者一直有合作,他們也會閲讀少數民族語言的文獻。

我認為,研究清朝歷史的人至少要掌握兩到三種當時的官方語言,否則的話他們所掌握的信息是非常不全面的。北京與西藏、西藏與蒙古之間的很多信件都不是用漢語寫成的。

觀察者網:我們發現,一些“新清史”學者對中國的解讀很奇怪。比如,《中國西征》一書的作者説他所認為的“西征”並非中國的西征,而是清朝的西征,因為主要的參與者並非漢人。可是,中國在清代以前就是多民族國家,中國人不等同於漢人。在您看來,作者將中國人等同於漢人的目的是什麼?

**勞曼:**我認為這確實是濮德培等學者犯的錯誤。在面對一個國家時,人們傾向於用其主體民族和最通用的語言來指代整個國家的人民和語言。許多人看待中國、美國、俄羅斯、緬甸、越南等就是如此。

不過,在多民族國家中,確實會出現一種最強勢的語言和文化同化少數民族的情況。以清朝為例,如果一個人想離開自己的村莊,與儘可能多的人接觸或者做貿易,那他就必須懂漢語,因為漢語是最強勢的語言。可是,我認為支持“新清史”中所暗含的政治因素,認為“中國人都説漢語”或者“只有漢人才是中國人”的人是無知的。

中國的回族人都説漢語,但他們不認為自己是漢人;如今所有滿族人的第一語言是漢語,我想不出有誰是例外,但是他們也知道自己不是漢人。可這些少數民族都知道自己是中國人。西方人可能對這一點不太容易瞭解。法國大革命以後的一段時期裏,“民族國家”的概念就在歐洲形成了。如果你來自塞爾維亞,那就是塞爾維亞人,而不是奧匈帝國的一部分;如果你來自亞美尼亞,那就是亞美尼亞人,而不是奧斯曼帝國的一部分。

但是,這種模式無法套在其他洲的國家上,中國就是如此。把歐洲的情況套在中國上是一個嚴重的錯誤。

觀察者網:我們知道,中國是東亞國家,但是《中國西征》的作者將中國領土中的新疆、西藏、內蒙古和東北地區稱為“內亞”。這種稱謂是否暗示了作者不認為它們屬於中國領土,並要向讀者們傳遞這一想法?

**勞曼:**我不這麼認為。剛才説了,我對濮德培是比較瞭解的,我不覺得他不承認這些地方是中國領土。中國作為一個整體,可以説既屬於東亞,也屬於中亞。其他一些國家也會有這樣的情況,比如俄羅斯就既在歐洲,也在亞洲。中國實際上一直屬於中亞,而且現在許多中國人的祖先就曾經生活在中亞。

在秦朝建立的前後,秦國就已經把領土向西延伸到了非漢族聚居的地區。當然,那時候還沒有“漢族”這個概念,因為漢朝還未建立。但無論如何,從那時起中國就是多民族國家了。到了唐朝,一些生活在絲綢之路沿線的突厥語族和伊朗語族人民融入了中國,比如粟特人。

粟特人有自己的文字系統,他們因與唐朝經商而聞名於世,其中的一部分人甚至還加入了唐朝的軍隊,成為了非常重要的一支力量。一般來説,粟特人只認為自己屬於某個城邦或綠洲,並不屬於某個特定國家。但是,生活在東部的粟特人漸漸漢化了。

到了宋朝,出現了西夏和遼國。如今生活在新疆的一些民族就是西夏的後裔。當然,從廣義的定義來説,新疆、西藏都屬於中亞。

觀察者網:“新清史”很強調少數族裔,它的興起與歐美國家對於強調族羣的“政治正確”思潮是否有關?

**勞曼:**我認為是有關的。一些人會用與“政治正確”相關聯的詞語來描述清朝——這個他們認為有過殖民經歷的國家。你可以認為這是無知的表現。

既然説到了關於少數族裔的話題,我就談談現在西方在新疆問題上的觀點吧。如今,西方媒體根據所謂的“政治正確”將中國政府對新疆問題的處理描繪成對自由的“鎮壓”(repression)。我覺得這和“新清史”中的政治因素是有關聯的。但我認為,歷史研究不應該和當今的政治問題混為一談。

我現在每週都會被問及維吾爾族的情況,我總是和他們説,新疆問題不是你們看到的那樣。不過,其實也不能指望西方人對中國有很深的瞭解。我有時候會想,中國人,尤其是那些有過海外生活經驗的人,對歐洲和美國的瞭解應該要遠遠多於西方人對中國的瞭解。因此,西方人往往會用單一、偏頗的視角來看待中國。一旦有一個記者説,新疆的情況有多麼糟,他們就會認為他説的是對的,並跟着附和。但實際上,他們連維吾爾族的名字都讀不來。

觀察者網:拋開政治因素,您覺得“新清史”對於清代歷史的研究有沒有正面意義?

**勞曼:**這個問題的答案就是我剛才説的,“新清史”將少數民族語言的文本納入歷史研究的範圍中。但是,這只是迴歸了1930年代左右的傳統。以前做清朝歷史研究的學者都是能閲讀滿文的。從這個意義上來説,“新清史”應該被叫作“舊清史”。

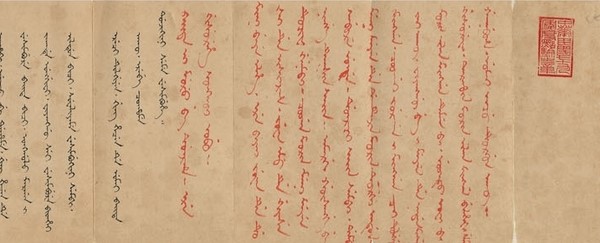

康熙皇帝給皇子胤礽的一封滿文信件(受訪者提供)

觀察者網:由於“新清史”的政治屬性,以及一些西方媒體在對待中國時的“雙標”,現在西方人對中國的解讀很容易被中國人理解為別有用心。您認為,今後中西方的學術與文化交流應該如何進行?

**勞曼:**我認為交流得越多越好。只有越來越多的人彼此瞭解,才能避免越來越多的問題。現在交流的最大阻礙是閉着眼睛,不願意參與和別人的溝通。上一屆的美國政府竟然想阻止中國學生去美國學習,這是我能想象到的最糟糕的想法。

如果你去讀一些西方媒體上關於中國的文章,你會覺得它們非常無知。它們所引述的資料都是二手或者三手的。這種情況是可以避免的,只要大家有充分的交流。然而,一旦有政治勢力滲入,情況就會變得非常複雜。

觀察者網:這應該就是新冠疫情在一些國家難以被控制住的原因之一。病毒和疫苗都被政治化了,在一些國家戴不戴口罩都要爭論很久,還會成為政黨站隊的根據。美國政府很喜歡討論人權,但是已經有超過五十萬人因為新冠疫情喪生。這時候我們不禁要問,人權在哪裏?

**勞曼:**你説的這個關於美國疫情的例子非常有代表性。任何的概念,比如人權和自由,都應該要在具體的政策中體現出來。我認為,最基礎的人權之一就是避免極端的貧困。因為在極端貧困中,死亡率會很高,人們的壽命會縮短,社會進步將停滯。

因此,消除貧困是一個國家應該做的一件很重要的事。當美國的富人談論自由時,他們不瞭解中國窮人,甚至不瞭解自己國家窮人的生活現況和遭受的苦難。這是美國話語塑造上很嚴重的問題。而中國在扶貧工作中取得的成就是非常了不起的。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。