劉統:南遷漁陽裏後,陳獨秀為何成了共產主義者?

【文/劉統】

1919年6月12日,陳獨秀與胡適、高一涵等一起在北京城南一個叫“新世界”的娛樂場喝茶聊天。這時的陳獨秀越來越激進了,他製作了一個《北京市民宣言》的傳單,對於政府提出最後最低之要求如下:

1.對日外交,不拋棄山東省經濟上之權利,並取消民國四年、七年兩次密約。

2.免除徐樹錚、曹汝霖、陸宗輿、章宗祥、段芝貴、王懷慶六人官職,並驅逐出京。

3.取消步軍統領及警備司令兩機關。

4.北京保安隊改由市民組織。

5.市民須有絕對集會言論自由權。

《北京市民宣言》第三、四兩條是專門針對皖系軍閥的暴力機關的。徐樹錚是段祺瑞的心腹大將,段芝貴任京城警備司令,王懷慶是步軍統領。這三個人都是握有軍權的皖系軍閥的重要成員。

大家一起喝了會茶,胡適和高一涵走了。陳獨秀一個人繼續在那兒散發傳單。身着白帽西服的陳獨秀,在新世界樓上樓下地跑,引起了暗探的注意。當陳獨秀在五樓散發傳單時,當場被拘捕。

在審訊時,陳獨秀説傳單是自己撿來的,否認傳單與自己有關。[①]陳獨秀是名人,這些口供當然騙不了警探。半夜12時,軍警百餘人荷槍實彈包圍陳的住宅,破門而入,陳的家屬從夢中驚起,被搜檢拿去信札多件。[②]

陳獨秀被捕以後,李大釗非常着急,立即找學生羅章龍等設法營救。大家想出來的辦法,首先是將陳獨秀被捕消息告訴全國人民,造成強大的社會輿論,使北洋政府有所顧忌,不敢胡作非為。

13日,北京《晨報》首先披露陳獨秀被捕消息,各地大報也相繼報道。15日,上海《民國日報》指出,當此“人心浮動之時,政府苟有悔禍之誠心,不應對國內最負盛名之新派學者加以摧殘,而惹起不幸之糾葛也”。17日《申報》登載《北京之文字獄》一文,指出政府“利用黑暗勢力,以摧毀學術思想之自由”。

報刊輿論一直在關注陳獨秀的消息,據説政府高層是有爭議的。軍界的段祺瑞、徐樹錚力主鎮壓,他們在徐宅開緊急會議,“倡言此次上海罷市,純是一班學生鼓動,而學生風潮,實為北京大學二三教職員所鼓吹。蔡元培陳獨秀均新思潮首領,實為此次慫恿學生愛國的罪魁。對於此次風潮,非取極端壓迫手段不可”。[③]

王懷慶找京師警察廳要人,想置陳於死地。警察總監吳炳湘是總統徐世昌親信,按照徐“維持”的指示,堅持不肯交人。“當陳氏初被捕時,步軍統領王懷慶即與吳爭執權限,斯時陳最危險,蓋一入彼之勢力圈,即無生還之望。幸吳警監堅執不肯讓步,故仍得留置警廳。”[④]

《覺醒年代》中的陳獨秀與李大釗

為了營救陳獨秀,胡適、章士釗、羅家倫都通過各自的關係,寫信求助或疏通。6月16日,北京大學教授劉師培、馬裕藻、馬敍倫、王星拱等39人聯名請求保釋陳獨秀。6月20日,民國大學校長應善以、中國大學校長洪逵及各校教員馮承鈞、袁敦禮、馬寅初、顧兆熊等30人聯名請求保釋陳獨秀。6月27日,安徽省長呂調元致電段祺瑞、吳炳湘:“懷寧陳獨秀,好發狂言,書生結習。然其人好學深思,絕與過激派無涉。聞在京被捕,此間人士愛護學者,羣請解救。學潮初定,似不宜又興文字之獄。兩公容納泉流,夙所欽仰,務乞俯念鄉里後進,保全省釋,以慰士望。”[⑤]

當時北京段祺瑞政府要拉攏孫中山,派許世英為代表去上海見孫中山。據沈玄廬1919年12月給胡適的信説,孫中山為營救陳獨秀起了作用:“孫先生一見着許世英,就説起你和獨秀被拘的話。當時正《每週評論》被封,上海方面大傳你也被捕的話。所以孫先生對許説:‘獨秀我沒見過,適之身體薄弱點,你們做得好事,很足以使國民相信我反對你們是不錯的證據。但是你們也不敢把來殺死。身體不好的,或許弄出點病來,只是他們這些人,死了一個,就會增加五十、一百。你們盡做着吧!’許聽了這番話,口口聲聲的‘不該,不該,我就打電報去’。沒有幾天,我們就聽到獨秀出獄的消息。當時很贊同孫先生的話説得好。”[⑥]

面對國內越來越強烈的抗議和營救輿論,徐世昌最後決定放人。1919年9月16日,經歷了三個月的牢獄生活後,陳獨秀終於獲得釋放。李大釗非常高興,寫了一首詩鼓勵他:

你今出獄了,

我們很歡喜,

他們的強權和威力,

終竟戰不勝真理,

什麼監獄什麼死,

都不能屈服了你;

因為你擁護真理,

有許多的好青年,

已經實行了你那句言語:“出了研究室便入監獄,出了監獄便入研究室。”[⑦]

他們都入了監獄,

監獄便成了研究室,

你便久住在監獄裏,

也不須愁着孤寂沒有伴侶。[⑧]

當時北京警察廳對陳獨秀的處理是“保釋戒豫”,就是監視居住。北京中一區警察署通知陳獨秀住地巡警要將陳獨秀的“行狀”上報。1920年2月9日,警察發現陳獨秀出走未歸。“視察受豫戒命令者月記表”備註:“查於二月九日下午一時,見陳獨秀乘人力車出門,聲言至緞庫後身胡適宅拜訪,是日並未回寓。復經調查數日未回家,聞系確赴上海。”[⑨]

陳獨秀為生活出路,先到上海,又去了武漢。北洋政府知道他離開北京,違反了保釋條例,警察署在陳獨秀寓所門前派一個警察站崗,準備在陳獨秀回京時加以逮捕。吳炳湘覺得再把陳獨秀抓起來實在麻煩,於是派人打電話通報了北京大學代理校長蔣夢麟:“我們要抓你朋友了,你通知他一聲,早點跑掉吧。不然大家不方便。”[⑩]高一涵得到這個消息,就同李大釗商量,在陳獨秀返京後,派人先到車站把他接到王星拱家裏藏起來,再設法送他離京。

這時,李大釗挺身而出,自願護送陳獨秀從公路出走。李大釗是河北人,講的是北方話,衣着又樸素,很像生意人。於是他們兩人僱了一輛騾車,從朝陽門出城。陳獨秀頭戴氈帽,身穿王星拱家廚師的棉背心,坐在騾車裏面。李大釗跨在車把上,帶幾本賬簿。沿途住店一切交涉,都由李大釗出面辦理,不要陳獨秀開口,恐怕漏出南方人的口音。一路順利地到了天津,李大釗把陳獨秀送上火車以後,才返回北京。後來談起他兩人化裝逃走事,人們都對李大釗見義勇為表示欽佩。[11]

陳獨秀到了上海,2月14日給吳炳湘總監寫信:

鏡潭總監台鑒:

夏間備承優遇,至為感佩。日前接此間友人電,促前來面商西南大學事宜。匆匆啓行,未及報廳,頗覺歉疚。特此專函補陳,希為原宥。事了即行回京,併為面謝。[12]

1920年4月,陳獨秀住到法租界環龍路老漁陽裏2號(今南昌路100弄2號)。這是柏文蔚的房子,陳獨秀曾當過他的秘書,所以借給陳住。這裏離戴季陶住的三益裏很近。陳獨秀結識戴季陶,也就認識了《星期評論》編輯部的李達、李漢俊、沈玄廬等人。一個新的朋友圈建立起來了,這個朋友圈對中國共產黨的建立起到了關鍵作用。

邵力子回憶:“共產黨的前身,共產主義小組發起的經過是這樣的:1920年上半年,浙江師範學院(浙江新文化運動的中心)鬧風潮後,一批教員和學生到了上海。其中施存統因寫《非孝》一文被開除,陳望道、夏丏尊、劉大白、李次九四個教員被解聘,除李以外,都跑到上海,與《民國日報》發生關係,我當時在《民國日報》。陳望道在日本留學歸國時,帶回一些馬克思主義的書籍。另外,一部分國民黨員,有唯物主義的思想,如戴季陶、沈玄廬。廖仲愷和朱執信對馬克思主義很熱心。陳獨秀也曾和國民黨發生過關係,辛亥時曾任安徽省省長柏文蔚的秘書。以上兩部分人,1920年5月間在上海組織‘馬克思主義研究會’。參加研究會的有:李達、李漢俊、沈玄廬、施存統、陳獨秀、陳望道、戴季陶、邵力子等。”[13]

陳望道回憶,他到上海是1920年5月,和施存統等人一起來的。在此之前,他在義烏老家翻譯《共產黨宣言》,原來準備發表在《星期評論》上。當他把譯稿帶回上海,《星期評論》已停刊。於是陳望道委託俞秀松把譯稿轉交陳獨秀。據《俞秀松日記》載,1920年6月28日,“9點到獨秀家,把望道譯的《共產黨宣言》交給他”。[14]

陳望道(資料圖)

這些信息説明:陳獨秀住到漁陽裏後,與戴季陶、李達、李漢俊等結識,從他們那裏獲得了馬克思主義的知識和著作,在5月成立了“馬克思主義研究會”。陳望道到上海後,又將《共產黨宣言》的譯稿修訂過,由俞秀松交給陳獨秀。經陳獨秀和李漢俊校訂後在8月用“社會主義研究社”名義印成單行本,這就是中國第一版全譯《共產黨宣言》。陳獨秀也是在此時讀到這本經典著作的。

讀了這些馬克思主義著作,陳獨秀的思想發生了很大的變化。他開始關注工人運動,開始思考無產階級革命的問題。從創辦《新青年》起,他一直在尋找改變中國社會和思想的道路,現在豁然開朗了。

1920年9月1日出版的《新青年》第8卷第1號發表了陳獨秀的《談政治》。文章的第三部分,陳獨秀引用了《共產黨宣言》的論述,談到了無產階級和資產階級的鬥爭,談到了無產階級專政和屬於勞動人民的民主:

我敢説:若不經過階級戰爭,若不經過勞動階級佔領權力階級地位底時代,德謨克拉西必然永遠是資產階級底專有物,也就是資產階級永遠把持政權抵制勞動階級底利器。

文章最後,陳獨秀莊嚴地宣告:

我承認用革命的手段建設勞動階級(即生產階級)的國家,創造那禁止對內對外一切掠奪的政治法律,為現代社會第一需要。[15]

這篇文章是陳獨秀思想的一個分水嶺,他從一個資產階級民主主義者轉變為一個共產主義者,他信仰了馬克思主義。《新青年》從第8卷第1號起,實現了一個蜕變,成為中國共產黨上海發起組機關刊物,開始為創建中國共產黨而奮鬥了。

註釋:

[①] 《陳獨秀被捕送案表》,載《陳獨秀被捕資料彙編》,河南人民出版社1982年版,第23頁。

[②] 任建樹:《陳獨秀傳》上冊,上海人民出版社1989年版,第155頁。

[③] 《陳獨秀被捕之真因》,《民國日報》1919年6月17日。b《申報》1919年7月25日。

[④] 《申報》1919年7月25日。

[⑤] 北京市檔案館編:《五四運動檔案史料選編》下冊,新華出版社2019年版,第743頁。

[⑥] 沈玄廬:《復胡適》,載《覺悟漁陽裏:上海社會主義青年團創建史料選輯》上冊,上海人民出版社2017年版,第473頁。

[⑦] 這兩句話,引自陳獨秀的隨感錄《研究室與監獄》,發表於《每週評論》第25期(1919年6月9日),即陳被捕的兩天之前。原文如下:“世界文明發源地有二:一是科學研究室,一是監獄。我們青年要立志出了研究室就入監獄,出了監獄就入研究室,這才是人生最高尚優美的生活。這兩處發生的文明,才是真文明,才是有生命有價值的文明。”

[⑧] 《新生活》第6期,1919年9月28日。

[⑨] 北京市檔案館編:《五四運動檔案史料選編》下冊,新華出版社2019年版,第780頁。

[⑩] 《新潮與西潮:蔣夢麟回憶錄》,東方出版社2006年版,第368頁。

[11] 任建樹:《陳獨秀傳》上冊,上海人民出版社1989年版,第176頁。有人傳説分手時“南陳北李,相約建黨”,當時陳獨秀尚未信仰馬列主義,因此,此事不足為信。

[12] 北京市檔案館編:《五四運動檔案史料選編》下冊,新華出版社2019年版,第791頁。

[13] 邵力子:《黨成立前後的一些情況》,載《“一大”前後》(二),人民出版社1980年版,第61頁。

[14] 《覺悟漁陽裏:上海社會主義青年團創建史料選輯》上冊,上海人民出版社2017年版,第22頁。

[15] 《陳獨秀著作選編》第2卷,上海人民出版社2009年版,第256頁。

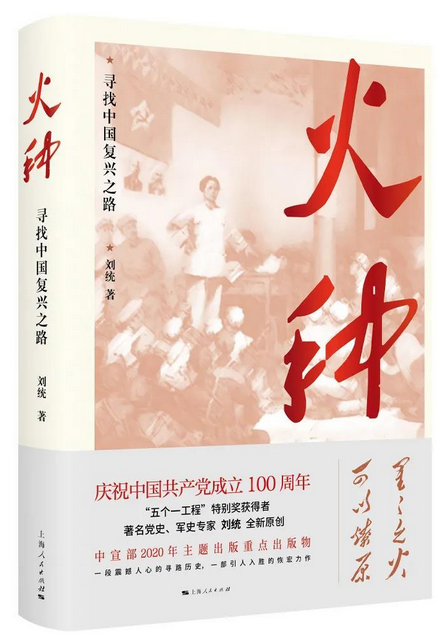

劉統著《火種》,上海人民出版社,2020年。