保爾:中國最早糧倉城出土,夏朝論證尷尬在哪裏?

【文/觀察者網專欄作者 保爾】

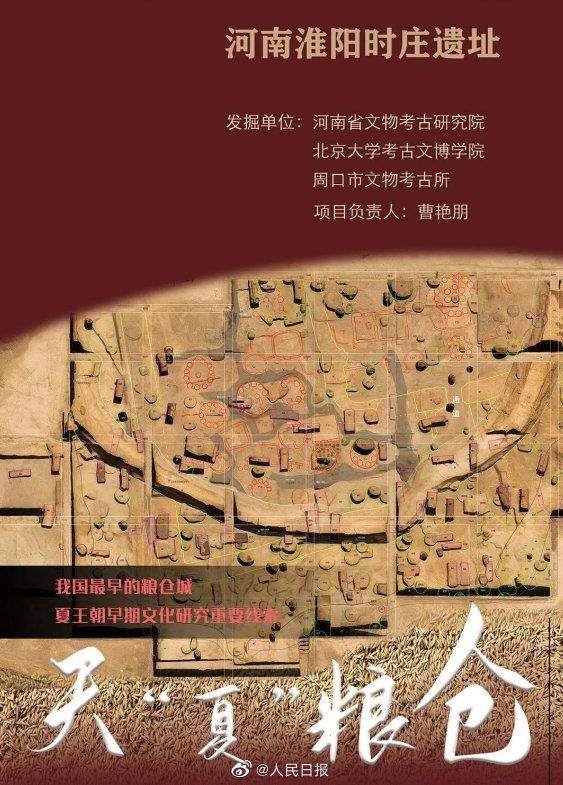

前不久,2020年度十大考古新發現正式揭曉,吸引了許多人的關注與討論。其中,河南淮陽時莊遺址發現了我國最早的糧倉城,為探討夏王朝早期文化提供了重要的線索。

通過考古發現探究歷史問題,特別是證明文獻記載含糊的上古歷史,是中國的學術傳統。1925年王國維發表了題為《古史新證》的演講,提出在“紙上材料”之外,還要利用“地下之新材料”。這一説法在後來被不斷完善、總結,成為著名的“二重證據法”。1928年開始的殷墟考古堪稱考古與歷史文獻相結合的典範,殷墟出土的考古資料徹底證明了文獻中有關商朝的記載,將中國的“信史”年代大大前移。

至少從那時起,如何用考古證明更早的夏朝,成為了擺在考古學家面前的重要任務。但直至今日,考古學家仍然沒能找到令人信服、滿意的“夏墟”,此次淮陽時莊遺址也只是糧倉城,與殷墟都城的規模還相差甚遠。問題出在哪裏?是研究方向不對?還是理解方式有誤?幾十年來,相關問題在中外學界被反覆討論,出現了許多或重要,或有趣的看法。

夏朝存在嗎?

在傳世的先秦、秦漢文獻中,夏朝所佔的筆墨雖然不多,但其存在是毋庸置疑的,司馬遷的《史記》中專門有《夏本紀》。其實,有關夏的文字證據遠不止於傳世文獻,一些時段更早,而且不可能被後世篡改的銘文,提供了更為可信的文字資料。

在春秋時期青銅器秦公簋的銘文中,有“鼏宅禹跡”四個字,同樣鑄造於春秋時期的叔夷鍾也記錄了與夏朝有關的銘文。這説明,至少在春秋時期,人們就普遍認為夏朝是存在的,而且是具有正統性的王朝。

但問題是,秦公簋距離夏朝相隔有千年之久,相當於今天和宋朝的時間距離。用今天人的記述,去印證宋朝人的歷史,顯然不甚可靠。同理,這些春秋時期的銘文用於佐證夏朝的存在是可以的,作為鐵證則有些不足。

尋找鐵證的任務,自然落在了考古學家的肩膀上。結合文獻中關於夏朝都城的記載,考古學家在河南中部、山西南部取得了一系列的收穫,其中最為重要的是位於河南偃師的二里頭遺址。

在發現之初,二里頭遺址一度被視作商朝早期的都城遺址。但隨着科技手段的進步與考古發掘的深入,研究發現二里頭文化的年代對於商朝而言顯得有些偏早,更接近於夏朝的年代範圍。

很多人認為,如果二里頭是夏朝的都城,就可以仿照由殷墟證明商朝,由夏墟證明夏朝。然而,作為嚴肅的科學,考古學與歷史學都不能完全支持這個精彩片段的重演。長期承擔二里頭遺址發掘的考古學家明確表示,假説不等於實證,二里頭文化與夏文化不能夠簡單劃等號。在探究商朝歷史的過程中,大量出土的甲骨文起到了關鍵性的作用,然而二里頭並沒有類似的文字材料的發現,所以歷史學家自然不敢斷言二里頭就是夏墟。

河南淮陽時莊遺址全景。新華社發(河南省文物考古研究院時莊遺址考古隊供圖)

考古也好,文獻也好,似乎距離“證明”夏朝總是差一步。但換個角度説,即便只差一步,也等於零。正是因為這樣,長期以來,許多國外學者就對夏朝的存在持懷疑態度。在西方漢學家合寫的劍橋中國史系列中,“中國的第一個歷史王朝”是商朝,而夏朝並未得到認可。更有西方學者認為,夏朝是商人關於陰間故事的神話演繹的結果。

將夏朝歸結於神話演繹,太過荒誕。畢竟,商朝有着初具規模的國家體制、發達的社會文明,以及比較完備的甲骨文。而所有這些都不可能是一夜之間就出現的,更沒有外來傳入的跡象。因此,商朝之前都必然存在具有相當規模的社會文明。

在國際學界,夏朝的存在也不只是中國學者的堅持。儘管謹慎的考古學家沒有把二里頭和夏朝畫上等號,但自二里頭發掘後,宮本一夫等日本學者就普遍認為夏是存在的。

什麼是夏朝?

在夏朝是否存在的討論中,不少西方學者批評中國學者不願意用批判的眼光看待《竹書紀年》、《史記》這些重要文獻。在某些場合下,這種批評具有偏激性,需知,對傳世史籍的質疑與批判雖有必要,但也要警惕走入另一種“疑古”的極端中。

不過,無法迴避的是,一些批評確實是有道理的。最為關鍵的質疑在於,夏朝沒有如同甲骨文那樣可信、可靠,特別是考古出土的文字材料的證明。傳世文獻中的記載與目前考古出土的材料,無法形成緊密且系統的對應關係。

面對質疑,許多國內研究者進行了反駁。一種觀點認為二里頭就是夏墟,能夠與傳世文獻中夏都的地理位置相匹配。另一種更加針鋒相對——直接質疑文字證據是否有足夠的意義,能否作為判定夏朝歷史的關鍵證據。在近年出版的著述中,有學者明確提出,追求文字一類的證據,實際上是對考古學研究方法的不瞭解與不信任。

在筆者看來,這兩種説法雖然不無道理,但也並非無懈可擊。如果可以通過考古學證明夏的存在,固然令人振奮,但中國的考古學家明確告訴我們:“在公元前2000年,也就是所謂的夏王朝前夕,考古發現中看不到與傳世文獻相對應的‘王朝氣象’。”

參觀者在二里頭夏都遺址博物館拍攝展品“乳釘紋銅爵”(2019年10月19日攝)。 新華社記者 李安 攝

至於文字記載是否必要,當然值得質疑,但在不依賴文字記載的情況下,是否可以重建歷史?一個確定的事實是,假如沒有發現大量的甲骨文資料,我們很難深入瞭解商朝的歷史。夏的時段比商久遠得多,重建這段歷史,真的可以不依賴文字嗎?

若依賴文字,就不能證明夏朝是存在的;若不依賴文字,夏朝雖然存在,但又經不起批駁。這種看似尷尬的局面同時提示我們,在資料難以取得巨大突破的情況下,夏朝是否存在的討論,已經不再只是史料的問題,而是認識論的問題。

簡言之,過去理解的夏朝,可能並不完全正確,所以才陷入無法證明的困境。因此,要證明夏朝的存在,首先要搞清楚什麼是“夏朝”。

測年法的結果告訴我們,二里頭遺址的時段與文獻中夏朝的時間具有重合性。考古學家在二里頭發現了規模龐大的城池、形制規整的宮殿,充分説明這是一座具有都城性質的大城邑。同時,二里頭遺址呈現的一些特點,比如宮殿佈局、青銅器物,明顯與商、周文化具有相關性,可見二里頭文化絕非曇花一現。

但是,二里頭是否就等於“夏朝”?夏朝是否是很多人想象中的統一王朝?近年來,包括許多中國學者在內的考古學家、歷史學家,都持懷疑態度,他們主張用新的視角去審視這一時期的國家形態。

其中一種概念是“早期國家”。在早期王朝時代,國家是由眾多諸侯構成的國家聯盟,也有學者形象使用了“國家羣”的名詞。在這一時期,各國的聚落羣形成了一定的結構,進而成為一個一個的城邑。而在這些“邑制國家”中,最強大的那個處於中心地位,其他國家雖然臣服於它,但並不構成直接的統治關係。

二里頭遺址出土的綠松石龍形器,圖自二里頭夏都遺址博物館。

學者用“國上之國”來形容夏、商、週三代,在當時,以這三個“國上之國”為核心,構成了華夏系統的國家羣,進而構成了更大的文明圈。至於我們所熟悉的中央集權國家,事實上是戰國以後才逐漸形成的。

從這個角度去審視夏朝,可以得出更具有開放性的結論。在公元前兩千年的中國,存在許多城邑與國家,夏是其中最強大的“國上之國”,但並不是唯一“國家”。在書寫歷史文獻時,人們回顧這段歷史,以共尊的“夏”作為這段歷史的代表,稱作夏朝。但實際上,當時的中華大地上存在許多具有特色的國家,因此考古發現的城邑具有多元性,即便是比較大的城邑,也未必就是夏都,完全有可能是其他“國家”。

夏在哪裏?

在我們熟悉的概念中,王朝接替意味着舊國家的覆滅與新國家的興起,這期間往往伴隨着毀滅性的戰爭與破壞,比如秦、漢,隋、唐,明、清。然而,在探討早期中國的歷史過程中,學界逐漸意識到,夏、商、週三代的關係並非如此。

三代之間不是孤島式的、前赴後繼式的縱向關係,而是並行存在的橫向關係。所謂“湯武革命”,不是要徹底滅掉前朝,所“革”者乃“天命”,即“國上之國”的地位。在漫長的歷史時段中,夏、商、周長期並存,只不過強弱態勢不同,臣服關係不同。

在有可靠文字記載的周朝,我們仍然可以清晰地看到這種並行的關係。周人原本是商的西伯,後來崛起滅商,但並沒有徹底毀滅商朝。商人被安置在宋國,即便又有三監之亂,也並未絕祀。在周朝的分封體制下,同樣也能找到延續大禹族裔的杞國。

這種橫向的文明關係,能夠得到足夠的文字支撐。無論是西周的銘文,還是殷商的甲骨文,都提示我們,早期王朝的地域統治並不穩定,周邊的部族國家時常有反叛的情況。

同樣,早期部族的活動地域也並不完全穩定,商人、周人都有數次遷徙的歷史。在不同的地域空間裏,夏、商、周構成了並行存在,而又交替興盛的關係。在夏的歷史時期,夏是諸國之長,這個時期因此以夏為號。在商的歷史時期,商為諸國之長,謂之商朝。西周亦是如此,嚴格意義上説,直到戰國時代,這種情況才發生根本性的改變。

清楚了橫向的文明關係,夏是否存在似乎毋庸置疑了,商、周時期的杞國就是證據。早在1979年,著名考古學家鄒衡先生就提出:“夏文化不是沒有發現,而是用什麼方法去辨認它”,事實上已經闡明瞭尋找夏的關鍵所在。

考古學家鄒衡

今天我們固然仍寄希望於考古的突破,但更要認識到夏、商、周作為早期國家的特性。即便有朝一日真的發現了“夏墟”,也不大可能是統一王朝的模樣。反過來説,即便始終找不到理想中的“夏墟”,在深入認知早期國家特性的基礎上,也可以從現有的豐富發現中找到夏的蹤跡,解開籠罩在“夏朝”之上的迷霧。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。