揚之:德國綠黨的“前世今生”

【文/觀察者網專欄作者 揚之】

去年年底,在德國擔任歐盟半年輪值主席的最後時刻,中國和歐盟終於原則上達成《中歐全面投資協定》。

雖然協議還需要通過法務方面字斟句酌的推敲完善和歐盟議會的最後表決批准,但其重要性對雙方乃至全球不言而喻。

該協定的達成是德法兩國,特別是德國總理默克爾多年來力推的結果。德經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)稱其為“貿易政策的里程碑”(“handelspolitischen Meilenstein”)。他説:這不僅是個“巨大成功”,也體現了“歐洲的果敢和團結”。

但是,這份雙贏協定一直遇到阻力,而這個阻力的主要來源中也包括德國綠黨(Bündnis 90/die Grünen)及其在歐盟議會中的代表,特別是歐盟議會“中國問題代表團”主席、多年擔任德國綠黨黨魁的彼蒂科菲爾(Reinhard Bütikofer)。

彼蒂科菲爾(資料圖/維基百科)

他利用自己的影響力,聯合歐美其他議員和政黨,對《中歐投資協定》進行反面宣傳,將貿易問題與中國內政掛鈎。今年三月,他配合美國的對華強硬立場,推動歐盟對中國官員實行“制裁”,因而也成為中國反制措施的目標之一。

中歐關係因此受挫,而經過差不多七年艱苦談判才達成的《中歐投資協定》也受到“牽連”。歐盟官方日前宣佈暫停批准程序,彼蒂科菲爾甚至排除歐盟議會通過協定的可能性。

今年是德國的超級大選年(Superwahljahr)。4月19日,德國聯盟黨(Union)和綠黨同日推舉出各自的“總理候選人”:拉舍特(Armin Laschet)和貝爾波克(Annalena Baerbock)。

之後,綠黨的人氣一路飆升,甚至一度超越聯盟黨,成為第一大黨。根據最新公佈的民調結果,聯盟黨雖然略有回升,但綠黨依然居高不下,兩黨在選民中的擁護率基本持平(24%)。

雖説民調代表的只是某個階段的“政治風向”,而且,對變幻莫測的政壇來説,大選(9月26日)剩下的5個月還相當“漫長”,可能發生的事還會很多,但是,在氣候和環保問題舉世矚目的今天,綠黨在德國政壇的份量短期內恐怕很難再被撼動。

鑑於德國綠黨對本國和歐美影響力的增強,本文將着重介紹該黨的“前世今生”,以便國內讀者及時和詳盡瞭解這個左翼黨派的蜕變歷程。

“前世”:反叛的一代

上世紀60年代後半葉至70年代初,一場以青年學生為主力軍的“破舊立新”運動席捲全球。

它的產生與當時的國際大環境密不可分:1967年,世界上左右兩大陣營的對峙日趨白熱化,西方社會在經歷了戰後二十年繁榮期後危機漸露。

4月21日,希臘軍方擔心左翼重新抬頭而發動政變;6月5日至10日,西方支持的以色列與鄰國捲入“六日戰爭”;越南戰爭打得正酣,美國發動了第二輪“旱季攻勢”,每月陣亡約800人;7月23日,底特律發生美國歷史上第二慘烈的種族衝突;10月9日,國際左派運動的光環人物切·格瓦拉(Ernesto Guevara)被玻利維亞軍方槍殺。

這些國際大事件,特別是越南戰爭,讓西方年輕人開始反思。他們原先把美國視為民主進步的象徵,現在突然發現華盛頓正在越南不惜使用一切戰爭手段捍衞一個軍事獨裁政權。他們開始質疑,以美國為首的西方國家在其他地區以自由民主名義捍衞的東西是否也是謊言。

在西德,人們把當時發生的一系列學生抗議活動通稱為“六八運動”。至於其成因,德裔英國社會學家拉爾夫·達倫多夫(Ralf Dahrendorf)曾説過這樣一句話:“六八運動產生的原因很多,就如人們對癌症產生的解釋一樣多。”

其實,西德那些年的抗議運動是“青年文化”中特有的浪漫主義和理想主義情懷與年輕人感性及逆反特徵相互作用的結果,同時也與“阿登納時代”的精神和文化氣氛有關。譬如:

1.德國老一代對納粹歷史“集體沉默”,許多當年的納粹分子還明目張膽地重新進入公共生活中。根據1967年的民意調查,仍有一半德國人認為納粹主義原則上是不錯的理念。

2.德國戰後新生代的民主意識在融入西方體制二十年後已遠遠超過自己的父輩,可他們所處的家庭環境依然充滿納粹時期和之前的傳統,普遍比較專制。因此,父輩們在年輕人眼裏已漸漸失去威信。

3.新的青年文化(如“黑人音樂”等)與德國傳統文化格格不入,並遭到老一代人的強烈抵制,所以,這種“代溝之爭“在普通家庭和日常生活中越來越明顯。

4.1966年,基民盟(CDU)和基社盟(CSU)為爭取議會多數,繼續執政,不得不與社民黨組成戰後第一屆大聯合政府,原先與基民盟基社盟聯合執政的自民黨(FDP)成為聯邦議會中唯一的反對黨。學生們認為議會反對黨過於勢單力薄,大聯合政府無異於專制代表,公民的基本民主權利正在受到大規模的限制。

5.大學生們不滿過於死板的高校制度,要求改革教學內容、實現教育機會平等、改善學習環境以及撤換有納粹背景的師資。

在這樣的大背景下,“社會主義德國大學生聯盟”(SDS)推動組成所謂的“議會外反對黨”(Außerparlamentarische Opposition,簡稱APO),自認為是與政府抗衡的唯一中堅力量。他們採取“闖入”(Go-ins)、“靜坐”(Sit-ins)和“講習”(Teach-ins)等形式宣揚自己的左翼理念、抨擊時弊、影響輿論、推動變革。

運動開始不久,由眾多極左小黨派組成的“新左派”(die Neuen Linken)很快形成。雖然它們都自稱是在戰勝資本主義的鬥爭中與“勞動羣眾”聯合的“革命力量”,可彼此之間卻並不團結。它們多數以中國共產黨為楷模,堅決反對蘇聯“修正主義”,可許多精力卻都花費在揪出組織內的異己分子和“階級叛徒”上。

1968年西柏林學生示威遊行高舉毛澤東畫像(資料圖/奧地利《標準報》)

這些“共產主義小組”(K-Gruppen)在運動中不斷分化,分裂出眾多”託派”、蘇維埃派、無政府主義派和其他一些自發性組織。其中比較有名的一個組織叫“革命鬥爭”(RK),主要活躍在法蘭克福地區。它與其他左派組織有所不同,把自己的工作重點放在廠礦企業,目標是要實現工人自治。後來的德國外交部長菲舍爾(Joschka Fischer)就出自該組織。

但是,兩次槍擊事件最終激化、也分化了西德的學生運動:

1)1967年6月2日,柏林自由大學(FU)語言文學專業的大學生本諾·歐內索格(Benno Ohnesorg)在參加抗議伊朗獨裁者巴列維國王來西德訪問時不幸成為警察暴力的犧牲品。兇手卡爾-海因茲·庫拉斯(Karl-Heinz Kurras)的“正當防衞”理由雖然證據不足,但法庭最後還是宣判他無罪。

2)1968年4月11日,家喻户曉的“六八運動”領軍人物杜契克(Rudi Dutschke)遭到槍擊。兇手巴赫曼(Josef Erwin Bachmann)是名極右分子,行兇時一邊罵杜契克是“骯髒的共產豬”,一邊連開三槍。杜契克頭部中槍,但最後還是被搶救過來。兇手因“謀殺未遂”被判7年。

歐內索格被警察打死後,原本嬉笑怒罵的抗議活動迅速極端化,極左恐怖組織“六二運動”(Bewegung 2.Juni)和“紅軍派”(RAF)的成立均與此事件有關。杜契克遇刺後,局勢再次惡化,運動幾近失控。

1969年10月21日,社民黨籍的勃蘭特(Willy Brandt)當選為西德總理,組成社民黨/自民黨聯合政府,結束了戰後保守黨派的執政歷史。具有諷刺意味的是,勃蘭特的當選本來是左翼陣營的勝利,但實際上卻加速了這場盪滌德國社會“千年腐朽之氣”(Muff von 1000 Jahren)抗議運動的蜕變,因為學生們此時必須回答“支持改革還是繼續革命”的問題。

在這個大背景下,學生運動開始嚴重分化,“議會外反對黨”的存在意義明顯淡化。五個月之後(1970年3月21日),“六八運動”的領軍組織SDS由於內部的權力鬥爭宣佈自動解散。但是,這為後來西德綠黨的誕生留下了“種子”,埋下了伏筆。

“今生”:“反政黨之黨”的誕生與蜕變

在“六八運動”的衝擊下,西德社會進入轉型期:讓青年一代不滿的舊事物依然存在,新的機制尚未成型。

“運動”本身雖然漸漸淡出歷史,但年輕人卻無法安放業已燃燒起來的激情。特別是 “社會主義德國大學生聯盟”解散之後,激進的個人和團體失去了統一組織的依靠,猶如一堆散沙存留在社會各處。

1970年代後期,一些零星的生態、反核組織開始參加州選,絕大部分都因未超過5%的“入門線”而被擋在議會門外。1979年3月,若干綠色組織在法蘭克福成立了一個規模稍大的組織:另類政治聯合會“綠色”(Sonstige Politische Vereinigung “Die Grünen”,縮寫SPV)。

該組織被視為綠黨的雛形。它在首次參加的“歐洲議會選舉”(Europa-Wahl)中雖然僅獲3.2%的選票,卻為綠黨籌到了“第一桶金”:450萬馬克的“政治獻金”。同年,聯合會中的“不來梅綠色名單”組織(Bremer Grünen Liste)在不來梅州選中闖過5%大關,首次成功進入州一級議會。

1980年1月12日至13日那個週末, 1004名來自全國各地的SPV代表聚集在德國西南部巴符州卡爾斯魯厄(Karlsruhe)的城市禮堂(Stadthalle),決定成立西德綠黨。它也是當時世界上成立最早的綠黨政治組織。

與會者不僅“外表”各色各樣(工裝褲、自織毛衣、西服便裝、大鬍子、長頭髮等),思潮理念也形形色色。他們中有基督徒、共產主義者、價值保守主義者、有種族傾向的民族主義者、極左的“城市印第安人”(Stadtindianer)、生態法西斯主義者(Ökofaschisten)、反核主義者、和平主義者、女權主義者,甚至還包括同性戀和戀童癖等。

1980年西德綠黨建黨大會場面(資料圖/IMAGO)

他們喜歡思辨、質疑和爭論,他們激情四射,充滿矛盾,容易極端。討論的議題既有戰爭與和平這樣的大是大非問題,也有在當時比較極端和代表小眾利益的內容,譬如環保、女性配額、取消學制、“少年愛”和吸食大麻合法化等。

總之,這是個不折不扣的“大雜燴”,媒體將其稱為“政治蜈蚣”(ein politischer Tausendfüßler)。

經過一個週末的熱烈討論、爭論和爭吵,最後多數票通過了一個宗旨為“生態(ökologisch)、公益(sozial)、基層民主(basisdemokratisch)和非暴力(gewaltfrei)”的決議,這也是綠黨的第一份《基本綱領》(Bundesprogramm)。

綠黨的誕生基於反核運動、生態運動、和平運動、女權運動等各派的整合,成員來自五湖四海,為了一個共同的目標走到一起,即不求執政,只求干政,建立一個“反政黨之黨”(Anti-Parteien-Partei)。

問題是,對這些被傳統政黨稱為“烏合之眾”的人來説,“求同”容易“存異”難:各派始終無法彌合不同理念之間的尖鋭矛盾。這給後來的矛盾激化和組織分化埋下了伏筆。

綠黨歷史上總共經歷了兩次大的分裂(離心)、一次大的整合(東西德綠黨聯合)、兩次參加聯邦政府。這些歷史事件互為因果,呈現了綠黨蜕變的重要節點。

建黨初期,綠黨內部的主要矛盾是“左右”派系之爭,集中體現在黨綱定調、黨理事會和雙重黨員身份等問題上。右翼派系代表人物被指有種族主義傾向,與極右組織關係密切或有納粹歷史污點。隨着大批左翼人士的加入,黨內矛盾進一步激化,導致建黨元年就召開了三次黨代會。

在是年最後一次會議上(1980年6月),綠黨經歷了第一次分裂:黨內右翼派系成員紛紛退黨,另起爐灶;左翼派系,特別是“六八運動”中的各共產主義小組在黨內佔據上風。

綠黨在建黨後遇到的第一次聯邦議會大選中(1980年)雖然成績不佳(1.5%),但在柏林、漢堡和下薩克森等州卻突破5%,進入州議會。1983年,朝氣蓬勃的綠黨迎來了其黨史上第一個重大轉折點,以5.6%的得票率首次進入聯邦議會,並獲得27個議席。

這羣當年的“造反派”身着牛仔褲和花毛衣,捧着向日葵和針葉樹枝步入議會大廳,令傳統黨派那些西裝革履的政治家們瞠目結舌,無所適從。時任總理科爾(Helmut Kohl)對這些不懂(蔑視)規矩的新議員們説過以下這句話:“你們帶着花朵而來,但你們這些天在聯邦議會競選中卻播種了不少仇恨。”

1983年,科爾在綠黨議員好奇和挑戰的眼神下當選為新一輪總理(資料圖/德媒)

范仲淹的《岳陽樓記》中有句話:居廟堂之高則憂其民,處江湖之遠則憂其君。此前身處“江湖之遠”的綠黨,此時真正體會到何謂“廟堂之高”,何謂“挑戰者很快會淪為被挑戰者”的遊戲規則。

綠黨遇到的第一個“麻煩”是黨內的“戀童癖”問題。在德國,對14歲以下未成年者的性行為以及相關影像資料的傳播均被視為違法。可是,很長時間裏,綠黨內一直有一股力量在爭取這種“特殊”性行為的合法化。他們認為,只要不使用暴力,“少年愛”和“戀童癖”就不應受到法律制裁。

一般來説,每屆新議會產生後的第一次全體會議應由年齡最長的議員主持。按照這個傳統,來自北威州的綠黨議員福格爾(Werner Vogel)本來可以成為1983年新議會的“長老議長”(Alterspräsident),但黨內一些名人為了本黨形象,力勸這位有戀童癖傾向和政治歷史污點(加入過沖鋒隊和納粹黨)的老人放棄這份殊榮。

最後,福格爾決定徹底退出議會,讓出議員資格。但此後“戀童癖”問題糾纏了綠黨很多年,直到2015年,綠黨決定向三位已知受害者支付賠償金,算是正式對這段“不光彩”的歷史做了個了斷。

綠黨進入聯邦議會後,黨內最大的鬥爭焦點和意見分歧是圍繞“參與執政”還是“堅持在野”這個原則問題。前者與時俱進,被稱為“現實派”(Realos);後者不忘初心,被稱為“理想派”(Fundis)。雙方互不相讓,致使黨內亂象環生,經常難以收場。

可以這麼説,綠黨真正走向成熟,便是從參與執政開始的。1985年,費舍爾穿着運動鞋,宣誓就職黑森州紅綠聯合政府的環保部長,開了綠黨入閣的先河。

費舍爾1985年在黑森州議會上穿運動鞋宣誓就職(資料圖/德媒)

1987年大選中,綠黨以8.3%的得票率再次進入聯邦議會,影響力穩定上升。可是好景不長:才過兩年,國際社會主義陣營發生鉅變,柏林牆倒塌,德國統一問題一下子被提到議事日程上來。

時任總理科爾當機立斷,抓住了這一對德意志民族“稍縱即逝”的歷史機遇,而社民黨和綠黨等左翼政黨對德國統一反應冷淡,甚至拒絕。它們放不下既有的政治理念,堅持認為民族主義是一種過時和陳舊的存在,是戰爭的根源之一,應該遭到唾棄,需要被打破,國際主義和跨國界的區域聯合才是值得追求的。

所以,兩德統一後,西德各政黨為擴大影響,壯大自己的實力,紛紛在原東德地區拉攏爭取理念雷同的政治力量,左營中的社民黨也不例外。在這場大規模的“政治圈地運動”中,唯有綠黨甘做一股“清流”,放棄與東德地區的“姐妹黨”合併。

1990年12月2日,統一後的德國舉行首次全國大選。在競選過程中,西德綠黨排斥“統一”話題,提出“眾口談德國,唯我説天氣”(“Alle redden von Deutschland. Wir redden vom Wetter”)的競選口號。更可悲的是,離大選日還有6周的時候,它竟然向聯邦憲法法院(Bundesverfassungsgericht)遞交了東西德選區分別計票的訴狀,而且還被法院核准。

此舉顯得很牛,效果卻很悲催:沉浸在統一狂熱和狂歡中的選民們拋棄了“愛聊氣候”的綠黨,讓其為堅持理念付出了沉重的代價,以僅差0.2%(得票4.8%)的結果錯失進入聯邦議會的機會。反倒是它在東德地區的“姐妹黨”—— “90聯盟”(Bündnis 90)在東部獲票6.1%,獲得八個席位。

如果東西德綠黨在選前合併,如果西德綠黨選前不出遞狀子的“夭蛾子”,那麼,兩邊的綠黨選票加在一起可達5.1%,穩坐“高堂”。可惜,歷史沒有如果。

1990年的大選結果引發了西德綠黨內對綱領方向和組織構架的大反思和大辯論。最後,“現實派”在黨內佔據上風,而堅持理念、不忘初心的“理想派”成員則紛紛退黨。是為綠黨的第二次大分裂,史稱“轉向現實政治”(“realpolitische Wende”)。

第一次分裂剝離了黨內的右翼極端勢力,這次則是左翼極端勢力。西德綠黨進入“內部改制”階段(Restrukturierungsphase),看似走上了中庸之道,其實不然,因為即便在“現實派”中,也有左右之分,理念大旗並未倒下,只不過,“極端”的成分和做法相對淡化了而已。

1993年5月14日,東西德綠黨步履蹣跚地走到了一起,改名“90聯盟/綠黨”(Bündnis 90/Die Grünen)。第二年,合併和改革後的綠黨在聯邦議會大選中得票7.3%,贏得49個席位。黨內“現實派”主要代表菲舍爾(Joschka Fischer)成為新一代領軍人物。

1998年大選,綠黨的得票率(6.7%)與上次相比雖略有減少,但保住了議會第三黨的地位。由於施羅德領軍的社民黨成為第一大黨,而且得票率有史以來首次超過40%,德國首屆“紅綠”聯合政府誕生。綠黨在施羅德內閣中得到三個部長席位,菲舍爾入主外交部,併兼任副總理。

多年的媳婦熬成婆:1980年建黨後,綠黨不是在野就是被擋在聯邦議會外,深知“當媳婦”的難處;如今它正式入閣,第一次品嚐到“在朝”(當婆婆)和“在野”(當媳婦)真正意味着什麼。

1998年紅綠政府成立後躊躇滿志的施羅德和菲舍爾(圖/德新社)

菲舍爾後來回憶説:“自己當家後方知當家的不容易。”他這句話不僅表示管理一個國家要比監督政府難很多,更反映了黨必須在理念和利益之間做出選擇時所經歷的痛苦和折磨。

紅綠政府在位不到兩屆(1998-2005),共七年。這期間,作為“初級合夥人”(Junior partner),綠黨不僅要對聯合政府中的“高級合夥人”(Senior partner)社民黨做出種種讓步,還要參與對它這樣一個具有反戰反核傳統和高舉“和平主義”和“社會公正”大旗的政黨來説“撕心裂肺”和“不得黨心”的決策,如參與科索沃和阿富汗戰爭、無法如願更早退出核能、制定大幅緊縮福利措施等。

1999年,菲舍爾因主張參與科索沃戰爭而被黨內和平主義者投擲色袋,導致耳膜破裂。(圖/picture alliance)

結果,綠黨與社民黨一樣陷入內外交困的境地;第二屆紅綠政府沒幹滿任期便提前舉行大選。這次,綠黨雖然得票8.1%,但從第三大黨降到最後一位(第五);社民黨的成績不佳,紅綠兩黨在議會中的多數不復存在。下台!

接下來便是16年漫長的“默克爾時代”。這期間,社民黨起碼還有三次機會充當聯盟黨的“初級合夥人”,可綠黨連僅有的一次參與執政的黑黃綠 “牙買加模式”(聯盟黨/自民黨/綠黨的代表色)談判也因自民黨的退出而夭折,只能重新變回“媳婦”,繼續“熬着”,直到今年才出現比較現實的翻身希望和轉機。

結語

在談到德國問題時,我們經常會遇到“新德國”(Neues Deutschland)這個概念。從政體角度看,它或許始於1949年東西兩德在戰後的先後誕生;從國體角度看,它可以被認為始於兩德重新統一之時;但從文化思想、政治風氣和社會狀態角度看,它無疑始於“六八運動”。

德國綠黨承載了“六八運動”的激情和精神,所以,説它是從內部真正改變德國社會的主要推手毫不為過。但另一半的真相是:綠黨堅持以理念去改變環境,最後無奈也被環境所改變。

1991年退黨的前黨主席迪特伏特(Jutta Ditfurth)曾公開表示,自己當年投身的那個綠黨早已蜕變成一個徹頭徹尾的“保守黨”。的確,綠黨誕生於抗議運動,開始時立志當“反政黨之黨”,最後排除萬難決意參與執政,如今更展示出擔綱組閣的雄心。角色既然變了,內涵和外殼焉有不變之理?

以當年紅綠政府的“大小合夥人”為例:代表勞工利益的百年老黨社民黨已快淪為二流政黨,窮家出身的前總理施羅德也早已抽起雪茄,躋身資本家行列,當起了世界最大天然氣開採企業(俄羅斯Gazprom)旗下北溪管道公司(Nord Stream AG)董事會主席。

那麼中學就輟學、“六八”運動中的“造反派”頭子、後來當上德國外長兼副總理的菲舍爾如今又在做什麼呢?他雖然沒有施羅德做得那麼大,但也成立了自己的諮詢公司,順帶還寫了幾本書。

政治人物的變化尚且如此大,作為政治團體的政黨自然也不可能獨善其身。

綠黨的對華態度也經歷了種種變化:在綠黨第一代積極分子和普通成員中,受中國文革和毛澤東影響的不在少數,如前面提到的彼蒂科菲爾、德國聯邦議會外交委員會中身居要津的特里汀(Jürgen Trittin)等。“六八運動”時,他們都是“毛派”和“馬派”的骨幹,前者據説還學過中文,如今,他們卻都成為質疑和批判中國的主要代表。這是一個值得思考的問題。

縱觀中外歷史,保守政黨的內部紛爭多與“利益”和“權力”有關,而左翼內部更多是“理念”和“主義”之爭;而爭論一旦涉及“信仰”與“真理”,往往就會比較“較真”,所以,當左翼遇到左翼,“手下留情”的情況一般比較少。

據説,毛澤東當年與美國總統尼克松和德國基社盟主席施特勞斯會談時都表示更願意和西方的右翼政黨打交道,因為左翼組織太意識形態化。

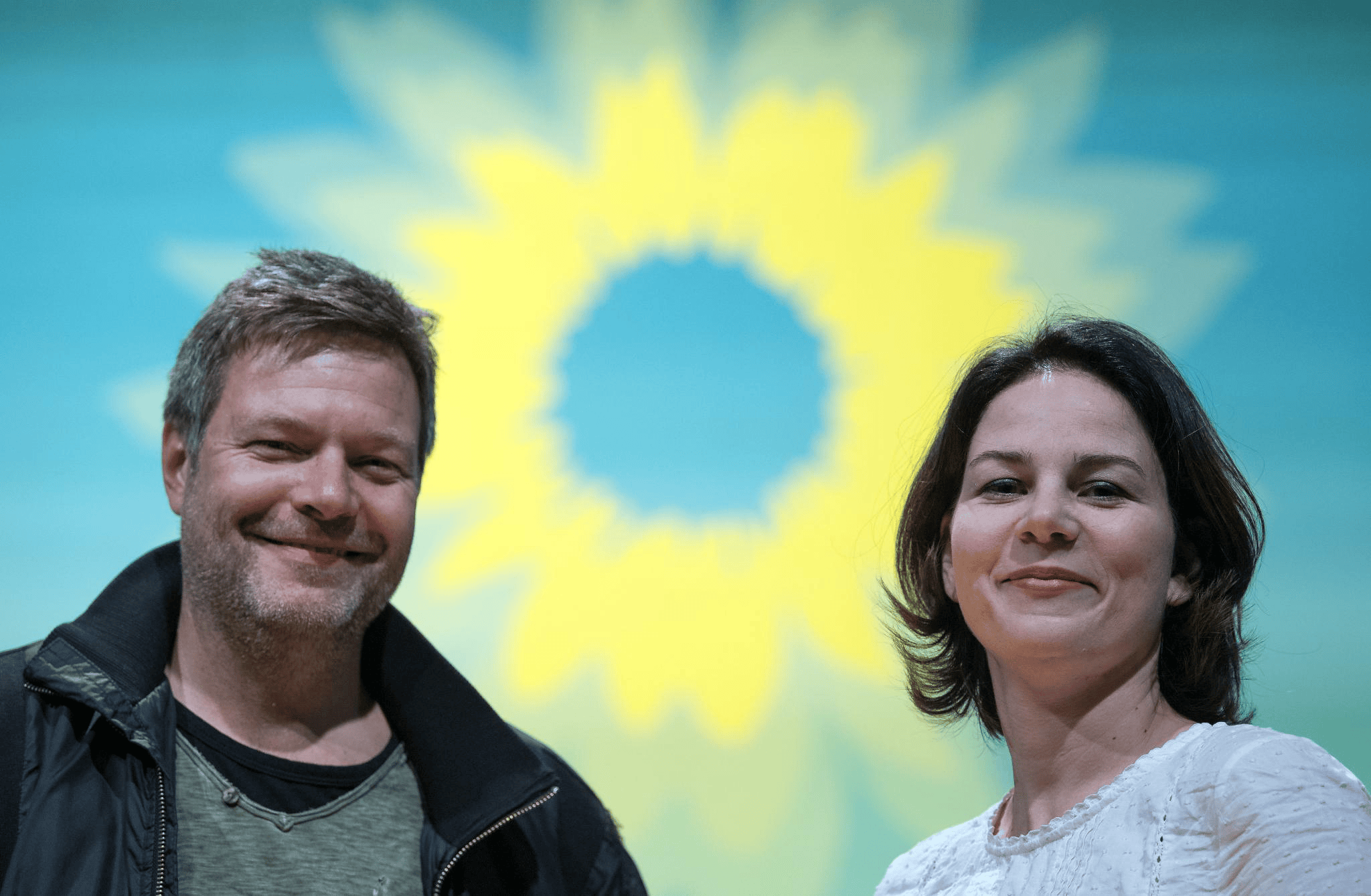

如今,第一代綠黨人大多已退居二線或淡出政壇,現任領導屬於黨內“新生代”:剛推舉為“總理候選人”的貝爾波克是位國際法法學專業人士,但毫無政府工作經驗;另一位黨主席哈貝克(Robert Habeck)是哲學博士,雖然擔任過州一級政府的部長,但這與具體領導一個國家不能同日而語。由此可見,兩人均屬 “政工系”。理論上的頭頭是道,多少也會導致他們在施政時更注重理念和主義。

綠黨現任黨主席哈貝克(左)和貝爾波克(右)(圖/德新社)

還有一個現象也比較突出:綠黨內長期存在“反美主義”(Antiamerikanismus)傳統。從開始時的反對越南戰爭,到後來紅綠政府抵制美國發動的伊拉克戰爭,無不體現了這點。但是,綠黨經過四十多年的蜕變,特別是遠離“六八運動”的新生代佔據上風后,黨內的反美意識已不再是主流,取而代之的是某種程度的“反中主義”和“反俄主義”。

譬如,他們主張德國和歐盟應聯合美國共同對抗中俄,特別是民主黨總統拜登上台後。在對華政策方面,綠黨的意識形態化傾向重新抬頭,現任領導曾表示“沒有人權就不做生意”(keine Menschenrechte,keine Geschäfte),認為貿易必須與環保和人權掛鈎,百般阻撓《中歐投資協定》的通過;對俄態度方面,綠黨前主席奧茲德米爾(Cem Özdemir)不久前在訪談節目中明確表示,如果我們上台,“北溪-2”(Nordstream II)工程肯定下馬。

當然,仔細觀察後我們可以發現,綠黨對中俄的態度還是略有區別的:對俄國以強硬為主,對中國則是“對話和強硬”並舉。之所以有這個區別,是因為德國對兩國的依賴程度不同。

還有一點不容忽視:與其它政黨“把二流政治家派往歐盟,一流政治家留在國內”的做法不同,綠黨長期重視歐盟的一體化,它對歐盟的重視不亞於對國內的投入。在歷屆綠黨黨主席中,有好幾位都有在歐盟從政的經歷,如彼蒂科菲爾、奧茲德米爾和現任主席貝爾波克。因此,中方除了加深與歐盟成員國的交往之外,也應花更多的精力與歐盟各機構(特別是歐盟議會)打交道。

今年的德國大選,如果不出現大的變故,選後的各種組閣模式多少都會沾上“綠色”,只是濃淡程度不同而已,甚至不能排除綠色成為主色的可能。所以,綠黨必將繼續變化,因為一個政黨在野和執政時的表現會有很大的不同,綠黨同樣不可能完全無視這個角色輪換帶來的不同視野。以德國州政府為例:無論是在綠黨主政的巴符州(Baden-Württemberg),還是綠黨參與執政的黑森州(Hessen),中國都是這些州在亞洲最大的貿易伙伴。

德國前總理施羅德最近在德國《每日鏡報》(Tagesspiegel)上發表評論文章,題為《道德化的對華政策註定失敗》。從其過去四十年的蜕變過程看,如今已步入“不惑之年”的綠黨應該最能體會到何謂“理想很豐滿,現實很骨感”。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。