梅華龍:在耶路撒冷,他們假裝互相看不見

【文/觀察者網專欄作者 梅華龍】

當我想記述自己在巴以地區的見聞和感受時,突然發覺一切已非常遙遠。短短兩年多,曾經鮮明的記憶已經蒼白,曾經連續的故事情節也只剩下了片段,甚至需要翻看電腦中的相冊來喚醒記憶。

而由於全球新冠疫情尚未過去,國際人員流動減緩,國與國之間的界線似乎比前幾年明顯了許多。之前熟悉的街道、建築和當地人,變得再度陌生和疏遠起來。

從2010年開始,我曾先後三次在巴以地區居住。每次的時間都不長,分別是2010年至2011年的4個月,2012年的2個月和2017年到2018年的9個月,總共剛剛超過一年。和那邊的留學生、工人乃至定居的少數中國人相比,我的經歷算不上豐富。

除此之外,我與“田野調查”的距離也比較大。我的專業原本是希伯來語,後到美國讀碩士、博士期間轉到古代敍利亞—巴勒斯坦、《希伯來聖經》、古代西亞北非等領域。

我既不是現代以色列領域的專家,又不是人類學專業的學生,這三次赴巴以地區生活過程中都並未有意識地設計問題、調查並採訪,也未曾有意識地去把握自己和他者的距離,以做出符合學科規範的觀察和研究。

因此,我在此只能提供一個“非專業”的過客視角,以供讀者批評。

法國山——東耶路撒冷的猶太定居點……

我第一次和第三次在巴以地區的學習都在希伯來大學,居住地的地理範圍屬東耶路撒冷。希伯來大學宿舍所在的法國山社區,是以色列在1967年戰爭後在新佔領土上建設的定居點,主要為給北美猶太人移民提供落腳點。

2017-2018年之間,我居住的老舊宿舍樓就是建給加拿大移民的。雖然是猶太定居點,但由於地處巴勒斯坦人聚居的東耶路撒冷,所以此處也有一些阿拉伯家庭。

其中有些家族來自巴勒斯坦其他地區,他們在第一次中東戰爭後,離開被以方佔領的家園,逃到當時由約旦管理的法國山地區,而二十年後這一地區也被以色列佔領。隨着猶太移民的遷入,巴勒斯坦家庭逐漸變成了少數。

希伯來大學學生村宿舍,位於法國山。圖片來源:作者家屬拍攝

應該説,至少在法國山地區,巴勒斯坦人和猶太人的關係並不算緊張。在法國山上有一所猶太中學,大門從不關閉。我當時經常帶小孩到裏面踢球,而去裏面玩耍的也有不少巴勒斯坦孩子。

至今記憶猶新的是有位身體殘疾的巴勒斯坦孩子,只能用手撐着身體在地上爬行並用手擊球,但他的玩伴仍會很開心地跟他一起玩耍。

法國山猶太中學操場。圖自作者

當然,偶爾也有猶太家長帶孩子來踢球,只不過從沒見到他們和巴勒斯坦小孩同場競技。其實,我當時所居住的大學宿舍(Aadlson)內部就與幾户巴勒斯坦家庭相連,而這也給巴勒斯坦孩子提供了到宿舍區嬉戲打鬧的機會。此外,法國山上有一家法拉費(Falafel)店。所謂“法拉費”是巴勒斯坦和黎巴嫩的一種小吃,即用磨碎的鷹嘴豆混合其他作料油炸而成的“素丸子”。

小吃法拉費。圖自作者

一般與蔬菜、薯條和炸茄子一起夾在餅裏食用。法國山上這家店水平極高,被譽為耶路撒冷最好吃的一家法拉費店。記得有次,一個開車遠道而來的猶太人用希伯來語對店主嘖嘖稱讚:“我的朋友們都説一定要來嚐嚐。大家都説你家的法拉費是耶路撒冷一絕!”而店主也靦腆地用希伯來語對猶太顧客表示感謝。

黎凡特小吃烤餅夾法拉費。圖自作者

不過,除開個體因素,這種融洽背後或許只是雙方對隔閡的暫時擱置。不知是宗教飲食法的區別還是其他原因,在耶路撒冷並不能經常見到猶太人和巴勒斯坦人光顧彼此的店鋪。

我在巴勒斯坦的村子裏買了9個月的菜,卻只有一次見到猶太顧客。在宿舍不遠處的猶太超市裏也只是偶爾才能見到巴勒斯坦人。當然,在一日三餐之外的銀行、郵局和政府機關方面,巴勒斯坦人則是無法避開以色列機構的。

這種經濟和消費行為上的隔閡其實比雙方的文化隔閡更有趣。説起文化隔閡,主要是指巴勒斯坦人和猶太人樂於關注自己語言的媒體,並因而對於很多話題(包括對華看法)都分別秉持自己的價值觀。

以色列人對中國的看法更接近受BBC、CNN影響的西方人,而巴勒斯坦人對中國的認識與我們的看法則更接近一些。當然,關注不同媒體和文化圈這一點在雙語地區並不罕見。而在經濟上,除了彼此大多光顧自己族羣的店面之外,尤為值得注意的是比鄰而居的猶太和巴勒斯坦社區也很可能有兩套不同的物價體系。

當2010年希伯來大學內的法拉費賣到13謝克爾(約人民幣25元)時,法國山上的巴勒斯坦人店卻只賣10謝克爾。直到2018年,耶路撒冷老城附近比較簡陋的巴勒斯坦攤位還有僅賣7謝克爾的餅夾法拉費。此外,似乎巴勒斯坦人在服務業方面的勞力——不管是餐館還是理髮店乃至租車行——總是沒有猶太人的勞力值錢,即便兩家店相距並不算遠。

回到法國山,巴勒斯坦最負盛名的那家法拉費店旁邊的一家店的招牌似乎在提醒着人們此處並不平靜的過往。那家店名叫Liftawi——表示店主的家族來自耶路撒冷郊外的Lifta村,而這個村子的居民在第一次中東戰爭的戰火中被迫背井離鄉,其中一些家庭遷居到法國山至今。

而法國山周邊的街道名稱也充滿了“征服者”的氣息,如萊希街(Lehi St.)和不遠處Ramat Eshkol社區的“六日戰爭街”(Sheshet Hayamim)。

萊希是英國委任統治時期活躍在巴勒斯坦的猶太準軍事組織,以暴力恐怖活動和暗殺行為著稱,曾刺殺聯合國巴勒斯坦事務調停官福克·伯納多特。而六日戰爭則是1967年讓以色列一舉奪下東耶路撒冷和約旦河西岸的一場勝仗。因此,稍加留心,就能發現這裏到處可見的民族主義和族羣衝突的痕跡。

美麗的泡泡——希伯來大學本科交換生活

儘管法國山社區內仍然存在不少阿拉伯元素,但只要願意,我完全可以做到宿舍和圖書館兩點一線,完全不和阿拉伯人打交道。在2010年10月讀大學四年級時,我第一次來到耶路撒冷交換就幾乎是這種狀態。

希伯來大學校園和宿舍生活區的設計很巧妙。我曾經住過的希伯來大學學生村宿舍就在Aadlson的隔壁。從大宿舍門出去則矗立着幾座猶太居民樓,再往前走還有一家猶太會堂和另一片猶太居民樓。而我每日上課,則需從後門出去,經過一戰時留下的英軍公墓再一路上坡,路過以色列人的Hadassah醫院和大學的若干辦公樓後,很快便可走到瞭望山上的大學校門了。

希伯來大學瞭望山校區與宿舍區之間的一戰英軍公墓。圖自作者

校區依山而建,整體呈長條狀。進校門後,左手邊是學校設計的一座狹長的植物園,剛好將山谷中那個擁擠的巴勒斯坦村落徹底擋上(在下文中我們還會談談這個村子)。在校園中一路向前,很快就會到達學校主樓。在校園Forum地下有一個公交樞紐,由此處乘公交可駛往耶路撒冷市的公共機構(如政府、博物館)及西耶路撒冷的猶太社區。

在這種或有心或無意的安排下,作為一個外國學生,完全可能這裏讀上好幾年書都將自己與東耶路撒冷的阿拉伯元素隔絕開來。至少對於我而言,在大四交換的那個學期對東耶路撒冷幾乎沒有概念。與許多人一樣,由於沒有每日接觸的機會,我那時對阿拉伯社區也有一種淡淡的牴觸和恐懼。

學校對我這種短期學生很是“照顧”。一方面,他們會組織一些瀏覽活動,帶大家去參觀以色列的各種錫安主義“教育基地”,如死海馬薩達遺址,另一方面,工作人員還熱心地告訴我們:東耶路撒冷要少去,阿拉伯村子不要去。

至於約旦河西岸,如果想去伯利恆這個傳説中耶穌的出生地,則可以結隊前往,至於西岸其他地方,不論是巴勒斯坦政府所在地拉馬拉,還是文化名城希伯倫,都儘量不要去。總之,學校要我們離阿拉伯村子遠一點。

從希伯來大學教學樓眺望伊薩維亞村。圖自作者

那時我學業繁忙,同時還在申請美國的研究生項目,所以基本上沒有去過他們不建議去的地方,而逛耶路撒冷則是課程安排的一部分。後來我慢慢不太“安分”,在2011年初快離開時去了伯利恆、希伯倫,但這是後話了。

在學校附近我卻是未敢越雷池半步,謹遵教誨,從未進入學校邊上的阿拉伯村子。大多數時候我都呆在宿舍和學校,下課後就去國際部或本部圖書館。整個校園洋溢着西方的氣息——是的,這也是很多以色列人最重要的身份認同來源。他們常常把“我們西方”這兩個詞掛在嘴邊。後來我在美國生活了六年,歐洲一年,加在一起聽到的“我們西方”也不如在以色列時聽到的多。

在我看來,以色列的西方氣息是認真的。我們且不去提現代錫安主義與歐洲和西方思想錯綜複雜的關係,以色列的“西方”認同單是通過一些表面情況就一目瞭然了。

比如,以色列早就不再參加亞洲盃和亞運會,連類似“好聲音”的節目也早已脱亞入歐。而在西方氣質十足的希伯來大學校園裏,如果你慢慢從圖書館踱出來,在開放式的Cafe喝上一杯咖啡,和朋友們聊聊天、談談歷史和哲學——這和在紐約、柏林又有什麼區別呢!

在這時候,誰又會想起巴勒斯坦人?至少十年前我很少想起。每天和一羣美國人、韓國人一起上古希臘語、阿卡德語、亞蘭語和耶路撒冷考古等課程,那時候,對於我來説,阿拉伯人似乎只是學校裏默默無聞的幾個清潔工,賣法拉費的小販,大街上看上去有點流裏流氣的年輕人,乃至老城裏偶爾伸着手找遊客要錢的小孩子。

我未曾思考過他們有怎樣的人生,沒有好奇過他們為什麼會做出某種舉動。當然,去北部或約旦河西岸時,就完全不可能忽視阿拉伯人的存在。但很大程度上,在東耶路撒冷,特別是阿拉伯人聚居的東耶路撒冷,他們只是希大留學生西方式學習和生活的背景板而已。

希伯來大學植物園及山谷中的阿拉伯村落。圖片來源:wikimedia.org

現在回想起來,那時的我好像生活在一個美麗且與世隔絕的泡泡裏,百米之外就彷彿是另一個世界。

這個比喻並非我的發明,2015年,當那個巴勒斯坦村落因與以方的衝突被軍警圍困時,參與村民抗議的一位希伯來大學知名左翼猶太人教授説過同樣的話:“當我們日復一日在希伯來大學的教室和咖啡廳裏談天説地時,這個村子裏剛剛有老人因為軍警圍困而無法被及時送到咫尺之遙的Hadassah醫院裏,最終死在了車上。”

生活在東耶路撒冷

不過,當我2017年再次來到耶路撒冷時,就註定不可避免地要與阿拉伯人多打交道了。首先,我這次到耶路撒冷來,不僅是以希伯來大學訪問博士生的身份,而且還在某考古研究所做訪問學者。

這家考古所位於東耶路撒冷的著名商業街薩拉丁大街上,是美國人建立並運營的。所內從裝潢到人事安排都散發着殖民主義氣息,裏面的財務人員、廚師等都是巴勒斯坦人。而我哪怕每週只去兩、三次,也少不了和他們交往。此外,薩拉丁大街附近就是耶路撒冷老城的穆斯林區,店鋪林立,是買菜購物的好去處。

更重要的是,這次我不再是孤身一人,而是一家四口。我們陰差陽錯地將兩個孩子送到了耶路撒冷東北部舒阿法特(Shu’afat)社區的巴勒斯坦幼兒園。這樣一來,我們的“東耶歸屬感”就更強了。

位於東耶路撒冷的商業核心區薩拉丁大街。圖自作者

其實,給孩子選擇幼兒園這件事頗讓我們費了一番心思。2017年7月,我們一家還在波士頓,而9月份就要搬到耶路撒冷了。之前我也並沒有想過要把孩子送到巴勒斯坦人的幼兒園,所以在網上找了家位於南耶路撒冷的猶太幼兒園。

這家幼兒園老闆是阿根廷猶太人移民,似乎對讓人提前交學費這件事有着某種的執念:她無論如何要讓我們在還沒到以色列的時候就提前兩個月交學費。但我那時沒有以色列的賬户,而從美國或中國賬户打錢過去的話,手續費是極高的。

當時,我已經交了兩個孩子一個月的學費作為定金,總額超過人民幣一萬元,但她還執意讓我續交一個月。無論我怎麼懇求她,她就是不答應我到以色列之後再繼續交學費的請求。之後她開始寫郵件威脅我,號稱要找議員朋友吊銷我的簽證(但那個“議員朋友”的郵箱早已作廢),讓我作為外國人小心點兒云云,出言不遜。

於是,我最終只得放棄這家幼兒園。因為,就算吵架吵贏了,我也不敢把孩子送到她那裏。我不認為她是壞人,但在誤會之下,她會如何對待我的孩子呢?至於那一萬塊錢,我只能自認倒黴。在那之前我已在以色列居住過兩次,雖然已經知道當地服務業水平一般,但這樣直接搶的情況,卻是第一次遇到。

就在我焦頭爛額的時候,一位學阿語的北大學弟給我介紹了一家巴勒斯坦人的幼兒園。我寫郵件過去,對方回覆很簡單,只是讓我把兩個孩子的護照首頁複印件發過去。我看着帶有錯別字的回覆,想起在巴以地區華人圈裏廣為流傳的“阿拉伯人辦事沒譜”的傳言,心裏也沒抱太大期望。

接下來幾周我們都沒聯繫。由於沒交定金、佔位費,我曾以為對方早已把這件事拋到腦後。9月初,我們從美國飛到巴以。在租車、買SIM卡後,我就開始聯繫巴勒斯坦幼兒園園長。對方不緊不慢地告訴我“下午過來就行”。當我走進這棟看起來和巴勒斯坦民房差不多的幼兒園裏時,還沒來得及自我介紹,就看到三十出頭的園長拿出早就打印好的護照首頁跟我説:“孩子的檔案我已經建好了。”

這讓我很驚訝。與其説因為這位阿拉伯人“很靠譜”而驚訝(這樣想也是帶有成見的臉譜化看法了),倒不如説我驚訝於他對我的信任。我剛剛在以色列幼兒園那邊虧了一萬塊學費,而這邊連定金都沒收,居然給小孩留了位置?

我兩個小孩就讀的巴勒斯坦幼兒園。圖自作者

剛坐下,園長就熱情地問我:“這是你第一次到巴勒斯坦來嗎?”

“巴勒斯坦?”我一時語塞。是啊,對於他而言,耶路撒冷當然就是巴勒斯坦,特別是東耶路撒冷。我小心翼翼地説:“第三次。”我推想他不會對我學過希伯來語很感興趣,於是就沒有提這件事。但很快他又打消了我的疑慮,他説自己在以色列開放大學學過法律,因為“想聽聽另一方的聲音”。

之後我還和他聊了兩句政治,感覺他是個有知識儲備且關心這些議題的耶路撒冷市民。他還告訴我自己住在西爾萬村(Silwan),這是老城外一個很大的巴勒斯坦村子。近些年以色列政府在那裏修建了“大衞城遺址”,成為了著名景點,村裏也有不少從歐美過去的猶太定居者。

大衞城所在的Silwan村是一個人口密集的巴勒斯坦村落。圖自作者

當然,從簡單交流中我很難看出他對以色列的看法。他去以色列上過學,但另一方面,他説自己不願從事法律工作,“用以色列的法律去壓迫同胞”。但他收的是謝克爾,給我的信用卡小票也寫滿了希伯來語。

不論他們是否願意,東耶路撒冷的巴勒斯坦人無論如何也很難在生活中擺脱以色列的痕跡。在後來的東耶生活中,雖然偶爾有巴勒斯坦人跟我説“不喜歡外國人跟他們講希伯來語”,但也有少數英語不好的巴勒斯坦人只能用希伯來語和我交流。

在薩拉丁大街上,儘管從建築的樣式和顏色到販賣的商品,看起來都和約旦河西岸乃至約旦的城鎮無異,但街道盡頭以色列警察局上高懸的大衞星旗、路邊的持槍軍警和猶太節日時的慶祝標語,還是讓人能輕易地感受到空氣中的一絲不適和緊張。接下來9個月的生活,除了寫博士論文、聽講座、去圖書館之外,我就是日復一日去巴勒斯坦幼兒園接孩子,隔幾日到老城附近的巴勒斯坦區買菜。

在幼兒園,幾個老師都是女性,其中有三位包頭巾、一位不包頭巾。久而久之,當我去接小孩時,他們就會跟屋裏面喊一句:“Abu Zhaoxi來了!”Zhaoxi是我兒子的名字,Abu是“父親”的意思。有些阿拉伯人的名號是Abu加長子的名字。有趣的是,他們似乎從沒以“中國人”、“中國孩子”來指代我和我的兒女,倒是很快給我起了一個阿拉伯代號,彷彿我和他們本地人也沒什麼兩樣一般。

在這9個月生活中,我感到東耶路撒冷當地人其實很像我小時候的鄰居們。我小時候生活在天津城鄉結合部國企宿舍。有段時間我跟着姥爺姥姥,他們不在家的時候就把我交給鄰居。鄰里間吵架拌嘴難以避免,也沒有現代社會意義上的“高素質”和“守規矩”,但彼此之間的關係很熱絡,也守着傳統社會內部大家都懂的“規矩”。

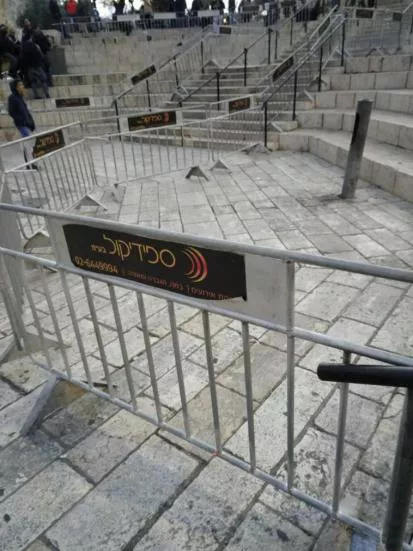

特朗普宣佈承認耶路撒冷為以色列首都後,以色列軍警在老城大馬士革門前設立欄杆以阻攔巴勒斯坦羣眾聚集抗議。圖自作者

在東耶路撒冷也有類似的感覺,雖然有時候比較髒亂差,車輛也會亂停,甚至大吵大鬧。但人與人之間似乎多了份理解。

有次去Wadi al-Joz村買菜,少帶了現金,再加上他們沒有信用卡和手機支付,一時間很是尷尬。因為差的不是三毛兩毛,而是整整60謝克爾(人民幣120元)。我非常為難地開口告訴攤主大爺實情時,生怕他要罵人。結果他只是看了我一眼:“下次再給我吧。”生意太忙,他沒空跟我説太多。可是他怎麼知道還有下次?我是個外國人,難道我不會三天後回國嗎?外國遊客不會自己買菜?恐怕這位老人家還不知道“民宿”這樣東西。

當兩三週後我又去那家店買菜時,他們已經對這件事毫無印象了。我對他們説:“我欠你們sixty謝克爾。”而這時,有趣的一幕發生了:巴勒斯坦人有個特點,英語的sixteen和sixty幾乎無法分辨,因為重音都在第一個音節上。然後他點點頭,以為我只欠他16謝克爾,然後據此把零錢找給了我。我説:“您錯了,是sixty,sitin(阿語),shishim(希語)!”他才恍然大悟:“啊!Shishim!好的。”然後,他對我笑了笑,把這次買的菜遞到我手上。

就是在這種點滴交往中,我慢慢把自己當成了東耶社區的一份子。在國外居住的八年中,東耶是我住得最短但最認真的一個地方。

我知道去哪裏可以買到便宜菜,我知道哪家的shawarma好吃,我幫想去中國進貨的巴勒斯坦店主大叔定過機票,去老城和巴勒斯坦小夥子一起排隊理過發,也在特朗普宣佈承認耶路撒冷是以色列首都並引起軒然大波後到大馬士革門附近觀察當地人的態度。

我還曾採訪過幼兒園園長,瞭解了普通東耶路撒冷市民眼中的巴以問題及其前景。我發現,其實像他這樣關心政治和時事的巴勒斯坦人,對局勢的理解是很深刻的。比如,當時他們就明白包括沙特在內的海灣國家並不十分在意巴勒斯坦的利益,相反他們會很快與以色列建立友好關係。

現在我已回國工作,每每想起那些日子,還是深深地覺得,如果我們真的想去了解其他國家的人民,在圖書館徜徉或在媒體上發聲都不如在當地人當中生活一段時間來得有意義。總之,雖然老城裏的小商小販可能會坑遊客,但在景點外卻是踏踏實實的街坊感。慢慢地,不管是理髮還是租車,所有事務我幾乎都在東耶辦理。

因為同樣的服務,這裏比西耶路撒冷要便宜、靈活,態度也要好一些。於是,我很快又想起了希伯來大學邊上那個神秘的巴勒斯坦村子——那個“千萬不要去”的村子。那裏會是什麼樣呢?

不是邊界的邊界——大學附近的伊薩維亞村

上文説到,2010年第一次到希伯來大學時我曾被學校工作人員教育“永遠不要到學校旁邊的村子裏去”。那次是我第二次出國,沒經驗,所以很小心也很聽話。

那個村子位於希伯來大學東部的山谷中,但進入校門後的長條狀植物園剛好把它擋得嚴嚴實實。不過從教室窗户向外眺望時,還是很難避開那一片擁擠、雜亂而單調的土黃色樓房。

那裏幾乎沒有像樣的綠化。而如果不仔細看,大多數人都會錯過更遠處的景象——蜿蜒曲折的水泥高牆,將牆兩邊一樣的黃色土丘和黃色樓房隔成了兩個世界。沒錯,那就是著名的巴以隔離牆。

伊薩維亞村遠處的巴以隔離牆。圖自作者

2010年時我並沒有關心這些細節。記得剛去時,我對着教室窗外,滿眼都是讓人感到絕望的土黃色。我心想:“那裏是不是快到‘邊界’了?再遠處,就是古代亞捫人或摩押人的地盤了吧?”(亞捫和摩押這兩個王國位於今天約旦)記得當時還照了張照片發到網上,註釋就是類似的話。

是的,雖然那時候地圖早就記在心裏了,可是在現實中我居然覺得耶路撒冷向遠處眺望就已經是約旦了!和許多到這裏來的外國留學生一樣,不知為何,在我們眼中“巴勒斯坦”和“約旦河西岸”似乎是不存在的。

2017年時我才明白,誤將這個村子的所在地當作“邊界”的外國人不止我一個。一位來自國內的老教授説自己曾問守在學校大門口和村子入口處的以色列士兵:“那裏就是邊界吧?”對方並沒有否認。他説:“看看以色列人多辛苦!一流學府就建在邊界上,還需要士兵駐守!”

從希伯來大學校門處眺望山谷中的阿拉伯村落,一種邊界感油然而生。圖自作者

當然了,我在2010年很快就明白了,那裏根本不是什麼邊界地區,而只是學校毗鄰的一個阿拉伯村子而已。但由於學校國際部工作人員的教導已經銘記在心,我一直沒想過進村看看,甚至也沒關心過村名是什麼。

2012年,我已經在美國讀研。暑期,隨學校到亞實基倫參加考古發掘。其間,學校又組織了耶路撒冷一日遊,導遊是哈佛近東系考古學的學長。我們一行在耶路撒冷城牆上散步時,他突然對大家説:“對了,希伯來大學附近有個阿拉伯村子——那裏你們千萬不要進去。裏面的人可能有槍,據説他們手裏還有毒品。”可以持槍,可能還有毒品?“那你們美國不也是這樣……”我心裏開着玩笑,但並沒有説出來。人家畢竟是好意,是為了我們大家的安全和健康着想。

到了2017年,我發現去希伯來大學國際部讀書的一些中國同學也得到過類似勸誡。有趣的是,那年十月,有個國內自媒體大V團訪問巴以,據隨隊媒體人士説,他們的以方導遊也説過類似的話。只不過這次把對象放大到整個東耶路撒冷:“你們不要去東耶路撒冷,那裏治安差,人很野蠻。”

而那時,因為我早已把孩子送到了東耶的幼兒園,經常去東耶村子買菜,所以再聽到這種話就感到愈發詫異了。這也激發了我要看看“野蠻”村子的興趣。當然,在去之前,我也特意詢問了曾在希伯來大學學習過阿語的中國留學生,畢竟他們對巴勒斯坦人的瞭解往往比我們多。幾位去過這個村子的同學都告訴我裏面一切如常,讓我不必擔心。

於是,有一天,把孩子送到幼兒園後,我們就開車順着加油站邊上的小路進入村子。這個村子名叫Isawiya,據説這個名字可能與“耶穌”(阿拉伯語ʿĪsā)有關。不過,現在村內居民基本上都是穆斯林。

村中聳立着一座宣禮塔。周邊的民房一般是幾層小樓,有些看起來很新,而也有些則明顯是後來加蓋的,因而看上去有些雜亂。村中基本上都是柏油路,但十分狹窄,有的地方錯車很困難。在村裏,我們自然並沒有看到什麼危險的人物。由於天氣炎熱,一路上並沒有看到幾個人,大概村民要麼外出工作,要麼在家休息。

與老城外、橄欖山以及幼兒園所在的社區不同,這個村子從地勢上看似乎更封閉。除了那條公路之外,想進村可能只能走大學門口的土路了。村內並不熱鬧,沒什麼商業設施。有一家肉鋪,名字也不出奇,就叫“Isawiya肉鋪”,鋪面招牌上的小羊面帶和藹的微笑。此外,村裏還有一家賣阿拉伯三明治的小餐館,但沒有賣法拉費的店。

路邊的孩子告訴我,想吃法拉費得去法國山——也就是我熟悉的那兩家。這種蕭瑟和封閉的確給人一種身處邊界之外另一個社會的錯覺。

村中塗鴉:巴勒斯坦國旗及口號。圖自作者

真正引人注目的,除了村民在擁擠環境中還開闢出一小塊養馬場一事令人稱奇之外,就是街道上懸掛着和牆上塗畫着的標語和塗鴉了。這些在其他東耶巴勒斯坦村落中並不常見,標語和塗鴉的具體內容主要包括巴勒斯坦國旗、巴勒斯坦民族解放運動先驅畫像等。需要指出的是,在這裏面我們並未見到什麼伊斯蘭宗教元素。

村中懸掛的巴勒斯坦人民陣線的前領導人頭像。圖自作者

比如,有一張畫像的主角是解放巴勒斯坦人民陣線的前領導人瓦蒂耶·哈達德(Wadie Hadad)。他出生於巴勒斯坦的一個東正教家庭,在第一次中東戰爭中成為難民並流亡至黎巴嫩。

他是個有泛阿拉伯主義和社會主義背景的政治活動家,並強調巴勒斯坦需要武裝抵抗以色列的佔領。1978年,哈達德在民主德國因白血病去世,但也有人聲稱他是被摩薩德所毒殺。

除此之外,村內還能看到其他帶有社會主義和武力抵抗元素的內容,比如巴勒斯坦人十分喜愛的切·格瓦拉。

村中懸掛的格瓦拉頭像。圖自作者

在一户家庭的院子裏,我還瞥見了高懸的巴勒斯坦國旗。如果只看這些標語和塗鴉,這裏似乎和我後來去的位於約旦河西岸的難民營有點類似,只不過此處塗鴉的形式和內容沒有難民營裏那麼豐富而已。

而這種與一牆之隔的希伯來大學全然不同的文化和政治氛圍,自然也讓這裏更像是邊界之外的另一個世界了。我們後來又去了幾次Isawiya,有時去買肉,有時去散步,我發現他們對中國人還是和其他東耶居民一樣比較友好。

不過,對於以色列來講,這個村子似乎比較桀驁不馴。或許由於地理位置的原因,他們和以色列軍警經常發生衝突,有時還會和上文提到的一樣被軍警圍困,甚至造成村民傷亡。當然,這種衝突由來已久。當以色列在1967年戰爭後建設法國山定居點的時候,似乎從這個村子罰沒了大概540畝土地,難怪村子的兩個入口每天晚上都有閃着警燈的警車駐守。

從村中向外走,村口閃爍的是以色列警車的警燈。圖自作者

有天晚上,我帶着當時不到三歲的兒子去村口遛彎,而那時他已經習慣了那裏閃爍的警燈。此時,一位巴勒斯坦婦女也正帶着兒子從村外回來,六七歲的小男孩很是淘氣,偏要走馬路另一側,於是正好遇到了正往村外走的我們。

他好奇地打量着我兒子,問他幾歲了,他媽媽在哪兒。這幾句其實是他的話裏為數不多我能聽懂的。這時候,正在馬路對面的媽媽以為他在“騷擾”我們,於是很大聲地罵了他一句。他隨即朝我們做了個鬼臉,向村內跑去。這就是“危險”的阿拉伯村落?顯然,對於我們這些外國人而言談不上危險。倒不如説,這裏是比大學校園更真實的東耶路撒冷。

希伯來大學某些工作人員千方百計要“保護”的,與其説是外國學生的人身安全,倒不如説是大家的思想認識和自身形象吧。他們希望我們呆在那個文明、和諧且充滿學術氛圍的泡泡裏,不要去刺破它。因為泡泡外面的世界真實而粗糙,有着不一樣的面孔,不一樣的顏色,不一樣的言語,不一樣的立場和對未來不一樣的期許。

寫在最後

那個學年在耶路撒冷,我不僅推進着博士論文的寫作工作,而且還真正地浸入了當地的生活。由於帶着兩個孩子,與大四時作為本科生到此生活有很大差異,少了些遊客心態,整體上更加接地氣了。

9個月裏,還有很多其他人和瞬間也深深留在腦海中,比如,帶着我們參觀所謂“大衞城”遺址及周邊猶太定居點的左翼猶太考古學家;在特朗普宣佈耶路撒冷是以色列首都後,在大馬士革門口攔下我激動地告訴我“這裏是巴勒斯坦”的大叔;老城裏握着我的手説“美國不好,中國才是我們的朋友”的老爺爺。

在東耶路撒冷之外,我也在這短暫的幾個月裏帶着孩子走訪了西岸的城鎮、村莊乃至難民營;還記得我們在拉馬拉,當地警察得知我們是中國人後,推開車門下來就一把抱起了我的兒子,顯得相當激動。

上述經歷不可謂不豐富,回憶不可謂不珍貴。不過,我也深知,作為“田野”觀察,我的經歷是不合格的。除了開頭所説的專業性不夠之外,在東耶的這9個月我的看法是不完全客觀中立的。

作為從小受社會主義教育的中國人,作為看慣了自己祖國在西方受誤解的留學生,我們在情感上的確更容易與處於弱勢的東耶巴勒斯坦羣眾產生共鳴。因此,我不是一個合格的觀察者。

不同的人,看到同一種景象,完全可以得出截然相反的結論。希望我的經歷一方面可以啓發大家去了解一個羣體以及一個地區的歷史淵源,另一方面又不會束縛讀者們自己的思路和判斷。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。