殷之光:“弗洛伊德事件”一週年,平等仍止步於膚色

【文/觀察者網專欄作者 殷之光】

如果還有人記得的話,今天是弗洛伊德事件一週年。

如果再有人記得的話,5月似乎總與美國種族主義歷史有着某種特殊的聯繫。

2020年5月4日,澳大利亞《週六電訊》報頭版煞有介事地刊登了一篇長篇報道,內容聲稱他們獲得了一份15頁的“五眼聯盟”秘密檔案,揭露了新冠病毒的真正起源。然而,這份所謂的秘密檔案全部由各種媒體的二手、三手信息拼湊而成。

《週六電訊》刊登這篇種族主義宣傳通稿的那一天,在美國種族主義歷史上頗具特殊意義。1992年5月4日,洛杉磯爆發的那場美國20世紀歷史上最大一次種族騷亂,在國民警衞隊的鎮壓下終於慢慢平息。這場動亂的起因是因為一為名叫羅德尼·金的黑人青年,在因超速被警察截停之後,遭到4名警察的毆打。警察用高壓電棍和金屬警棍猛擊金的頭部、身體共56次。金倒地之後,還遭到了警察的猛踢。

洛杉磯羅德尼·金案

和弗洛伊德案類似,整個過程被附近居民拍攝成了81秒的錄像。之後這段錄像在美國以及全世界媒體中廣泛播出。這一事件引發了強烈民憤,四名警察也被控“使用武力過當”。然而,在4月29日的審判中,四名警察被無罪釋放。這引起了非裔與拉丁裔的強烈不滿,隨後暴動開始。暴動共導致63人死亡,數千人受傷,多達10億美元的財產損失。

再將時間撥到2020年5月26日,當時的美國總統特朗普在推特上又習慣性地喊了一句“中國病毒”。就在前一天,美國駐澳大利亞堪培拉使館召開了一次閉門會議。會議內容主要是向澳政府傳達美國國務院針對當月4日《週六電訊》報道的意見。會議的目的很簡單,就是為了強勢推動“新冠病毒來自中國實驗室”這個謊言。據一名澳大利亞政府高級官員稱,美國國務院在澳政府與媒體中大量散發這份所謂的15頁秘密檔案。這個帶有濃厚種族主義色彩的謊言,在美國外宣機器的全力推動下,很快便充斥了全球媒體。

與此同時,2020年5月25日,美國因感染新冠而死亡的總人數,僅登記在冊的就已經達到10萬。然而,許多州卻已經迫不及待地開始解封,鼓勵人們出行消費。

就在這一天,還有一位名叫喬治·弗洛伊德的美國黑人因為“無法呼吸”而死。與那些被新冠殺死的人不同,46歲的弗洛伊德沒有成為一個無名無姓的統計數據,他的家人最後也收到了一筆政府支付的賠償金。然而,很快他的名字也將同所有患新冠而死的普通美國人一樣,被龐大的美國意識形態與國家機器吞噬,被媒體遺忘。

路人拍下弗洛伊德被跪殺視頻,引爆全美的反種族主義抗議由此發端

霸權的國家機器用了不到一年,將弗洛伊德的死從公眾視野中抹去。就在弗洛伊德死後一年,因為新冠而死的美國人已經接近60萬。

然而,隨着殺死弗洛伊德的警察被定罪,一種麻醉劑一般的勝利情緒又開始在西方媒體中蔓延。彷彿針對幾個警察的判決與一筆付給弗洛伊德家人的美金,就可以消解殺死弗洛伊德的惡;彷彿隨着拜登的當選,那個曾經將種族主義者特朗普推上權力巔峯的國家機器就得到了救贖。過去一年中,因為弗洛伊德之死而引發的“黑命貴”、“去殖民”抗議,在轟轟烈烈了幾周之後,也在霸權帝國的文化城堡中銷聲匿跡。

然而,種族主義從不會因為幾句口號、幾個判決、幾份個人賠償就消失。相反,種族主義作為資本主義壟斷經濟全球霸權的結構性力量,始終都在發揮着關鍵作用。種族給出了自由的限度,最大限度地鎖定了殖民主與被殖民者、帝國中心與邊緣、資產者與勞動的基本區隔。

讓我們再穿越到18世紀末美國建國前夕。1776年5月,北卡羅來納通過了一項決定,宣佈脱離英國獨立,並建立自己的軍隊。在之後的一個月裏,托馬斯·傑斐遜等人起草了一份被稱為《獨立宣言》的文件,其基本理念之後也成為美國憲法的基礎。《宣言》第二部分中,關於“人人生而平等”的論述後來廣為人知。

然而,正像奧威爾在《動物農莊》中諷刺的那樣,《獨立宣言》中聲張的平等止步於一條膚色線。那些“造物主”賦予人的“生存權、自由權和追求幸福的權利”,明顯遺忘了黑人奴隸與印第安人。那些“殘酷無情的印第安野蠻人”,那些不服管教的“奴隸”,甚至還被視為是受英國國王利用的工具,無時無刻都在威脅着白人殖民者實踐他們追求自由與幸福的權利。

霍華德·澤恩在他的名著《美國人民的歷史》中,這樣描述《獨立宣言》的真正內涵:它是一羣從英國殖民體系中崛起的、由“重要人士組成的上升階層”發起的社會動員。其目的是需要“徵召大量的美國人來反抗英國人”,但他們又“不希望徹底打破150年間建立發展起來的財富和權利關係格局”。

由歐洲擴張而形成的帝國主義霸權秩序,最初以膚色來劃分不同人羣在這條壓迫鏈條中的位置。西方早期的殖民者們,將膚色與經濟決定論結合起來,將擴張美化為推動經濟發展,改造“野蠻”的有色人種成為“文明人”的唯一途徑。在1584年10月6日呈交給伊麗莎白一世的信中,理查德·哈克盧伊特(Richard Hakluyt)表示,向“西印度”擴張,增強非洲奴隸貿易不僅能夠“傳播新教福音”,也能夠通過“增強亞非歐與英國的貿易往來”,為英格蘭人提供工作。

作為沃爾特·萊利爵士(Sir Walter Raleigh)殖民美洲計劃的堅定支持者,哈克盧伊特着眼於為英帝國尋找一個意識形態的基礎,這個基礎便是新教信仰。在他筆下,新教信仰不但能夠彌合英格蘭、威爾士和蘇格蘭三國之間裂痕,增強與愛爾蘭殖民地的聯繫,更能成為帝國的理由,在海外對抗西班牙主導的天主教地區對新教徒的壓迫。

哈克盧伊特這個表述,簡明扼要地勾勒出英格蘭、聯合王國,與英帝國三者間的秩序關係,也首次將海外殖民擴張與“英格蘭人”的福祉聯繫了起來,明確將海外擴張視為在歐洲國家競爭中增強自身實力的手段。

哈克盧伊特不是唯一一個用傳播福音、促進商業發展來為帝國霸權擴張進行辯護的人。在他之後,幾乎所有形形色色的帝國辯護者們都沿用了與哈克盧伊特差不多的邏輯。19世紀中期,在美國、澳大利亞、新西蘭、南非、加拿大等所有與英帝國有歷史聯繫的白人定居殖民地,都出現了所謂建設“白人的國家”,謀求一定程度“自治”的呼聲。

然而,所有白人殖民地在它們擴張的進程中,也都同樣面臨勞動力短缺的實際困難。從16世紀至19世紀中期,作為商品被買賣的奴隸工是解決勞動力短缺,且不影響建設“白人的國家”的唯一解決方案。這些奴隸不但不具有公民權,甚至在“白人的國家”中也不被視為真正的“人”。他們像牲畜一樣,被富裕的白人奴隸主“擁有”;他們的勞動力被無休止地剝削;他們被當做資本主義生產中的消耗品,可以被抵押,可以被替換。

這種由種族主義建立起的資本原始積累極為“有效”。以美國為例,1790年,南部每年可產1000噸棉花。到1860年,這個數字己達100萬噸。在同一時期,奴隸也由50萬人增加到400萬人。在一份記錄某個美國南部種植園奴工死亡率的小冊子上,冰冷的數字展現了以種族歧視為基礎的資本主義的殘酷無情。從1850年至1855年間,該種植園死亡的32人中,只有4人活到60歲,4人活到50歲,有7人在40多歲時就死了,有7人在20或30歲時就死了,還有9人死時不滿5歲。

就在《獨立宣言》簽訂後的100多年,1882年5月6日,美國的《排華法案》正式生效。這個臭名昭著的種族主義法案通過監禁、驅逐等方式,限制華人礦工入境美國,並剝奪了大量19世紀中期自願或被販賣至美國的華工的美國國籍。實際上,在帝國主義的全球體系中,契約勞工基本是資本主義原始積累階段奴隸工的延續。隨着19世紀後半葉廢奴進程的推進,契約勞工開始大規模出現,替代奴隸工,成為資本主義新的系統剝削對象。

臭名昭著的《排華法案》(資料圖)

這些勞工基本全為有色人種,他們大多數被送往諸如美國、加拿大、澳大利亞、南非等白人定居殖民地,補充鐵路建設與礦山開採等勞動力密集產業對“非技術勞力”的巨大需求。此外,包括南美、海峽殖民地、東南亞等依靠種植園經濟發展的經濟殖民地,也接納了大量的契約勞工,以補充因廢奴之後產生的勞動力缺口。

這些勞工主要來自印度、中國。在這其中,來自中國這類半殖民地的勞工更受歡迎。因為隨着19世紀國籍制度的完善,歐美殖民帝國全球網絡內部的流動加強,以及歐美國家民主政治的擴大,從帝國之外半殖民地來的勞工,可以在合同期結束後被合法地遣返回原籍,這也就免除了有色人種勞工在合同期滿後,繼續留在當地,成為移民,從事手工業、服務業等其他工作,與“白人國家”的居民產生經濟競爭關係。

美國的《排華法案》為之後“白人國家”輸入僱傭勞工的政策提供了藍本。20世紀初,布爾戰爭之後,南非開始着手大規模輸入華工,補充金礦勞動力時,便在合同中嚴格規定華工合同期間的僱主,工作性質,甚至活動範圍。而僱主則能夠在不提高工資的情況下,隨意增加契約勞工的工作量。在合同期滿之後,所有契約勞工一律遣返原籍。同時,殖民地的立法者還有意識地同僱主合作,確保有色人種勞工工資不得高於英國本土白人“無技術勞工”的最低工資,以求在最大程度上安撫本土白人工人,減少因白人勞方不滿而對資方在帝國本土與殖民地形成的政治威脅。實現這一目標的前提,便是種族主義基礎上的等級制世界觀。

在“排華”出現的時代,英美人道主義者開始關心針對黑人奴隸的種族暴力問題。對奴隸制度“不道德”的批判也在同時大量興起。而針對華人勞工的歧視與剝削,卻因為華工是“自由”進入美國,“自由”簽訂合約的原因,而成為被道德容許的惡行。

1901年6月19日,英國《曼徹斯特衞報》上刊登了艾米麗·霍布豪斯(EmilyHobhouse)從南非戰場上發回的一系列報道,將英國為關押布爾人“發明”的集中營帶到了英國與整個西方讀者的視野中。這種白人之間的暴力極大地觸動了歐洲民眾的神經。作為殖民者後裔的布爾人,許多在民族上都與德國、荷蘭、法國存在互相認同,更大大加強了歐洲大陸列強從民族主義角度出發對英國的反感。在國內外輿論壓力下,為布爾人設立的集中營很快被關閉,公眾對此的注意力不久也隨之消散。

在集中營中的布爾人婦女兒童(維基百科)

沒有人注意到,就在集中營被關閉後不久,1904年南非德班城外的雅各布集中營又悄悄恢復運行。此時,它已經成為華工抵達南非後,前往礦山勞工營之前的臨時安置點。他們一般會在這裏被關押三天,接受進一步登記與健康檢查。一切手續完備後,便會被裝在悶罐列車中,運往各個礦山,繼續在嚴格看管的勞工營中生活。這些安排最大程度地確保了華工與南非社會的隔絕。整個過程就像是30多年後,納粹德國“處理”猶太人一般,嚴謹、冷酷、非人。

作為被道德容許的種族主義,對“黃種人”的歧視在國家安全的藉口下,甚至成為大眾政治文化的常見內容。就在英國公眾“發現”南非集中營暴行之前不久,1900年八國聯軍侵華期間,沙俄趁機擴張至清朝下轄的東地區海蘭泡和江東六十四屯,製造了臭名昭著的海蘭泡慘案與江東六十四屯慘案,屠殺了大量中國平民,吞併了海蘭泡,並奪得了江東六十四屯的實際主權。

然而,帝國主義在歐洲之外半殖民地的暴行,似乎並未真正進入歐洲人道主義者與政治左翼的視野。相反,帝國主義者對沙俄在中國的行動則格外關心。英國議會針對沙俄在中國的擴張進行了數場討論。一個認識是,俄國向中國擴張會威脅到“歐洲協調”體系確立的和平,甚至有可能進一步佔領全中國,進而威脅到英國在中國的特殊利益。

實際上,19世紀末至20世紀初,甲午戰爭、義和團運動與日俄戰爭,讓歐洲帝國主義者彷彿看到了“黃種人”對“白種人”世界霸權穩定的軍事威脅。在1894年甲午戰爭之後,歐美的報刊開始重視日本在亞洲的崛起。當時西方政治精英普遍擔憂,由於日本和中國人同屬黃種人,因此,如果日本對中國建立起保護關係的話,那就可能產生一種黃種人的共同利益,且這種利益將與歐洲列強的利益背道而馳。“黃禍論”也在這一時期開始興起。據德皇威廉二世自稱,“黃禍”一詞是他的發明,是他1895年創作的一幅漫畫的題目。

很快,“黃禍”便在歐洲的貴族與政治家中間廣泛流傳。基督教福音派的教士們更將“黃禍”的出現,視為一種宗教啓示錄般的事件。中國、印度、日本與韓國象徵着《聖經》中的“東方的王”。黃色東方的“覺醒”將對西方的海洋與陸上霸權產生不可估量的衝擊,因此西方必須時刻準備應對挑戰。在20世紀的歷史巨大變局中,黃種對白種,東方對西方,異教對基督教,野蠻對文明,這種福音派的二元論世界觀很快席捲了大眾媒體,並不斷被賦予新的形式。隨着十月革命的勝利,共產主義作為“紅禍”也加入其中,反覆左右着西方公共輿論與外交話語。

在歐洲的政治與文化想象中,對於外敵入侵、人口增長、經濟衰退等一系列影響自身“生存空間”的憂慮,對新興力量“崛起”的恐慌始終是關鍵主題。因而,從經濟學和生物學角度出發構建起的命定論思想,也牢固地支撐起帝國主義軍事擴張與經濟政治霸權思想。這種命定論既促生了確證本階級、本民族霸權地位必然性的各種帝國辯護,促生了阻止本國殖民屬地、甚至形式上獨立的亞非拉海外國家等半殖民地實現工業化的思想;也促生了悲觀的、反自由貿易、主張保護主義的論述。從歐洲內部各個“領土國家”之間的相互猜忌,到“民族國家”興起之後的敵意,再到對歐洲之外新興美國的懷疑,歐洲中心主義的世界秩序觀本質上是一種建立在恐慌感上的帝國辯護,其所構建的敵人始終在隨着政治現實的需求與經濟格局的動盪而變化。

在這種持續不斷的對抗壓力下,歐洲君主國在16世紀末開啓了他們向更大規模的現代複合制國家的轉變進程。同時,這也往往伴隨着歐洲國家從鬆散的領土國家向民族國家的轉變,以及組建帝國的野心。在這個過程中,領土的私有化是處理不同民族、團體之間矛盾的主要方式。在這種理想型的“民族國家”中,領土歸屬於一個具有“共同出身”的共同體。從歐洲的經驗來看,混居被非歷史性地視為一種舊帝國的遺產。而在不同民族混居的情況下,和平解決衝突的唯一方式則需要遵從一個獨立國家的領土邏輯。即只有他們形成“各自獨立的‘民族國家’時,衝突才能得到化解,民族羣體之間的平等關係才能得以重建”。可悲的是,這一邏輯也可以順勢推導出種族清洗的解決思路。

相比精英文化中興起的“黃禍”論而言,來自社會中下層羣眾的恐慌感更為真切。1905年2月的英國,在一次自由黨競選活動中,六個打扮成中國人樣子的白人演員,在各大選區乘車遊行,車上的海報上故意用蹩腳的英文,模仿中國人説英語的口音寫着:“你們英國人在南非打仗,灰常好!中國人去那裏工作——真的灰常好!”在大車後面,還有兩名英國工人打扮的白人跟隨,手裏拿着廣告牌,上書:“戰爭之後,不要英國人,歡迎中國人”。這個帶有明顯種族主義的宣傳策略,在普通工人中顯然取得了極佳的效果。

除了依靠種族主義調動中下層民眾情緒進行宣傳之外,自由黨在精英媒體上則採取了一幅截然不同的道德主義立場。他們彷彿站在了同情華工的立場上,批判保守黨推動的僱傭華工政策是一種“新奴隸”制。然而,當自由黨獲得了1906年大選的勝利,贏取了大量工人與城市中小業主的選票,取代保守黨成為執政黨之後,他們卻基本延續了保守黨的華工政策。在後來有媒體問及將華工比作“新奴隸”的問題時,當時的自由黨首相亨利·甘貝爾-班納曼爵士卻支支吾吾,再三被追問後才表示,之前的説法可能“有點過激”。

在今天的西方媒體中,中國人的形象依舊非常負面

無論是奴隸貿易還是契約勞工,自由主義者總能在“自由”神話背後,隱藏剝削有色人種勞動力的辯護詞。在19世紀正式廢除奴隸貿易之後,帝國主義的種族不平等觀也開始進一步衍生了合理化階級不平等的內容。同時,種族觀也從一種精英階層的帝國理由,逐漸與帝國中心的白人工人階級發生了聯繫。

19世紀中期英國本土人們的名義收入增加,自由貿易政策也促進了商品在英帝國網絡中的流動。1851年5月至10月於倫敦海德公園水晶宮舉辦的萬國工業博覽會,便是帝國向其臣民展現自身強大與繁榮景象的一次盛大表演。然而,這種“維多利亞中期繁榮”景象背後,是貧富差距的迅速擴大,以及實際收入的停滯甚至減少。在這種條件下,以種族為基礎的差序世界觀開始變得越發複雜。資本主義環境下的階級秩序很快也加入進來,共同構成了帝國主義精英們觀察世界的透鏡。種族觀開始逐漸被階級化,大多數工人階級與無產階級,慢慢也成為了白人種族內部的野蠻人。

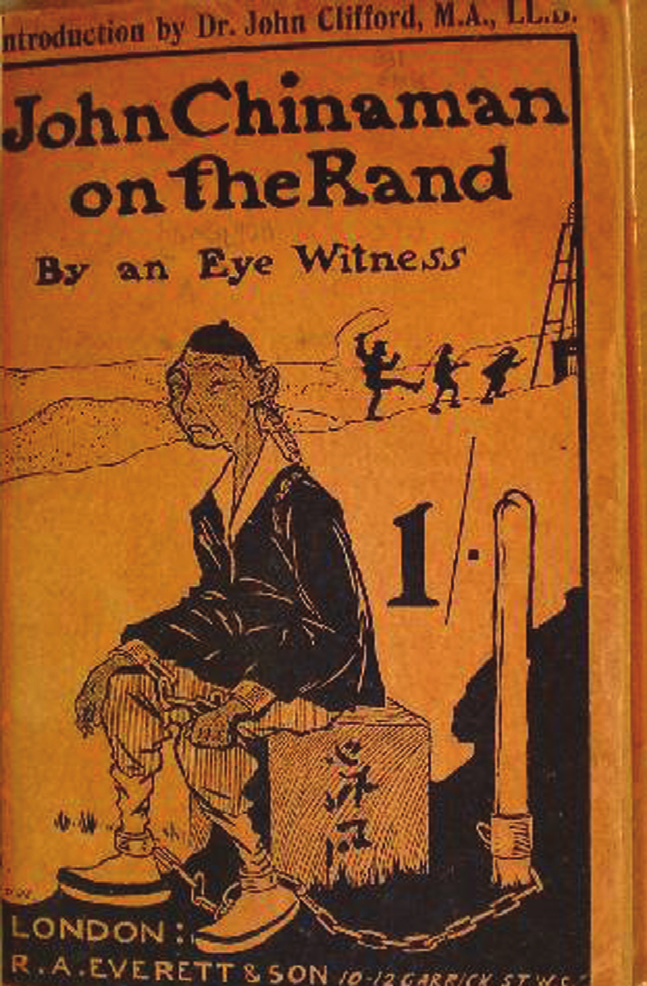

就在1851年萬國博覽會舉行的同年,倫敦記者、出版商亨利·梅修表示,英國社會內部社會、生活習俗的差異,會導致白人內部產生類似於種族分化一樣的器質性變化。例如,他就將英國“種族”中的乞丐、流浪漢,類比為非洲“種族”中的霍屯督人,稱其為“流浪部族”。諸如“吉姆·克勞”(JimCrow),“約翰·中國佬”(JohnChinaman),“比利·巴勞”(BillyBarlow)等許多具有強烈種族歧視、階級歧視意味的通俗文化形象,也正是在19世紀上半葉開始湧現。這類形象通常面容醜陋、身形矮小、表情滑稽、衣衫襤褸且具有明顯的階級或種族特色。

西方醜化的中國人形象——“約翰·中國佬”

“吉米·克勞”最初是一個逃跑黑奴的形象。由塗黑臉的半人扮演,他衣衫襤褸,口齒不清。“比利·巴勞”則是一個白人流浪漢,從衣着和外貌上看,他表現的應當是一個居無定所的退伍兵,他的紅鼻頭應當意味着有長期酗酒的惡習。兩人作為丑角,經常一起出現在倫敦的街頭表演中。“約翰·中國佬”的形象則是一個梳着辮子的中國男性。在各類雜誌的漫畫中,隨着時間的不同,他可以是被歐洲白人揪着辮子鞭打的中國士兵,也可以是前往美國“偷取”白人勞工工作的中國勞工。他們與代表文明與帝國中心的那些衣着光鮮、容貌端莊、舉止得體的白人精英形象形成了鮮明對比。

就在1900年八國聯軍侵華時,列寧便敏鋭地注意到,種族主義是最容易為工人羣眾接受的意識形態。種族主義話語還極容易為帝國主義政府所利用,作為轉移人民對政府不滿的手段,通過“煽起民族仇恨”而“使勞動人民的注意力離開其真正敵人”。並用文明使命的藉口,進行對外戰爭,不但將本國“人民變成奴隸”,還“派他們去鎮壓那些不願做奴隸的別國人民”。

列寧所預見的情況,在同時期的歐洲工業國家、英帝國及其白人殖民地早已普遍出現。排外與種族主義恰恰是工人政黨與工會組織,抨擊執政黨,謀求部門利益最常用的政治鼓動工具。同樣,即便在今天歐美世界出現的反新自由主義全球化浪潮中,我們也能觀察到類似的現象。種族主義就像是議會黨的隱疾,一旦條件合適,便能夠席捲意識形態光譜的左右兩端。

漢娜·阿侖特將種族主義視為“國家官僚制度”而非資本主義的惡。而薩米爾·阿明則向我們揭示,種族主義是資本主義的文化結果。然而,透過奴隸與契約勞工的歷史,我們看到了種族主義內部對不同人種、不同階級的精細區分。實際上,作為帝國主義霸權秩序的一部分,種族主義與霸權的世界體系密不可分。它不但保障了帝國主義暴力機器的運轉,也創造了能夠將世界特定地區、特定人羣鎖定在壓迫鏈條的底端,確保另一個極少數的羣體能夠穩定獲利的基本結構。

正由於此,種族主義既不是官僚制度的產物,也不僅是資本主義的文化結果,它恰恰是資本主義霸權秩序不可分離的組成部分。也正是在這個意義上,反對種族主義也便成為一切被壓迫人民的共同利益。從這裏出發,紀念死於美國的弗洛伊德,便能與那些幾乎被歷史遺忘的華工,與20世紀的革命,與第三世界的反抗,與今天謀求獨立自主的我們,發生了最深刻的聯繫。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。