王丁楠:為什麼是立陶宛?

【文/觀察者網專欄作者 王丁楠】

本月,立陶宛政府宣佈退出中國與中東歐國家的跨區域合作機制“17+1”,並敦促歐盟其他國家一同抵制。幾乎與此同時,該國議會在一項議案中將“種族滅絕”和“反人類”的罪名扣到中國頭上。立陶宛自獨立以來一直在反俄問題上扮演激進敵對的角色。但拜登上台後,維爾紐斯似乎在對華政策上也開始越發緊跟美國的腳步。立陶宛近來密集站上反華一線上,趕着做大國博弈的工具,引發國內外許多讀者費解。

2020年8月,我用一個月左右的時間遊歷了波羅的海三國。藉着近期立陶宛對華頻頻作怪這個由頭,這幾天我將去年的旅行筆記整理成文,希望為讀者瞭解波羅的海三國提供更為直觀的參考。作為行記的第一部分,今天單講立陶宛。

一、德魯斯基寧凱:沉睡中的蘇聯小鎮

2020年8月12日,對立陶宛的印象始於從波蘭的馬祖里亞湖區跨過兩國關卡的一剎那。邊境兩側雖同為農業區,立國這邊卻明顯人煙稀少,無論公路上還是田野間,都要走上一段才能有路人相遇。

立陶宛界標(除個別已標註來源圖片外,本文圖片均由作者提供)

德魯斯基寧凱是立陶宛南部一個約一萬兩千人的小鎮,靠近白俄羅斯和波蘭邊界。從上世紀五十年代起,德鎮就是蘇聯著名的温泉療養地,據説後來每年能吸引數十萬訪客。近幾年,立陶宛政府試圖把小鎮重新打造成健康休閒遊的目的地,但從目前來看,效果尚不明顯。

德鎮上的傳統民居

德魯斯基寧凱是名副其實的花園城市

進入德鎮,撲面而來的是俄羅斯的田園氣息,更確切地説,是來自前蘇聯的某種懷舊氛圍。德魯斯基寧凱是名副其實花園城市,小鎮內的主要建築錯落有致地排列在尼曼河右岸的大公園裏,其中最突出的當要數一座座造型各異的療養中心,有的是蘇式社會主義古典風格,有的浸潤着超現實主義的魔幻氣息,還有的是那種體型龐大的走廊式板樓。

德鎮的一處社會主義古典風格療養院

蘇式古典主義風格的水療中心

鎮上一棟廢棄的酒店大樓

“星球大戰”式的蘇聯魔幻現實主義建築

鎮上的諸多建築中,給我印象最深的是地處中央地帶的一家水療中心,原建築於1979年完工,內外裝飾採用大量波浪和流線造型,營造出既簡約整齊,又帶着些許夢幻色彩的神秘氣息。可惜如今的使用者似乎無意尊重設計師的初衷,在牆面隨意打廣告、貼招牌,把建築本身的韻律破壞殆盡。往大里説,這是否也意味着今人對歷史的一種否定態度呢?這樣的問題隨着旅行深入,不斷在我腦海中浮現。

水療中心外立面局部

水療中心室內設計

德鎮上的療養設施通常集酒店、洗浴、餐飲和體育休閒於一身,或許是因疫情的緣故,我在街道和公園只見到零星遊人,所在的酒店裏也只有三兩家住客。小城中為數不多的飯館,上座率不足一半。一切都安靜得彷彿沉睡在過去的時代裏。

德鎮上的尼曼河遊船碼頭

一天下來,要問我對立陶宛人有什麼最初印象,説句恐怕會惹當地人不高興的話,我覺得他們從穿着言談到行為舉止都像極了俄羅斯人:率性直接,不善言辭,沒有虛浮的客套和做作。又或許今天我遇到的原本就是俄羅斯族的立陶宛人?!立國人口280萬,佔主體的是立陶宛民族。少數族裔中排名靠前的是波蘭和俄羅斯人,按照2019年的統計數據,二者分別佔總人口的5.7%和4.5%。

二、格魯託公園、考納斯:立陶宛看待歷史的眼光

8月13日上午,我參觀了德鎮郊外的格魯託公園。1990年3月,立陶宛宣佈脱離蘇聯獨立後,開始陸續移除全國各地的蘇聯時期雕塑、標語和裝飾物。格魯託公園的創建者過去曾是集體農場的經理。上世紀九十年代,他通過與新政府協商,取得了這些當時被看作是“文化垃圾”的歷史遺存的所有權,後又花重金將它們運到此地安放,並對藏品進行了一場融合黑色諷刺和民族教育的重新演繹。

格魯託公園內的集體農場主席台

如今,格魯託公園收藏着近百件前蘇聯時期的人塑、浮雕、馬賽克、彩色玻璃花窗等藝術作品,其題材涵蓋了共產主義思想在波羅的海東部的早期傳播、1918年立陶宛共產黨創立、1940年立陶宛蘇維埃社會主義共和國成立、抗擊德國法西斯侵略者、戰後社會主義建設等各個時期的人物和場景。儘管公園管理者為每件展品添加的説明都是無一例外地揭露蘇聯侵略、奴役立陶宛的罪行,但能把這些歷史遺物妥善保存起來,而非一毀了之,也是難能可貴了。

描繪立陶宛少先隊員的馬賽克拼圖

反映社會主義農業建設的彩色玻璃花窗

離開格魯託公園驅車北上,兩小時後來到立陶宛中南部城市考納斯。考納斯是立陶宛第二大城市,人口近29萬。該市位於立國兩條主要河流尼曼河和涅里斯河匯流之處,因地理位置重要,歷史上曾遭十數次戰爭毀壞。

1919年,俄國布爾什維克佔領了立陶宛首都維爾紐斯,迫使立陶宛共和國政府轉移至考納斯。其後,維爾紐斯又被波蘭吞併,考納斯遂成為立國的臨時首都。直至1939年波蘭再次被瓜分,紅軍才將維爾紐斯移交立陶宛。然而一年時間不到,立陶宛又被整體併入蘇聯,成為其加盟共和國。

二戰期間,考納斯曾在1941至1944年被德軍佔領,反俄的立陶宛民族主義者將納粹入侵視為爭取獨立的契機,德軍因此不費吹灰之力,如同凱旋歸來般順利入城。此後,德國容許立陶宛保持一定程度的獨立。雙方結下的這種政治默契顯然害苦了當地的猶太人:考納斯城外的第九要塞,原為19-20世紀之交興建的城防工事,德國人到來後,將此地用作囚禁、處決猶太人的監獄和刑場,四年不到,就使近五萬人遇難。

第九要塞猶太遇難者和紅軍陣亡將士紀念碑局部

1984年,蘇聯政府在第九要塞興建了規模宏大的超現實主義風格的紀念碑,用以悼念猶太人亡靈和在二戰中陣亡的紅軍官兵。走在高達三十多米的雕塑腳下,那嶙峋的怪石、利劍般的殘垣和扭曲撕裂的面龐,讓人不由地默然肅立。

第九要塞紀念碑

據介紹,在德軍入侵立陶宛以前,將第九要塞用作監獄其實始於更早的1924年。1940-1941年,蘇聯也曾在此地關押過政治犯。1990年立陶宛再次獨立後,新修繕的第九要塞紀念館把蘇聯和德國在考納斯的歷史並列呈現給觀眾,將二者一併稱作外來侵略者對立國人民的奴役和殖民。此舉招致俄羅斯的反對自不必提,也同時引來一些猶太團體的批評。後者指責立陶宛民族主義者在納粹針對猶太人的大屠殺中扮演了幫兇角色,而維爾紐斯方面卻一直用戰爭受害者的身份為自己洗白。

三、希奧利艾:蘇聯樣板上的北約基地

離開考納斯繼續北上,8月13日下午來到希奧利艾。這是立陶宛北部的主要城市,人口約十萬。二戰將城內古建築破壞殆盡,戰後希城被重建,設計規劃一併依照蘇聯樣板,延續至今。

希奧利艾民居

希城的典型公寓樓

希奧利艾市內有兩條主要街道,一條設置政府機關和公共服務設施,另一條用作商業、居住和休閒。我來參觀時,二者皆在大修,道路塵土飛揚。如今,商業街的部分路段已封閉為步行道,略加裝飾的社會主義古典和現代住宅分列兩側,一層開着飯館和商鋪——這樣的主街幾乎成了冷戰時期蘇聯和東歐城市的標配。

主街上的一處政黨辦公樓

希城的中央郵局

然而希奧利艾卻並非像其城市規劃所展示的那般呆板和沉寂。這裏有立陶宛比較知名的高等學府,因此吸引了許多年輕人在城中生活。此外,在希奧利艾還有北約的空軍基地,各成員國官兵以三個月為單位來此換防,也為希城增添了某種國際色彩。

希城主商業街

關於希奧利艾空軍基地的事,我起初是從當地房東口中得知的。後來在晚餐時間,確實見到飯館裏有幾個體態挺拔,既非立國居民,又不像外國遊客的小夥子匆匆用餐,一道離去——想必他們就是利用休息時間來城中活動的外籍駐軍了。

立陶宛1990年3月宣佈脱離蘇聯獨立,2004年3月,同愛沙尼亞、拉脱維亞一道加入北約。當時,由於波羅的海三國財政緊張,沒有足夠資源維持空中防禦,為了填補北約空防缺口,成員國決定將國內空軍輪流調入位於希奧利艾的前蘇聯軍用機場,任務是識別、監控、攔截外國飛機。顯然,此處的防範對象主要是莫斯科。

俄羅斯在波羅的海有加里寧格勒和聖彼得堡兩個不凍港。和愛沙尼亞、拉脱維亞不同,立陶宛東部與俄羅斯本土並不接壤,但因加里寧格勒州作為俄國飛地的存在,立、俄兩國終究還是搬不走的鄰居。就在我到達立陶宛前不久,美國出資2400萬歐元,對希奧利艾空軍基地新近完成了改造升級。

8月13日夜,在希城住宿。第二天早上,參觀了城外的天主教徒朝聖地——十字架山。立陶宛人起初出於什麼原因在這個小山坡上放置十字架,目前沒有確定答案。按當地比較流行的説法,第一批十字架是1831年立陶宛反俄起義後被樹立起來的。此後,伴隨兩次世界大戰,特別是1944年佔領立陶宛的德國軍隊被蘇聯擊敗,十字架山被賦予了越發清晰的愛國主義色彩,成了立陶宛人堅守民族認同和宗教信仰,抵抗外族侵略的政治象徵,引得越來越多的人從全國各地專程到此留下十字架、聖象和禱文。

十字架山上的小徑

據説,蘇聯政府曾幾度清理土坡上的十字架,甚至考慮剷平小山。還有傳言説,俄國人打算在附近河道上建一座水壩,把十字架山淹沒在人工湖底。是否確有其事,有待後人考證。如今,隨着各國遊客慕名而來,把自己從紀念品商店買來的十字架插到山坡上,我感覺這處朝聖地作為爭取民族獨立、抵抗外敵入侵的象徵意義正在逐漸銷蝕。但在立陶宛人心目中,十字架山代表的精神卻依然是永恆的。

作為朝聖地的十字架山

四、維薩吉納斯:立陶宛的能源短板

規劃此次波羅的海之行時,原打算到立陶宛東部的維薩吉納斯一探究竟。這座只有一萬八千人的小城鄰近白羅斯和拉脱維亞,是立國內俄羅斯族比例最高的地區。據統計,維區人口超過一半都是俄裔,立陶宛人則只佔到百分之十左右,是當地的少數民族。

除此之外,維薩吉納斯的另一個特色是:這個行政區的建立是名副其實的計劃經濟產物。維城及周邊轄區始建於上世紀七十年代中期。當時,蘇聯在立陶宛東部邊境地帶籌建伊格納利納核電站,維城就是為核電項目設立的工人城市。

伊格納利納核電站 拍攝/Petr Štefek

2004年,立陶宛加入歐盟。作為入盟條件之一,歐方要求立陶宛關閉伊格納利納核電站。該電站擁有兩座上世紀八十年代建造的RBMK(壓力管式石墨慢化沸水反應爐)機組,與烏克蘭的切爾諾貝利屬於同一類型的反應堆。顯然,布魯塞爾不會同意立陶宛帶着巨大的安全隱患入盟。然而,伊格納利納核電站畢竟是立國電力的主要供應者。按照歐盟要求,立陶宛於2004和2009年底分別關閉了核電站的兩個機組,在解除了安全隱患的同時,也為該國電力供應帶來嚴重缺口。

如今,立國70%以上的能源都依賴進口。鑑於對俄國的防範,進口來源地主要是北歐和美國。正因如此,立陶宛的單位電價在歐盟成員國中始終居於高位。

伊格納利納核電站關閉後,維薩吉納斯地區開啓了艱難的經濟轉型。鑑於美劇《切爾諾貝利》的熱播,當地人認為前蘇聯題材的核電站旅遊或可發展成一門前途可期的文化產業。遺憾的是,由於疫情導致活動取消,這次我未能到維薩吉納斯參觀。

五、維爾紐斯的多重面相

8月28日,到達立陶宛首都維爾紐斯是個星期五,十餘隻熱氣球在湛藍的碧空下顯得格外奪目。

維爾紐斯老城街景

老城內的小巷

傍晚下班下學後,市中心的街巷熱鬧起來。年輕人呼朋引伴,所到之處無不充滿着歡快悠閒的週末氣氛。夜幕降臨,城中的飯館和酒吧幾乎是座無虛席。穿着亮麗的賓客起坐喧譁,觥籌交錯,離得老遠就能聽到店內的熙攘之聲。

維城夜景

我在維城的住處位於老城外西北方的維爾紐斯街。臨近深夜,步行道上依舊是人潮湧動,燈紅酒綠。到城裏走上一圈,幾乎使我產生了置身於大都市的那種目不暇接的錯覺。與之前到過的立陶宛其他城市迥然不同,維爾紐斯給我的第一印象是鶴立雞羣的年輕和朝氣。

維城夜景:立陶宛音樂廳

第二天早晨起來,開始在各處系統參觀。除老城外,維爾紐斯的最負盛名的當屬格迪米納斯大道。僅從歷史命名上看,就足見此街對維城的重要意義:1836年建成時,該街被命名為聖喬治街;1920-30年代波蘭人統治維爾紐斯時,以本國詩人亞當·密茨凱維奇為大道改名;納粹佔領期間,德國人稱其為希特勒街;蘇聯治下,又先後以斯大林、列寧命名之。不誇張地説,立陶宛最重要的政權機構(政府、議會、法院、各部委、央行)和公共文化設施(國家圖書館、歌劇院、話劇院、藝術研究院)幾乎全部坐落於格迪米納斯街周圍。與此同時,這條大道又是維爾紐斯的一條主要商業街。

格迪米納斯街上的老宅

大道上的商鋪

格迪米納斯街的東端始於大教堂廣場。這裏是維爾紐斯老城的標誌,也是立陶宛舉辦各種國家慶典的場所。廣場上至今保存着立陶宛大公國(13世紀-1569年)的皇宮。格迪米納斯即是大公國的奠基人之一,被立陶宛人視為一代雄主。

在大教堂廣場參觀,令我有些吃驚的是,皇宮正牆上掛着的不是立陶宛國旗,而是代表白羅斯反對派的“白紅白”旗。目的不言自明,當然是表達立陶宛對白羅斯示威者的聲援。2020年5月白羅斯發生抗議活動後,維爾紐斯可謂是赤膊上陣,一方面支持、庇護白反對派,另一方面不帶任何避諱地把自己擺到反對明斯克和莫斯科的最前線,其背後的動機令我不解。或許維爾紐斯認為盧卡申科不堪一擊,因而極力推動當地政權更迭,以期改善立陶宛的國際環境;抑或是決策者想借此姿態提高國際知名度,從美歐那裏討得更多經濟好處和安全保障。

記得我上大學時,一位研究東歐史的老師曾經提到,縱觀歐洲國際關係史,夾在大國之間的東歐小國似乎總是難逃如下的命運交替:要麼屈辱地寄人籬下,任列強支配、瓜分;要麼依附強國為虎作倀,去幹涉、侵略其他小國。今天的國際政治雖然多了很多所謂“政治正確”的意識形態話術,但其發展演變卻或多或少仍在依循傳統地緣政治遺留下來的主線。

言歸正傳,從大教堂廣場沿格迪米納斯大道西行五分鐘左右,一座體量巨大的綠頂灰牆宮殿映入眼簾。這個新開業不久的商城,集購物、餐飲、娛樂於一體,它的前身便是立陶宛共產黨中央委員會大樓。上世紀七十年代,立共又在這棟建築的西北增建了現代風格的新辦公設施,後者如今被用作立陶宛中央政府駐地。

原立共中央舊址

再向西走,感覺離老城越遠,蘇聯風格越發濃重。格迪米納斯大道的中段和西段集中了大量的部委機關。位於道路中段的盧基斯廣場舊稱列寧廣場,是維爾紐斯新城的中心。寬闊的空地四周分佈着諸多俄式古典主義建築,其中最引人注目的當屬路南的原立陶宛克格勃總部和廣場西北角的華盛頓公園商住兩用大樓。

華盛頓廣場大樓

象徵利、美友誼互助的華盛頓公園

宮殿式的原克格勃辦公樓始建於19世紀末的沙俄統治時期。立陶宛脱離蘇聯獨立後,這棟建築被部分闢為“種族清洗遇難者博物館”。需特別指出的是,此處所説的“大屠殺”和“種族滅絕”,並不是特指納粹德國對猶太人犯下的罪行。事實上,博物館只用了很小一部分介紹二戰期間猶太人在立陶宛的遭遇。

立陶宛方面通常所説的種族滅絕,主要是指蘇聯從1940到1991年在立的“殖民統治”,以及二戰中的1941-1944年,德國對此地的短期佔領。將這兩段歷史定性為對立陶宛民族犯下種族滅絕罪,即便在西方也是極富爭議的。鑑於來自國外的反對聲音,幾年前,政府將博物館更名為“外國佔領和自由之戰博物館”,並增設了有關立陶宛猶太遇難者的展陳。

盧基斯廣場旁的原克格勃大樓

或許是因為克格勃博物館的象徵意義,盧基斯廣場常被立陶宛人當作集會場所,用以聲援全球各地的反政府抗議活動。這些集會比較常見的形式就是所謂的萬人牽手。1989年的8月23日,在當時仍為蘇聯加盟共和國的立陶宛、拉脱維亞、愛沙尼亞,百萬民眾組成跨越三國的“波羅的海之路”人鏈,被後人評價為“拉開了蘇聯解體的大幕”。這次我在波羅的海三國停留期間,恰逢1989年牽手抗議的週年紀念。大概出於疫情防控需要,今年未見大規模集會。記得在2019年,也是同樣的時間和地點,盧基斯廣場上演了支持香港獨立的牽手集會,還引發了中、立兩國間的外交風波。

其實,除盧基斯廣場外,維爾紐斯市內關於爭取自由獨立、抵抗外國侵略和種族清洗的政治紀念物還有很多。立陶宛議會便是其中的重要一處。這組上世紀八十年代初期竣工的蘇式現代主義建築羣位於格迪米納斯大道西端的涅里斯河畔,原是立陶宛最高蘇維埃/代表會議(國家最高權力和立法機構)的議事和辦公場所。

原立陶宛最高蘇維埃舊址,今天的立國議會大廈

立陶宛正式獨立後,在大廈外興建了一月事件紀念碑。所謂的一月事件,是指1991年1月,蘇聯在立陶宛最高蘇維埃單方面宣佈脱離聯盟後,派兵鎮壓獨立運動造成的對峙和衝突。當時,大量支持獨立的立陶宛民眾自發上街保衞最高蘇維埃大樓,今天我們看到的紀念碑主體就是當年使用過的路障的一部分。

議會大廈外的一月事件紀念碑

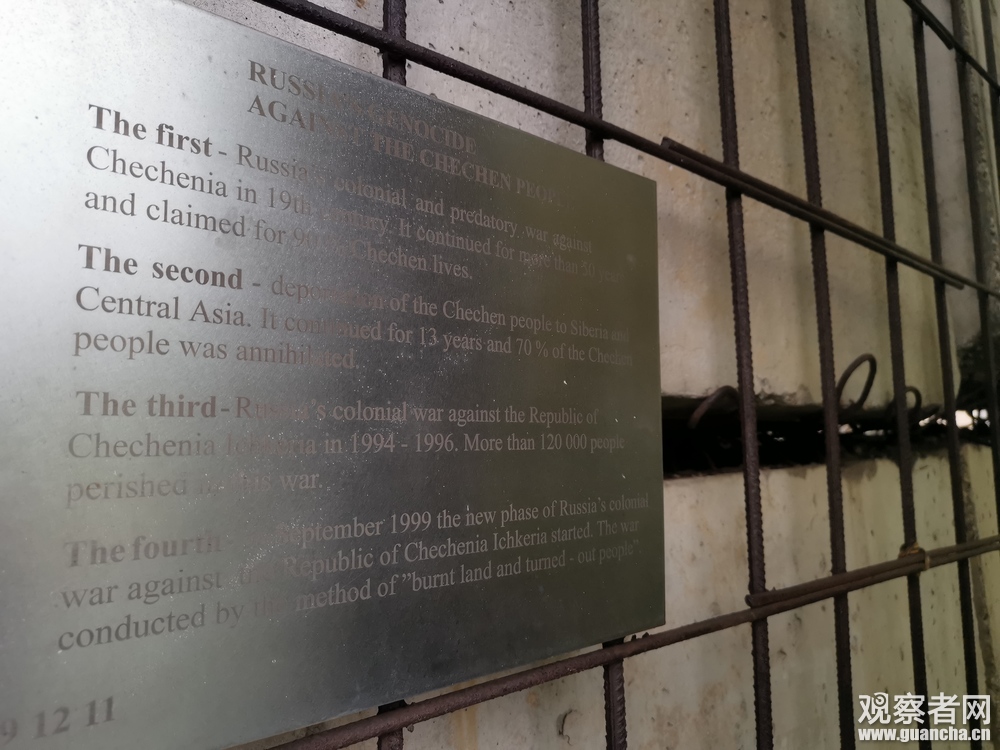

一月紀念碑建成後,立議會每過一段時間就會為其增加一些新元素,用以宣告對世界各地自由和獨立運動的支持。這其中給我印象較深的是水泥牆上安放的歷數俄羅斯對車臣罪行的標牌。標牌用英文寫就,使用了不少帶有極端色彩的政治語彙,比如“殖民戰爭”“大屠殺”“種族滅絕”。

立陶宛的這般所作所為究竟是一種情緒化的宣泄,還是為達到某種功利目的而刻意為之,抑或是該國獨特的世界觀、歷史觀的自然呈現?這些問題值得進一步思考。與此同時,一些人是不是早已躍躍欲試,企圖推動立議會把中國的新疆、香港、台灣問題統統收入紀念碑中的所謂“罪行簿”呢?我們有必要提早防範,做好應對預案。

一月紀念碑上譴責俄羅斯對車臣實施種族滅絕的銘牌

8月30日上午,過涅里斯河,到維城北岸參觀。維爾紐斯常住人口58萬,除老城周邊居民外,大部分都住在市中心以外七八十年代建設的、看似千篇一律的板樓中。涅里斯河將維城分為南北兩部分,僅在北岸,就分佈着數十個迷宮般的標準化小區。比起南岸市中心的喧鬧和繁華,置身城北,又使人一下子穿越回前蘇聯的沉寂和蕭索中。如果不是看到樓下擁擠停放的私家車,周遭的一切都彷彿還是半世紀前的模樣。

城北某小區一角,同樣形制的住宅在維城數以百計

我在城北沿涅里斯河東行,參觀了沿岸的國家美術館和廢棄的文化宮。前者曾是蘇聯時期的革命歷史博物館,如今按時間順序展出立陶宛的現代藝術代表作。

國家美術館,原立陶宛革命歷史博物館

維爾紐斯文化宮建成於1971年,是當年維城最現代的體育比賽和演出場館。它類似倒扣圖書的造型曾獲得蘇聯時期的建築設計獎,並被其他蘇東國家複製。今天看來,文化宮因其龐大笨重的體型和灰暗的水泥牆體被許多維城市民詬病。由於存在安全隱患,場館從2004年起便棄置不用了。過去十年間,政府曾提出過多種改造方案,但因種種理由均未能付諸行動。

荒廢的維爾紐斯體育和演藝宮

當天下午,我回到老城,還是一樣的熱鬧繁華,一樣地透着時尚和朝氣。但我知道,這只是維爾紐斯眾多圖景中的一幅,是多數人難以企及的城市生活。其實不要説去郊區,單單出了老城向南,眼前的老建築便多已年久失修,與形形色色的板樓混雜在一起。路邊的餐廳不再是嶄新的現代裝潢,而更像是三四十年前的單位食堂模樣。菜品的價格也從市中心的西歐水準折回成東歐的廉價。

傍晚,我走進城南一家俄羅斯人經營的小飯館,在那裏吃了一頓“接地氣”的基輔雞卷。店主夫婦不懂英語,就餐者也似乎都是本地的熟客。飯館附近有農貿市場,許多農民帶着自產的瓜菜和加工食品在街上販賣,還有老婦拿着新採的野花求路人施捨。

第二天,我帶着對維城的種種回憶離開了立陶宛。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。