戴雨瀟:得州通過全美最嚴墮胎法案,背後是一場大型“司法碰瓷運動”

【文/觀察者網專欄作者 戴雨瀟】

日前,美國得克薩斯州共和黨籍州長格雷格·阿博特正式簽署了一項目前全國最嚴苛的墮胎禁令之一,規定胎兒出現心跳(通常在懷孕六週)後即禁止墮胎,即便是強姦和亂倫的受害者也必須遵循這項法律。

這項法案允許個人起訴墮胎診所、實施墮胎的醫生和護士以及直接或間接幫助孕婦墮胎的個人。法案將於9月生效。

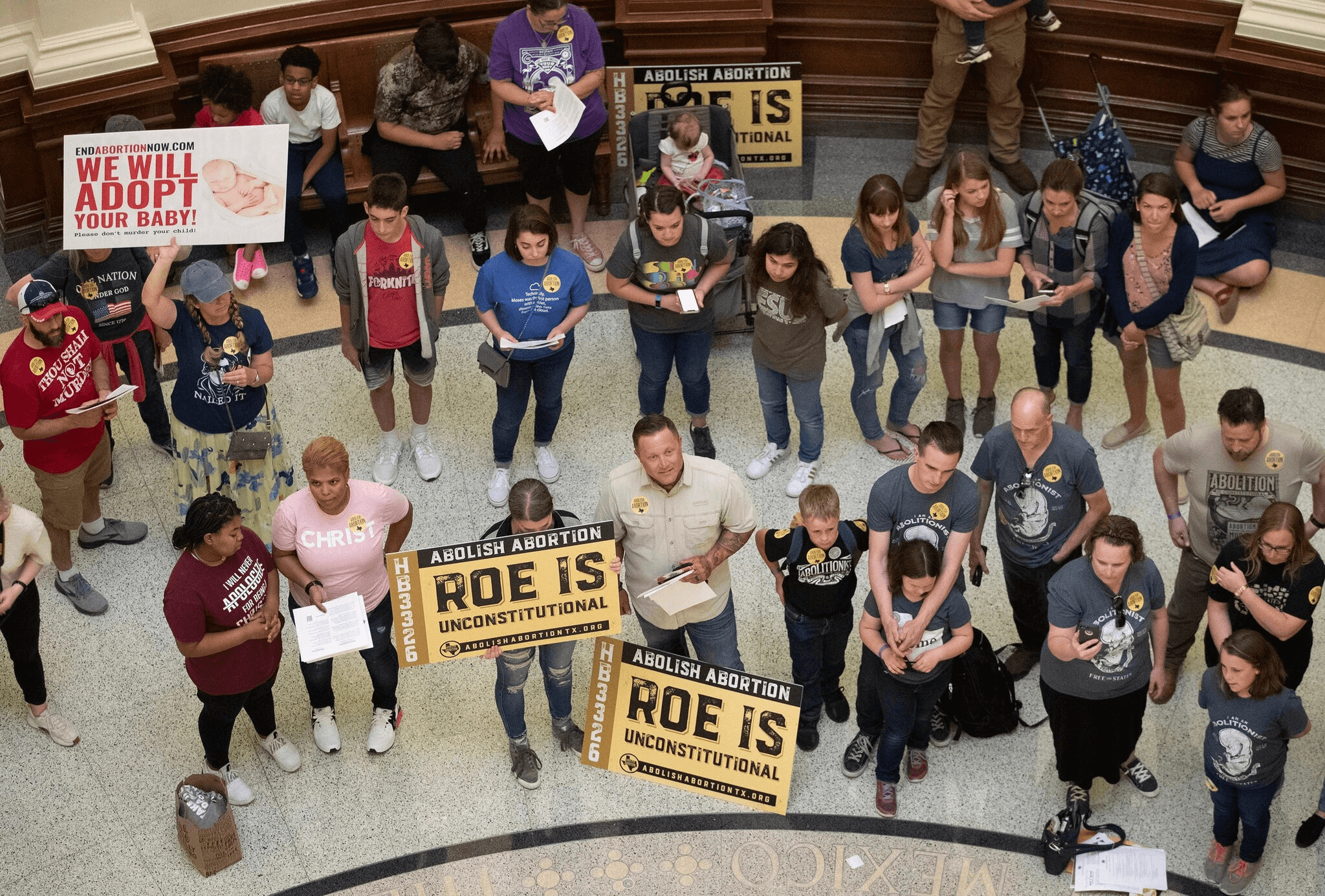

反墮胎運動支持者聚集在州長辦公室外慶祝新法案的通過(Photo: AP)

得州最新立法行動的大背景是美國各州當下正在興起的一場”反墮胎運動”。今年除得州外,還有6個州通過了更嚴格的墮胎法案。

其中阿肯色州在兩個月前通過了”幾乎完全禁止墮胎”的法案,規定除非危及孕婦生命,否則任何情況下(包括遭性侵、亂倫或胎兒有發育障礙)都不得墮胎,違反規定者最高可被處以10萬美元罰款及10年監禁。

從2019到2020年,有10個州先後通過了更嚴格的墮胎禁令,規定在孕期開始到20週期間禁止墮胎。上述十幾個州大部分位於美國南方”聖經帶”——共和黨支持率高、老百姓價值觀保守、基督教福音派在社會文化中占主導地位。

值得一提的是,目前上述這些州新推出的墮胎禁令要麼是按照規定未來生效(比如得州)、要麼是目前被聯邦法院要求暫緩執行(阿拉巴馬等州)、要麼是被聯邦法院駁回(佐治亞等州),全都沒有得到執行。法院給出的理由是這些州法違反了美國最高法院1973年的”羅訴韋德案”判決先例。

一、墮胎之爭的導火索——“羅訴韋德案”

“羅訴韋德案”是美國有關墮胎問題的里程碑式判例。1969年在得克薩斯州達拉斯市,一位生活困窘的單身孕婦諾爾瑪·麥科維(化名“簡·羅”)希望把自己的孩子打掉。但當時得州的法律規定除非孕婦的生命受到威脅否則墮胎違反刑法。

“羅”找遍了達拉斯也沒有找到可以為她提供墮胎服務的合法或非法診所,但是她找到了兩個希望改變現狀的律師。在她們的支持下,“羅”將代表得州政府的達拉斯縣檢察官亨利·韋德告上法庭,案件最終被遞到了美國最高法院。

“羅訴韋德案”原告,化名“簡·羅”的諾爾瑪·麥科維(左)和她的律師(右)在美國最高法院前舉着“讓墮胎合法”牌子

最終,最高法院以7比2的表決確認婦女決定是否繼續懷孕的權利受到憲法關於公民自主權和隱私權規定的保護,得州關於禁止任何妊娠階段墮胎的法律違反聯邦憲法。同時最高法院在判決中提出了著名的“妊娠三段論”:

在懷孕前三個月(first trimester)政府不得禁止墮胎,孕婦可以參考主治醫師的意見自行決定;在懷孕三個月到六個月(second trimester),政府可以從保護孕婦健康的角度出發制定相關固定;在懷孕的最後三個月(third trimester),出於保護潛在生命的目的,除非母親的生命受到重大威脅,否則禁止墮胎。

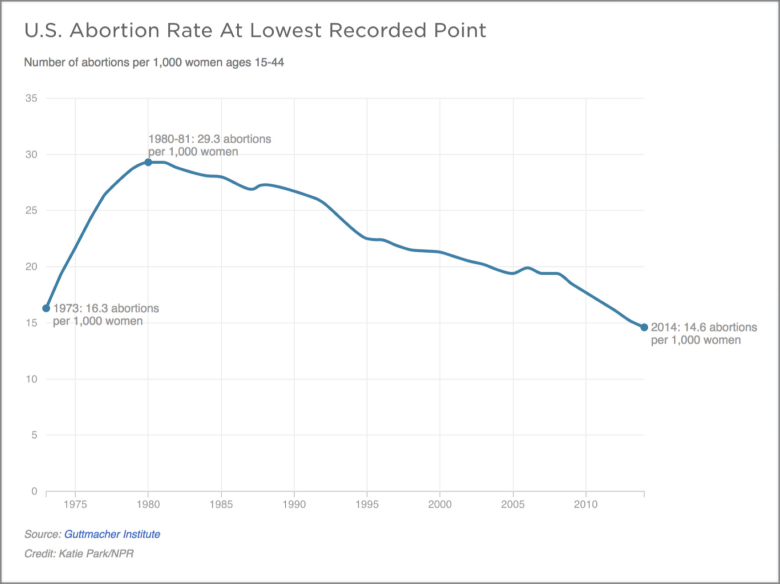

“羅訴韋德案”判定墮胎合法之後美國墮胎人數持續增長,並於1981年共和黨總統里根上任前達到歷史最高峯(Image: NPR)

最高法院在“羅訴韋德案”中的判決標誌着聯邦政府首次對墮胎問題表達明確的法律立場,明文規定了孕婦肚子裏的胚胎成長到第幾周就是“有人權的生命”了。一夜之間,“墮胎權”突然成了受憲法保護的權利。這一判決直接衝擊了當時美國46個州的既定法律,也給整個社會投下了一顆重磅炸彈。

“羅訴韋德案”在法學界引起了很大的爭議。耶魯大學教授、美國法學界最有影響力的學者之一約翰 · 埃利在論文中批評道,“羅訴韋德案”的判決非常糟糕……因為這根本不屬於憲法管轄的範圍。

前總統奧巴馬和現任美國首席大法官羅伯茨的老師——哈佛大學教授勞倫斯·特賴布也表示:“羅訴韋德案”判決空有辭藻作為煙霧彈,但是我們找不到其所依據的實質性判斷究竟是什麼。

近幾年共和黨把持的州一個接一個地推出更嚴格的墮胎法案,其目的從一開始就不是為了遏制本州的墮胎行為,而是讓支持墮胎權的自由派對手以違憲為理由將這些州告到最高法院,然後等最高法院推翻“羅訴韋德案”支持墮胎權的判決。他們的做法可以被稱為是一種“運動式司法碰瓷”。

目前美國最高法院的9個現任大法官中3名是民主黨總統任命的,6名是共和黨總統任命的(其中一半是前總統特朗普任命的),共和黨任命的保守派法官佔絕對多數。

其中墮胎權最堅定的支持者金斯堡法官於去年9月去世,取代她的艾米·巴雷特法官曾發表過反墮胎言論。顯然共和黨希望抓住這個幾十年難遇的機會。

事實證明他們的努力沒有白費。就在上週,最高法院正式表示同意受理密西西比州墮胎禁令案引起的訴訟,該州此前立法禁止孕婦在懷孕15周後墮胎。本案的最終判決結果很可能會改變由“羅訴韋德案”判例維持了近半個世紀的全國墮胎政策。

特朗普任內的三個關鍵提名使得保守派大法官變成了最高法院的絕對多數,極大提高了“羅訴韋德案”判決被推翻的概率(Image: BBC)

二、“選擇”與“生命”——美國特色墮胎政治

最高法院的判決可以被後續的判決推翻,但是不能被撤銷。“羅訴韋德案”以一種不可逆的方式徹底重塑了美國政治、將社會分割為兩個敵對的陣營,並引發了持續半個世紀的文鬥和武鬥。

有學者甚至將“羅訴韋德案”後的墮胎之爭稱為“第二次美國內戰”。

《新內戰:墮胎問題的心理學、文化和政治》

在美國這場圍繞子宮的“新內戰”中,支持和反對墮胎的兩個陣營都深知“名不正則言不順”的道理,因此在選擇政治口號的時候費了一番心思。

在美國,支持墮胎的一方通常自稱“支持婦女選擇”(pro-choice)而非“支持墮胎”(pro-abortion),刻意避開了“墮胎”或“流產”這些看起來較為負面的字眼。

他們認為婦女對自己的身體和生殖系統享有絕對的自主權,所以“墮胎權”應該屬於婦女;胎兒尚未發育成人,應該屬於婦女身體的一部分,而不適用人權。

政府應該確保有足夠數量的醫院和機構可以為婦女提供所需的墮胎服務;如果立法禁止墮胎,結果只會是逼迫想要墮胎的婦女尋求非法和危險的墮胎方式,危害婦女健康安全。支持選擇派目前主要由自由派(主流民主黨)和女權主義團體構成。

與其相對的反墮胎勢力則以“支持(新)生命”(pro-life)自居。支持生命派主要是天主教和新教福音派為首的宗教和文化保守勢力(主流共和黨)。

他們認為一切“生命”都是上帝的安排;政府有責任保護“任何形式的人類生命”,包括胎兒、胚胎甚至受精卵;在懷孕後的任何階段墮胎都等於“殺生”;縱容墮胎就是縱容以快感而不是繁衍為目的的性行為,這會破壞“傳統”的婚姻和家庭觀,造成道德淪喪並帶來一系列的社會問題。

前文提到美國最高法院在“羅訴韋德案”的判例中明確規定,各州不得立法禁止孕婦在懷孕前三週實施墮胎,所以支持生命派的核心訴求就是推翻最高法院的判決,為各州出台更嚴厲的墮胎禁令提供先決條件。

圖左:支持墮胎權的女性示威者高舉“我的身體,我的選擇”的標語。圖右:反對墮胎的示威者舉着畫有十字架寫着“支持生命,支持愛”的牌子(Photo: someecards, Christian Post)

事實上,墮胎問題在美國政壇並非一直如今天這般重要。在“羅訴韋德案”以前,墮胎問題不會引起政客和選民的過多關注。最高法院在1973年的判決一夜之間把墮胎問題推到了風口浪尖。

在那之後的首次總統大選中,兩黨候選人就在各大新聞媒體和以天主教會為主的宗教勢力的逼迫下不得不開始在墮胎問題上站隊——傾向自由主義的民主黨開始宣稱支持“合法墮胎”,傾向保守主義的共和黨則誓言“禁止墮胎”。

儘管1976年大選的民主黨候選人吉米 · 卡特本人是個堅定的福音派——個人在宗教信仰上堅決反對墮胎,但他出於選票考量依然只能表態擁護最高法院“羅訴韋德案”的判決,在政治上支持合法墮胎。最終他以微弱的優勢擊敗了共和黨候選人傑拉爾德 · 福特當選美國第48任總統。

1976年美國大選吉米·卡特對陣傑拉爾德·福特

在這之後的幾年時間裏,雖然政黨和總統候選人都會被要求就墮胎問題表明立場,但在同一個黨內並非所有黨員都對墮胎問題持有較為相似的看法。

過去也有很多支持合法墮胎的共和黨人。比如當時的共和黨籍紐約州州長、後來的副總統納爾遜·洛克菲勒就曾在任內積極推動支持墮胎權的法案。

但到了七十年代末,觀點更為保守的共和黨人通過大肆操作反墮胎議題從洛克菲勒這類温和派手中成功奪取了共和黨的控制權。

1980年,高舉反墮胎旗幟的共和黨人羅納德 · 里根以壓倒性的優勢當選總統,並於四年後成功連任。這位曾在六十年代末明確表達支持“墮胎權”並親自簽署過支持“墮胎權”法案的前任加州州長為了大選搖身一變成了共和黨內反墮胎保守勢力的領袖。

里根在他八年的總統任內提名了大量反墮胎的法官。他提名的所有最高法院大法官幾乎都在不同的場合表態過反對“羅訴韋德案”判決。直到他的共和黨同袍前總統小布什任期結束前,美國全國有高達六成的法官都是由反對墮胎的共和黨政客任命的。

里根嘲諷支持墮胎權的人:“我發現每個現在支持墮胎的人當年都沒被墮掉。”

素以里根為偶像的現任美國總統特朗普,對墮胎問題的看法也並非一以貫之。

他曾在1999年接受訪談時表示,自己出生併成長於自由主義盛行的紐約市,所以“非常支持婦女選擇”(即“墮胎權”)。

十幾年之後,同一個特朗普為了獲得共和黨和保守派基本盤的選票,搖身一變成了“支持生命”派。

就在共和黨向虔誠天主教和福音派勢力靠攏的同時,民主黨這邊則是被近幾十年來興起的“社會自由主義”和“女權主義”思潮綁架,開始全面倒向支持“墮胎權”。

去年,紐約州州長安德魯·科莫簽署了一項措施,保證該州墮胎的“基本權利”。佛蒙特州也採取措施推動州憲法修正案,加入“個人生殖自治權”。伊利諾伊州通過的一則法案規定孕婦有“終止懷孕的基本權利”且“受精卵、胚胎和胎兒都不具有人權”。

現總統喬·拜登作為一位羅馬天主教徒,在七十年代的時候也是反對墮胎的,但是近年來為了自己的政治前途、迎合越來越左的民主黨主流,立場一百八十度轉變開始表示“尊重‘羅訴韋德案’的判決”以及堅定支持“墮胎權”。

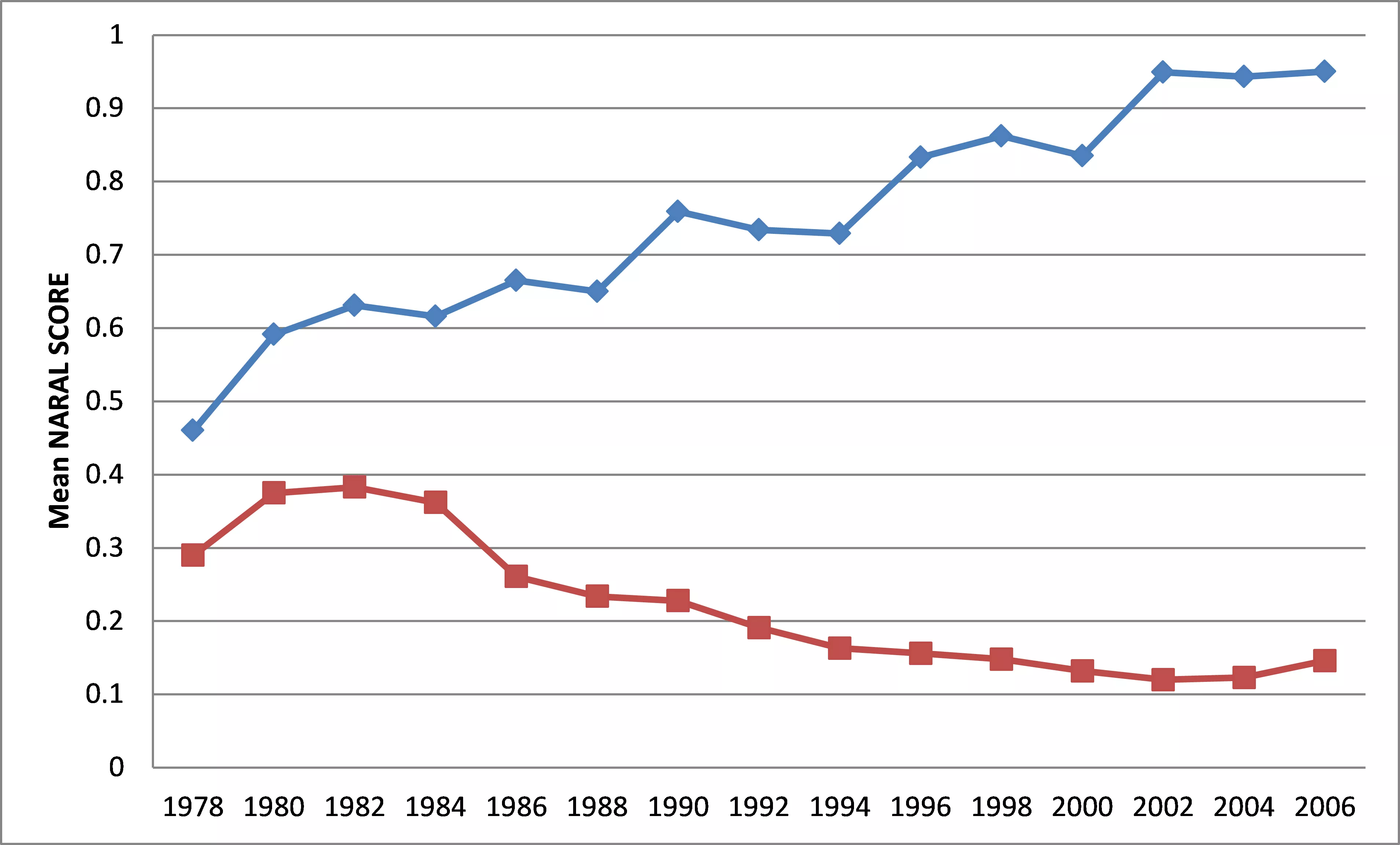

兩黨參議員支持墮胎權的程度,紅色為共和黨,藍色為民主黨(Data: poliscipundit, NARAL)

時至今日,支持或反對墮胎成了美國兩黨的“核心價值”之一。這也意味着雙方在墮胎的問題上漸漸喪失了良性對話的基礎,剩下的只有相互攻訐。

在2016年總統大選辯論的經典對決中,希拉里指責特朗普反對墮胎是把那些被強姦的女性逼上絕路。而特朗普反過來批評希拉里簡直毫無人性,竟然支持在分娩前的最後一分鐘流產。

兩人都把對方的觀點儘可能地誇張化妖魔化以便反駁,這種市井式的謾罵是美國墮胎政治的絕佳寫照。

三、美國的體制問題——票選黨爭式民主導致政治極化

美國兩黨對墮胎問題的立場逐漸趨向兩個極端的現象是美國近年來“政治極化”(保守派更保守、自由派更自由)的縮影。

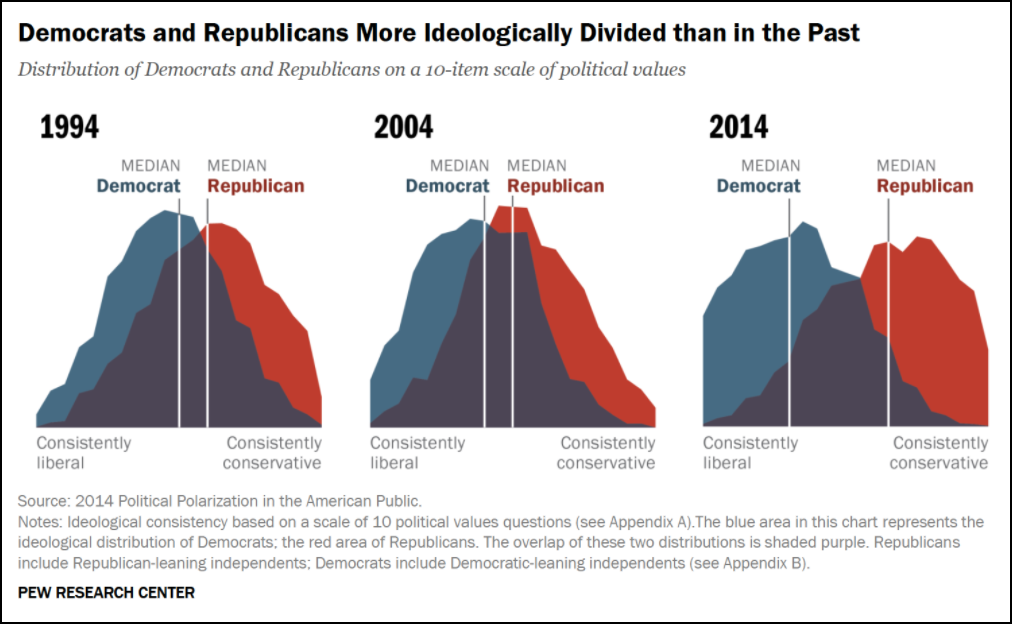

據統計,在1994年,64%的共和黨人要比民主黨人的中位數的政見更右,70%的民主黨人要比共和黨人的中位數更左;但是到了2014年,92%的共和黨人要比民主黨人的中位數的政見更右,而94%的民主黨人要比共和黨人的中位數更左。另外,在過去的二十年裏,鐵桿保守派和鐵桿自由派佔美國總人口的比例增長了一倍。

十多年前,兩黨的中位數在政治光譜的位置還比較接近。但到了2014年,92%的共和黨人要比民主黨人的中位數的政見更右,而94%的民主黨人要比共和黨人的中位數更左,美國社會意識形態的分裂越來越嚴重(Pew)

近年來隨着美國貧富收入差距擴大、中產階層萎縮、平權運動的興起、選區劃分制度的變遷以及互聯網的出現,社會矛盾變得愈發以調和。

在美國的兩黨制下,多元的社會矛盾逐漸凝結並轉變為兩極的矛盾——“搖擺州”和“中間選民”(不一定一直投某一個黨)越來越少,兩黨的政客和支持者對其敵對陣營的憎惡和恐懼也越來越強。

自由主義者、諾貝爾經濟學獎得主保羅 · 克魯格曼曾直言:“現代共和黨政客都是來搞笑的(Modern Republican politicians can’t be serious)”,因為他認為共和黨基本盤選民“強烈要求極端的立場”。

相對的,特朗普集團副總裁、共和黨人賈森 · 格林布拉特則認為,“民主黨的候選人(在初選中)一個賽着一個對黨內最激進、最反資本主義、最反以色列的極端勢力低頭哈腰”。

美國的自由派和保守派可以輕而易舉地指出對方陣營越來越極端的問題,卻都對自己陣營的極端化缺乏自覺。

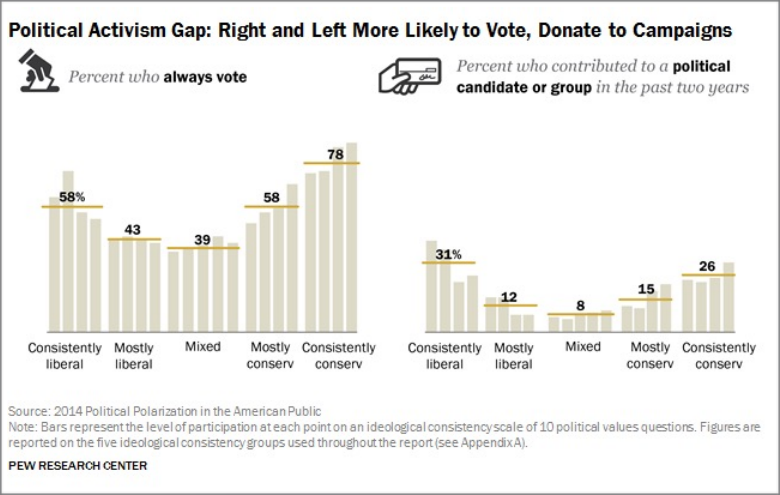

在這樣的社會背景下,兩黨政客的競選策略不再是尋求全國性的支持,而是進一步地鞏固自己的基本盤——畢竟選舉的遊戲是贏家通吃,只靠選票多少定勝負,不需要和對方陣營進行溝通。於此同時,越極端的支持者越願意對自己支持的政黨或政客捐款。

因此兩黨的政客還在有意無意地為選民的政治極化火上澆油,不斷地販賣焦慮和製造仇恨(fear-mongering and hate-mongering)。

越極端的支持者越願意對自己支持的政黨或政客捐款(Pew)

在票選黨爭式民主制度下,政客為了贏得選舉,提出的政見會不可避免地走向極端。

在選舉中,當你的對手就一個社會議題發表了鮮明的看法之後,你如果不明確表態就會被選民看作是軟弱和不可靠的。政見温和的候選人甚至很難通過黨內初選獲得本黨提名,遑論贏得最終的選舉,這迫使兩黨政客和其支持者在幾乎所有的社會議題上往兩個極端發展。

美國選民的政治極化和政客的政治極化互為表裏、相互促進,構成了一個惡性循環。

美國中美研究中心高級研究員蘇拉布 · 古普塔認為:美國民主政治的確出了問題,致使社會出現嚴重分裂,現在很難把這個國家稱作“美利堅合眾國”,而更像是“美利堅分裂國”。

如今墮胎、控槍、女權、同性戀、種族、移民和環保等本應被充分討論的複雜社會議題反而成了檢驗紅藍兩黨政客“黨性”的石蕊試紙,兩黨的支持者們通過候選人對這些議題的站隊決定如何投票。

美國民主政治撕裂社會的可悲現狀和當初建國者“合眾為一”的美好願望背道而馳。

美國國徽、總統徽章、最高法院徽章、國會兩院徽章和很多硬幣上的格言“合眾為一”在今天這個政治極化越來越嚴重的國家顯得十分諷刺

四、原教旨主義者對墮胎髮動“聖戰”

由於美國根深蒂固的體制弊病,墮胎問題無法在議會通過政治手段解決,於是“親生命派”和“親選擇派”之間的矛盾逐漸演變為街頭衝突和真槍實彈的流血戰爭。

一些對政客不抱希望的民間宗教極端分子決定自己對墮胎髮動“聖戰”(Holy war against abortion)。只不過這場“聖戰”的主角不是大家熟悉的伊斯蘭,而是基督教原教旨主義。

美國全國墮胎基金會執行董事芭芭拉 · 雷德福指出,反墮胎運動的參與者採取,煽動憤怒和仇恨的策略和言論來鼓動極端分子將問題訴諸暴力。當激進分子背後的主使告訴他們,“他們有上帝的授權可以消滅墮胎診所”以及“為墮胎而戰鬥是一場善惡之間的戰爭”時,一些極端主義者便會相信他們有充分的理由摧毀或破壞墮胎診所。

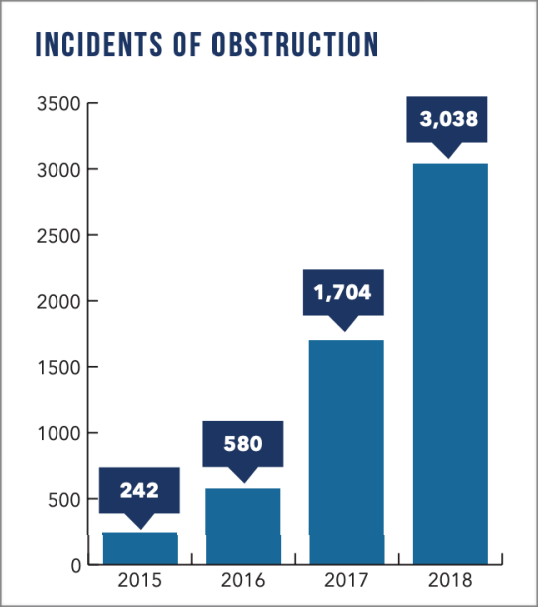

據統計,從1977年到2018年,美國各地提供墮胎服務的診所總共受到包括1900次破壞、189次縱火、42次炸彈襲擊等上萬次暴力事件的衝擊,全國有近一半的墮胎診所曾遭到惡性襲擊。這些針對墮胎診所的暴力事件的發生頻率還有不斷上升的趨勢。

四年間針對墮胎診所的惡性事件發生次數(數據: NAF)

由於針對墮胎診所的宗教極端主義惡性事件頻發,不少實施墮胎手術的診所和醫生不得不選擇退卻。據統計,光是在最近十年的時間裏美國提供墮胎服務的機構就減少了17%。

在很多地方(尤其是南方州)墮胎相關的醫療資源已經極度稀缺,有6個州全州竟然只有一家墮胎診所,需要墮胎的孕婦必須長途跋涉上百公里才能找到一個合法的診所。

剩下那些堅持提供墮胎服務的診所則不得不配備全副武裝的警衞,不少醫生甚至要穿着防彈背心、佩戴手槍去上班。約翰 · 布里頓就是他們中的一員。

1993年,佛羅里達州彭薩科拉市的婦產科醫生戴維 · 岡恩被一名反對墮胎的基督教極端分子以“替天行道”(on behalf of God)之名殘忍殺害。

58歲的布里頓決定接替他的事業,於是每週坐飛機到彭薩科拉市實施墮胎手術。在收到當地人的恐嚇和威脅之後,布里頓開始佩戴手槍、穿防彈衣上班並且為診所尋求專業的安保人員。

手持.357馬格南左輪手槍和身着防彈衣的墮胎醫生約翰 · 布里頓(Photo: Rare Historical Photos)

可惜這一切的努力都未能阻止厄運降臨。一年後,一位美國基督教長老會的牧師保羅 · 詹寧斯 · 希爾來到診所,用一把散彈槍瞄準布里頓的頭部將其射殺,然後將診所的守衞空軍退伍中校詹姆斯·巴雷特也一併謀殺。在殺死二人後這位牧師把槍放在地上,靜靜等待警察到來。

最終希爾被判處注射死刑,在死前他還不忘繼續傳播自己那套基督教極端主義思想:如果你認為墮胎是殺生,你就應該站出來儘自己的一切努力阻止墮胎。願上帝幫助你保護那些未出生的人,就像你想要得到的保護一樣。

計劃生育聯合會等主要墮胎服務提供機構向來是基督教極端分子的眼中釘和肉中刺。近年來最嚴重的案件發生在科羅拉多州。

2015年11月29日,兇手羅伯特 · 迪爾持槍襲擊了當地的一家計劃生育聯合會開設的墮胎診所,事件共造成3死9傷,最終以美國特種部隊到場、兇手投降結尾。

事後警方調查犯人迪爾的背景時從其親屬處得知,迪爾自稱是基督徒並篤信福音主義(注:這一派別的基督徒強調聖經權威、堅信《聖經》無誤)。他把聖經從頭看到尾,並且從心底裏相信裏面寫的內容。他認為只要最終會得到救贖,採取任何手段都是可以接受的。他還相信世界末日。

西方的墮胎之爭之所以會演變成現在這個樣子,宗教是重要的原因之一。

基督教極端分子為自己殺害墮胎醫生所找到的神學根據:“凡流人血的、他的血也必被人所流、因為神造人、是照自己的形像造的。”《聖經 · 創世紀 9:6》

五、墮胎禁令的宗教根源

墮胎問題在西方並非從古至今都像現在這樣充滿爭議。在古希臘和古羅馬,人們並不認為墮胎是什麼嚴重的罪責,當時的法律和宗教都沒有明確地禁止墮胎。相比胎兒未成形的“生命”,當時的人們更注重孕婦的安危和孩子父親的繼承問題。

古希臘思想家亞里士多德在他的著作《政治學》裏寫道:“關於暴露(將嬰兒遺棄在空地致其死亡)和撫養子女的問題,讓我們立法確保不要讓任何畸形的孩子存活……如果人們(在有人口控制政策的國家)生出了多餘的孩子,讓我們在孩子尚未形成感覺的時候實施流產吧。”

他推測男嬰在妊娠之後的第40天開始活動、女嬰則是90天后開始活動,但他同時也承認這個“推測”並不完全準確,而且有很多例外。所以墮胎相關的法律還是應當由各個城邦(國家)依照不同情況而定。

亞里士多德《政治學》

西元后,基督教從天而降。早期護教士、“西方神學奠基人”特土良對亞里士多德的看法持強烈的反對意見。

他認為從受孕的瞬間開始,新生命就已經出現了(immediate animation)。受精卵裏就有“靈魂”的存在,所以任何階段的墮胎都是謀殺一條無辜的生命。

在他死後,其他基督教神學家(比如西元四五世紀的奧古斯丁和十三世紀的托馬斯 · 阿奎那)提出了更接近亞里士多德同時也較為更為温和的方案(delayed hominization)——生命形成於懷孕中間的某個時間節點,只有在懷孕的晚期墮胎才屬於謀殺,在胚胎形成早期實施墮胎應該被譴責但不算謀殺。

遺憾的是教會最終還是採用了更極端的理論。1869年,羅馬天主教皇庇護九世頒佈“詔書”正式廢除了早期和晚期胚胎的區分,規定在受孕之後的任何時間墮胎都會被開除教籍(絕罰)。

自那以後至今,天主教都不會區分懷孕的各個階段,而是禁止一切墮胎行為。現行的“教會法”規定“墮胎既遂者自動開除教籍”。

今年5月26日,教宗方濟各在一個反墮胎集會上重申了教會的立場——“墮胎是絕對不能接受的行為”,即便胎兒被檢測出罹患重病,並將孕婦選擇墮胎的做法類比為“僱傭殺手”。“沒有人不配活着,無論他的年齡多大、健康狀況和生存質量如何,”他説,“殺害人的生命可以解決問題嗎?當然不可以。永遠不要殺生或僱傭殺手。”

在很多以天主教為主要宗教的國家,“教會法”深刻地影響着國法。例如在巴西,除非是強姦所致或孕婦生命受到威脅,妊娠任何階段的墮胎行為皆屬刑事罪行,墮胎者及執行手術的醫生皆有可能被判處入獄;意大利直到1978年以後墮胎才部分合法(僅限於懷孕前九十天),但是現實情況是孕婦通常無法找到診所實施墮胎。

美國天主教主教團反對“羅訴韋德”判決的聲明

其他非天主教的基督教教徒(比如新教福音主義)通常直接援引《聖經》的內容反對墮胎。

他們認為從懷孕的那天開始,人就是神按着自己的形像造出來的(創世紀 1:27)。所以終結生命和賜予生命一樣,都屬於神的範圍。

按照《聖經》的規定,只有在特別的情況下才可殺人,通常都是因為受刑者“侵犯公義”(比如在他們所謂的“聖戰”中),而胎兒是完全無辜的,自然就不應該被“殺掉”。

基督教對墮胎的禁止和限制不可避免地影響了公眾對墮胎的道德評價,並滲透進了英國的普通法。早在十三世紀,英國著名法學家、教士布拉克頓就在著作《論英格蘭的法律與習慣》裏寫道,殺死“成型或活動”的胚胎等同於謀殺。

1803年,英格蘭及威爾士首席法官、虔誠的基督徒艾倫伯勒爵士提出的《艾倫伯勒爵士法》首次明文規定任何在“胎動”後嘗試或實施墮胎的人會被判以死刑,其他情況的墮胎則會被判流放十四年。

英國的普通法關於墮胎問題的處理也被自然而然地移植到了新大陸。1821年美國康涅狄格州部分採用了《艾倫伯勒爵士法》規定胎動後的墮胎非法,其他州緊隨其後紛紛出台類似法律。到了二十世紀初,美國所有的州都設立了限制墮胎的法律。

在西方政治哲學的討論中,美國通常被當做“政教分離”的典範。

美國的建國者希望按照約翰 · 洛克在《論宗教寬容》中所提出的“必須嚴格區分公民政府事務與宗教事務,並正確規定二者之間的界限”來設計政治體制。

美國“精神國父”約翰 · 洛克《論宗教寬容》

然而在現實當中,雖然政府和教會(state and church)的運作已經相對獨立,但是政治事務和宗教事務(politics and religion)卻依舊難解難分。

西方經歷了近代的文藝復興和啓蒙運動,以及現當代的科學技術發展,但至今沒有發展出一套成熟的不依賴一神論宗教性的社會道德。僅從墮胎的問題上我們就可以看出,在今天的美國,洛克所倡導的“不論是個人、教會和國家,誰都沒有正當的權利以宗教的名義而侵犯他人的公民權利和世俗利益”無法付諸實踐。

六、結語

綜上所述,美國的墮胎問題之所以會發展到現在這個樣子主要有三大原因。首先是最高法院強行介入私人領域,為全國設立了一刀切的墮胎標準。

最高法院的規定在不同的人羣、不同的地區和不同的情境中出現了種種水土不服的狀況,最終成了引發“墮胎黨爭”的導火索。

其次,美國的票選黨爭式民主制度本身不能有效地團結全民的力量,通過對話和協商等手段解決重大的社會分歧,反而只會讓整個社會加速兩極化。

由墮胎問題引起的政治和社會矛盾在美國的體制下不斷惡化,未來看不到有任何消解的跡象。

最後,宗教觀念和世俗理性之間有一道難以逾越的鴻溝,很多教徒堅信不疑的東西在普通人看來往往很難理解。面對墮胎這個在西方高度“宗教性”的議題,持不同信仰的羣體難以達成共識。

美國的墮胎問題在宗教和黨爭的推波助瀾下令全社會陷入無休止的爭鬥和內耗,這一現象所展現出的文化弊病和體制失靈值得我們反思。

參考註釋

[1] Ely, John Hart. “The wages of crying wolf: A comment on Roe v. Wade.” YAlE lJ 82 (1972): 920.

[2] Tribe, Laurence H. “The Supreme Court, 1972 Term.” Harvard Law Review 87, no. 1 (1973): 7.

[3] https://www.theguardian.com/film/2019/jan/15/anti-abortion-film-roe-v-wade-trailer

[4] http://people.com.cn/GB/channel2/18/20001103/298679.html

[5] Vinovskis, Maris A. “Abortion and the presidential election of 1976: A multivariate analysis of voting behavior.” Mich. L. Rev. 77 (1978): 1750.

[6] Pew Research Center. “Political polarization in the American public.” (2014).

[7] https://www.nytimes.com/2016/09/12/opinion/campaign-stops/the-rise-of-presidential-extemists.html

[8] Brady, David W., Hahrie Han, and Jeremy C. Pope. “Primary elections and candidate ideology: Out of step with the primary electorate?.” Legislative Studies Quarterly 32, no. 1 (2007): 79-105.

[9] National Abortion Federation, Violence and Disruption Statistics (2014 and 2018).

[10] https://afajournal.org/past-issues/2019/may/abortions-clinic-numbers-continue-decline/

[11] https://www.newscientist.com/article/2118463-abortion-rate-halves-if-women-have-to-go-extra-100-miles/

[12] https://www.npr.org/2015/12/17/460034776/facing-harassment-some-abortion-providers-turn-to-armed-guards-bullet-proof-vest

[13] McCann, Joseph T. Terrorism on American soil: A concise history of plots and perpetrators from the famous to the forgotten. Sentient Publications, 2006. 202.

[14] https://www.nytimes.com/2015/11/29/us/ex-wife-recalls-colorado-gunman-as-imperfect-but-a-good-man.html

[15] Edelstein, Ludwig. “The Hippocratic Oath: text, translation and interpretation.” Ancient medicine: selected papers of Ludwig Edelstein (1943): 6-14.

[16] Aristotle, Politics, 7.16.

[17] Tertulian, Apologia, 9.

[18] Augustine, De Nube et Concupiscentia, 1.17.

[19] “Qui abortum procurat, effectu secuto, in excommunicationem latae sententiae incurrit.” Canon 1398.

[20] https://www.cnn.com/2019/05/26/europe/pope-francis-abortions-hitman-rome-intl/index.html

[21] https://www.cnn.com/interactive/2019/05/europe/italy-abortion-intl/

[22] https://bible.world/zh/%E5%A0%95%E8%83%8E#cite_note-3

[23] Bracton, Henry, and George E. Woodbine. De legibus et consuetudinibus Angliae. Yale University Press, 1915.

[24] Locke, John. The Second Treatise of Government:(An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Civil Government), And, A Letter Concerning Toleration. Vol. 1. Library of Alexandria, 1956.

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。