馮紹雷:俄羅斯究竟是不是冷戰“失敗者”?

【文/ 馮紹雷】

全球轉型進程與作為大國的俄羅斯之間的複雜互動,難以僅靠人們耳熟能詳的既有範疇來輕鬆如意地加以解釋。換言之,為能夠有效進行分析與詮釋,需要首先來討論一些學術範疇、工具與理論問題,而不是按照所謂“政治正確”的需要,把事實與理論概念簡單地加以嫁接。本文主要討論當代俄羅斯外交的主體、觀念、結構與週期所涉及的範疇與理論觀點問題,為當代俄羅斯與大國關係的闡述提供一個初步鋪墊。

一、有關俄羅斯外交主體的爭論

俄羅斯外交主體的問題,主要是指俄羅斯究竟是以怎樣的一種國家身份、帶有怎樣的體制特徵,以及處於怎樣一種特定歷史地位在與外部世界進行互動。討論身份政治的好處,是可以通過歸類,讓每個國家對號入座,各得其所,然後確定其與整個國際體系之間帶有很大動態性的相互關係。但是其中一個還未被充分研究的問題是,幾乎所有這些概念與範疇都是在一定歷史條件下的人為構建,難免帶上各不相同的時代特徵、利益背景和意識形態的烙印,從而使得這些概念本身就有無盡的爭論。雖然幾乎所有這些爭執都遠無定論,然而這畢竟使我們有了一個較為廣譜的思考空間,便於在“後真相”“後事實”時代的撲朔迷離中去探究真諦。這裏所選擇、介紹與分析的,是比較能夠體現俄羅斯外交特質的有關主體與身份的若干爭論。

葉利欽(左)與戈爾巴喬夫,圖自俄羅斯衞星通訊社

(一)俄羅斯是“地區國家”和“冷戰失敗者”嗎?

蘇聯解體之後,在有關俄羅斯國際地位的爭論中,有兩種説法盛行一時。其一,認為俄羅斯已從世界大國地位迅速淪為“地區國家”;其二,與這一範疇相關的流傳更為廣泛的説法,認為俄羅斯是一個“冷戰的失敗者”。

1. 俄羅斯僅僅是一個“地區國家”嗎?

2008年奧巴馬執政後,為推行美俄關係“重啓”,無論對俄羅斯的內政還是外交,都一度表現出十分容忍。“美國政府數年來第一次幾乎沒有對俄羅斯的國內政體進行公開指責,也沒有把俄羅斯的外交政策義務與俄羅斯的民主缺陷關聯起來”。[1]但2013年底烏克蘭危機發生後,特別是當危機進入2014年3月18日克里米亞被納入俄羅斯的高峯階段,美國政要忍不住了。一週後的3月25日,奧巴馬在海牙核峯會後的新聞發佈會上説:“俄羅斯不過是一個威脅近鄰的區域性國家,這並非是由於其強大,而恰恰是因為它的虛弱。”[2]把俄羅斯稱作“地區性國家”這一明顯對俄貶抑、藐視的説法,不但一改“重啓”以來奧巴馬本人對俄立場的謹慎態度,而且半年後,奧巴馬進一步稱俄羅斯是與“埃博拉”“伊斯蘭國(IS)”並列的“當今世界三大威脅”之一[3],並決定把俄羅斯逐出G7。對照2006年德國還曾專門將G7主席國的位置讓給俄羅斯,奧巴馬上述的這一説法,後來招致歐盟委員會主席容克的嚴肅批評。[4]也如美國駐蘇聯最後一任大使馬特洛克在2014年瓦爾代會議講演時所直言,是由於美國的傲慢才導致了莫斯科的非常反應。[5]

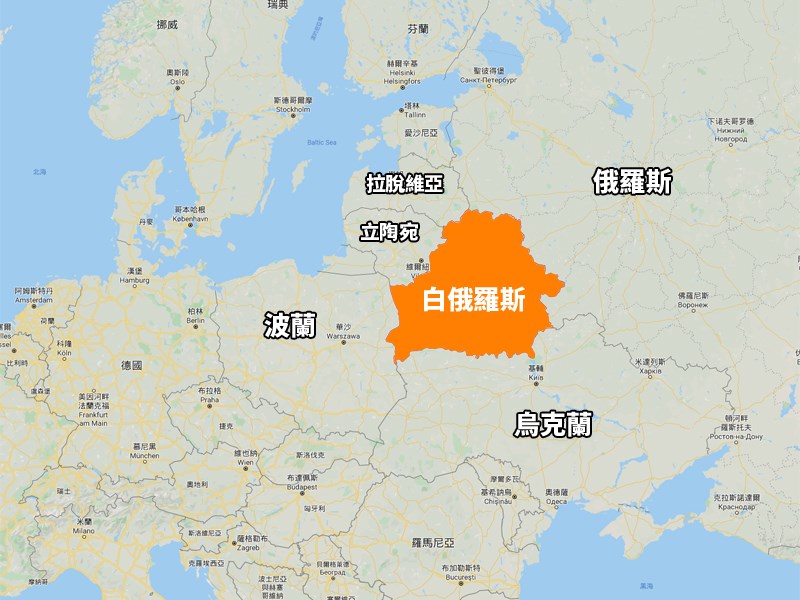

俄羅斯究竟是一個地區性大國,還是依然有着全球影響力的大國?當代俄羅斯當然不可能再是像蘇聯那樣與美國平起平坐的世界超級大國。但是根據《美國新聞與世界報道》所做的2020年“世界最強實力國家”(Theworld’s most powerful countries)排行榜統計,美國第一位,中國第二位,俄羅斯居第三位。[6]而據丹佛大學弗雷德裏克·S.帕迪國際未來中心(Frederick S. Pardee Center forInternational Futures)2020年7月發佈的國家實力分析模型,以及蘭德公司2020年度報告《測量大國:大國週期與21世紀大國戰爭的風險》中關於2040年前大國排行榜的評估,美國排名第一,中國第二,印度第三,俄羅斯第四。[7]顯然,在俄羅斯被“降格”為“地區國家”的問題上,各方認知有很大差距。2008年後,從國際金融危機一直到烏克蘭危機後西方的連續制裁,對俄羅斯新的實力與地位構成了巨大傷害。甚至當2020年白俄羅斯、納卡地區、吉爾吉斯斯坦等歐亞地區出現動盪時,有輿論認為:俄羅斯主導的歐亞原蘇聯區域模式已經“終結”。然而,在俄羅斯周邊形勢動盪的同時,人們卻又看到了俄羅斯在東亞、北極、拉美和中東等世界各地的全面伸展。

總之,俄羅斯影響全球的戰略力量、能源資源領域雖有限但依然優長的潛能、在全球議程問題上的豐厚經驗積累、以及遼闊疆域和獨特地理位置所造就的橫跨全球的輻射力,是否都已遠遠超出了作為“地區國家”的水平?無論西方和其他國家對此存有多少爭議,至少俄羅斯人自己是充滿自信的。在他們看來:俄羅斯依然是一個並非處處領先、但毫無疑問是一個具有全球影響力的大國。這也是它得以繼續伸展和抗爭的認知基礎之所在。

從實踐看,無論從地緣政治還是從世界歷史的觀點來看,如果僅將俄羅斯定位成一個地區國家,大國尊嚴的挫傷感必將使其難以再回歸俄羅斯與西方熱絡相處的年代。另外,不僅奧巴馬本人提出了這樣一個貶抑俄羅斯的官方判斷,實際上,這一判斷多半還來自美國國內那些帶着“專家”頭銜、而實際上對俄羅斯認知膚淺的“精英”們的解讀。資深專家凱瑟琳·司多妮認為,美國傳統觀點中的一個主要問題是:“嚴重低估普京手中所擁有的牌的價值”。特別是像麥凱恩這樣的強硬派,稱俄羅斯不過是一個“偽裝成國家的加油站”,認為“冷戰後的俄羅斯衰落、過時”。[8]用美國真正的老資格俄羅斯問題專家、曾在白宮工作多年、同時是喬治城大學著名教授的安琪拉·斯登特的話來説,這些現今在白宮主持工作、然而並沒有對俄羅斯問題真正下過苦功的年輕人,他們專業知識的缺乏,才是美國決策的關鍵問題所在。這是美國學術界和決策界一個非常致命的“社會學問題”。[9]

克里米亞公投支持迴歸俄羅斯 圖自路透社

客觀地説,俄羅斯聯邦是作為蘇聯法定繼承國而得到國際社會承認的。這意味着,一方面俄羅斯與解體後的烏克蘭、白俄羅斯、哈薩克斯坦等其他原蘇聯國家一樣,都是獨立平等的國際主體;但是另一方面,至少在以下四個方面,俄羅斯又凸顯出不同於一般的原蘇聯加盟共和國的地位與影響力狀況。其一,經過國際協商,俄羅斯獨自承擔了蘇聯時期遺留下來的大量戰略核武器的儲存與監管,這意味着俄羅斯依然是一個具有法律地位、與西方就戰略核武器進行對等談判與合作、同時也有實力對西方進行反制的核大國。其二,俄羅斯作為蘇聯國際地位的法定繼承國,擁有安理會常任理事國的席位。這不僅表明了從蘇聯到俄羅斯的世界大國地位的延續性,而且這是以和平方式實現國際體制演進的一個重要標誌。其三,俄羅斯是一系列重要地區組織(如集安組織、歐亞經濟聯盟、上合組織等)的發起者和推動者,也是一系列相關多邊活動(如多次舉行聯合軍事演習等)的主持者,這説明仍然需要俄羅斯承擔一定的處理原蘇聯地區國家間事務的責任。其四,作為蘇聯時期政治、經濟、文化影響力最大的承載者與後繼者,俄羅斯維繫着這一遺產,與世界各地保持着遠超過一般原蘇聯國家的傳統關係。

事實上,在美俄關係“重啓”的過程中,正是因為奧巴馬總統曾把俄羅斯當作一個全球大國來看待,一系列重要協議才得以達成;而一旦低估其實力,藐視其存在,勢必會引發動盪。如安琪拉·斯登特所言:“許多俄羅斯人認為,對於蘇聯解體後那種創傷和動盪的影響程度,美國一直都沒有理解。事後看來,我們可以指出,俄羅斯在20世紀90年代應對從國家掌控經濟演變到準市場經濟這一重轉換的過程中,取得了無可置疑的進步。克林頓政府將俄羅斯鄰國的非核化、市場經濟起步、實現差額選舉、擁有更大的言論自由,以及確保俄羅斯在巴爾幹地區與美方合作,都視為其成就的一部分。然而,在新的歐洲-大西洋安全架構中,美國卻無法給俄羅斯提供一個有意義的角色——或者説,無法給俄羅斯提供一種利益。”[10]

苦於20世紀90年代的實力不彰,俄羅斯無法在當時與美國公開叫板或者抗衡。經過“十年黃金時段”之後,俄羅斯國力有所復甦,特別是在普京威望抬升的背景之下,就很難再接受西方這一類的輕蔑貶損之詞了。[11]相反,“如今的莫斯科卻把美國看成是一個正在衰落下去的大國”。[12]

2. 俄羅斯究竟是不是冷戰的“失敗者”?

俄羅斯究竟是一個“冷戰失敗者”,只能接受西方在其原有勢力範圍內的不斷擴張,還是如西方領導人在諸多公開言論中所宣稱,同時也被俄羅斯所接受的觀念:冷戰無敗者?這兩種不同的判斷,會形成兩種不同的戰略;兩種不同的話語,也會產生兩種不同的身份認同。

沒人能夠否認,冷戰結束過程中戈爾巴喬夫主動退卻讓步,以及蘇聯解體後俄羅斯綜合國力急劇萎縮的事實。包括葉利欽政治顧問格·薩塔羅夫在回憶錄中也既含蓄但又明白地承認:“許多國家的外交政策中已沒有了共產主義意識形態和對世界領導地位的追求,日趨明顯地出現了無條件向‘冷戰’勝利者投降,什麼也不追求的傾向。”[13]實際上,從筆者多年來與西方精英交往的感受來説,大多數人儘管會在場面上做出“冷戰無敗者”這樣的宣示,但實際上,美國的戰略決策依據,都是從這樣的立場出發的:蘇聯已經解體,俄羅斯已然衰落,已經不是當年與美國平起平坐的超級大國了;因此,俄羅斯沒有資格和美國坐到一張桌子上來平等對話,也沒有權利和美國討價還價。這是美國,乃至於整個西方“深層話語”的基本心態。“9·11事件”以後,普京全力支持反恐,高舉迴歸歐洲大旗,不光要求加入歐盟,而且希望加入北約。但是,歐美對此卻全然不放在眼裏,更多將之視為俄羅斯的示弱。從美國堅持北約東擴、2002年決意退出反導談判進程等舉措來看,大體上,就是因為有着這樣一個深層心理背景在起作用。

然而,普里馬科夫的觀點是,“蘇聯的解體不能歸結於其在冷戰中的敗北”。理由是:第一,“人民支持葉利欽絕不是因為他做出了使蘇聯解體的事情,而是因為大多數人不願意回到過去極權時代。”換言之,這是人民的自覺選擇。第二,雖然普里馬科夫作為一個持有中左立場的老資格政治家,曾非常冷靜、客觀地斷言,“不認為國外勢力會直接參與”蘇聯解體過程,但也承認,“在美國和西歐,盼望蘇聯早日崩潰的人為數不少。”而這是因為他們自己也擔心“蘇聯的解體會導致國家出現動亂,因為在該國各地部署着大量核武器。”第三,有一個事實毫無疑問可以作為佐證,“後蘇聯時期的空間並沒有陷入混亂,蘇聯的核力量依然完整地保存下來,仍矗立在解體國家的法定繼承者俄羅斯的國土上。然而,正是基於冷戰結束後形成的不對稱認識,換句話説,就是美國贏得了冷戰而蘇聯輸掉了冷戰,華盛頓才認為,在世界事務中美國和俄羅斯的權利平等是‘不合理的’。”[14]

從國際法角度來説,以和平方式終結的這場較量並沒有法律規範意義上的失敗者。普里馬科夫據理力爭的立場在於,俄羅斯是作為前超級大國與美國一起終結了冷戰。[15]顯然,在俄羅斯,普里馬科夫的這一表述不僅是較有代表性的官方看法,也反映了相當多數精英與民眾的看法。但也仍需承認,冷戰終結多年之後,多數西方精英經常毫不在乎、並十分外露地把自己視為“唯一勝利者”的態度與立場也沒有改變。

(二)當代俄羅斯:“前現代”、“現代”、還是“後現代國家”?

從帶有時間含義的現代性視角來看,蘇聯解體之後,俄羅斯究竟是一個需要完成自身的——首先是國家政治建構的——現代化的國家,還是一個如歐盟國家那樣已經完成了這一進程、處於超越主權階段的後現代國家?抑或是一個既有大量前現代特徵、又面臨現代化的緊迫任務、同時還伴隨着大量後現代稟賦的具有多重身份的大國?

從現代性的角度討論國際關係中行為主體的身份屬性,並不是紙上談兵。蘇聯解體留下了一系列尚未解決的問題,都與現代國家的身份密切相關。比如,烏克蘭與格魯吉亞危機中暴露出來的名義上主權獨立、而實際上所屬領土卻難以管轄的狀態,即使多年轉型也未能真正按照西方樣式構建起國家、社會與市場間的持續穩定體制,歐亞區域化進程中的新興獨立國家相處的法律原則與傳統“潛規則”之間的相互抵充等。這些都反映了現代化水平的實際情況與現代性要求的國家建構之間的重大反差。21世紀以來,各種各樣的歐亞地區衝突——俄格衝突、烏克蘭危機、“顏色革命”——大都因上述尚待解決的國家建構問題而起。所以,21世紀歐盟與俄羅斯一系列爭端中的一個基本認知問題在於“現代性”之爭。因為歐盟認為,自己已經是一個超越國家主權、並以超越主權的國家聯盟方式存在的身份主體,而俄羅斯還是一個尚停留在主權構建階段的國家,就現代化發展水平而言,歐盟要“高於”俄羅斯。歐洲資深專家曾這樣告訴筆者:俄羅斯還停留在19世紀。但問題在於,俄羅斯另有主見。在俄羅斯專家看來:捍衞主權,這就是在捍衞歐洲傳統的價值,同時也更加順應時代潮流。俄羅斯精英對來自歐洲的批評毫不留情地反唇相譏:正因為歐盟拋棄了主權觀念,才真正是自亂陣腳,失去了方寸。而英國脱歐,正是這一觀念之爭所導致的現實的寫照。

2014年6月,G7在布魯塞爾召開17年來首次把俄羅斯排除在外的峯會;本次原定於在俄羅斯舉行的峯會臨時改在歐盟總部舉行以報復俄羅斯在克里米亞和烏克蘭問題上的行動。圖自中國日報

從現代性視角看待俄羅斯身份屬性問題,之所以會產生爭議,是因為這緊密關聯着如何重新闡述與現代化相伴隨的世界歷史進程的問題。邁克·大衞-福克斯曾在專門介紹與蘇聯之前、蘇聯、後蘇聯各個時期相關的歷史文獻(主要是出自英美的歷史文獻)的著述中,論及了運用“現代性”概念進行研究的方法問題。雖然現代性的概念是大多數歷史學家的研究基礎,但它的意義仍各不相同。邁克·大衞-福克斯歸納如下,當現代性概念被用於俄羅斯之時,至少有四種基本方法,從而得出的觀點不同:第一種方法得出的觀點反對俄羅斯存在過現代性的觀念,俄羅斯仍然是一個前現代國家。第二種認為俄羅斯存在着現代性,本質上類似於其他國家的現代性,並且是普遍世界歷史發展進程的一部分。而就第三種方法得出的觀點看來,存在着許多不同的現代性,每個國家和地區有着自己獨特的現代性,俄羅斯也是其中之一。最後,第四種認為,各種不同的現代性是能夠在互相交織發展的背景之下,與多種傳統元素互動、共處,並創造出各種樣式的混合體來。[16]

現代性視角下的俄羅斯外交身份問題之所以值得討論,是因為它既不像一些歐洲專家基於單一的線性時間概念所描述的那麼簡單明瞭——超越主權的“先進”的歐盟vs.維護主權的“落後”的俄羅斯;也不全如俄羅斯一些專家以“迴歸保守”抵制“後現代”現象的評價來得那麼消極。猶如俄羅斯學者科爾圖諾夫所言:“後現代主義作為一種哲學和社會學建構,反映了西方社會的日漸疲憊;特別是曾經在現代主義時代一度占主導地位的動員能力和不容妥協的理性主義原則,都不得不宣告趨於鬆弛。”[17]這意味着,關鍵問題還在於如何來理解“現代性”這一概念本身。

法國年鑑學派重要代表人物、當代歷史學家克里斯托夫·夏爾勒認為:現代性就是“存在於當下的未來”,或進一步來説就是“被視為能真實存在的最好的一種未來。”按照這樣的定義,夏爾勒指出,“圍繞未來的話語(指現代性)不僅會根據假想的未來重新詮釋現在,還必然會重新詮釋過去;而與之相反,以往的歷史性體制則會以維繫過去(‘傳統’‘風俗’‘先例’‘遺產’)為目標來構想現在和未來。”夏爾勒理解的關鍵在於以下三方面:第一,把“現代性”與“歷史性體制”兩個概念加以區分。現代性話語主張按“能真實存在的最好的一種未來”的要求重新構建過去、現在與將來三者之間的關係,而“以往歷史性體制”只在於“維繫過去”。第二,“現代性的高潮與低谷則指示了此種話語的製造與其傳播能力的不平衡性。”換言之,現代性的發展水平取決於對過去、現在與未來三者相互關係的詮釋與構建能力;也即,如果能夠在過去、現在與未來這三者之間合理、適當地構建起敍事體系,那麼就能夠切實有效地引領現代化的實際進程。第三,現代性的當代主題,是“在經歷了充滿疑慮困惑的‘後現代’時代之後,嘗試以討論‘多元現代性’與歷史進程差別化的加速度來革新有關現代性的話語。”換言之,如何調處不同時間維度、不同文明背景下的現代性,也即如何去解決當代人缺乏共時性的深刻弊端是當代的現代性爭議的關鍵。在克里斯托夫·夏爾勒看來,歐洲精英欲將其自身的“現代性”強加於世,釀成了20世紀的兩次大戰;而盲目模仿1848年“民族之春”的當代一系列不同文明與時間維度之下的“顏色革命”,其實質都是停留於過去的集體記憶,無法應對變化無定的當代世界。[18]

換言之,如果“現代性”僅僅停留在以西方經驗來解釋世界,僅僅以西方式的國家認知來評判國家屬性是否“現代”,而忘卻了放在更為廣闊的不同空間、不同文明範疇下,在不同時間性的維度之下來對其進行評説,誠如巴瑞·亨德斯所言,這樣的“現代性”的理論基礎就有了偏差。[19]

現代性視角下的俄羅斯身份爭議,顯然作為各種爭端的由頭之一左右着各方的對外立場。然而,相形之下,現代人文社會科學理論儘管提出了不少頗有意義的假設與命題,卻遠沒能形成共識。特別是還不知如何對俄羅斯的“現代性歸屬”做出一個系統周全、令人信服的定義。在這樣的背景下,至少“多元現代性”的提出打破了教條,提供了相對寬容的依據,使人們有可能對不同時間維度、不同文明環境下的身份認知問題進行認定。換言之,使人們有了一個更為廣譜的視角,來確定俄羅斯在國際政治現代化進程中的身份問題。[20]就這一視角而言,至少俄羅斯是現代化進程中一個特立獨行的世界性大國:無論是在人們廣為讚歎的思想、科技、文學、藝術等諸多領域拔得頭籌,引領世界的重大進步,還是在尚存尖鋭爭論的政治、軍事、安全等領域的制度創設、社會革命、地緣競爭對世界現代化所帶來的深刻影響,俄羅斯這個巨人的落後與趕超、學習與反叛、模仿與創新、隱忍與奮起,都將會是在“多元現代性”國際討論中最值得關注的大國之一。

(三)冷戰後的俄羅斯:是“帝國”還是“民族國家”?

如果不從現代化進程的線性視角,而是從政治屬性的譜系視角對俄羅斯外交主體的政治屬性進行評判,那麼至少涉及兩個問題:一是,蘇聯解體後的俄羅斯是否已經成為一個標準的“民族國家”?二是,俄羅斯是否依然是一個“帝國”?

1. 從“民族國家”向“帝國”的倒轉

“帝國”作為一個描述治理模式的中性概念,已經有數千年的歷史。比起當今任何一個號稱具有現代建構的國家範式,俄蘇有着時間更長、更龐雜、但也更豐富、更特別的與帝國有關的治理傳統。在世紀之交的全球化、西方化的大潮之下,轉向現代民族國家,毫無疑問,是包括俄羅斯在內的所有原蘇聯國家的基本政治要求。

國際政治專家相蘭欣教授在2003年發表的一篇論文中,論及當時正處於轉型中的俄羅斯外交主體的屬性問題,明確提出:“既然俄帝國由於蘇聯的解體已正式結束,俄羅斯的外交政策欲重振帝國舊夢是不現實的。當然,從過去十年的歷史經驗來看,俄羅斯轉型確實經歷了一個極其痛苦的過程。目前可以肯定的是,俄外交從帝國式走向大國——民族國家式的轉型已大致完成……”[21]然而,人們發現,即使蘇聯解體,俄羅斯精英仍念念不忘地從“帝國”範式獲取借鑑。尤其是,當俄羅斯推行歐美傳統的民族國家建構的實踐時,至少受到兩方面的挑戰:一是,新獨立的民族國家迫切希望加入北約與歐盟的政治選擇,嚴重削弱了俄羅斯與原蘇聯國家的傳統聯繫,深刻影響地區穩定;二是俄羅斯聯邦在構建“民族國家”的過程中,本身也面臨着分離主義的嚴重威脅。20世紀90年代初以來,大凡希望脱離俄羅斯,或者希望從聯邦中央獲得更多權益的聯邦主體,都曾經以“民族國家”範式作為與聯邦中央進行博弈的工具。特別是在21世紀地區危機接連爆發的情況下,從帝國治理模式中尋找借鑑,已成為俄羅斯精英公開討論的一個話題。

在烏克蘭危機發生五週年之際,俄羅斯最有影響的國際政治研究刊物《全球政治中的俄羅斯》曾經專門組織了一場重要討論。在這場討論中,俄羅斯學者與國際學者一方面尖鋭地批評歐洲同行在20世紀中葉摧毀了自身的帝國模式之後,並沒能真正成為民族國家,但是又快速轉入“一體化”進程,並在冷戰終結後的20世紀90年代到21世紀最初幾年走向頂峯;然而,又在這樣短暫的“一體化”高潮之後迅速墜入內部動盪。這場討論對此提供了新的詮釋,認為這一曲折變化的實質在於:人為地、主觀臆斷地構建了過去的“帝國”、現代的“民族國家”、面向未來的“一體化”三者之間的相互關係。而這也導致了歐盟地區國家今天的混亂局面。這場討論在另一方面又提出:既不願意、也無法加入歐洲“一體化”的俄羅斯,雖不能重回帝國,但也成不了歐洲式憲政與市民社會傳統基礎上的“民族國家”,於是就需要在當代條件下對帝國遺產提出重新解釋,以求運用傳統治理機制的積累來擺脱“國家建構”和地區衝突的困境。[22]值得關注的是,這場討論不僅把國家內部構建與對外關係相互聯繫起來,而且關注從歷史經緯的視野,來評判當代國際政治的進程。相比較於把“帝國”“民族國家”“一體化”這些概念的簡單搬用、就事論事,或者停留於意識形態宣傳的做法,這場討論的語境似乎更接近於當代國際事務多元化進程中的複雜現實。

烏克蘭危機 圖自俄羅斯衞星社

2. 危機深化中的民族主義因素

人們對於習以為常的通用觀念的反思,首先是從以下這一問題開始的:民族國家構建的範式是否帶來了後蘇聯地區的局勢穩定呢?看來,事實比任何理論假設都要來得更為殘酷。艾瑞卡·哈里斯認為:俄羅斯和烏克蘭作為兩個尚在構建中的後共產主義民族國家(post-communist nationalizing states)之間的衝突,往往被太多地從地緣政治角度來加以詮釋,而實際上應該轉向揭示民族主義和種族因素在危機中所起的作用。艾瑞卡·哈里斯的觀點是,一方面,歷史記憶——尤其是第二次世界大戰的歷史事件——被人為地玩弄了,歷史形成的社會分裂被投射至當代衝突。例如,早已被揭露和批判的烏克蘭西部地區曾對納粹勢力的依附,現在卻被描繪成對俄羅斯的抗拒;戰爭時代“為獨立而戰的戰士們”,被描述成蘇聯時期一直在犧牲和遭受逮捕的民族發展歷史敍事的主角。而另一方面,在後共產主義的背景下,語言認同成為種族的代表,並越來越被政治化。在各不相讓的民族國家構建過程中,語言認同被利用、被扭曲、被簡單地視為一種政治立場。按照艾瑞卡·哈里斯的理解,當下俄羅斯與烏克蘭的衝突基本上是一個互動過程,其中的每一方都要通過對方才能對自己進行重新梳理和民族國家定位。當烏克蘭在俄羅斯勢力範圍內努力尋得解脱的時候,俄羅斯則致力於重新構建傳統的敍事關係。艾瑞卡·哈里斯在這裏討論的爭議性歷史記憶的民族主義詮釋(包括政治化的種族、被大肆宣揚的語言差異等),被證明的確是在衝突中發揮了作用。實際上,這場衝突是一場“角色的戰爭”,因為種族、語言、傳統這些要素促使各民族國家在建構過程中重新確定着各自的身份,而這足以使俄羅斯和烏克蘭之間的衝突升級。[23]

一些學者認為,民族國家的敍事模式不僅不合用於解決烏克蘭危機,也尤其不合用於危機中的俄羅斯:其一,歷史上的俄羅斯雖然努力學習西方,但並不存在西歐式的市民社會基礎,而是有着宏大帝國的傳統;其二,20世紀70年處於對抗性條件之下的高度集權和計劃經濟階段,更是遠離民族國家建構的範式;其三,在當代條件下,無論從內部還是外部來説,也很難簡單地模仿歐美式的民族國家建構,反倒是有可能更多接受來自帝國輝煌拓展時期的遺產,來加強作為一個大國建設的體制上和思想精神上的基礎。

總之,危機披露了一個重要信息:一度被認為是冷戰終結後從帝國向民族國家演化的“正常化”的路徑,現在卻成為歐亞地區危機深化的緣由。

3. 帝國雖已離去,民族國家則姍姍來遲

烏克蘭危機之後,俄羅斯出現了兩種顯著的迴歸傳統的趨向。其一,2018年,也即烏克蘭危機發生近五年之際,《全球政治中的俄羅斯》這份重要刊物發表了兩篇站在帝國研究立場上來觀察這場危機後果的文章。一是“沒有烏克蘭的俄羅斯:大敍事的轉型”,作者安德烈·捷斯利亞這樣寫道,“為了回答有關俄羅斯和烏克蘭的身份認同問題,非常有必要先搞清楚:烏克蘭歷史敍事的兩種基本模式。”烏克蘭歷史敍事的“‘短’模式見之於1810年代末至1820年代初問世的《俄國人的歷史》和尼古拉·科斯托馬羅夫(1817-1885)的著述,後者將烏克蘭的歷史追溯到16世紀,並在很大程度上與哥薩克的歷史聯繫起來。另一個古老的版本,則可以追溯到弗拉基米爾·安東諾維奇(1834-1908)及其學生米哈伊爾·格魯舍夫斯基(1866-1934)的時代,這一版本中的‘標準’與俄羅斯歷史‘通常’的模式相矛盾。”[24]捷斯利亞的觀點是,第一種“短”模式的特點,雖缺乏歷史深度,但它與俄羅斯的歷史敍事模式很少衝突。該模式中的烏克蘭歷史似乎就只是編年體歷史,聚焦於最近幾百年的事件,且也主要集中在第聶伯河流域地區。這一模式提供了宗教與民族認同的相互聯繫,因為它把波格丹•赫梅利尼茨基起義描述成為國家歷史上的關鍵事件,並將其解釋為一種為信仰而戰的“宗教戰爭”。這一模式並沒有讓烏克蘭歷史上的關鍵事件與原有的大俄羅斯敍事相抗衡。而莫斯科國君強調的正是歷史和信仰的統一。另外一種“短”模式,卻強調希臘天主教與東正教的信仰差異,特別是在加利西亞等地區。這就與一系列有關俄羅斯“統一性”的概念發生了直接矛盾。而“長”模式解決了一些問題,其所保障的是烏克蘭敍事中的民族主義運動偏好,“哥薩克”的故事在這一歷史敍事框架中就成了烏克蘭民族復興的基礎,基輔羅斯的歷史按照構建烏克蘭“黃金時代”的要求被塑造成“迴歸歷史的時刻”。換句話説,只需要從民族主義立場出發,將所有現成的象徵物一一對號入座就可以了。因此,捷斯利亞總結道:烏克蘭歷史中的“短時段”和“長時段”模式,是對於帝國曆史框架很不一樣的兩種立場。前一種立場允許無痛“包容”,而另一種立場則正好相反,對俄羅斯帝國曆史敍事加以堅決反對。

2014年,烏克蘭最大的列寧像被激進分子推倒。圖自AP

面對歷史敍事中的鮮明對立,捷斯利亞頗為傷感地提出:“作為俄羅斯的自我書寫和自我理解,是否需要和不可避免地把描述烏克蘭的敍事作為前提?俄羅斯能不能在沒有烏克蘭的背景下進行思考?鑑於上述歷史回顧,帝國框架並不認為烏克蘭是必需的組成部分。此外,帝國結構本質上是動態的,沒有任何領土或民族元素是不可或缺的(帝國是存在於譜系移動之中的)。在烏克蘭民族主義歷史敍事的兩種版本中,俄羅斯並不是作為實體要素,而是作為‘敵人’存在的。烏克蘭歷史敍事是將俄羅斯作為敵人來構建自己的國家整體敍事的。”[25]捷斯利亞得出的結論是,“俄羅斯身份問題方面的表現則不同,它有能力徹底重建帝國的敍事,提供一個不同版本的帝國曆史,它來自於現實邏輯,而不是過去某一歷史共同體的邏輯……有必要從宏大的歷史敍事中分離出某種關於俄羅斯的、有獨特邏輯的敍事。”[26]看來,經過危機後多年的折騰,一部分俄羅斯精英已沒有太多耐心與烏克蘭在傳統的同一敍事框架下共處。

更為重要的是該雜誌主編費奧多爾•盧基揚諾夫在一期雜誌中所撰寫的總結。在盧基揚諾夫看來,帝國敍事不僅適用於俄羅斯,同樣也適用於當代歐洲的政治建構。他認為,首先,“鑑於耶魯大學歷史學家蒂莫西·斯奈德(Timothy Snyder)提出,任何歐洲國家都不可能建立起自己的民族國家(甚至像一些大國,如法國、英國、德國),它們要麼是在帝國方式之下,要麼只是在歐洲共同體的形式之下(研究者似乎有意拋棄了一些案例,比如斯堪的納維亞;但是對於東歐,似乎結論更有道理);所以,如果堅持它自己獨立的民族國家建構的那一套,那麼烏克蘭註定會失敗,因為歐洲共同體根本無法接納烏克蘭。”在盧基揚諾夫看來:“歐盟本身的命運,尚且在未定之天。”他引用了來自奧地利維也納人文研究所的老朋友伊萬•克拉斯採夫所説的話:“對於現代歐洲而言,最為尖鋭的問題在於,需要克服的並不是二戰的後果,而是一戰,因為它破壞了一個曾經是帝國的世界”。

其次,盧基揚諾夫認為:“21世紀第一個十年中期所發生的事件,表明當時普遍接受的觀點是——要按照西歐的觀念來對整個歐洲進行激進的改造。俄羅斯反駁了這一企圖(這裏有一點簡單化了,不過俄羅斯反對被納入按照大西洋模板的‘大歐洲’,在這一方面是發揮了關鍵性的作用),但是它自己卻發現處於一個完全不同的地緣政治和文化心理情況之下。”第三,盧基揚諾夫指出,“蒂莫西·斯奈德認為歐洲國家無法克服帝國解體的創傷,只有歐洲一體化才取代了身份的喪失(或許值得回憶一下,前歐盟委員會主席巴羅佐坦率地説過,歐盟是一個新類型的帝國)。這對俄羅斯很重要。俄羅斯並沒有成為一個民族國家,許多人正是這樣看待解體之後俄羅斯的發展方向”。盧基揚諾夫又引用了聖彼得堡歐洲大學的阿列克謝·米勒(Alexey Miller)的話:“將民族國家視為一種規範,是現代俄羅斯政治思想中缺乏批判性的歐洲中心主義的一個例子……蘇聯遺產的特點,正是在於通過制度化和採用領土劃分的方式鞏固了多樣化種族的存在。這使得在俄羅斯構建民族國家就再也不可能了”。然後,盧基揚諾夫補充道:“回到帝國當然不可能……但是,俄羅斯也並不是建立在別人的民族架構的基礎之上。正像安德烈•捷斯利亞所説,需要對帝國現象有新的理解。”[27]

其二,什麼才是對於帝國現象“新的理解”呢?盧基揚諾夫特別強調:“‘俄羅斯世界’的概念在經歷了烏克蘭衝突的震盪之後,如果將它與領土收復主義、沙文主義相區別的話,就可以成為當代重新探討帝國問題的一個組成部分。”[28]2014年3月18日,普京總統關於接受克里米亞加入俄羅斯聯邦的議會演講,可被視為出自歷史和文明立場將其對外戰略進行解釋的一個重要例證。**普京的原則起點是一個特定的世界觀,即認為存在一個特殊的、統一的精神和文明的共同體——“俄羅斯世界”(Русский мир)。這個共同體以俄羅斯為核心,以“俄-烏-白”這一東斯拉夫民族地區為基礎。普京不止一次地強調俄烏關係的特殊性。而普京自2012年以來大力推動的“歐亞聯盟”的政治目標就是建立在這個文化核心的基礎之上。**這個基本定位給俄羅斯外交,尤其是在歐亞空間內的政策,附着了濃重的文明色彩。普京關於克里米亞入俄的演講,不僅強調了烏克蘭對於作為多樣化世界重要組成部分的俄羅斯的重要地位,也直截了當地論證了1954年克里米亞歸於烏克蘭是歷史的錯誤,從而意在證明收回克里米亞的歷史合理性。[29]

從文明認同的另一面來看,與“俄羅斯世界”的正面形象相對的是作為“俄羅斯世界”之阻礙的“西方”,後者由此構成了“俄羅斯世界”的“反題”。自2012年普京的第三任期開始,在價值觀和文化意義方面,普京表現出明顯的保守轉向,對西方價值體系表達了日益明確的批評。普京提出:“我們看到,許多歐洲大西洋國家的所作所為已經背離了自己的根源,包括作為西方文明基礎的基督教價值觀;否認倫理和一切傳統認同:民族、文化、宗教、甚至是性別觀念。”[30]烏克蘭事件把俄羅斯官方這樣的表達推到一個新的高度:俄羅斯不再將西方視為一個可信的夥伴。

俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭示意圖

4. 俄羅斯:被重新發現的“多樣差異性帝國”

就俄羅斯帝國的研究本身而言,21世紀後一個重要的學術變化,乃是西方的當代權威歷史學家(也包括俄羅斯政治學家與歷史學家),呼籲要對俄羅斯帝國曆史進行重新認識。被稱為當今西方學界唯一預測到蘇聯解體、《劍橋俄國史》主編、來自倫敦政治經濟學院的歷史學家多米尼克·列文,在2000年寫下《帝國》這部與西方傳統對俄認知有明顯區別的重要著作。[31]他在此書序言中態度鮮明地表示,在廣泛地閲讀西方出版的有關俄帝國的歷史學著作後,驚訝地發現,“居然沒有任何一個(西方)歷史學家希望從俄羅斯自身的視角來從事和寫作帝國曆史。大多數從事帝國研究的歷史學家執着地將俄羅斯排除在本領域之外。對他們來説,俄羅斯問題就像是由一羣兇猛而略顯怪異的學術看門狗在嚴加巡邏的一片荒蕪神秘的沼澤地。包括1991年以前、蘇聯時期在內的帝國研究,不僅是在智力供應方面令人感到氣餒,而且在政治上也是令人生疑的。”[32]

無獨有偶,美國斯坦福大學歷史學家南希·霍爾曼2017年出版了《俄羅斯帝國 1450-1801》,與傳統西方史學界側重於批判性地描述俄帝國曆史的著作有所不同。南希•霍爾曼提出:首先,俄羅斯在最低限度上確定中央控制的手段,允許馴順的人民保持他們自己各不相同的語言、宗教、文化、精英、法律和社會制度,創造出一個“具有多樣差異性的帝國”。其次,通過繳納賦税,節省地方政府支出,保障社會穩定,建立了一個“便宜的帝國”。再次,俄羅斯是一個專制和多民族的帝國,但彼得大帝提倡學習西方,創造了歐洲化的高水平文化。南希•霍爾曼強調,當新興國家(如法國和其他帝國)正在與疆域之內不同的語言和法律體系進行鬥爭的時候,俄帝國實現國家統一的能力,令人印象非常深刻。[33]可見,在霍爾曼筆下,俄羅斯是一個與西方並不一樣的“大一統的帝國”。

多米尼克•列文、南希•霍爾曼及其他學者對於西方學界的俄帝國研究現狀所提出的批評(這裏還不包括俄羅斯自身的大量反思性歷史文獻),以及他們提出關於重新認識俄羅斯帝國曆史的見解,顯然為全面理解俄羅斯國際角色的問題提供了一個新視角:其一,帝國並不僅僅是一個消極觀念,實際上也是人類歷史上迄今為止時間最長、褒貶參半的一種治理建構模式。其二,俄羅斯帝國與其他東西方的帝國相比,都有過擴張、壓迫、殺戮的黑暗歷史(其中包括卡爾•馬克思對俄羅斯帝國現象的深刻批判),但同時也提供了多民族、多文明的治理經驗。俄羅斯與一般的帝國在多大程度上有其相異或相近之處,這是一個值得花大工夫探討的問題。

另外,在當前的辯論中,俄羅斯學界甚至進一步提出,俄羅斯既非帝國、也非民族國家,而是居於中間狀態的這樣一種新身份。2016年底,在《全球政治中的俄羅斯》雜誌組織的一場討論中,俄羅斯學者提出:“(俄羅斯)它肯定不是一個帝國,這種狀態已過時。它也不是一個民族國家,在俄羅斯當前現實之下,建立一個民族國家是不可能的。缺乏政治參與是其中問題之一……俄羅斯甚至不是真正意義上的聯邦,因為這種國家體制意味着擁有高度自治的區域政治行動者的存在。”因此,“在民族國家和帝國之間,存在着‘文明’一詞”[34],而俄羅斯正是處於這個“之間”的一種文明狀態。

總之,隨着國際環境和俄羅斯本身的變化,無論就冷戰勝負、地區或全球角色、東西方之間定位、還是民族國家與帝國之間的區分等方面而言,未必能夠生搬硬套地把一些尚存爭議的定義,或者雖然非常流行、但本身意義還需界定的範疇,就用來簡單地界定俄羅斯的國際身份。比如,對於一場大體以和平方式而告終、歷史與現實內涵極其複雜的宏大國際競爭來説,非常值得反思的問題是:“冷戰勝負者”的劃分,到底產生了怎樣的實際作用?地區與全球角色的等級劃分,有助於衡量國力的大小,但是在當今複雜的情勢之下,很難機械地斷定一國在千變萬化的國際情勢中的實際影響力。至於是民族國家還是帝國的身份認同,前者有利於以平等身份棲身於現代國際共同體,而後者則仰仗傳統紐帶和威望維持與拓展影響力。對於俄羅斯而言,既無法徹底“告別帝國”,也難以像一般歐洲國家那樣認同歐洲式的現代民族國家身份。在美國工作多年的俄裔青年學者齊甘科夫深刻地指出,身份認同問題對俄與西方關係的重要影響在於,比起意識形態和地緣政治的直接抨擊,對於俄羅斯國際身份難以掩飾的藐視,是直接導致具有豐厚歷史和治理積累的俄羅斯與西方走向分裂的動因。[35]西方對俄身份認同的認知錯位,不可避免地使俄羅斯奮起反擊,以歷史與文化認同為武器,包括追溯帝國治理的效用和藉助歷史文明共同體的影響,大大加強其國際抱負合法性的論證。

二、冷戰後俄羅斯外交中的民主與專制之爭

俄羅斯外交中的“身份之爭”涉及的最大問題,是如何來看待“民主”“專制”或“威權”等當代不同國家體制背景下的對外政策問題。

(一)冷戰後意識形態與對外政策

冷戰結束之際,國際社會較為風行的理念是“超越意識形態發展國家間關係”。在此理念的指導下,形成了冷戰結束後最初階段相對和諧的國際氛圍。但是,在此後若干年中,這一觀念很快被其他觀念所取代。特別是美國以世界事務主導性的意識形態引領外交的觀念風行一時,大體延續至今。

21世紀初,小布什政府宣揚的“自由議程”,已經成為超越黨派的美國外交的主要思想路線。小布什稱:“我們這個世界保持和平的最大希望,寄託在將自由廣佈到世界的每個角落這一點上,因此,美國的政策就是尋求並支持每一個國家、每一種文化中民主運動和民主制度的發展。而且,美國的最終目標就是結束世界上的暴政。”[36]從2003年末之後歐亞地區的一系列“顏色革命”,2009年美俄關係“重啓”到烏克蘭危機之後的重新對抗,與上述意識形態密切相關的重大政治事件深刻影響着俄羅斯與西方的關係。2011年初“阿拉伯之春”的興起,乃是其中之一。用安琪拉·斯登特的話來説,阿拉伯地區的動盪的確“凸顯了美俄兩國在意識形態和哲學觀念之間的那道鴻溝。美國及其盟國強調的是從20世紀90年代巴爾幹戰爭的痛苦教訓中得出的兩大核心原則的重要性,這兩大原則就是保護的責任和進行人道主義干預的義務。相比之下,俄羅斯信奉的卻是一種傳統的、19世紀的世界觀,強調絕對主權和不干涉他國內政的重要性。”[37]但是安琪拉·斯登特在她的著作《有限夥伴:21世紀美俄關係新常態》中,始終沒有回答她在敍述“阿拉伯之春”對美俄關係影響時自己所提出的問題,也是1947年喬治·凱南以“X”名義發表的著名文章“蘇聯行為的根源”所提出的那個問題,即國內政體對於對外政策的影響問題。

這一問題事關美國如何看待俄羅斯以此為基礎的外交,以及如何基於自身政體看待與俄羅斯對外政策之間的互動。由此,可以觀察到的是意識形態與外交政策的相互關係的特性。關於這個問題,喬治·凱南在他的日記中有較為明確的回答。第一,凱南雖然在冷戰起始階段提出了“遏制”蘇聯的核心思想,但也恰恰是他堅決反對當年杜魯門的全球擴張政策。第二,他固然尖鋭批評蘇俄的國內製度,但也明確主張冷戰政策是有限的政策,要把對抗限制在政治領域,不應涉及軍事領域。第三,基於同樣的道理,1996年凱南堅決反對北約的即將東擴。凱南贊成托克維爾的一個十分重要的判斷:民主政治主導下的對外政策即便做到它最好的程度,也是很不夠格的,因為它沒有遠見,看不到未來,也看不到長遠的發展趨勢,因此最後必然會導致外交和政治上的無能為力,以及經濟上的衰退……[38]可見,被稱為“冷戰之父”的喬治·凱南本人與托克維爾一樣,並不主張將美國國內民主政治與其對外政策緊密掛鈎。從原則上説,非西方國家可以、也應該學習西方的民主治理傳統;奉行民主政治理念的國家,可以以此而結盟;但無法要求所有國家在一個相當短的時間內都變成與自己同一的政體。一旦互聯網時代的中東地區出現了要求民主自由的社會抗議運動,無論是共和黨的小布什政府,還是民主黨的奧巴馬政府,都不願意錯失這樣的機會。他們把推進民主自由作為當務之急,而把包括美俄關係在內的諸多務實合作置於次要地位。其中的原因十分複雜,而核心問題在於,作為以民主政治為立國之本的世界頭號大國,美國不太可能放棄以意識形態引領其對外政策。相形之下,雖然俄羅斯早已放棄了共產主義意識形態,但仍然堅持以國家主權立場和反對外來干涉的觀念主導外交,因此美俄間的觀念對抗依然不可避免。

普京總統多次公開表達,很多年來,俄羅斯一直被告知,只要放棄了原有的意識形態,與西方之間就能夠和睦相處。但事實表明,即使俄羅斯放棄了原有的意識形態,來自西方的地緣政治挑戰與壓力也沒有減少。[39]事實上,俄羅斯在放棄原有意識形態之後,承受的不僅是地緣政治壓力,而且是地緣政治與意識形態相交織的壓力。雖然這種意識形態之爭,已經不是共產主義對抗資本主義,但是以人權、民主、自由為普世價值與基於威斯特伐利亞傳統維護主權的觀念形態之爭,同樣緊張激烈。從這個意義上説,回顧喬治·凱南在日記中的肺腑之言,有助於人們洞悉當今國際亂局的謬誤所在。

1952年5月,凱南前往莫斯科途中。

(二)烏克蘭危機的教訓是“民主對抗專制”嗎?

歐美國家和烏克蘭獨立廣場運動激進分子所宣揚的觀點是,烏克蘭危機乃是民主與專制、自由與強權之間的對峙;烏克蘭要求加入歐盟,成為真正意義上現代、民主、自由、繁榮的“歐洲”的一部分,旨在徹底擺脱蘇聯和俄羅斯帝國傳統的影響。這一觀念在烏克蘭危機中得到了極其廣泛的傳播,並被當作判斷是非的標準,即使不是唯一的、也是主要的標準。

烏克蘭被作為“民主”方的代表是這裏的內在假設,如何看待這一假設呢?提出“歷史終結論”的弗蘭西斯·福山,在《政治秩序的起源:從前人類時代到法國大革命》一書中論述了關係到民主制度的當代社會的“四種焦慮”[40]:其一,進入21世紀以來,在民主制度方面取得進展的國家發生了逆轉,引起了國際社會的極大關注和不安;其二,一些國家走出了威權狀態,卻陷入了既非威權、也非貨真價實的民主的“灰色地帶”;其三,民主制度的建立本身不表明治理業績的優劣,無法履行民主所允諾的好處可能是其面臨的最大挑戰;其四,普遍的制度不穩定,作為一種政治失敗,未能在國家、國際層面對全球資本主義擴張提供恰當的管制。作為典型案例,烏克蘭被福山歸入上述第三種“焦慮”。按照他的邏輯,烏克蘭很難被視為一個有效的民主政體,因為其政治制度無法“向民眾提供所需要的基本服務”。[41]

烏克蘭危機中形成的普遍共識是:烏克蘭國內憲政多變,國家治理功能衰弱,精英瘋狂尋租,人民共識高度匱乏,這乃是造成本次危機的一個長期的內部結構性原因。相比之下,雖然2011年9月24日普京重返克里姆林宮曾是一個使歐美國家精英普遍感到“並非全然出乎意外”、但“令人震驚”的變化,而且在進入2011年秋天之後,經歷了21世紀以來第一次俄羅斯大規模的抗議運動,其中包括2012年總統競選的激烈過程等等,但俄羅斯內政出現的較大變化是:重開地方領導人的直接普選,大規模地打擊腐敗,俄最高領導人與反對派直接對話,萬眾關注的俄羅斯首富霍多爾科夫斯基被赦免等一系列舉措的推行。盧基揚諾夫曾在一次嚴肅的學術演講中半認真、半開玩笑地有過這樣的表達:同樣是轉型國家的腐敗現象,在俄羅斯,拿了錢的人幫你辦事;而在烏克蘭,拿了錢的人卻是馬上消失。[42]實事求是地説,即使按照西方的標準,俄羅斯與烏克蘭也都面臨着如何在一個急劇轉型的社會中實行民主與法治的艱難挑戰,很難用“民主與專制”的黑白對照來簡單區分俄羅斯與烏克蘭內部體制的孰優孰劣。

(三)“民主和平理論”能站得住腳嗎?

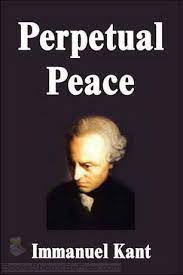

在有關烏克蘭危機的國際輿論和爭辯中,一個常見的判斷是,似乎一個不夠“民主的”烏克蘭只要加入“民主的”歐盟,就能夠避免目前的危機和衝突,就能夠維持當地的和平與穩定。這是歐盟和烏克蘭一部分政治家的基本構想。歐盟“東部夥伴關係計劃”以及2013年一整年烏克蘭為加入歐盟的忙碌,基本上也是在這樣的前提之下展開的。這就涉及一個更為普遍的命題:被奉為國際關係基本理念的“民主和平理論”,其大意是凡民主政體就能夠建立和維持相互之間的和平,避免相互戰爭。這個西方國際政治理論中未經充分證明、卻流行多年的説法,一般認為來源康德寫於1795年的《論永久和平》這篇長文。

需要提出的一個關鍵問題是,就康德《論永久和平》所提出的表述而言,他強調的實現和平的關鍵之點,恰恰傾向於“共和制”,而非一般傳説中的“民主制”。在這篇重要的文章中,康德還着意將“共和制”本身與“民主制”相區別。康德的《論永久和平》中直接相關的要點大體包括:第一,永久和平的保障在於有一部保障和平的憲法;第二,永久和平的保障並非是民主制,而是共和制,因為“共和憲法除了其來源的純粹性(即來自法權的概念之純粹根源)之外,還有指望達到所期望的結果,即永久和平”;第三,“共和主義是‘將(政府的)行政權與立法權分開’的政治原則”[43];第四,關於為什麼是共和制、而不是民主制才是和平保障的問題,康德認為,“民主政體(依此詞的本義而言)的形式必然是一種獨裁製;因為它建立一種行政權,使全體針對個人、甚至可能忤逆個人(因而未得到他的同意)而作決定,也就是説,不成其為全體的全體作決定。這是共同意志之自相矛盾,也是它與自由之間的矛盾。”[44]

康德《論永久的和平》

康德的本意恰恰是,被稱為“民主政體”的政治形式存在着透過暴力以達成憲法的可能性,因而其對內、對外表現可能與和平的目標相悖。康德的思想與麥迪遜在《聯邦黨人文集》中所表達的思想異曲同工。在麥迪遜看來,“共和政體之所以優於純粹的民主政體,主要在於它能緩解黨爭帶來的惡果”。[45]因此,儘管民主與專制問題可以影響當今國際政治,但不構成僅僅以“民主”來決定是否和平的基本理由。何況,類似烏克蘭的這一類“民主政體”,自身還有着大量無法與基本民主要求相吻合之處,大大增加了內部和外部的各派政治力量實現和解的困難。進一步言之,無論是“顏色革命”、格魯吉亞與俄羅斯“五日戰爭”、科索沃衝突、伊拉克戰爭、烏克蘭衝突本身的動因、過程,還是其外部環境,都充滿了各種複雜因素,遠遠超出“民主抵抗專制”的簡單化命題。

簡言之,轉型中國家理當為推動真正民主制度及其外部關係的理性構建,進行認真嘗試。民主體制當然可以、也應當為和平的國際秩序做出貢獻。但是,不能以被大大簡單化了的所謂“民主與專制對抗”的命題來看待烏克蘭危機,更不能用這一類似是而非的教條,來曲解當今全球轉型國家危機豐富而複雜的含義。

(四)來自國際關係史和當下的兩個見證

有兩個問題值得在這裏作進一步的討論。第一,在國際關係史上,作為意識形態原則的民主範疇,究竟多大程度上曾經在民族國家體系內得到推廣?布達佩斯中歐大學教授、俄羅斯與東歐歷史學家阿里克謝·米勒曾作過這樣的分析:首先,18-19世紀,英法帝國在附屬國內形成了一些民族國家,英法向這些民族國家的民主輸出,藉助於帝國“硬實力”和“軟實力”。如拿破崙法典的輸出,不僅僅是因為人權宣言思想的魅力,“還藉助於近衞軍的軍刀”。其次,19世紀下半期至一戰之前,歐洲議會民主的維繫,藉助於君主制和皇室(如奧地利);同時期的拿破崙三世和俾斯麥時期普魯士的議會制度,則毫無疑問藉助於“波拿巴主義”的強權。然後,一戰到二戰期間,歐洲新生的民主政體更多靠威權主義支撐。再次,在冷戰的背景下,西班牙、葡萄牙、希臘、土耳其等歐洲外圍國家推行民主,靠的是在主要民主國家建立起來的北約、歐共體等具有強制性的機制,充當“外部穩定器的角色”。同理,冷戰結束後,前共產主義國家在推行民主體制時存在大量問題與缺陷,同樣依靠了這樣的“外部穩定器”才站穩腳跟。最後,21世紀一波又一波並不成功的“顏色革命”證明,只有當這些國家本身被納入“外部穩定器”支持下的西方體制內部時,才有可能建立西方式的民主制度。甚至,2000年美國大選中艾伯特·戈爾與喬治·W.布什兩位候選人關於選票的爭端,最後都是由民主制度本身之外的力量——高層內部協調——介入,才得以解決的。阿里克謝·米勒教授通過民族國家體系內民主發展的歷史研究證明:如果不是依靠來自外部的強權、暴力、抑或古老傳統(如皇室權威)、精英內部調節,民主難以被維持和推廣。換言之,如果僅僅是以民主範疇為依據,很難用來作為劃分國際關係主體性質的標準。[46]

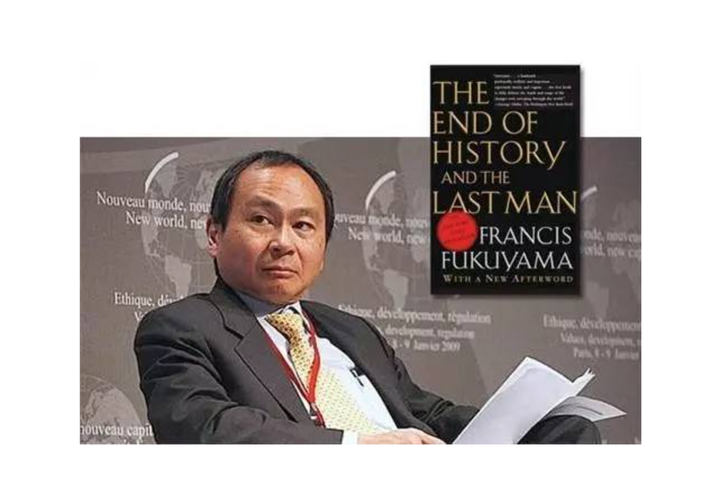

福山的“歷史終結論”,正是以蘇聯解體為基礎

另外一個重要的背景是,美國國際問題研究領域的自由主義與民族主義、現實主義各派之間,當下正就自由主義霸權的前景展開熱烈辯論。與上述爭論關係密切的一個論戰命題是:國際政治中的自由主義與民族主義、以及崇尚權力均衡的現實主義,究竟何者起着更為根本性的作用?

自由主義與民族主義、現實主義相互之間的爭論,是冷戰終結、蘇聯解體以來國際政治領域貫穿始終的一場重大爭論。這場爭論開始於20世紀80年代末弗朗西斯·福山發表的“歷史的終結”長文,該文認為自由主義在20世紀上半葉打敗了法西斯主義,在20世紀下半葉又“打敗”了共產主義,如今已不存在可行的替代選擇。世界最終將完全由自由民主國家組成。[47]20世紀90年代中期到21世紀第一個十年,以普林斯頓大學約翰·艾肯伯裏、倫敦政治經濟學院戴維·赫爾德等為代表的自由派知識分子,主張要改變“民主政治與國際關係兩者之間,不僅在實踐上而且在理論上均鮮有聯繫”[48]的現狀,提倡國內奉行自由民主體制的國家“要將儘可能多的國家轉變成像自己一樣的民主國家,同時促進開放的國際經濟,建立國際制度”。[49]他們提出了系統而完整的關於建立“世界主義民主模式”和“自由主義國際秩序”的論述。在2008年國際金融危機,乃至烏克蘭危機等事件之後,面對新興國家的迅速崛起,該流派依然對構建自由主義國際秩序持有信心。

對於上述這一派別持有極其強勁批判態度的人不是來自別處,恰恰來自美國本身。其中,最有代表性的是芝加哥大學的約翰·米爾斯海默。第一,米爾斯海默是從國際力量結構不斷變化的角度,來看待大國與意識形態相互之間的關係。在他看來:在單極世界,像美國這樣的“單極國家可以無拘無束地採取一種主要基於意識形態考慮的外交政策,因為它不必與一個大國展開安全競爭。”但當“中國和俄羅斯再次進入大國行列,推動國際秩序從單極轉向多極。一旦如此,大國政治就重新迴歸,意味着美國不再能夠無拘無束地追求自由主義霸權,而必須按照均勢的邏輯行事。”第二,米爾斯海默認為:在自由主義、民族主義、現實主義這三大思想原則中,“民族主義和現實主義幾乎總是壓倒自由主義。我們的世界很大程度上被這兩種強大的主義,而不是自由主義所塑造。”[50]在米爾斯海默看來,自由主義所依賴的兩個前提——個體理性和個人權利——忽視了人在本質上是一種社會存在。在無政府主義邏輯主導的國際社會中,個人分屬於不同的民族國家,由此導致個體理性和個人權利的實現都高度受制於民族國家體系。民族主義、現實主義為國際體制運行所提供的支持遠遠強於自由主義。表面上看,米爾斯海默發起了對美國追求自由主義霸權的重重一擊,但實際上,他對於在一個多極化世界中,是否有足夠理由使用“民主”“自由主義”一類意識形態概念來區分不同的外交行為者,提出了尖鋭的挑戰。

儘管,所有這些有關民主、自由、專制、威權的爭論,並不全都發生在俄羅斯,但是俄羅斯卻始終成為這些爭論中的主題。上述有關俄羅斯外交的主體、身份之爭還遠未窮盡。甚至越到晚近,有關俄羅斯身份譜系的爭議看來越趨熱烈。比如,21世紀以來有關俄羅斯外交最經常被提到的話題,乃是俄羅斯是否是現行國際體制的修正主義者?或者,俄羅斯是否是當代西方體制的最大挑戰者?諸如此類。看來,擺在當代國際關係學界面前一個分量不輕的責任,乃是需要重新梳理作為世界大國的俄羅斯的主體身份,以及意識形態觀念對當代國際進程的複雜影響。

(未完待續)

文章註釋:

[1][美]安琪拉•斯登特:《有限夥伴:21世紀美俄關係新常態》,歐陽瑾等譯,北京:石油工業出版社,2016年,第242頁。

[2] Kathleen Hennessey, Christi Parsons, “Obama:Russiaa ‘regional power’ losing influencebecause of Crimea”, Los Angeles Times, March 25, 2014.

[3]參見老任:“奧巴馬將俄羅斯列為當今世界三大威脅之一”,人民網,2014年9月27日,http://world.people.com.cn/n/2014/0927/c1002-25748298.html

[4]參見夏文輝:“容克:奧巴馬稱俄是‘地區大國’是‘大錯誤’”,新華網,2016年11月29日,http://www.xinhuanet.com/world/2016-11/29/c_129381920.htm

[5]參見2014年10月24日,馬特洛克在瓦爾代國際辯論俱樂部的發言。Заседание дискуссионного клуба «Валдай». Москва, 24 октября 2014 г.

[6] U.S. News & World Report, https://www.usnews.com/news/best-countries/power-rankings

[7] Jacob L. Heim, Benjamin M. Miller, “Measuring Power, Power Cycles,and the Risk of Great-Power War in the 21st Century”, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2900/RR2989/RAND_RR2989.pdf. 以及參見丹佛大學網站:http://www.ifs.du. edu/ifs/frm_mainmenu.aspx.

[8] Kathryn Stoner, “The U.S. Should Stop Underestimating RussianPower”, The Wall Street Journal, Dec.23, 2020, https://www.wsj.com/articles/the-U-S-should-underestimating-russia-power-11608746239/page=1

[9]在安琪拉•斯登特教授與筆者的多年交往中,曾數次非常感慨地提到美國的俄羅斯研究與決策領域人員政治、專業能力的下降。在《有限夥伴:21世紀美俄關係新常態》一書中也多次披露。書中曾提到,俄羅斯外長拉夫羅夫與美國國務卿希拉里在宣佈美俄關係“重啓”的儀式上,美方竟把贈予俄方禮品上的俄文字樣“перезатрузка”(重啓),錯寫成“перугрузка”,引致拉夫羅夫外長愕然。參見[美]安琪拉•斯登特:《有限夥伴:21世紀美俄關係新常態》,第235頁。

[10][美]安琪拉•斯登特:《有限夥伴:21世紀美俄關係新常態》,第288頁。

[11]同上,參見第288-289頁。

[12][美]安琪拉•斯登特:《有限夥伴:21世紀美俄關係新常態》,第290頁。

[13][俄]格•薩塔羅夫等著:《葉利欽時代》,高增訓等譯,北京:東方出版社,2002年,第578頁。

[14][俄]普里馬科夫著:《沒有俄羅斯世界會怎樣?》,李成滋譯,北京:中央編譯出版社,2016年,第4頁。

[15]參見同上。

[16]參見МайклДэвид-Фокс. МодерностьвРоссиииСССР: отсутствующая, общая, альтернативнаяилипереплетенная?// Новоелитературноеобозрение. 2016. №.4.

[17] Audrey Kortunov, “From Post-Modernism to Neo-Modernism”,Russiain Global Affairs, 2017, No.1, pp.8-18.

[18] Ludivine Bantigny, Quentin Deluermoz, “Entretien avec ChristopheCharle: Autour de Discordance des temps: une brève histoire de la modernité”, Vingtième siècle. Revue d’histoire, janvier-mars2013, No.117, pp.231-246.

[19]參見巴瑞教授2011年在清華大學法學院組織的“清華法政哲學論壇:國家理性與現代國家”國際學術研討會上的發言。轉引自李宏圖:“全球思想史:重思現代全球秩序的思想起源”,《華東師範大學學報(哲學社會科學版)》,2020年第5期,第4頁。

[20]參見[挪威]奎納爾·希爾貝克:《多元現代性:一個斯堪的納維亞經驗的故事》,劉進等譯,上海:上海人民出版社,2014年,第184-185頁。

[21]相蘭欣:“‘9·11’以後俄羅斯重振大國地位的努力”,《俄羅斯研究》,2003年第1期,第5頁。

[22]Aндрей Тесля. Россия без Украины:Трасформация большого нарратива// Россия в глобальной политике. 2018. №.2.https://globalaffairs.ru/articles/rossiya-bez-ukrainy-transformacziya-bolshogo-narrativa/

[23] Erika Harris, “What is the Pole of Nationalism and Ethnicity in theRussia-Ukraine Crisis?” Europe-AsiaStudies, July 29, 2021,https://livrepository.liverpool.ac.uk/3027073/

[24] Андрей Тесля. Россия без Украины:трансформация большого нарратива.

[25] Андрей Тесля. Россия без Украины: трансформациябольшого нарратива.

[26]ErikaHarris, “WhatisthePoleofNationalismandEthnicityintheRussia-UkraineCrisis?” Europe-AsiaStudies, 29 July 2021.

[27]參見ЛукьяновФ. Украинский вопрос для будущего России// Россия в глобальной политике. 2018. Том16. №.2-3. С.170-182.

[28]參見ЛукьяновФ. УкраинскийвопросдлябудущегоРоссии. С.170-182.

[29] Остановить глобальный хаос: Системаглобальной безопасности ослаблена, раздроблена и деформирована// Российскаягазета. 24 октября 2014 г.

[30][俄]普京:《普京文集(2012-2014)》,北京:世界知識出版社,上海:華東師範大學出版社,2014年,第423頁。

[31] Dominic Lieven, Empire: TheRussian Empire and Its Rivals, Yale University Press, 2002.

[32] Ibid, p.ix.

[33] A. Shashkevich, “Stanford professor analyzes Russian Empire’shistory in new book”, May 1, 2017, https://news.stanford.edu/press-releases/2017/05/01/stanford-expert-zes-russias-past/

[34] “Between Empire and Nation State”, Russia in Global Affairs, 2017, №.1.

[35]參見[俄]安德烈•齊甘科夫著:《俄羅斯與西方:從亞歷山大一世到普京》,關貴海、戴惟靜譯,上海:上海人民出版社,2017年,第63-74頁。

[36][美]安琪拉•斯登特:《有限夥伴:21世紀美俄關係新常態》,第97頁。

[37]同上,第276頁。

[38]參見[美]喬治•凱南:《凱南日記》,曹明玉譯,北京:中信出版社,2016年,第193、463、593-594頁。

[39]自2013年起(烏克蘭危機發生之後),本文作者多次在瓦爾代國際辯論俱樂部會議上聽到普京總統關於這一方面的發言。

[40]參見[美]弗朗西斯·福山著:《政治秩序的起源:從前人類時代到法國大革命》,毛俊傑譯,桂林:廣西師範大學出版社,2019年,第10-12頁。

[41]同上,第11頁。

[42] 2015年5月25日費奧多爾•盧基揚諾夫在華東師範大學俄羅斯研究中心的講座“俄羅斯和中國:世界變局中的俄中關係新階段”。

[43]參見[德]康德:《康德歷史哲學論文集》(繁體版),李明輝譯註,台北:聯經出版事業股份有限公司,2013年,第180-181頁。

[44][德]康德:《康德歷史哲學論文集》(繁體版),第181-182頁。

[45]段德敏:“戈登•伍德與‘美國政治科學’”,《讀書》,2020年第6期,第89頁。

[46]阿里克謝•米勒:“從19世紀的民主制走向21世紀的民主制:下一步如何?”載[俄]弗拉季斯拉夫·伊諾澤姆採夫主編:《民主與現代化:有關21世紀挑戰的爭論》,徐向梅等譯,北京:中央編譯出版社,2011年,第71-80頁。

[47]參見FrancisFukuyama, “The End of History?” NationalInterest, 1989, No.16, pp 3-18.

[48][英]戴維•赫爾德:《民主與全球秩序:從現代國家到世界主義治理》,胡偉等譯,上海:上海人民出版社,2003年,導讀第15頁。

[49][美]約翰•米爾斯海默:《大幻想:自由主義之夢與國際現實》,李澤譯,上海:上海人民出版社,2019年,第1頁。

[50]同上,第4頁。