胡端:牆外桃花牆裏血,龍華烈士獄中的嚴峻考驗與秘密鬥爭

【文/觀察者網專欄作者 胡端】

在傳統中共黨史與革命史書寫框架下,關於革命烈士的獄中經歷,往往都依循一種“受難—抗爭”的二元式敍事邏輯,表達的是一種悲情中所包含的英雄主義。這種敍事方式固然很符合烈士“對黨忠誠”“為國殞身”的政治基調,然而卻因很少將其還原到“人”本身而使烈士形象同質化伴生,“臉譜化”十足。

其實,無論何時何地,透過烈士的革命身份與英雄“光環”,都有其作為普通人生活的“日常”一面。尤其是被羈押在監獄這樣特殊的環境中,他們的吃喝住行、興趣愛好、七情六慾所代表的“日常”,某種程度上比短暫遭受審判、酷刑更受考驗,也更為接近生命的原真狀態。這種獄中生活視角,是解讀龍華共產黨人與革命烈士“生命史”不可或缺的重要維度。

龍華監獄內院

一、嚴峻的日常生活考驗:吃、穿、住、行

“政治犯”被押解到龍華監獄後,“苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚”是其在吃、穿、住、行方面的常態化寫照。由於在押週期長、節奏週而復始,這種日常的監獄生活其實比酷刑折磨更嚴峻地考驗着革命志士的身體承受能力。

伙食方面,獄中被押人員伙食標準低,質量差,數量少,而且還要受到層層剋扣。據黃浩回憶,當時,“囚犯”每月伙食標準是四元五角,經監獄長、科長、科員層層剋扣,實剩一元左右。每日兩餐,“菜是臭鹹菜、老冬瓜等,植物油是漂在菜桶上的做樣子,吃不到的,餐具是粗瓷碗,上面一些菜,下面飯。”

所以鄭超麟回憶説,龍華看守所“十個號子(房間)的人可以互相往來,飯儘量吃,小菜不能下嚥,但你可以請看守兵到外面買小菜來吃……肚子餓時,早晨和下午還可買大餅油條吃,雖然比在外面價格要貴一些。”也就是説,託守兵外出買食物,需要付出高價,讓他們有利可圖。

此外,還有一個渠道可以獲得外部食物,就是通過親屬探監。不過,探監時,親屬不能與犯人見面,只能通過看守送東西。1931年1月28日,林育南同鄉戰友陸若冰曾到龍華警備司令部看守所,要求探監李少堂(林育南化名)。看守士兵的答覆是,政治犯不允接見,但可送東西進去。陸若冰就把身上僅有的五元錢交看守人帶進去。不一會,他們帶出來一張林育南親筆寫的收條:“收到大洋伍元,謝謝,請下次送點小説詩歌等書及食物為荷。李少堂一月廿八日。”

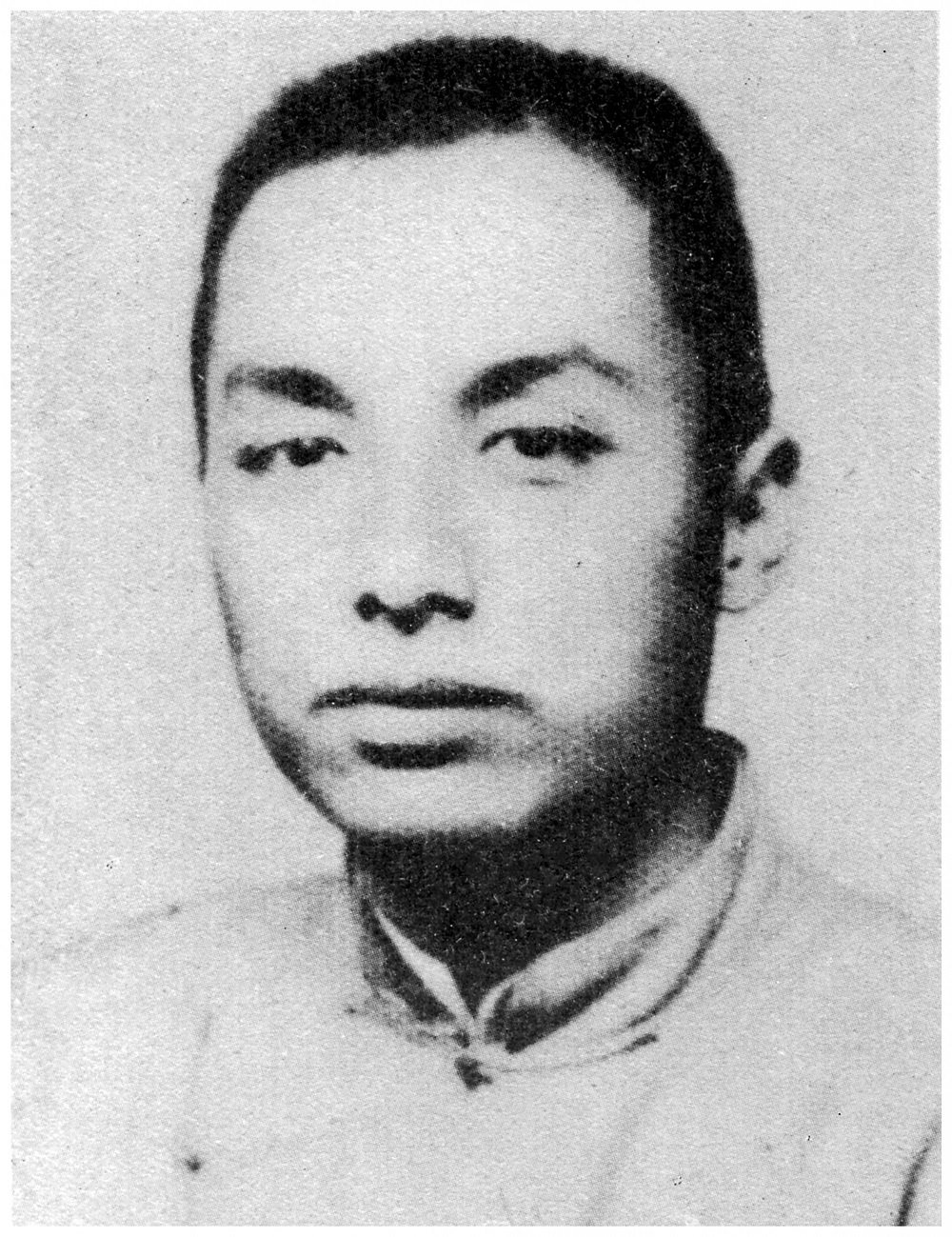

林育南烈士

為了反對伙食虐待,爭取應有的待遇,獄中的共產黨人曾多次以絕食相抗。如張愷帆回憶在獄期間,許多人把反共宣傳品拿來當大便紙用,被軍法處處長陶百川發現,大發雷霆,命令把門都關上,不準串聯,伙食也越來越壞,飯裏砂子很多。我們就進行“罷飯”鬥爭,伙食才有所改善。

黃浩也回憶,1936年1月,獄中同志為反對降低伙食質量,開展絕食鬥爭,並設法在報紙上刊登了剋扣囚糧與舉行絕食鬥爭的消息。為此,國民黨軍法司派了二十多人前來監獄“視察”,為了平息風波,最終監獄長被調走,伙食有所改善,並答應在吃飯時打開腳鐐,“囚犯”每月還可以洗一次澡,鬥爭基本取得勝利。

《張愷帆回憶錄》

穿戴方面,首先是腳鐐問題。據監獄史專家徐家俊的研究,龍華監獄的“政治犯”除少數“重案”戴腳鐐外,一般不戴腳鐐。所謂的“重案”,指的是共產黨員身份已經暴露,成為司令部“清黨”的主要對象。如 1931年1月24日,“左聯”五烈士之一的柔石在龍華獄中致信馮雪峯時也説“我與35位(七個女的)同犯於昨日到龍華。並於昨晚上了鐐,開政治犯從未上鐐之記錄。”當時,與柔石同時戴着腳鐐,關押在男牢二弄九室的,還有大革命時期的老共產黨員柴穎堂。

《柔石日記》中曾這樣寫道:“這個冰冷的東西,偶爾碰到人身上,常會使人從夢中驚醒。因此,他們每晚睡覺前,都先互相幫助用乾毛巾裹住腳。柔石還不習慣牢獄生活,常常由柴穎堂幫助他把棉褲從鐐內脱下來,明天一早又幫他穿上,再扣上褲腳管裳的紐扣。”

重要“政治犯”佩戴的腳鐐

其次是囚衣問題,説法不一。據地下黨員孫詩圃説,關押人員不穿囚服。但據《黃慕蘭自傳》的説法,她關押龍華時,八名女犯都穿囚服,而且囚衣很大。由於她身材矮小,雖然已懷了孕,但穿上那麼大的囚衣,別人都看不出來。”作為女犯,負責為獄中囚犯送洗囚服也是她們日常生活的一部分。在這一過程中,細心的女獄友往往利用這種隱蔽的機會為同伴們創造溝通交流的機會。

黃慕蘭在獄期間,就在洗犯人衣服前,會仔細地把衣服的口袋翻出來進行檢查,有時就會發現“政治犯”用鉛筆寫在草紙上的小紙條。犯人在獄中都不叫名字,而是被分別編了號碼來呼叫。

比如有張條子上寫的是:“我是704號,請幫助找到同時被捕的705號,問他在對敵人的口供裏講了些什麼?”顯然是為了兩人的口供一致,對付敵人。對此,黃慕蘭的做法一般是把704的小紙條放到已經洗乾淨的705囚衣的口袋裏,讓705寫了答覆後,再放進已冼乾淨的衣服口袋裏轉給704,使之暗中聯絡,互通消息。

圖5 馮鏗就義時穿着的毛背心

關於牢獄住宿情況,集中記載相對較少,只能從一些親歷人的零星迴憶中知其大概。如空間擁擠,採光通風較差,被褥短缺,男牢中是上下鋪雙層牀、女牢中以大通鋪牀為主。柔石當時所在的男牢2弄9室,一共關了10個人,6個是政治犯,還有4個是軍事犯和土匪犯。

柔石和一個銀匠出身、大革命時期的老黨員柴穎堂同睡一張雙層牀的上鋪。柔石沒有棉被,就和柴穎堂睡在一個被窩裏。而在女牢,黃慕蘭的回憶是,“我們8個女工被關在一間大牢房裏,睡的是像北方的火坑那樣的大通鋪,窗户很高,在裏面根本看不見外面。”

龍華監獄男囚室

龍華監獄女囚室

由於住宿衞生環境惡劣,加之關押者很多是期限不定的“未決犯”,肺病、傷寒、腸胃病、風濕、水腫、貧血、維生素缺乏症等,便是獄中常發病,雖然有簡陋的醫務室,但藥品很少,百病同喝中草藥煮的“大鍋藥湯”,因此,飢寒倒斃、缺醫瘐死時有發生。

最後一項是“行”,也就是交往,又有內外之別。由於在押人員失去了人身自由,對外接觸的機會已經被完全隔斷。雖然《淞滬警備司令部探視人犯規則》中也有“星期二、星期五之下午十二點半至三點半”的探監日期規定,但實際上探監是極為艱難的。1931年1月,丁玲的丈夫、“左聯”作家胡也頻被捕入龍華監獄,她和沈從文曾前往探監,深深體會到探監之不易。

他倆在鐵門前等了一上午,好不容易看到胡也頻出來,正要喊時,巡警又把他推走。丁玲跟到鐵柵門邊,又被看守擋住,理由是在租界被捕和涉嫌政治的人員,不許同家人見面。最後,丁玲好説歹説,託一個小軍官模樣的人為胡也頻帶進5塊錢,還不知收到沒有。

丁玲與胡也頻

相較之下,監獄內部各牢房之間的犯人流動管理相對寬鬆。1929年3月下旬,鄭超麟首次被押入看守所,發現十個“號子”(房間)的人可以互相往來。“看守所長或書記每日黃昏來點一次名,此外不來管你。你只要有錢,或能敷衍,看守兵可以同你做朋友,談天,説笑話。”

1931年11月底在獄的張愷帆也回憶,白天允許犯人走動,氣氛寬和;夜晚對犯人管理從緊,氣氛陰森。“我剛進去時,表面上氣氛還蠻松,互相能串串門,玩玩紙牌,允許看書,允許用筆硯。但一到夜間,氣氛就森嚴了,幾乎每夜都聽到槍聲、口號聲,那是敵人在屠殺我們的同志。”

二、“捫蝨詩社”:獄中濃濃文藝風

由於關押人員在白天可以有走動串聯的自由度,所以那些熱愛文學創作、喜歡討論真理的革命青年仍有“以牢為”,繼續施展才華的機會。其中,以“左聯”成員最為忙碌。“柔石抓緊時間向殷夫學德文;胡也頻積極收集材料,準備寫小説。”尤其是柔石,交友自由,心態平和,生活充實。

除每天向殷夫學習德文外,就常與同在囚室的柴穎堂攀談,要他把那些同志英勇犧牲的故事講給他聽。他把一根筷子劈開,夾上鉛筆頭,再用線扎牢,做成 “筷筆”,很快地做記錄,爾後整理成文,編上號,把它包紮起來,打算將來出書。“平時,他不大談自己的事,常常表示自己沒有什麼,將來要是能出獄,一定要更好地為黨工作。”

“左聯五烈士”之一柔石

“左聯五烈士”之一殷夫

牢獄內部管理相對寬鬆的氛圍,還催生了一批愛好賦詩作詞、聯吟唱和的文藝型“政治犯”自發聚集,發起詩社,以創作與傳播“獄中詩”而聞名。1930年代一度風靡於龍華獄中的“捫蝨詩社”即由此而來。

據該社發起人之一、時任中共滬西區委書記的張愷帆回憶,1933年10月下旬,他和同獄中愛好詩詞的難友劉金吾、李一清、彭國定(即左洪濤)、黃金月、朱天縱、陳晶秋、陳寶箴、謝武潮、沈蔚文等八九個人,秘密組織一個詩社,戲稱為 “捫蝨社”。他們以詩言志,互相唱和激勵,抒發革命情懷,其中既有白話詩,也有舊體詩詞。

詩社中有的同志認識柔石、殷夫、胡也頻等“左聯”烈士,談起他們就犧牲在這所監獄的圍牆裏,犧牲時如何英勇的情況,大家聽了都很感動。於是,張愷帆便創作了一首紀念柔石等烈士的詩。

龍華千古仰高風,壯士身亡志未窮。牆外桃花牆裏血,一般鮮豔一般紅。

這首詩膾炙人口,感人肺腑,流傳最廣。它寫成於1934年春龍華桃花將發未發之時。詩成之後,張愷帆把它寫在牀頭的高牆處,由於他睡的是雙層鋪的上鋪,較為隱蔽,不易發現,故未被敵人破壞而保留下來。

當時,抄錄在牆上的詩詞還有很多好詩,大家反覆吟誦。如有一首沈蔚文為紀念胡也頻而作的七絕同樣真情流露,廣為傳誦。詩曰:

鐵窗無語對黃昏,坐擁寒衾哭也頻。牆外桃花紅十里,長留顏色照英靈!

總體來説,“捫蝨社”詩篇充分表現了龍華革命烈士在酷刑屠刀之下堅貞不屈的高尚情操,謳歌了共產黨人誓為共產主義獻身的崇高理想。

當年,張愷帆曾從眾多的詩歌中選優抄錄,彙編成集,共四五十首, 定名為《牢騷集》,託當時獲釋出獄的蘇華帶出去,轉交給交通大學工作的胡斯星保存。據《張愷帆回憶錄》稱,“解放後,胡斯星把冒着很大危險保存下來的這本詩稿還給了我,由安徽省博物館拿去陳列。”

三、秘密鬥爭與特別支部

龍華監獄生活的嚴峻考驗,摧不垮革命志士積極樂觀的精神和頑強鬥爭的意志。一些鬥爭經驗較為成熟的共產黨員善於利用國民黨的派系矛盾、個別頭目的腐敗和貪婪,以及看守士兵的同情與理解,開展一系列巧妙的秘密鬥爭。其中,依託與看守士兵的友好交往關係,是較為可靠而常見的方式。

在不少人的回憶錄中,都不約而同地提到當時的龍華監獄中有不少看守士兵對“政治犯”是充滿敬意與同情的。

他們之中,甚至可能有一些是中央“特科”組織派人打入司令部內部,充當看守,以便及時掌握和傳遞被捕、審訊信息和監中相關情況。李逸民的《獄中十年》就提到,他在獄期間結識了一個同情自己遭遇的看守士兵,通過花錢酬謝的手段,託他傳遞信件,對外互通消息,進行秘密聯絡。

當時,託看守士兵從獄中傳給地下黨組織或家屬的信件,都按照事先的約定送到互濟會開設的一家鋪子裏。互濟會的前身就是濟難會,是北伐戰爭時期由國共兩黨共同發起組織的,大革命失敗後改名“互濟會”,成為共產黨領導的專門負責營救被捕革命同志和慰問救濟被捕、遇害同志家屬的一個組織。

據黃慕蘭回憶,“互濟會的交通員接到獄中傳出的信,通常會給送信的人5塊錢作為酬勞。那時士兵的月餉只有3塊錢(可買一擔大米),班長也只有5塊錢。所以他們每個月替我們向外送一封或兩封信,不但是幫助做了一件好事,而且也是一種外快收入……因此,我們在獄中就能做到內外聯繫不斷,而且根據組織上的指示,在牢房裏建立了與地下黨組織經常不斷的聯繫。”

1930年代從事地下工作時期德黃慕蘭

從組織載體來看,獄內的秘密鬥爭,主要是建立獄中特別黨支部和“同難會”的基礎上,以集體力量保護自己,掩護政治身份。龍華監獄秘密特別黨支部,存在時間約在1928—1931年。

期間,擔任過“特支”負責人的先後有宗孟平(中共江蘇二大選出的省委委員,曾任吳淞區委書記)、宋文彬(被捕前為中共滬東、閘北區委書記)、吳丹鳳、焦光華(被捕前為中共上海南市區委常委)、謝宣渠(被捕前為中共江蘇省委兵委書記)。

在謝宣渠任 “特支”負責人之前,“特支”工作“有些‘左傾’盲動的作法,客觀上幾乎把在獄黨的秘密工作都暴露在敵人面前。

此外,當時獄中“特支”領導下有一個“同難會”,會員主要為獄內中共秘密工作人員及被牽連的羣眾,統戰覆蓋面不廣,這就與其他綁匪盜犯等形成鴻溝,甚至經常與之發生摩擦衝突,以致於“特支”之名,看守士兵都知道。

在此背景下,1931年5月,支部負責成員及在獄部分同志決意改組(表面宣佈解散)“特支”。改組後,謝宣渠重新擬定“特支”的工作要點。

即保衞獄內外的黨組織,鼓勵獄中同志堅定革命立場,對黨絕對忠誠;研究各人在敵法庭上的供詞與應付威脅利誘和翻供的辦法;把被捕同志的情況轉告獄外黨組織、家屬及可靠親友,設法進行營救;利用各人的關係獲取食品、醫藥,以救濟獄中患病和困難的同志。

在“特支”的策動下,在獄黨員幾乎全部帶動起來,以巧妙的策動方法,使一般黨員與受敵暗中指使的在獄盜犯都無法分清誰是策動領導人。更智慧的是,謝宣渠還將“同難會”改為“同難人”,提出了“獄中人都是同難人”“犯人維護犯人”。

黨員以此語對待獄中的一切人,“同難人”由此成為獄中人團結鬥爭的共同口號,盜犯與政治犯的鴻溝逐漸消除,原先“左傾”盲動做法被糾正,獄中同志情緒穩定,無人動搖,風氣為之一變。

四、結語

列寧曾説,“牢獄,是鍛鍊革命戰士意志堅強的學校”。但凡革命烈士之生平,絕大部分莫不有此“必修課”。在這所特殊的學校裏,無論是惡劣環境的磨礪,身體健康的折磨,還是心態情感的轉變,鬥爭經驗的成熟,都是靈魂與肉體的“大考”。對於龍華烈士來説,同樣如此。不過,舍此之外,它還是龍華死難者一種深植人心,具有強烈精神認同的身份。

據《黃慕蘭自傳》稱,“1990年‘七一’,在上海召開了龍華難友座談會,與會者都是不同時期被關在龍華監獄的,不少同志直到全面抗戰才出獄。雖然大家以前並不認識,但都有在龍華監獄鬥爭的經歷,大家一見如故,都認為這是一生中的一段難忘的光榮經歷!”

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。