李希光:我的這些阿富汗藏書是不是該扔了

【文/ 李希光】

一

藍天、白雲、雪山,我從中國一側走進了寂靜的瓦罕走廊。

“您放心往裏走,塔利班離這兒遠着呢,永遠到不了這兒。”當地人對我説。

沒曾想,不到六年,塔利班就接管了瓦罕走廊。

兩週前,30名塔利班游擊隊員一邊向空中開槍,一邊走進寂靜小鎮伊什卡西姆的巴扎(集市),這個小鎮是通往瓦罕走廊的入口。當地清真寺聚集了數百名村民呼喊口號,歡迎游擊隊的到來。

瓦罕走廊是絲綢之路最重要的通道,也是“一帶一路”心臟的動脈,如今落入了塔利班手中。

塔利班對瓦罕走廊的接管是一場不流血的閃電戰。沒有人反抗,幾個小時之內,塔利班把白色的“阿富汗伊斯蘭酋長國”旗掛在了商店門口和官方建築上。

人們還看到塔利班在阿富汗和塔吉克斯坦之間的伊什卡什姆橋上升起了他們的國旗。這個界橋是是絲綢之路的重要節點,塔吉克和阿富汗的商人每隔幾周就會在此碰頭交易商品。

接着,塔利班開着破舊的轎車進了卡拉噴赤村,該村曾是瓦罕王國的首都,村莊附近是阿富汗最後一任國王查希爾·沙阿的狩獵小屋。

卡拉噴赤村這天空氣異常清新,沒有經常看到的狂暴到能席捲狹窄山谷的沙塵暴。幾個手持AK衝鋒槍的人走出了汽車,村裏的男人們聚集在村口,掌聲如潮。“伊斯蘭酋長國萬歲!”游擊隊在歡迎他們的村民面前舉起了勝利的拳頭。

在這場閃電戰中,塔利班不僅征服了瓦罕地區,他們還佔領了通往帕米爾艱苦跋涉前的最後一個村莊薩哈德·布羅吉爾——這裏是將阿富汗與中國分隔開來的最後一片土地。布羅吉爾村的南面是布羅吉爾山口,這是唐朝將軍高仙芝遠征小勃律國進入古巴基斯坦的山口。

從唐朝的武則天和玄宗、清朝的乾隆和慈禧,到今天的中國一帶一路,中國在處理與阿富汗的關係上,首要的就兩件事:一是瓦罕走廊不能成為外地入侵中國的門户;二是,瓦罕走廊必須是中國經貿內外循環的重要節點。因此,無論誰在阿富汗掌權,只要在這兩點上不違背中國的利益,中國都會與其建立友好關係。

位於帕米爾高原、興都庫什和喀喇崑崙山脈之間的瓦罕走廊,是阿富汗和中國在瓦罕的邊界,長達74公里,走廊北部與塔吉克斯坦接壤,南部與巴基斯坦接壤。19世紀和上個世紀,這裏是蘇俄和英印帝國爭奪中亞的“大博弈”期間的緩衝地帶和間諜走廊。

中國是阿富汗最大的投資者,中國眾多的國企和私企已將目光投向阿富汗豐富的礦藏。中國公開宣佈把中巴經濟走廊延伸到阿富汗,讓中巴經濟走廊直接與中亞五國和南西伯利亞聯通。塔利班二號領袖最近在天津與中方的會晤中向中國保證,他們視中國為朋友,絕不允許任何人利用阿富汗的領土反對中國,他們支持一帶一路。

我小時候讀過一本蘇聯探險小説《朱拉》,講的就是上個世紀30年代蘇聯紅軍在瓦罕走廊與英帝國主義支持的潛伏在喀什的什葉派伊斯瑪儀派教主麾下的巴斯馬奇匪幫作戰的故事。但令人疑惑的是,最近以來,英國媒體宣傳瓦罕走廊的伊斯瑪儀教徒將受到嚴守遜尼派教義的塔利班的鎮壓。

“我本來很擔心我家的未來。感謝真主,塔利班沒有傷害我們這裏的任何人。”一位家在伊什卡西姆的伊斯瑪儀教派的男人説。

但是,一個把家從薩哈德·布羅吉爾村搬到馬紮裏沙里夫的農民對英國記者説,如果馬紮裏沙里夫陷落,他將通過走私犯偷越邊境去伊朗。

一位巴基斯坦學者説,自從上世紀90年代塔利班統治以來,塔利班一直在自我改造,他們希望被視為塔利班2.0。他們在努力建設自己的軟實力,希望在世界上獲得更多的合法性。

華盛頓的大報預測,喀布爾政權最多堅持90天(事實證明並沒有)。目前阿富汗政府將所剩無幾的軍隊集中在保護首都上了,而塔利班通過農村包圍城市的戰術,佔領了一個又一個城市,同時還佔領了邊境口岸,其中包括與中國、塔吉克斯坦、巴基斯坦、土庫曼斯坦和伊朗的邊境山口或口岸。塔利班想從阿富汗與伊朗、土庫曼斯坦和塔吉克斯坦的邊境口岸中獲取豐厚的海關收入。

“瓦罕走廊的數百名政府守軍逃到了塔吉克斯坦,沒有逃跑的官兵要麼放下武器回到自己的家鄉,要麼加入了塔利班。”瓦罕的一個居民説,“當時,守在瓦罕走廊的政府軍已經三天沒吃東西了,有些士兵沒有子彈來上膛。更多的政府軍士兵不敢在沒有美軍支持的情況下與抵抗組織作戰。”

二

今天打開阿富汗社交媒體,我看到了我熟悉的阿姆河上的“友誼橋”:數百名阿富汗政府官員和士兵以及軍用車輛等待通過“友誼橋”進入烏茲別克斯坦。

1991年春天我考察絲綢之路時,曾走上這座大橋,採訪不久前從阿富汗撤軍回來的蘇聯的大橋衞士。

“友誼橋”橫跨阿姆河,是阿富汗與烏茲別克斯坦唯一的連接點。

我1991年曾因採訪,在橋上留影。

這是一位漂亮的烏茲別克姑娘發的阿姆河的照片。她留言説:“我把馬紮裏沙里夫淪陷的噩耗告訴了我母親,她的第一個問題是‘杜斯塔姆還好嗎?’杜斯塔姆是我們抵抗塔利班的希望,我為他的安全祈禱。”

杜斯塔姆元帥是阿富汗副總統、前阿富汗共產黨老黨員,曾指揮阿富汗共產黨政府軍配合蘇聯紅軍並肩跟某國支持的阿富汗聖戰者武裝作戰。

由於杜斯塔姆元帥早年受蘇共的影響,他控制的家鄉可以放電影,那邊的女性不戴面紗、可以上學。他還允許當地人喝德國啤酒和俄羅斯伏特加。他的名言是,“我們不會屈服於一個沒有威士忌和音樂的政府。”

媒體今天報道説,杜斯塔姆元帥身邊的人陰謀暗殺他,並將他移交給塔利班,但是他跨過阿姆河大橋,出逃到烏茲別克斯坦了。

馬紮裏沙里夫所在地是古國大夏的王城,是張騫出西域走到的最遠的地方,也是“長春真人”丘處機給成吉思汗講道的地方。隨着阿富汗二號人物逃離馬紮裏沙里夫,剛才我又看到美國有線電視説,“塔利班正逼近首都喀布爾,有可能在72小時內拿下喀布爾”,我突然醒悟:這麼多年我收藏並苦讀的那一堆有關塔利班的書籍多半是垃圾。

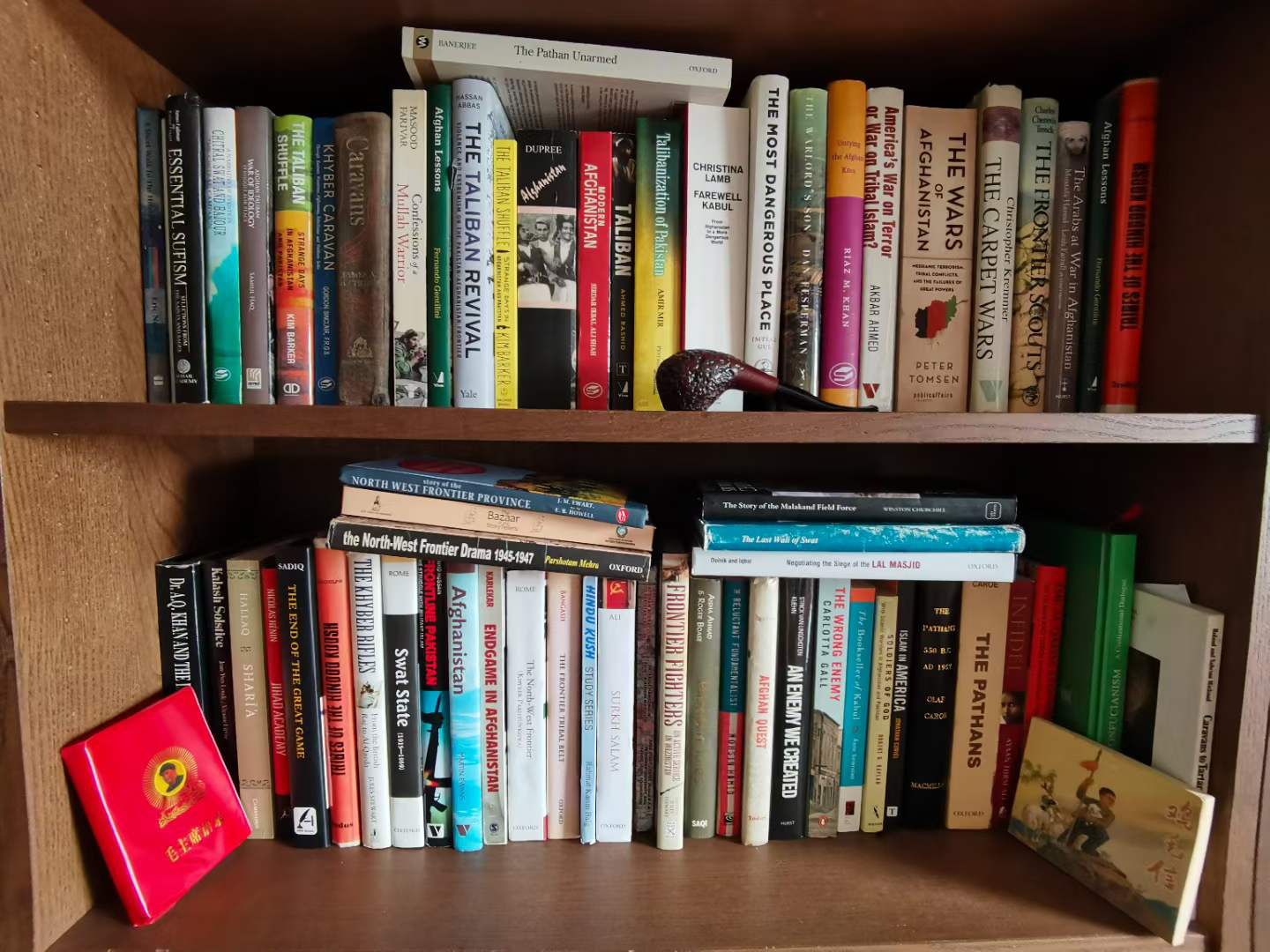

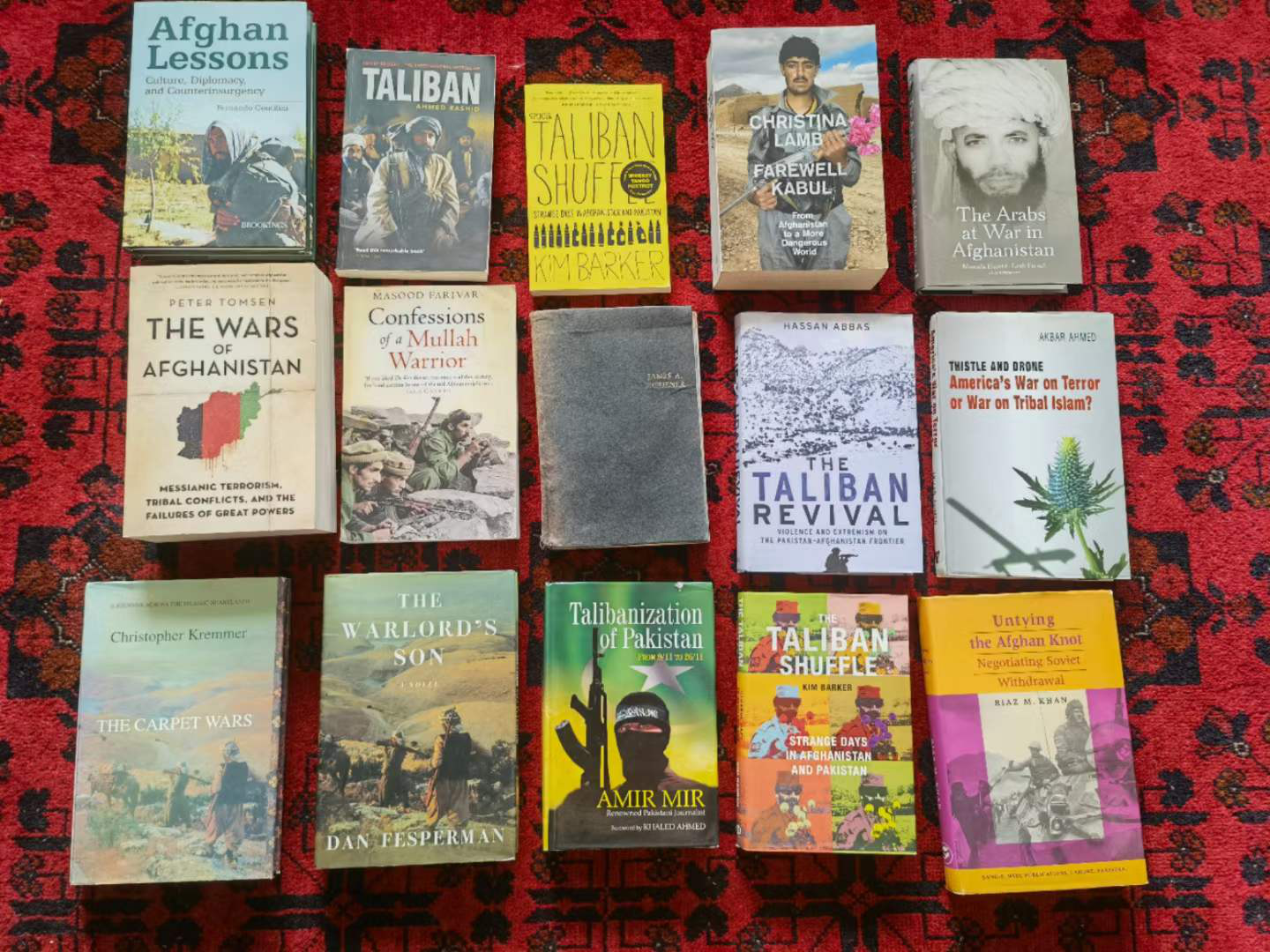

我在位於客廳中央的一塊在斯瓦特購買的猩紅色阿富汗地毯上,鋪開了這十幾本有關塔利班的書。我可能只留下中間那本破舊的《大篷車隊》,剩下的都要扔進垃圾桶裏。

1963年出版的《大篷車隊》是由美國歷史小説家詹姆斯·米切納寫的小説,我研究生院的老師泰德·噶珀在1985年送了我這本書。

這本小説講述的是上世紀五六十年代的故事。當時的阿富汗可以説是世界上獨一無二的不同文明和不同價值觀和平共處的國家。

那個年代,阿富汗最大的鄰國是蘇聯,蘇聯把喀布爾的泥土路鋪上了瀝青,蘇聯人還在喀布爾修建了大學和現代化的麪包房。阿富汗的另一個鄰國中國在坎大哈援建了一所醫院——“中國醫院”。遠離阿富汗一萬公里外的美國在坎大哈建了一個機場,並在各地開設“美國學校”。

與此同時,由毛拉領導的部落文化與由蘇聯帶進來的現代性展開了和平競賽。很多女青年摘下面紗走上大街,還有更多的女性去學校讀書、去醫院當護士。當時阿富汗傳統文化與現代性並存,阿富汗的社會沒有分離,國家更沒有陷入暴力和內戰,更沒有宗教極端主義,也沒有現代性極端主義。

但是,過去二十年來,現代極端主義不僅對阿富汗發動了一場軍事入侵,導致數以百萬計的阿富汗婦女兒童喪生,而且在思想和意識形態領域還生產了堆積如山的鼓吹現代極端主義的書籍電影和小説,導致這個國家內部越來越分裂、社會越來越對立、矛盾越來越無法調和,最終只能靠戰爭手段來解決。

難道思想交鋒一定要用武力交鋒來完成嗎?二者不可以和平共處嗎?

三

這兩天人們十分困惑:阿富汗塔利班前後不到兩天就贏得了全國的勝利,所到之處,掌聲四起。

塔利班憑藉什麼樣的宣傳手段贏得民心?什麼是塔利班新聞學、塔利班傳播學?回答這個問題,我先講一個20年前的故事。

在位於約旦首都安曼的一家五星級酒店裏,我在吃午餐。旁邊一張餐桌上,一個留着小鬍子、頭髮花白的阿拉伯人眼睛直勾勾地盯着我看。我衝他點頭笑了笑。

“您是從北京來的吧?”矮胖的阿拉伯人坐到我的桌前,想跟我説點啥。

“沒錯。”我回答道。我當時在這家酒店參加由約旦記者學會召開的、由阿拉伯國家和中美等國家人士共同參與的、有關美國入侵阿富汗和伊拉克的學術研討會。

“12年前,我們一塊去過新疆沙漠考察絲綢之路,你還記得嗎?我叫哈吉姆。”他説。

我想起來了。1990年夏天,聯合國教科文組織沙漠絲綢之路考察隊裏有兩個伊拉克人,其中一個就是哈吉姆。他們倆都是伊拉克國會議員,藉着絲綢之路考察的機會來新疆休假,一路上又跳又唱,十分快活。

“您和家人還好嗎?”我關切地問。他的家鄉巴格達已經被某國攻陷了。

“我那次從中國回國後,到巴格達大學做新聞系主任,不再當國會議員了。但是,由於巴格達現在已經被外國人佔領,外國人在巴格達大學安插了很多代理人,我們這些教授和系主任常遭到襲擊和暗殺,所以我逃出來了。您現在還是新華社記者嗎?”

“我現在在北京的一所大學的新聞學院教書。”我在回答的同時,把名片遞給了他。

“您能僱傭我來貴校教新聞學嗎?”他在發現我的名片上印着“新聞學院副院長”的頭銜後問我。

“請您把您的電子郵箱寫在這個小本上,如果有機會,我會電子郵件聯繫您。”

他不僅留下了他個人的電子郵箱,還寫了一個新聞網址。

“這是啥網站?”我問。

“這是阿富汗塔利班的網站。在這個網站上,你可以看到與西方媒體完全不一樣的新聞,塔利班很會宣傳。”

但是回來後,我發現這個網址打不開。

兩天前,當塔利班發動全國總攻時,人們仍在用20年前媒體描述塔利班的新聞用語談論塔利班。

“我們不能用陳舊的思維和媒體眼光看今天的塔利班了。”羣裏的一個學者説。

“但是,我們看不到塔利班的媒體,只能聽西方媒體的報道。他們今天的思想和意識形態究竟是什麼樣的,誰也説不清楚。”另一個學者接着説道。

“作為一個新聞學者,我來試試看能否查閲到塔利班的媒體。”我説。

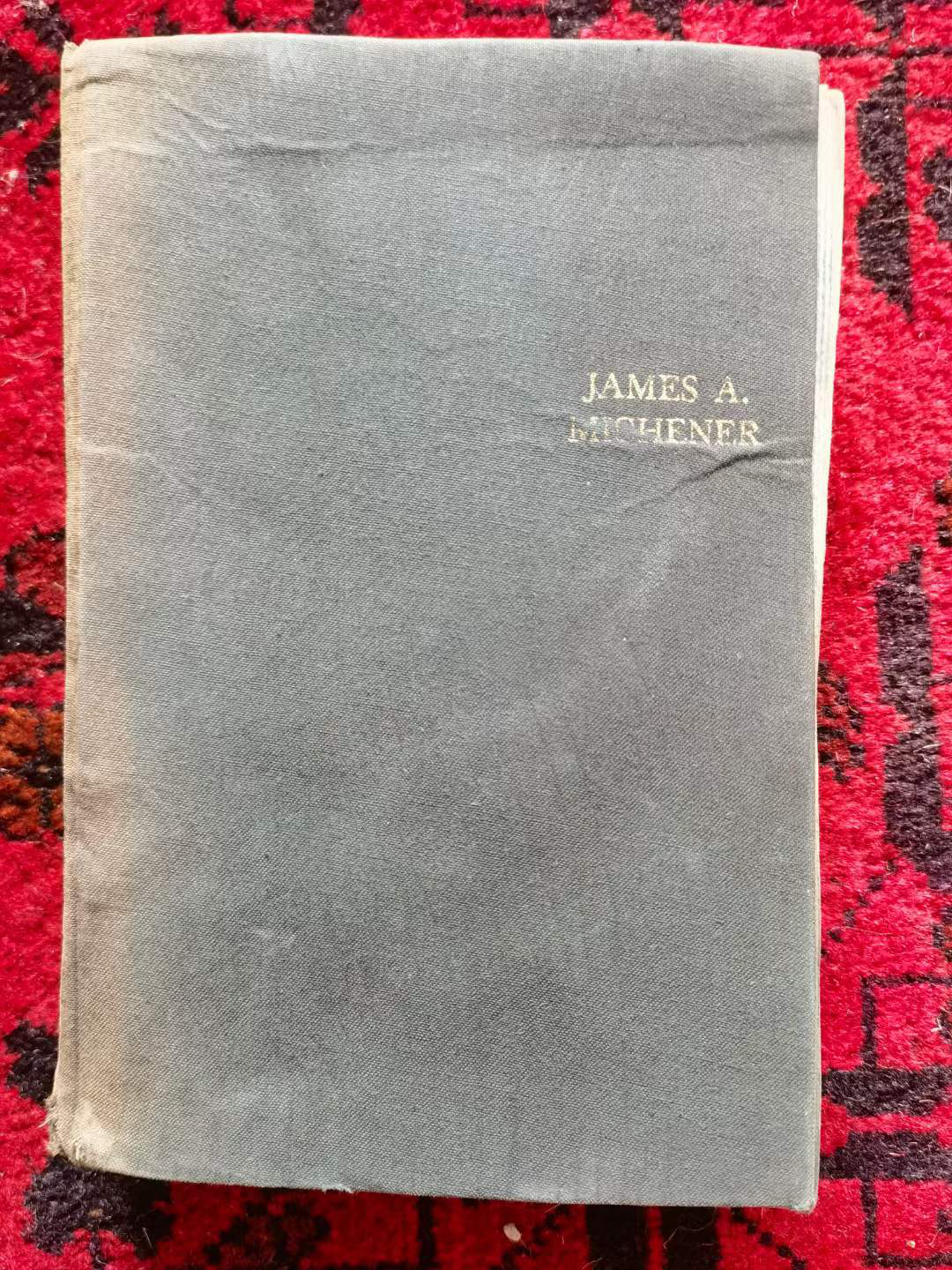

當時,我找到了擁有26.7萬粉絲的塔利班官方發言人的推特賬號,同時也找到了一個親塔利班的《今日亞洲》新聞網站,這家網站的推特賬號擁有16.8萬粉絲。

《今日亞洲》是阿富汗主體民族普什圖語網站,自稱獨立媒體,其實是塔利班的代言媒體。《今日亞洲》有多種語言的自動翻譯功能,我對其設立的專欄做了截圖,大家可以藉此對塔利班新聞觀做一個大概判斷。

2017年10月,普什圖語的《今日亞洲》網站刊登了一篇由馬爾代夫外交部長阿卜杜拉·沙希德撰寫的有關塔利班新聞觀的文章《新聞是和平與戰爭的温牀》。這篇文章認為新聞觀有兩種——和平新聞觀和戰爭新聞觀。

文章寫道:

“在世界當前的悲劇背後,新聞業負有重大負責。世界上有一些國家對媒體的控制和監督是非常嚴格的,但也有一些像阿富汗這樣的國家,媒體不是服務自己國家的目標,而是在努力實現那些入侵我們國家的人的目標,那些外國侵略者除了散佈他們的思想和文化,他們最終的目的是確保毀滅我們和人類的文化。”

和平新聞觀的全部焦點是和平、穩定和安全。和平新聞觀旨在在人民的頭腦中不斷培養和平(salam)的思想,幫人民塑造一種平靜和光明的未來的心態,消除恐懼和恐怖的觀念,消除人類間的不信任,而不是在任何時候給每個人內心投下陰影。

和平新聞通常是為國家利益而使用,和平新聞關注的是充滿希望和樂觀的觀點,不讓人民失望。和平新聞觀在報道中考慮到各個方面,反映每一個窮人和被壓迫的人的聲音,保持新聞的平衡,消除被剝奪的感覺,兼顧少數和多數,從根源着手尋病灶,行事公正適度,努力冷卻火焰,消滅戰爭和衝突的根源。

而戰爭新聞觀,也稱激進新聞學。這是為戰爭和戰爭報道服務的新聞觀,這種新聞觀只關注爆炸、縱火、暗殺、綁架、謀殺、騷亂、不穩定、焦慮、不信任等等。激進新聞學追求刺激人和有畫面感的事件的細節,給新聞增加更多的煽情色彩,讓受眾更痛苦。這種新聞觀的目的不是讓人們瞭解事件的真實細節,而是在灌輸恐懼和焦慮。

阿富汗政權的順當交接,意味着日後塔利班新聞將換種身份進入國際視野,其風格會如何變化,我們可以拭目以待。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。