熊月之:陳獨秀與毛澤東晤談的歷史意義

【文/熊月之】

中共發起組運作期間,漁陽裏發生過一件具有深遠歷史意義的事件,即陳獨秀與毛澤東的晤談。

在介紹陳獨秀與毛澤東的晤談之前,有必要先介紹一下毛澤東與上海這個城市的關聯,以及毛澤東此前與陳獨秀的來往。

毛澤東與上海的關聯

上海在毛澤東的思想成長史、革命鬥爭史上,作用巨大,地位特殊。

進步書籍與報刊,將青年時代的毛澤東與上海聯繫起來。

毛澤東第一次到上海,是1919年。但是,毛澤東此前早已與上海城市發生關聯,受到上海城市重要的影響。

1907-1908年,毛澤東已經閲讀到上海學者鄭觀應寫的《盛世危言》,思想很受刺激,非常喜歡。他在與斯諾談話時説道:“我常常夜裏很晚,把我房子裏的窗户掩蓋上,好使我父親看不見光。用這樣的方法我讀了一本叫做《盛世危言》的書,這書我非常喜歡。它的作者們,是一些老的改良主義學者,以為中國之所以弱,由於缺乏西洋的工具:鐵路、電話、電報、汽船等等。他們想把這些東西,介紹到中國來”1。這時,毛澤東還只是十四、十五歲的少年,這是他第一次閲讀宣傳變法圖強、振興中華的書籍,所以,印象特別深刻。這部書是他從表兄文運昌那裏借的2,讀了很多遍。

《盛世危言》是洋務運動時期思想家鄭觀應的名著。鄭觀應(1842—1922),廣東香山(今中山)人。1858年來上海學生意,入新德洋行服務,併入英華書館夜班學習英文。1859年入英商寶順洋行工作,1872年入太古輪船公司當買辦總理兼管賬房。1868年後與人合辦和生祥茶棧,後任揚州寶記鹽務總理。1880年後轉入官辦企業,參與經營管理,曾任上海機器織布局襄辦、會辦、總辦,上海電報分局總辦,輪船招商局幫辦、總辦等職。1922年病逝於上海虹口,次年移葬澳門。鄭觀應自17歲以後,除了短暫時間因事到他處以後,一直在上海生活,《盛世危言》也是他在上海寫成的。

鄭觀應

《盛世危言》是鄭觀應關心國家命運、民生疾苦、勤于思考、善於學習的結晶。鄭觀應生活的時代,廣東香山很多人到上海做買辦,徐潤、唐廷樞等都是從那裏到上海來的。他們普遍重視外語學習,重視瞭解外國信息。鄭觀應是他們當中特別傑出的一位。鄭觀應所就讀的英華書館,系英國寓滬學者傅蘭雅所辦,是當時上海最著名的業餘英語學校,1865年開辦,設在石路(今福建中路),每月學費為5兩銀子。從鄭觀應在洋行工作業績來看,有理由認為,他的英語程度已相當不錯,足以應付洋行業務的需要,聽、説、讀都是沒有問題的。由此可以推斷,他花在自學英語方面的時間與精力也不會少。當時的上海,是西書薈萃之地,墨海書館、江南製造局翻譯館、廣學會等,都是著名的西書翻譯、出版機構,這些機構所出版的西書還在流通,新的西學知識大量湧入。江南製造局翻譯館、京師同文館新譯的西書,以及在買辦生涯中可能接觸到的西書,都是鄭觀應留心閲讀的內容。因此,鄭觀應視野開闊,知識豐富。

鄭觀應生活的那個時代,中國不斷在走下坡路,外有內患,交替襲來,國勢羸弱,民不聊生。許多有識之士,憂心忡忡,提出各種變法圖強方案。鄭觀應不斷地將自己思慮所得,形諸文字,或呈送給相關官員,或發表於報刊,或印成書籍,希望能對國計民生有所裨益。1880年,他將這些文字,輯為《易言》一書刊行,到1893年又將其擴展為《盛世危言》,1894年由上海宏道堂刊行木刻本。書中認為中國在政治、經濟、教育、輿論、司法等很多方面落後於西方,要奮起直追,求強求富。政治上要建立議會式的立憲政體,在經濟上要組建工商業團體,發展現代工業;教育上從基礎教育到高等教育都要變革;司法上也要進行革新。

《盛世危言》所反映的是那個時代人們普遍感受到的迫切問題,刊行後影響很大。鄭觀應又根據局勢變遷,幾次改編重版,於是,經其手訂的有《盛世危言》五卷本、《盛世危言》增訂新編十四卷本、《盛世危言》增訂新編八卷本。坊間書賈為適應讀者需要,曾一再翻刻,各種版本有二十多種。

毛澤東在閲讀《盛世危言》的同時,還讀了另外一本與《盛世危言》類似的書籍,即馮桂芬所著《校邠廬抗議》。馮桂芬(1809-1874)江蘇吳縣人(今蘇州)。道光朝進士,授翰林院編修。他重視經世致用之學,注意研究西學,思想敏鋭。1860年至1861年,他流寓上海,住在縣城裏,寫成《校邠廬抗議》一書,系統提出社會改革思想。全書40篇,內容包括變官制,汰冗員,公黜陟;復鄉職,復陳詩,鼓勵民間用通俗詩歌反映民情;制洋器、採西學,學習西方一切有用的東西。此書受到曾國藩、李鴻章等人讚賞,在十九世紀六十至九十年代影響很大。

毛澤東閲讀《盛世危言》與《校邠廬抗議》的時間,1907-1908年,已是新政時期,清政府正在實行新政,在發展工商、改革教育等方面,已有不小起色,立憲運動正在積極推動。這個時候,《盛世危言》《校邠廬抗議》所主張的那些變法圖強主張,已經不那麼時新了。那麼,毛澤東讀了這些書籍,為什麼還會很受刺激、“非常喜歡”呢?這與區域發展差異性與信息流動不同步性有關。毛澤東所生活的韶山,那時還沒通火車,更沒有汽車,人員流動、商品流通、信息傳播都很緩慢,社會相當閉塞,經濟發展程度較長沙落後一大截,較上海等地落後更多。人們能夠接觸到時新讀物極為稀少。毛澤東此前所接觸的讀物,除了《三字經》《幼學瓊林》與四書,就是《精忠傳》《水滸傳》《三國演義》《西遊記》《隋唐演義》之類,總之,都是中國傳統讀物。可以説,毛澤東那時所生活區域的經濟發達程度、所讀書籍的時新程度,與上海等地相比,至少相差十年。正因如此,在上海等地已經不那麼時新的讀物,在韶山一帶,還是聞所未聞、見所未見。所以,他要把窗户掩蓋起來,不讓他父親發現,如飢似渴地閲讀。

《校邠廬抗議》 圖自故宮博物院

鄭觀應著《盛世危言》,馮桂芬著《校邠廬抗議》,都是在上海,不是偶然的。十九世紀六十至九十年代的上海,已是中國最發達的城市,中國新型文化人集聚之地,新思想、新文化傳播中心。鄭、馮之外,洋務運動時期其他領導思想潮流的人物,王韜、薛福成、馬相伯、馬建忠等,也都生活在上海。

毛澤東那時所讀到的鼓吹變法圖強的書,是《盛世危言》與《校邠廬抗議》,而不是其他同類書籍,如王韜的《弢園文錄外編》、馬建忠的《適可齋記言記行》,還有一個原因,即《盛世危言》與《校邠廬抗議》是光緒皇帝欽命印刷要百官閲讀的變法參考書。還在1889年,光緒皇帝的師傅孫家鼐便推薦過《校邠廬抗議》,認為書中所講“馭夷”等條,最切時宜,為當今第一要務。光緒皇帝從中選出六篇,裝訂一冊,題簽讓翁同龢看。1898年,維新變法高潮期間,孫家鼐又將《盛世危言》與《校邠廬抗議》,一併進呈光緒皇帝,稱讚“其書皆主變法”,希望皇帝“留心閲看,採擇施行”。3光緒皇帝下令將《校邠廬抗議》刷引二千冊,要個大臣簽註,將其書中某條可行,某條不可行,一一簽出,或各注簡明論説,由各堂官送還軍機處,擇其簽出可行之多者,由軍機大臣進呈御覽,請旨施行。這樣,《盛世危言》與《校邠廬抗議》,便較其他主張變法的書籍流傳更為廣泛,以至於湘鄉、韶山那些比較閉塞的地方,也能讀到。

毛澤東青年時代所讀的另一部書,也與上海有關。

毛澤東在17歲的時候,有時到離家幾華里的李家屋場上,向一個叫李漱清的先生討教讀書。李漱清是湘潭師範和長沙法政專科學校畢業,在韶山李氏族校等學校執教。一次,李漱清向毛澤東推薦了一本關於瓜分中國的小本子。毛澤東讀了以後,很受刺激。他日後回憶:“在這個時期,我也開始有了一定的政治覺悟,特別是在讀了一本關於瓜分中國的小冊子以後。我現在還記得這本小冊子的開頭一句:‘嗚呼,中國其將亡矣!’這本書談到了日本佔領朝鮮、台灣的經過,談到了越南、緬甸等地的宗主權的喪失。我讀了以後,對國家的前途感到沮喪,開始意識到,國家興亡,匹夫有責。”

這本小冊子是什麼書呢?李鋭在《毛澤東早年的讀書生活》中,將其定名為《列強瓜分之危險》,蕭三在《毛澤東的青少年時代》一書中,稱此書為《論中國有被列強瓜分之危險》,後來介紹毛澤東青少年讀書生活的文章、書籍,多沿此説。查清末所出此類書籍,並沒有名為《列強瓜分之危險》或《論中國有被列強瓜分之危險》的小冊子。那麼,這到底是本什麼書呢?

陳天華《警世鐘》

其實,這就是陳天華的名著《警世鐘》。1984年,已有學者指出這點。4最內在的證據,就是上述毛澤東對這本書開頭的記誦與內容的描述。毛澤東與斯諾時,充當翻譯的是吳亮平。吳根據記錄整理出來的《毛澤東一九三六年同斯諾的談話》,呈現的與斯諾《西行漫記》説法完全一致,即“一本關於瓜分中國的小冊子”。對於此書開頭一句話,吳亮平用文言表述為“嗚呼,中國其將亡矣!”毛澤東當時講話,無疑是用白話文表述的,吳亮平以為此書是文言,所以,轉為文言。殊不知,《警世鐘》是道地的白話文。《西行漫記》英文版的表述是:Alas, China will be subjugated。Alas與《警世鐘》正文開頭“噯呀!噯呀!”的意思、語調,若合符節。

《警世鐘》正文開頭這麼寫道:

噯呀!噯呀!來了!來了!什麼來了?洋人來了!洋人來了!不好了!不好了!不好了!大家都不好了!老的,少的,男的,女的,貴的,賤的,富的,貧的,做官的,讀書的,做買賣的,做手藝的,各項人等,從今以後,都是那洋人畜圈裏的牛羊,鍋子裏的魚肉,由他要殺就殺,要煮就煮,不能走動半分。唉!這是我們大家的死日到了!

苦呀!苦呀!苦呀!我們同胞辛苦所積的銀錢產業,一齊要被洋人奪去;我們同胞恩愛的妻兒老小,活活要被洋人拆散,男男女生們,父子兄弟們,夫妻兒女們,都要受那洋人的斬殺姦淫;我們同胞的生路,將從此停止;我們同胞的後代,將永遠斷絕。槍林炮雨,是我們同胞的送終場;黑牢暗獄,是我們同胞的安身所。大好河山,變做了犬羊的世界;神明貴種,淪落為最下的奴才。唉!好不傷心呀。

陳天華以血淚般的文字,指出了帝國主義是奴役中國人民最危險最兇惡的敵人,呼籲各階層各種職業的人們警醒,團結禦侮,奮起殺敵。他堅信帝國主義完全可以被打敗,指出“洋人”並沒有三頭六臂,“只要我們全國皆兵,他就四面受敵,即有槍炮,也懸寡不敵眾”。陳天華號召人們行動起來,“讀書的放了筆,耕田的放了犁耙,做生意的放了職事,做手藝的放了器具,齊把刀子磨快,子藥上足,同飲一杯血酒,呼的呼,喊的喊,萬眾直前,殺那洋鬼子,殺投降那洋鬼子的二毛子”。

這本書寫於1903年,初刊於日本東京。傳到國內以後,上海革命黨人將其翻印一萬部,免費分送各地。很短時間內,已翻刻數十版。到1904年,各地翻印冊數已以百萬計,可見影響之廣。陳天華(1875-1905),湖南新化人,1903年留學日本,入東京弘文學院師範科,同年4月寫血書抗議俄國侵佔東三省,積極參加拒俄義勇隊,回國策動武裝起義。作《猛回頭》《警世鐘》等書,宣傳革命思想,主張反對帝國主義,推翻清政府,建立民主共和國,影響甚大。1904年2月,和黃興、宋教仁等在長沙創立華興會,參與策劃在湖南武裝起義,事泄復逃亡日本,1905年,參加組建中國同盟會。因反對日本文部省頒佈《取締清國留日學生規則》,憤而投海自殺。陳天華是湖南人十分崇敬的愛國英雄,他的以身殉國,更激起了國內愛國熱情的高漲,《猛回頭》《警世鐘》等書也因此傳播得更為廣泛。

毛澤東對陳天華非常崇敬,認為陳天華是湖南人的驕傲。他曾在《湘江評論》第4號刊文,高度評價陳天華以蹈海警醒國人的事蹟,是湖南“驚天動地可紀的一樁事。”

毛澤東青年時代所讀的一些翻譯書籍,也與上海有關。

1910年,在湘鄉縣立東山高等小學,毛澤東讀到一本關於世界名人的書。他對斯諾説:“在一部叫做《世界英傑傳》的書裏,我也讀到了拿破崙、喀德鄰女皇、大彼得、衞靈吞、格萊斯頓、盧梭、孟德斯鳩和林肯”。5

毛澤東的同學蕭子暲(後來成為著名詩人蕭三)回憶此事,説毛澤東是從他手裏借閲這本書的(蕭將書名記為《世界英雄豪傑傳》),閲讀以後,深深地被書中描寫的拿破崙、彼得大帝、惠靈頓、格萊斯頓、盧梭、孟德斯鳩與林肯等人的事蹟所感染,在書上畫了許多圈點,圈得最密的是華盛頓、林肯、拿破崙、彼得大帝、迦德鄰女皇,還書時表示:“中國也要有這樣的人物,我們應該講求富國強兵之道,才不致蹈安南、朝鮮、印度的撫着。你知道,中國有句古話:前車之覆,後車之鑑。而且我們每個國民都應該努力。顧炎武説的好:天下興亡,匹夫有責。”6

查1911年以前中國所出書籍,甚至直到1919年以前,似沒有一本題為《世界英雄豪傑傳》或《世界英雄傳》《世界英傑傳》的書7。那麼,毛澤東所讀是本什麼書呢?筆者考訂,很可能是《世界名人傳略》。

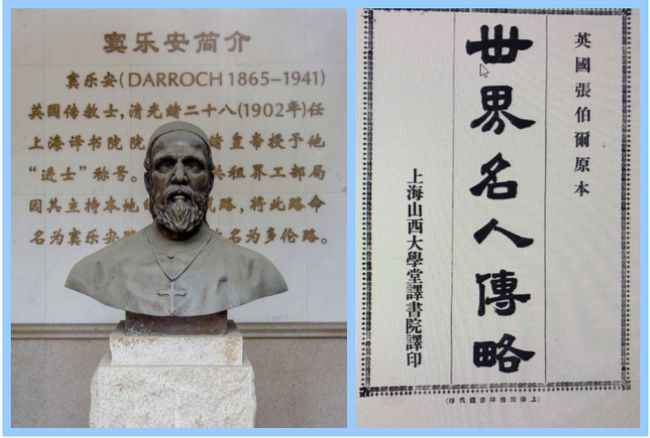

《世界名人傳略》( Chambers ’s Biographical Dictionary),封面標“上海山西大學堂譯書院譯印”,版權頁標“光緒三十四年戊申十月出版;原著者英國張伯爾,譯述者英國竇樂安、同安黃鼎、上海張在新、蓬萊郭鳳翰,校訂者上虞許家惺;發行者山西大學堂譯書院;寄售者廣學會、美華書館、華美書局、羣學會;印刷者商務印書館”。

《世界名人傳略》系由李提摩太提議,選譯英國張伯爾《世界名人字典》而成。共選一千餘人,以人名字母為序,按二十六字母分卷,惟U一卷,無選者,故闕。每傳譯名下,附列西文原名,及其生卒年代。書末附列世界名人時代表,將所收名人,按中西年曆,以次編列。這是清末出版最全面、最詳細的世界名人辭典。此書最早英國張伯爾出版公司,今通譯錢伯斯兄弟( W.&.R.Chambers)出版公司,在1897年首次出版。此書名為《世界名人傳略》,但所收錄者主要是歐美世界人物,所收中國名人,僅孔子、玄奘、忽必烈與李鴻章等寥寥數人。毛澤東與斯諾提到的各位世界名人,在此書中均有傳記。

書前有許家惺所作序言,交待此書翻譯緣起。許家惺(1873-1925),字警叔,別號默齋、東雷,浙江上虞人,舉人出身。曾任《時務報》《中外日報》《滬報》《時事報》《大同報》《華英合文報》等撰述。先後發表有《中國救亡策》等多篇時評、政論文章。譯有《植物學教科書》《礦物學教科書》《生理學教科書》《動物學教科書》等。

需要説明的是,山西大學譯書院並非設在山西大學所在地太原,而是設在上海。1902年,創辦山西大學的李提摩太,在上海設立山西大學譯書院,地址在上海江西路惠福裏120號,聘請英國傳教士竇樂安主持,由夏曾佑、許家惺、朱葆琛等人擔任翻譯,每年經費一萬兩白銀,從西學專齋費用中撥出。1908年因經費困難而停辦。譯書院先後翻譯和出版二十多種教學用書和西方名著,包括《邁爾通史》《最新天文圖志》《最新地文圖志》《歐洲商業史》等,在清末有很大影響。

1912年,毛澤東19歲,一度從學校退學,訂了一個自修計劃,每日到湖南省立圖書館讀書,約半年時間,廣泛涉獵了18、19世紀歐洲資產階級的社會科學和自然科學書籍,特別研讀了翻譯的亞當斯密《原富》、孟德斯鳩《法意》、盧梭《民約論》、約翰穆勒《穆勒名學》、赫胥黎《天演論》和達爾文關於物種起源方面的書,還讀了一些俄、美、英、法等國的歷史、地理書籍,並第一次看到一張世界大地圖。毛澤東眼界大開,思想深受影響。他後來説:“我這樣度過的半年時間,我認為對我極有價值。”毛澤東述及的這些書,幾乎都是上海出版的。其中,亞當斯密《原富》、孟德斯鳩《法意》、約翰穆勒《穆勒名學》、赫胥黎《天演論》,均為嚴復所譯,均由上海商務印書館出版8。盧梭《民約論》,全稱《路索民約論》,楊廷棟譯,上海文明書局1902年出版。清末民初上海史西學傳播中心,所以西方哲學社會科學名著,多由上海出版。

這些翻譯書籍對毛澤東的影響是潛移默化的,也是相當深刻的。李鋭在《毛澤東早年的讀書生活》中,對此有具體分析。1915年9月6日,毛澤東在給蕭子升的信中,談到他讀《羣學肄言》之後的感受,説是讀了此書《繕性》篇後,“乃撫卷嘆曰:為學之道在是矣!蓋是書名《羣學肄言》,其實不限於羣學,作百科之肄言觀可也。”《穆勒名學》是毛澤東讀到的第一本邏輯學專書。作者穆勒在邏輯學史上有崇高地位,他在繼承培根邏輯學的基礎上,建立了一套新的邏輯體系。他排斥演繹邏輯,而重視歸納邏輯,對歸納邏輯作了深入細緻的研究。毛澤東一生對哲學懷着極其濃厚的興趣,愛讀邏輯學書,便是從閲讀《穆勒名學》開始的。他讀這本書時還只有19歲,就接受了邏輯學的原理,此後他一直十分重視思維的邏輯性與寫作的邏輯性。1959年,毛澤東指示中共中央政治研究室編輯一套“邏輯叢書”,嚴譯名著有兩種收入叢書之中,便包括這部《穆勒名學》,還有一部是耶方斯的《名學淺説》。

毛澤東與斯諾談話中,還述及一份著名的報紙《民立報》,也是上海出版的9。毛澤東用三個第一,表述他讀到這份報紙的感受與影響,第一次看到報紙,第一次聽説孫中山,第一次發表政治意見。他説:1911年,“在長沙我第一次看到報紙--《民立報》。這是一種民族革命的日報,登載着廣州反對滿清的起事和七十二烈士的死難。這件事情是在一個名叫黃興的湖南人的領導下發動的。我被這個故事很厲害地影響着了,覺得《民立報》充滿了動人的材料。這報是由于右任主編的,他後來變成國民黨一個有名的領袖。在這個時候我也聽到了孫中山先生和同盟會的綱領。國家這時正是第一次革命的前夜,我竟興奮到這樣的程度,以至於寫了一篇文章,貼到學校裏的牆上。這是我的政治意見的第一次的發表”10。

綜上所述,不難發現,毛澤東青年時代的政治觀念、世界觀念、知識結構發生重要變化關節點,幾乎都與上海知識產品的影響有關:讀了《盛世危言》與《校邠廬抗議》,知道了改良派變法圖強的思想;讀了《警世鐘》,知道了中國面臨被列強瓜分危險;讀了嚴復等人翻譯的西書,知道了西方近代自由平等學説;讀了《民立報》,知道了孫中山領導的反清革命。他用一句話,那時毛澤東儘管還沒有到過上海,但上海作為中國最大城市,作為中國報刊書籍出版中心,作為中國文化重鎮,其輻射力已經波及毛澤東所生活的區域,毛澤東已經與上海發生了重要的關聯。

毛澤東用這類文句來表述自己的感受:“非常喜歡”、“極有價值”,“我竟興奮到這樣的程度”,“我對祖國的將來,覺得非常可憂。我開始認為努力救國,是每一個人的職責”。上海,已經深深地影響了毛澤東。

毛澤東自述:“從1911年到1927年,我上井岡山為止,我從來沒有中斷過閲讀北京、上海和湖南的報紙。”上海的報刊與書籍,一直是他獲得外界信息、增長知識的重要途徑。1917年,他還在湖南第一師範就讀時,就經老師楊昌濟推薦,閲讀到陳獨秀主辦的《新青年》雜誌,深其影響。毛澤東曾對友人説:“沖決一切現象之網羅,發展其理想之世界,行之以身,著之以書,以真理為歸,真理所在,毫不旁顧。前之譚嗣同,今之陳獨秀,其人者魄力頗雄大,誠非今日俗學所可比擬”。

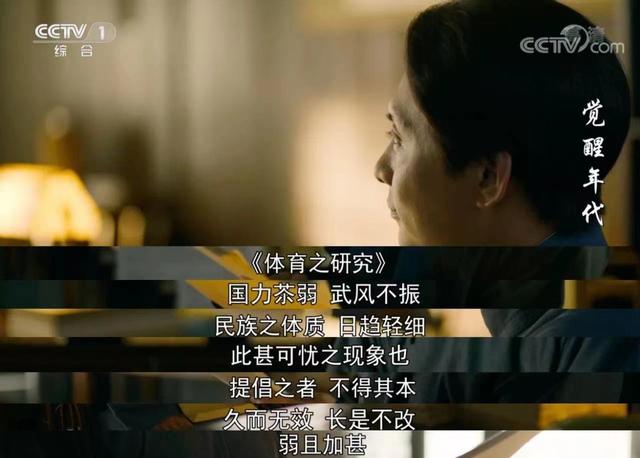

其實,他不光閲讀上海報刊,還向上海刊物投稿。1917年4月1日,他以“二十八畫生”的筆名,在《新青年》第三卷第二號上發表《體育之研究》的文章。這是毛澤東第一次公開在全國性刊物上發表文章。

《體育之研究》,是近代難得的一篇用近代科學眼光深刻論述體育意義的宏文。文中極其正確且富含學理地闡述了體育之真義:“體育者,人類自其養生之道,使身體平均發達”,並認為在德智體中,“體者,為知識之載而為道德之寓者也。其載知識也如車,其寓道德也如舍”。

體育之為事,對於全世界各國家、各地區、各民族來説,均品類繁多而歷史悠久。中國古人強調之六藝,禮、樂、射、御、書、數,前四藝都或多或少地與體育有關,特別是射、御,射箭與駕車,就是體育活動。先秦時期,中國社會民氣剛勁,武風盛行。漢代以後,獨尊儒術,漢民族地區社會趨於崇文鄙武,特別是唐宋代以後,武事廢墮,民氣柔靡。儘管民間習武之風不絕如縷,士大夫中亦有人以習武強身。北方蒙滿等遊牧民族與西南少數民族,或騎馬擊劍,或翻山越嶺,皆可視為體育之事。但是,從總體上説,在儒學主導的傳統社會,沒有體育的地位。

體育之為學,作為三育之一或四育之一,在西方,是古已有之,亞里士多德那裏就已經很明確了,在中國,則是近代以後的事。近代中國是在一次又一次戰敗以後,眾多志士仁人在分析尋找原因,由堅船利炮而聲光化電而立憲制度而思想文化,也有人看到體質的差異,開始有了體育自覺。嚴復、梁啓超等人在這方面均有論述。體育的重要性在清末已經被人們所認識。清政府在1903年頒佈的“癸卯學制”,確立了體育在新式學校中的地位,規定體操科目為各級各類學校所必修,還對各級各類學校教育宗旨、體操科目的內容和要求作了規定。

但是,近代中國在倡導體育的過程中,有一突出現象,即將體育強身與救亡圖存緊密聯繫起來。嚴復、梁啓超、蔡鍔、蔡元培、鈕永建等,都有這方面論述。這類關於體育與救亡之間關係的思想,可以概括為體育救亡論。在這種思想影響下,各種體育活動、體育賽事都被賦予愛國的意義,經久不衰。這種思想,有其產生的歷史根源,也有其一定的道理。首先,由體育而強身而強國,三者之間確有內在關聯。其次,被侵略的國家,經濟落後的國家,國力弱小的國家,需要通過一切可以激勵民氣的方式、途徑來鼓舞國民的士氣。在這個意義上,弱小國家、發展中國家比發達國家更渴望諾貝爾獎、奧斯卡獎,渴望奧運會金牌和一切國際賽事的獎牌。但是,不適當地、過分地強調體育的救亡意義,看上去是賦予體育在政治上很高的價值,實際上卻在一定程度上遮蔽了體育對於人的全面發展的真義。因為,在這種思想影響下,人們一旦從自己的經驗中感受不到體育與救亡的直接關聯,就會失去對體育的興趣。

毛澤東這篇文章的過人之處,是他直接從人的成長、人的健康、人的全面發展出發,而不是從體育功用出發。他認為體育自覺是人類進化的結果,是人類高於其他動物的地方:“人體之組成,與羣動無不同,而羣動不能及人之壽,所以制其生者無節度也。人則以節度制其生,愈降於後而愈明,於是乎有體育。體育者,養生之道也”。文中論述體育在德智體三育中的根本地位,體育鍛煉給人生帶來的益處,批評中國傳統教育中輕視體育的弊端,介紹參加鍛鍊的原則與方法,分析普通人不重視體育鍛煉的種種原因,在在合乎科學,深中肯綮。

特別值得指出的是,毛澤東發表此文時,正值第一次世界大戰進行之中,此前兩年日本提出過旨在滅亡中國的“二十一條”,此前一年袁世凱上演過復辟帝制的醜劇,可以説,中國內憂外患,極其嚴重,作者雖然在文中提到“國力苶弱,武風不振,民族之體質,日趨輕細。此甚可憂之現象也,”但是,通觀全文,作者並沒有過多地將筆墨落在體育救亡上面,而是落在體育與人的全面發展上面,這是毛澤東見解特別深刻之處。11

《體育之研究》撰稿過程、投稿過程、發表過程以及稿費數額,均無具體史料披露。但是,可以料想的是,毛澤東第一次公開發表文章,一定非常喜悦,也一定會對《新青年》雜誌留下難忘的印象。這也是毛澤東通過雜誌這一媒介,與上海、陳獨秀髮生關聯的重要事件。

以上都是毛澤東或通過上海出版的書刊,與上海發生的間接關聯。毛澤東第一次來上海,是1919年3月14日,他從北京乘火車,經過南京來到上海,歡送赴法勤工儉學的湖南青年出國。這次赴法勤工儉學共89人,其中湖南籍學生最多,有歐陽欽、林蔚等43人。同年12月16日,毛澤東率40人的代表團赴京,從事驅張運動,途經上海。恰逢摯友蔡和森、向警予、蔡暢等三十餘人在滬候船準備赴法勤工儉學,他與蔡和森親切晤談話別。這次,他借宿於靜安寺路(今南京西路)51號寰球中國學生會會所內。以後,毛澤東來上海日益頻繁(見表格),其中,對他思想演變影響最大的,要算1920年他在上海拜訪陳獨秀並與陳獨秀深談的那次。

資料來源:中共中央文獻研究室編:《毛澤東年譜(1893-1949)》(修訂本),上卷,人民出版社、中央文獻出版社,1993年。

陳獨秀與毛澤東晤談

1920年夏天,時在上海的毛澤東,多次前往老漁陽裏2號,拜訪陳獨秀。兩人談了很多,討論了對於馬克思主義的信仰,討論了湖南改造等問題。這對毛澤東的思想演變影響很大。他十六年後回憶:在上海,“和陳獨秀討論我讀過的馬克思主義書籍。陳獨秀談他自己信仰的那些話,在我一生中可能是關鍵性的那個時期,對我產生了深刻的印象。”“他對我的影響也許超過其他任何人。”“我一旦接受了馬克思主義對歷史的正確解釋以後,我對馬克思主義的信仰就沒有動搖過……到了1920年夏天,在理論上,而且在某種程度的行動上,我已成為一個馬克思主義者了,而且從此我也認為自己是一個馬克思主義者了。”12

陳獨秀與毛澤東兩人此前已經相識,並有思想交流。

1918年秋,毛澤東在北京大學圖書館工作,陳獨秀時任北大文科學長。一次,毛澤東在文學院門口見到陳獨秀,簡單地講了幾句話。毛澤東談及自己曾多次拜讀他的文章,並抱着嘗試的態度,給《新青年》投稿,發表了《體育之研究》文章,以及新民學會在《新青年》雜誌影響下的發展情況。這引起了陳獨秀對他的注意,特別囑咐毛澤東有時間就去找他。這次短暫的談話,令毛澤東興奮不已。他高興地對楊開慧説:我今天見到陳獨秀了,“陳先生見解精湛,敢做敢為,正是國家所需要的棟樑之才。這幾天,我在北京接觸了不少人,他給我的影響恐怕是最大的了。”13

1919年五四運動期間,為了支持學生運動,陳獨秀曾上街散發傳單,結果被軍警逮捕。毛澤東在《湘江評論》上發表《陳獨秀之被捕及營救》一文,高度讚揚陳獨秀的行為。文中寫道:“陳先生夙負學界重望,其言論思想,皆見稱於國內外。”“陳獨秀氏為提倡近代思想最力之人,實學界重鎮。”“我們對於陳君,認他為思想界的明星。陳君所説的話,頭腦稍為清楚的聽得,莫不人人各如其意中所欲出。”文章宣稱“陳君之被逮,決不能損及陳君的毫末,並且是留着大大的一個紀念於新思潮,使他越發光輝遠大。政府決沒有膽子將陳君處死。”文末,毛澤東心潮澎湃地喊道——“我祝陳君萬歲!我祝陳君至堅至高的精神萬歲!”陳獨秀被捕以後,聲援的人很多,但是喊“萬歲”的似乎僅此一例。

陳獨秀與毛澤東,兩人有許多不同之處,諸如家庭出身、學術素養等,也有一些相似方面。其中相似之處,即都是馬克斯·韋伯所説的個人魅力型領袖人物,天資聰穎、富有主見、意志堅定,具有超羣的領導能力。這類人通常不易被別人意見所打動折服,但一旦被別人的意見所打動折服,則全力以赴,一往無前,強毅果敢,不屈不撓。毛澤東用“關鍵性的那個時期”“深刻的印象”“沒有動搖過”等極端詞彙,描述自己與陳獨秀晤談以後的感受與印象,説明他確實被陳獨秀所闡述的馬克思主義理論深深打動,心悦誠服。人類社會中,師生兼同志的關係,話最容易越説越深入,越説越投緣。漁陽裏的陳、毛會晤,陳獨秀究竟對毛澤東説了些什麼,史料闕如,無法確知。但回溯兩人以往的相互瞭解與交往,他們當會談到《新青年》,談到《新青年》對《湘江評論》的影響,談到《體育之研究》那篇文章,談到在北京大學的經歷,當然也會談到那篇喊“萬歲”的文章。他們一定會談到陳獨秀那篇讚揚湖南人精神的文章。1920年初,陳獨秀在《新青年》上發表過一篇《歡迎湖南人底精神》,對毛澤東等人開展的驅除湖南督軍張敬堯的運動,深表支持。文章一開頭就説:“我們安徽人在湖南地方造的罪孽太多了,我也是安徽人之一,所以對着湖南人非常地慚愧。”他如此説,因為張敬堯是安徽霍邱人。陳獨秀提到湖南人的奮鬥精神,舉了一批英傑,包括艱苦奮鬥的學者王船山,扎硬寨打死戰的書生曾國藩、羅澤南,歷盡艱難、堅忍不拔的軍人黃克強和蔡松坡。陳獨秀説,他們奮鬥的精神,“已漸漸在一班可愛可敬的青年身上覆活了。我聽了這類聲音,歡喜極了,幾乎落下淚來!”。這“可愛可敬的青年”中,就包括毛澤東在內。依陳獨秀那種胸無城府、激情澎湃的特性,他一定會由衷欣賞這位比他小14歲的後生,其喜悦之情也一定會溢於言表。

其結果,便是我們所熟知的,毛澤東成了由陳獨秀親自介紹入黨的共產黨員,黨齡從1920年算起。毛澤東在湖南從事革命活動,陳獨秀給予力所能及的幫助。汪原放回憶:

為了傳播馬克思主義,惲代英同志於一九一九年冬在武昌創辦利羣書社;毛澤東同志則於一九二〇年七月在長沙創辦文化書社。陳獨秀為這兩家書社都向亞東作了三百元營業額往來的擔保。毛澤東同志曾經拿了陳獨秀的保單,親自到亞東來聯繫。現在推算起來,時間當在一九二〇年五月到七月間。亞東和利羣書社、文化書社的業務往來,在亞東《萬年清》帳冊上均有原始記錄,往來帳目都未結清。解放後汪孟鄒還説過,這已經成了歷史文物了。可惜在文化大革命中,這些帳冊都已經散失了。14

毛澤東回到湖南,成了中國共產黨長沙組織的發起人與組織者。1921年中共一大舉行,毛澤東成為12名正式代表中的一名,成為中共湖南支部首任書記;1923年中共三大後,毛澤東成為中央執行委員會委員、中央局成員兼中央局秘書,協助中共中央局委員長陳獨秀處理中央局日常工作。中共三大通過的《中國共產黨中央執行委員會組織法》規定:“秘書負本黨內外文書及通信及開會記錄之責任,並管理本黨文件。本黨一切函件須由委員長及秘書籤字”。1923年以後,毛澤東在黨內有如此高的地位,個人能力、奮鬥業績自然是根本原因,但不能説與陳獨秀對他的欣賞器重沒有關係。誠如金衝及先生在《毛澤東傳(1893-1949)》中所説:“自一九一七年四月陳獨秀主編的《新青年》上刊發毛澤東的《體育之研究》,六年過去了。從五四、建黨到工人運動,陳獨秀越來越賞識毛澤東的才幹。一九二三年一月他着手籌備黨的三大,便決定調毛澤東到中共中央工作,派李維漢回湖南接替中共湘區執行委員會書記一職”。15

大而政黨,小而個人,其發展既有路徑依賴,也有基礎鋪墊。毛澤東日後成為全黨最高領袖,其最初的基礎鋪墊便是中共三大,進入中央領導層,成為黨內舉足輕重的人物。正因為此,毛澤東對於當年與陳獨秀的交往,對於在漁陽裏與陳獨秀的晤談,印象特別深刻。也正因為此,他對於自1920年至1924年在上海的生活,印象特別深刻。十多年後,他與斯諾談話時,還特別提到住在上海的這段日子,是他一生中“最安定、最富有家庭生活氣息的日子”。

陳獨秀於1927年7月離開中共中央領導位置,1929年因就中東路事件發表不同意見而被中共中央開除黨籍,1931年被推選為中國託派組織的中央書記。1932年10月被國民政府逮捕,判刑後囚禁於南京,1937年8月出獄,先後住在武漢、重慶,最後長期居住於重慶(原屬四川)江津,1942年逝世。對於陳獨秀的錯誤,毛澤東予以毫不留情的批判,但事過之後,毛澤東還是比較全面地、辨證地評價陳獨秀的歷史貢獻。他多次談到陳獨秀:

1942年3月30日,毛澤東在中共中央學習組發言時,曾簡要提及陳獨秀,

“在五四運動裏面,起領導作用的是一些進步的知識分子。大學教授雖然不上街,但是他們在其中奔走呼號,做了許多事情。陳獨秀是五四運動的總司令。現在還不是我們宣傳陳獨秀歷史的時候,將來我們修中國歷史,要講一講他的功勞。”

1944年,毛澤東曾因為沒能將陳獨秀挽救會黨內而感到惋惜。還在1937年底,黨中央曾嘗試將陳獨秀挽救回到黨內,前提是要陳獨秀承認加入托派等錯誤。陳獨秀拒絕認錯後,康生、王明等人在一些刊物上誣稱陳獨秀做了日特漢奸,接受日本津貼。陳獨秀對此反應激烈,憤而駁斥,導致兩方關係進一步惡化。1944年4月12日,毛澤東在《學習和時局》中指出:

“不應着重於一些個別同志的責任方面,而應着重於當時環境的分析,當時錯誤的內容,當時錯誤的社會根源、歷史根源和思想根源。”

他還指出:

“我黨歷史上,曾經有過反對陳獨秀錯誤路線李立三錯誤路線大斗爭,這些鬥爭是完全應該的。但其方法有缺點:一方面,沒有使幹部在思想上徹底瞭解當時錯誤的原因、環境和改正此種錯誤的詳細辦法,以致後來又可能重犯同類性質的錯誤;另一方面,太着重了個人的責任,未能團結更多的人共同工作。這兩個缺點,我們應引為鑑戒。”

1945年4月21日,在黨的七大上,毛澤東又一次評價陳獨秀:

“關於陳獨秀這個人,我們今天可以講一講,他是有過功勞的。他是五四運動時期的總司令,整個運動實際上是他領導的。他與周圍的一羣人,如李大釗同志等,是起了大作用的。我們那個時候學習作白話文,聽他説什麼文章要加標點符號,這是一大發明,又聽他説世界上有馬克思主義。我們是他們那一代人的學生。五四運動替中國共產黨準備了幹部。那個時候有《新青年》雜誌,是陳獨秀主編的。被這個雜誌和五四運動警醒起來的人,後頭有一部分進了共產黨。這些人受陳獨秀和他周圍一羣人的影響很大,可以説是由他們集合起來,這才成立了黨。我説陳獨秀在某幾點上,好像俄國的普列漢諾夫,做了啓蒙運動的工作,創造了黨,但他在思想上不如普列漢諾夫。普列漢諾夫在俄國做過很好的馬克思主義的宣傳。陳獨秀則不然,甚至有些很不正確的言論,但是他創造了黨,有功勞。普列漢諾夫以後變成了孟什維克,陳獨秀是中國的孟什維克。”

1945年5月24日,毛澤東在談第七屆中央委員會的選舉方針時,説:

“我們曾經做過這樣的事,就是六次大會不選舉陳獨秀到中央。結果是不是好呢?陳獨秀後頭跑到黨外做壞事去了,現在看不選他是不對的。我們黨是不是因為六次大會不選陳獨秀,從此就不出亂子,天下太平,解決了問題呢?六次大會選舉出的中央純潔得很,沒有陳獨秀,可是我們黨還有缺點,還是鬧了糾紛,出了岔子,翻了筋斗,並沒有因為不選他,我們就不鬧糾紛,不出岔子,不翻筋斗。不選陳獨秀,這裏面有一條原因,就是為了圖簡便省事。”

毛澤東對於陳獨秀的歷史貢獻,一直念念不忘。

毛澤東在中共七大作報告

註釋:

1.[美]埃德加・斯諾著,胡仲持、馮賓符等譯:《西行漫記》,三聯書店2012年版,第200頁。

2.1915年2月24日,毛澤東給表兄文運昌寫了張還書便條,內稱“《盛世危言》失布匣”。其時正值春節期間,説明毛澤東那年春節期間,還在讀《盛世危言》。

3.孫家鼐:《請飭刷行〈校邠廬抗議〉頒行疏》,《戊戌變法》第二冊,第430頁。

4.呂濤:《敲響警世鐘的陳天華》,《史學月刊》1984年第1期。

5. [美]埃德加・斯諾著,胡仲持、馮賓符等譯:《西行漫記》,三聯書店2012年版,第209頁。

6.蕭三:《毛澤東同志的青少年時代和初期革命活動》,中國青年出版社,1980年版,第25-26頁。

7.中共中央文獻研究室所編《毛澤東年譜(一八九三—一九四九)》記述此事時,比較慎重,僅稱“在一本世界英傑傳裏”云云,未加書名號。

8.其中《天演論》最初不是在上海出版,後來也歸併到商務印書館,作為嚴譯名著叢刊出版。

9.《民立報》,1910年10月11日在上海創刊,是革命黨人利用上海特殊地位所出版的眾多報紙中影響最大的一份,館址初設福州路望平街160號,後遷法租界三茅閣橋南54號。于右任為社長,宋教仁、範鴻仙、章士釗等先後任主筆。日出三大張,以提倡國民的獨立精神為宗旨,激烈攻擊清政府,批判封建專制制度,報導各地資產階級民主革命運動,在清末民初革命鬥爭中有巨大影響。1913年9月4日被袁世凱查封。

10.《西行漫記》,第211-212頁。

11.1952年,毛澤東在為中華體育總會成立大會的著名題詞“發展體育運動,增強人民體質”,説的也是同樣的意思。這説明毛澤東對於體育意義的理解是一以貫之的。

12.[美]埃德加・斯諾著,胡仲持、馮賓符等譯:《西行漫記》,三聯書店2012年版,第239、242頁。

13.丁彥斌主編:《中共領袖人物傳記》第1卷,中國教育出版社,2005年,第24頁。

14. 汪原放:《陳獨秀和上海亞東圖書館》,王樹康編:《陳獨秀評論選編》,河南人民出版社,1982年,第314頁。

15.中共中央文獻研究室編,金衝及主編:《毛澤東傳(1893-1949)》,中央文獻出版社2004年, 第94頁。

熊月之:《光明的搖籃》,上海人民出版社2021年版。