沙青青| 敵人的構建:古琴科事件背後的暗流

【文/沙青青】

一九四五年九月五日傍晚,《渥太華日報》的晚班編輯迎來了一位不速之客——一個有濃厚俄國口音的年輕人。他自稱伊戈爾·古琴科(Igor Gouzenko),是一位來自蘇聯大使館的密碼員,隸屬蘇聯軍事情報機構格魯烏,還稱身攜能夠揭露所謂“潛伏蘇聯間諜”的機密文件。聽完這個“駭人聽聞”的故事後,晚班編輯卻似乎沒什麼興趣,轉而建議他應該去找加拿大司法部,而不是來報社求助。實際上,古琴科在來《渥太華日報》前,已經去找過加拿大皇家騎警,但當值的警官卻拒絕相信這個情節曲折的故事。當古琴科抵達司法部時依舊吃了閉門羹,因為公務員們已早早下班了。

1966年在電視上接受訪問的古琴科

相較於加拿大方面的“漫不經心”,古琴科為這次叛逃倒是做了精心準備。他花了兩週的時間來挑選要提供給加拿大當局的文件,甚至還特意做好標記——把這些文件的角都折彎,因此他在九月五日當天只花了幾分鐘就能把這多達一百零九份文件以及密碼本迅速抽出帶走。次日上午,古琴科帶着妻子、年幼的兒子以及那些機密文件再次拜訪了司法部。時任司法部長路易·聖洛朗(Louis Laurent)起初對這個突然冒出來的“變節者”並不表信任,也不打算接納他和他的家人。在這位加拿大高官看來,此時世界大戰剛剛落幕,蘇聯仍普遍被視為共同對抗“法西斯軸心國”的盟友,貿然接納一位來歷不明的“叛逃者”似乎並不是一個好的選擇。不過,此時西方輿論對蘇觀感已有逐步惡化的徵兆。

著名冷戰史權威梅爾文·萊弗勒(Melvyn Leffler)在其名作《權力優勢:國家安全、杜魯門政府與冷戰》中將“二戰”剛結束的這段時間視為“美蘇關係再定位”的關鍵時期。從一九四五年夏至一九四六年春,大量歐美國家的民眾對蘇聯的態度迅速地從“戰爭盟友”惡化為“敵人”。根據民意調查,一九四五年三月時高達55%的受訪美國人認為可以信任蘇聯,而到了一九四六年三月這個數字卻猛降至35%。相較於民眾態度的變化,萊弗勒認為以杜魯門為代表的西方國家對蘇政策的調整其實是走在民意變化之前的。而在這個調整過程中,“古琴科事件”則成為一樁非常具有象徵意義的例子。

深感絕望與沮喪的古琴科一家只能暫時回到自己的公寓。半夜,蘇聯大使館的工作人員果然找上了門,在砸門許久未見反應後,便直接撬開了古琴科家公寓的門。而此時的古琴科一家正躲在對門的鄰居家中並報了警。不久後,皇家騎警的人馬到了場。雙方爆發了激烈的言語衝突,但蘇聯人最終既未能帶回他們密碼員,也未能取回被盜走的機密文件。

雖然聖洛朗第一時間未接納古琴科,但還是將相關消息通報給了加拿大總理麥肯齊·金(Mackenzie King)及其幕僚。負責對外事務的加拿大國務秘書諾曼·羅伯遜(Norman Robertson)在得知此事後,直接指示皇家騎警七日一早把古琴科一家帶走並對其進行問話。根據事後披露的説法,古琴科所攜帶的文件向西方國家揭示了在加拿大政府、英國駐渥太華的高級專員公署的內部存在一個向蘇聯泄露消息的情報網。此外,蘇聯方面還透過其間諜活動獲取加拿大、英國和美國在原子彈研發項目中的機密情報。

在古琴科被接走的同一天,蘇聯大使館正式通知加拿大政府,稱古琴科有盜竊行為,要求將其交給大使館處置。加拿大政府則否認古琴科在自己手上,只是表示會協助“搜尋”此人。另一方面,羅伯遜代表加拿大政府向恰好在渥太華出差的英國軍情六處處長斯圖爾特·孟席斯(Stewart Menzies)通報了此事。孟席斯馬上就意識到事關重大,竭力敦促加拿大政府迅速採取行動,給予其保護。

古琴科一家在渥太華的公寓

毋庸諱言,任何外交機構本身就肩負蒐集駐在國各類信息和輿情的任務。然而,根據古琴科本人及其所攜帶文件披露的內容,“二戰”期間蘇聯駐加拿大及英美的大使館則完全是以諜報為主要任務,甚至經營着一個遍佈西方主要國家的所謂“間諜網”,滲透之深、範圍之廣遠遠超乎西方國家的想象。因為與納粹德國的戰爭,西方各國轉而給予蘇聯外交承認,並進而視之為“盟友”。由此,蘇聯終於能夠“合法地”在西方國家開設使館,派遣外交人員,進而以使館為節點將在西方的“情報網”連成一片。

事發後,英國的情報部門對“古琴科事件”顯示出極高的熱情與積極性。軍情六處、五處在第一時間直接跟古琴科有了接觸。最早跟古琴科直接面對面的英國情報人員是來自軍情六處的威廉·斯蒂芬森(William Stephenson)。當時,斯蒂芬森負責軍情六處設在紐約市的“英國安全協調辦公室”,維護大英帝國在美洲地區的安全利益 並與美國戰略情報局開展合作。“古琴科事件”發生後,斯蒂芬森作為西方盟國情報機構的代表被派往了加拿大。在他抵達後不久,軍情五處負責監視共產黨的特工羅傑·霍利斯(Roger Hollis)也一同參加了與古琴科的會面。

一九四五年十月,羅傑·霍利斯代表英國情報機構起草了一份給英國首相艾德禮的報告,提出了三個方案供選擇:一、嚴格保密,對古琴科披露的間諜網進行監視;二、抓出間諜,驅逐蘇聯的外交官,簡單直接,但蘇聯方面可能將其當作外交事件來處理;三、故意將消息透露給媒體,讓其演變為重大國際新聞後,蘇聯方面肯定會進行外交抗議,到時候再將古琴科披露的“證據”拿出來,徹底在國際輿論的戰場上予以曝光。

英國的情報部門皆傾向於第三個方案,還堅持認為“低調處理此事”是根本不可能的。在他們看來,因為“鼴鼠”身居要職,顯然不可能不採取行動。但若要偵訊、逮捕乃至起訴這些隱藏的“鼴鼠”,那就不可能不為外界所知曉。最終,英國時任外交大臣歐內斯特·貝文(Ernest Bevin)説服了艾德禮,使他最終採納了情報安全部門的建議。實際上,早在一九四三年丘吉爾就曾讓艾德禮負責處理過戰時的情報管理工作。因此他本人對軍情五處、六處的工作並不陌生,甚至可能是繼丘吉爾後跟情報部門關係最親近的英國首相之一。而在“古琴科事件”的處置過程中,英國情報部門幾乎都是越過加拿大政府,直接向他們的加拿大同行發號施令。

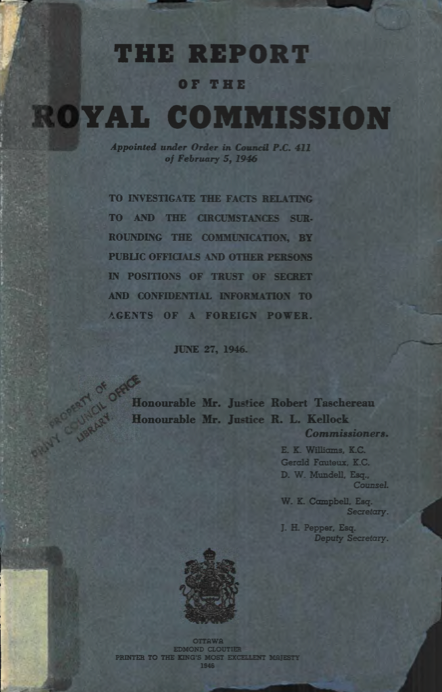

加拿大政府圍繞“古琴科事件”進行的官方調查

除了英國自身的國安考慮外,無論是丘吉爾還是艾德禮都是從英美關係乃至西方盟國之間戰略格局的角度來考慮“古琴科事件”。在“二戰”剛剛落幕之際,相較於迅速調整對蘇態度的英國,美國尤其是社會輿論的對蘇觀感仍一度停留在“戰爭盟友”的階段。而更讓英國擔憂的是當時美國似乎並沒有在歐洲長期保持政治和軍事存在的打算。最明顯的例證就是羅斯福在雅爾塔會議上曾向斯大林表示美軍計劃戰後兩年內從歐洲全部撤走。而意外入主白宮的杜魯門在大戰爆發時還只是一個名不見經傳的參議員,極度缺乏國際外交事務的經驗。在歐洲面臨蘇聯直接壓力的英國,亟須儘快引導美國重新調整歐洲政策及對蘇態度。

正如梅爾文·萊弗勒所描述的那樣,一九四五年底至一九四六年初的美國政府在包括“古琴科事件”在內的一系列事件的影響下,開始逐步將蘇聯視為“敵人”。站在美國的立場,這種“非黑即白”的簡化處理模式,可以將造成國家事務陷入困境的一切責任全部推給莫斯科。而對處理國際問題並無經驗的杜魯門來説,這種處理模式恰好迎合了他的口味。“古琴科事件”發生後,幕後操作的英國人也正是看準了這一點。

如何利用“英美特殊關係”的政治想象來影響美國,成了當時英國人心目中最緊要的任務。“古琴科事件”恰好提供了一個契機。“二戰”爆發前,英國的外交與情報部門就有利用美國媒體影響輿論來支持戰爭的經驗。此時則非常希望這樁在加拿大發生的、揭露北美蘇聯間諜網的情報醜聞能夠掩蓋英國在安全領域的疏失,同時讓美國人轉而認識到蘇聯對西方世界的嚴重威脅,將這件令人尷尬的醜聞轉變為對西方社會尤其是美國社會的“警示教育”,進而繼續強化戰後動盪歲月中的英美關係。

1943年8月11日,第一次魁北克會議上的羅斯福(左)、麥肯齊·金(中)、丘吉爾(右)。

一九四五年九月三十日,麥肯齊·金在英國方面的“強烈建議”下第一次向杜魯門詳細介紹了“古琴科事件”經過以及相關文件的內容。不久後,杜魯門從反間諜部門得知助理國務卿阿爾傑·希斯(Alger Hiss)居然也是所謂“蘇聯間諜”。這一系列事件,開始讓杜魯門認識到蘇聯對西方陣營滲透的“嚴重程度”。十月底,聯邦調查局曾考慮依照古琴科所披露的文件資料在美國開展逮捕行動,但由於缺乏可以用於起訴的直接證據,最終不得不推遲。而麥肯齊·金則不願意單獨先採取行動,不願在“美國人沒有采取類似行動的情況下,單獨與俄國人發生直接衝突”。一九四五年十二月底,英美多家報紙上又刊登出了聯邦調查局調查蘇聯間諜竊取美國噴氣發動機技術的報道。這讓金非常警覺,擔心英美有可能通過向新聞界“泄密”的方式來倒逼加拿大政府儘快採取強硬措施。事實上,英國人也確實有這個打算。

一九四六年一月,英國方面開始持續向加拿大施壓。二月四日,麥肯齊·金終於同意成立特別調查委員會,對涉及此案的嫌疑人拘留並審訊。五日,麥肯齊·金向全體閣僚通報了“古琴科事件”。十天後,第一批共有十二人被捕,最終將近有四十人被捕,其中既有美國人,也有加拿大人與英國人;既有國會議員、政府官員,也有參與“曼哈頓計劃”的科學家。同時,美國的專欄作家德魯·皮爾遜(Drew Pearson)率先在媒體上披露了此事,而皮爾遜的信源據信便是來自英國。

二月十日,杜魯門在白宮接待了英國前首相丘吉爾。丘吉爾花了幾個小時來向杜魯門説明他即將在富爾頓威斯敏斯特學院發表演説的主要內容,“警告全世界要警惕蘇聯的意圖並呼籲英美進行軍事合作”。在萊弗勒看來,丘吉爾的“高論”顯然打動了杜魯門,而“古琴科事件”這類的插曲無疑成為丘吉爾説服美國政府和民眾最好的“例證”。在《權力優勢》書中也曾引述過某位白宮幕僚日記中的一句描述:在與丘吉爾長談後,“杜魯門總統非常希望讓美國的政策更加強硬”。二月二十二日,喬治·凱恩從莫斯科發出了那封同樣著名的“長電報”,其內容與丘吉爾在白宮的言論遙相呼應。

一九四六年三月五日,醖釀已久的丘吉爾終於在美國富爾頓威斯敏斯特學院發表了著名的“鐵幕演説”。除了洋洋灑灑地描述蘇聯肆無忌憚地拓展勢力範圍外,丘吉爾特別提到了西方國家內部所隱藏的危險:“在遠離俄國邊境、遍佈世界的很多國家,共產黨的第五縱隊已經建立起來,服從來自共產主義中心的指令並彼此協作……共產黨或第五縱隊對基督教文明已經構成了日益嚴重的挑戰和危脅。”迴歸當時的語境,丘吉爾的這段話其實有着非常明確的針對性。

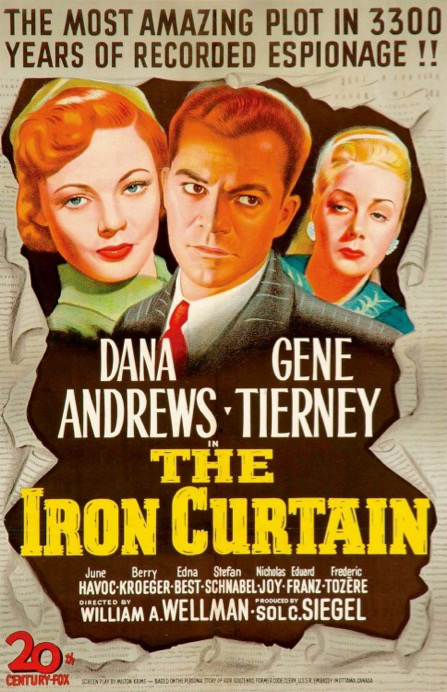

1948年根據“古琴科事件”改編的好萊塢電影《鐵幕》

不過,即便是在“古琴科事件”被曝光之後,美國以及加拿大輿論界也並非一夜之間就倒向了全面反蘇的論調。《紐約時報》還曾在加拿大特別調查委員會第一份臨時報告對外公開後,指出:“這個情報網向蘇聯泄露的內容,大部分都是可以通過戰爭期間各國間軍事聯絡系統獲得的。”換言之,泄露情報的機密等級並不高,甚至本就是戰時有可能彼此交換的信息。此外,根據調查委員會的審訊,也發現大部分“蘇聯間諜”都是共產主義或者社會主義理念的信奉者,且大多認為在戰爭期間向作為“盟友”的蘇聯透露情報並算不上是“叛國行為”。一九四六年六月,特別調查委員會又發佈了一份藍皮書,認為之所以會發生這麼大規模的間諜活動正是因為相當多人對共產主義和共產黨產生了“錯誤的同情”。

在丘吉爾以及艾德禮看來,圍繞“古琴科事件”調查的重點並不在於泄露情報的重要程度,而是在輿論上強化蘇聯的敵人形象,製造二元對立的政治氛圍,讓西方國家尤其是美國轉而將蘇聯視為新的敵人。而古琴科本人甚至一度成為“媒體明星”,戴着頭套或面具,頻繁接受採訪甚至在電視節目上露面,親自向西方民主揭露蘇聯間諜組織的無孔不入與可怕。一九四八年,二十世紀福克斯公司甚至以“古琴科事件”為藍本,拍攝了電影《鐵幕》(The Iron Curtain),使得“古琴科事件”在西方更加深入人心,成為蘇聯勢力威脅西方的“明證”。

首先從冷戰歷史上來看,“古琴科事件”在西方國家產生了深遠的社會影響,幾乎徹底抹除了西方民眾在“二戰”期間積累的對蘇聯的善意和信任,還有效壓制了各國左派的政治活動,也為冷戰的開始進行了輿論“暖場”。歐美民眾對蘇觀感迅速惡化,戰爭期間對蘇的聲援煙消雲散,整體政治傾向極速右轉。再從國際關係的層面來説,“不安全感”始終是各類戰略、政策的原始驅動力。雙方之間的互信基礎一旦崩塌,那麼就會去無限放大彼此的威脅。在《權力優勢》的序言中,萊弗勒就告誡:“(大國)應該仔細思考如何管控彼此間的恐懼,同時還要考慮如何調控它們因為感到自身力量增長而驕傲或因衰落而焦慮的心態。”

“凱恩電報”在本質上否定了蘇聯政策有任何合法性,“鐵幕演説”轉而將蘇聯對自身國家安全的憂慮和不安全感“描繪成一種非理性的東西”。而“古琴科事件”,則成為這一系列認知的最佳“註腳”。上述這一系列事件在事實上動搖、瓦解了西方陣營內在“二戰”期間累積的對蘇善意和信任感,進而將之視為“錯誤的同情”。隨之而來的“麥卡錫主義”不過是這條“延長線”上的必然產物而已。

一九四六年的美國中期選舉,共和黨時隔十年再一次贏得國會的一個重要背景就是警惕所謂“蘇聯間諜”的政治氛圍。共和黨對杜魯門政府的最大攻擊之一便是其未能有效處理蘇聯勢力在美國國內的滲透問題。整個華盛頓的政治氣候隨之發生了驟變,胡佛的聯邦調查局也開始公開指責聯邦政府內部仍然隱藏有所謂“共黨分子”。而一九四七年春天艾德禮也在英國成立了“反顛覆活動委員會”,並親自組織英國與各英聯邦國家開展所謂“反間諜合作”。

相較於西方陣營的風雲變色,莫斯科當時的對外政策卻顯得更穩定。撇開其對內政策,斯大林主導下的蘇聯對外政策更近乎機會主義,“重視意識形態但又非常講究實際”。萊弗勒就很坦率地指出:“無論是斯大林發表的講話還是他採取的行動都沒有像一些美國政府的官員所認為的那樣具有威脅性。”他認為跟美國建立諒解或者緩和關係,與蘇聯的國家利益並不矛盾。

若從更長時段的歷史來觀察,就不難發現這其實是斯大林長久以來對外政策的固有模式。由於蘇聯創建之初就面臨着外界的各類直接威脅,因此斯大林在外交領域所追求的是重視“安全感”,卻常以向外擴張等咄咄逼人的形式來實現。不過,在強勢態度與意識形態對抗的背後,基於現實主義的考量始終是斯大林外交決策的底色。例如他既可以在日本侵佔中國東北後,為求蘇聯遠東地區的暫時平靜而放棄中東鐵路,也可以在一九三七年後大力援助中國抵抗日本侵略;他既可以在三十年代與西方國家探討“集體安全的可能性”,也可以轉而與納粹德國簽訂互不侵犯條約。即便是在冷戰拉開序幕後,無論是在“柏林危機”,還是在“伊朗危機”中,斯大林看似劍拔弩張的行為背後都顯露出一種現實主義的謹慎心理。若從這個角度來重新審視萊弗勒對“冷戰發生學”的描述,或能理解其對冷戰起源多元化解釋的意義所在。

1946年2月加拿大媒體上的諷刺漫畫,指蘇聯利用盟友身份掩護盜取所謂“秘密文件”

一九四六年十二月二十一日,羅斯福總統的遺孀埃利奧特·羅斯福曾與斯大林有過一次會談。其間,埃利奧特曾提出過兩個問題:一、美國這樣的民主國家是否有可能與蘇聯這樣的共產主義國家和平共處,而且任何一方都不會試圖干涉對方的內部政治事務;二、剛剛結束的美國中期選舉是否意味着美國人民對“羅斯福主義”的背棄。斯大林對於這兩個問題的回答都很乾脆。首先,他認為雙方和平共處“不僅是可能的,而且是合理的,是完全可行的”;其次,他批評現在的杜魯門政府“浪費了羅斯福總統所留下的道德和政治遺產,因此才會讓共和黨在中期選舉中大勝”。

在會談的最後,斯大林對於急轉直下的美蘇關係留下了那麼一句感慨:“現在沒有人知道是為何而戰。因此我不認為美國政府內某些人大談我們兩國之間關係惡化,會有什麼可怕的。但我也認為一場新戰爭的威脅也是不現實的。”