張軍:共同富裕不是平均主義,而是共享繁榮

【受訪/張軍,採訪/齊卿、郝慶謙】

一、收入差距從何而來?

關於收入差距問題,原因很複雜,要區分差距究竟是合理的還是不合理的,有時候不是那麼容易。但差距過大一定是有系統性原因的。我認為,在造成收入過大差距的因素中,有些可以通過系列政策的改變或制度的調整來消除,但我們也要清醒一點,有些差距是客觀的,不能消除。

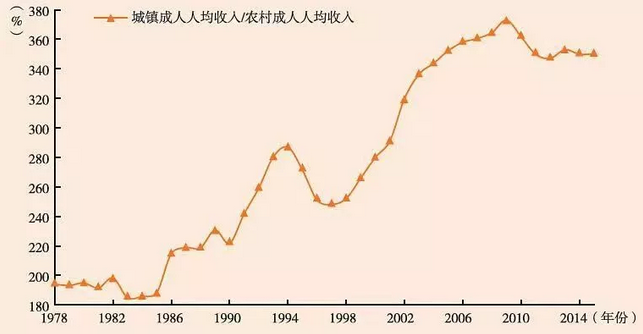

我們是從計劃經濟時代過來的,儘管在計劃經濟體制下,我們實施的是低工資低物價的政策。雖説低工資政策也把工資分為多個等級,但差距很小,總的來説,城市人羣內部沒有嚴格意義上的收入差距,但城鄉人羣之間還是存在較大差距的。相對於城裏人,農民的收入很低,消費水準更低。

這個現象是制度造成的。當時國家學習了前蘇聯的做法,採取城鄉分割的制度,利用身份和户口等措施固化了城鄉間的人口流動,剝奪了農民選擇居住地和就業的自由,再加上那時候實行農業的集體化和國家糧食統購政策,農民連自留地都被限制了,生存保障都有威脅,更談不上收入增長。

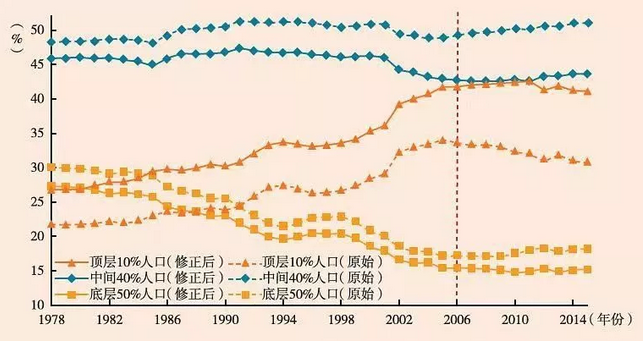

圖1 1978-2015年中國城鄉的不平等

與此同時,城市人口雖然獲得低水平的固定工資,但在生活上還算享有基本的保障。國家通過定量配給的方式使其獲得最基本的生活條件,包括免費的醫療、教育和住房等。很顯然,城鄉差距產生於城鄉分割的制度。而這個制度的安排導源於那時從蘇聯學來的靠犧牲農民來支撐的工業化戰略。

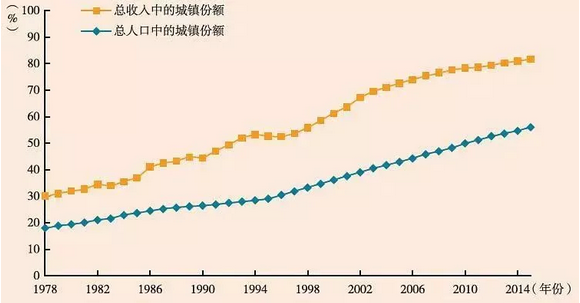

改革開放放棄了那種工業化戰略,在農村恢復了土地的家庭承包制,解除了束縛農民的流動障礙,加上國家上調了農產品價格,此時,城市人口的工資仍然維持了原來的做法。這導致上世紀80年代城鄉收入差距明顯縮小。但好景不長,到了20世紀90年代,隨着改革開放進入到城市,那裏的經濟活力被釋放,工業化更多由外資和民營企業的發展所推動,城鄉收入的差距又開始出現擴大的趨勢,這個趨勢總體而言延續到現在。

實際上,可以預料,除了城鄉差距擴大,區域之間的收入差距也開始拉大了。改革開放以後,沿海地區利用其區位優勢,出口製造業、加工貿易和現代服務業獲得增長的機遇,地方經濟得到先於內地的發展。而內地大多數還維持更大份額的農業和傳統的重化工業,經濟發展速度緩慢,地區之間的差距便逐漸拉大。現在南北方收入差距也十分明顯。此時的收入差距反映了地區之間在獲得經濟發展機會上存在的不均等,也反映了各地在生產率上的差別。這有必然性,也有政策不當導致的問題。

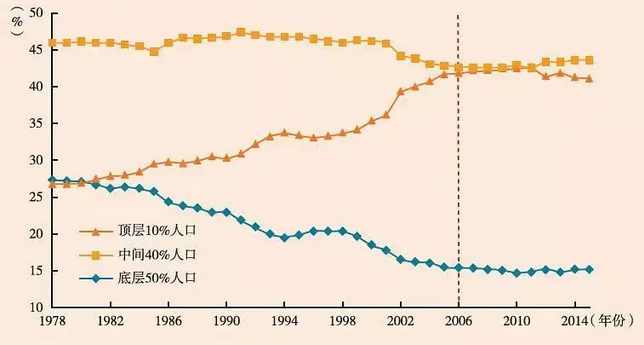

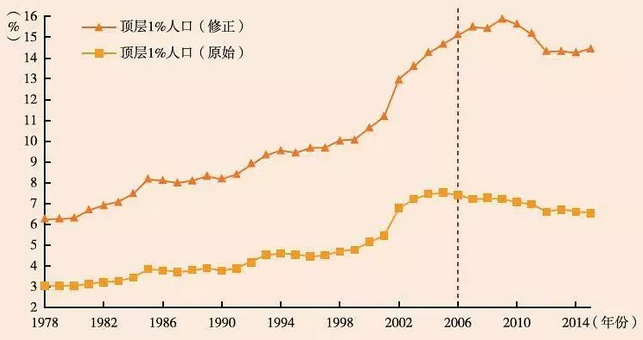

除了城鄉和地區差距,現在比較突出的還有人羣之間的收入差距。這個差距也有合理的成分,畢竟人羣之間存在稟賦條件和獲得知識與技能上的差異,但也可能有不合理的成分,比如機會不均等就會造成不合理的收入分化。另外,同等條件下,如果你在一個市場受保護的行業,你的收入就偏高;如果你有條件和能力獲得很多灰色收入,甚至腐敗收入,你就擁有了額外收入,即便是合理的過高收入,從國家來説,依然有必要通過税收來調節,防止整體的收入分配差距過大,對於社會穩定和諧,對於經濟的穩定發展,也都是重要的。

圖2 1978-2015年中國城鎮人口和收入在全國中的份額

在經濟學家看來,一個社會的階層收入長期維持過大的差距,必然導致財富向富裕階層過度集中,會造成社會的總需求低迷,也會造成社會缺乏正義,不利於經濟的穩定和持續發展。

二、消除過大的收入差距,需要確保收入流動通道暢通

在市場經濟中,收入在人羣之間有差距多半是合理的,客觀存在的,也不可能消除。只要我們在一個正義主導的社會,合理的差距是會被大多數人接受的。另一方面,收入差距也沒有必要消除,除非我們要劫富濟貧,實行均貧富政策,但那樣做對經濟發展而言肯定是個災難。

以經濟學家眼光來看,在市場經濟下,只要保持人口流動和收入向上的流動性,減輕那些因起點不同造成的機會不均對擴大收入差距的影響,總體上就可以確保收入差距不至於過大。

我們看到這30年人口的流動在加強,農民離土離鄉,進城務工,成為了3億農民工的一員。人口在地區之間的流動也在加強,內地流向沿海、北方流向南方,這是大趨勢,有助於弱化因地區或行業等因素造成的收入差距,從而可以縮小收入差距。但因個人因素造成的收入差距依然會存在。

我們要清醒地認識到,個人的條件是有差別的,不容易消除。對一個社會來説,重要的是要儘量減弱一代人的條件差別對下一代人的影響。沒有理由説,一個因為受教育年限較少或因為出生在農村而成為低收入階層的人,他的後代一定也是這樣。

圖3 1978-2015年中國的收入不平等:修正後的估計

圖4 中國頂層1%人口的收入份額:修正後估計與原始估計對比

最近躺平話題受到熱議,是一個糟糕的信號,一個社會很容易進入到這個階段,起點的差異對收入不僅有重要影響,而且會代際傳遞。這提醒我們,弱化起點的不同對下一代收入的影響,是很要緊的。這樣才能讓收入在不同人羣間的流動更暢通。一個起點低的人要能夠看到希望,通過自己的奮鬥和競爭力是可以成功的,可以向上進入中等乃至高收入的階層。所以,我們需要調整的是因制度造成的收入差距,而不是個人稟賦造成的收入差距。

圖5 中國收入不平等:修正後的估計與原始估計對比

圖6 中國頂層1%人口的收入份額:修正後的估計與原始估計對比

在這方面,國家要積極有為,通過有效的改革,如通過鼓勵要素的流動、改善公共福利和公共服務資源的合理配置,清除那些影響收入向上流動的障礙,比如解決農民工子女在城市的轉換身份,農民工居民化,讓他們的子女享有同樣平等的起點,與城裏人同等的教育機會、醫療條件等,自身的人力資本能夠得到更好的積累和提升。這對於那些起點低的人羣獲得未來更高的收入至關重要。

如果不解決農村流動人口在城市中所面臨的機會不均等問題,大概率會導致他們下一代的發展機會,未來不同人羣的收入差距會擴大。國家最近施行的“雙減”政策,在這個意義上説也會起到減輕教育機會不均等的作用,但更重要的是要解決大城市非户籍人口的身份和子女的公平教育機會。

在大城市,外來人口由於政策上的障礙,很難享受到當地居民同樣的機會和待遇,其子女難以獲得公平教育的機會。而教輔機構可能則進一步強化了這一機會不均等的後果。外來人口在經濟能力上很難與當地人抗衡,經濟條件優越的家庭將子女送往更好的教輔機構,這將導致下一代的起點差距繼續擴大,這種起點不平等的問題將會代際傳遞,導致社會流動性的固化。

因此,我們看到中央財經領導小組特別提到,要暢通社會流動性,根本目的就是降低對那些起點不利的人羣獲得高收入機會的阻礙,讓其通過努力和奮鬥有可能進入到中高收入、甚至高收入的羣體中,只有這樣才有助於真正擴大中等收入人羣的規模和佔比,形成一個橄欖型的分配結構。

三、第三次收入分配,不簡單是慈善捐贈

現在的確會有不少人認為,這個時候提出共同富裕和三次分配,實質上是要實現均貧富。我看到國際媒體上都是這樣的報道。考慮到中國的現狀,共同富裕這個概念的確很容易讓人產生聯想。但這是很大的誤解。只有真瞭解中國近現代歷史的人才會懂得這個。

這次中央財經小組的會議提到,要完善社會的第三次分配,讓它發揮更好的補充角色。眼下很多人將三次分配理解為一種公益慈善,依靠富人或者企業家的社會責任進行的自願行為。但仔細想想,成功人士的捐贈慈善行為不可能是一個政治行為,它應該是一個社會行為,這樣才能發揚光大,形成真正意義的三次分配機制。這就需要國家致力於基礎性的制度建設,而不是僅僅要求富人和企業家將財富貢獻出來回饋社會。我説的基礎性制度建設,是指整個社會的信用體系、正義觀和財產保護等這些方面。

發達國家在這方面的做法值得我們借鑑和學習,比如發達國家有太多的私立大學,其生存和發展並不依賴政府,而是依賴社會捐贈或校友的支持。像哈佛大學這樣的名校,主要靠校友及著名人士,包括企業家的捐贈,形成了雄厚的學校資產。

從中長期來説,第三次分配在中國這個社會的重要性的確需要重新認識,但同時,也要清醒的意識到,目前我們還缺少這方面的基礎制度。我們首先要在產權制度上面有更好的建設,國家對私人產權的保護要更有力,更有效。

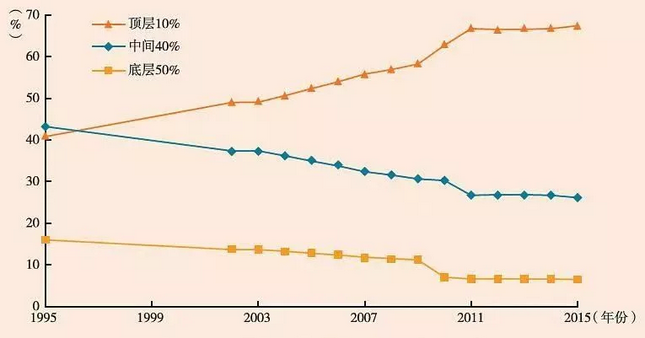

圖7 1995-2015年中國財富不平等

在經濟發展的過程中,私產保護的制度勢必會造就和催生出一代又一代的創業者和企業家。這些成功的企業家在一個預期穩定、體制透明、財產安全並充滿社會正義和信用精神的社會中,除了滿足家族成員的財富承傳之外,也一定會願意把自己的財富分享一部分出來,幫助社會的弱勢羣體,這樣做也會增進成功者的利益。這方面,我們看到西方發達國家上百年來興起的家族信託基金在延續家族財富的同時,也是社會慈善的主要支持者,就是這個道理。

我們要明確一點,除了政府,我們的社會還需要一個成熟和發育健康的社會組織系統,這個系統會與政府組織一樣,在服務社會和增進公平與正義方面可以發揮很重要的作用。這才是第三次分配機制的真正含義。社會的進步也體現在這個方面。

四、收入分配改革是一個系統工程,重點是要做大中等收入人羣規模

從國家來説,收入分配可以包括三次分配:第一次是由市場按照效率原則進行的分配;第二次是由政府按照兼顧公平和效率的原則、側重公平原則,通過税收、社會保障和轉移支付等時候進行的再分配;第三次是在社會正義力量的驅使下,通過個人自願捐贈和資助而進行的分配。

中國要實現共同富裕的長遠目標,就是要實現共享繁榮。在這方面,我們仍然主要還是發揮第一、第二次分配製度的作用。同時,要努力夯實有助於實現第三次分配的基礎性制度。

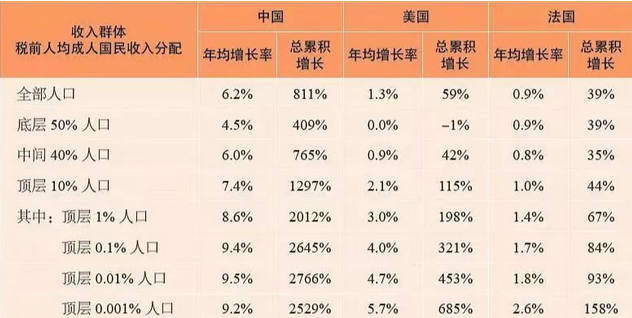

表1 1978-2015年收入增長及不平等:中國與富裕國家對比

我認為,初次分配的重心應加強對勞工權益的保護,提高工資,保持勞動收入與勞動生產率的同步增長。中國從計劃體制走過來,現在雖然某些特定行業工資水平較高,但整體來看我們的工資仍然偏低。原因主要在於整個就業制度的改革不夠徹底,直接或間接被國家部門,包括國有企業、政府機關和事業單位僱傭的人員規模可能佔據整個就業人口的一半左右。

國有企業,政府機關以及事業單位的就業,也就是我們常説的體制內就業,規模相當龐大,而這些體制內的員工工資來自於國家的財政預算,這是計劃體制下存在的問題。如此龐大的羣體在國家部門裏面就業,也造成整個工資缺乏調整的能力。政府財力有限,預算上便無法按照市場原則調整工資。而當體制內人員選擇到體制外工作,在勞動力市場便具備一定的議價能力時,工資也會大幅提升。所以,擴大體制外就業就可以整體抬高工資水平,從而提升勞動收入在首次分配中的佔比。

第二次分配則是在初次分配的基礎上進行的補充和完善。從税收,財政轉移支付,基本養老金,包括覆蓋到農村社保等方面向底層社會提供更好保障。近年來政府的調節力度不斷提高,對民生的關照越來越多,越來越好。但這並非可以高枕無憂。二次分配要考慮到經濟發展的階段,量力而行,過高的税收會扭曲人們的積極性,也會導致避税、逃税事件隨之發生,使政府監管成本提高,得不償失。所以税收調節需要權衡利弊。

近些年,我們在税收制度改革的方向上非常明確,更多的是由間接税轉向直接税,直接税相對透明,繳税的個人心理預期也會比較偏向理性。我們在轉向直接税主導的税制的同時,尤其要注意權衡利弊。重點是要調節少數過高收入的人羣,但要減輕而不是加重中等收入人羣的負擔,加大對低收入階層的補助。

中國現在大約有4億人的中等收入人羣,佔比為30%左右,如果未來能逐步提高到6億人,甚至8億人,那我們的共同富裕目標就實現了。為了這一目標,我們要清醒地意識到,共同富裕不是要消除差別,而是要創造更多機會讓大多數人通過自己的奮鬥能進入到中等收入的羣體。

【本文圖片來自托馬斯·皮凱蒂,楊利,加布裏埃爾·祖克曼:中國資本積累、私有財產與不平等的增長. 財經智庫,2019年5月號。本文根據採訪內容所添加。】