岑少宇:中國是“先破壞,後治理”嗎?

10月11日,聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議在昆明隆重開幕,主題是“生態文明:共建地球生命共同體”。觀察者網就締約方大會,以及中國生物多樣性保護成就等問題,採訪了保護生物學觀察員岑少宇。

觀察者網:這一會議名為“《生物多樣性公約》締約方大會”,能否先介紹下,什麼是《生物多樣性公約》?

岑少宇:《生物多樣性公約》(Convention on Biological Diversity)是一項保護地球生物資源的國際性公約。1992年6月5日,由簽約國在巴西里約熱內盧舉行的聯合國環境與發展大會上簽署。

1992年6月5日,巴西里約熱內盧舉行的聯合國環境與發展大會,圖片來源:聯合國

聯合國《生物多樣性公約》締約國大會是全球履行該公約的最高決策機構,一切有關履行《生物多樣性公約》的重大決定都要經過締約國大會的通過。

特別需要注意的是,公約具有法律約束力,締約方有義務執行其條款。

觀察者網:締約方大會上,一般都要做些什麼事情?

**岑少宇:**既然是具有法律約束力的重要公約,後續肯定有很多具體的事務要協商、處理。而且,《生物多樣性公約》涵蓋了很多方面,不只是各種生態系統、各種生物的監測、保護、研究,還包括瞭如何可持續利用等等。

締約方大會上就要討論如此繁多的問題,最終確定共識,形成一系列的決定,並出具一份報告。

當然,每屆大會都有一些重點討論的議題。比如,1994年第1次締約方一般性會議,商討了財務機制指南、中期工作計劃,可見還是非常務實的。

頭幾年會議比較密集,1995年、1996年都是連續召開。像遺傳資源的獲得,生物多樣性的保護和可持續利用,生物安全,還有農業生物多樣性等,都得到了優先的討論。從1998年開始,就是兩年一次了。

2002年的第六次會議上,制定了2002-2010年戰略計劃。2010年的第十次會議上,又商議了新一輪十年保護生物多樣性的戰略計劃,通過了《關於獲取遺傳資源和公正公平地分享其利用所產生惠益的名古屋議定書》,具有里程碑意義。

今年是因為疫情而延期到2021年,本來預定是2020年,肯定也會繼續考慮下一個2021-2030年的整體戰略。本屆會議的主題“生態文明:共建地球生命共同體”非常具有中國特色,應該會為下一個十年的全球合作,注入更多活力。

每屆會議同時會回顧下多樣性保護工作的開展情況。到2020年,十年戰略計劃又完成一輪,而且2011-2020年是聯合國第65屆大會第161號決議確立的“聯合國生物多樣性十年”,現在應該有很多成就可以總結。

此外,還有過兩次特別會議。第一次特別會議是1999-2000年召開的,通過了另一份重要的議定書——《卡塔赫納生物安全議定書》。第二次特別會議就是在去年底,主要是受疫情影響後,需要制定2021年的臨時預算。

觀察者網:締約方大會上,共識的達成應該也會有很多困難吧?

**岑少宇:**大會的一大特色是尋求共識,把表決獲得三分之二多數通過作為一種“最後的手段”(詳見大會議事規則第40條)。

公約雖然有法律約束力,但畢竟不可能有一套完整的懲戒機制,因此形成共識,把相關要求變為各方自願完成的事務是最為有效可靠的辦法。

當然,交鋒不可避免。與任何大會一樣,首先是大量的前期工作,比如《卡塔赫納議定書》通過前,特設工作組召開了六次會議,形成了草案。

但在當年的締約方大會特別會議上,依然有一些具體的問題要爭辯。我們可以看到代表們在發言中使用了“不可接受的”“沒有意義”“必須”等比較“硬”的詞彙。

再比如名古屋的第十屆會議,會期是2010年10月18日到29日。就在開幕前一週不到,13日到16日召開了最後一次工作會議,但發達國家和發展中國家還是沒有達成一致。

發達國家的企業在遺傳資源利用方面肯定優勢很大,因此這些國家希望減少對企業的限制。發展中國家一時之間肯定無法在產業上追趕,只能希望擴大利潤的分配。

另外,殘酷的殖民歷史產生了物種的“大交換”,還有些原住民對物種的利用,這些相關資源的利潤分配如何認定,也有巨大的分歧。但最終我們還是迎來了議定書。

衷心希望我們這樣的共識模式能夠持續下去。

觀察者網:有趣的是,在1992年的聯合國環境與發展大會上,除了生物多樣性公約,還簽署了氣候變化公約。氣候變化公約在一些國家受到了強大的阻力,相比之下,生物多樣性公約似乎更容易得到接納。你認為這背後的原因是什麼?

**岑少宇:**確實,在氣候變化的談判裏,人們似乎能看到更多針鋒相對,甚至大打嘴仗的報道。而《生物多樣性公約》締約方大會相對來説,沒有那麼激烈的輿論氛圍。

也許是因為氣候變化牽涉的利益太多,畢竟碳排放幾乎牽涉每個行業,而生物多樣性的保護與利用,雖然與每個人息息相關,但直接涉及的行業規模可能要小一些。

而且,碳排放涉及到煤炭、石油、鋼鐵等一些具體的、又非常強大的利益集團,它們容易成為輿論“圍攻”的靶子,同時自身有強大的“反擊”能力。因此,各國間、各國內部的爭論也會更激烈。

從科研角度來説,氣候系統和生態系統的研究難度都很大,但氣候畢竟還會有波動,留下了科學爭論的空間。而生物多樣性的變化基本上可以視為單邊下降,證據確鑿,這或許也是更容易形成共識的原因之一。

觀察者網:關於生物多樣性,可能還有一個永恆的問題,就是一個生態系統,因多樣性喪失而崩潰的臨界點在哪裏?有的人會認為一兩種生物的滅絕無關痛癢,為什麼要保護多樣性呢?

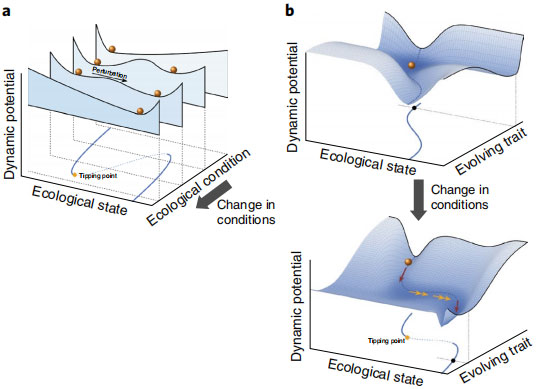

**岑少宇:**這是一個很有意思的問題,恐怕很難有答案。我想,首先就不應單純地去看待多樣性的問題。多樣性的臨界點,與氣候、地理等等的臨界點是緊密相關的。跨越一個臨界點,還可能會放大繼續跨越其他臨界點的風險。

我們已經實際觀測到例如冰山消退導致河流改道這樣的事件,無疑是對當地局部生態的一次大震盪。

從長時段看,河流改道後,如果氣候維持不變,生態系統很可能會逐漸恢復到原有的狀態,只是具體的分佈隨着河道的變化而改變,只有少數物種受到不可逆轉的影響。但如果當地的生物多樣性已經受到損害,那麼發生這樣的震盪後,就未必有足夠的恢復能力。

近幾年還有研究表明,單純考慮跨越某個臨界點所立即導致的劇烈變化,可能存在很大的漏洞,一些微小的環境變化,也可能開啓一個緩慢的變化過程。

比如,當海洋環境的輕微變化降低了鹹水鮭魚種羣的死亡率時,幾乎沒什麼生態影響。但是,鮭魚的一些有演化意義的特徵發生了緩慢的變化,例如從河流遷移到海中的最佳體型,達到了發生“穩態轉變”的臨界值,最終還會改變羣落的組成。

可以想象,有如此多的互相交織的因素,如果其中還有一部分具備這樣的延遲效應,對臨界點的探討將是多麼複雜的事情。

左圖是傳統理論裏生態條件、生態狀態與臨界點的關係,右圖是科學家新近提出的更復雜的圖景

即使單純從生物多樣性的角度看,物種的“種數”只是一個小方面。有的時候可能關鍵物種個體減少到一定程度,就能引發災難性的連鎖反應。

還有物種內部的遺傳多樣性,它是演化的基礎;對於人類來説,也藴含着巨大的利用價值。遺傳多樣性的喪失,可能導致生物更難以應對未來的環境衝擊,也可能導致對人類有用的某一物種不再堪用。

更何況,就算沒有人能給出確切的臨界點答案,更沒有人能負擔得起生態崩潰的代價。“未雨綢繆”才是中國人傳統上一貫推崇的思維模式,而不是“江心補漏”。

“地球生命共同體”這一理念很好地體現了各生態系統之間、生物與物理化學環境之間、人類與自然的其他部分之間命運交織與共的關係。我們沒有理由把這個“生命共同體”推到懸崖邊緣,或者一直讓它走鋼絲。

觀****察者網:從專業的角度來看,如何理解“地球生命共同體”這樣的提法?

**岑少宇:**中國已經提出了不少“共同體”的概念,擴展到地球生命的範疇是順理成章的。

生態環境問題的解決牽涉到方方面面,為了解決具體的問題,肯定會有一個細分的過程。

從最簡單的人與自然的提法開始,再把人分為經濟、社會,變成經濟-社會-自然的系統,大自然也可以繼續分為生物、非生物。

這樣的分解在探討具體問題時,當然是有用的,而且人們也會強調它們之間存在密切的相互作用。像我參與編寫的生態教材,也是按照這樣的思路搭建框架。但達到一定階段,還是需要有一個提綱挈領的理念來統領與整合。

而且,這些分解歸根結底還是追溯到人與自然這第一步分解上,本質上還是有點二元對立的意味。人類其實是自然的一部分,只不過是較為特殊的一部分。“生命共同體”可以完美地消除這一哲學上的弊病。

另外,大量不同專業的人也有自己的思維方式,不同國家的人也有自己的立場,也需要一個更能夠統一在一起的理念。

我在澳大利亞學習保護生物學時,用了北方國家和南方國家的概念,結果老師一臉問號。其實,這些概念在經濟、社會的國際合作領域是很尋常的,比如聯合國就有聯合國“南南合作”辦公室。

保護生物多樣性,不可能脱離經濟、社會的綜合治理,但在狹義的生態學領域,可能很多學者就不瞭解另一套話語體系。(當然也可能是澳大利亞人對自己在南半球,但又不是“南方國家”有點不適應。)

還有一個問題,就是對於生態保護,其實有一個連續的理念光譜,佔據兩端的是兩種有些“極端”的思路。

一種認為,保護生物多樣性就是單純為了人類的生存與資源利用,顯得非常“功利”。另一種認為,保護生物多樣性就是為了“保護”,或者説是清除人類作為自然界特殊的一員,因為過於“特殊”而產生的巨大的不良影響,顯得非常“超然”。大部分人的觀念其實是在面對不同的問題時,在中間遊走。

我想,“地球生命共同體”的理念可以囊括不同專業的思維,也可以更好地包容思想上的衝突,不管是更“功利”還是更“超然”,都可以納入進“共同體”的生態文明中。

觀察者網:中國特色的生態文明要能夠產生全球性的影響,除了理念上的引領,也需要實踐的證明。近20年來,中國在簽署《生物多樣性公約》後,取得了哪些成績?

**岑少宇:**其實中國的工作起步要早於《生物多樣性公約》,我們的《野生動物保護法》在1988年就已經通過了。我們的《自然保護區條例》國務院在1994年發佈的,當時《生物多樣性公約》才簽署兩年。總體上,我們是按照自己的節奏在走,同時也在《公約》的框架下發揮重要的作用,廣泛參與國際合作。

也許公眾最熟悉的成績,就是熊貓的“降級”,受威脅程度由“瀕危”降為“易危”,這是中國多樣性保護的一個里程碑事件。

其實,還有一些動物也降級了。比如,藏羚羊數量達到30萬隻,從“瀕危”降到“近危”;朱䴉數量增加到7000多隻,從“極危”降到“瀕危”;雪豹從“瀕危”降為“易危”。

但也要注意到,它們都還在世界瀕危動物名錄的“紅皮書”裏,種羣數量仍舊不夠大、生境依然脆弱。只有麋鹿在2006年降為“珍稀”,退出了“紅皮書”。

這也説明了保護工作的艱鉅性、長期性,現在提出“地球生命共同體”這樣宏大的新理念,有助於我們鞏固成果,並繼續推進這一事業。

當然,保護這些“明星物種”的根本目的,還是要惠及整個生態系統。**中國已經新建了許多自然保護區,正在建設以國家公園為主體的自然保護地體系。**這些工作普通人可能很少接觸,有的只是新聞裏的一句話,但背後是無數人的努力。

很多當地民眾成為了護林員、國家公園的管護員,在盡到保護的責任之餘,還能在指導下,從事一些綠色產業的發展,提高生活水平。

三江源國家公園瀾滄江源園區將部分原住民留在核心區內,圖片來源:央視

在精準的規劃與管理下,生態移民與就地轉型可以結合起來,生物多樣性保護與減貧結合起來,走出了有中國特色的新路。

中國還率先在國際上提出並實施生態保護紅線制度,要覆蓋重點生態功能區、生態環境敏感區和脆弱區,覆蓋全國生物多樣性分佈的關鍵區域。

很多保護區面積、規模有限,有的受行政區劃限制,有些彼此之間連通性不足。劃定生態紅線可以從功能、脆弱性出發,打破原有的一些侷限。同時,對於公眾而言,“紅線”也更能喚起重視。

全國生態保護紅線劃定工作已基本完成,陸地部分的面積大約達到國土面積的25%。中國“劃定生態保護紅線,減緩和適應氣候變化”行動倡議,還成為了聯合國“基於自然的解決方案”的15個精品案例之一。

在工程建設上,無論是高鐵還是水電站的建設,都有越來越科學、嚴格的環評,對重點物種有相應的工程保障措施。

在法律執行上,我們也能看到越來越多嚴格執法的報道,比如捕捉保護鳥類而被判刑的案例。而且,從公眾的反應看,很多人已經從最初的不理解,轉而認可嚴格執法。這顯示出公眾的生態教育也取得了一定的效果。

另外,還有許多不容易被人“看見”的成績。比如2017年不幸去世的我們復旦大學的鐘揚教授,援藏16年,在青藏高原收集了4000多萬顆種子,這就是對遺傳多樣性的保護。

在青藏高原上的鐘揚教授,圖片來源:中國科普網

國家推動了一些基礎的調查與研究網絡建設,有效地推進了生態學的研究工作。比如,生態環境部組織開展了全國生物多樣性調查與評估工作;組織下屬研究院所,牽頭建設紅外相機觀測網絡;建設鳥類多樣性觀測網絡等等。

紅外鏡頭前的雪豹,圖片來源:生態環境部

觀察者網:確實,我們身邊都能感受到生態的變化,城市裏的鳥類都明顯變多了,甚至有時還能見到刺蝟、松鼠了。不過,現在的恢復,是否會被説成是“先破壞,後治理”呢?

**岑少宇:**我認為不能這樣看。本身環境保護、生態保護的概念也是慢慢發展起來的,不能用現在的眼光苛求過去的人。

在環保運動興起之前,確實存在只顧經濟發展的情況,但生態保護的理念發展至今,儘管存在罔顧法律的黑心企業,你卻幾乎不可能找到一個經濟體,是單純的“先”破壞,“後”治理,其實多少都是有約束的。談發展已不可能完全不考慮保護,破壞、治理往往也是同步發生的,只是各經濟體之間可能程度有別。

還有些問題,是我們對生態系統的認識仍然有限導致的。比如在建設工程時,設計了配套的保護野生動物的通道或人工環境,但可能沒有起到很好的效果,之後不得不反覆改進。用“先破壞,後治理”來形容這樣的現象也不恰當。

無論如何,回顧工業革命以來的發展史,總體而言,無疑已經在向好的方向偏轉。

有的人或許會用“五十步”與“一百步”去形容現在的新興國家與當年發達國家崛起時的發展模式。我認為,與其那樣消極地思考,倒不如將變化視為“量變到質變”的過程,現在對環保的高度重視,就是經過人類長期實踐的積累,已經形成了根本性的轉變。在有些問題上,人們可以推説科學證據不足,可以推説自己無能為力,但很難再公開表示“哪管洪水滔天”。這可以説是種“質變”。

但另一方面,我們也要對這些消極推脱的思潮保持警惕,生態保護也會有反覆。

比如,澳大利亞作為發達國家,制定了比較詳盡的環保法規,有一些值得借鑑的保護區與野生動物的管理辦法,但如果思想鬆懈、投入力度不足,面對新出現的珊瑚礁白化等問題仍然可能應對不力。我的一位老師很早就因為對政策不滿,認為政府對環境問題重視程度不夠,而憤然辭去了相關職務。

在這樣的背景下,“地球生命共同體”這樣的理念就尤為重要。它時刻提醒我們,人類始終是這個“共同體”裏有機的一部分,與這個共同體一同演化,因此生態保護是一項永恆的事業,不能有任何的鬆懈。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。