陸一:教育改革該重普惠,還是重選拔?

【文/陸一】

問題的提出

高等教育大眾化和高考改革是中國教育研究領域的兩個熱點議題。經過多年研究積累,各自形成了比較成熟的研討路徑,然而兩個議題之間的正面對話並不多見。從中國教育的高質量發展與頂層設計視角來看,兩者都是直接關乎中國教育體系結構的重要問題。本文試圖跨越邊界,將兩者貫通起來討論,從而更加有效地解釋民眾在教育變革中累積起來的不適與困惑,以便更好地回應國家教育改革的決策需求。

高考改革研究具有鮮明的本土屬性和政策指向。恢復高考以來,每當經濟發展對教育供給產生新的需求,抑或社會觀念變遷對學校教育模式提出新的要求,便會催生新一輪高考改革,而每一輪高考改革前後都會掀起一波學術界與公共知識界的熱議。

高考改革類的研究多數是為改革政策做學理論證或效果驗證,具有很強的時效性和工具性。也有研究採取史學範式,着眼於中國曆代考試製度的考證,旨在揭示中國的政治、社會、教育與考試之間錯綜複雜的規律。

大體上,政策研究直面當前的改革呼聲,卻不如歷史研究那樣深思熟慮,而歷史研究則不免陷於“古識”,在政策建言方面力有不逮。

還有研究出於對平等權利的關切,沿襲美國教育社會學的主流範式,採用量化實證的方法揭示:當一個社會的高等教育機會顯著增加,具有怎樣身份的人更有可能獲得如此這般的入學機會。

已有研究顯示,中國數據樣本可以驗證著名的“不平等最大化”理論,或者説中國近20年的大學擴招過程存在有效擴大不平等現象。然而,中國的高考選拔制度的建立與改革並不以“平權”為最高價值依據,也沒有證據説明中國的現代學校教育體系的建設目標是社會學意義上的“教育平權”。

相反,平權觀念下對入學者身份背景的高度關注與不問出身的高考制度存在矛盾。因此,用平權程度的增減變化衡量高考改革和高等教育大眾化前後的入學機會分配,只是採取了一種特定立場的視角觀察解讀社會現象,並不致力於必須兼顧全局的政策制定或優化改革舉措。並且,高考制度所追求的公平競爭與有效選才等價值原則與美國教育平權的理論基礎具有本質性分歧。

筆者認為,若要以歷史的、發展的、全局性眼光來思考今天的高考改革,高等教育大眾化是不容忽視的背景。20世紀六七十年代,特羅(Trow, M.)對美國高等教育發展壯大所隱含的質與量的變化規律做出有效概括,其理論產生了世界性的影響力。隨後,高等教育大眾化理論被全面譯介到中國,毛入學率超過50%被正式設定為標識中國高等教育發展的關鍵指標。

在國家教育發展目標制定之後,高等教育大眾化、普及化就成了熱門研究課題。課題的主要方向是研究關於高等教育量的增長如何影響質的問題、高等教育中的精英性與大眾性的問題、大眾化前後高等教育系統的變化問題以及大眾化如何促使大學教育教學發生變革等問題。研究此領域的學者與美國、日本、歐洲等國際學界展開了充分對話,在可比的要素(如高教發展階段、數量、性質、結構、財政等)上實現了成效性的國際比較。

然而總體而言,中國高等教育大眾化問題的論域沒有超出高等教育的範圍,幾乎沒有研究專門討論高等教育大眾化對基礎教育乃至全教育系統的影響。即立足中國教育體系來看,對於高考制度如何受到高等教育大眾化影響,我們的認識上還存在許多理論空白。

國際上公認的規律是,高等教育擴張隱含着大學、學生和教師的全面多樣化與層次化變革。這種多元與分化對於一個由國家統一組織的高等教育入學考試招生制度所規定的教育系統將帶來怎樣的影響?大規模的高等教育擴張對高考制度施加了怎樣的改革壓力?這個體制性問題超出了歐美學者提供的理論準備。

更重要的是,中國的高考制度是結構性的論題,而高等教育大眾化不只影響高等教育,更是深刻地重構了整個社會教育系統,牽引着每個家庭的教育觀念。

本文擬圍繞中國高等教育擴張中的兩個關鍵變化進行討論。一是高等教育大眾化導致的升學競爭性質的變化,二是高等教育大眾化導致的高考功能屬性的變化,並將其還原到社會發展的歷史變遷過程中展開分析,以期為陷於理論與實踐困局中的高考改革開闢新的思路。

報名率:高等教育擴張與大眾升學熱情

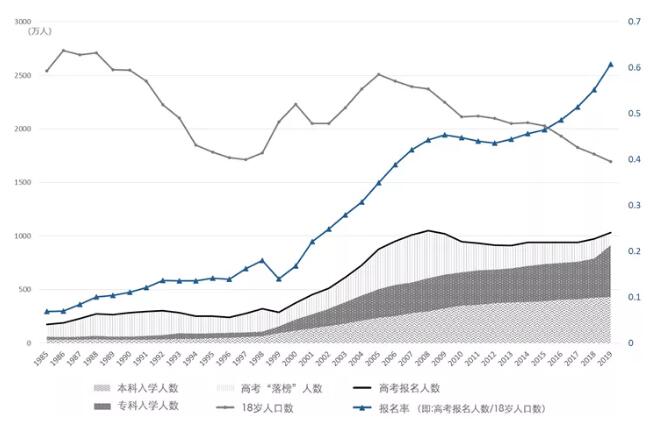

為了確切描述我國高等教育擴張的實際態勢,筆者整理了1985—2019年官方統計的適齡人口數、高考報名人數、高等教育本科入學人數和本科入學人數。(見圖1)

圖1 擴招過程中高考“報名率”的變化

從圖1可以直觀地看到,1999年是個重要的分水嶺,此前(1985—1998年)18歲人口數量龐大,多數年份超過2 000萬,但報名高考人數大體穩定在200~300萬之間。期間高等教育入學人數則從60萬穩步上升至100萬人。這是我國高等教育穩步擴大階段,也是精英高等教育時期。

從1999年開始,高等教育政策性大幅擴招,本科和專科入學人數均急劇增長。擴招政策與人口變化同步,18歲人口在2005年達到1986年後的第二次高峯。這一時期高考報名人數的增長也很劇烈,2007年突破1000萬,以至於2007年前後幾年每年落榜人數比此前各階段都更多。2010年後,由於人口回落等原因,高考報名人數不再急劇增長,高等教育擴招速度也有所緩和。2017年後,本科擴招增長率沒有明顯變化的情況下,專科急速擴招,可能受此影響,高考報名人數又一次呈現增長趨勢,而落榜人數則進一步減少。

由於每年適齡人口數變化較大,為了更好地刻畫人們升學意願,本文采用高考報名人數與18歲人口數的比值進行觀測,該比值對應的是右側縱座標標尺,下文簡稱為“報名率”。雖然數值含義不夠嚴格,該比值在不同年份的相對變化仍可以代表人們對參與高考的熱情增減程度,其數值越大,説明這一時期的升學熱情越高。同時,本文操作化地定義:上線率=入學人數/升學考試報名人數,以此代表考試的篩選強度。

進一步觀察圖1中各項數據趨勢,特別是其中反映升學心態的報名率的變化,可以將1978年至今分為三期四個階段(第三期有2個政策性階段)。

(一)1978—1998年:“讀書的料”上大學

這個階段,高考的報名人數年均250萬,本科上線率低於20%,加上專科的高等教育上線率均值是30%。高中的毛入學率雖然大幅增長,但1998年前都沒有高過四成,適齡人口中只有少數會參加高考,大多數年輕人並不考慮要接受高等教育。能夠考中接受高等教育者鳳毛麟角,被認為是同齡人中的佼佼者。大學畢業“包分配”制度具有鮮明的精英教育屬性。

由於當時國民經濟水平不高,18歲勞動力不從事生產本身會給家庭帶來很大的經濟壓力,在初等、中等教育畢業後直接參加工作是多數人的常規選擇。當然,隨着家庭經濟條件改善和適齡人口的相對減少,報名率穩步提升,到1998年最高點不過18%。

雖然高考報名是開放的,但要真正參與高考競爭的現實門檻很高。一方面,在當時能夠上大學不僅意味着這名青年學術性才智出眾,還隱含着家庭人口數與經濟狀況等背景條件。家庭能夠供養得起他繼續升學,又沒有繁重的家庭勞動任務,如照料年邁和年幼的家人。可以説,當時的高考並沒有實現全面篩選,有許多“漏網之魚”。除非被長輩、學校和社會均認為是“讀書的料”,才會得到支持去報名高考,能夠為了能上大學供養子女“復讀”的家庭更為稀少。另一方面,當時沒能上大學的青年中也不乏會讀書、愛讀書的青年,他們由於生活的負擔或條件的限制而不得不放棄升學。得益於近40年來社會經濟高速發展,人才需求旺盛,此類人才在後續的職業生涯中沒有完全被埋沒,憑着天生的才智能力和自強不息的精神,一些人在多年後通過成人高等教育、自學考試等取得了大學文憑,從另一條路徑也取得了高等教育大眾化的紅利,獲得了事業成功。

(二)1999—2009年:獨生子女爭先搭上“升學電梯”

隨着1999年高等學校急劇擴招拉開序幕,直到2009年左右擴招速度減慢為止,人們的升學熱情發生了明顯變化。這10年間,高考報名人數從288萬猛增至1 020萬,增幅達354%,本科實際錄取人數與報名人數同步增長,也實現了約350%的增幅,每年的本科上線率穩定在29%左右。2009年,本科錄取326萬人,加上專科錄取人數,高等教育錄取總人數為640萬人。

這一時期的18歲人口先增後減,而報考人數有增無減。高等學校猛烈擴招得到了充分積極的報考響應,這種升學熱情背後有其社會性動因。1980年開始我國全面實施獨生子女政策,第一批獨生子女在1998年滿18歲。中國文化雖然歷來崇尚考學出世,但過去多子女的家庭並不會全力以赴地支持每一個孩子上大學,獨生子女政策下,每一個孩子都成了家裏唯一的希望。同時,21世紀初中國迎來了經濟的高速發展,城鎮居民家庭可支配收入從不到6 000元上升到近3倍的1.7萬元以上,越來越多的家庭擺脱了因經濟條件制約而無法支持孩子上大學的困境。這些因素都強化了高中後繼續升學的願望。

自1998年起,報考大學的主體人羣成了獨生子女,恰逢高等學校擴招這個千載難逢的機會,相對而言,這一時期的考學難度不如過去大,特別是1999—2004年的落榜率顯著較低。幾年間,大學生不再是鳳毛麟角,身邊許多普通人只要努力、得要領,都有機會上大學。觀念率先轉變的家長着手拜師補課、針對性應試、支持復讀、在擴招機會中找門路,其子女從中得到了顯著的變革紅利。入學門徑也空前開放,2008年後,許多高等學校的自主招生權大幅擴張,過去嚴守5%的名額限制拓展到“原則上不超過10%”,個別名校比例更高,降分幅度也可高達30分乃至60分。當一些看起來資質平平者也如願上了大學、上了名校,其他家長更加意識到在經歷結構性變化之時“搶跑道”的必要性。

這些現象進一步刺激了升學熱情,報名率於2009年達到空前的高點。在大擴招的變革過程中,由於評價機制也處於摸索試點階段,決定許多孩子能否上大學、能上什麼大學有不少機運成分,眼界、經濟、社會權力、信息資源方面具優勢的家庭更有能力幫助孩子抓住機會。和前一時期相比,這批高中畢業生可謂生逢其時,他們如能敏捷地把握住擴招機遇,就好像幸運地坐上了上升電梯,與自行走樓梯或止步不前的同齡人分道揚鑣。

(三)2010—2020年:競爭持續升温形成“高壓鍋”

2010年後,18歲人口數量連年減少,高等教育的擴招繼續,而速度明顯放緩。這一時期,前幾年高考報名人數略有下降,2014年後又開始上升,2017年後增幅明顯。另外,2019年開始高職大幅擴招,開啓了新一輪結構性增長。值得關注的是2010—2020年圖1中高考報名率曲線的變化:前5年,報名率先抑後揚,總體在48%上下。2015年後報名率從50%一路攀升至60%以上。在18歲人口顯著下降的情況下,高考報名人數不降反增。當然,這並不意味着18歲人口中六成以上都報名高考,因為報名者中有了越來越多的復讀生,這反映出10年間人們對高等教育升學態度變化。因此,進一步劃分2010—2014年為第一階段,2015—2020年為第二階段,即以報名率超過50%的2015年為分界。

第一階段,急速的擴招帶來的副作用逐步顯露,最直接的反映是畢業生總量在短時間內成倍增加,大學生就業壓力劇增。大學畢業生的增長速度超過了社會經濟增長與結構提升的速度。大學生就業局面由過去的“賣方”市場演變為“買方”市場,越來越多的大學生面臨失業危機。然而,這不能單純地歸因於高等教育總量過剩,因為經濟產業界對專業技術人才仍然供不應求,職位空缺和失業現象並存。由於人才培養模式與教育內容固有其傳承的穩定性,高等教育機構難以在短期內根據社會需求改造教學定位,大學生的觀念也大多停留於過去的大學精英的印象,就業期待與崗位現實差距較大。高等教育的擴張總體上有其積極意義,然而急劇的擴張導致勞動力供求結構不協調,造成了大學生結構性失業。

一方面,這種就業壓力傳導回大學教育階段,便造成了“文憑貶值”觀念,並進一步引起大學的學習變質。文憑貶值在消極的方面引起了“讀書無用論”,一些就業受挫者懷疑高等教育文憑無法帶來預期的高收益,這種情況在一定程度上使升學熱情有所降温。

另一方面,人們發現過去大學生在初入就業市場上能享有的優厚待遇現在只有少數名校大學生才可能擁有。在高等教育擴張前,重點大學和非重點大學的收入回報無顯著差別,都顯著高於高中教育,進入高教大眾化時代,勞動力市場對高等教育內部做出區分,重點大學與非重點大學的回報差異大於大學與高中兩階段之間的差異。

於是,為了維持住一定的就業競爭力和經濟上的收益優勢,爭取上一本、上名校的考學努力被激發起來。不接受僅僅取得一個普通高等教育文憑,而主動投身“地獄”備考模式,家裏不惜“砸鍋賣鐵”、全力陪讀,也要力爭一個更好的大學文憑,此類現象在近10年越發多見。

《小捨得》片段

安徽六安毛坦廠中學可謂時代的縮影,該校以每年幫助成千上萬的復讀生考上更好的大學而著稱。2010年後,在高考中分分計較的競爭日益白熱化,為了上個更好的大學而選擇復讀的羣體愈發擴大,課外補習產業也越來越成規模。

第二階段,2015年起高考報名人數和高等教育入學人數均不斷上升,這與2010年以來的趨勢保持一致,高等教育大眾化的總基調沒有變化。不過,與前期數據趨勢不同的是,這一時期適齡人口數降幅擴大,高考報名人數增幅又很明顯,以至於圖1中高考報名率曲線呈現急劇上升趨勢,升學熱情第二次高漲。起初,人們感到上個普通大學不合算,不如不上,但局勢很快發展到了不接受高等教育就難以找到工作的境地。根據特羅的高等教育大眾化理論,隨着擴招的推進,接受高等教育將越來越成為一種難以輕易拒絕的普遍“義務”。

數據顯示,2017年起,高考報名人數與18歲人口比值超過50%。機會越開放,競爭越激烈,升學之路變得更加狹窄艱難。社會學研究有力地佐證了人們在升學過程中的體驗,重點高中畢業生更可能被重點大學錄取,基礎教育階段是否獲得優質教育對後續教育的路徑分流有決定性的影響,教育機會具有明顯的累積性優勢效應,並且,近年來的高等教育擴招進一步加大了差異。這就使得考試競爭不僅發生在高中,而是向前一階段層層傳遞至初中、小學。

隨之,對學習功利化,以及只為了考試而學習的應試教育弊病的批判成為教育系統的全局性問題。在不斷積聚的教育批判與考試改革的呼聲中,2014年後全國高考政策進入了頻繁的改革期,試點政策的更迭、招考規則的複雜化、從中央到地方教育信息釋讀的不充分等因素都在客觀上使許多考生及家庭產生“改革性焦慮”,考生在面臨選擇時感到無比迷茫。至今為止,考試競爭的嚴峻氣氛有增無減,不僅籠罩着每個考生,把背後的家庭都裹挾其中。

雖然自從恢復高考以來,高考報名資格不問出身,始終向大眾開放,但真正“高考競爭的大眾化”到了2015年後才實質發生,其標誌是報名率超過50%。隨着高等教育進一步擴張、文憑貶值,以及高考的影響力擴大,學生感受到前所未有的競爭壓力。

然而,競爭的目標資源,如優質高等教育、名校文憑、高端崗位等並沒有實現與高等教育擴張等量齊觀的改善和增長。高等教育的供給、大學文憑的效用、社會分層的結構和產業發展的進度都有各自的前進步調和內在規律,變革增值不可能如擴招般一蹴而就,這就形成了一種對有限資源與身份的劇烈競爭態勢。至此,學校的教育考試系統幾乎成了大眾競爭“高壓鍋”。

適齡人口升學率與考生上線率:高考功能應勢而變

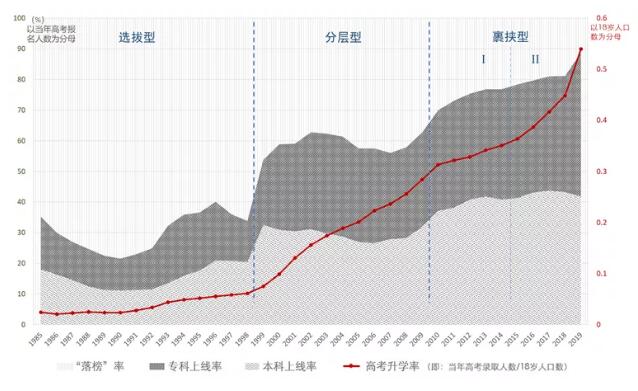

前面討論了20世紀80年代以來在高等教育擴張和國民經濟發展的背景下民眾升學態度的變化,高考報名率為核心觀測值。下面依舊針對這一歷史時期,使用同樣的原始數據,從另一個視角展開分析。(見圖2)

首先,圖2中的折線定義為“高考升學率”,它是當年高考錄取人數與18歲人口之比值。這條折線反映了“擴招”的過程,也就是有多少比例的適齡青年根據高考的分配得到了高等教育升學機會。

其次,以當年高考錄取人數與當年高考報名人數之比值的百分制來定義的本、專科上線率及落榜率,在圖2中以三種紋理區域表示。

這組數據代表着高考的選拔強度和分層功能,也就是這場考試將考生區分為怎樣分佈的三個層次。通過兩組數據的同時段歷時對比可以直觀地看到高考總容量的變化與分層結構的變化。

圖2 擴招過程中高考篩選功能變化

(一)從“英才選拔”到“大眾升學”

圖2可見,1978—1998年,即前文所述的“讀書的料”上大學時期,高考的基本特徵是升學率低,上線率也很低,具有鮮明的選拔屬性。高考在二三百萬報名學生中篩選出更出類拔萃的20%進入大學本科,其次10%進入專科,淘汰70%。這一時期考試科目較多,命題對於當時的學生總體水平而言有相當的深度、廣度與難度,以至於分數上拉開較大差距。

因此,當時高考命題針對的是少數學術優勢型學生。當時各科高分都很稀少。一些才華出眾的考生能夠憑藉一兩門科目取得高分,而其餘科目僅有平均分左右,其總分仍足以進入國內最好的大學,作為“偏科”的拔尖人才,得以就讀擅長領域的專業;也有一些學生各科成績均衡較高,總分脱穎而出。這種選拔效能對兩類優秀學生都較能夠識別招錄。

1999—2009年,高考報名人數大幅增加,從適齡人口的14%增長至45%,十年間高考的相對受眾容量擴大3倍。同時圖2可見高考升學率也猛增近5倍。值得注意的是,2000—2010年的18歲人口數在2000~2500萬的區間內先增長後減少,而報名率和升學率雙雙連年大增的情況下,每一年高考考生中本科上線、專科上線和落榜生的比例大體穩定在3:3:4。

從300萬考生中遴選100萬人達到本科線以上,到從1 000萬考生中遴選300萬達到本科線以上,看似篩選的比率差別不大,但必須注意到,300萬和1 000萬的基數含義大不相同。擴招前的300萬考生並非隨機產生,而是同齡人中在初高中裏成績較優,家庭條件較好,更有學術能力與學術追求,也被家庭、學校和社會賦予更大升學期許的羣體。而1 000萬人的基數則已經超過我國近年18歲人口數的一半以上,新增的700多萬考生羣體並不會均勻地分佈於各個分數段,而是相對集中於較低分段(相比300萬考生規模時)(見圖2)。

在這個擴張過程中,高考的實際功能發生了質的轉變,過去需要高考發揮“英才選拔”功能,2000年以後則越來越服務於“大眾升學”的目的,篩選機制勢必發生“重心”下移。

那麼高考的內容、篩選的方式實質上發生了怎樣的改變?在這十年中,一本、二三本和專科都發生了大幅擴招,而18歲人口有增有減,擾動不太大。我們可以推測,如果命題難度維持不變,且歷年學生學業水平總體穩定,那麼為了實現擴招,在高考總分不變的省份,主要分數線都會相應降低以便錄取更多學生。

事實上通過統計歷史數據可知,1999—2009年,高考不僅維持住了本科、專科、落榜大致3:3:4的分層功能,多數省份的高考錄取分數線也大體維持在了一定的區間水平,一本線和二本線幾乎略有上升,僅專科線有所降低。為了解釋這種現象,我們提出三種猜測:

一種可能是,通過大規模的基礎教育教學努力,我國18歲人口的學業水平發生了全面顯著提升;

第二種可能是,高考整體命題難度顯著降低,以便更好地區分龐大羣體而非較優秀的小羣體;

第三種可能是,有較大規模的學生沒有通過高考統考,而得到了高等教育入學機會,或憑藉大幅加分入學干擾了分數線。

三種可能的變化對應的教育現象,其一是真正的教育提質升級,其二是高考本身選拔性減弱,作為“指揮棒”所代表的學業內容與標準的下降,其三則是以“自主招生”為代表的一系列高考招生制度改革,是對高考統招制度另闢蹊徑式的雙軌制改革探索。

回看這段歷史現實,有理由相信,以上三種情況都發生了。第一種變化無疑是最令人樂見的,不過基礎教育的全面提質依賴教育規律,總是發生得緩慢而艱難,不可能完全適應急速擴招的步伐,第二、第三種變化則屬於為了快速實現高等教育大眾化,高考制度所付出的改革成本,放權。

高考悄然地完成了命題難度降低與篩選功能的轉型,從只關注遴選少數學術精英苗子的選拔性考試,轉變為“大眾的高考”。這就解釋了為什麼在急劇的高等教育擴招中,縱然高考看起來還是那個“高考”,教育和考試體系的實質卻已然改變。

(二) 普惠性增強,選拔功能鈍化

在急劇的教育擴張要求面前,高考逐漸演變為“大眾的高考”,包括使命題定位更加標準化、平易化,在考試技術和組織手段上適應了超大規模下的實施保障和公平監管要求,還為弱勢羣體提供了更多的傾斜性的優惠等。應該説,這些只是使高考能夠順利地容納更多考生,體現了教育機會分配的普惠性,但是這種靜態的“大眾化”沒能首尾相顧,不足以使高考積極地統領教育系統。

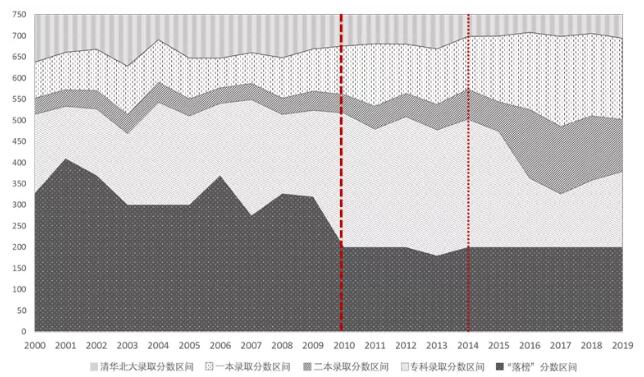

為了進一步分析高考命題的普惠性變化,以河北省理科為例,根據其歷年高考的一本、二本、專科等幾條分數線做圖(見圖3)。其中,為了表示最高層次的選拔要求,採用歷年清華大學和北京大學兩校在河北省的理科錄取分數線的平均值來做出最高的分數線(下文簡稱“清北線”)。

圖3 河北省歷年高考分數線(理科)

首先,從下向上依次觀察,圖3中以2010年為界專科錄取分數線發生了鮮明的變化,此前在300—400分之間移動,此後大幅下降至200分。750分滿分的考試中得到200分的得分率僅為27%,而高考各科命題中都有相當的分值是用來檢驗基本知識的掌握程度的,200分意味着掌握基本知識方面存在明顯疏漏。這條分數線近10年幾乎沒有隨歷年命題難度的波動而變化。綜合這些情況來看,200分看似為“門檻”一般的分數線,實則是降無可降的合格線。分數線定在200分意味着這項考試對專科入學而言已經沒有了篩選功能,決定入學與否更多取決於學生的意願——他是否願意完成最基本的學習任務,願意參加完考試,報到入學。

從錄取分數線演變為準入合格線,説明2010年後專科文憑在社會上不再具有相對的符號優勢。對學生而言,這種高等教育學歷的價值更多在於受教育、漲技能本身,而再不能夠滿足人們藉此出人頭地的進取心。可見,在高教擴招過程中,首先丟失選拔性的是專科教育。

其次,以2014年為界,此前一本分數線基本平穩,二本線略有所下降,此後,一本、二本線顯著大幅下降,二本線的下降幅度之大,與五年前的專科線大有同步趨勢。

在高等教育進一步擴張而適齡人口顯著下降的大背景下,2014年以後,一、二本分數線難以維持在原先的分數段而大幅下跌,説明高考全國卷維持一定的命題難度的前提下,又要保證足夠數量的招生錄取,呈現的結果便是降低分數線。錄取分數線的大幅下降意味着更多考生得到了繼續升學的機會,體現了普惠性,同時也暴露了擴招中大學生源質量的劣化。

更值得關注的是,近20年來在頂尖高等學校招生數大體穩定的前提下,“清北線”有不斷上升的趨勢,近5到10年間上升了近50分(見圖3)。2015年以來,每年超過700分的都有數十人,他們離滿分僅一步之遙。大量高分考試、接近滿分考生的批量出現,意味着這項考試在高學業挑戰度方面的區分度已經非常低,沒有足夠的難題來識別選才。

確實,大眾化高考對命題的要求是題型標準化,第幾題考哪一部分知識點幾乎是固定的,出題涉及的知識範圍受到教學大綱嚴格約束。要避免“偏”、“難”、“怪”題,不能太過靈活機巧,出題“超綱”會成為一種失誤,因此考題的平庸化勢所難免。

這種情況非常不利於拔尖人才的選拔和培養。對才智出眾,基礎紮實的學生而言,沒有足夠的難題來展露才華,能夠應接高挑戰的才智潛能無用武之地,只能退而求其次,在避免丟分上跟自己較勁,久而久之消磨了鋭氣,把自己訓練成在較低難度水平上快速精準答題的機器人。在高考統招制度下,頂尖大學空有形式上“優中選優”的優勢,卻受困於平庸的大眾化命題,實質上已經喪失了靈敏有效的選材工具。

目前的高考高分更多體現為在才智中上的羣體中精選那些更加謹小慎微、按部就班或者更有運氣的學生。高考分數難以告訴我們在才智優良的前20%的考生中,誰才是更有潛力肩負國家前途、影響人類命運的1%。同理,所有特長都難以顯露,各科均接近滿分的分數無助於識別某些學生有強烈傾向性的才華特質。

大眾化的高考命題無法識別前文描述的早期那種“偏科”的拔尖人才,學科競賽因而成為別無他選的關鍵性補充。然而,由於全社會缺乏其他支撐性、輔助性的識別選拔機制,學科競賽等又被泛化為大眾競爭。

(三)社會性考試厭倦的產生

對當前學校教育與考試體系反感的並不只是參與其中的學生,招不到拔尖學生的高等學校,還有大量家長、教育工作者和社會成功人士。常見的公共討論中,一些人認為教育考試“越改越亂”、“不如回到過去”,另一些人認為整個體系有問題需要徹底變軌。

實際上,他們自己的學校經歷和社會閲歷都從來沒有被如此深地捲入考試競爭,兩種觀點都折射出成年人在情感上對高等教育大眾化背景下現行學校教育體系運行規律的不適應。中國高等教育擴招之迅猛,情勢在一代人之內發生了驟然的變化,父母輩的經驗已經不起作用,更不用説祖父母輩。

原本屬於成人的漫長的社會競爭被急劇擠壓、提前到青少年階段。家長中流傳的“不能讓孩子輸在起跑線”之類的言論常常遭到“反教育”的批評,其中卻也不乏社會學和經濟學角度的洞察,學校教育的終點成為步入社會競爭長跑的起跑線,帶着怎樣的學歷背景進入社會,作為成人的人生道路起點完全不同。

當社會競爭越激烈,貧富差距越大,家長就會越重視教育競爭,而教育競爭本身也有顯著的積累效應,前一階段的優勢能夠被後一階段放大。於是,成人的競爭焦慮與不安一路傳導到教育的最初階段,恨不得在小學、初中就決出勝負。

其中有兩種南轅北轍的教育觀點比較流行:一邊是守候成長靜待花開,一邊是爭先恐後“搶跑道”。本着為孩子負責的態度,高度理性而冷靜的家長不得不要求孩子在本應探索、試錯、發展自我的成長階段就參與到成人化的,不近人情的競爭中去——現實中的兩難處境使成人倍感愧疚。(然而,這種教育上的異化現象問題並不出在學校教育本身,甚至也不是考試造成的,而是社會競爭提前所帶來的。)

可見,假設考試製度和考試命題內容都沒有改變,人們看待考試的情緒也會隨着高等教育不斷擴張而發生轉變。理解考試厭倦的緣由有助於我們認識到,考試的內容、形式或科目選擇無論怎樣改革都難以避免這種情緒。考試厭倦已不單是考生的個人情緒,正逐漸成為一種普遍的觀點,堪稱教育普及後一個考試製度社會固有的大眾文化。

從社會變遷認識教育考試問題

近幾年的教育考試改革還沒有找到真正的共識。2014 年《國務院關於深化考試招生制度改革的實施意見》提出了社會反應強烈的教育與考試中存在的弊病,如“一考定終身”、“學習負擔過重”、“唯分數論影響學生全面發展”等,多數改革方略便專門針對這些問題來提出對策。然而,正因為高考是牽一髮而動全身的體制性制度,局部對症的方式不僅難以真正解決問題,還會因忽視整體而使為了解決問題的舉措背離體制,造成制度內在的矛盾衝突,製造始料未及的新問題。

本文提出,與其從弊病或理念入手,不如回到社會現實並通觀全局,試問:我們的教育與社會生態在近幾十年的發展中發生了怎樣的變革?新形勢對考試製度提出了怎樣的新要求?

(一)學業競爭大眾化

在中國社會高速發展過程中,高考制度全面左右了高等教育入學機會的分配,這一點十分特殊。在精英高等教育階段,高考能夠不問出身,從基層拔擢才智突出者。由於機會稀少,競爭沒有擴大化,許多青年的才智潛力沒有被有針對性地充分發掘,還有許多青年由於家庭經濟限制而主動放棄升學道路。

當時能上大學固然很好,上不了也不代表某種失敗,考試升學不至於成為唯一的成功途徑。人與人之間的社會競爭是逐步展開的,往往要到成人以後,在工作崗位上才顯露高下分殊。

到了高等教育急速大眾化的階段,高等教育入學機會的擴大與經濟高速發展中城市中產階層羣體的擴大同步發生,而高考繼續承擔着大規模升學機會分配的關鍵責任。

上大學被認為是一種具備中上才智水平者通過努力可以把握的優勢機會,也是一條相對能夠避免坑窪崎嶇的人生坦途,通過早期努力取得學業競爭優勢,能夠為後續社會競爭佔據先機。這種觀念逐漸被事實驗證為一種明智的預判。這種經驗判斷在發達國家早有理論闡釋。

吉登斯(Giddens,A.)在《發達社會的階級結構(The Class Structure of the Advanced Societies)》一書刻畫出西方產業社會形成了上中下三層,三階層分別對應占有生產資料、教育或技術,以及體力勞動三種市場能力(Market Capacity)。2000年以來,進取的普通人得以通過掌握教育或技術成為中產階層,這條形式上絕對平等競爭的渠道正是超大規模的高考制度賦予的。

此後,隨着義務教育實現全覆蓋,高等教育邁向普及,幾乎所有人的青少年時期都在學校裏渡過,學校教育成為所有人的篩選裝置,學校教育的優勢積累效應變得越發顯著,社會各行各業的選人用人都比過去更看重學歷因素。

在這種背景下,如果在早期的學校教育選拔中沒能佔據優勢地位,後續就越來越難以“翻盤”,學校中的“掉隊者”要在日後“逆襲”成功(成為中上階層)的可能性微乎其微。

高等教育大眾化的歷史進程恐怕不可逆轉。現代學校最大限度地支撐並拓展了人類理性文明的傳承與發展,發達的產業社會無不是高度倚重學校教育的篩選機制和培養成果。學校教育的整體性擴張是教育現代化的重要標誌。

要成為未來的成功人士、國家社會的棟樑之才,是否必須首先在學校教育中脱穎而出?這個問題的答案從“未必”變成“必然”在中國大約只花了10年時間。

社會的驟變令人措手不及,激烈的考試競爭令人望而生畏,“讀書無用論”和考試批判論迎合了某種僥倖心理和舊觀念,當一些人還在反思學校教育、書本知識與考試篩選背離了“真正的教育”,社會結構已經快速地從混沌無序發展成層,成為社會精英之路眼看着就被學歷精英所壟斷。

衡水中學校服上印着追求卓越。中國青年網通訊員 趙柏鈞攝

(二)前置社會性分流消失後的改革要求

在不“反智”、不放棄嚴格的公平競爭與起點機會平等原則的前提下,學業考試競爭無可避免,而教育機會的大眾化又造成學業競爭的大眾化。人人都要經歷學業篩選的時代已經到來。問題在於,學業篩選的普遍化不只意味着擴容篩選量,而要通過全面立體地理解變化,把握髮展態勢,積極構建新的篩選機制。

筆者認為,中央政府力主推進高考改革的動因不應簡單歸於這項制度存在一些弊端,事實上任何制度都不可能達到完美無缺,而是在社會快速的發展中,要使教育考試系統駕馭住新的局面:高考要從為精英教育體系提供競爭機會,轉變為支撐起大眾教育體系並容納精英選拔所必須的競爭。

在精英高等教育時代,高考的存在並不像今天這樣全面支配大眾的基礎教育。曾經,在有限的學校教育機會,拮据的家庭經濟條件,以及人口和社會發展階段等因素綜合作用下,18歲人口在高考前就實現了自然或自覺的分流。

雖然90年代初有“千軍萬馬爭過獨木橋”説法,其所謂“千軍萬馬”描繪的還是精英教育系統中的學業競爭,畢竟當時的“報名率”不到15%。可以説,那時的高考實質上並不是大眾化的高考,考試競爭的壓力也沒有過度泛化。

隨着學校教育普及,家庭子女人口減少,社會經濟繁榮發展,特別是高等教育大眾化後,每年參與高考的人數超過18歲人口數的一半,並不斷繼續攀升。目前除了中考,全體系沒有其他分流機制像過去那樣在高考之前率先完成分流,也就是説,前置的社會性分流的消失,標誌着高考競爭的大眾化。

一方面,由於參與高考且被高考決定升學去路的學生人數極為龐大,高考不得不承擔起超大的社會責任,以至於成為了裹挾全民,影響籠罩基礎教育全過程的令人“畏懼”的制度。結果,多數人從小的學習便不得不以此為指歸,一切難以落實為高考分數的,哪怕十分有益的教育和學習都成為不必要的。於是“應試教育”愈演愈烈,成為眾矢之的。

另一方面,考試本身也為了適應大眾需求發生質變,選拔功能鈍化,篩選效率大打折扣,導致在當前人們的觀念裏,高考要維持“公平”的價值就會與“高效”的優勢構成矛盾。

通過前述歷史分析可以推斷,作為基礎教育“指揮棒”和人才“篩選器”的高考存在一個有效容量區間,大幅擴容或者説威脅到高考的效能,表現為“高考競爭大眾化”。由於基礎教育升學機會的開放和高等教育大眾化,前置的社會性分流幾乎消失。要使這種局面發生變化,立足於教育本身,現階段改革的核心問題是:

如何重構我們的教育考試升學系統,使每個人的學業競爭都限定在必要的限度和範圍之內,從而避免競爭的徹底泛化:即每個人與每個人在所有學習階段展開競爭,以至於在競爭中耗盡學生時代。

以及,對於必要的學業競爭,能否通過考試形式與命題的優化放大其對國民素質的積極作用而限制其消極作用的無序蔓延?

當然,曾經起到分流作用的社會條件可能在未來以不同的方式再次施加影響。在教育考試改革中仍需留意,諸如人口與家庭結構的變化、財富分配與階層結構的變革、產業技術革命、新農村與城市化、青少年文化風潮,還有教育的國際化發展等許多外部因素在未來可能會重新形成顯著的社會性分流。屆時教育內部的壓力將在多大程度上自動消解,有待進一步的討論。

(三)“新高考”:構建寬嚴有界、一體多徑的升學系統

過去,“一考定終身”的提法往往被個體化地解讀,用於反映一個人的前途命運被高考所左右的焦慮情緒。暫且不論這種焦慮是否存在部分正當性,在嘗試了多種改革試點後我們發現,只要考試結果“説了算”,不論是“多次考試”、“選擇性考試”還是“復讀”,都不可能解決這種焦慮,甚至還會放大競爭性弊病。

同時,在歷次改革中,考試公平得到了一貫的堅持,公平性保障得到不斷的加強。可以説,教育機會的分配由考試結果所決定,這構成了中國高考制度與高考精神的本質。

關鍵在於,“一考定終身”所揭示的改革動因不能只從個體感受層面來理解,它真正的問題是結構性的。如果存在前置的社會性分流,“精英教育社會”的高考可以是高等教育入學前的一次考試。

當教育機會開放消除了社會性分流,那麼要能夠駕馭“大眾教育社會”的高考卻不能只是那一次,還要為大眾的教育需求開闢更加多元的升學路徑。更重要的是,如果充分理解了“大眾教育社會”的本質,就會意識到改革成敗將取決於教育系統能否恰當地為各階段學業競爭設置邊界,從而扭轉教育系統在擴張中因無序擴容接納而造成的邊界模糊、目標混淆,相互遏制。

至此,高考改革的目標與挑戰可以設置為:構建起兼容“英才選拔縱向分層”和“大眾升學多元適配”兩種功能定位的考試升學系統。

前者要求嚴格的選拔性考試與代表國家教育指揮棒的統一性,它不僅要堅持考試公平,還要維持一種道德秩序。即根據可見的統考分數來秉公分配競爭性的公辦教育資源,其選拔和分配最終不是為了滿足私利,而是為了培養能夠承擔國家與社會責任的精英人才。

後者訴求寬容的普惠性考試與多元適配的路徑選擇,它傾向於市場的供需原理,即根據個人偏好、學業能力與經濟支付能力提供與之相稱的教育服務,旨在普遍滿足個性化的高等教育需求。成功的“新高考”改革將成為這套“寬嚴有界、一體多徑”系統的總稱。

眼下,由於統一考試招生制度已經得到鞏固強化,市面上雜多的考試競賽受到清理和約束,“強基計劃”為自主招生、特長保送生等制度翻開了新一頁,改革還需繼續致力於如何在一個“大眾考試競爭社會”中為拔尖創新人才“冒”出來提供機會,開闢通道。

當前的教育體系迫切需要政府力主擴大廣義上的選拔供給,讓更多元的才能、多樣的需求都能在公平的舞台上展露出來,既可以為高考在早期實現“硬分流”,也可以向學生家長和學校釋放信號,調整預期,避免學業競爭大眾化趨勢帶來的選拔性壓抑。

本文的建議與未關注到大眾化結構性變革的策略之間決定性的區別在於,強調要使一個教育體系包容兩種性質迥異的升學路徑,能夠依據社會民情和經濟技術條件設置通路與邊界。“先粗篩,後細篩”便是據此初步提出的一種改革思路。

總之,在大眾教育社會的轉型中,高考改革需要全局性的舉措,有賴於國家考試主管部門、基礎教育界與社會一起,共同再造適應新局面的教育選拔與分流機制,從基礎性的選拔與分流制度供給入手,提供豐富多樣的教育機會與發展途徑,這將成為中國教育治理能力的最佳體現。