胡毓堃:土耳其“硬剛”美歐十國,鬧劇的緣起可不止那個商人

【文/觀察者網專欄作者 胡毓堃】

一、“鬧劇”的緣起,不止是那個商人

10月18日至25日,土耳其與西方世界在短短一週內上演了一出全球矚目的“外交風波”。

先是美國、德國、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、新西蘭、挪威、瑞典10國駐土耳其大使館發表聯合聲明,呼籲土耳其釋放被其指控參與2016年該國未遂政變的土耳其商人奧斯曼·卡瓦拉(Osman Kavala)。但當他們習慣性地就土耳其違反“普世價值”的行為再度試圖施壓時,恐怕沒有想到土方的回應會如此激烈:

10月19日,土耳其外交部召見了上述10國駐土大使,譴責他們干涉土耳其司法系統,發表不負責任的言論;

10月21日,土耳其總統埃爾多安在訪問非洲的回程飛機上對隨團媒體表示,“我們無法接待這羣人。輪到你們來説教土耳其了嗎?你們以為自己是誰?”

10月23日,埃爾多安在出席活動時宣佈已指示外交部長儘快宣佈10國大使為“不受歡迎的人”,指責他們“無禮”,聲稱“他們不再瞭解土耳其的那天,就得走人”,引起了現場羣眾歡呼。

看着埃爾多安可能要來真的,看似“來勢洶洶”的10國也迅速“服軟”。兩天後,美國駐土大使館在社交媒體“推特”上發表聲明稱“美國指出其遵守《維也納外交關係公約》第41條(即不干涉他國內政)”。很快,其它國家要麼轉發美方聲明,要麼發表類似聲明,埃爾多安旋即表示土耳其不再將10國大使列為“不受歡迎的人”。

土耳其發出“驅逐大使”的威脅後,美國駐土大使館在社交網絡上發表的聲明,來源:美國駐土大使館官方推特

乍一看,引發這一輪外角風波的是奧斯曼·卡瓦拉一人。然而,這位土耳其商人及其近期的遭遇並不尋常,而西方10國此時發難,也是並非偶然。

卡瓦拉出自煙草貿易商家庭。1982年,25歲的他因父親去世而放棄在美國攻讀博士學位,回到土耳其接手家族生意。此後20年,他在土耳其的電子與通信行業頗為活躍,率先將康懋達64家用電腦、手機等電子產品進口至土耳其,擴大了家族生意的版圖,成為名副其實的成功商人。

與此同時,他在出版行業也頗為活躍。據美國《紐約時報》報道,1980年土耳其軍事政變後,他在1983年便與人聯合創立了“İletişim Yayınları”出版社,發行親民主理念的讀物。隨着該出版社不斷做大,也出版了包括諾貝爾文學獎得主奧爾罕·帕慕克在內的一系列土耳其名家名作。此後,出版土耳其語版的《大英百科全書》更奠定了他在出版行業的地位。

“İletişim Yayınları”專注於發行親民主理念的讀物。來源:İletişim Yayınları

而支持瑞士歷史學家漢斯·盧卡斯·基瑟寫出《塔拉特·帕夏:現代土耳其之父、種族滅絕的設計師》一書(2018年普林斯頓大學出版社出版,作者表示卡瓦拉的支持“對我成功啓動研究至關重要”),進一步表明他始終關注土耳其的政治與社會事務,絕非一心只關注積累財富的純粹商人。

如此看來,卡瓦拉自上世紀90年代以來便醉心於支持、建立非政府組織(NGO)也毫不意外:從致力於環境保護的TEMA,到關注歐洲和平、民主與人權的“赫爾辛基公民大會”,再到1999年伊茲米特大地震後將工作重心徹底放到NGO上,卡瓦拉與土耳其政治和社會事務的牽涉也越來越深,也因為其NGO事業被國際輿論戴上了“慈善家”的頭銜。

事實上,卡瓦拉真正開始與埃爾多安和土耳其政府產生過節,也是始於NGO。

在他支持、成立的眾多NGO組織中,最引人注目的莫過於“開放社會基金會”(Open Society Foundations)土耳其分會。開放社會基金會前身為開放社會研究所,是金融大鱷喬治·索羅斯創立的國際捐贈組織,為世界各地的公民社會組織提供資金支持,其明確目標在於推動司法、教育、公共衞生和獨立媒體的發展。而該組織的名稱,則受到了索羅斯的大學老師、著名哲學家卡爾·波普爾《開放社會及其敵人》一書的啓發。

該組織的首頁便明確宣示了其要推動民主的目標,來源:開放社會基金官網

該組織在37個國家有分支機構,而比其規模和廣度更知名的,則是其在成立之初便發揮的影響力。“開放社會基金”的前身,便是索羅斯自1984年起,在匈牙利等原蘇東社會主義國家成立的基金會。用美國資深作家伯納丁·阿伯特·霍杜斯基的話説,這些基金會自創立之初便努力推動蘇東國家走出“發達社會主義”模式。

1993年,索羅斯在這些基金會的基礎上成立了開放社會研究所,從而更有力地支持位於俄羅斯與中東歐國家的索羅斯基金會。到了2010年更名為開放社會基金會後,該組織將其活動範圍擴大至全球。隨着該組織持續支持不少國家的異見和反政府組織,一些國家也開始對其有所警覺。波蘭、匈牙利等中東歐國家從政府到民間都有“去索羅斯化”的聲音,而俄羅斯更是在2015年禁止該組織在俄境內活動。

土耳其也不例外。卡瓦拉作為該組織在土耳其的代言人,頂着“土耳其紅色索羅斯”的頭銜,宣稱“推動司法部門適當作為、保護和擴大公民權利、支持公民社會組織與權利保護者,關注移民政策”,曾被埃爾多安點名批評,稱其謀劃、資助了2013年土耳其反政府抗議運動(“佔領蓋齊運動”)。

持續數月的“佔領蓋齊運動”聲勢浩大,影響廣泛,圖源:ZUMA/Rex Features

在此情況下,卡瓦拉於2017年被捕,開放社會基金會於2018年被禁止在土耳其活動,自然在意料之中。除了持續數月的“佔領蓋齊運動”和2016年未遂政變,泄露國家機密也成為指控他的罪名。

自卡瓦拉入獄以來(共“三進兩出”),西方各國及國際組織便沒有停止對他的關注與聲援。2020年9月3日歐洲委員會部長理事會做出決議,要求土耳其立即釋放卡瓦拉,國際法律家委員會和人權觀察組織也做出了同樣的表態。

實際上,就在西方10國大使館集體發聲之前,歐洲委員會部長理事會便在今年9月給土耳其下了“最後通牒”:今年12月之前釋放卡瓦拉,否則便啓動針對土耳其的違規聽證程序。

由此可見,這10個國家的“突然”發聲其實並不突然,只是在埃爾多安的強硬回擊面前,有些“不堪一擊”。

二、“所謂的戰略伙伴”?本就“殊途不同歸”

土耳其與西方世界的不對付,當然不是由卡瓦拉所決定的。

無論是地緣位置、國家發展現狀,還是歷史傳統、價值觀念、政治制度、社會機制,土耳其與西方國家可謂完全不同。之所以成為北約成員國並至今被視為“重要的北約盟國”,很大程度上是由於冷戰背景下的地緣戰略需要(遏制蘇聯),以及當下特殊的戰略位置。

正因為骨子裏的巨大差異,拜登政府上台後的“美國迴歸”政策、致力於恢復關係的盟友,並不包括土耳其。美國國務卿安東尼·布林肯在1月19日尚未正式上任時,便用貶義的口吻稱土耳其為“所謂的戰略伙伴”。此言的確不假,拋開形而上的意識形態與價值選擇不談,在只關乎現實利益的戰略層面,埃爾多安領導下的土耳其這些年也和西方漸行漸遠。

美國著名智庫布魯金斯學會今年1月29日發表的《美土關係將在未來很長一段時間內繼續充滿危機》一文,便列出了拜登時期考驗美土關係的五大危機:

**· 土耳其購買俄羅斯S-400導彈防禦系統,**2017年,在第一批S-400系統交付後,埃爾多安於9月26日在美國哥倫比亞廣播公司播出的電視節目中表示,土耳其打算向俄羅斯購買第二批S-400系統,以及美國可能追加對土方的制裁。

**· 敍利亞問題,**土耳其長期以來將“人民保護部隊”等敍利亞庫爾德武裝視為土耳其反政府組織庫爾德工人黨的敍利亞分支,作為“恐怖組織”予以武裝打擊,而美國則要通過庫爾德人主導的“敍利亞民主軍”與“人民保護部隊”合作打擊極端組織“伊斯蘭國”。

**· 東地中海地區問題,**隨着天然氣資源之爭升級,土耳其與同為北約成員國的希臘和歐盟成員國塞浦路斯關係緊張,雙方不時拉盟友舉行聯合軍演,導致局勢劍拔弩張,也令美國的協調難度重重。

**· 穆罕默德·哈坎·阿蒂拉獲罪,**美方認定這位土耳其國有的人民銀行副行長欺詐、幫助伊朗規避美方制裁,將其逮捕並判罪,而10月22日美國聯邦第二巡迴上訴法院更是裁定該銀行應獲刑事犯罪起訴;在土耳其政府看來,這是干涉土耳其內政的“政治陰謀”。

**· 埃爾多安近年來大力推行“伊斯蘭化”,**打擊世俗主義者和其他異見人士、擴大總統職權和任職期限問題上,拜登政府一改特朗普時期“睜一隻眼閉一隻眼”的態度,可能加大對土耳其“民主倒退”的譴責與制裁。

2019年,俄羅斯將第一批S-400系統交付土耳其,圖源:ZUMA/TASS

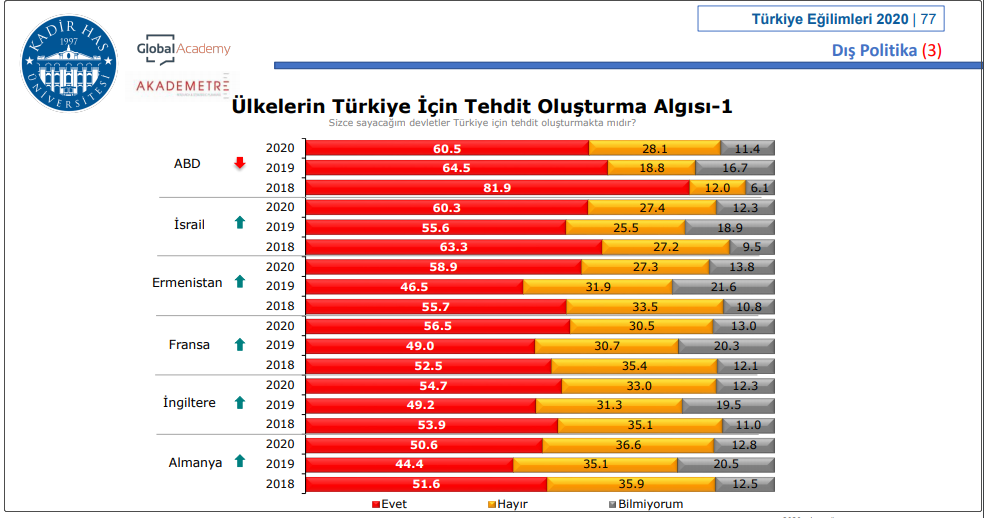

與此同時,土耳其卡迪爾哈斯大學在10月7日發佈的《2020年土耳其趨勢》報告更能説明問題:在土耳其國內各大民意調查中,美國被土耳其民眾視為對本國安全最大的威脅。

**而在各類危機的背後,更是土耳其與美國乃至整個西方世界在“世界觀”上越發背道而馳。**相比於土耳其國內的發展模式與道路,這才是西方近年來與土耳其難以良性互動的更重要因素。

美國被60.5%的土耳其人視為對本國安全最大的威脅。來源:卡迪爾哈斯大學

首先,土耳其與西方各國在國際事務上的觀點越發衝突。

上文提到的雙方在土耳其購買俄製S-400系統,以及敍利亞內戰問題上的矛盾便是典型。對於土耳其來説,購買俄羅斯武器不只是為了提升國防能力,更是土耳其試圖改善與強化俄土關係的一種姿態,尤其是雙方自2016年關係恢復以來在敍利亞問題上也逐漸減少矛盾、管控分歧。這一切顯然是視俄羅斯為大敵的西方所不樂見的。

隨着土耳其在地緣戰略判斷上逐漸跳出西方的冷戰思維,土耳其在其它國際事務中的看法與後者更是少有共識。用布魯金斯學會的話説,當拜登政府與其西方盟友們更加堅定地將中國與俄羅斯視為地緣戰略和意識形態上的對手時,埃爾多安及其盟友——極右翼的民族主義行動黨越發認為“國際體系不像以往那般以西方中心”。

正因為如此,土耳其從地緣戰略到對外政策也在逐漸降低對西方國家的依賴,即土耳其政府常説的“戰略自主”。

在實際行動層面,這種獨立自主性自然體現為減少對西方的依靠,而更多地注重與中俄等非西方世界大國發展雙邊關係。近年來,土耳其與俄羅斯“冰釋前嫌”,與中國高層交往頻繁、經貿與大項目合作穩步發展,且沒有向西方那樣就新疆地區等問題觸及兩國的紅線。

埃爾多安(右二)更傾向於在西方與非西方大國之間的平衡外交,圖源:美聯社(AP)

此外,就如何“重置”國際關係而言,美國與西方的看法,和土耳其自然不會同調。

當美國與其盟國不斷強調跨大西洋聯盟、“基於規則的國際秩序”及小圈子的“價值觀外交”時,它們對“重置”的定義,具體來説便是土耳其應取消向俄購買S-400系統,改變現有對華外交政策,並重回美國及其盟友的圈子。

然而,埃爾多安政府所理解的“重置”,則是美國及其西方盟友要適應地緣政治的現實,尤其是土耳其所處區域形勢的現狀,以及調整對國際事務的看法和行動。所以土耳其政府並沒有隨着拜登的上台而取消對俄軍購,或者開始就中國新疆地區事務採取敵視行動。而土耳其這種獨立自主、與各方較量且都存在矛盾的外交實踐,也體現了一種更加平衡的重置外交理念。

顯然,這樣的土耳其並非美國和西方世界眼中“合格”的夥伴。隨着埃爾多安在處理內政方面引發它們和土境內反對勢力不滿,美西方聲援甚至支持價值觀接近的土耳其組織與個人,也不足為奇。

不過,無論西方各國多麼不喜歡當下的埃爾多安政府,這次主動鬆口、迅速停止風波的姿態也表明,它們不願也無法徹底激怒埃爾多安、與土耳其撕破臉。畢竟土耳其的地理位置是不會改變的,正如北約秘書長延斯·斯托爾滕貝格所説,這是“唯一一個與伊拉克和敍利亞接壤的北約盟國”,這種特殊的戰略位置和戰略意義無法取代。

另一方面,除了外交與安全因素,遭受疫情重創的土耳其經濟也不可能完全靠非西方國家替代美歐市場,來自美國和歐洲的投資與貿易對於土耳其經濟復甦至關重要。在此情況下,適度降低期待,務實看待雙邊關係,合理管控分歧和危機,恐怕是比一次強硬的聯合聲明更合理的選擇。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。