謝耘、劉林澍:敢於創新引領,中國當得時無怠

【文/ 謝耘、劉林澍】

1840年的鴉片戰爭,開始了中西文明在中華大地上激烈甚至是血腥的衝撞。它終結了中華文明五千年來基本獨立自主悠然探索發展的歷史,而進入到近現代以來如梁啓超所言的“世界之中國”的階段。它開啓了延續至今的中華民族全面追趕西方文明的奮鬥歷程。

這種追趕是全方位的,既表現在科學與技術領域,也表現在社會治理領域。在社會治理領域,新中國一直在頑強地探索獨立自主的中國特色道路,但是從具體的方法到一些根本性的理念,也是帶有明顯的西方印記。

經過新中國幾代人艱苦卓絕的追趕,我們創造了舉世震驚的成就。作為世界第二大經濟體,追趕模仿的模式已經無法繼續提供強大的力量推動民族的進一步復興,成為創新型國家是在新世紀國人必須承擔的歷史使命。然而,從二百年的追趕模仿走向開拓創新,絕非是一件順理成章自然而然的過程。

一、跟隨模仿與開拓創新的本質不同

人類區別於動物的本質之處便在於智慧。而創新是人類智慧的最高表現形式之一,也是推動人類社會向前發展的核心動力。當然在人類歷史進程中,開創者永遠是少數,這是合情合理的正常狀態。絕大多數人、絕大多數組織、絕大多數國家都註定是跟隨模仿者。這絕大多數的跟隨模仿者對於開拓創新往往只能高山仰止而難以品嚐其中的真實滋味。近代百年的追趕歷程,讓我們在精神上與開拓創新有了深深的隔閡。

(一)面對未知不確定性:深藏於內心的不安甚至恐懼

跟隨模仿可能給開拓創新提供一些鋪墊與基礎,但它未必是一項具體的創新工作不可或缺的前提;一味地追趕,哪怕已經追趕到與引領者肩並肩的地步,也不會必然地催生出開拓性的創新。

所謂“跟隨模仿”都會在最大程度上有着確定的方向、確定的方法,以及確定的路徑和目標。方向、方法以及路徑和目標基本都已經由開創者做出了示範,跟隨者需要做的就是埋頭苦幹地去模仿去複製開創者已經做到的一切。這裏面當然也存在某些創造性的活動,但是由於這個過程是以模仿為導向的,因此從一開始就有了無形的邊界約束,創造性的發揮空間十分有限,甚至會遭受強烈的抑制。

雖然跟隨模仿與開拓創新並非總是涇渭分明,我們無法在它們之間劃出一條清晰的分界線,但是典型的跟隨模仿與典型的開拓創新之間確實有着截然不同的特質。

與典型的跟隨模仿不同,開拓創新基本沒有確定的方向、方法和路徑,也沒有明確的目標可供參照。正因如此,創新的開拓者要靠自己的智慧與勇氣,面對未知的不確定性。對於開創者而言,前進方向的選擇,方法與路徑的設計及目標與結果的期望,都是無法簡單基於已有的經驗與邏輯分析給出明確的答案。創新需要開拓者在實踐中去不斷探索,在黑暗中的無落腳之地開闢出一條通向未來光明之路。

面對的是已知確定性還是未知不確定性,是跟隨模仿與開拓創新之間最為本質的差異。

面對未知不確定性是一項極為艱鉅、極為全面的挑戰。在每一個人的內心深處,幾乎都隱藏着對未知不確定性的不安甚至恐懼,因為它與人類渴求的安全感背道而馳。所以“算命”雖然不靠譜,但是依然成為了古今中外幾千年來極少數幾個香火不斷的長青行當之一。

開拓創新的未知不確定性不僅僅挑戰我們技能層面的水平高低,更考驗我們在戰略層面對科學、技術乃至人類社會發展規律的認識,以及價值層面對人生意義的設定與實踐。(《創新的真相》書中第二章第一節“創新對人性的挑戰”與全書的“結束語”,謝耘著,機械工業出版社2021年1月第一版)

(二)跟隨者與開創者生存在兩個不同的世界

開創者在無數成功與失敗的探索中鋪就的確定性成功之路,為後面的跟隨者免去了大量“不必要”的代價,換來了追趕的“高效”與“快捷”。但是這也導致了開創者所認識與擁有的世界,所積累的感受與經驗,絕非是跟隨者能夠通過向開創者學習而完全理解或掌握的。因為“紙上得來終覺淺”,跟隨者不曾經歷過那些思考、探索、困惑、迷茫、歧途與挫敗。即使把跟隨模仿做到極致也無法真正縮小這個差距。所以,跟隨者與開創者之間的距離,是不能通過跟隨者完成的模仿結果的“仿真度”來衡量的。

如果追隨者甘於尾隨的狀態,則不用面對開拓創新的挑戰帶來的煩惱,只需咬緊牙關時刻緊跟,不致落下太遠即可;否則,則需要對自身做脱胎換骨般的全面提升,用更大的努力與犧牲去完成從跟隨到開創的跨越。這種努力與犧牲要遠遠大於從不見開創者的蹤影追趕到緊隨其後的過程中,跟隨者曾經所付出的一切。

(三)跟隨模仿帶來的思維定勢

我們幾代人、近兩個世紀持續不斷的苦苦追趕,讓模仿作為一種本能滲透到了我們社會文化的深處,成為了我們“傳統”中理所當然的一部分。

1. 這種已經成為了本能的模仿傳統,導致我們在做創新的時候,首先是去尋找“對標物”。沒有“對標物”的形象參照,“創新”便被認為缺少足夠的合理依據。形象地去“對標”而不是去努力地理解事物內在的邏輯與本質,成為了我們工作理所當然的起點與方法;

2. 在面對問題的時候,首先想到的是尋找現成的方法論或模板,而不是通過實踐把需要解決的問題悟透,從問題的本質出發去尋找乃至創造解決問題的方法;“用XXX方法解決YYY問題”成為了一種做研究的標準模式。“先僵化再優化”這種典型的跟隨邏輯被當成了放之四海而皆準的真理,進而總幻想着世界上存在着一套完整的操作性方法論,可以讓我們循規蹈矩就能實現創新的目標;

3. 長期跟隨的經歷,讓“與國際接軌”具有了天然的不容質疑的正當性,而不顧那個“國際”到底意味着什麼、代表了什麼。在持續的“接軌”中,忘記了我們就是“國際”的一部分,而且是“國際”相當大的組成部分;

4. 甚至將創新與模仿視為一條因果邏輯鏈上的結果與前提,認為沒有模仿到家就沒有資格去談創新。模仿成為了給創新設置的眾多先決條件之一,“有條件要上,沒有條件創造條件也要上”的豪情壯志成為了模糊的歷史印記;

5. 而廣泛瀰漫於社會各個層面的市場崇拜,將由人自己開拓創新塑造出來的市場當成了超越於人之上的神聖之物,正是我們長期在全球已經成熟的市場中跟隨模仿形成的一種唯心主義形而上學的意識形態觀念。在本質上它就是馬克思曾經批判過的商品拜物教的現代翻版——我們跪拜在了開拓者創造的市場的腳下而不自知。

市場崇拜完全顛倒了市場與創新的邏輯關係,把“市場”當成了開拓創新的源頭或指揮棒,而不知市場是創新引導塑造出來的產物;而且它產生了一個貽害廣泛的做法,就是不分青紅皂白地把價格競爭當成了無條件絕對優先的手段,無視那些真正優秀的、具有開創精神的企業並非依賴價格取勝。

6. “對標”意識的另外一個產物,就是趕潮流成為了很多人心目中創新最重要的標誌,獨樹一幟被當成了迂腐、跟不上時代的表現,而不知道顛覆性的創新往往都是在“主流”之外的開創。

在無意識中,走他人已經走過的路,成為了一種本能的“安全”而“高效”的模式。我們用模仿的理念去解釋創新,用模仿的方法去從事創新,試圖通過對開創者的模仿而實現超越對方的目的。

看清並突破這些長期跟隨模仿所帶來的無形束縛,重塑開拓創新精神,我們才有可能完成從跟隨模仿到開拓創新的蜕變。

二、從跟隨模仿到開創引領的三個台階

如果我們設定的開拓創新的目標,是成為人類文明的引領者之一的話,那麼我們就要去清醒地認識從跟隨模仿到開創引領需要完成哪些跨越。我們可以把這個過程粗略地分為三級台階,這三級台階的跨度一級大於一級,其挑戰性的難度呈現為指數級的飛昇。

(一)第一級台階:在現有“框架” (範式)中已有的“賽道”上,從跟隨走向領先其他人幾步。

這常常是一個漸變過程,其中有很大的繼承過去的成分與對歷史的借鑑,創新的方向與目標、採取的路徑等都可能是歷史進程的一個“自然發展”,具有比較大程度上的確定性或可推測性。這時模仿與創新之間往往沒有很清晰的邊界。這種創新邁出的跨度相對不大,正因為如此這樣獲得的領先地位也不容易保持。

當年日本在上個世紀80年代達到了戰後發展的一個頂峯,在很多領域裏已經處於領先於全球幾步的地位了。那時日本在東京的繁華路段的大廈之上,自豪地打出了“我們已做到IBM尚未做到的事情”的巨大橫幅。上個世紀80年代中後期,本文第一作者謝耘在本科畢業設計與碩士課題中所使用的數字信號處理芯片,都是日本企業做的全球最領先的產品。今天我們在一些領域取得的創新成就,也屬於這種類型。

跨上這一級台階,足以讓一個企業傲視產業內的同行。但是對於一個有着雄心壯志的國家來説,卻還遠遠不夠。日本當年就沒有甘於止步於此。

(二)第二級台階:在現有“框架” (範式)中已有的重要“賽道”上實現跨越式發展,或在其中開闢新的重要“賽道”。

在已有“賽道”上跨越式發展或開闢新“賽道”的挑戰就遠高於第一種情況了。方向、目標、路徑及方法各方面未知的不確定性霸道地橫亙在眼前。在這裏,歷史可以提供的繼承與借鑑相當稀少,它需要的是直面不確定性的勇氣和艱辛的實踐。而且這種實踐不保證必有成效。事實上,人們常常只能於事後如諸葛般地談論這類創新的成敗,而難以先人一步在創新的實踐有明確的成敗結論之前就擁有對未知的洞見。

日本在70年代後期開始了在現有“賽道”上實現跨越式發展甚至開闢新的“賽道”的艱苦努力。它以舉國之力,在信息技術相關領域相繼啓動了三個重要的計劃:試圖突破計算機的馮諾依曼架構、實現“強人工智能”的“第五代計算機”PIM;採用模擬視頻信號技術的高清晰度電視系統Hi-Vision MUSE;採用低成本微蜂窩數字技術的移動通信系統PHS。日本在引領社會未來發展的重要領域裏看對了方向,但是選錯了目標(PIM)或走錯了路(Hi-Vision MUSE與PHS)(見《創新的真相》第67至70頁)。

日本進入90年代之後,逐步喪失了在許多技術領域的優勢,不僅僅與其準殖民地的地位使其遭受了一系列致命打擊相關;它試圖在與信息技術相關的三個領域內實現跨越式發展或開闢新賽道的三個努力均遭失敗也是其中的重要原因。這三個重大失敗,沉重打擊了日本在信息技術領域實現跨越式發展或開闢新“賽道”的信心與勇氣,讓日本的一些相關企業甚至失去了在現有“賽道”上爭取領先的心氣,而淪落到了提供配套器件/部件的邊緣地位。

在同期,20世紀人類科學與技術的領頭羊美國則成功地開闢了互聯網這個深刻影響全社會發展的技術新“賽道”。進入21世紀後,美國繼續保持了在技術領域傲視全球的開創者地位,互聯網在其中起到了關鍵的作用,不亞於當年的阿波羅登月工程。

蘇聯在二戰之後,在現有技術“框架”(範式)中開闢新的重要“賽道”方面,曾做出過重大貢獻。比如它開啓了人類航天時代,在開闢核能和平利用中做出過重要的開拓性貢獻。這些成就是其作為當時世界兩極之一、帶領社會主義陣營向西方叫板的重要本錢。也是當今西方對其繼承者俄羅斯依然不肯放過且欲除之而後快的主要原因之一——它們實在不想看到俄羅斯民族再次崛起而重現當年撼動西方地位的噩夢。

如果回顧西方工業革命之後的世界歷史我們不難發現,每一次全球領先地位的易主,都是因為新霸主跨越了這一級台階。也就是説在整體上,看迄今為止人類依然是在西方工業革命奠定的基本“框架”內、基本理念上不斷發展。

如果説上一級台階的影響是“產業級”的,這一級台階就是“國家級”的。一個國家若能夠在現有“框架”(範式)中已有的重要“賽道”上實現跨越式發展或更進一步開闢出新的重要“賽道”,它就將在國際競爭中,在一個時期內獲得明顯的優勢地位。

對個人而言,在這兩項工作中做出關鍵性的貢獻,是其獲得大師級的影響地位、可以在人類歷史上留下清晰腳印的必要條件。

(三) 第三級台階:突破現有“框架”(範式)開闢新的疆域,甚至從基礎源頭開始建立全新的“框架”(範式)。

這是開拓創新的最高境界。這一級台階的影響是“文明級”的,它以對現有範式的顛覆而築起了人類文明進程中的一座座豐碑。能夠做出這樣貢獻的個人,將被尊為開山巨擘成為歷史的巨人。

在科學領域,近代具有突破現有“框架”(範式)意義的成就,當屬相對論與量子力學。相對論突破了牛頓以來的絕對時間與空間的假設,讓我們看到了一個時空變化的相對性世界的圖景;量子力學則突破了包括相對論在內的“經典”科學的決定論規則,把不確定性引入到了對世界的基本描述之中,讓我們看到了世界本原中的或然性一面。

它們都沒有另起爐灶,依然秉承傳統的科學理念與方法,使用着一脈相承的工具(數學)。但是它們改動了傳統科學大廈中的“承重牆”,擴充了科學的架構(範式),起到了開疆拓土的重大作用。

而一些人看到量子力學對傳統科學“框架”的突破帶有一種玄妙的色彩,便試圖將其與佛學這個與科學完全不同的體系框架建立起某種聯繫,這就誤解了科學的本意(“被誤解的‘科學’與‘技術’”, 微信公眾號“慧影Cydow”,2021年4月9日)。

在技術(工具)領域,近代對現有“框架”(範式)最大的突破來自信息技術的核心——現代電子計算機。在它出現之前,人類的所有的工具基本都是物質性的工具:作用於物質之上,通過改變物質的狀態而實現人的特定目的。計算機則完全不同。計算機的作用對象是信息。它按照人的意願,通過計算機程序去處理利用信息。這屬於意識範疇內的活動。所以,信息技術的應用在本質上是人類意識活動的一種外化形式,或者稱之為人類的“外意識”。(“信息技術的智能本質與人類的外意識”,微信公眾號“慧影Cydow”,2019年5月9日)

由於計算機在誕生後很長一段時間內自身能力有限,只能實現比較簡單僵化的意識性活動,所以它的這種意識性本質並沒有被充分地認識;因而人們在後來又創造出一個至今沒有清晰定義的新名詞“人工智能”,以示與一般的信息技術應用的不同。

其實如果我們意識到計算機所做的最基本的邏輯計算工作本來就是意識所特有的活動的話,那麼計算機的其它更復雜的應用,也必然都是意識性的智能活動。所謂“人工智能”只是從屬於其中的一小類沒有清晰邊界界定的技術或應用而已。

計算機作為一種全新的意識性工具,在根本上突破了人類傳統的物質性工具的“框架”(範式),對人類社會產生了全面而深刻的影響。它引發的不是物質性的“工業革命”,而是人類文明史上一場空前的意識性的“智能革命”。

這場革命對人類能夠產生多麼深遠的影響,則取決於人類對人類意識活動規律是否能夠建立起一個基本的理論描述。如果這方面不能突破,則這場革命更類似於物質工具領域中金屬工具的出現,只能停留在“工匠”層面之上。(“被誤解的‘科學’與‘技術’”,微信公眾號“慧影Cydow”,2021年4月)

在人類社會領域,在西方主導世界的近現代,對現有主流社會“框架”(範式)的一個重大的突破則是社會主義的實踐。但是它至今尚未達到建立一個全新社會“框架”(範式)的程度,目前它的基礎依然依賴於已有“框架”中的商品生產、利益機制等,“框架”底層的社會發展核心推動力還是人類慾望的不斷膨脹。它更像是對已有社會“框架”(範式)的一種帶有激進色彩的修改。

在1974年10月20日,毛澤東主席心有不甘地對丹麥首相保羅·哈特林坦率地説過這樣一段話:“(中國)現在還實行八級工資制,按勞分配,貨幣交換,這些跟舊社會沒有多少差別。所不同的是所有制變更了。”

人類慾望的持續膨脹具有天然正當性,是西方自文藝復興後逐步建立起來的社會“框架”(範式)的最基本的前提之一。究其根本,這套社會“框架”源於新興資產階級反抗神權政治、追求自由貿易和利潤最大化的需要,這種需要的背後就是人不斷膨脹的物質慾望。

在這個“框架”(範式)中,制約這種膨脹不走向災難的唯一“設計”,就是不同主體之間的慾望衝突(所謂的“制衡”)。所以,衝突成為了這個社會“框架”內生的不可克服的常態,雖然這種衝突在有條件的時候會被導向外部。

西方走出中世紀黑暗之後建立的這套社會“框架”(範式),似乎是一個不追隨模仿文明其它的前行者,通過另闢蹊徑去超越對方的成功實例。

這種慾望持續膨脹的基因,與工業革命帶來的技術進步結合以後,使這個社會“框架”具備了全球擴張的能力。於是近代以後,有着個人慾望自我約束的中華文明“框架”(範式)受到了西方這個社會“框架”(範式)的致命挑戰,幾近崩潰。而西方這套社會“框架”(範式)的勢力範圍不斷擴大,幾乎覆蓋了全球。利用商品經濟與利益機制,通過引導、鼓勵、刺激、挖掘人的慾望而實現不斷的“增長”與“發展”,成為了世界上所有主流國家天經地義的核心追求。

上述三個台階的跨越,在工作內容、人才特質、組織方式、目標期望、資源投入、過程可管理性等各個方面都有各自的不同特點。例如從第一個台階到第三個台階,工作的不確定性成分持續高漲,其過程的可預測性快速下降,可管理性在不斷顯著減弱,人才的特質從注重本專業經驗的豐富轉向注重大跨度、直達本原的思考與探索能力。認識掌握這些客觀規律,才有可能實現創新預定的戰略目標。

如今,西方建立的科學與技術的“框架”(範式)似乎遇到了瓶頸,因為我們自20世紀後半葉後,便在科學與技術的原理層面止步不前。這是否在暗示這個“框架”需要新的重大突破?著名科學家錢學森在上個世紀80年代退出航天一線後,曾致力於藉助中國傳統文化突破科學與技術的現有“框架”(範式),以期實現人類科學與技術的跨越式發展,但是最終沒有能夠取得實質性進展。

人類在全球性社會治理方面顯然也遇到了深刻的挑戰甚至是危機。

法國總統馬克龍在2019年末一年一度的駐外使節會議上曾經坦率地説到:

“我們正經歷西方世界霸權的終結。從18世紀起,我們就適應了建立在西方霸權基礎上的國際秩序。西方霸權體現為18世紀經歷啓蒙運動的法國霸權、19世紀經歷工業革命的英國霸權和20世紀經歷兩次世界大戰後擁有經濟和政治統治地位的美國霸權。但是,現在一切都變了,一切都被西方所犯的錯誤和美國政府近些年來的選擇所顛覆。……(新興的)這些國家在構建國際秩序方面比我們更加具有想象力,而歐洲已經有點失去了這些,國際秩序在重新洗牌。……我們還面臨一場從未有過的市場經濟危機,由歐洲創立並在歐洲實施的市場經濟數十年來已走上岔路。……扭曲的市場經濟導致嚴重的貧富不均和兩極分化,也打亂了我們的政治秩序。”

資料圖來源:法國總統府愛麗捨宮官網

我們是只需要在以人類慾望膨脹天然合理為基礎的社會“框架”(範式)上不斷修改,還是需要根本性地重建一個新“框架”(範式),是一個關乎中華民族乃至人類的前途與命運的根本性問題。

中華民族的復興,必然以實現開創為標誌;但是如果這種開創僅僅意味着中國成為源於西方的社會“框架”(範式)中新的領頭羊,對這個“框架”做各種“修補”,那麼我們就無法逃脱慾望持續膨脹帶來的自生性內外衝突的困境。

1974年4月,時任國務院副總理的鄧小平率中國代表團出席聯合國大會第六次特別會議。他在會上發言闡述了毛澤東主席提出的劃分“三個世界”的理論和中國對外關係的原則。其結束前的一段聲明,清晰地表達了新中國的奠基者對於中華民族復興與人類文明走向的思考,在國家日漸強盛的今天,讀起來頗為發人深省:

“中國是一個社會主義國家,也是一個發展中的國家。中國屬於第三世界。中國政府和中國人民,一貫遵循毛主席的教導,堅決支持一切被壓迫人民和被壓迫民族爭取和維護民族獨立,發展民族經濟,反對殖民主義、帝國主義、霸權主義的鬥爭,這是我們應盡的國際主義義務。中國現在不是,將來也不做超級大國。……如果中國有朝一日變了顏色,變成一個超級大國,也在世界上稱王稱霸,到處欺負人家,侵略人家,剝削人家,那麼,世界人民就應當給中國戴上一頂社會帝國主義的帽子,就應當揭露它,反對它,並且同中國人民一道,打倒它。”

這不是在西方的社會“框架”(範式)內與其爭奪“話語權”或“話題設置權”,而是從迥異於西方“框架”(範式)的基本理念出發,超越了狹隘的民族主義立場,坦蕩地宣示我們對於何為“文明”的理解及真誠的追求。

三、開拓創新與現有“框架”(範式)的關係

不論是在科學與技術領域還是在社會領域,人類現有“框架”(範式)都代表着人類普遍接受的對事物的認識。所以人類社會意義上的開拓創新都是以現有“框架” (範式)為參照基準的。

(一)創新影響力的度量

上面分析討論三級台階時,我們不難發現創新的顛覆性與其出發點在“框架”中的位置有直接的關係。一個創新的出發點/起點距離現有“框架”(範式)的基礎/起點越近,其顛覆性就越強。對“框架”(範式)底層的基本概念與假設的重新認識,往往會打開一個新的疆域;而外層的錦上添花則作用有限,很難產生長遠影響。這是開拓創新的一個基本的規律。

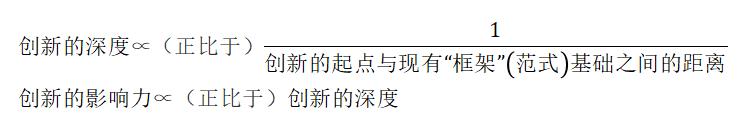

如果用更加抽象一點的方法來表述這個規律,我們可以定義兩個參數,一個是反映創新在現有“框架”中的未知的“創新的深度”,另外一個是反映創新的顛覆性程度的“創新的影響力”。兩者的關係是:

從這個視角來看,用建築結構來做比喻,第一階台階的創新深度,主要是觸及現有“框架”的外層結構;第二級台階則深入到了現有“框架”的中間“承重”結構;第三階台階更直達現有“框架”的基礎與前提。

這是一個不斷地向現有“框架”(範式)的基礎/起點回歸的過程。有效的迴歸將開闢更廣闊的前景,這體現了“進”與“退”之間的辯證關係。現有的“框架”(範式)越成熟、越龐大,這種迴歸就越困難。現有“框架”(範式)本身鼓勵我們沿着已有的道路“勇往直前”,阻礙着這種迴歸的努力。

(二)現有“框架”(範式)對顛覆性創新的抑制

在第一部分我們分析過,跟隨模仿形成的認知會阻礙開拓創新。而成熟的現有“框架”(範式)也會抑制開創性的工作。這就是思維/認知慣性導致的所謂“路徑依賴”。

當一個現有“框架”(範式)經過了成百上千年的發展(比如中醫這個“框架”(範式)就有兩千多年的歷史),它已經龐大到令人望而生畏的程度,你窮盡一生都未必能摸清楚它的一個枝幹,幾乎再沒有精力去思考創新,而陷入“皓首窮經”的困境;如果它始終處於社會主流的話,必然已深入人心,成為了“理所當然”。

此時,存在一個強大的維護其正當性的主流羣體意識或潛意識,其背後是盤根錯節的既得利益羣體;這種羣體意識甚至會更進一步使其成為大眾不加、不可置疑的一種信仰,挑戰這個信仰成為了大逆不道。

這是一個成熟現有“框架”(範式)必然會具有的霸權。它鼓勵錦上添花式的進步,但是會阻礙甚至壓制顛覆性突破的出現。所以開拓性的顛覆式創新常常是傷痕累累,需要付出巨大的代價。著名物理學家、量子概念的提出者馬克斯·普朗克根據自己的體驗對此曾經説過一句名言:

“一個新的科學真理取得勝利並不是通過讓它的反對者們信服並看到真理之光,而是通過這些反對者們最終死去,熟悉它的新一代成長起來。”

在科學與技術領域裏,要應對這種思維/認知慣性,需要對新異輸入持高度開放的態度,要意識到現有知識架構是動態的、暫時性的及相對的,這意味着我們要始終維持一種微妙的平衡:在尊重現有“框架”的同時,又不墨守成規,不人云亦云。而這其中最重要的是以實事求是的客觀態度,直面實踐中出現的各種問題,探究其本質規律,而不是盲目而不自覺地削足適履,強行把新的現實問題塞入已有的“框架”之中。

而在社會治理領域,由於羣體意識與既得利益者的廣泛存在,要實現社會“框架”的創新,單純地依靠思維與態度遠遠不夠,形成社會共識是不可或缺的前提。

馬克思在《〈黑格爾法哲學批判〉導言》中曾經指出:“批判的武器當然不能代替武器的批判,物質的力量只能用物質的力量來摧毀。而理論一經羣眾掌握,也會變成物質力量。”這充分説明社會“框架”的創新有賴於廣泛的大眾參與的社會創新實踐。

西方的社會“框架”(範式)創新就是由掌握了物質力量(機器與社會財富)、具有高度組織性(機器化大生產和現代工業管理制度),且有意願打破舊有架構(神權政治)的創新羣體(新興資產階級)推動並實現的。

四、從暫時局部領先到全面持續開創的挑戰

科學與技術是社會整體的一個工具性組成部分,受制於社會整體機制中其它的主導性因素。

曾經的蘇聯用了40年的奮鬥,把一個沒落的帝國打造成為了世界兩級之一。上個世紀五十年代中後期,它在人類航天與核能和平利用等新的技術領域取得的開創性成就,讓西方世界為之震驚。美國在1958年先後成立了DARPA(國防先導研究項目局)與NASA(國家航空航天局),併發誓:“United States would be the initiator and not the victim of strategic technological surprises.”(美國要成為戰略性技術突破的發起者而不是受害者。)

DARPA官網首頁截圖

但是蘇聯並沒有能夠將這種局部的領先轉化擴大為全面的科學與技術上的優勢乃至社會經濟的持續繁榮。其根源便在於社會精英管理層的頹廢,導致了社會的僵化,政府沒有努力去深入改造戰時痕跡嚴重的體制,從而建立科學與技術在全社會層面有效的價值循環。這使得蘇聯經濟長期處於畸形狀態。

戰後的日本,在西方陣營中經過30多年的努力,在關鍵的電子信息領域取得領先地位之後,以舉國之力卻沒有能夠實現更大的突破,則與其固有的傳統文化有着密切的關係。自70年代開始,人類現代技術便逐步進入到了開放性系統化的競爭發展階段,日本精雕細琢的工匠傳統制約了其觀察未來發展趨勢的視野,使其沒有能夠用一個開放性系統化的眼光去探尋未來的制高點,把自己困在了單機產品或局部功能優先的牢籠之中。

一個國家要想保持在科學與技術領域全面持續的開創能力,需要的不僅僅是一批科學與技術領域中聰明大腦前赴後繼的付出,還需要一個合適的社會環境。這個社會環境的形成,同樣需要社會眾多其它領域中的開拓者們的創造。蘇聯、日本、美國等其它國家成功與失敗的過程,都值得我們認真深入地研究,從中認識客觀規律,汲取經驗教訓。

五、偉大的事業必然意味着巨大的付出

在新中國誕生的前夜,毛澤東主席曾經語重心長地告誡全黨同志:“奪取全國勝利,這只是萬里長征走完了第一步。……中國的革命是偉大的,但革命以後的路程更長,工作更偉大,更艱苦。這一點現在就必須向黨內講明白,務必使同志們繼續地保持謙虛謹慎、不驕不躁的作風,務必使同志們繼續地保持艱苦奮鬥的作風。”

這段話放到今天,依然如警鐘長鳴。

新中國經過70多年的奮鬥已經基本消滅了貧困,成為了世界第二大經濟體,在許多科學與技術領域走到了世界的前列。毫無疑問我們已經取得了輝煌的成就。但是走出跟隨模式去建立創新型國家,這個跨越需要付出的代價可能比之前的付出更為巨大。

這個跨越不是在跟隨模仿所取得的巨大成果之上的量變式進步,而是涉及對近代200年來跟隨模仿的傳統的清理,要觸及一些最基本的文化精神要素的改變,及以此為基礎在社會各個領域推進的實質性變革。

偉大的事業必然意味着巨大的付出。在從跟隨到開創的這個奮鬥進程中,以個人功名利祿為目標,只可能伴演搖旗吶喊的角色或去做一些擴大已有戰果的工作,實質性的突破則需要一批具有獻身精神的開路先鋒超越個人功利的不懈奮鬥。因為創新的艱辛實踐並不能保證必有成效,每一條通向偉大創新的道路上,都留有無數沒有品嚐到成功的先行者的足跡。創新不是獲得個人“成功”的必由之路,不是追求名利的最佳選擇;創新的艱辛乃至殘酷,會無情地粉碎僥倖的投機夢幻。

走過了五千多年風雨歷程的中華文明,不是一個建立在慾望膨脹天然合理假設之上的文明。自誕生伊始,我們的先賢便用人類特有的智慧去參悟人類文明的本質意義,並將文明的至上原則凝練為兩個字——道義,它成為了我們這個文明的根基。今天我們是否需要重新拾起這個從本原出發審視世界、開天闢地的能力與勇氣,在民族復興的征程上,在人類命運共同體的構建中,為人類的文明做出無愧於先人的創造?

雄關漫道真如鐵,何時邁步從頭越?

【本文刊於《東方學刊》2021年秋季刊(總第13期),作者授權觀察者網發佈】