宋念申:現代“中國”觀念的成型,離不開西南和東北這組對角

【文/宋念申】

統一多民族中國,在近代危機和挑戰中被不斷重塑。在不同時期,各個方向的邊疆,受到的關注並不相等。從清前期到中期,由於長期對準噶爾部的征戰,西北邊疆已融入東南士人的視野。龔自珍、魏源等人的西北輿地學,為日後面向東南海洋的地緣政治論述,奠定了思想基礎。相比而言,東北與西南,則是在十九世紀後期到二十世紀中葉,才得到系統性的關注。

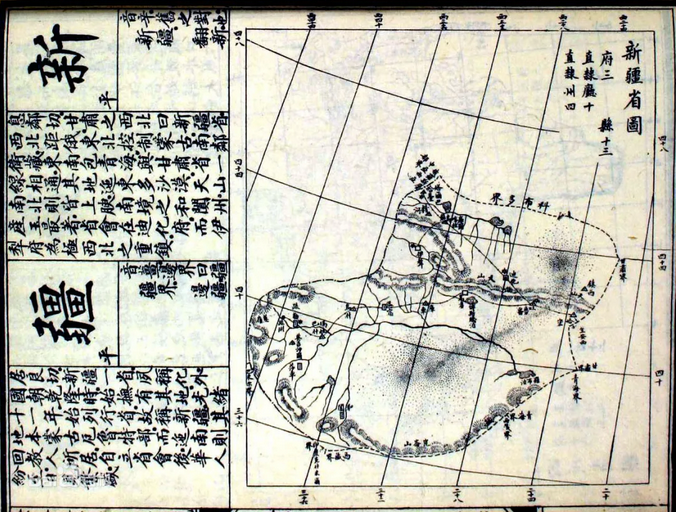

晚清繪新疆省示意圖(清劉樹屏《澄衷蒙學堂字課圖説》。圖片來源:tjmdbw.com

二十世紀三十年代,胡煥庸提出“騰衝——黑河”線,揭示中國西北與東南間,地理與人口分佈的巨大差異。而該線兩端所在的西南和東北,有着怎樣的關聯?本文選取三個歷史情景片斷,管窺從清末到共和國的百年間,西南與東北間多種形式的互動。現代“中國”觀念的成型,離不開這兩個“對角”在不同時代,經由不同人物,而發生的曲折與微妙的相互影響。

一

一八八一年,位於吉林東南部的琿春,面臨着嚴峻挑戰。沙俄攫取烏蘇里江以東領土,拓殖到琿春所在的圖們江口。迫於俄國的威脅,清政府計劃丈放吉林封禁之地,移民實邊。江蘇人吳大澂,以三品卿銜,派往吉林,協助吉林將軍銘安處理邊務。但他很快接到呈報:朝鮮北部咸鏡道,因屢受天災,饑民犯越圖們江邊境,大量人口湧入今天吉林省延邊州龍井、和龍一帶,開荒墾殖。

吳大澂

一方面,犯越邊境為中朝兩國法律不容;而另一方面,饑民越墾已成規模,如斷然驅離,必造成更大隱患。銘安與吳大澂於年末奏請朝廷,言朝鮮平民“亦天朝赤子”,懇請通融法令,允許邊民留置,並向吉林納租。光緒八年(一八八二)正月二十五日,銘安、吳大澂又上奏北京,提出參照雲南、貴州經驗,處理越墾邊民:

至部臣所議:既種中原之地,即為中原之民,除領照納租外,必令隸我版圖、遵我政教。並酌立年限,易我冠服。目前姑照雲貴苗人,暫從各便。一切諮明該國王知悉。(《光緒朝硃批奏摺》卷一一二)

短短幾句話,兩位封疆大吏勾畫出令人玩味的“中原——中國”新圖景。首先,中原向來指稱長城以南的核心農業區域,以“中原”比附吉林邊地,顯然有些突兀。兩位大臣將中國與朝鮮之間的宗藩政治關係,柔化為中原與邊地的地理關係,繞開僵硬的邊界制度,而訴諸一種更高的、儒家理想政治準則。其次,其政策目標,是讓越界的朝鮮民人,“隸我版圖,遵我政教”,即將“外夷”化為“我民”。如果説“隸版圖”的具體體現,是“領照納租”、編户入籍的話,“遵政教”的最終表現,在清朝的政治禮儀系統中,則是“易冠服”—即所謂薙髮易服。吳大澂和銘安又可能考慮到,崇奉朱子理學的朝鮮人,對冠服問題極為敏感,所以政教之化不必操之急切。他們給出建議,“酌立年限”,待地入圖冊、人入版籍之後,再考慮易冠服。而目前則可以“雲貴苗人”為成例,“暫從各便”。

細究之,此處援引“雲貴苗人”之例,政策指向並不清晰,類比也不十分恰當。因為有清一代,對廣義“苗人”“苗疆”的治理策略,常常是變化的。況且,西南苗人和朝鮮墾民顯然不同:被統稱為“苗人”的族羣,雖然也是個不斷流動的羣體,但從不是撫輿之外的移民,土司治下的苗疆也並不出清廷的統治範圍。而清朝和朝鮮兩國,則向有明確的“各守封疆”之誓。在這個意義上,朝鮮邊民由“外國”越墾而來,其“外夷”的政治身份明顯強於苗人。

但是,這種概念上的類比,恰在國家領土邊界之外,提供一種更為靈活、更具容納性的“中國”與“我民”的認知方式。就像將吉林説成是“中原”一樣,將朝鮮墾民比照雲貴苗人,為的是在一定期限內“暫從各便”,不必將崇奉儒學的朝鮮國的移民,比照漢地,強行以薙髮易服,來標示大清的國民身份。引西南之例,施之於東北,招納移民,着眼邊疆的長遠穩定,不得不説是一項大膽的政治建議。

雖然清朝對待越境墾民的政策曾有所反覆,但長期的趨向,則是沿着銘安、吳大澂的建議,鼓勵、容納移民開墾,積極編户入籍。圖們江北岸,遂在數十年內,成為朝鮮人在半島以外最大的聚居區。琿春邊地,自此進入快速發展建設階段,此後更名為延邊,成為今日中國朝鮮族的發祥地。這是後話。

就在銘安和吳大澂上奏的這一年(一八八二年),清帝國的東北和西南藩屏同時遭遇變亂。在中南半島,法國變越南為保護國,並攻陷北圻,意圖以越南作為北上滇桂、瓜分中國的基地。中法之戰,勢所難免。身在吉林的吳大澂,認為“越南可保,則西南之屏蔽有資;越南不保,則滇粵之邊患無已”。他上奏朝廷,提出“吉林所練防軍,尚可抽撥民勇三千人,由營口乘輪南下,以備徵調”(《吳愙齋先生年譜》)。儘管最終未獲允准,但感於他“奮勇可嘉”,清廷於翌年將吳大澂調往天津,協助李鴻章辦理中法事宜。

吳大澂《匡廬紀遊卷》,1891年作 圖片來源:news.artron.net

一八八四年,趁清朝將駐朝鮮兵員調往中法戰場、無法兼顧西南與東北之際,朝鮮開化黨人與日本公使密謀,發動甲申政變,推動激進改革。袁世凱等再度率兵入漢城平亂,吳大澂也赴朝善後。一八八六年,吳大澂再赴吉林,與琿春副都統依克唐阿一道,同俄方談判圖們江界址。他據理力爭,索回被俄方侵佔的黑頂子地區,一定程度上保障了吉林主權。

一八九四年甲午戰事起,時任湖南巡撫的吳大澂,再次自告奮勇,親率湘軍赴遼東參戰。結果,湘軍兵敗海城,吳的政治生涯亦於此結束。但在東北開發、改制的過程中,以吳為代表的淮系漢官,逐漸充實了地方官僚體系,預示了脱胎於淮系的北洋系官僚在東北的長期主政。這片封禁的龍興之地,自然資源和地理條件極為優渥,從十九世紀末開始,成為各方勢力爭相開發的“最後的邊疆”。東北大地被很快捲入資本主義體系,同時農業化和工業化,鐵路蔓延,城市興起。這既是俄、日等殖民勢力擴張的結果,也得益於清末至“九一八事變”前,北洋系官僚的邊疆建設。也是在這一階段,中國現代國族的建構漸次展開。

二

一九三〇年四月,中央研究院社會科學研究所的研究員凌純聲,協同編輯員商承祖,在上海登上“奉天丸”輪船。抵達大連後,他們乘南滿鐵路北上,在吉林東北部的松花江、牡丹江、烏蘇里江流域,展開為期三個月的通古斯族調查。這是一次在中國民族學、人類學發展史上具開創意義的調查,其成果就是凌純聲在一九三四年發表的皇皇六百多頁民族誌鉅著——《松花江下游的赫哲族》。

凌純聲

這個重要的邊疆民族調查,可置於縱向與橫向兩個維度來認識。縱向時間方面,是興起於十九世紀末二十世紀初的東北史地研究。這與前面提到的危機有着直接的關係。日本奪取了南滿控制權後,殖民朝鮮,進逼東北。又利用各種地緣矛盾,在政治、經濟和學術各方面,割裂東北與內地的聯繫。在這個背景下,一批清朝地方官員和革命黨人知識分子,痛感東北輿地學的匱乏,紛紛著書立説,形成一次東北史地研究熱潮。劉建封《長白山江崗志略》、張鳳台《長白匯徵錄》、吳祿貞《延吉邊務報告》、宋教仁《間島問題》等,就是代表。其中除宋教仁引入了國際法視角外,其他作品則主要是對傳統沿革地理、王朝地理的沿用,即以文獻史料為主,輔以輿地風土考察,為政治治理(或主權論述)提供歷史地理依據。

橫向脈絡,則是二十世紀初興起的中國民族學、人類學及邊政研究。最早把民族學與人類學方法帶入研究中國問題的,是歐美及日本學者。西方傳教士很早就在西南展開地方社會的調查。日本學者鳥居龍藏在一九〇七年便發表了《苗族調查報告》,而他的東北考古及對滿蒙民族的人類學調查,則貫穿了他從十九世紀末到二十世紀中葉的整個學術生涯,其中多次是直接受日本官方委託。滿鐵下屬的調查部,也出產了大量的滿鮮史地論著及地方調查報告。

在此雙重背景下,蔡元培領導中研院社會科學研究所,意圖對“國內各民族擬次第從事實地調查”。西南和東北,是社科所民族組的重點方向。一九三〇年,蔡把“東北通古斯族”納入計劃,並將此項目委派給剛剛在法國巴黎大學獲得博士學位的二十九歲的凌純聲。

進入中國西南地區的法國傳教士及其他配備武裝的法國人員。中法戰爭後,法國勢力加快滲入中國西南,令廣西、雲南漸成法國勢力範圍。圖片來源:chiculture.org.hk

凌純聲的調查,融合了歐洲“科學”人類學的方法,以及傳統輿地學對史料的重視。《松花江下游的赫哲族》中有大量關於赫哲族器物、語言、家庭、社會生活等的忠實描述,顯示了他嚴格的學科訓練背景。書裏對非語言性的材料,如歌舞、美術等都有詳盡的收集。特別是,他以五線譜記錄了赫哲人的薩滿音樂和二十七首民歌,可謂開創民族音樂採風的先河。書中大量引用了自先秦古籍至清末的著述,其鮮明的框架,是將赫哲族置於東北古代少數民族的歷史脈絡中,而把東北少數民族納入整體國族敍述。在這一點上,凌純聲的著作與歐陸人類學“尋找他者”的衝動構成反差,而對傳統輿地學有所呼應。

就在凌純聲考察東北的第二年,“九一八事變”爆發,日本全面佔領東北,進一步在現實和話語兩個層面推動滿蒙脱離中國。這次嚴重的國家危機,引發人文和社會科學的強烈反應。一九三一年傅斯年發表《東北史綱》,一九三八年顧頡剛應邀撰寫《中國疆域沿革史》,一九四一年金毓黻完成《東北通史》,這些都是從史學角度的應戰。而中國本土的民族學、人類學與社會學,正在三四十年代蓬勃興起。東北方向的地緣政治威脅和認同焦慮,刺激着新興學科對邊疆民族問題的關注。不過,學者們的着力點,隨着研究機構和大學的南遷,不約而同轉向了西南。

凌純聲從東北迴來的第二項重要的調查活動,是和芮逸夫、勇士衡於一九三三年對苗族的田野考察。一九四一年出版的《湘西苗族調查報告》,雖名為湘西,卻對涵蓋湘、川、桂、黔、滇等省的苗族羣體有整體論述。它延續了《松花江下游的赫哲族》中史料與田野記錄相結合的方法,不但詳細採集了語言、宗教、歌舞、禮儀、風俗和制度,而且仔細辨析“苗”的概念,力證苗人源自中原。書中歷數中央王朝治理苗疆的特點,於邊政的考量十分明顯。自然,凌純聲的學術關注點,在四十年代就向邊政傾斜,他在多篇邊政學文章中,主張以制度改革,強化邊疆治理。

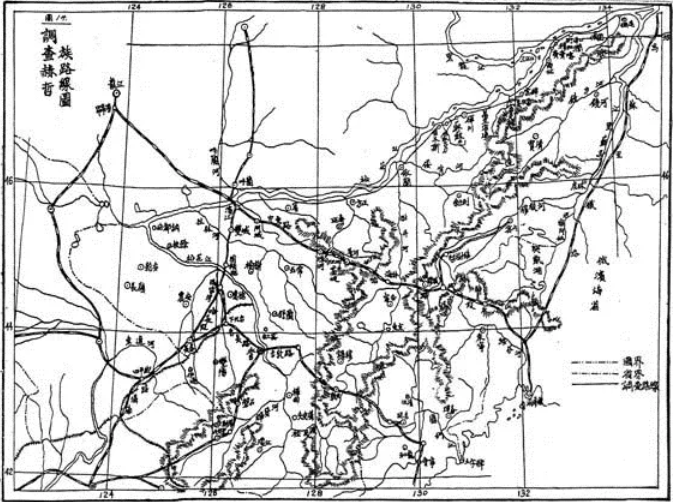

凌純聲在《松花江下游的赫哲族》中繪製的調查路線圖 圖片來源:iel.zhongyan.org

與此同時,還有另外一批學者,他們雖然與中研院學者同樣關注西南民族狀況,但採用了不同的研究取向。這是一批有着燕京大學社會學背景的學者,包括吳文藻、費孝通、林耀華、李安宅等。吳文藻深受美國社會學,尤其是芝加哥學派社區研究的影響,強調社區內部各個羣體間的關係,是在面對同樣的經濟、人口、環境變遷時,不斷互動的結果。不同於凌純聲等力圖在歷史中確認“他者”的獨特性,吳文藻、費孝通、李安宅質疑存在一個本質主義的社羣。對費孝通而言,西方人類學最重要的田野調查方式,不是將自己置身於觀察對象之外,而是要參與到“各族人民的實際社會生活中去,通過切身的觀察、理解、分析、總結,取得對實際的認識。這種參與研究對象的實際生活的方法被稱為實地調查的社區研究方法”。

這批同樣身處西南的學者,也從對少數民族的田野調查中,探尋着對“中國”這個大社區的理解。他們把目光聚焦於“活生生的現代經濟的變化”,聚焦於現實中“活着的傳統”和“未來的期許”,把邊疆社會工作視為“以社會羣體……而非傳統邊政制度——作為橋樑實現族羣之間的溝通、融合和共同現代化”。(田耕:《中國社會研究史中的西南邊疆調查:一九二八至一九四七》;王利平:《知識人、國族想象與學科構建》)正因如此,當顧頡剛發表《中華民族是一個》、強調國族(Nation)的內在統一性時,費孝通會尖鋭地指出:謀求政治上的統一,不能是否定各個族羣及經濟集團間的客觀界限,而是應該在政治上消除因這些界限帶來的不平等。

這種着眼於未來而非過去,以政治平等來塑造認同的民族意識,與當時中共的民族論述有異曲同工之處。一九二七年,中共於莫斯科召開六大,提出:“中國境內少數民族的問題(北部之蒙古族、回族,滿洲之高麗人,福建之台灣人,以及南部苗黎等原始民族,新疆和西藏),對於革命有重大的意義。”這是首次將“境內少數民族”與“革命”這一指向未來的政治建設目標結合在一起。從長征、抗戰到解放戰爭,中共的民族構想也在從西南、西北到東北的具體實踐中不斷調整積累。

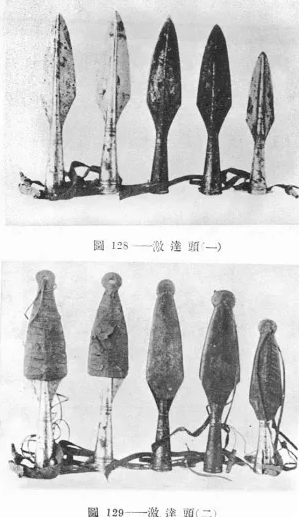

圖中為激達之頭,大小不一,最大者常39.6cm,小者長25.4cm,上嵌花紋。槍身扁平,頭尖,兩邊有口鋒,底成一圓錐管套在木柄上。管口的兩邊,有扁孔,各穿一皮帶,帶上扣一長8cm的木棒,因刺中熊的咽喉時,熊痛極常前撲獵户,有此二木棒,可抵住他的前竄。(凌純聲在書中為此圖所作説明。圖片來源:《松花江下游的赫哲族》)

中華人民共和國成立後,費孝通、林耀華等社會學者,參與、主持了早期的民族識別。美國歷史學家墨磊寧(Thomas Mullaney)考察了一九五四年雲南的民族識別工作,指出新中國的民族識別絕不僅僅是對蘇聯民族理論的照搬。雲南是族羣最為複雜的省份,為了實現各少數民族獲得在人民代表大會中相應的席位,民族工作者採取協調、對話、勸説的方式,整合了語言習俗差異相對較小的團體,着眼於建立認同的“可能”,而“製造”了雲南的基本民族構成。

在民族識別的基礎上,雲南成立了眾多民族自治區域。而早在一九五二年,吉林就成立了延邊朝鮮族自治區(後改為州)。在百萬以上人口的少數民族中,中國朝鮮族雖是最晚形成“小聚居”的,卻是最早確立和實踐區域自治的民族之一。當年銘安、吳大澂所構想的“隸版圖”,在一種完全不同於“遵政教”的社會主義意義上,得以實現。

三

一九五九年,中華人民共和國成立十週年。年初,周恩來查看電影界報送的獻禮片,認為這些片子都過於嚴肅、政治化了。他叫來文化部副部長夏衍,提議拍攝一部少數民族題材的、好看的音樂歌舞片。夏衍急忙聯繫昆明的青年編劇趙季康,請她一週內寫出故事大綱。趙花了兩天兩夜,交出初稿,又在夏衍的指導下大幅修改。就這樣,一部中國電影史上重要的劇本誕生了。它的名字,是《五朵金花》。拍攝的任務,交給了當時實力最強的長春電影製片廠。

《五朵金花》 圖片來源:cctv.com

一九三七年,滿鐵出資,在長春成立了日本最重要的殖民文化機構之一——滿洲映畫協會(簡稱“滿映”)。一九四五年日本戰敗,中共派舒羣帶領延安魯迅藝術學院的幹部赴東北接管並組建文教部門,滿映被改建為東北電影製片廠,又在一九五五年改名長春電影製片廠。需要注意的是,儘管“東北”一詞在現代文學領域,常指向一種鮮明的地域性,但大量解放區文藝工作者的到來,使得工業基礎較為發達的東北,保留和延續了“中國革命文化主力軍的基本建制”。此時東北的文化生產並不指向地方性,而是整個新中國的“文化工業基地”(劉巖:《轉折年代的文化地方性問題與新中國地方文藝生產的形成》)。

一九五九年四月,導演王家乙帶創作人員來到雲南大理體驗。隨行的包括作曲家雷振邦。王家乙在雲南待了幾天,始終找不到感覺,直到雷振邦提議,以對歌的形式改造人物對話,並當場試唱一曲,王家乙才有了信心。一九五九年,《五朵金花》上映,風靡全國。其中的主題曲《蝴蝶泉邊》,以委婉動聽的民族風情,朗朗上口的傳唱性,成為中國電影音樂的經典,歷久不衰。隨着電影、歌曲的流行,雲南、大理、白族的形象深入人心。

在“十七年”時期,文藝作品對塑造“中華民族大家庭”觀念,有着巨大的作用。與政策或學術研究不同,電影和歌曲藉助銀幕和廣播,直觀地把中國的多元性帶到普通人面前,潛移默化地拉近邊疆與內地、不同民族之間的距離。一首《烏蘇裏船歌》所傳達的“赫哲族”信息,就其社會效果而言,一定比《松花江下游的赫哲族》廣泛得多。更重要的是,在民族識別工作逐步展開的時代,民族意識的建立,和社會革命的政治目標結合在一起。表現少數民族風情,強調的是不同族羣在國家建設上共通的心理構造,超越了獵奇式的採集、觀賞和消費。

《蘆笙戀歌》是一部以居住在雲南省的少數民族——拉祜族為背景的電影,展現了他們勤勞勇敢、淳樸善良的風貌。《蘆笙戀歌》中的插曲《婚誓》,由於彥夫、雷振邦作詞,雷振邦作曲。圖片來源:1905.com

雷振邦可謂這一時期最重要的民族共同體意識的塑造者之一。他出生於北京一個滿族家庭,十二歲時到瀋陽上學,後又赴日本學習作曲。一九五五年,雷振邦加入長影,擔任音樂創作室主任。他一生中的大部分時光,在東北度過。雷振邦最為重要的創作經驗,是深入地方生活,廣泛收集、吸收民族音樂素材,在民歌基礎上加工改造。他能夠想到在《五朵金花》中用對歌替代對話,實際因為對歌這一形式,在長影一九五七年拍攝的反映拉祜族鬥爭的作品《蘆笙戀歌》中就使用過。主題歌《婚誓》,就是雷振邦深入拉祜族地區,聽到當地民歌,又在原來較短的歌曲中加入風格近似的曲調擴展而成。在創作生涯中,他常年深入邊疆,到四川大涼山彝族,新疆塔吉克族,廣西壯族,吉林朝鮮族,雲南的白族、景頗族、傣族等地區採風,每次記錄成百甚至上千首當地民歌。

這種工作,看上去似乎與凌純聲等人類學家的民族調查並無不同,但雷振邦的田野歷程,恰好有着某種從民族學者(凌純聲等)到社會學者(費孝通等)的微妙變化。他説自己一九五四年第一次去青海藏區,“只是以一個知識分子的身份,以‘客人’的身份到藏胞的帳篷裏去做客……而看到的卻是他們生活上比較落後的東西”,結果毫無收穫。直到一九五六年去雲南瀾滄縣的拉祜族地區,住到寨子裏與他們一起生活、勞動和娛樂,才有了“親切感和温暖感”。正是在民族文化中發現了“活着的傳統”,並把這種傳統按照現代語言、音樂樣式加以改造,融匯到電影生產中,雷振邦的音樂,才成為“民族傳統”的新符號。

在地方傳統民歌的現代化改造方面,雷振邦一方面力求以(正在推廣的)普通話的四聲決定曲調、旋法,同時又保留地方風格特色,對族、籍立場保持開放、學習的態度:

在這裏有一個學習問題和一個立場問題(或叫角度問題)。如:我是滿族,當我寫《五朵金花》時,我必須通過白族的民間音樂,站在白族的立場(或角度)上去寫《五朵金花》的樂曲。又如:我是北京人,當我寫《花好月圓》時,我應當通過學習山西地區的民間音樂,站在山西人民的立場(或角度)上去寫《花好月圓》的樂曲。因此,是否也可以説“滿族的白族化,北京人的山西化呢”?(《談電影音樂和歌曲創作》)

雷振邦

各地方和各族之間的互“化”,又必須放入“電影音樂的民族化”整體框架中去理解。雷振邦認為,所謂“民族化”,就是“洋為中用”,“本民族的東西(如地方戲、民歌等)不存在民族化的問題”。而且,民族化不是將傳統固化,“它必然隨着時代的前進而發展、變化”。也就是説,中國多元的地方音樂,既容納在一個大的“(中華)民族”框架之下,又是不斷吐故納新、開放性的有機體。

長影的創作就充分體現了這種民族化取向。以《五朵金花》為例,影片以蒼山腳下白族傳統節日“三月街”開頭和結尾。片中的三月街場景裏,既出現了白族,也有藏族、彝族等其他民族,這真實再現了三月街的現實經濟、社會功能,即滇西重要的跨區域貿易場域。除了服飾、音樂和民族節日之外,影片所反映的白族生產和生活,與全國所有地方處於一致的歷史情境中。各地的觀眾都可以看到反映當時社會主義建設的熟悉的內容,像人民公社,大鍊鋼鐵,女性作為生產的生力軍等。這些情節並不專屬“少數民族”。影片中的民族特色,更多是在共同願景下的地理、習俗差異,而非本質性的奇觀。這非常接近吳文藻、費孝通強調的“社區”理念。

《五朵金花》大獲成功之後,長影廠和雷振邦再接再厲,於一九六〇年又推出另一部反映西南少數民族風情的音樂片《劉三姐》。和前者一樣,《劉三姐》中膾炙人口的歌曲,也成為新民族共同體中重要的象徵符號。影片不但享譽全國,更風靡東南亞。

很快,東北就不僅僅在文化上為中國塑造了一個耳目一新的西南。一九六四年,一項新中國成立以來最大規模的工業計劃——“三線建設”,悄然展開。東北當仁不讓,成為三線最重要的支援者,大批工廠搬遷,工人、技術人員和他們的家屬轉戰西部。在西南方向,四川、雲南和貴州搭建起內陸工業化的平台。儘管存在諸多問題,三線建設還是在很大程度上緩解了地區經濟差異,加快了內陸資源的流動,為改革開放時代中國經濟的起飛,和將西部內陸接入全國網絡,奠定了基礎。

三線建設大體結束於二十世紀八十年代初,中國的國家建設也自此步入了新階段。此時,距離銘安、吳大澂奏請“姑照雲貴苗人”應對東北危機,正好過去了一個世紀。