鄭永年:西方民主危機明明來自內部,和中俄有什麼關係?

12月5日,“2021從都國際論壇”在廣州從都國際會議中心開幕,本屆論壇聚焦“多邊主義2.0版——後疫情時代的全球合作”。在論壇開幕前夕,香港中文大學(深圳)校長講座教授鄭永年就全球防疫、國際規則制定等話題接受了記者的採訪。

鄭永年教授接受採訪現場

·多邊主義2.0版

問:奧密克戎引發了新一波的新冠感染潮,歐美多個國家紛紛切斷了與幾個南部非洲國家的往來。您怎麼看待這種做法?這對防控疫情有多大的幫助?

**鄭永年:**歐美這種做法,既解決不了問題,也是自欺欺人。新冠病毒,不管是哪一種變種,我都把它稱為“public bads”——public goods是好的國際公共品,那新冠病毒就是壞的公共品。全球化背景下,各個國家互相結合在一起,大家都在同一條船上,船上發生事情,你從一個角跑到另一個角,最後還是跑不掉的,自己最終也會成為受害者。除非永遠地斷裂開來,但這是不可能的。

而且大部分非洲國家曾是歐洲國家的殖民地,非洲好的時候去剝削,出了事情就跑掉,這是完全不負責任的。

問:西方國家對於本國的疫情很難做出強有力的防控措施,但這次對於南部非洲國家的斷航卻非常快速且決絕。為何會有這種差別?這對非洲來説,是不是一種地域歧視?

**鄭永年:**西方國家內部治理做得不好,就是因為所謂的民主化。西方早期的治理相對有效,因為那時它們的政府比較強大;現在在新自由主義的干預下,政府的作用越來越小,而且政府幹預社會生活也會被認為是不合法的。因此在面對新冠疫情時,歐美政府實際上只能袖手旁觀。

任何一個國家,不論什麼政體,統治階層和精英都負有很大的責任;當統治階層和精英墮落了,這個社會也就沒有希望了。西方現在為什麼墮落?就是因為統治階層和精英墮落了。他們自己管理不好社會,對民眾沒法負責,就想把責任推給其他國家。比如所謂的“民主峯會”,西方民主的危機明明來自於內部,民主質量的惡化跟中俄沒有關係,但它們就推給了中俄。內部問題解決不了就外化,最終仍難以解決問題,反倒讓問題更加惡化。

至於是否是地域歧視,西方一直在説地緣政治是他們提出來的,而所謂的地緣政治,説難聽點就是地域歧視——對自己重要的地區,重視點;不重要的地域,發生什麼都不管。這點其實也反映了西方自近代以來根深蒂固的社會達爾文主義,或者説種族偏見,只不過現在因為政治正確,這種話不能明説,實際上他們還是在進行的。

問:南非總統拉馬福薩近來在電視講話中提到,疫苗不平等不僅使那些沒有獲得疫苗的國家付出代價,也威脅到全球抗疫努力。您認為妨礙疫苗公平分配的主要障礙是什麼?

**鄭永年:**主要是大國的責任問題。治理“國際公共的惡”(international public bads),大國要負更大的責任,因為相關生產要素幾乎都被發達國家所壟斷,小國家是沒有能力、知識和技術的,只能坐着等死。

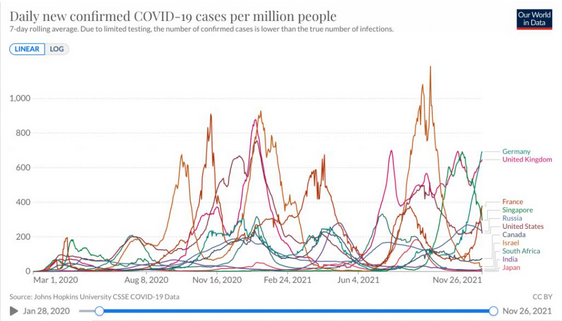

近來多個國家出現疫情反彈(資料圖/Our World in Data)

但恰恰在大國責任這個問題上,大國又表現得那麼自私,除了中國——習主席剛剛又答應,中國將再向非方提供10億劑疫苗。當下的疫苗生產能力實際上可以滿足全世界的人的需要,只是有些大國過於自私,或受既得利益者的壟斷影響,小國家就發生了這種非常悲慘的情況。

問:這麼説來,世界各方是不是應該重視中國的參與,而不是遏制與打壓?

**鄭永年:**不要希望美國不打壓我們,不要幻想西方會對中國友善起來並主動來理解中國;遏制、打壓中國是不可避免的,因為西方本身的邏輯就是這樣的。就像“修昔底德陷阱”是西方的邏輯,我們説“你這個是錯的,不要強加給我們”,但它們仍會強加。不要這麼希望,當然,別人指手畫腳你也不要怕,我們要有信心走自己認為正確的道路。就像中非關係好不好,不是歐美説了算,而是中國跟非洲兩邊説了算的。

當然,不是所有西方人對中國都是惡意的。我們要分清楚,西方對中國惡意的主要還是那些既得利益集團、反華反共的人,大部分老百姓還是會認同中國老百姓的。對於西方善意的批評,我們還是要接受的。

問:目前我們不僅要應對氣候變化問題,全球經濟復甦也正面臨非傳統挑戰。要克服這些困難,各國應如何合作?

**鄭永年:**我覺得這論壇的主題提得很好——“多邊主義2.0版”。近幾年我們就多邊主義問題與西方發生了很大的衝突。西方的多邊主義是針對中國、俄羅斯等第三方的,美國的盟友被我們稱為“團團夥夥”。而我們的版本有三個特點:一是多邊的;二是針對事情(issue),像上合、金磚國家、“一帶一路”、亞投行的設立等等,是為了解決大家共同面臨的問題;三是開放包容的,任何國家都可以參與,包括“一帶一路”,我們也歡迎美國等任何國家參與。所以,跟美國針對第三方的多邊主義1.0版不一樣,我們踐行的是新型的多邊主義。

像新冠疫情、氣候變化、恐怖主義這些都是人類的公敵,以後類似問題也會越來越多,隨着中國的繼續崛起,在融合2.0版的多邊主義的基礎上,我們也可以有能力進而改造現有的國際秩序架構——現有的國際秩序架構完全沿襲美蘇冷戰時,基於傳統的地緣政治、傳統安全觀之上;我們現在迫切需要新的多邊主義、新型國際秩序。

·“原創就是力量”

問:您曾提過規則就是生產力。中國在新一輪開放中如何從規則上爭取話語權,您有什麼建議嗎?

**鄭永年:**互聯網大公司集中在中美兩國,歐洲沒有一家好的大的互聯網公司,但歐美都有自己的互聯網規則,而我們中國的互聯網規則只適用於我們內部,走不出去。這是為什麼?因為歐洲善於把市場轉化成規則;美國的互聯網公司互相開放,所有的量整合成一個規則;而中國是第二大經濟體,但我們的互聯網公司就像一個個土豆,互不關聯。所以,我們要解放思想,改革一下就可以把巨大的量轉化為規則制定權。

當然,規則是要通行的,而通行就是要適合各個國家。正所謂“鞋子合不合腳,自己穿了才知道”。我們現在制定國際規則,就跟西方不一樣,它們以前就是把自己的規則強加給其他國家,而我們是“有事情大家商量着辦”。

此外,人才非常重要。目前我們既要培養自己的懂國際事務的人才,也要為其他發展中國家培養國際人才,這是中國責任的一部分。雖然中國各個校園已有不少外國留學生,但量還是太少。

問:那您認為目前我們的外宣格局,依然存在哪些主要問題?

**鄭永年:**對於外宣,我覺得一定要避免“我就是世界”的感覺。美國現在出了很多問題,美國很多國會議員連護照都沒有,就是因為他們把美國看成是世界。我們要爭取國際話語權,但絕對不要把自己看成世界;這個世界是多元的,所以我們還是要非常虛心地去了解世界。

另外,論通信的手段技術,中國不比BBC、CNN等國外媒體差,但在話語權上為什麼落後?背後是知識體系。我一直在強調媒體要有力量,背後一定要有知識體系。沒有知識體系的支撐,媒體就只有一套技術表達方式了。

西方從文藝復興到啓蒙運動建立了知識體系後,一直在推廣西方的價值觀;我們如果真的要解讀中國,樹立中國的國際觀和國際形象的話,我們也要有一點西方以前的傳教士精神,要不怕苦,要做得細,要真正地從人心出發。

也因此,當西方用意識形態妖魔化我們的時候,我們不要犯同樣的錯誤,不要互相妖魔化;我們要回歸事實、迴歸科學、迴歸理性,踏踏實實地擺事實講道理。不要被人家牽着鼻子走,西方少數人恨不得我們整天對罵,這正中他們下懷。

採訪現場

問:習總書記提出“要加強對中國共產黨的宣傳闡釋,幫助國外民眾認識到中國共產黨真正為中國人民謀幸福而奮鬥,瞭解中國共產黨為什麼能、馬克思主義為什麼行、中國特色社會主義為什麼好。”在中外民眾意識形態鴻溝巨大的現狀下,您認為我們的突破點在哪裏?

**鄭永年:**我覺得突破點還是三個迴歸。我們的實踐故事本身就很好,中國發展過程中的眾多數據,隨便拿一個出來在世界經濟史上都是奇蹟,這是基本事實。問題是,我們要怎樣根據這些基本事實來解讀共產黨、解讀馬克思主義。這是非常重要的問題,是要思考的。

對於馬克思主義,老實説,我們中國研究馬克思主義的學院、人數是最多的,但是有多少原創性的東西?從毛澤東這一代到習近平的新時代,我們強調的是中國化的馬克思主義,而不是歐洲的馬克思主義;要講通為什麼馬克思主義在中國可行,首先要講清我們如何切實有效地把馬克思主義中國化了。這不是一個簡單的問題,需要我們大量的研究。作為學者,我覺得不要總是重複總書記講過的話,而是要把他提到的原則、方向再細化,這需要通過艱苦的努力才能講清楚。

像美國的《聯邦黨人文集》就是美國建國時的那些領袖的思想合集,你去看看美國學界有多少人花了多少時間來研究。我們現在的一些工作還是太簡單了。很遺憾,很多把毛澤東思想解讀好的著作還是西方人寫的,再比如研究鄧小平,我們不能忽視傅高義的書。

所以我覺得近代以來,我們的知識分子還是需要反思,老是用人家的概念理論,沒有原創性的東西。如果你是應用型的,人家就不care——西方人一看,這是我的理論、我的方法,你只是做了案例研究,他就不感興趣了。可以説,原創就是力量。如果中國建立不起自己的社會科學的話,就難有説服力。

所以我一直在講,讀懂中國是一項偉大的事業,而核心問題就是要建立起一套基於中國實踐、基於中國經驗、能解釋中國現象的知識體系。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。