謝茂松:從孔夫子到毛澤東

【文/觀察者網專欄作者 謝茂松】

在中國古代經典中,《論語》是毛澤東最為熟悉的,也是運用最自然、最自如的。

1936年毛澤東在接見埃德加· 斯諾時説:“我八歲那年開始在本地的一個小學堂讀書,一直讀到13歲,早晚我到地裏幹活,白天我讀孔夫子的《論語》和《四書》。” 1942年2月1日,毛澤東則在中央黨校開學典禮上回憶他識字便是從“‘子曰:學而時習之,不亦説乎’一套”學來的。《論語》可謂是毛澤東讀書的童子功,他1964年8月18日在北戴河的談話中説“小時候讀孔夫子的書”是“背的,可是不懂”。

從青年時代開始懂孔子、懂《論語》開始,毛澤東對於孔子、《論語》的態度則經過了幾番變化。毛澤東在長沙、在湖南一師上學時尊孔子為聖人,五四時期對孔子有所否定,之後對於孔子的態度一以貫之的則總體上是歷史唯物主義的,雖“不承認什麼聖人不聖人”,但承認孔子的歷史地位,尤其強調要繼承“從孔夫子到孫中山”的寶貴精神財產。毛澤東在晚年則對於孔子更多的是取嚴厲批判的態度,不過這也沒有表面這麼簡單,對此依然也要加以毛澤東所説的歷史唯物主義的具體分析。

從孔夫子到孫中山。來源:亞馬遜

毛澤東在領導中國革命以及建設時期,對於孔子、《論語》的運用可謂是“從心所欲不逾矩”。“從心所欲”是政治家、戰略家讀《論語》,而非本本主義、腐儒、考據式的讀《論語》。我們從毛澤東在不同的歷史時間段對於《論語》的運用的過程中,可以看出毛澤東的“時中”的政治家的智慧。

“不逾矩”之“矩”則是毛澤東本人所説的歷史唯物主義。毛澤東對於孔子、《論語》時而肯定,時而又有否定,時而態度嚴肅,時而態度幽默,並非沒有章法、前後不統一,而是一方面看出《論語》作為毛澤東的童子功,他能對《論語》運用自然、自如,另一方面是具有他高度肯定的六祖慧能《壇經》的精神,六祖《壇經》表面的“喝祖罵佛”背後其實是不著相、無所住的精神,不著相、無所住正是佛教的真精神。毛澤東對於孔子、《論語》不管是肯定還是否定,在最根本上都是對於孔子真精神的把握,是對於孔子精神的真繼承與真發展、大發展。循此,則對於毛澤東與孔子的深刻精神聯繫具有豁然貫通之感。

一、毛澤東的聖人觀的演變

兩千多年來孔子是與“聖人”這一稱呼聯繫在一起的,毛澤東對於孔子、《論語》的態度自然也突出體現在他對於孔子的聖人地位在不同歷史時期的認識上。

毛澤東在湖南第四師範學校讀書(後併入湖南第一師範)的課堂筆記、讀書筆記 《講堂錄》課堂筆記、讀書筆記有大量《論語》的內容。

毛澤東更視孔子為聖人,1917年8月他在給湖南一師的老師黎錦熙的長信中説:“聖人通達天地,明貫過去現在未來,洞悉三界現象,如孔子之‘百世可知’,孟子之‘聖人復起,不易吾言’。” 他認為孔子作為聖人“惟在得一大本而已”。毛澤東年輕時特別強調對於大本大源的把握。當年11月,毛澤東在他主辦的湖南第一師範工人夜學開學儀式上,向孔子像行三鞠躬禮,這也記錄在他所寫的《夜學日誌》中:“整隊向國旗、孔聖行三鞠禮,職教、學生相向互行一鞠躬禮。”

黎錦熙。來源:維基百科

毛澤東對於孔子的態度,在讀到馬列主義後開始有所變化,1971年8月25日時毛澤東跟華國鋒提到他在1918年才讀馬列:“我讀了6年孔夫子的書,又讀了7年資本主義的書,到1918年才讀馬列主義。”

1919年五四運動時,毛澤東開始反對孔子:“我們反對孔子,有很多別的理由。單就獨霸中國,使我們思想界不能自由,鬱郁做二千年偶像的奴隸,也是不能不反對的。”毛澤東反對孔子的理由之一是偶像崇拜造成的思想不自由。

不過毛澤東當時對於孔子的反對,不像當時人這麼絕對,也更不是表面上這麼簡單。1920年他在離京去上海的路上,專門在曲阜下車拜謁孔廟,他在1936年7月對斯諾詳細回憶起當時的細節:“在前往南京途中,我在曲阜下車,去看了孔子的墓。我看到了孔子的弟子濯足的那條小溪,看到了聖人幼年所住的小鎮。在歷史性的孔廟附近那棵有名的樹,相傳是孔子栽種的,我也看到了。我還在孔子的一個有名弟子顏回住過的河邊停留了一下,並且看到了孟子的出生地。” 動情的細節中復原了當年依然是在內心深處滿滿的對於聖人孔子的思慕之情。

毛澤東在領導中國革命的過程中被全黨確立為黨的最高領導人時,毛澤東在很大程度上還保留着視孔子為聖人的態度。1938年5月,毛澤東在出席抗日軍政大學第三期教學工作總結幹部大會上説:“黑格爾是馬克思的老師,此人似乎當了一世教員。我們中國的孔夫子起初做官,以後撤職,大概就是當教員當到死吧。我們要學習黑格爾,學習孔夫子。我們三四百人,可否出幾個孔夫子,出幾個黑格爾呢?孔夫子是聖人,幾千年只此一個。”

毛澤東指出孔夫子作為聖人,幾千年只此一個,評價不可謂不高。當年10月14日,毛澤東在黨的六屆六中全會上報告時,號召全黨開展理論學習競賽,並特別強調:“從孔夫子到孫中山,我們應當給以總結,承繼這一份珍貴的遺產。這對於指導當前的偉大的運動,是有重要的幫助的。”

總結、繼承“從孔夫子到孫中山”的寶貴遺產,成為以毛澤東為代表的中國共產黨人對待孔子的態度,毛澤東認為這一態度對於指導當前的偉大的運動具有重大幫助,這顯示了毛澤東“古為今用”的立場與方法,而這是與“洋為中用” 二者同時並舉的。

毛澤東強調對於孔子的評價應該是歷史而不是非歷史的,1943年6月28日,毛澤東在一封信上批寫道:“剝削階級當着還能代表羣眾的時候,能夠説出若干真理,如孔子、蘇格拉底、資產階級,這樣看法才是歷史的看法。”他更明確地説:“孔孟有一部分真理,全部否定是非歷史的看法”。

新中國成立之後,毛澤東在1920年之後的1952年10月28日第二次來到曲阜,在孔子墓前再次許久佇立,或許是想起了青年時拜謁孔子墓的情景。他在參觀孔廟大成殿時,對陪同者認真解釋“大成“之意:“大成是孟子對孔子的評價。孟子説:伯夷,聖之清者也;伊尹,聖之任者也;柳下惠,聖之和者也;孔子,聖之時者也。孔子之謂集大成。這裏,孟子把孔子和幾位聖賢進行比較,找出了聖之所在。”這裏顯示了毛澤東對於孔孟之熟悉以及對於孔子聖之為聖之所在的把握。

毛澤東又給眾人一一説明孔子在中國歷史上被不斷加封的地位:“歷代統治階級給孔子戴了很多高帽子,他的地位也越來越高,與孔子同代的魯哀公就尊稱孔子為‘尼父’。漢武帝罷黜百家、獨尊儒術,孔學取得統治地位。唐太宗尊孔子為‘先聖’,唐高宗稱孔子為‘文宣王’。宋朝加號孔子為‘先聖文宣王’。元朝加封孔子為‘大成至聖文宣王’。清朝加號孔子為‘大成至聖文宣先師’。”這裏顯示的是一種知識的考證,也更加説明毛澤東對於孔子的歷史主義的把握,這背後更深處的是政治家的敏感。

郭沫若的《十批判書》。來源:維基百科

不管是引用孟子對於孔子聖之為聖的解釋,還是對孔子在歷朝歷代被加封的考據,顯示的都是毛澤東對待孔子的客觀、嚴肅的態度,不過在客觀、嚴肅的説明之後,毛澤東則一轉為幽默的態度:“孔夫子年年有進步,代代都加封啊!” 這一句話讓眾人開懷大笑。嚴肅中帶幽默常常是毛澤東的説話與寫作風格,不過在此處,卻顯示出毛澤東對於孔子的歷史評價的輕鬆自如而有把握,他是真正徹底、全面地領悟透了聖人孔子,才會有時而嚴肅、時而幽默的充分放鬆的心態。

毛澤東1952年第二次到孔廟時,話語間還多少殘存着其青年時視孔子為聖人的習慣。到1958年底,同樣説到孔子在歷朝歷代被加封的情況時,則去除了這一殘存,他説:

“一個人學問很高,如孔夫子、耶穌、釋迦牟尼,誰也沒有給他們博士頭銜,並不妨礙他們行博士之實,孔子是後來漢朝董仲舒捧起來的,以後不太靈了。到了唐朝好一點,特別是宋朝朱熹以後,聖人就定了。到了明清兩代才被封為大成至聖文宣王之位。到了五四運動,又下降了。聖人不聖人,吃不開了。我們共產黨人是歷史唯物主義者,承認他的歷史地位,但不承認什麼聖人不聖人。”

毛主席説這些話的場合是在武昌的一次會議上談到“有實無名”的問題時以孔子為例子來加以生動説明,這是毛澤東常用的説話風格,也表明毛澤東信手拈來的“古為今用”的運用自如。毛澤東這一席話中先是表揚孔子學問很高,無博士之名而有其實,進而是道出孔子定為聖人的歷史過程以及五四運動後地位的下降。

但毛澤東強調共產黨人是歷史唯物主義者,承認而不否定孔子的歷史地位,但卻不承認什麼聖人不聖人。毛澤東這一態度、立場其實與他在1938年提出繼承“從孔夫子到孫中山”的寶貴遺產,以及1943年提出“孔孟有一部分真理,全部否定是非歷史的看法”,都前後貫通一致。

不過毛澤東在60年代末尤其是晚年對於孔子的態度則發生了變化,他在1968年的八屆十二中會議閉幕式上説:“我這個人比較有點偏向,就不那麼高興孔夫子了。看了説孔子是代表奴隸主、舊貴族,我偏向這一方面,而不贊成孔夫子是代表那個時候的新興地主階級。”對於孔子的評價的標準是新、舊即新、舊階級代表的問題,這既是歷史評價的歷史問題,但作為政治家的毛澤東而言,這又是政治問題,是指向着當下,依然具有古為今用的考慮。

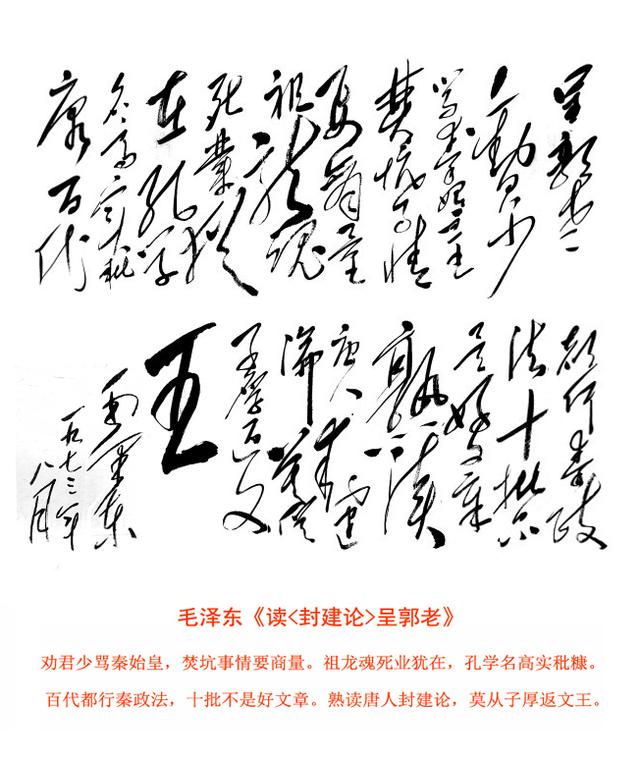

毛澤東以新、舊為評價標準以及古為今用的考慮,這些在他1973年針對歷史學家郭沫若的《十批判書》的談話以及寫給郭沫若的詩作中可以更清楚地看到。郭沫若的《十批判書》中有專門對於孔子的正面評價,1973年7月4日,毛澤東在跟人的談話中説:“郭老在《十批判書》裏頭自稱人本主義,即人民本位主義,孔夫子也是人本主義,跟他一樣。郭老不僅是尊孔,而且是反法。尊孔反法,國民黨也是一樣啊!林彪也是一樣啊!我贊成郭老的歷史分期,奴隸制以春秋戰國之間為界。但是不能大罵秦始皇。” 一個月之後的8月5日,毛澤東寫了他一生最後一首詩作《讀呈郭老》:

勸君少罵秦始皇,焚書事業要商量。

祖龍魂死秦猶在,孔學名高實秕糠。

百代都行秦政法,《十批》不是好文章。

熟讀唐人《封建論》,莫從子厚返文王。

《七律·讀〈封建論〉呈郭老》。來源:每日頭條

毛澤東對於郭沫若在歷史分期上以春秋戰國之間為奴隸制的分界是贊成的,但對於郭沫若的尊孔反法而罵秦始皇卻不贊成,這根本上還是毛澤東始終秉持的歷史主義態度。以春秋戰國為界,之前為西周舊的分封制,秦以下為新的郡縣制,毛澤東“勸君少罵秦始皇”並説 “百代都行秦政法”,是在郡縣制作為新制的意義上肯定法家,“莫從子厚返文王”則是強調不能回到舊的分封制。

毛澤東是以新舊來論孔子,這也就能理解毛澤東批評國民黨也是“尊孔反法”,共產黨與國民黨是新、舊中國的分別,新中國之新在於作為無產階級這一新階級的先鋒隊的中國共產黨領導中國人民走的一條新的社會主義道路,中國當然不能回到蔣介石的舊的中國,這才是毛澤東反對尊孔反法這一現象的本質、要害所在。社會主義、無產階級之新,一如秦的郡縣制較之周的分封制之新。由此才能理解毛澤東以新、舊論孔子,是政治家的思維,而超越了本本主義、形式主義與考據的餖飣之學,後者反而是非歷史主義的。

毛澤東表面上反對孔子,卻可能反而是在精神、實質上最大地繼承、發展孔子。相反。表面上尊孔的,放在大歷史來看,可能反而是在精神、實質上背離了孔子,這是毛澤東特意要批評蔣介石的尊孔的甚深之歷史意義所在。故尊孔與否,根本上不在字面、表面,而在大歷史、長時段視野下的行動與歷史的最終結果上。

毛澤東批評“孔學名高實秕糠”,批評的是“孔學”,意味着孔子本人的思想與後世的孔學是有差別的。我們知道,清代學問的一個特點就是批評宋明理學所理解的儒家曲解了孔子的原意,從而強調回到原始儒家、回到先秦孔子本人的思想,毛澤東批評孔學名高實秕糠也可放在這一歷史脈絡下來定位。同時,區別孔子本人思想與孔學,也是青年時影響毛澤東很深的李大釗在五四運動時的立場。毛澤東青年時有兩位老師影響他最大,一個是湖南一師時的楊昌濟,另一個是毛澤東在北大圖書館時的李大釗。

楊昌濟。來源:維基百科

1976年1月,毛澤東與侄子毛遠新的談話中又大力肯定孔子沒上過大學而“自學成才”,他説:“孔夫子沒有上過大學,還有秦始皇、劉邦、漢武帝、曹操、朱元璋,都沒有上過什麼大學。” 毛澤東是將孔子與他所大力肯定的秦始皇、曹操放在一起來加以肯定。由此可見,毛澤東晚年對於孔子的看法也完全不是固化,而還是“從心所欲不逾矩”、“運用之妙,存乎一心”的高度靈活性。

二、“學而不厭”與三七開的教學制度

1942年2月1日,毛澤東在中央黨校開學典禮上回憶他幼年對於“子曰:學而時習之,不亦説乎”這一套的學習:“我幼年沒有進過馬克思列寧主義的學校,學的是‘子曰:學而時習之,不亦説乎’一套,這種學習的內容雖然陳舊了,但是對我也有好處,因為我識字便是從這裏學來的。” 毛澤東引《論語》中“學而不厭”而高度重視學習:“學習的敵人是自己的滿足,要認真學習一點東西,必須從不自滿開始。對自己,‘學而不厭’,對人家,‘誨人不倦’,我們應取這種態度。”

毛澤東對於學習的重視,不僅在於個人的學習,同時更重視全黨的學習,延安整風運動就創造了通過集中學習來改造我們全黨上下的學習、從而提高全黨的理論水平的經驗。

《論語·公冶長篇》記載:“宰予晝寢。子曰:‘朽木不可雕也。’”1939年5月20日,毛澤東在延安在職幹部教育動員大會上的講話中以“朽木不可雕也”的典故來號召大家要努力學習、不可落後,毛澤東説:

“大家都要努力學習,不可落後,不可躲懶睡覺。從前孔子的學生宰予,他在白天睡覺,孔子罵他‘朽木不可雕也’,對於我們隊伍中躲懶的人,也可以這樣講一講,但是對學習有成績的,就要獎賞,有賞有罰,賞罰嚴明。”

毛澤東1942年2月1日在中央黨校開學典禮上作《整頓黨的作風》的報告的報道。來源:中共陝西省委宣傳部

毛澤東以《論語》中“求也退,故進之;由也兼也,故退之”所體現的孔子的因材施教法,在1944年3月22日的《 關於陝甘寧邊區的文化教育問題》中創造性地提出三七開的教學制度,他説:

“在教學方法上,教員要根據學生的情況來講課。教員不根據學生要求學什麼東西,全憑自己教,這個方法是不行的。教員也要跟學生學,不能光教學生。現在我看要有一個制度,叫做三七開。就是教員先向學生學七分,瞭解學生的歷史、個性和需要,然後再拿三分去教學生。這個方法聽起來好像很新,其實早就有了,孔夫子就是這樣教學的。同一個問題,他答覆子路的跟答覆冉有的就不一樣。子路是急性子,對他的答覆就要使他慢一些;冉有是慢性子,對他的答覆就要使他快一些。”

三、“正名”:正確理論與主觀能動性

正名是孔子《論語》中的重要思想,儒家的文化價值觀以及政治社會秩序也被稱為名教、禮教。孔子指出“名不正則言不順,言不順則事不成”,1939年毛澤東在給中宣部部長兼延安馬列學院院長張聞天的信中指出,孔子説“名不正則言不順,言不順則事不成”,而這和“沒有正確理論就沒有正確實踐”的意思差不多。毛澤東向來重視理論、理論學習以及理論指導實踐的極端重要性,“正名”在毛澤東的現代詮釋下,被視為是正確的理論。

毛澤東進一步指出正名的古今一體性:

“‘正名’的工作,不但孔子,我們也在做,孔子是正封建秩序之名,我們是正革命秩序之名,孔子是名為主,我們則是實為主,分別就在這裏。”

毛澤東一方面認為我們和孔子都在做正名即正秩序之名的工作,只是分別在正革命秩序與封建秩序之名,孔子所要正的是“君君臣臣、父父子子”的秩序。不過毛澤東還是指出我們與孔子的差別是分別以實與名為主。由此我們可以看到毛澤東對於孔子、《論語》的“正名”思想的深刻理解並古為今用,既找到二者的相通點,同時又以今、以共產黨的問題意識為主來批評孔子以名為主,批評“孔子的體系是觀念論”。

毛澤東雖然批評“孔子的體系是觀念論”,但又肯定其中的長處:“觀念論哲學有一個長處,就是強調主觀能動性,孔子正是這樣,所以能引起人的注意與擁護。機械唯物論不能克服觀念論,重要原因之一就在於它忽視主觀能動性。我們對孔子的這方面的長處應該説到。”對於正名的觀念論的長處的肯定,是與毛澤東強調在給定的客觀條件下充分發揮主觀能動性的思想相通的。

四、“每事問”與調查、實踐

1930年5月毛澤東在其著名的《反對本本主義》一文中,強調學習孔夫子的“每事問”,通過深入調查研究來解決問題,他説:

“邁開你的兩腳,到你的工作範圍的各部分各地方去走走,學個孔夫子的‘每事問’,任憑什麼才力小也能解決問題,因為你未出門時腦子是空的,歸來時腦子已經不是空的了,已經載來了解決問題的各種必要材料,問題就是這樣子解決了。一定要出門嗎?也不一定,可以召集那些明瞭情況的人來開個調查會,把你所謂困難問題的‘來源’找到手,‘現狀’弄明白,你的這個困難問題也就容易解決了。”

毛澤東又引《論語》中的“不恥下問”來強調要善於傾聽下面的意見:

“不懂得和不瞭解的東西要問下級,不要輕易表示贊成或反對。有些文件起草出來壓下暫時不發,就是因為其中還有些問題沒有弄清楚,需要徵求下級的意見。我們切不可強不知以為知,要‘不恥下問’,要善於傾聽下面幹部的意見。先做學生,然後再做先生;先向下面幹部請教,然後再下命令。” 傾聽下面的意見的重要性在於文件起草、下發關係到黨的政策的制定與落實,毛澤東提出“政策和策略是黨的生命”。

中央決定的方針宣佈了就要實行,毛澤東1944年5月24日在延安大學開學典禮上講話時引用《論語》的“言可復也”來説明此點,他説:“《論語》上説‘言可復也’,意思是説過的話是要實行的。中央決定的方針,既然宣佈了,就要實行,大家可以看。”

毛澤東為延安大學題字。來源:延安大學

毛澤東引《論語·》的“言必信,行必果”來説明中國共產黨人言行合一的信用,西安事變後,毛澤東指出:“共產黨的‘言必信,行必果’,十五年來全國人民早已承認。”

毛澤東還在1936年、1940年以《論語》中“君子欲訥於言而敏於行”來給他的兩個女兒分別取名李敏、李訥,可見毛澤東對於《論語》的親近程度。

《論語·為政篇》記錄:“由!誨女知之乎?知之為知之,不知為不知,是知也。”毛澤東在黨的七大口頭政治報告上引用《論語》中的這段話來強調要講真話,不偷、不裝、不吹,他説:“什麼是不裝?就是‘知之為知之,不知為不知’。孔夫子的學生子路,那個人很爽直,孔夫子曾對他説:‘知之為知之,不知為不知,是知也。’懂得就是懂得,不懂得就是不懂得,懂得一寸就講懂得一寸,不講多了。”

李敏與李訥姐妹珍貴合影。來源:快資訊

毛澤東進而生動地分析裝的社會現象:

“為什麼世界上出了一個裝?為什麼會感覺到不裝不大好呢?這是一個社會現象。偷是社會現象,裝也是社會現象。裝特別多,在我們黨內也特別多。為什麼?母親生他下來就是要他裝的?母親懷他在肚子裏就賭咒,就在觀音菩薩面前發誓、許願,一定要生一個裝的兒子?當然不是。這是社會的影響,是一種社會現象。我們黨內不允許裝。不知道不要緊,知道得少不要緊,對馬克思主義知道得很少也不要緊,知道多少就是多少。”

毛澤東還是引用“知之為知之,不知為不知”來要求各地要講真話,打仗繳槍不報虛數,他説:“關於要講真話,我們現在發了一個通令,要各地打仗繳槍,繳一支講一支,不報虛數。我們曾經有個時期分對內對外,內報一支是一支,外報一支是兩支。現在我們專門發了這個通令,知之為知之,不知為不知,一支為一支,兩支為兩支,是知也。這些問題解決了,我們黨的作風就可以更切實了。” “知之為知之,不知為不知”關乎着黨的作風的問題,所以非常重要。

五、“從心所欲不逾矩”與人難免犯錯誤

毛澤東認為人在認識世界、改造世界的過程中,由於主觀與客觀的不統一,個人與黨都不可避免地要犯錯誤,但要勇於改正錯誤,中國共產黨也正是在與錯誤路選作鬥爭中得到鍛鍊與成長的。毛澤東一再引用《論語》中孔子自述“七十而從心所欲不逾矩”來説明此點,他説:“孔夫子七十而從心所欲不逾矩,我即使到七十歲相信一定也還是會逾矩的。”與孔夫子相比,毛澤東認為自己到七十歲也是會逾矩而犯錯誤的。

毛澤東進而指出:“經驗是永遠學不足的。”“青年要犯錯誤,老年就不犯錯誤呀?孔夫子説,他七十歲幹什麼都合乎客觀規律了,我就不相信,那是吹牛皮。”毛澤東不相信孔夫子到了七十歲幹什麼都合乎客觀規律,這並非對孔子的不敬,而是客觀、清醒地認識到包括毛澤東本人在內的富有經驗的老年人與缺乏經驗的青年人是同樣會犯錯誤的,就連孔子自己也説:“加我數年,五十以學《易》,可以無大過矣。”

六、“過猶不及”與兩條戰線的鬥爭以及辯證法

1936年12月,毛澤東在《中國革命戰爭的戰略問題》一文中總結黨內與“左”傾機會主義、右傾機會主義的鬥爭,他説:

“歷史告訴我們,正確的政治的和軍事的路線,不是自然地平安地產生和發展起來的,而是從鬥爭中產生和發展起來的。一方面,它要同‘左’傾機會主義作鬥爭,另一方面,它又要同右傾機會主義作鬥爭。不同這些危害革命和革命戰爭的有害的傾向作鬥爭,並且徹底地克服它們,正確路線的建設和革命戰爭的勝利,是不可能的。我在這本小冊子中時常提到錯誤方面的意見,就是為了這個目的。”

《中國革命戰爭的戰略問題》來源:孔夫子舊書網

1939年毛澤東以《論語》 “子曰:中庸之為德也,其至矣乎!民鮮久矣。”以及“子曰:過猶不及”來説明兩條戰線的鬥爭,他説:“‘過猶不及’是兩條戰線鬥爭的方法,是重要思想方法之一。一切哲學,一切思想,一切日常生活,都要作兩條戰線鬥爭,去肯定事物與概念的相對安定的質。

“一定的質含有一定的量”是對的,不如説“一定的質被包含於一定的量之中”,但重要的是從事物的量上去找出並確定那一定的質,為之設立界限,使之區別於其他異質,作兩條戰線鬥爭的目的在此。…… ‘過’的即是‘左’的東西,‘不及’的即是右的東西。依照現在我們的觀點説來,過與不及乃指一定事物在時間與空間中運動,當其發展到一定狀態時,應從量的關係上找出與確定其一定的質,這就是‘中’或‘中庸’,或‘時中’。説這個事物已經不是這種狀態而進到別種狀態了,這就是別一種質,就是‘過’或‘左’傾了。説這個事物還停止在原來狀態並無發展,這是老的事物,是概念停滯,是守舊頑固,是右傾,是‘不及’。孔子的中庸觀念沒有這種發展的思想,乃是排斥異端樹立己説的意思為多,然而是從量上去找出與確定質而反對‘左’右傾則是無疑的。”

《論語》謂:“子曰:君子和而不同,小人同而不和。”,毛澤東引用這句話來説明統一戰線中既統一又鬥爭的辯證關係,他説:“統一戰線一方面講親愛、講團結,另一方面又要鬥爭。那就這不是自相矛盾嗎?你們在學校,一個人自身也有統一與鬥爭,自己犯了錯誤,不是要鬥爭嗎?孔子説‘君子和而不同,小人同而不和’,這也是説統一里有鬥爭。”

毛澤東1939年指出孔子“有它的辯證法的許多因素,例如孔子對名與事,文與質,言與行等等關係的説明”。

七、“我們中國有了共產黨,總比孔夫子高明一點吧”:對於孔子思想的繼承以及現代改造

1949年9月16日,新中國即將成立之際,毛澤東在批判美國白皮書的《唯心歷史觀的破產》一文中,充滿自信地指出中國人民解放戰爭的偉大勝利,“已經復興了並正在復興着偉大的中國人民的文化”。新中國成立後,毛澤東指出:“我們中國有了共產黨,總比孔夫子高明一點吧”,又説“幾千年以後看馬克思,就像現在看孔夫子。”

毛澤東對於共產黨要比孔夫子要高明一些的期望,代表着建設新文化、新文明的文明抱負,這並非字面上的要與孔夫子一較高下,反而是在精神實質上最大地在現代中國發展孔子的精神,可謂是“時中”的智慧。 設想孔子若活在現代中國,很大可能也會贊同、採用毛澤東的很多做法。由此我們才能對於毛澤東説孔夫子是革命黨有深刻的理解,毛澤東1954年在一次講話中説:“孔夫子是革命黨,此人不可一筆抹殺,不能簡單地就是‘打倒孔家店’”。

1949年8月至9月,新華社連續播發毛澤東寫的五篇文章(社論),嚴厲批駁當時美國總統杜魯門、幕後總司令馬歇爾、國務卿艾奇遜和美國駐華大使司徒雷登等政客的言論。來源:理論中國

毛澤東一生中對於孔子的態度完全是歷史主義的,歷史主義除了看到孔子在歷史上的貢獻之外,更重要的是對於孔子在現代的精神繼承以及現代的改造、發展。

孔子、《論語》較之道家的《老子》、《莊子》以及法家的《韓非子》,具有“下學而上達”的特點,毛澤東對於孔子的“下學”與“上達”這兩面都有深刻的把握。毛主席1964年2月在出席春節座談會時指出,“孔子的學問是從實踐中自學得來的,他的傳統不要丟。”

又具體解釋説:

”孔夫子出身貧窮,放過羊,當過吹鼓手,還做過會計,會彈琴、射箭、駕車子,還搞歷史書,他學會了’六藝’。孔子的教育只有六門課程:禮、樂、射、御、書、數,教出了顏回、曾參、子思、孟子四大賢人。現在的課程就是多,害死人。”

這些對於孔子的敍述都是結合《論語》中包括“吾少也賤,故多能鄙事”等多條的語錄,深刻地把握了孔子“下學”的面向。

1938年初,毛澤東在出席抗日軍政大學的一次幹部大會,勉勵在座者,我們要學習孔夫子,“我們三四百人,可否出幾個孔夫子,……孔夫子是聖人,幾千年只此一個。“這是對於孔子的“上達”的期望。

我們還看到毛澤東對於孔子的批評中寄寓的現代改造,毛澤東1939年4月24日在抗大生產運動初步總結大會上講話時指出,孔子雖是聖人,但卻有一個缺點,那就是不耕地。幾天後他又引用《論語》更進一步批評孔子及其弟子不實行勞動,他説:

“孔子辦學校的時候,他的學生也不少,‘賢人七十,弟子三千’,可謂盛矣。但是他的學生比起延安來就少得多,而且不喜歡什麼生產運動。他的學生向他請教如何耕田,他就説:‘不知道,我不如農民。’又問如何種菜,他又説:‘不知道,我不如種菜的。’中國古代在聖人那裏讀書的青年們,不但沒有學過革命的理論,而且不實行勞動。”

“勞動”是中國共產黨人的現代新道德,1939年毛澤東在 《關於〈孔子的哲學思想 〉一文給張聞天的信》提出了對於孔子的“知仁勇”的道德論的現代新詮釋與現代改造,他説:

“關於孔子的道德論,應給以唯物論的觀察,加以更多的批判,以便與國民黨的道德觀(國民黨在這方面最喜引孔子)有原則的區別。例如‘知仁勇’,孔子的知(理論)既是不根於客觀事實的,是獨斷的,觀念論的,則其見之仁勇(實踐),也必是仁於統治者一階級而不仁於大眾的;勇於壓迫人民,勇於守衞封建制度,而不勇於為人民服務的。

知仁勇被稱為‘三達德’,是歷來的糊塗觀念,知是理論,是思想,是計劃,方案,政策,仁勇是拿理論、政策等見之實踐時候應取的一二種態度,仁像現在説的‘親愛團結’,勇像現在説的‘克服困難’了(現在我們説的親愛團結,克服困難,都是唯物論的,而孔子的知仁勇則一概是主觀的),但還有別的更重要的態度如像‘忠實’,如果做事不忠實,那‘知’只是言而不信,仁只是假仁,勇只是白勇。還有仁義對舉,‘義者事之宜’,可説是‘知’的範疇內事,而‘仁’不過是實踐時的態度之一,卻放在‘義’之上,成為觀念論的昏亂思想。‘仁’這個東西在孔子以後幾千年來,為觀念論的昏亂思想家所利用,鬧得一塌糊塗,真是害人不淺。我覺孔子的這類道德範疇,應給以歷史的唯物論的批判,將其放在恰當的位置。”

毛澤東基於人民的歷史觀與道德論對於孔子加以了現代的改造,這一現代改造的精神與毛澤東所表彰的六祖慧能《壇經》的精神也是具有多方面的內在相通性的,一則是《壇經》對於佛教的改造,其中包括平民化,二則是平常心的立場與文風。

毛澤東視孔子為封建社會的聖人,而稱魯迅是“現代中國的聖人”,1938年初,毛澤東勉勵抗日軍政大學的幹部要學習孔夫子,並提出“我們三四百人,可否出幾個孔夫子”。毛澤東深厚的歷史意識、文明意識讓“聖人”貫通古今。後之視毛澤東,不亦將如毛澤東稱魯迅為“現代中國的聖人”而同然乎?

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。