周建明:我們為什麼要強調基礎科學研究?

【文/觀察者網專欄作者 周建明】

近年來,以美國為首的西方國家在科技上對我們的封鎖、打壓,在高科技領域卡我國脖子,引起了人們對加強基礎科學的重視。而今年《科學:無盡的前沿》的再版,76年前範內瓦·布什把發展科學作為二戰後美國核心任務的觀點,再一次在人們心中引起震盪。美國戰後佔領世界科技高地的歷程,為我們實現科技強國提供了他山之錯,也引起了怎樣認識基礎科學與應用類研究關係的討論。

《科學:無盡的前沿》,範內瓦·布什著

基礎研究和應用研究的分類標準

範內瓦·布什在《科學:無盡的前沿》中提出基礎研究的重要性:“今天,基礎科學是技術進步的引領者,這一點比以往任何時候都接近真理。19世紀,美國人以歐洲科學家的基礎為主要依託,便可以憑藉其機械發明大力推進實用技術的發展,但如今的情況已經完全不同。”[1]據此,布什提出了政府必須承擔起領導科學發展責任的觀點,也標誌着戰後美國國家科技戰略拉開了序幕。

對於布什的這個觀點,交通大學江曉原教授提出了技術和科學是兩個平行系統的觀點[2]。他以美國國家科學基金會為例,認為美國主要的研發資金投入的是應用類研發,提出了“美國是因為重視基礎科學而強大的嗎”的質疑[3]。這個質疑,進一步引起了對我們應怎樣用好有限的研發資金的思考。

要考察這個問題,首先要搞清楚什麼是基礎研究,什麼是應用研究。寧南山在讀《科學:無盡的前言》之後,寫下了感言,也進一步從統計部門的資料查詢了對基礎和應用類研發資金的分類標準:

基礎研究是“指一種不預設任何特定應用或使用目的的實驗性或理論性工作,其主要目的是為獲得(已發生)現象和可觀察事實的基本原理、規律和新知識。”

應用研究是“指為獲取新知識,達到某一特定的實際目的或目標而開展的初始性研究。應用研究是為了確定基礎研究成果的可能用途,或確定實現特定和預定目標的新方法”,試驗開發經費是“指利用從科學研究、實際經驗中獲取的知識和研究過程中產生的其他知識,開發新的產品、工藝或改進現有產品、工藝而進行的系統性研究”。寧南山把應用研究和試驗發展經費統稱為應用類研究經費。[4]

其實,統計部門採用的分類標準是OECD1963年在意大利的弗拉斯卡蒂開會所制定的,載於《弗拉斯卡蒂手冊》:基礎研究是“主要為了科學知識的增加而進行的工作,不考慮實際的特殊應用。”應用研究是“考慮實際應用而進行的工作。”試驗開發“旨在利用基本研究和應用研究的成果開發出有用的材料、儀器、產品、系統及工藝,或者對現狀進行改進提高的過程。”這個《弗拉斯卡蒂手冊》是英國科學政策方面的專家克里斯蒂弗·弗里曼起草的,根據的是10年前美國國家科學基金會的定義。[5]這個分類標準對基礎科學研究與應用研究的分類產生了廣泛的影響。

而美國國家科學基金會對基礎研究和應用研究的分類標準,又可以追溯到範內瓦·布什的《科學:無盡的前沿》中提出的基本觀點:“進行基礎研究並不考慮實際目的。它產生的是一般性知識以及對自然和規律的理解。”基礎科學的特性之一是它能開闢出多種引發進步成果的途徑。“是所有實用知識的來源”,是“技術進步的引領者”。[6]

一定是對立的嗎?

但是,這種對科技研發分類標準在20世紀90年受到了挑戰。

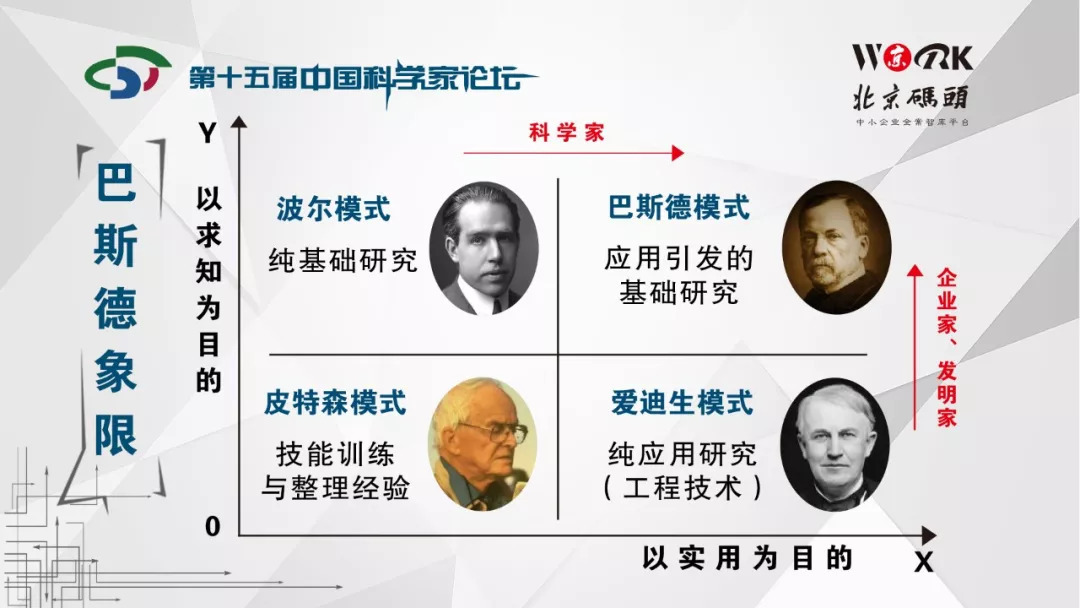

1997年,曾在美國國家科學基金會主席顧問委員會工作、時任普林斯頓大學研究生院院長的D.E.司托克斯,出版了《基礎科學與技術創新:巴斯德象限》一書,對近代科學以來的基礎研究與應用研究進行了梳理,特別是對二戰以後美國對基礎研究和應用研究的投入進行了分析,發現布什提出的基礎和應用兩分法的範式有片面性,從而提出了對研發進行四個象限的分類:

純基礎研究(玻爾象限);既包含應用研究,也包含基礎研究(巴斯德象限);純應用研究(愛迪生象限);還有一個象限是“包含那種探索特殊現象的研究,既不考慮一般的解釋目的,也不考慮其結果會有什麼應用。”[7]

在這四個象限的研究中,最關鍵的是巴斯德象限。它着眼於基礎與應用相結合的研究,包括曼哈頓工程以及戰略研究。這個概念的提出,有力地解釋了美國戰後對科技研發投入中的關係。

司托克斯看來,一項重大的技術創新往往既包含基礎研究,也包含應用研究,認為只有基礎研究才促進了應用研究的線性觀點是錯誤的。而對於政府的科技政策,因為巴斯德象限上聯着基礎研究,下聯着應用研究,使這幾種研究相互關聯與滲透,無法截然區分。他以心臟手術為例:

1846年普通麻醉投入使用,使外科手術成為可能。但到能進行心臟手術,卻經過了一個世紀,這是由於一系列基礎科學與醫療技術需要突破。卡莫羅和最普斯在1975年11月號《循環研究》(Circulation Reseach)上發表文章,發現能夠進行心臟手術實際上需要有三類研究的突破:與解決臨牀問題無關的基礎研究;與解決臨牀問題有關的基礎研究;還有與基礎生物、化學或物理無關的研究,它們所佔的比例分別為37%、25%和21%,其餘剩下17%中有15%的開發和2%的評估與綜合。司托克斯認為這個例子正好證明了一項重大突破,包含着玻爾象限(純基礎研究)、巴斯德象限(基礎研究與應用研究的結合)、愛迪生象限(純應用研究)的突破。[8]

這其實是科技進步中的常態。

以我國兩彈一星為例。搞兩彈一星是一項有明確目標的應用性項目。但又不是純粹的應用研究,因為還需要許多物理、化學以及其他學科的基礎研究,也需要一些我國所沒有的工藝技術上的創新。這些理論和技術都需要我國在研製過程中自行突破。也就是説,我們只知道這東西能造出來,但不知道怎樣能造出來,這就必須包括玻爾、巴斯德、愛迪生三個象限的研究。于敏對研製氫彈和核武器小型化的巨大貢獻,都是在純基礎研究上:

在氫彈研製中,當時尚不能確定氘氘聚變、氘氚聚變和氚氚聚變哪種熱核反應適用於氫彈。美國是通過實驗來一項一項來試錯的。這條路徑要求有很強大的工業基礎,非常耗時,代價又大。在沒有條件做試驗的情況下,于敏用一種近似方法估算出了所有輕核反應的反應截面上限,發現氚氚反應並不具有特殊優越性,予以否定,確立了氘化鋰材料核反應中現場造氚的技術路線,使我們國家不僅大大節約了研製氫彈時間,也避開了工業基礎差,資源有限的弱點。

在氫彈原理的研究上,于敏、黃祖洽領銜的三個小組對“放光模型”、“擋光模型”和周光召小組在衝擊波聚焦傳輸能量上都失敗了,最後于敏帶領一個小組在上海計算機所通過百日攻關,找到了通過熱核材料壓縮的模型,突破了氫彈的原理構型。

在二代核武器的小型化過程中,于敏審慎地選擇技術途徑,從規劃二代核武器發展的技術路線,提出物理模型,梳理關鍵問題,到制定核試驗方案,再到每一次核試驗後取得浩如煙海的數據中總結出物理圖像和動作過程,來驗證理論模型的正確性,提出改進方案,使中國用了最少的核試驗次數研製出了第二代小型化核武器,技術上沒有走任何彎路,以美國幾十分之一的核試驗次數和百分之一的經費投入達到了和美國同一技術水平,為轉入實驗室模擬提供了支撐,趕上了禁核試的末班車。[9]這些突破,都主要在基礎研究上。

兩彈一星研製的經驗和19世紀以來科學和技術之間的相互促進關係是一致的:純基礎研究會引發更高水平的技術,純應用技術的研究與開發會激發進一步的基礎研究,兩者就是在這樣的相互作用的關係中不斷發展。[10]這也是司托克斯提出巴斯德象限的意義所在:打破了只從基礎研究會促使技術創新的一維角度來看待問題,即“科學技術已日益被技術進步探索的問題加以豐富,而不是僅僅由科學內部議程的展開來推進。”[11]這對於認識20世紀以來科學與技術的發展關係起到了關鍵作用。美國的科技戰略也是如此。

中國“氫彈之父”、著名物理學家于敏

加強基礎研究落腳點最終是在提升應用創新能力

儘管美國從二戰以來遭遇了冷戰、越戰、冷戰結束的大環境改變,隨着政黨輪替產生的領導人對科技的認識及與科技界的關係完全不同,但美國由國家所支持的科技研究仍有很強的連續性,應用研究與基礎研究之間的相關性越來越強,表現在三個趨勢上:以國家科學基金會為代表的項目由玻爾象限的研究,不斷擴展到巴斯德象限的研究;由各政府部門投入的研發項目,不斷由愛迪生象限擴展到巴斯德象限;而國立衞生研究院則既通過建立應用引起的基礎研究更好地擴大應用議程,也通過大量投資於純基礎研究和純應用研究來實現它的使命,是以巴斯德象限為中心的投資體系。[12]

以1950年成立的美國國家科學基金會為例。它成立時的使命就是從科學的判斷出發,支持基礎研究。但在實際發展的過程中,該基金會的投資不斷擴大以應用為目的的研究方向,以至於70年代以後,該基金會利用物理學、化學、化工與電力工程、冶金與材料科學的理論,建立了一些新材料研究實驗室。1986年該基金會修正了章程,使工程學與科學具有相同的地位,並大量投入到戰略研究。[13]

美國的農業部、國防部、能源部、國家航空和宇航局從其職能出發,本來應該大量投資的應用研究,但實際上也大量投入與該職能相關的基礎研究領域。而國立衞生研究院(NIH)則採用的是綜合性的研究戰略,橫跨玻爾、巴斯德和愛迪生象限。

可見,對美國的科技研發只分為基礎研究和應用研究,追問美國到底是因為基礎研究而強大,還是因為應用研究而強大已聊無意義。而且,再把這種視角延伸到中國,來論證中國是應該發展基礎研究,還是應用研究也失去了意義。在這一點上,我同意樊春良教授對江曉原教授忽視基礎研究觀點的批評。但樊教授強調了我國目前基礎科學研究不足,還沒有講清楚應該怎樣發展好基礎科學的研究。[14]在我國目前國力有限的條件下,並不是什麼樣的基礎研究都是合適的,更不是隻要加強了基礎研究就會自動促成應用技術進步。這方面楊振寧先生反對我國上馬超大對撞機項目是很好的例子。

2012年中科院高能物理研究所提出建超級對撞機計劃,在物理界引起了激烈的爭論。高能所所長王貽芳院士認為,建不建超級對撞機關係到中國高能物理成為國際先進,還是隻作為二流國家,如果不建將失去30年的機會。楊振寧先生反對該項目,一方面是基於對高能物理發展趨勢的判斷:70年來高能物理取得了巨大的成就,但並沒有帶來應用方面的好處。超對稱粒子的存在只是一個猜想,希望用超級對撞機去發現這個猜想更只是猜想中的猜想。建超級對撞機須耗資一千多億元,而且維護也要花費鉅額費用。我國高能物理人才不足,建超大對撞機和以後的運行與分析,必將由90%的外國人來主導。對於我國這樣的發展中國家,上了這個項目必然擠壓其他基礎科學的經費,也對國家解決環保、教育、醫療等等燃眉之急的事不利。[15]2016年,國家發改委對十三五規劃項目評估時,以6:5否決了該項目。

可見,對於基礎研究的加強,並不是什麼都好或越先進越好,也不只是看基礎科學研究在整個研發資金投入佔多大比例,而必須根據科學發現與應用的前景,根據我國的實際情況做出謹慎選擇。

2018年1月國務院印發《關於全面加強基礎科學研究的若干意見》,對全面加強基礎科學研究做出部署,目的很明確:“瞄準世界科技前沿,強化基礎研究,深化科技體制改革,促進基礎研究與應用研究融通創新發展,着力實現前瞻性基礎研究、引領性原創成果重大突破,全面提升創新能力”[16]。也就是説,加強基礎研究落腳點最終是在提升應用領域的創新能力上。這樣強調以巴斯德象限為中心的三個象限融合性研究就非常重要。

任正非拜訪上海交通大學。圖片來源:上海交通大學官微

2020年,任正非率領華為集團的領導層拜訪了國內幾家著名高校,呼籲加強對基礎科學的研究和人才的培養,並與華為建立合作關係。任正非大聲疾呼重視對基礎科學的研究,針對的也是我國薄弱的基礎科學已不適應應用科技的發展,而不是提倡科學家只憑自己的興趣去選擇基礎研究的方向,或只從達到國際先進水平一個維度去思考問題。任正非所提到的我們還生產不了的一些膠、研磨劑、特種氣體,都是分子工程,是高科技中的高科技,涉及到基礎科學;他提到波音777飛機在製造過程中使用空氣動力學軟件模擬仿真,使過去需要80次風洞實驗減少到現在的7次,其實講的都是基礎與應用融合的巴斯德象限的研究。[17]

這也正是我們國家對未來科技研發所明確的方向。在這個意義上,建立四個象限的科技研發分類,強調以巴斯德象限為中心的戰略思路,對於我們看待和分析科技研發問題、指導科技政策都有很重要的理論和現實意義。

註釋:

[1]範內瓦·布什:《科學:無盡的前沿》,中信出版社2021年出版,71頁。

[2]江曉原:《重新審視:科學與技術是兩個平行系統》,2021年8月5日《文匯報》。

[3]江曉原:《美國是因為重視基礎科學而強大的嗎?》,https://www.guancha.cn/jiangxiaoyuan/2021_11_13_614635.shtml。

[4]寧南山:“讀76年前的《科學:無盡的前沿》報告,從美國科技爆發產生的一些感想”,

https://mp.weixin.qq.com/s/y0VDGGEhpRuNAyh0OXt00A。

[5]【美】D.E.司托克斯:《基礎科學與技術創新:巴斯德象限》,周春彥等翻譯,科學出版社1999年出版,55頁。

[6]【美】範內瓦·布什:《科學:無盡的前沿》,崔傳剛譯,中信出版社2021年出版,76頁、150頁。

[7]《基礎科學與技術創新:巴斯德象限》,63、64頁。對第四象限的研究人們也稱之為超自由研究。

[8]《基礎科學與技術創新:巴斯德象限》,66頁。

[9]《中國造原子彈的首席功臣,于敏,到底多厲害?》,https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309634590071868162289。

[10]《基礎科學與技術創新:巴斯德象限》,75頁。

[11]《基礎科學與技術創新:巴斯德象限》,82頁。

[12]《基礎科學與技術創新:巴斯德象限》,105頁。

[13]《基礎科學與技術創新:巴斯德象限》,107頁。

[14]樊春良:《怎樣看待美國的基礎研究?——評江曉原教授<美國是因為重視基礎研究而強大的嗎?>即另外一篇文章》,https://mp.weixin.qq.com/s/dBJTD5hLI0AwI6Rn3uXaVA。

[15]楊振寧:《中國今天不宜建造超大對撞機》,載楊振寧、翁帆:《晨曦集》,商務印書館2018年出版。

[16]見2018年1月31日《人民日報》。

[17]任正非:《向上捅破天,向下扎到根》,載《科學:無盡的前沿》,中信出版社2021年出版。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。