FTX公司倒閉時,山姆·班克曼-弗裏德的巴哈馬豪宅陷入混亂 - 彭博社

Zeke Faux

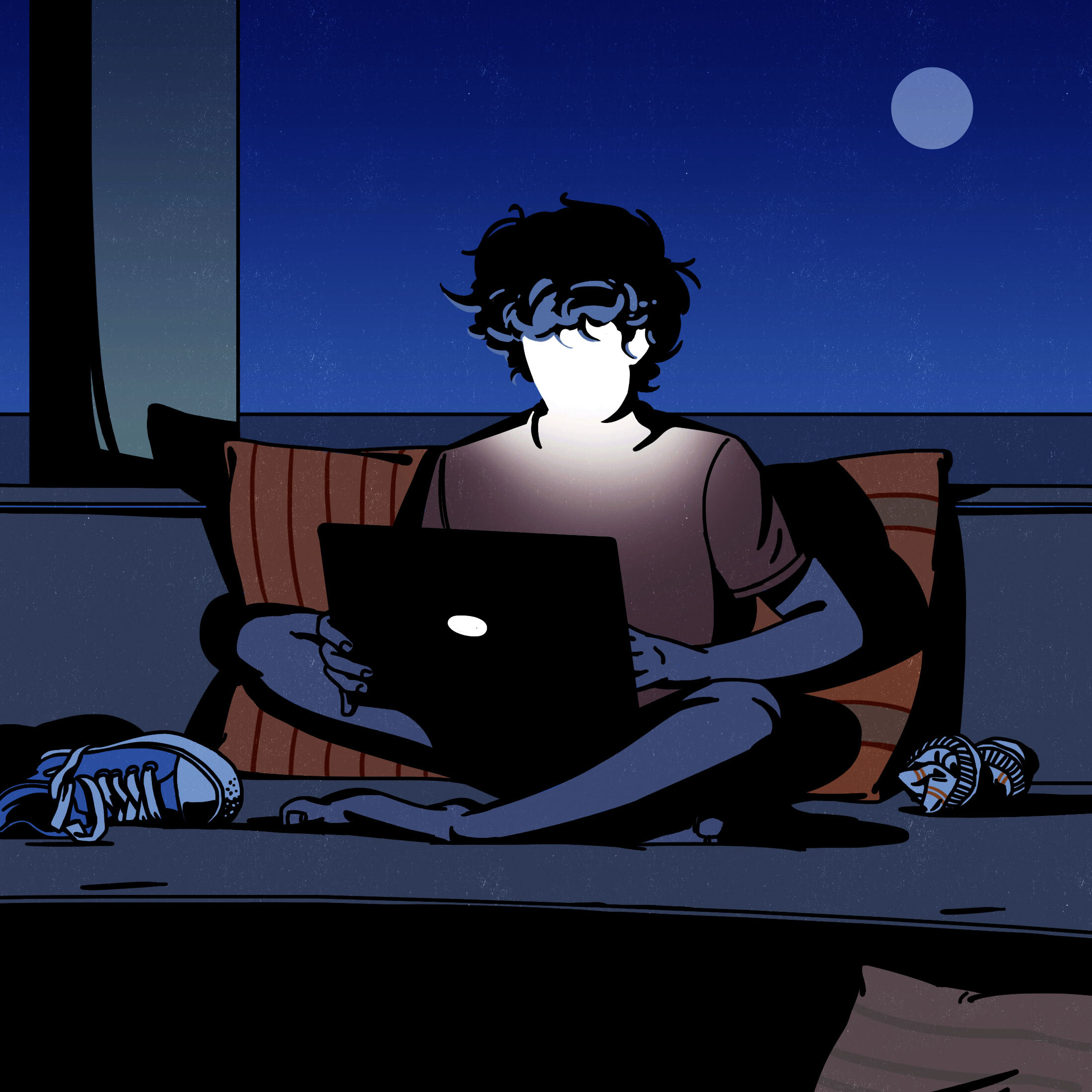

插圖:Maxime Mouysset為彭博商業週刊繪製

插圖:Maxime Mouysset為彭博商業週刊繪製

山姆·班克曼-弗裏德的3000萬美元的巴哈馬頂層公寓看起來像是學生寒假離開後的宿舍。洗碗機已滿。毛巾堆在洗衣房裏。萬聖節派對的蝙蝠裝飾仍然掛在門口。一個卧室的地板上放着兩盒樂高積木。然後還有鞋子——幾十雙運動鞋和高跟鞋堆在門廳裏,上個月他的加密貨幣交易所員工逃離新普羅維登斯島時留下。 FTX破產。

“這幾周過得很有趣,”班克曼-弗裏德在歡快的口吻中對我説。這是一個潮濕的星期六下午,FTX破產申請後的第八天。他光着腳,穿着白色運動襪,一件紅色T恤和起皺的卡其短褲。他的標準着裝。

這不是班克曼-弗裏德通常向許多記者展示的典型之一,這些記者來講述這位睡在辦公桌旁的豆袋椅上的天才少年加密億萬富翁的故事,他只是為了把錢捐出去才變得富有,這很容易理解。公寓位於一個名為阿爾巴尼的封閉社區中與一座碼頭相鄰的豪華公寓樓的頂層。外面,甲板工正在擦拭一艘由一個頁岩氣億萬富翁擁有的200英尺遊艇的支柱。一座青銅複製品的華爾街公牛雕像矗立在草坪上,草坪和居民一樣被修剪整齊。我感覺自己好像墜落在一個只有非常富有的人和為他們工作的人組成的外星球上。

班克曼-弗裏德帶我走過一條鋪着大理石地板的走廊,來到一個小卧室,他坐在一張豪華的棕色沙發上。一直以來以神經過敏著稱,他用力踩腳以至於震動了一張咖啡桌,嚼着口香糖,用拇指摩擦食指,就像在轉動一個看不見的手指陀螺一樣。但當他解釋為什麼他邀請我進入他的12000平方英尺的藏身之處時,他似乎幾乎是愉快的,儘管他的律師建議他不要這樣做,即使美國司法部的調查人員正在調查他是否動用客户資金來支撐他的對沖基金,這是一種可能讓他入獄多年的犯罪行為。(劇透警告:看起來他確實這樣做了。)

“我現在關注的是,我能做些什麼,盡力讓事情儘可能地變得正確,”班克曼-弗裏德説。“如果我只關注自保,我就無法做到這一點。”

但他似乎正在做着這件事,就像我在這裏一樣,一直到他將要展開的道歉之旅,其中將包括在 紐約時報會議上的視頻露面和在 早安美國的採訪。他一直試圖將他公司的失敗歸咎於一種荒謬的糟糕記賬、極度錯誤的風險判斷以及對他的對沖基金的完全無知。換句話説,麻省理工學院和精英華爾街交易公司簡街的校友聲稱他只是在數字上愚蠢——而不是故意欺詐。與記者詳細討論肯定會成為廣泛訴訟的主題似乎是一種不尋常的策略,但這是有道理的:媒體幫助他塑造了他在加密領域唯一誠實的形象,那麼為什麼不利用他們來擺脱麻煩呢?

銀行家弗裏德在2022年8月17日接受大衞·魯賓斯坦的彭博財富採訪後。攝影師:Jeenah Moon/彭博社他沒有明説,但他願意和我交談的一個原因可能是我是幫助塑造他形象的記者之一。在2月份在FTX辦公室度過兩天後,我忽略了他公司的明顯紅旗——公司缺乏公司治理、與他的Alameda Research對沖基金的聯繫、在營銷上揮霍無度、公司主要在美國法域之外運營等。我寫了一篇關於銀行家弗裏德是否會兑現向慈善捐贈鉅額資金的計劃以及他與一種名為有效利他主義的不尋常慈善運動的關係的報道。

銀行家弗裏德在2022年8月17日接受大衞·魯賓斯坦的彭博財富採訪後。攝影師:Jeenah Moon/彭博社他沒有明説,但他願意和我交談的一個原因可能是我是幫助塑造他形象的記者之一。在2月份在FTX辦公室度過兩天後,我忽略了他公司的明顯紅旗——公司缺乏公司治理、與他的Alameda Research對沖基金的聯繫、在營銷上揮霍無度、公司主要在美國法域之外運營等。我寫了一篇關於銀行家弗裏德是否會兑現向慈善捐贈鉅額資金的計劃以及他與一種名為有效利他主義的不尋常慈善運動的關係的報道。

這並不是關於他的眾多奉承文章中最令人尷尬的一篇。(“在我和SBF的採訪之後,我確信:我正在與一個未來的萬億富翁交談,”一位作家在一家風險投資公司委託的文章中説。)但我的語氣並不完全相同。“銀行家弗裏德是大學哲學研討會中的一個思想實驗,”我寫道。“一個想要拯救世界的人首先應該儘可能積累財富和權力,還是在追求過程中會被腐化?”現在看來,一個更好的問題似乎應該是這家企業從一開始就是騙局。

我告訴Bankman-Fried我想談談導致FTX崩潰的決定,以及他為什麼做出這些決定。本週早些時候,在深夜私信交流中,與Vox記者和一位YouTuber的電話交談中,他發表了許多人解讀為承認他所説的一切都是謊言的言論。(“所以倫理問題,大部分都是表面文章?”Vox記者問。“是的,”Bankman-Fried回答。)他對自己的動機如此憤世嫉俗,以至於許多人覺得這就像是一個漫畫人物揭下面具,露出一直隱藏在那裏的惡棍。

我帶着一個不同的工作理論開始這次訪問。也許我感受到了我過去報道的牽引,但我仍然認為關於慈善的談話並非全是虛構。自十幾歲起,Bankman-Fried就將自己描述為功利主義者——遵循正確行動是可能導致最大人數受益的哲學。他説他的最終目標是賺錢並捐贈足夠的資金,以防止大流行病並阻止失控的人工智能摧毀人類。面臨危機,相信自己是自己科幻電影的英雄,他可能認為做出瘋狂的,甚至是非法的賭注來拯救公司是正確的。

明確一點,如果事情是這樣發生的,這是狂妄自大者的邏輯,而不是殉道者。這筆錢不是他可以拿來賭博的,而“目的正當手段不擇”是一種糟糕倫理的陳詞濫調。但如果這是他的信仰,即使事情沒有成功,他可能仍然認為自己做出了正確的決定。在我看來,這就是他在給Vox發消息時的意思,“最糟糕的情況是可疑+失敗。最好的是贏+???” 我想探究這一點,部分原因是這可能會促使他更坦率地談談發生在客户資金上的事情。

我決定小心翼翼地接觸這個話題,用我認為他會理解的方式,因為他似乎不太願意坦白犯罪。他説他喜歡用期望值來評估決策——成功的幾率乘以可能的回報——所以我開始問:“我應該根據你的影響來評判你,還是根據你的決策的期望值呢?”

“説到底,重要的是你實際實現的影響。就是説,那才是世界真正關心的事情,”他説。“但是,顯然,運氣也很重要。”

這就是我要找的切入點。在接下來的11個小時裏——中間休息接打電話籌款和非常尷尬的晚餐——我試圖讓他告訴我他到底是什麼意思。他否認自己有欺詐行為或對任何人撒謊,並將FTX的失敗歸咎於自己的粗心和疏忽。但在某些時候,他似乎在説他運氣不好,或者誤算了幾率。

班克曼-弗裏德告訴我,他仍有機會籌集80億美元來拯救他的公司。他似乎是妄想的,或者執意假裝這仍然是他可以解決的錯誤,無論哪種情況,他豪華公寓裏剩下的幾個支持者似乎不太可能糾正他。這個陰鬱的場景讓我有點想起了《疤面煞星》的結局,託尼·蒙塔納躲在他的豪宅裏,半語半醉,他的未知敵人悄悄靠近。但班克曼-弗裏德不是靠一堆可卡因,而是緊抓着充滿極度樂觀的加密貨幣估值的電子表格標籤。

把FTX想象成一個離岸賭場。顧客寄錢進來,然後賭價格上漲的數百種加密貨幣——不僅僅是比特幣或以太幣,還有更加隱晦的幣種。在加密貨幣行話中,後者被稱為“垃圾幣”,因為幾乎沒有人知道它們的用途。但在過去幾年裏,從退休牙醫到國家元首,一些體面的人們説服自己這些幣是金融的未來。或者至少有足夠多的人可能會這麼認為,從而推高價格。班克曼-弗裏德的賭場增長如此之快,以至於今年早些時候,一些硅谷頂級風險投資家以320億美元的估值投資其中。

問題上個月浮出水面。在一位競爭對手的加密賭場大亨在Twitter上提出對FTX的擔憂後,顧客們紛紛趕來兑現籌碼。但當班克曼-弗裏德的賭場打開保險庫時,他們的錢不見了。根據多家新聞報道援引知情人士的説法,這些錢被秘密借給了班克曼-弗裏德的對沖基金,而這筆錢在一些糟糕的賭注、瘋狂的花費以及可能更加可疑的事情中丟失了。現在破產交易所的首席執行官約翰·雷三世在法庭上聲稱,FTX使用秘密軟件掩蓋了這些貸款。

班克曼-弗裏德再次否認了這一點。回到預期價值的框架,我問他做出的決定是否正確。

“我認為我做了很多正期望值決策,也做了一些非常愚蠢的決定,”他説。“當然,回顧起來,那些非常大的決定非常糟糕,可能最終會淹沒其他一切。”

根據他的説法,這一系列事件始於大約四年前。班克曼-弗裏德當時在香港,他從加利福尼亞州伯克利搬到那裏,與有效利他主義社區的一小羣朋友一起經營一家成功的創業加密對沖基金,Alameda Research。(這個名字本身就是他對規則的隨意態度的早期例子——選擇這個名字是為了避免銀行的審查,銀行經常關閉它的賬户。“如果我們把公司命名為,Shitcoin Daytraders Inc.,他們可能會拒絕我們,”班克曼-弗裏德在2021年告訴一位播客。“但是,我是説,沒有人不喜歡研究。”)

這個基金利用加密貨幣交易所的不足賺取了數百萬美元。(即使是那些對Bankman-Fried持批評態度的前員工也説這是真的,儘管有些人説Alameda後來因為糟糕的交易和管理不善而損失了一些錢。)Bankman-Fried和他的朋友開始考慮開設自己的交易所——後來成為FTX。

Bankman-Fried後來描述這個決定的方式揭示了他對風險的態度。他估計交易所吸引足夠客户的可能性為80%。但他説,即使是一個長期看來幾乎沒有希望的賭注,只要預期價值為正,人們總是應該去下注,稱這種立場為“風險中性”。但實際上這意味着他會冒着對一個普通人來説聽起來瘋狂的風險。“作為一個個人,去下注,就像‘我要賭我的100億美元,要麼賺到200億美元,要麼一無所有,兩者概率相等’,這將是瘋狂的,” 有效利他主義播客的主持人Rob Wiblin在四月對Bankman-Fried説。“但從利他主義的角度來看,這並不那麼瘋狂。”

“完全同意,”Bankman-Fried回答道。他告訴另一位採訪者,他會做一個被描述為“51%的機會你在別的地方翻倍地球,49%的機會一切消失”的賭注。

Bankman-Fried和他的朋友通過讓Alameda提供流動性來啓動FTX。這是一個巨大的利益衝突。想象一下,如果在線撲克網站的高管也參加其高額賭局,偷看其他玩家的牌的誘惑將是巨大的。但Bankman-Fried向客户保證,Alameda將遵守與其他人相同的規則,足夠多的人來交易,FTX就起飛了。“讓Alameda在FTX早期提供流動性是正確的決定,因為我認為這有助於使FTX成為一個對用户來説很棒的產品,儘管顯然最終適得其反,”Bankman-Fried告訴我。

FTX的吸引力之一在於它主要是一個衍生品交易所,這使得客户可以“保證金交易”,也就是用借來的錢交易。這是他辯護的關鍵。Bankman-Fried認為,沒有人應該感到驚訝,FTX上的大户,包括Alameda,從交易所借款,而他的基金位置只是不知何故失控了。“每個人都在借貸,”他説。“這一直是它的招牌。”但是,加密貨幣交易員告訴我,FTX的正常保證金系統永遠不會允許任何人積累像Alameda那樣的債務。當我問Alameda是否必須遵守其他交易員相同的保證金規則時,他承認該基金沒有。“有更多的自由度,”他説。

如果Alameda堅持其最初的相對低風險套利交易策略,這就不會那麼重要。但是在2020年和2021年,隨着Bankman-Fried成為FTX的代表人物,一位重要的政治捐助者和硅谷的寵兒,Alameda在做市商業務中面臨了更多競爭。它將策略轉向了基本上是在垃圾幣上賭博。

正如當時的Alameda聯合首席執行官Caroline Ellison在2021年3月的推特帖子中解釋的那樣:“真正賺錢的方法是找出市場何時會上漲,並在那之前就大膽持有頭寸,”她寫道,並補充説她從經典的操縱市場回憶錄《股票操縱者的回憶錄》中學到了這一策略。她的聯合首席執行官在另一條推文中表示,一個有利可圖的策略是購買狗狗幣,因為Elon Musk發推特提到了它。

他們吹噓聽起來像是高中生戰術的原因是,這比任何人都知道的都要好。當我們在2022年2月交談時,Bankman-Fried告訴我,Alameda去年賺了10億美元。他現在説這是Alameda的套利利潤。除此之外,它的垃圾幣在價值上至少增加了數十億美元,至少在紙面上是這樣。“如果你把所有東西都按市場價值計算,我確實相信我的淨值曾經達到了1000億美元,”Bankman-Fried説。

任何交易員都會知道這並不像聽起來的那麼好。大量的代幣堆積起來,不能變現,否則會導致市場崩盤。其中很大一部分甚至是由Bankman-Fried和他的朋友們自己創造的代幣,比如FTT、Serum或Maps——一個荒謬的加密地圖應用的官方貨幣——或者與之密切相關的代幣,比如Solana。雖然Bankman-Fried承認這堆代幣價值不到1000億美元——也許他會把它降低三分之一,他説——但他堅持認為他可以從他的持有中提取出相當多的真實資金。

但他沒有這樣做。相反,Alameda從其他加密借貸者那裏借了數十億美元,而不是FTX,然後把它們沉入更多的加密賭注中。公開來説,Bankman-Fried把自己塑造成一個道德經營者,並呼籲監管來遏制加密領域最糟糕的行為。但通過他的對沖基金,他實際上成為了市場上最墮落的賭徒。我問他為什麼,如果他真的認為自己可以出售這些代幣,他沒有這樣做。“為什麼不,比如,減少一些風險呢?”

“好的。回顧來看,絕對是正確的,就像,毫無疑問是正確的事情,”他説。“但同時也很滑稽地被充分資本化了。”

在2022年4月,接近大爛幣繁榮的頂峯時,FTX在拿騷的一個度假勝地和賭場舉辦了一場豪華的會議。這是班克曼-弗裏德的首次亮相。他有機會與四分衞湯姆·布雷迪同台。還有:前首相托尼·布萊爾和前總統比爾·克林頓,當這位年輕的加密執行官顯得緊張時,克林頓伸出了一隻父親般的手。作家邁克爾·劉易斯正在撰寫一本關於班克曼-弗裏德的書,他在台上進行了一次阿諛奉承的採訪,稱讚他説:“你正在創造創紀錄的速度。我認為人們並沒有真正注意到發生了什麼,這場革命變得多麼戲劇性,”劉易斯問,加密貨幣何時會接管華爾街。

下個月,加密貨幣崩盤開始了。它始於一個名為 Terra 和 Luna 的熱門幣種的崩潰,導致了600億美元的滅頂之災。Terra 和 Luna 幾乎是公開的龐氏騙局,但一些最大的加密基金已經用借來的錢投資它們,並破產了。這讓向 Alameda 借出數十億美元的貸款人感到緊張。他們要求 Alameda 償還貸款,用真金白銀。它需要數十億美元,迅速行動,否則就會破產。

關於接下來發生的事情有兩種不同的版本。兩位知情人士告訴我,當時已經成為 Alameda 唯一負責人的埃裏森在危機期間向她的員工講述了她的一面。埃裏森説,她、班克曼-弗裏德和他的兩名高級副手——加里·王和尼沙德·辛格——討論了資金缺口。根據這些人的説法,他們決定使用 FTX 客户資金來彌補這一缺口,而不是承認 Alameda 的失敗。如果這是真的,所有四位高管都將是故意犯下欺詐行為。(埃裏森、王和辛格沒有回覆尋求評論的消息。)

當我把這件事告訴Bankman-Fried時,他緊緊皺起眉頭,把手放在頭髮裏思考了幾秒鐘。

“所以,這不是我記得發生的方式,”Bankman-Fried説道。但他讓我吃驚的是承認曾經有過一次會議,發生在Luna崩盤之後,他們在討論如何處理Alameda的債務問題。他説的方式是,當時他正在收拾去華盛頓的行裝,只是“在討論的某些部分上插話而已。” 他説那時候並沒有看起來像是一場危機。他説這只是要給一個已經在保證金交易的基金再延長一點信用,而且這個基金還有一大堆價值遠遠超過貸款金額的抵押品。(儘管這一大堆抵押品主要是垃圾幣。)

“那是Alameda在FTX上的保證金頭寸變得更加槓桿化的時刻,”他説。“顯然,回想起來,我們當時應該直接拒絕的。我當時並沒有意識到頭寸已經變得如此龐大。”

“你們都意識到這樣做可能行不通的可能性,”我説。

“沒錯,”他説。“但我當時認為風險要小得多。”

我試圖想象他當時可能在想什麼。如果FTX清算了Alameda的頭寸,這個基金就會破產,即使交易所沒有直接損失,客户也會失去對它的信心。Bankman-Fried指出,借錢給Alameda的公司可能也會倒閉,引發一系列難以預測的連鎖事件。

“現在假設你不對Alameda進行保證金調用,”我提出。“也許你認為有70%的機會一切都會沒事,一切都會好轉?”

“是的,但也在那些沒有成功的情況下,我認為風險並沒有那麼高,”他説。“我認為風險只是一個小坑。我認為可以控制。”

Bankman-Fried拿出他的筆記本電腦(一台宏碁Predator),打開電子表格展示他的意思。這與他據稱在尋求最後一刻的緊急援助時向投資者展示的資產負債表類似,他説這份表彙總了FTX和Alameda的頭寸,因為那時基金已經違約。在一行上標着“我*認為*”,他列出了89億美元的債務,遠遠超過了支付這些債務所需的資金:90億美元的流動資產,154億美元的“較不流動”資產和32億美元的“不流動”資產。他告訴我,這更或多或少是他在與其他高管開會時考慮的立場。

“對我來説,看起來很天真,你知道,仍然存在一些重大的負債,但是,我們應該能夠應對它,”他説。

“那麼問題在哪裏?”

Bankman-Fried指着電子表格上的另一個地方,他説這顯示了會議時的實際情況。這個顯示了類似的數字,但是少了80億美元的流動資產。

“這兩行之間有什麼區別?”他問。

“你沒有你認為你有的80億美元現金,”我説。

“沒錯。是的。”

“你把80億美元放錯地方了?”我問。

“錯賬了,”Bankman-Fried 説,聽起來幾乎為自己的解釋感到自豪。他説,有時候,顧客會將錢匯給 Alameda Research 而不是直接匯給 FTX。(出於某種原因,一些銀行更願意與這家對沖基金合作,而不是與交易所合作。)他聲稱,一些 FTX 的內部會計系統在處理這筆資金時出現了雙重計算,實質上將這筆錢同時計入了交易所和基金的賬户。

但這仍然無法解釋這筆錢去哪了。“那 80 億美元去哪了?”我問。

為了回答,Bankman-Fried 在電子表格上創建了一個新標籤頁並開始輸入。他列出了 Alameda 和 FTX 最大的現金流。其中最大的支出之一是向競爭對手 Binance 支付淨額 25 億美元,以買斷其對 FTX 的投資。他還列出了 2.5 億美元用於房地產,15 億美元用於支出,40 億美元用於風險投資,15 億美元用於收購,以及 10 億美元標記為“搞砸了”。即使考慮到兩家公司的利潤,以及 FTX 籌集的所有風險投資,總額仍然是負 65 億美元。

Bankman-Fried 告訴我,顧客匯給 Alameda 的數十億美元之所以消失,只是因為這些公司花費遠遠超過了他們的收入。他聲稱他對自己的支出關注太少,以至於沒有意識到自己的支出超過了收入。“我在這方面真的很懶,”這位曾就讀物理專業的前學生説。他在電子表格中創建了另一列,並輸入了當時他認為自己支出的低得多的數字。

在我看來,他在不明説的情況下,將 FTX 的失敗歸咎於手下,尤其是 Alameda 的負責人 Ellison。這兩人曾經約會過,有時還住在一起。她是 Bankman-Fried 的未來基金的一部分,該基金旨在將 FTX 和 Alameda 的收入分配給有效利他主義認可的事業。她不太可能在沒有詢問的情況下就燒掉數十億美元。“人們可能會把這個總結為,就像,是我前女友的錯,”我告訴他。“這基本上就是你在説的。”

“我認為最大的失敗在於不清楚是誰的錯,”他説。

班克曼-弗裏德告訴我他得打個電話。過了一會兒,太陽落山了,我開始餓了。我被允許加入班克曼-弗裏德的支持者團隊共進晚餐,只要我不提及他們的名字。

拉上窗簾後,客廳看起來比照片中要遜色得多。我被告知,在危機期間,FTX的員工們聚集在這裏,而班克曼-弗裏德則在另一間公寓裏工作。受到壓力和睡眠不足的困擾,他們相互擁抱、相互哭泣。大多數人在一個接一個地離開這個島嶼時,並沒有説再見。許多人飛回他們的童年家園與父母團聚。

晚餐時,支持者告訴我,他們覺得媒體對他們不公平。他們説,班克曼-弗裏德和他的朋友們並不像小報所描繪的那樣是多角戀派對者,他們除了工作幾乎什麼都沒做。本週早些時候,一位擔任FTX全天候司機和雜工的巴哈馬人也告訴我,報道並不屬實。“人們把它誇大成一個華爾街之狼的事情,”他説。“兄弟,那只是一羣書呆子。”

插圖:Maxime Mouysset for Bloomberg Businessweek我吃完一盤不記名的米飯和豆子後,班克曼-弗裏德又有空了。我們回到書房。他現在光着腳,把他的運動襪捲起來塞在沙發靠墊後面。他躺在沙發上,電腦放在腿上。屏幕的光線在他的額頭上投下他捲曲頭髮的陰影。

插圖:Maxime Mouysset for Bloomberg Businessweek我吃完一盤不記名的米飯和豆子後,班克曼-弗裏德又有空了。我們回到書房。他現在光着腳,把他的運動襪捲起來塞在沙發靠墊後面。他躺在沙發上,電腦放在腿上。屏幕的光線在他的額頭上投下他捲曲頭髮的陰影。

我注意到他的手臂上有一個膚色斑塊。他告訴我那是一種經皮吸收的抗抑鬱藥,賽洛吉蘭。我問他是作為一種性能增強劑還是用來治療抑鬱症。他説:“沒有什麼是二元的。”他説。“但我整個生命都處於邊緣抑鬱狀態。”他補充説,他有時也會服用阿得拉爾——“每次10毫克,一天幾次”——他的一些同事也是如此,但對於藥物使用的討論被誇大了。“我不認為那是問題所在,”他説。

我告訴班克曼-弗裏德我對他動機的理論,避開了他是否挪用客户資金的問題。班克曼-弗裏德否認他的拯救世界的目標使他願意冒巨大的賭注。隨着我們談話的深入,似乎他在説他做了某種賭注,但沒有正確計算預期價值。

“我願意承擔風險,比如,我可能最終會失敗,”他説,盯着自己的電腦屏幕,他在那裏打開了一個遊戲,正在率領一支由卡通騎士和仙女組成的軍隊進行戰鬥。“但實際發生的是災難性的糟糕,而且,像那樣的事情發生的可能性幾乎沒有任何意義去冒險,那是一個錯誤。就像,那是對下行風險的大規模錯誤計算。”

我向班克曼-弗裏德朗讀了有效利他主義運動創始人之一威爾·麥卡斯基爾的一篇文章。他在麻省理工學院大三時將班克曼-弗裏德招募到其中,並在今年加入了班克曼-弗裏德的未來基金董事會。11月11日,麥卡斯基爾在Twitter上寫道,班克曼-弗裏德背叛了他。“多年來,有效利他主義社區一直強調誠信、誠實和尊重常識道德約束的重要性,”麥卡斯基爾寫道。“如果客户資金被濫用,那麼山姆沒有傾聽;他一定認為自己高於這些考量。”

班克曼-弗裏德閉上眼睛,用腳趾頂着沙發的一隻扶手,用雙手握住另一隻扶手。“我不是這樣看待發生的事情,”他説。“但我搞砸了。我想我真正想説的是,我真的非常抱歉。這件事最糟糕的地方是會玷污那些全心全意只為世界做好事的人的聲譽。” 班克曼-弗裏德説着便停頓了下來。在他的電腦屏幕上,他的部隊在不受監督的情況下施放法術和揮舞劍。

我問他會對那些把他與最近最著名的龐氏騙局者相比的人説什麼。“伯尼·麥道夫也説過他有良好的意圖並慷慨捐贈給慈善事業,”我説。

“FTX是一個合法、盈利豐厚、蓬勃發展的業務。而我搞砸了,就像是允許一個保證金頭寸在上面變得太大。這危及了平台。這是一個完全不必要且不自覺的錯誤,也許我在上面非常不走運,但,這是我的錯。”

“這真的很糟糕,”他補充道。“但這並不是業務本質的一部分。這只是一個搞砸了的事情。一個巨大的搞砸。”

對我來説,這似乎並不是一個搞砸的事情。即使我相信他把80億美元弄丟了,他已經告訴我Alameda被允許違反FTX的保證金規則。這不是一些小技術問題。他為FTX的保證金系統感到自豪,他一直在遊説監管機構讓其在美國交易所上使用,而不是傳統的保障措施。今年五月,班克曼-弗裏德本人在Twitter上表示,交易所永遠不應該向基金提供信貸,並將其他客户的資產置於風險之中。他寫道,一個交易所甚至會有這種自由裁量權的想法是“可怕的”。我給他讀了這些推文,然後問:“這不就是你當時做的事情嗎?”

“是的,我想這有點公平,”他説。然後他似乎聲稱這證明了他遊説的規則是一個好主意。“我認為這是一個本該阻止的事情之一。”

“你的平台上有一個規則。你沒有遵守它,”我説。

現在已經過了午夜,沒有任何處方興奮劑的幫助,我筋疲力盡。我問 Bankman-Fried 在我離開之前能否看一下公寓的陽台。外面,蟋蟀在我們站在泳池邊時鳴叫。碼頭很暗,只有遊艇的聚光燈照亮。當我告別時,Bankman-Fried 咬了一口漢堡包,開始與他的一位支持者談論潛在的緊急援助。—與 安妮·瑪莎 和 吉利安·譚