短片的兩個世界,這次有了溝通的可能_風聞

毒眸-毒眸官方账号-文娱产业媒体,看透真相,死磕娱乐。2022-01-12 10:25

好內容能擊穿渠道

在B站擁有接近300萬粉絲的up主導演小策與導演賈樟柯來了一場對談。

一個是非科班出身的up主,一個是知名文藝片導演,一個説着“我在創作的時候,要想着怎麼把別人抓住,抓住之後我才有機會向他們展示,我所想展示的人文關懷”,一個表示“電影藝術學習能力很強的,向戲劇學習過,向文學學習過,恐怕現在也到了向短視頻學習的階段。”

兩人的對談向大眾展示了在兩種完全不同的生產邏輯下,產生的碰撞與交融。而這樣的碰撞,無時無刻不發生在短片這個龐雜的集合裏。在遍地開花的電影節展上,有大量的短片作品展映,但結束後便再無渠道面世。與此同時,大量的微短劇、廣告片、中視頻內容被用户消費,而這些作品形態卻又時常陷入質量欠佳、爆款難尋的窘境。

在這彷彿平行世界的兩端,在首屆Minute國際短片節“屏幕時代,短片及其敍事的新拓展”論壇上,**毒眸(ID: DomoreDumou)**作為短片節深度合作伙伴,在論壇上與著名電影人焦雄屏,兔猻文化創始人、監製袁哲,導演周全共同聊了聊短片的獨特價值,以及溝通短片商業與藝術兩端的可能通路。

短片的新機會

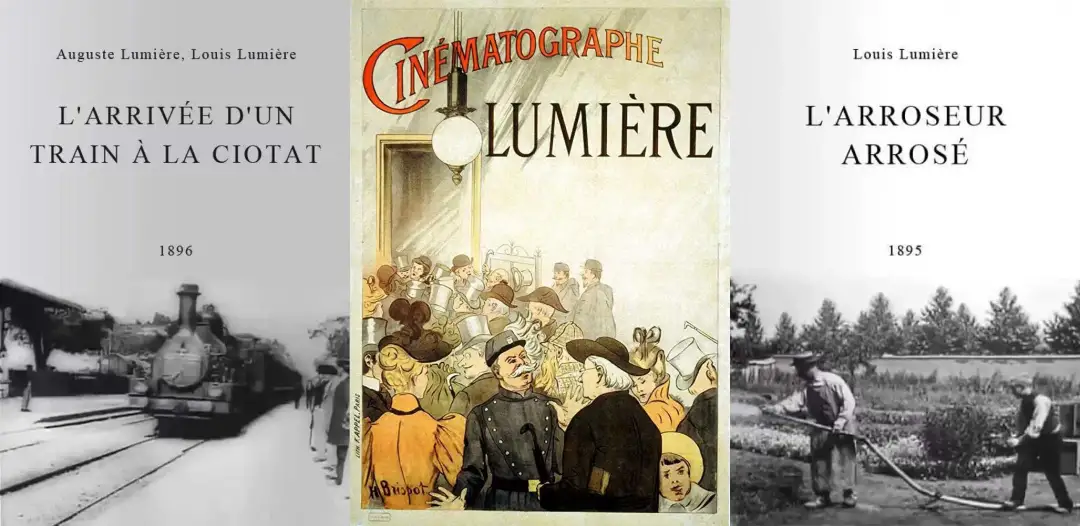

電影最早的形態就是短片。

1895年,盧米埃爾兄弟用《火車進站》《工廠大門》《水澆園丁》三部不同的短片向大眾展示了電影的多元魅力,儘管內容簡單,但卻已經足夠具有劃時代的意義。

隨着電影工業的發展,長片逐漸形成了成熟的生產和商業模式,不論是院線還是流媒體,長片總能接觸觀眾,獲得受益。而傳統的短片卻逐漸成為長片的“習作”,影視院校出身的導演周全就表示,“學校不會教你怎麼拍短片,而是教你怎麼拍長片,只不過在一個學生階段,各種資源各種費用的制約下,你只能去做一個短片,作為你的練習或者經驗的積累。”

但隨着新媒體的全面爆發,觀眾能接觸到短片的渠道也更加多樣。在焦雄屏看來,恰恰是這些新渠道的出現,打破了影院等傳統渠道對電影觀看的壟斷,打破了時長、規格等硬性要求。

各種新興的短片形式開始從這個土壤里長出,它們面向不同的受眾,有着不同的應用場景和商業價值,從而拓展了短片定義的邊界。

尤其是,視頻平台發展到今天,不論是短視頻還是長視頻,都在面臨着內容同質化的困境。因此,短視頻在嘗試承載更多內容價值,長視頻需要適應用户短平快的觀看習慣。在這種形勢下,更多的平台扶持和激勵政策正在瞄準擁有無限可能的短片,呼喚更能讓用户滿意的新內容形式。

技術的進步也使影片的拍攝、剪輯門檻降低,一方面提高了短片創作者的基數,成為了短片生產力提升的前提,另一方面也讓創作不再是電視台、影視學院等專業背景人員的專利,讓創作的機會能觸達每一個有創作慾望的人。

比如袁哲提到的,“我看很多那個大導演的傳記,總會有他小時候爸爸給他買了一個什麼9毫米的膠片攝影機。那可真不便宜,從小就可以玩膠片,這不是一般人能做到的。”

而如今,手機等智能設備的攝像品質在越變越好,各平台也在推出簡易的視頻剪輯軟件,對普通人來説,拍攝一個短片不再需要高額的成本和漫長的學習。以抖音推出的剪映為例,儘管過去常被用於製作一分鐘以內的短視頻,但如今也在向着中長視頻等專業內容進化。

各自生長,障礙何來

爆發已然到來,但不同類型的短片,大多數時候仍在沿着既有的道路前行。

在各類短片節展出現的“節展特供”短片們,觀看者往往只有節展評委和觀眾,在節展落幕後再難覓蹤跡。在袁哲看來,這部分短片與市場的溝通更多是間接的。一種方式是,通過展示短片本身的創意,得到改編成長片的機會。比如大衞·桑德伯格的恐怖短片《關燈後》,是他與妻子在家中用手機拍攝的,成本為零,但構思精妙,因而獲得了將其改編為電影長片的機會。

《關燈後》長片海報

另一種方式是,通過短片作品展現創作者的影像能力。比如各類電影創投活動中,即便項目本身在劇作層面得到評委青睞,導演往往也還需要通過展示短片作品的方式,來印證自身的影像風格和實力能夠與之匹配。

而在廣袤的更接近於市場的商業短片領域中,面臨着“需要創作人才,但卻難以長期留住人才”的困境。周全表示,“大部分人可能還是認為,拍廣告拍短片是為了能夠拍電影或者長片劇集。”

造成這樣的現象,某種程度上是由於不同類型的短片之間,面向的市場受眾和創作需求是不一致的,這種不一致不分高低,但差異客觀存在。

在袁哲看來,觀眾的審美是先入為主的,不同的人羣有不同的審美需求,一旦錯位,那就可能變成“自取其辱”。“強行地把一個你認為好的東西,推給不愛看它的受眾,然後苦口婆心地説這個東西真好,最後就罵罵咧咧地説別人不識貨,這是沒有必要的。因為所有的東西都是雙向篩選,它的受眾會來找到它,一個作品也會憑藉自己的風格調性和影響力去找它的受眾,只不過都需要時間,需要合適的機會。”袁哲説。

焦雄屏在這一觀點的基礎上提出了進一步的思考:觀眾尋找作品的過程真的是主動的嗎?她舉例道,“比如早上方便的時候,或者坐地鐵的時候,有的人會拿出手機來看短片,其實他尋找的方法也很隨意。所以推送的權利或者説選擇的權利,究竟掌握在誰的手上?我覺得這是個蠻弔詭的問題。”

在算法建立起的信息繭房下,觀眾審美認知的形成究竟是自主的還是被決定的,究竟有沒有突破的空間,在現實語境裏面臨着更為複雜的考量。但無論如何,面對算法普遍化的外部現狀,想要將不符合市場邏輯的短片推向大眾,勢必存在更強的障礙。

更重要的是,短片的自由度向來是它的重要優勢,沒有一個統一的評價標準去衡量所有短片形式的優劣,創作者才能最大程度地“我手拍我心”。誠如袁哲所言,“我覺得恰恰是因為它沒有那麼多商業或者是審查或者是某一個主流的話語體系,去評價什麼樣的短片才是好短片,它才有了這樣的生機,才有了這樣的百家爭鳴。”

這樣的感悟來自於袁哲的親身經歷,“我們工作裏經常跟很多年輕導演合作,有些導演可能去拍了好幾部投資上千萬的網絡大電影,或者拍過院線電影,擔任過攝影師或者副導演,但是我們發現最能展現出他自己真正的風格、美學和思想境界的,還是他學生時期的畢業作品。”

但在周全看來,擁抱市場,擁抱市場的規則與要求,對於短片創作者來説也是寶貴的鍛鍊機會。在周全的理解中,“創作本身就是一個不斷地去做平衡,做取捨,跟不同的人交流的一個合作的過程。”

某種程度上,與王一博合作Vogue廣告短片的經歷,促進了周全這一觀念的形成,“那個短片是一天之內拍出來的,藝人就只能給你一天的時間,它其實是在一個有很多各種創作層面、實操層面限制的情況下呈現的作品,但作為導演,怎麼去在這些限制之下,仍然去堅持一些你想表達的東西,我覺得可能是每個創作者都需要去面對的一個困境。”

最終,因為有了王一博,周全的作品在微博上收穫了1200多萬點擊。周全由衷地感嘆道,“至少有了一個出口,一個渠道讓更多的人去看到你的創作。”

溝通的新可能

“出口”和“渠道”儘管尚不普遍,但也是真實存在的。

袁哲提到,“年輕導演有廠牌的話就有和平台合作的機會,比如B站明年會跟壞猴子有一個合作的項目《大世界扭蛋機》。因為短片湊多了之後,平台就有了集體招商冠名的可能,才有盈利方式。如果是和電影節的合作的話,平台可能考慮到自己流量曝光的價值已經很高了,所以很難去採買電影節短片。”

官方的合作是一部分,個人創作者也可以在平台上自主上傳,收穫用户喜愛。比如中國傳媒大學動畫學院的畢業設計作品,每年都會上傳到B站上,收穫數十萬播放量,彈幕評論中好評不斷。

除了自主上傳到線上平台之外,短片還需要更多與觀眾相見的平台。比如在一些線下公共空間做長線播放,讓公眾免費或付費進入觀看,也比短短一週內就結束的節展能輻射的範疇更大。或是在類似於滴滴打車等新的分屏場景中,短片也能發揮其實用價值,滿足觀眾的碎片化時間內容需求,這同樣是線下放映可以探索的方向。

同時,在算法控制的商業市場中,也有更多創作者開始試圖加入更多的自我表達,踏出一條自成一派的商業路徑。

比如袁哲的不思異系列,在他看來,短片賺錢分兩種,一種是賺快錢,另一種是做品牌。賺快錢是指跟着平台或者時代潮流走,研究平台的補貼政策、規則玩法和主推內容等等,從而去推演出內容批量生產的方法論。

而不思異系列選擇的是做品牌,放棄短期利益、短期流量和短期的不停變換的商業規則,去選擇一個門類,並將這個門類做到最好。袁哲提到,“對於創作者來説,自己的積累才是一個長久的投資。投資在某個渠道上或某個規則上,不如投資在自己身上,因為咱們永遠不知道未來這個趨勢會怎樣轉變,但內容的本質是不變的。我總可以去根據新的形式,根據新的元素依然把內容做出來。”

要找到能“擊穿渠道”的好內容,靠的是在一次又一次的試錯當中找到自己的觀眾。袁哲表示,“每一次的創作可能就是一個尋找觀眾的過程。我覺得不同的作品,不同的創作者應該都是可以找到自己的觀眾的。只不過這個過程可能會比較艱難,比較漫長,總會出錯,需要付出成本和代價。”

所以對於創作者而言,需要去核心思考的評價標準,還是能否打動人。在周全看來,“我覺得藝術短片和商業短片創作環境和創作形式可能不一樣,但我相信所有的影像,不管是長的、短的,電影、劇,到最後的標準都是你能不能打動人,是唯一的標準。但是這個標準又非常的模糊,因為你打動人的點不一樣。”

因此,即便在極度依賴流量和算法為決策依據的視頻平台上,在如今用户內容需求分眾化的趨勢下,也需要各類不同的短片類型來滿足。允許更多元的評價標準,擁抱流媒體時代短片創作對傳統敍事標準的挑戰,或許才是緩解內容焦慮的最佳方向。

文 | 劉南豆

編輯 | 張友發