深度| 印作家:印度種姓制度下的“不可接觸者”究竟受壓迫到何種地步?_風聞

南亚研究通讯-南亚研究通讯官方账号-2022-01-17 20:00

點擊立即閲讀全文:深度| 印作家:印度種姓制度下的“不可接觸者”究竟受壓迫到何種地步?

內容提要

印度的很多人家還在使用簡易的旱廁,也就是地板上的一個洞。夜裏,會有清糞工來把糞便收走。蘇迦塔·基達拉在《象羣中的螞蟻》中寫道,這些清糞工要把“人屎”清走,其“工具不過是一把小掃帚、一塊錫板而已”。**清糞工大多是女人。**過去,她們會“把糞便裝進用棕櫚葉編成的籮筐,用頭頂着籮筐走到五六英里外城郊的某個地方,到那裏,她們才可以把糞便倒掉。”

在今天的許多地方,籮筐被換成了提桶和推車,但像清廁所、化糞池、陰溝、下水道這樣容易染病的髒活,仍然由一度“不可接觸的”印度教徒達利特人來承擔。

**每六個印度人中就有一個是達利特人。**本文作者、印度非虛構作家潘卡傑·米什拉寫到,很多年來,他既沒有見過,也沒有想象過達利特人的生活。雖然幾乎每週,報紙上的小專欄都會報道有達利特人被殺害、強姦和折磨。“我不知道我上過的學校裏,有沒有達利特學生——對於給我帶來好處的等級制度,我毫無知覺。這種無知是我上層種姓特權的一部分。我的確對親戚間流傳的反‘在冊種姓’(達利特人的官方名稱)惡意和為賦予達利特人平等公民權利而設計的平權行動計劃有所耳聞。

在我上的邦立大學裏,在一個左翼學生團體中,我才第一次與達利特人有了經常性的接觸;在快到二十歲的時候,我讀到了拉爾夫·埃裏森的作品,也是在這時,我開始反思歷史的不義和社會的、心理的病態,二者合謀使人們對數千萬人視而不見。”

下文原載於2017年12月21日《紐約書評》雜誌。作者系印度非虛構作家潘卡傑·米什拉,原標題為“受壓迫的神的子民”。經《紐約書評》許可翻譯,由北京大學比較政治學博士、哈爾濱工程大學人文社會科學學院講師王立秋翻譯。南亞研究小組特轉載此文,供各位讀者參考。

圖源網絡

**一、**毫無節制的等級特權:種姓制度與印度社會

**印度,世界上最大的民主國家,碰巧也是世界上最大的等級社會;****其最有權力、最有錢的公民(絕大多數是上層種姓出身)對自己的特權毫無節制,對低種姓出身的人的殘酷弱勢毫無理解。**在大眾電影、情景劇、商業廣告和肥皂劇中,依然罕有達利特人的身影;大博物館也不會紀念其長年遭受的苦難。在美國,人們普遍譴責種族主義。但在印度,社會並不禁止對低種姓印度教徒的仇恨或嫌惡。許多達利特人依然被當做“不可接觸者”來對待,儘管印度的民主憲法授予了他們平等的權利。

這部憲法,是20世紀40年代晚期在達利特人領袖B.R.安倍卡(B.R. Ambedkar)的幫助下起草的。**安倍卡是一位大膽的、反傳統的思想家。**但因為人們過於崇拜他上層種姓出身的對手即賈瓦哈拉爾·尼赫魯和莫罕達斯·甘地,安倍卡反倒成了不知名的人物。在安倍卡的幫助下被莊嚴寫入憲法的印度民主立國原則,要求保障平等權利並絕對禁止基於宗教、種族、種姓、性或出生地的歧視。就此而言,這些原則的意義甚至比美國的還要深遠。**但,必要的心靈與心智變革,並沒有隨高尚的立法而來。**種姓(印度人生來就屬於的社會團體)制度,依然是平等至上精神的最大障礙。

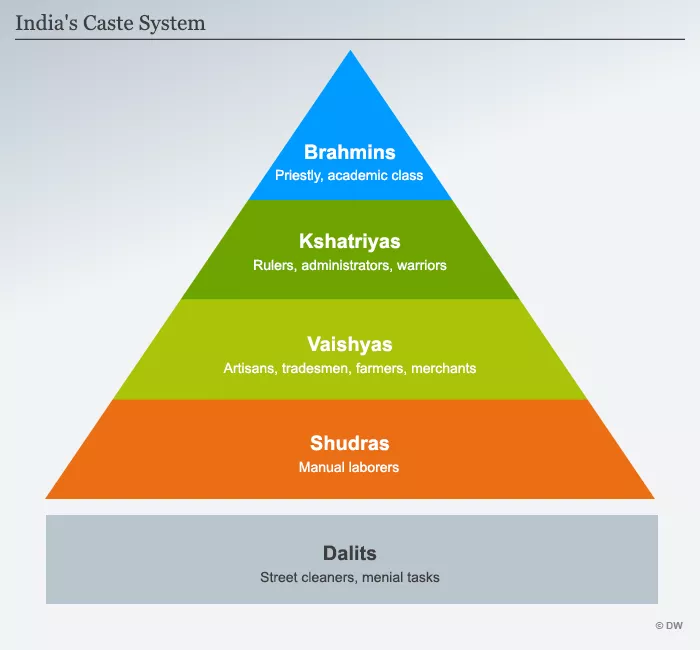

**在等級秩序中,婆羅門因為祭司和學者的“純淨”職業而位於頂端;而達利特人,則因為接近人的排泄物和其他會造成污染的身體物質而位於底端。**比如説,安倍卡就屬於這樣一個亞種姓。這個亞種姓的人走路都要把掃帚綁在腰上,掃掉自己的腳印——據説,他們的腳印會帶來污染。在一眾活動家中,他為此而深感沮喪:因為種姓,達利特人不能接受教育也不能擁有財產,他們“徹底失能”了,就像他在《消滅種姓》(Annihilation of Caste, 1936)中寫的那樣:

他們不能持械,而沒有武器,他們也就不能反抗。他們都是犁地的人——或者更確切地説,他們註定是犁地的人——但人們又絕不允許他們把犁變成刀劍。他們沒有刺刀,因此每個人只要想,都能坐到、也真的坐到了他們頭上。因為種姓系統,他們不能接受教育。他們不能想、也不能瞭解他們的救贖之道。他們註定卑賤;因為不知道怎樣逃脱,也沒有逃脱的手段,他們順從了永恆的奴役,把它當作不可逃避的命運來接受。

**多年來,人們一直用各種宗教的、哲學的理論解釋來為這可怕的命運正名。**信奉印度教民族主義(Hindu nationalist)的印度總理納倫德拉·莫迪聲稱,從事人工清糞工作的人,早就意識到“為全社會和神的福祉而工作”是他們的“義務”,“這個清掃工作也是一種靈脩,應該一直做下去,做幾個世紀”都不算久。**這種觀點,也得到了事實的鼓勵。**種姓制度的受害者,深刻內化了它的價值、信念、偏見、恐懼和禁忌。印度的基督徒和穆斯林也如此,他們的祖先試圖通過放棄印度教來逃避不可接觸的污名:蘇迦塔·基達拉的家人就皈依了基督教。

本文作者潘卡傑·米什拉(Pankaj Mishra, 1969- ),圖源:“新京報書評週刊”公眾號

**這種逃避,也是在含蓄地向順從和義務的等級規範屈服。**長期以來,這樣的屈服使被壓迫的種姓無法團結,預先消除了底層協力反抗這整個極不公正的系統的可能性。的確,與美國簡單地把白人置於黑人之上的等級制度相比,印度的多層社會秩序看起來更有組織。

**唐納德·特朗普的出現和白人至上主義的主流化使人們重新注意到,19世紀非裔美國人所受的屈辱,起到了肯定窮苦白人的權利和尊嚴的作用。**美國總統傑斐遜·戴維斯寫道,“因為有更低的種姓存在,白人才有了某種平等,需要白人來填補奴隸種族在這裏佔據的位置的地方不可能有這樣的平等。”

但在印度教的種姓系統中(就像安倍卡精闢地指出的那樣,定義這個系統的是“分級的不平等”),“除在社會金字塔底的那個階級外,沒有哪個階級完全沒有特權”;“每個階級都想維持系統”,並且也確實通過支配或貶低它下面的那個階級做到了這點。馬拉地詩人戈文達拉傑(Govindaraj)説得更直白:印度教社會是由這樣的人構成的,“他們向上面的人踢過來的腳低頭,同時又在踢下面的人,從來不會想去抵抗上面的人或不要欺負下面的人。”

戈文達拉傑的概括,出自19世紀晚期;在21世紀,這個概括在很大程度上説依然有效。**比如説,今天,在農村地區,對達利特人最狠毒的往往是一度低人一等的中層種姓(許多上層種姓出身的印度教徒已經遷出農村,去了城市)。**的確,越來越多位於等級結構底層的人,也在奮力抵抗上面踢過來的腳。近幾十年來,也出現了一些圍繞達利特認同組織起來的政黨和社會運動。

**達利特人在政治上的覺醒對選舉的影響是如此之大,以至於眼下印度的印度教民族主義政權,也不得不擺出造福達利特人的立場,哪怕主導這個政權的是上層種姓的印度教徒。**1991年以來印度經濟的自由化也幫助了一些達利特企業家,一些評論者因此而聲稱,在長久的耽擱之後,全球資本主義終於把印度人民從種姓的不平等中解放出來了。

英語讀者可以通過像阿南德·特爾圖貝德(Anand Teltumbde)、戈帕爾·古魯(Gopal Guru)和D.R. 納加拉傑(D.R. Nagaraj)那樣的學者和批評家的作品,來體會達利特人廣泛而複雜的經驗。達亞·帕瓦爾(Daya Pawar)開拓性的達利特人自傳《巴魯塔》(Baluta),描述了20世紀四五十年代孟買的種姓暴力;在2015年,這本書出過一個很好的英譯本。

在翁普拉卡什·瓦爾密齊(Omprakash Valmiki)的《剩飯》(Joothan)和瓦桑特·穆恩(Vasant Moon)的《印度不可接觸者的成長經歷:一個達利特人的自傳》(Growing Up Untouchable in India: A Dalit Autobiography)這兩本回憶錄中,關於二十世紀中期達利特人童年的貧困的敍述讓人大開眼界,阿杰·納瓦里亞(Ajay Navaria)的《無主之地》(Unclaimed Terrain)中的故事,則用批判的目光審視了新近出現的達利特中產階級(這個階級的興起,要歸功於平權行動和經濟自由化)。

延伸閲讀:一些關於印度種姓制度的書籍。圖源:“新京報書評週刊”公眾號

**二、**維緹系統:20世紀革命與印度種姓制度

**蘇迦塔·基達拉的《象羣中的螞蟻》,記錄了印度中部安得拉邦一個達利特人家庭橫跨近半個世紀的歷史,極大地豐富了英語中的新達利特文學。**基達拉在印度長大,現在是紐約城市地鐵的售票員。她對她家幾代人遭受的貧困和歧視有着第一手的瞭解。她在無盡的殘酷與悲慘面前不卑不亢,又對其受害者滿懷温柔。看起來,她決心把歷史經驗全面、複雜和微妙的真相講出來。這一決心的成果,是一本結合了回憶錄、歷史、民族誌和文學等多種不同文類,能夠給人強烈和廣泛啓示的書。

基達拉充分意識到種姓系統在印度教經典中得到的認可。不過,她更感興趣的似乎是,十九世紀印度民族主義和殖民主義的雙重衝擊,怎樣把種姓制度變成一股更具剝削性的力量。她在書中對自己祖先的輕快記述,描述了他們怎樣崇拜自己的部落女神,遠離社會,在森林中生活。

從左到右:Sujatha Gidla、她的祖母 Rathnamma Gidla、她的父親 Luther Prabhakara Rao Gidla、她的兄弟 Abraham、母親 Mary Manjulabai、妹妹 Anitha。攝影:Sujatha Gidla 。本圖來自《象羣中的螞蟻》。

在英國人為大規模種植柚木而毀滅森林的時候,我曾祖父母的氏族被趕上平原。文明人,定居的人,有土地、知道怎樣耕作土地的人(簡言之,印度教徒)就生活在那裏。那個在森林外徘徊的小氏族找到一個大湖,在湖邊定居下來。那裏綿延數英里都沒有人類生活的跡象。他們開始種田。湖邊的土地肥沃,供給的資源遠遠超出了他們的需求。他們以自己的一個神靈為名,把新的定居地稱為桑卡拉帕杜。

但不久後,文明人注意到了他們。他們被當地柴明達爾的狗腿子給發現了。柴明達爾是英國人為在那個區域收税而任命的大地主,他讓人在自己的田裏種水稻然後收税,把抽的大部分税留給自己。但對這個狗腿子來説,這還不夠。他和他的家人以及他的種姓搬了過來,通過武力和欺詐盜取土地。他們以高昂的利息向氏族的人提供小額貸款,供他們購買像鹽、種子或婚禮穿的新衣那樣的微小生活必需品。無力還債的村民,一畝又一畝地放棄了他們的土地。我的祖先拓殖了那個區域,如今他們卻變成了在自己原來的田地上工作的勞動力。

**簡單幾句話,就濃縮了印度和世界歷史的巨大變動:經濟上自給自足的人,被趕進了封建地主、殖民者、資本家和其他“文明”人打造的世界。****基達拉敏鋭地意識到,我們所謂的傳統,大多都很現代。**以她對印度中部的“維緹(vetti)系統”的敍述為例,在這個系統中,“每村每户不可接觸者都要把長子——在他學會走路和説話後——讓給”當地的地主。

她寫道,這個系統起源於“英國人利益最大化的要求”及土地改革,後者在創造一個壓迫的地主階級的同時,把低種姓的農民和工匠變成了奴隸勞工。“雖然以傳統的種姓等級為基礎”,基達拉寫道,“但維緹系統並不是一個傳統的系統。無論它看起來多麼的古老,在十九世紀末前,人們都不知道有這個東西。和美洲的動產奴隸制一樣,它也是資本主義世界市場的現代產物。”

**但基達拉筆下的人物也不是隻有貧、弱這兩個維度,只是有待某種現代意識形態或制度(比如説世俗的民主制、印度教民族主義或全球資本主義)來把他們從他們自己的原始存在中解放出來的受害者。**相反,她紀念了他們的獨創性和創造力,他們所擁有的文化和記憶。作為一名不知疲倦的訪談者,她對她的社羣的故事、影像、神、禁忌和恐懼,展示出一種民族誌的忠誠——她對其獵豬和婚慶傳統的敍述尤其生動。她的文字中總是流動着強烈的情感。人們相愛,卻又遭到命運和人為禁令的殘酷阻礙。

這本書最令人難忘的人物是作者的母親曼朱拉。這個天資聰慧的女人與根深蒂固的種姓偏見和厭女觀念的鬥爭構成了敍事的情感之核。但書中最大的篇幅留給了基達拉的孃舅,K.G.薩蒂亞穆西(K.G. Satyamurthy),他是一位著名的詩人和革命家,在20世紀70年代組織過一支以“一個村子一個村子地解放農村,趕走地主,集中力量最終包圍城市奪取政權”為目標的游擊隊。

考慮到印度政權強大的軍事力量,這是一個註定失敗的計劃。但要説這個計劃的支持者是沒有抓住自由民主和自由市場的解放潛能的被蠱惑的失敗者,那就太過容易了。**擺脱英國的統治,並沒有讓達利特人感到欣喜;在達利特人看來,那個自由不過是統治階級從白人變成了出身高貴的印度教徒而已。**在1947年秋天的印度獨立日節慶期間,一個“薩蒂亞此前從未見過的男孩”問他:“你覺得這個獨立是給像你我這樣的人的嗎?”不久之後,印度首任總理尼赫魯通過派他手下英國人訓練出來的軍隊去鎮壓薩蒂亞所在區域的無地農民叛亂澄清了這個問題。

**基達拉的書,也揭露了尼赫魯的真面目。****這個中產階級和上層種姓印度人的英雄,也是印度最苦之人的折磨者。**同時,它還澄清了為什麼甘地上層種姓的家長作風對達利特人沒有那麼大的吸引力。甘地把印度社會系統多面的殘酷,窄化到人工清糞問題上,聲稱需要改革而不是廢除種姓制度。

在寫到20世紀五六十年代“一切令人激動的、進步的東西都和共產主義有關”的時候,基達拉可能讓更多的讀者感到不安。但這是真的,不但對印度或達利特人來説如此,對亞非的許多其他後殖民地人民來説也如此。許多看似不相關的活動(寫戲劇和小説,拍電影,朗誦詩歌,組織讀書會、圖書館、勞工和抗議運動),都與第一代反殖民領袖沒能實現的那個更廣泛的解放許諾密不可分。

圖源:“新京報書評週刊”公眾號

**三、**達利特人的種姓反抗:在糞堆上興建宮殿

**可以説,二十世紀八十年代末的世界劇變,使人們不再相信正義與尊嚴的理想,社會民主主義的集體福利觀念,**這就創造了一個巨大的真空;今天,形形色色的族羣和種族基要主義渴望填補的,正是這個真空。

基達拉對激進人士薩蒂亞一生的記述很有價值,它很好地説明了在以這些理想之名發動的革命變異為暴政之後,追求這些理想給被壓迫者的生活帶來(和持續帶來)的道德能量和目的。**誠然,對薩蒂亞及其達利特同胞看來,革命是不可抗拒的,因為它提供的東西,無其他意識形態能及。**自由主義不行,民族主義不行,甘地主義也不行。

**社會主義革命的許諾結合了智力的成長、政治的友愛和救贖的行動。**基達拉寫道,薩蒂亞“驚歎於這種思維方式——人可以像考察可以在科學實驗室裏研究的自然進程一樣考察社會、社會中的人和他們做的事”,以及“那種叫做意識形態的東西即觀念和文化會反映社會中階級之間的鬥爭。在合適的條件下,特定觀念的傳播可以反過來促進社會變革”。

**當時印度最需要的就是變革,無論如何都是如此。**因為就像安倍卡在1951年退出尼赫魯內閣時警告的那樣,“對階級與階級之間、性別與性別之間的不平等(這個不平等是印度教社會的靈魂)置之不理,繼續通過關於經濟問題的立法,無異於把我們的憲法變成鬧劇,在糞堆上興建宮殿。”通過闡發這些洞見,基達拉對印度偶像領導人及其靠山發起了毀滅性的批判。

這些陣營追隨者忽視了種姓和性別歧視這個核心問題,假設它會隨社會經濟結構的重組而消失。他們把馬克思主義學説機械地用於印度獨有的情景,而這也是印度主流左翼歷史性失敗的主要原因——沒有得到這個國家為數眾多的被踐踏人民的支持。

許多幻想破滅的達利特人選擇不再讓地方和國家立法機構裏的那些上層種姓來代表自己,而是自己組織起來打游擊。對他們來説,政治活動主義變成了一種生活方式和意義的一個來源;這本身也代表了對逆境與不幸的勝利。基達拉在談到奶奶的死的時候寫道:

誰能想象會有數百男女扛着紅旗、唱着《國際歌》來給這個瘦小、黝黑的“不可接觸的女人”,這個田地裏的拾穗者、勞動歌的歌唱者、搗米者、教聖經的女人、鐵路苦工的遺孀、種植園奴隸的母親送葬?

在逃亡的活動家的生活中,個人的永遠、不可避免地是政治的。以下是在曼朱拉離開被迫接受一場可疑的包辦婚姻時發生的事:

在曼朱拉走出家門那一刻,薩蒂亞崩潰了,他跪下哭泣。沒人能安慰他。人們都以為他是因為不能出席妹妹的婚禮而哭泣。但不是。他想到的是從小沒有母親、被父親拋棄的他們的共同的鬥爭,他們為接受教育而付出的努力,她這樣的人被包辦、安排的可恥方式。薩蒂亞·凱利·曼朱拉的命運將如何?

紀錄片《天命之女》(2017)截圖。本片記錄了五個來自印度最低種姓的女孩在住宿學校的成長過程。圖源:“新京報書評週刊”公眾號

在這樣的時刻,基達拉的書獲得了V.S.奈保爾的偉大小説《畢司沃斯先生的房子》的情感力量。奈保爾的書描述了一個契約勞工後代的孤軍奮鬥。把這兩本書對照起來看,能夠給人啓發。畢司沃斯先生的原型是奈保爾的父親,一個身在小殖民地的受過教育的婆羅門,夢想通過寫作和攀附帝國都會來實現個體的救贖。最終,他的兒子也實現了這個抱負。而對一個身在印度,面對數個世紀的結構性的、被認為正當的不義的達利特女人來説,只有通過在國內發動一場更加廣泛的社會和政治革命,才能得到拯救。

**近來的跡象則既給人希望,又令人沮喪。第一代達利特政黨已經被他們內部自私自利的領導人給敗壞了,這些人在政治中追求通往財富與權力的捷徑。**近年來,針對達利特人的日常暴力猛增,這在很大程度上是達利特人在政治上更敢於為自己説話導致的結果。甚至在城市、全球化經濟部門中,達利特人也面臨着就業和住房上的歧視;在農村地區,他們依然容易遭遇謀殺、強姦和折磨;向警方求助,可能招致更多的暴力。

去年,古吉拉特邦一羣衞牛暴徒(cow vigilantes,莫迪政權縱容出來的眾多暴民之一),襲擊了幾個傳統上以回收死牛、剝牛皮為業的達利特人。這些達利特人被綁在車尾拖到警察局,在那裏又被打了一頓;他們的迫害者還明目張膽地把打人的視頻發到了社交媒體上。

不過,今天,古吉拉特邦那同一批暴徒暴力的受害者,也在領導一場大的民眾運動。他們放棄了他們的職業,試圖以此來破壞把侮辱人的工作留給低種姓的社會的基礎。他們的抗議也足夠強大到把邦的首席部長趕下台,並迫使莫迪公開訓誡他的衞牛黨:****“要是你想攻擊什麼人的話,那就攻擊我吧,不要攻擊我的達利特兄弟”。

安倍卡當然會認可一場以深刻改變印度社會,而不是在糞堆上建宮殿為目標的運動。**就像他説的那樣,達利特人的鬥爭“不為財富也不為權力”。**相反,“它是一場為自由……為恢復人的人格而進行的鬥爭”——一場艱難、永無止境的鬥爭。而基達拉的書,則代表了這場鬥爭中一次太過罕見的勝利。

本文轉載自“新京報書評週刊”公眾號2022年1月10日文章

原標題為《在印度,每六個人中,就有一位“不可接觸者”》

文章原載於2017年12月21日《紐約書評》雜誌

原標題為《受壓迫的神的子民》

由北京大學比較政治學博士、哈爾濱工程大學人文社會科學學院講師王立秋翻譯

作者潘卡傑·米什拉,為印度非虛構作家,小説家,2014年萊比錫圖書獎(歐洲理解獎)、温德姆·坎貝爾文學獎(非虛構類)得主,代表作有《不動感情的狂熱者:自由派,種族與帝國》《憤怒年代:一部當下的歷史》《來自帝國的廢墟:再造亞洲的知識分子》等

本期編輯:代思佳 穆禕璠