豆瓣8.3,拍得太牛了_風聞

已注销用户-中国政经第一刊2022-01-18 21:56

作者 | 南風窗記者 董可馨 發自昆明

來自意大利北部小城卡爾皮的安德烈·卡瓦祖緹(老安),來中國已超過四十年了。

自上世紀八十年代初到中國留學,此後除了短暫的回鄉,他一直長居北京,送走老朋友,迎來新鄰居,把自己活成了土著。

老安的中文準確、優美,讓許多介紹他的中國朋友,都自認不如。唯有面龐還是典型的意大利人,高鼻樑、深眼窩,輪廓立體,神情温和,一副高大身材。

老安

四十年前,他像外星來客,闖入東方,在陌生的面孔間穿梭,跑遍天南海北,拍下中國社會轉型初期的樣子。這些照片最近集結出版為影集《稍息:1981-1984的中國》。一頁頁翻去,那已是出生在九十年代後,更年輕一代中國人,不熟悉的樣子。

一對情侶挽手散步、幾個男人懶散地癱在路邊躺椅裏、幾個姑娘在海邊玩耍……老安鏡頭下的八十年代,與後來存在於人們的情懷裏的,那個活躍躁動、生機勃勃的八十年代不同,它放鬆、平靜,不喧鬧、不刺激,一如影集的題目“稍息”,在老安眼中,“那是一段罕見的、短暫的沉靜,人們在喘一口氣,準備躍入很快來臨的癲狂”。

一對情侶在散步(杭州,1982)

在那個自我觀看匱乏的年代,老安的照片成為一種見證,記錄下昨日的中國,亦為一種提醒,提示中國與西方拉開的時間差。

但如今,在現代化高歌猛進了三四十年、中國匯入全球化大潮二十年、八十年代於二十一世紀的年輕人已如異域之時,整個社會又面臨另一種情形:景觀差異消弭、修圖過剩、自戀爆炸。我們是不是正走向另一種過度的自我中心?

因此,今天再來看八十年代,又別有一番意味了。在時間差大大縮短之後,社會差、文化差凸顯出來。

老安的《稍息》,豆瓣評分8.3

我們將需要一次新的提醒。自己的眼中的“我”,與他者眼中的“我”,不僅並非同一個“我”,並且沒有哪一個“我”更能代表真正的“我”,甚至根本沒有這樣一個“真正的我”,有的只是各個“我”的位置關係而已。

老安曾寫道,初來中國,看到女孩都太瘦小,沒形兒,在中國待久了回意大利,又覺那裏的女人身材過於粗壯,沒女人味,非得幾個來回,眼睛才鍛煉出來。

南風窗記者不禁好奇:鍛鍊成熟了的眼睛,是不是看哪兒都順眼多啦?

1

錯位

2021年12月26日,昆明璞玉書店,一場計劃好的老安作品現場交流會,因為突如其來的疫情,出了狀況。

書店收到不能聚集的要求,在開始前三十分鐘,被迫取消了現場活動。

但當時,作為觀眾席的大台階上,已幾乎坐滿了前來參加活動的人。所以,所謂的取消,變成了分享嘉賓不能與讀者面對面交流,而改在書店的小屋裏,做線上直播。

幕布緊急降了下來,現場有人調侃,不能聚集着面對面交流,但聚集在一起線上看。

老安聽候安排,安靜地坐在書店的小房間裏,“很享受和朋友們的交流”。

老安年輕時和朋友們

活動結束後,第二天原計劃去重慶的行程也取消了,一行人要去做核酸檢測。老安去了,但被告知是外國人,做不了,重新聯繫一家可以接待的醫院,轉頭趕去。

突發、意外、特別安排,是老安的外國人身份在這裏常能享受到的“禮遇”。但看得出來,他已很能適應。

老安剛到中國時,外國人還很少,據他説,只有北京能看到一點,上海幾乎沒有,但以攝影師的身份到處拍照,需要隱藏自己,儘可能不打擾到拍攝對象。不過又因為他太過顯眼,等待圍觀者的好奇心平復,總是拍照前常要經歷的事。

他在復旦讀書時,有個晚上,黑燈瞎火的,按理誰也看不清誰,結果竟也被人認出,突如其來的一聲“哈嘍”,嚇人。

老安拍攝的短片《孩童》裏,鏡頭前的孩子,注意到這個外國人,有的好奇、有的警惕,膽大的,興奮地向他跑來。見狀,老安的鏡頭會反而後撤,與之保持適當距離,絕不過分靠近,小孩一路追,老安的鏡頭一路跑,直至徹底離開。

也有引起警覺和誤會的時候。1981年在青島,他去嶗山,路上被解放軍帶走,關在一個小房間裏,市外辦從青島開車來接,收走了膠捲,問他為什麼拍了某位女士的背影,老安回答説因為她穿的襯衫上印了世界各地的明信片,又問為什麼拍那羣人,因為他們的輪廓對着大海的背影,好看。

兩個女生在海邊(青島,1981)

當兩種文化相遇,之間的錯位,就那樣碰撞出來了。老安看到另一個他此前不曾理解的世界,不斷地反省和改變自己過去形成的種種觀念,“特別有意思”。

就像人家問,怎麼這麼早就到中國來了呢?老安説對這裏好奇,對方認定老安“家裏一定有錢,有錢人才好奇”。可是在意大利,老安的家庭“很窮”,但這並不影響他的好奇和文化追求。

老安於是有了結論:哦,原來在中國,好奇有點貶義,窮人缺乏勇氣,或者社會上看不起勇敢的窮人,成家生子餬口才是第一位的,其他追求很難得到家庭和社會的支持。

蘇州,1982

還有令他出汗的。人家問他打哪兒來,説意大利,反應最多的,“馬可波羅”“墨索里尼”,再説下去,你們意大利二戰打輸了。

老安懵了:咦?我們意大利不是打贏了嗎?1943年,二戰還沒結束,墨索里尼就下台了,意大利的游擊隊一直和德國人打,所以意大利人一直以為二戰自己是贏了的。“來了中國才知道,原來意大利輸了,因為和德國、日本結過三國同盟。”

種種錯位,不僅見於文化之間,也是八十年代中國社會內部的獨特景觀。老安按下快門,捕捉到了它們。

《影集》裏,有那樣幾張照片:幾尊佛像,破壞得不成樣子,被隨意放置;一個石獅子,丟棄在某個不知名的空地上。“怎麼就隨便地放在那兒了呢,本來是不該它們在的位置。這可能就是在那樣一個特殊時期才會出現的。”

殘破的佛像被放在角落(昆明,1982)

還有張1983年的昆明,似乎是小飯館裏,牆上繪着雀巢的超大標誌,那麼早就有雀巢廣告了?老安懷疑那只是老闆自己繪上去的,不是官方廣告,或許為了美觀,招攬顧客。可見在社會鬆動之初,西方的商業、文化元素就悄沒聲兒地被迎了進來。

廈門,1983

那時候的老安,雖然身份是旁觀的,視角卻並不冷峻,反而帶有幾分柔和,幾分期盼,當時可能連他自己也沒意識到。

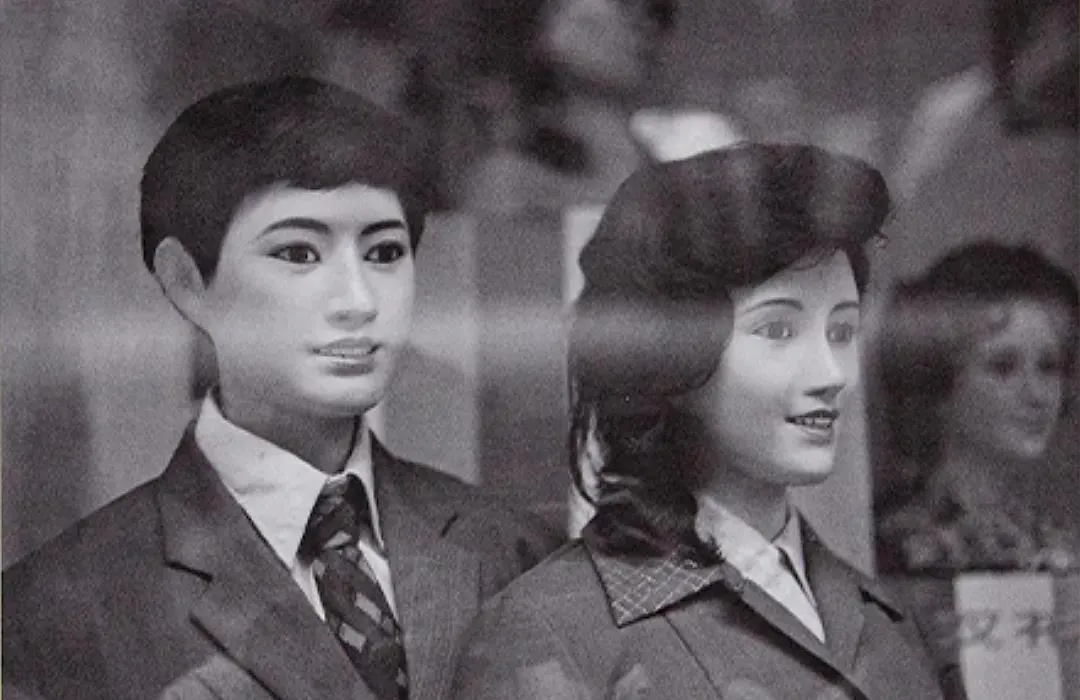

《稍息》的封面,是一個櫥窗裏的一對夫妻樣子的娃娃。同樣的櫥窗,同樣的娃娃,後來另一位外國攝影師也拍過,感覺卻完全不同。

《稍息》封面

在昆明的分享會上,老安拿出手機裏的另張照片對比。老安自己拍的,更局部,兩個娃娃筆挺整潔地站着,“有尊嚴,感覺未來很美好”,但另一張不是,取景更深,照出了頗顯破爛的背景,兩個人“看起來委屈巴巴”。

角度的選取,可能是無意識的,但效果的差異,就可以那樣大。

2

另一種八十年代

九十年代後,老安改用攝像機,拍視頻,因此認識了一些導演,又通過導演,認識了編劇、作家、演員,一個連一個,連起了中國文藝界的大半江山。

他認識導演張元,張元在拍金星,和王小波有合作,老安就認識了這兩位。王小波生前唯一一段影像,還是老安拍的。老安和《無窮動》導演寧瀛認識,在此片中擔任攝影,因此結識了洪晃、劉索拉。

王小波生前唯一一段影像

王小波、崔健、阿城、餘華、劉索拉,老安認識的文化人,名單列出來,恍如昨日世界,羣星閃耀時。

這是老安在意大利老家沒法經歷的生活,那是個“沒趣的小地方”,“生活太沒意思了”,但到了中國,他彷彿生活在虛幻裏,“想象自己置身二十年代的巴黎,或者四五十年代的紐約,能碰到海明威、畢加索這些文化名人”。

那是一段轉瞬即逝的時間差。正如陳丹青在《稍息》序言裏説的,像老安這樣來華的攝影師,“似乎要去別的國家,才能恍然追尋前現代記憶,作為替代物,那時的中國,大幅展開了他們的前世。”

老安

馮夢波、劉曉東、解曉東……老安和當時一幫文藝界的人,以提高村民的文化水平為名,在北京東郊一處無產權宅基地,自己蓋房、住了下來,這個村子還被當地的村民稱為“明星村”。

為了解決水、電、暖、鍋爐、修路等等問題,老安要和當地政府、農民打交道,這讓他得以直接鑽入中國社會最真實的關係網絡,非常接地氣地,“學了很多對中國的瞭解”。

在具體的事務解決中,老安一直起着積極的作用,連村支書也挺贊同他,有什麼大事會找他商量。

老安與朋友

後來成名的文化明星,在那時候,還都沒錢、沒名,吃飯多是老安請客,要出去肯定是坐他的車。

老安在不同場合説過,他感覺,當時他身邊的人都很強,有能力,比他厲害,但都壓縮着,需要機會綻放。

他認識的人裏,王小波是個可愛的人,“挺直的”,沒有任何中西方成見,文如其人,相處起來自然、舒服。聽到了崔健的歌,老安覺得新奇,有生命力,還為了崔健究竟土不土和朋友吵。

同他談起當下,似乎力量和憤怒都少見了,老安不以為然:“如果看過那場直播就不會這麼説了,你看崔健,還是那樣。”

那場直播,指的是2021年12月18日,他和陳嘉映、崔健、慄憲庭、於默等人做的一場視頻連線,也是聊八十年代。

許久不見的崔健,在那天貢獻了自己的直播處女秀,因為自覺應該對網絡表達產生責任,每天也仍然在學習,怎麼樣有技巧地把想説的表達出來。

崔健幾乎是越談越激動:藝術的創作成本很低,一支筆、一張紙、一把吉他就夠了,可是這些人現在在哪呢?藝術家不要羞羞答答地談社會責任,那是底線,把有些話説出來就是在捍衞自身底線;搖滾樂是表達一種態度,它出現的意義是質疑一切;現在很多藝術家把社會當成市場,不尊重社會,但社會能給人的遠超想象。

儘管是那樣暢快地展現了自己的真性情,但這種真性情,並不獨屬於八十年代。無論是崔健,還是老安,這些八十年代的親歷者,都沒有對它表達過後來那種稍顯肉麻的懷戀。

老安説,那時朋友不敢隨便領他去自己家裏,人們還有點警惕,怕攤上事,沒有想象得那麼自由。崔健則説,那時候的生活就是按部就班往前走,畢業後就做了喜歡的工作,並不是充滿情懷,“除了情懷理想,完成一件事需要大量的技術投入”。

人們懷念八十年代,與其説是留戀八十年代本身,不如説,是讓種種寄託有所安放。

河南嵩山,1984

“明星村”裏的“明星”,後來陸陸續續搬走了,人只剩了一點。房子賣了,有本地人買下來,原來的兩層小洋樓,變成了大樓,租給外地人。同樣的面積,以前住幾十個人,現在住幾千個人。

老安還一直在那兒,院子大門是電動的,壞了,他也不修,現在變成所有人的電動車停車場,他晚上回家,院子裏停着三、四十輛電動車。

3

那個世界正在消失

對中國的觀看和記錄,老安接續在一個更長久、深厚的脈絡裏。

從荷蘭攝影師伊文思,拍攝下台兒莊戰役算起,後來不斷有國外攝影師來華,記錄下他們眼中的中國,哪怕在最封閉、敵對的年代,這種進入,也沒有完全中斷。

法國攝影師馬克·呂布,新中國成立後獲准進入中國拍攝,五十、六十、七十、八十年代都來過中國,他鏡頭下的中國,動態、熱鬧,改革開放後,照片裏多了大幅誇張的廣告牌、巨大的“拆”,還有標誌性的大橋、大樓。

路邊的標語(上海,1983)

日本攝影師木村伊兵衞,六七十年代來華,留下的照片裏,有繁忙的生產場景,和熱火朝天的勞作。

日本攝影師久保田博二,1979至1985年先後來到中國拍攝,足跡幾乎遍及整個中國,從西部新疆到青藏高原,從東北森林到黃河流域,再到中國南部,拍了很多自然風光、鄉村、維吾爾人、藏民、和尚、集體活動。

還有更為著名的佈列松與劉香成,前者的1949,後者的1977,記錄下中國歷史最重要的瞬間,影響了整代西方人怎麼看中國,其作品早已刻在攝影史中。

1949年,馬格南攝影師佈列松鏡頭下的中國

這些來華攝影師的工作,當然對他們本人很重要,但回頭去看,對中國人自己的意義更為深遠。因為有他們,像一面鏡子那樣的存在,讓這裏的人得以看見自己。

就如樂黛雲教授評價美國漢學家史景遷的貢獻時説的:自己看自己,比較封閉,我看你,與你看你自己是不一樣的,能啓發不同文化互看,從而造成一種張力。

不過,這種來自外部視角的觀看,並不都能令被觀看者滿意。

老安剛來到中國時,“安東尼奧的幽魂還在中國的上空飄蕩”,那並不是一箇中國可以隨意讓人觀看的時候。

那是1972年,意大利攝影師安東尼奧受邀帶着團隊來華,最後完成三集紀錄片《中國》。畫面中,有集體車間、工人間的討論,有夫妻買菜回家,小學生的課間活動,也有膽戰心驚的針灸麻醉分娩。儘管安東尼奧的思路是,“不期望解釋中國,只希望觀察這眾多的臉、動作和習慣”,但紀錄片出來,還是很狠狠傷害了當時中國的感情。

安東尼紀錄片《中國》截圖

直到32年過去,2004年這部紀錄片才有機會在北京電影學院放映。

所幸,那個敏感的舊世界,在改革開放之後,慢慢遠去,不再是中國人熟悉的日常。

迅速現代化的要求,在高樓大廈的景觀意義上,縮短了中國和發達社會的時間差,也取消了地方性差異,同時,緩慢而乏味的線下生活,越發無力地與豐富的線上生活爭奪人的注意力,更年輕一代,已沒有那種進入現實的強烈興味了。在這一意義上,世界正在慢慢消失。

一邊吃飯一邊聊天的兩位女性(泉州,1983)

老安的兩個孩子,十幾歲了,不再像老爸一樣,對外部世界有那樣執着的好奇,但可以興致勃勃地刷抖音。所以他也很關心,接下來,線上和線下生活的關係會怎麼發展下去?

年輕時,老安駕車走國道,沿路去看人們生活的小城、小鎮,後來有好多年沒再幹這個事兒,現在,他又想再走一遍國道,近距離觀察中國的變化。

在中國四十年,無論在生活,還是心理上,老安都早已融入這裏,但他不是全然化進了這裏,成為一個“中國式”的人,他依然有自己不那麼“中國”的倔強。中國人喜歡説“習慣”,“習慣了嗎”“習慣習慣就好”,但他始終沒法習慣“習慣”,那是他“最討厭的詞之一,是放棄、服從、妥協、讓步、丟棄尊嚴的同義詞”。

海口,1982

在《稍息》後面老安的“氣呼呼小詞典”裏,他寫道:我身為老外,一旦批評國內任何事情就容易遭到譴責和咒罵,人家第一反應就是:你不喜歡你就回去吧,回去吧!我説咱們難道一生不是拼命就是逃命嗎?

老安一直做的事,採訪、拍攝,儘管內容上和記者差不多,不過他卻説,自己沒想過當記者,也不羨慕記者:“這些記者們,他們總是迫於解釋事情的亟需”“我則慢慢積累,等待時間以其自行的流淌來滲蝕無法溝通的石壁”。

在deadline面前疲於奔命的記者,看到這話,肯定要羨慕嫉妒恨了。