馬里奧·特龍蒂 | 拒絕的策略_風聞

保马-保马官方账号-2022-01-18 11:00

編者按

當工人與僱主鬥爭時,他們會做什麼?難道他們不應該首先對將勞動力轉化為勞動的過程説“不”嗎?難道他們不應該拒絕接受資本家的工作嗎?保馬今日推送相明同志翻譯的《拒絕的策略》一文,文中指出我們仍然生活在馬克思視工人為“反抗資本的階級”的漫長歷史時期,而不是作為一個“自為的階級”,因為工人階級不能在資本主義社會中建立一個獨立的政黨而不去阻止資本主義社會繼續運轉。只要資本主義繼續運轉,工人階級政黨就尚未存在。蘇維埃失敗留給我們的教訓是:在我們的頭腦中保持有機統一,但是在實踐問題上嚴格區分革命活動中的兩個環節:階級的策略和政黨的戰術。在歷史發展的最高階段,我們可以看到革命真理最簡單的內容變得清晰:資本不再能摧毀工人階級;工人階級卻可以摧毀資本。

本文原載《“後工作”理論》(詳情可見今日推送的“每日一書”),感謝相明同志對“保馬”的大力支持!

【相關鏈接】

相明 | 劉世龍的“王成”是一個時代的羣像

王行坤 | “工作”抑或“後工作”:激進左翼對勞動概念的重審

王行坤 | “新冠”時代的“狗屁工作”

王行坤丨 “後人類/人本”轉向下的人類、動物與生命 ——從阿甘本到青年馬克思

【反思1968】王行坤|意大利漫長的1968年

王行坤|獨居,協議同居,家庭怎麼了?

王行坤 | 生命、藝術與潛能 ——阿甘本的詩術—政治論

王行坤 夏永紅 | 情感轉向下的愛與政治

王行坤|《西部世界》中的主奴辯證法

王行坤 | 安心做“好盧瑟”

王行坤|公園、公地與共同性

王行坤丨奈格里與斯賓諾莎的相遇

拒絕的策略[1]

[意]馬里奧•特龍蒂著 相明譯 王行坤校

亞當·斯密説過——馬克思評論過他觀察之精準——勞動力的生產力的有效、大力的發展開始於勞動轉變為僱傭勞動之時,也就是當勞動條件遭遇到資本形式之時。人們可以更進一步説,勞動力的政治力量的有效、大力的發展事實上開始於從勞動力轉變為工人的那一刻,也就是説,當整個社會環境都反對把他們當作資本的時候。我們可以看到,因此,工人的政治力量與僱傭勞動的生產力密不可分。這與首先作為一種社會力量的資本的力量形成對照。工人在社會的某個特殊方面是生產的可能的統治者。資本主義是對整個社會的真實統治。但是資本的本質是,它需要一個為了生產的社會。所以,生產——這一社會的特殊方面成為了社會總體目標。誰控制與支配了它,便控制與支配了一切。

即使工廠和社會在經濟層面上完美地融合在一起,它們也會在政治上自相矛盾。階級鬥爭中最高、最成熟的觀點之一就是作為工人階級的工廠和作為資本的社會之間的正面衝突。當資本利益的提高在工廠中被阻礙了,這就意味着社會的運轉中止了:奠定了顛覆和摧毀資本力量的基礎。相反,阻止社會利益的運轉意味着將工人階級簡化為社會的一部分,將工廠簡化為資本。我們知道,當勞動生產力被個別資本家運用的時候,它產生了飛躍式發展。出於同樣的原因,當它由社會資本組織時,會帶來政治上的飛躍。這一政治上的飛躍可能不會以組織的形式表現出來,因此在外人看來,它似乎並沒有發生。然而,它作為自發性存在的事實證據足以讓工人們拒絕為舊有理想而鬥爭——儘管他們可能不足以承擔自己的任務,即根據新的目標,發起新的鬥爭計劃。

Mario Tronti,Il popolo perduto. Per una critica della sinistra

Mario Tronti,Operai e capitale

那麼,我們是否可以説,我們仍然生活在馬克思視工人為“反抗資本的階級”的漫長歷史時期,而不是作為一個“自為的階級”?或者我們應否反過來説,即使這意味着混淆了一點黑格爾辯證法的步驟。也就是説,從一開始,工人們就變成了“一個自為的階級”——即從一開始直接與個別僱主對抗起,他們就立即被第一個資本家辨認出來了。只有在後來經歷了一場漫長而可怕的歷史陣痛之後——也許還沒有走出來,還在不斷重複着,工人們才開始接近於成為一個積極地,主觀地,“反對資本的階級”。這一轉變過程的先決條件是政治組織,即政黨及其對總體權力的要求。在這段時期,工人們拒絕將自己暴露為“反對資本的階級”——集體的、羣體的、以被動形式表現出來的拒絕,沒有他們自己的組織,也沒有對權力的總體性要求。工人階級這樣做了。但它一方面是資本的表達者,一方面又是資本的瓦解者。資本主義勢力企圖利用工人的敵對的鬥爭意志作為自身發展的動力。工人階級政黨必須對資本利益下的工人進行真正的調解,並以一種敵對的形式組織起來,作為鬥爭的戰場和破壞性的戰略潛能。兩個階級對立的世界觀只能選擇一方作為參照——只能是工人階級。無論目標是穩定系統的發展,還是永遠摧毀它,工人階級都是決定性的。因此,資本社會和工人政黨發現自己存在着兩種對立的形式,具有一個相同的內容。在這一內容的鬥爭中,一種形式排除了另一種形式。他們只能在革命性危機的短暫時期內共同生存。工人階級不能在資本主義社會中建立一個獨立的政黨而不去阻止資本主義社會繼續運轉。只要資本主義繼續運轉,工人階級政黨就尚未存在。

要記住:“一個資本家階級的存在以勞動生產力為基礎”。因此,生產性勞動的存在與資本有關,還與資本家階級有關。在後一種關係中它作為工人階級而存在着。這一過渡時期可能是歷史性的:它是產生資本的生產性勞動;它是通過工業“組織”起工人階級的資本主義生產;它組織起了工業工人階級,使得資本家們普遍將自己構成為一個階級。因此,我們看到,在一種平均的發展水平中,工人已經是一個生產者的社會階級:資本的工業生產者。在同樣的發展水平上,資本家自己構成了一個不是企業家,甚至不是組織者——經由工業中介的工人組織者——的社會階級。在資本主義生產性勞動組織的歷史之外,工業史是不可想象的,因此它也無法外在於了資本主義的工作史。在這一話語中,我們不能忘掉“工業革命”:我們必須由此開始持續性的研究——它不斷地通過客觀的工業機制,並且阻止它們為工人所用,直到實現了資本支配工人的當代形式。這將使我們看到,活勞動與不變資本之間的關係的發展不是一箇中立的過程。更確切地説,它是由集體工人與作為社會生產關係的資本整體之間的新興階級關係決定的,而且往往是暴力的。因此,階級鬥爭決定了工業機制的每一次技術變革。這樣,我們得到了兩個結果:我們跳出了人與機器存在中立關係的陷阱;我們將人和機器的關係放在歷史中工人階級的鬥爭與資產階級的主動進攻之間的互動關係中來考察。

將今天的社會定義為“工業文明”是錯誤的。那種意義上的“工業”事實上僅僅是一種手段。當代社會的真相是,它是一種勞動文明。除此之外,資本主義社會絕不可能是任何東西。在歷史發展的過程中,他甚至可以採取“社會主義”的形式。所以……不是工業社會(即資本社會),而是工業勞動的社會,也就是工人勞動的社會。我們必須要有勇氣與這個觀念下的資本主義社會鬥爭。當工人與僱主鬥爭時,他們會做什麼?難道他們不應該首先對將勞動力轉化為勞動的過程説“不”嗎?難道他們不應該拒絕接受資本家的工作嗎?

實際上,難道我們不可以説,不工作並不意味着拒絕讓資本使用工人的勞動力,因為一旦簽訂合同,勞動力這個特殊的商品已然交付給資本了。不工作也不意味着拒絕將勞動產品交給資本,因為在法律上它已經是資本的財產,另一方面,工人不知道如何處理它。相反,不工作——罷工,工人鬥爭的經典形式——意味着拒絕作為生產的組織者的資本的命令:即在過程的特定時間點説“不”的方式,是對提供的具體勞動的拒絕;也是對工作過程的臨時阻礙,是一種經常性的威脅,它在價值創造過程中獲得了自己的內容。人們認為無政府主義-工團主義式的“總罷工”會引發資本主義社會的崩潰,從一開始這就是一種天真浪漫的想法。這一思想內部已經包含了一種貌似反對的要求——即,拉薩爾派要求“公平分享勞動成果”——換句話説,是對資本利潤的更公平地“參與”。事實上,這兩種觀點在對馬克思錯誤的“修正”中結合到了一起,並隨後在官方的工人階級運動實踐中獲得成功。這個結合起來的觀念就是:“勞動人民”是真正的“勞動的奉獻者”,勞動人民應該捍衞他們所提供的勞動的尊嚴,反對所有那些試圖貶低勞動的人們。不,真相其實是,提供勞動的是資本家。工人是資本的提供者。在現實中,工人是那種獨特的、特殊商品的所有者,這種商品(即勞動力)是所有其他生產條件的前提條件。因為,正如我們所見,生產的其他所有條件從一開始,就是資本本身——一種死的資本,為了在生產的社會關係中活起來,需要將勞動力吸納進自身。但是,正如我們所看到的那樣,除非將階級關係引入到它的內部以作為其內容,否則這種向生產的社會關係的過渡是不會發生的。階級關係首先是由如下事實所確立的,即“無產階級在資本家面前構成階級”。

因此,工人提供資本,不僅是在他出賣勞動力的時候,在他體現階級關係的時候也是如此。這就像勞動力的固有的社會本質一樣,是資本主義獲得的另一種不用支付的東西,或者更確切地説,它是有償的,但代價(這永遠沒法協商)是工人們的鬥爭會週期性地動搖生產的過程。絕非偶然的是,這一領域是由工人在戰術上選擇的,作為攻擊那些僱主的領域,因此它也是僱主被迫在工作的組織中不斷以技術“革命”作出反應的領域。在整個過程中,唯一不來自工人的恰恰是勞動。從一開始,勞動條件就掌握在資本家手中。從一開始,工人手中唯一擁有的東西就只有資本的條件。

這個歷史性的悖論成為資本主義社會誕生時的特徵,也是伴隨着資本主義發展“永恆再生”的伴隨條件。只有與資本家產生關係,工人才可能成為勞動。人們經常問“社會階級是什麼”,答案則是:“階級有兩個”。事實上,一個階級居於統治地位並不意味着另一個就必須服從。相反,它意味着在對等的關係下摧毀統治關係的鬥爭,取得統治地位並將它轉變為與當前統治形式不同的新形式。當務之急是,我們必須把握並傳播工人-無產階級的形象,如其所是——“自豪且來勢洶洶”。是時候開始工人階級和資本之間直接的鬥爭了——這一仗將在歷史的新時期打響,開始馬克思的類比中指出的“無產階級巨大的童鞋和德國資產階級極小的政治爛鞋[2]”之間的對抗。

如果資本條件在工人的掌握中,如果除了生產力的活動之外,資本內部沒有任何活躍的生命;如果資本在其誕生時就已經是生產性勞動的結果;如果沒有工人的環節就沒有資本主義社會可,換句話説,如果沒有階級關係就沒有社會關係,沒有工人階級就沒有階級關係……那麼我們可以得出結論,資產階級自誕生時,事實上便是從屬於工人階級的。於是便有了剝削的必要性。工人階級鬥爭反對資本主義剝削的鐵律,不能化約為被壓迫者反抗壓迫的永恆反抗。同樣,剝削的概念不能簡化為個體僱主的願望,即從他的工人的身體中榨取儘可能多的剩餘勞動來致富。與以往一樣,經濟主義的解釋除了對制度的道德譴責之外,沒有其他的武器反對資本主義。但我們並不是要推翻這一問題的。問題已經從另一個方面被推翻了。剝削歷史性地從資本的必要性中產生,以逃離它事實上從屬於工人-生產者階級的地位。正是在這一特定的意義上,資本主義剝削反過來激發了工人的反抗。日益增長的剝削組織,在工業和社會的最高水平上持續不斷的重組,再次成為資本對工人拒絕服從這一進程的反應。當前,正是工人階級的直接政治推動迫使資本進行經濟發展,從生產的場所擴展到整個社會關係。但對資本來説不可或缺的對手的這種政治活力,同時也是對資本力量最可怕的威脅。我們已經將資本的政治歷史看作是資本試圖擺脱階級關係的一系列嘗試;在更高的層次上,我們現在可以把它看作是資產階級通過資本對工人階級政治統治所採取的各種各樣形式的中介,來不斷嘗試從工人階級中擺脱出來的歷史。這就是為何在資本主義剝削過程——在此過程中,通過生產過程存在着對剩餘價值的持續的攫取——中,在整個資本的歷史中,與之相伴的總是國家層面上發展出的越來越有機的政治獨裁形式。

在資本主義社會,政治權力的基礎確實有經濟上的必然性:有必要使用武力迫使工人階級放棄其作為統治階級的社會地位。從這個角度看,目前的經濟計劃形式無非是試圖將政治獨裁的有機形式安插在民主制度內,以作為階級專政的現代政治形式。G·米爾達爾(G.Myrdal)所提及的關於未來的幸福狀態的共識——約翰·斯圖亞特·穆勒、馬克思、傑斐遜或許會贊同的社會——可能成為現實。我們會發現自己所處的是自由主義、社會主義和民主的綜合體。自由主義與民主之間會被調和,找到一個理想的中介——社會國家的形式,一般被稱為“社會主義”。然而,我們還會發現,即使是在政治理論的層面上,工人階級的中介也是必不可少的。至於工人,他們會在這種“社會主義”中找到一種終極形式的自動控制,即客觀控制;以經濟為偽裝的政治控制;對他們反抗運動的控制。超越資本主義國家的國家資本主義並不是屬於未來的東西:它已經出現。資本主義社會之上的,不再是一個資產階級國家,而是一個資本主義社會的國家。

John Stuart Mill,1806年5月20日-1873年5月8日

Thomas Jefferson,1743年4月13日-1826年7月4日

在什麼情況下,政治國家至少能管理部分經濟機制?是當這種經濟機制可以開始將政治國家本身作為一種生產工具的時候——也就是我們所理解的國家作為工人階級政治再生產的時刻。從根本上説,“自由放任主義的終結”意味着,工人階級對資本主義發展的理解不能在自發的客觀機制的基礎上發揮作用:它必須是由資本家自己作為一個階級所採取的政治上的主動進攻主觀地強加於人。撇開所有的後凱恩斯主義和新凱恩斯主義意識形態,只有凱恩斯賦予了資本主義的觀點以令人難以置信的主觀性飛躍,也許在歷史意義上堪比列寧從工人階級的觀點中獲得的飛躍。然而,我們並不能讓它成為思考資本的“革命”。如果我們仔細觀察,就會發現一切已經體現在此前的發展中了。資本家還沒有發明出——顯然,他們不能發明出——一個非制度化的政治力量。這種力量的類型是工人階級的力量。這兩個階級在政治力量層面上的差別正是如此。資產階級並不是獨立於正式的政治機構而存在的,他們通過這些政治機構,在不同的時間但是以不變的方式,行使自己的政治統治:正因於此,砸碎資產階級國家意味着摧毀資本家的力量,另一方面,破壞這種權力只能通過砸碎國家機器來實現。相反,工人階級獨立於組織的制度化水平。因此摧毀工人政黨並不意味着解散、肢解或破壞工人階級的有機體,它無關緊要。

G·米爾達爾(G.Myrdal)

工人在社會中廢除國家的可能性是基於這一難題的具體性質之內的。為了生存,資本家階級需要一個正式的政治層面的調解。正是因為資本是一種社會力量,因此,它要求支配一切,它需要在政治“形式”中表明這種支配,從而讓這些形式作為客觀的機制使其死氣沉沉的本質生機勃勃,併為其帶來主體性的力量。就其本質而言,資本只是一種經濟利益,而且,在其歷史之初,它只不過是個體資本家的自私自利。為了保護自己免受工人階級的威脅,它被迫將自己變成一股政治力量,並將整個社會吸納進自己的控制之下。它變成了資本家階級,或者説,它變成了一個專制的國家機器。如果説階級的概念是一種政治現實,那麼,沒有資本主義國家就沒有資產階級。而所謂的資產階級“革命”——即“資產階級”對政治權力的征服——只不過是漫長的歷史過渡,在此過程中資本將自身變成了反對工人階級的資本家階級。相反,工人階級的發展展現出了完全相反的特徵:當工人階級開始成為一個有組織的政治階層正式存在時,它就直接發起革命進程,而且只會產生對權力的需求。但它從一開始就作為一個階級存在,從很早以前開始,就像這樣,威脅着資產階級秩序。正是因為集體工人是一種非常特殊的商品,它與社會的整體狀況,包括其勞動的社會條件相對立,因此,它表現出了已經包含在自身之內的直接的政治主體性,即構成階級對抗的部分性。從一開始,無產階級只不過是在廢除現有秩序的各個方面的直接政治利益。就其內部發展而言,它不需要“機構”,以便使它重獲生機,因為它只不過是直接進行毀滅的生命力。它不需要機構,但它確實需要組織。為什麼?為了在資本面前提讓對抗的面相展現出客觀性;為了在任何特定的時刻,在當前的階級關係的現實中闡明這個面相;為了在短期內,用戰術武器將其塑造成豐富且具有戰鬥力的力量。這對奪取權力必不可少,對奪取權力的需要產生之前也必不可少。馬克思發現了工人階級的存在,那時還沒有從政治上表達工人階級的形式:因此,對馬克思而言,階級還缺乏政黨。另一方面,列寧主義政黨由於已經成形,給人以一種真正的錯覺,即認為已經有了一種具體的工人階級革命的過程在進行着:對列寧來説,事實上,當階級構成一個政黨的時候,它就處於革命過程之中了。那麼,這裏便有了兩個互補的命題,正如馬克思和列寧所描述的形象是互補的。對於我們來説,如果這兩種形象不是對階級本身的未來的美妙的設想,那還會是什麼呢?

Влади́мир Ильи́ч Улья́нов,Ле́нин

(1870年4月22日-1924年1月21日)

如果我們承認階級與政黨不完全相同,那麼我們只能在政治層面上談論階級。誠然,即使沒有黨,也有階級鬥爭,但我們也必須指出,任何階級鬥爭都是政治鬥爭。如果階級通過政黨使之付諸行動;如果它通過從戰略到戰術的飛躍,做到這一點的方式在實踐中溶解它必須在理論中摧毀的一切;如果只有這樣,它才能從持有權力的人手中奪取權力,並以新的形式組織起自己手中的權力……如果這一切都是真的,那麼我們就必須得出這樣的結論——階級-政黨-革命的關係要比目前所呈現的方式(即便是馬克思主義的)更加確切、更具有歷史的具體性。我們不能將革命的概念從階級關係中分離出來。但工人階級第一次提出了階級關係。因此,革命的概念和工人階級的現實是二而一的。就像在工人開始作為一個階級而存在之前不存在階級一樣,在破壞性的意志——工人階級包含這種意志——呈現出具體的形式之前也沒有革命。工人階級的視角沒有興趣用“革命”概念來定義過去的起義和動亂。此外,要讓人們回想起一套“歷史先例”,以期待、預測當前工人的運動——這總會是反動的,總會是一種保守的力量,阻止着當前的運動,使之控制在那些控制着歷史進程的人的有限的視野之內——這些人藉此控制着社會的發展。在工人階級看來,沒有什麼比機會主義對歷史的延續更陌生了;沒有什麼比“傳統”這個概念更令人憎惡的了。工人們只承認一種連續性——他們自己的直接政治經驗;一個唯一的傳統——他們鬥爭的傳統。

那麼,我們為什麼要承認,資產階級應該有能力組織一次革命呢?為什麼要被動地接受“資產階級革命”這一極其矛盾的概念,彷彿它是一個既定事實?事實上,資產階級曾經存在嗎?因為,如果追隨着歷史唯物主義的錯誤,我們要將“資產階級”誤解為後來的資本家階級,那麼我們就必須解釋階級和革命的有機關係如何運作;從歷史經驗來看,沒有看到發動革命的所謂資產階級,而是看到了奠定基礎的所謂的資產階級革命,在經過漫長的鬥爭過程之後,只有一個資本家的階級會出現。

在這一點上,必須進行大量具體研究,以推翻這些錯誤的解釋:長久以來馬克思主義“傳統”扼殺了這些框架內部的爭論,這些框架在理論上是錯誤的,在政治上是有害的。我們認為,即使在基本歷史探究的簡單層面上,這種推翻也是可能的。我們認為,是時候開始重新構建事實、時刻和過渡了,而這些只有資本主義的內在現實才會向工人階級的視角揭示。現在是開啓工人階級的資本主義社會史的時候了,這個歷史本身會為實踐上的推翻運動提供豐富、可怕和決定性的理論武器。從這一刻起,理論上的重建和實踐上破壞,只能像工人階級身體的兩條腿一樣齊頭並進。

無產階級革命,馬克思説,“則經常自我批判,往往在前進中停下腳步,返回到彷彿已經完成的事情上去,以便重新開始把這些事情再做一遍;它十分無情地嘲笑自己的初次行動的不徹底性、弱點和拙劣;它把敵人打倒在地,好像只是為了要讓敵人從土地裏汲取新的力量並且更加強壯地在它面前挺立起來;它在自己無限宏偉的目標面前,再三往後退卻,直到形成無路可退的局勢為止,那時生活本身會大聲喊道:這裏是羅陀斯,就在這裏跳躍吧!(HicRhodus,hicsalta!)[3]”《路易波拿巴的霧月十八日》

The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte by Karl Marx

但是,我們説,這不是無產階級革命的過程。這就是革命的過程。這就是作為過程的革命。只有工人階級,因為它就是這樣的命運,因為這就是展開行動的地方,因為它被迫鬥爭所採取的方式——只有工人階級可以成為革命的過程。

馬克思説,資產階級革命“接連不斷地取得勝利,革命的戲劇效果一個勝似一個,人和事物好像是被五彩繽紛的火光所照耀,每天都充滿極樂狂歡;然而這種革命為時短暫,很快就達到自己的頂點,而社會在還未學會清醒地領略其疾風暴雨時期的成果之前,長期沉溺於消沉狀態。[4]”(同上)

我們必須進一步説,這些不是革命而是其他東西,而且每次都有所不同:政變;政府危機;權力模式的鉅變;政權從某階級的一部分轉移到另一部分;該階級對其他階級的支配地位的偶然重組。資產階級“革命”——歷史唯物主義的發明——的經典範式設想,只有經歷一段漫長、漸進的時期,接管經濟力量之後,才可能有偶然的機會掌握政治力量。已經支配社會的這一階級,聲稱要管理國家。現在,如果這些幼稚的方案僅僅被用於闡明一些歷史書籍——一本能讀懂的最低限度的歷史書——那也不錯。但是在馬克思主義陣營裏,理論的錯誤會在實踐的層面付出代價:這是一個規律,工人們承受了太多的切膚之痛。每當拿資產階級革命的模式套用到工人階級革命的進程,那我們就會看到運動在戰略上崩盤(我們必須明確這一點)。工人們通過複製這一模式,必須用事實證明他們管理社會經濟的能力——這種能力要比資本家的強得多。他們必須要求管理國家。因此,工人管理資本就是通往社會主義的教科書式的“經典”道路。對歷史唯物主義而言,社會民主理論上是最正統的工人運動的理論。基本上,所有的共產主義運動所做的都是在實踐的某些方面破壞與推翻這一理論的社會民主邏輯。

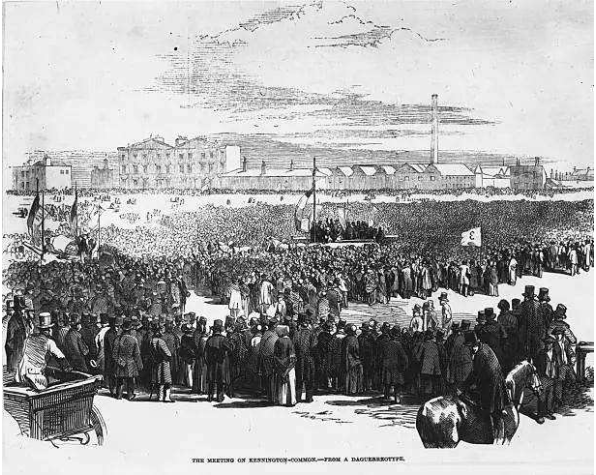

然而,社會民主和共產主義運動之間的鴻溝從一開始便已清晰地劃定了。如果要重塑一部工人階級的內部歷史——在資本的歷史之側重塑,兩種組織經驗必須兼而有之——儘管二者方式不同,意義也不一樣。事實上,工人階級鬥爭自身的不同時刻之間存在着質的差別。1842年8月9日,當一萬名工人在憲章主義者理查德·皮林(RichardPilling)的帶領下向曼徹斯特交易所進軍,與曼徹斯特交易所的生產商談判,並觀察市場如何運行的時候,與1871年5月28日星期日,當加利費(Gallifet)叫囚犯中的老年人出列,下令立刻射殺的時候有所不同,因為在1871年5月的當時,他們是向1848年6月的經驗看齊。我們不應該將前者總結為工人的一次進攻行動,而將後者總結為資本家的一次鎮壓行動,因為或許情況恰恰相反。

憲章運動圖片

在此,我們確乎可以看到資本主義發展的工人階級表達:起初是作為積極行動,這對體系的運轉是積極的,是一種通過各種機構組織起來的積極行動;在第二個階段,它是一種“否定”,拒絕去管理其所處的社會的機制從而來改善社會,這是是一個被純粹暴力所鎮壓的“否定”。這就是在工會要求和政治拒絕之間存在的質的差別——即便是在同樣的工人要求的內容中。社會民主,即使它已經征服了國家的政治權力,也從未超出工會面對僱主所提出的有限要求。共產主義運動,在個人的,短暫的經驗中,以非合作的政黨為武器阻礙了資本主動行動的和平發展。現在,如果工人只面對兩個選項,那麼選擇將相當簡單。事實上,這不是問題。問題是如果我們採取共產主義運動的鬥爭傳統,在理論層面上所付出的代價。然而,在這條道路即將在實踐領域所產生的後果之外,問題無法得到回答。我們必須看到主觀幻覺導致我們所產生的戰略性顛覆:首先是工人階級科學的誕生,然後是階級運動的第一個可能的真正組織。相反,我們必須培養並復原一個工人階級的內部發展的具體類型,工人階級鬥爭的政治性發展,我們必須以此作為槓桿向前飛躍,擺脱客觀主義,不用回顧過去,不用從頭開始。要再一次把握現代工人野性的無產階級起源,使之在當前的鬥爭和組織的需要中發揮作用。我們應該用最猛烈的方式打倒“新工人階級”的形象,這種形象不斷地被各種技術進步所再生和更新,就好像在某些科學生產實驗室裏的一樣。與此同時,我們並不是在否認工人階級的反叛經歷——以暴力為標誌的叛亂,一連串的“絕望的愚行”。我們不應該像那些冷血的歷史學家一樣犯同樣的錯誤——每當羣眾築起街壘時,就大喊“人民起義了”,然後發現“真正的”工人階級鬥爭只是在用較新的形式與資本家集團討價還價。1848年,1871年和1917年的事件,是工人階級的鬥爭嗎?從經驗上看,從歷史上看,根據這些事件中實際提出的目標,我們可以證明不是。但是,如果忽視六月的叛亂分子[5],沒有公社社員,沒有布爾什維克,就試着重建工人階級的概念和政治現實,你的手中只會有一個空的形式,你的紙上只會有一個沒有生命的模型。

當然,工人階級不等於人民。但是工人階級來自於人民。這就是為什麼像我們這樣的人,採取工人階級的視角,不再需要“走向人民”的根本原因。事實上,我們自己就來自於人民。當工人階級不再被擺在從屬階級的位置上,因此,當工人階級的科學脱離資產階級文化的傳統不再以整個社會,而是以把推翻社會的那一部分定為出發點時,工人階級便在政治上擺脱了人民。在這一點上,文化的概念對工人階級來説不再有意義,或者只具有外來意義。事實上,文化就像馬克思講的權利一樣,總是是資產階級的。換句話説,它始終是知識分子與社會、知識分子與人民之間、知識分子與階級之間的一種關係;它常常以這種方式成為一種衝突和在其他方面解決衝突的方式之間的調和。如果文化是人的總體性的重建,是對於世間人性的探尋,是一種彌合分裂的使命,那麼它本質上就是反動的東西。理應如此看待。工人階級文化作為革命文化,它的概念與資產階級革命的概念是同樣矛盾的。此外,這裏暗含了一種可鄙的反革命觀點,即工人階級應該重走資產階級歷史的全部經歷。“革命的”資產階級有一種“進步”的文化,工人階級運動則應拾資本的餘唾(連同所有的舊旗幟)的神話,這已經把馬克思主義的理論研究帶進了幻想的領域。與此同時,它還強加了一項日常任務,即我們要採取行動保護和發展這一官方遺產,作為整個人類的遺產,因為它正沿着自身的道路前進。此時的情況非常糟糕——就像在其他情況下一樣——必須採取一種猛烈、毀滅性的打擊來解除它:在此,對意識形態的批判必須自覺地站在工人主義的角度,成為一種對文化的批判。它必須努力消解已經存在的全部——拒絕在舊的基礎上繼續建設。(大寫的)人,(大寫的)理性,(大寫的)歷史,這些巨大的神靈必須打倒,就像要打倒老闆們的權力一樣。資本並沒有真的拋棄這些古老的神明。它只是把它們轉變為官方工人運動的宗教:以這種方式,他們主動地繼續統治着人類世界。與此同時,對這些神明的否定——可能對資本保有致命的威脅——實際上是由資本本身直接管理的:降低為文化因此變得非但無害,而且有益。因此,反人本主義、非理性主義、反歷史主義非但沒有成為工人階級鬥爭的實際武器,而是成為了資本主義意識形態手中的文化產品。在這種方式下,文化不是因為它在某一特定時期所具有的特定內容,而是通過它正在展開的形式,即成為資本主義社會關係的中介——它所繼續保持的一種功能,才成為文化的。“對立”文化也無法逃脱這種命運;它只是表徵了穿着資產階級文化的普通外衣的工人運動的身體。

Guy Standing ,The precariat the new dangerous class

我們不關心在某一歷史時期是否有可能存在知識上站在工人階級立場的知識分子的歷史形象。因為今天絕對不能有這樣的政治形象存在。事實上,工人階級的有機知識分子在現實中已經成為他們唯一可以成為的東西:工人運動的有機知識分子。是共產黨以及外在於工人階級的舊組織形式需要他們。幾十年來,他們一直在維繫黨和社會之間的聯繫,而不去走進工廠。現在因為工廠令人煩惱,因為資本本身也在呼喚他們回到生產的世界,他們成為了科學和工業之間的客觀中介者:這是知識分子與政黨之間傳統關係所採取的新形式。今天最“有機”的知識分子是研究工人階級的人,他們把有史以來最邪惡的資產階級科學——工業社會學(代表資本家的利益研究工人運動)付諸實踐。在這裏,整個問題也需要徹底推翻。我們説的不是“工人階級”的文化,也不是工人階級的知識分子,而是不存在文化,也不存在知識分子(除了那些服務於資本的)。這是我們對另一個問題解決方案的對應部分:外在於工人階級的存在,外在於階級的本質,外在於工人階級被迫的行為,就沒有工人對資產階級革命的再現,沒有工人階級重走資產階級革命的道路,或者説,沒有革命。對文化的批判意味着拒絕成為知識分子。革命理論意味着階級鬥爭的直接實踐。這是和意識形態與工人階級科學之間關係一樣的關係,也是和相結合的兩者與顛覆性實踐的時刻之間關係一樣的關係。

我們之前説過,工人階級的視角不能從資本主義社會中分離出來。還要補充的是,它也不能脱離資本主義社會內部階級鬥爭的實際需要。

David Graeber,Bullshit Jobs

那麼,這些必要之物是什麼呢?最重要的是,一種新的策略是否是必要的?如果有必要,那麼在鬥爭中最迫切的任務之一就是發現它,將它創造出來並加以闡述。在科學的層面上,沒有比這更重要的任務了。必須圍繞這一工作來組織強大的、新的智識力量。強大的大腦必須開始在這個單一的、獨特的視角下集體運轉。一種新的對抗形式必須滲透到工人階級科學中,將這種科學推向新的目標,然後在整體的政治實踐中超越它。我們所指的形式是拒絕的鬥爭的形式,是工人階級説“不”的組織形式:拒絕在資本主義發展中積極合作,拒絕提出積極的訴求方案。在工人階級關於資本的歷史中,從一開始就有可能發現這些鬥爭和組織形式的胚芽,從第一批無產階級組成一個階級開始。但是這些鬥爭形式的充分發展,它們真正的意義,在很久以後才到來,它們仍然作為未來的戰略存在。隨着工人階級在數量上的增加,日益集中和統一,並且在質上越來越發展,在內部也變得同質化,同時也隨着圍繞着它自身的整體力量的運動的組織越來越成功,這些鬥爭形式在現實中起到作用的可能性就越來越大。

因此,這些形式假定了勞動力的積累過程,這種過程與資本的積累不同,它具有直接的政治意義:集中和增長不再屬於經濟範疇,而是意味着階級關係的集中和增長;因此這是一種直接具有替代性的具有某種意義的政治力量的累積,即便此時還沒有通過適用於它的“偉大的集體手段”來對其進行組織。因此,拒絕是一種與工人階級同時增長的鬥爭形式,這裏的工人階級既是對資本的政治拒絕,同時也是作為一種經濟力量對資本的生產。這就解釋了為什麼工人的政治鬥爭和資本主義的生產領域總會形成一個整體。無產階級自己提出的最初要求——當他們無法被資本家所吸收的那一刻——在客觀地成為拒絕的形式,這將資本主義體系置於危險之中。每當工人的積極要求超出資本家所能給予的範圍時,他們又一次重複了這一功能(即成為拒絕的形式),即在經濟法則的機制中起到純粹、單純的政治封鎖的消極、客觀作用。每一次經濟機制上的結構鉅變,每一次形勢變化必須在特定的時刻進行研究:但只能是為了如下目的,即讓工人們要求當時的資本無法給予的東西。在這種情況下,作為拒絕的訴求引發了資本主義生產的一系列危機,每一次危機都需要在工人階級組織層面上實現一次飛躍的戰術能力。

隨着工人和資本的共同發展,階級鬥爭有一個逐漸簡化的過程,我們必須把握這一問題在基本的戰略層面的重要性。無產者和資本家個體之間的第一次衝突的“基本”性質,在工人羣眾發現自己面對的是現代大資本的主動進攻後來變得極其複雜,這並不是真的。事實上,恰恰相反。一開始,階級鬥爭的內容有兩方面——工人階級的內容和資本家階級的內容——它們還沒有被徹底地分化開來。爭取工作日的鬥爭是有益的。此外,工人們幾十年來向資本家提出的各種要求的綱領已經——而且只能產生出一種結果:剝削的改善。工人生活條件的改善與資本主義經濟的更大發展密不可分。就官方的工人階級運動而言,無論是先前的工會派,還是後來的改革派,都在這一進程的螺旋上升中,在他們對工人的經濟組織的嘗試中發揮了作用。絕非偶然的是,在我們的論述中,我們傾向於強調即便在較不發達的社會層面上對資本的政治力量構成挑戰的那些工人階級鬥爭環節。事實依然是,這個階級鬥爭的歷史領域——在當今世界絕未消失——只有通過一種分析的工作和持續的發展,可以化約為對抗性力量之間的簡單直接的衝突。擺在我們面前的是這樣一個領域,在這個領域中階級鬥爭總是為形勢,甚至是政治形勢變得更加複雜,同時在其外在關係中得到調節,而這些形勢本身還不是階級鬥爭。在事情的過程中,可以看到這些形勢越來越不重要,可以看到前資本主義時代的殘餘被燃燒殆盡了,因而導致所有建立在工人階級之上的未來烏托邦的坍塌,而這最終提供了一種主觀的可能性,將階級鬥爭束縛在當前的鏈條之中予以粉碎。在這一過程中把,我們從工人階級的視角出發,不僅要握對抗在數量上的增長和大規模化,把握其內部日益同質化的統一,而且通過這種方式,把握它逐漸恢復其原始的、直接的基本性質的方式,以作為兩個階級之間的對立,其中每一個階級都給另一個階級帶來了生命,但只有一個階級掌握了另一個階級死亡的可能性。早期的歷史不論,在歷史發展的最高階段,我們可以看到革命真理最簡單的內容變得清晰:資本不再能摧毀工人階級;工人階級卻可以摧毀資本。根據列寧的觀點,廚師要能夠治理工人國家,必須從現在開始發揮作用,並且在這些基本範疇的基礎上,成為工人階級科學的理論家。

因此,工人階級大眾需要精簡,並統一步調。總有一天,一切都會消失,只有一個例外——工人對權力,所有的權力的要求。對工人來説,這種要求是拒絕的最高形式。它在事實上預設了兩個階級之間的統治關係被顛倒了。換句話説,它預設了從那一刻起,提出積極的要求,提出權利法案(理所當然地,是以社會普遍利益的名義)的,已經變成了資本家階級。因此,拒絕他們要求的,變成了工人階級。這裏還必然會有一個關鍵點,所有的請求和要求都會明確地來自資本家,只有“決絕”才會公開地來自於工人。這些都不是遙遠的未來故事。這種趨勢已經在發生,我們必須從一開始就把握住它,以便控制它。

當資本達到發展的最高階段時,它不再侷限於保證工人之的合作——即在穩定的僵死機制內積極攫取活勞動——這是它迫切需要的東西。在一些重要的時刻,它進行了一種過渡,做到了通過工人的主觀要求來表達它的客觀需求。這是歷史上已經發生過的事實——我們已經見識過了。資本主義生產的必要性在鬥爭中被説成是工人階級的要求,這是資本的歷史上反覆出現的主題,它只能被解釋為資本主義社會的一種固定的工人階級表述。在過去,這是作為一個系統的客觀功能(實際上完全是自我調節的)而發生的,而今天,恰恰相反,它是由資本家階級的主動行為,通過其現代的權力機器的工具而發生的。在這兩者之間存在着工人階級鬥爭的決定性的經驗,這種鬥爭不再侷限於要求權力,而是實際上征服權力。在1917年俄國革命期間,工人階級對資本的理解被主觀強加於資本家之上。從那一刻起,以前作為一種盲目的經濟規律,沒有人控制,自動運轉的東西,必須由掌權者在政治上推動,自上而下挪動:這是控制客觀進程的唯一途徑,是戰勝其可能後果的顛覆性威脅的唯一途徑。在這一問題上,政黨關於資本的主觀意識高度發展,這導致它構想並實施了一項計劃,即對其週期的所有環節進行社會控制——在這些環節中資本家對工人階級的直接利用隨處可見。因此,工人階級鬥爭的經驗再一次激發了資本主義觀點的重大進步——這是資本自身的衝動永遠不會取得的進步。工人階級的要求從此被資本家承認為資本生產的客觀需要,因此他們不僅被接納,而且被積極地徵求;不再簡單地拒絕,而是改為集體協商。工人階級運動的制度層面的中介,特別是工會層面的,具有決定性和不可替代的重要性。工會提出要求的平台已經被那些本應被工會所制約的人所控制:被那些理應“要麼接受,要麼滾蛋”的老闆所控制。通過工會的鬥爭,工人階級的要求只不過是資本需求的反映。然而,資本本身不能直接形成這些需求——即使它想這麼做,即使它達到了自身階級意識的頂點也不能。相反,在這一點上,它獲得了完全相反的意識:它必須找從敵人身上找到自己的需要,它必須通過工人的有組織的運動,接合起自身的運動。

1917年俄國革命照片

我們不禁要問:當工人階級組織的形式呈現出完全不同的內容時,當它拒絕作為資本主義社會的一種表達而運作時;當它拒絕通過工人階級的要求來滿足資本的需求時,會發生什麼?答案是,在那一時刻,從那一時刻起,整個體系發展的機制就被阻塞了。這就是我們必須傳播的資本主義危機的新概念:不再是經濟危機、災難性的瓦解,不再是一種由於不可能的系統繼續運轉而產生的,儘管是短暫的大崩潰(Zusammenbruch)。而是,在工人階級拒絕解決資本主義矛盾的唯一策略中,由有組織工人的主觀運動,通過一系列關鍵情勢的刺激,用一種資本主義生產結構內部而不是外部的組織策略,解放了它的政治主動性所造成的一場政治危機。我們當然要阻塞經濟機制,讓其在某個決定性的時刻無法再運作下去,但是實現這一點的唯一方式是,通過工人階級在政治上拒絕成為整個社會進程中的積極夥伴,而且,拒絕在資本主義發展中哪怕是消極的合作:換句話説,拋棄在當下發達資本主義國家統合由工人所領導的所有運動的羣眾鬥爭形式。我們必須明確地説,這種形式的鬥爭——就其本身而言——已經不夠了。非合作,消極(即使是羣眾規模的),拒絕(只要它不是政治性的,不是主觀性地得到組織,不是應用到戰略中,沒有在戰術層面得到實踐),已經被強加於階級鬥爭幾十年的自發性的高級模式,不僅是這一切不再足以引發危機,而且事實上,它們已經成為穩定資本主義發展的一個要素,這個要素現在成為資本主義主動控制和利用階級關係的一種客觀機制。我們必須打破這一進程,以免它成為工人階級運動要承擔的又一個沉重的歷史傳統。

向另一進程的過渡必不可少,但是,不能失去這一進程還擁有的基本積極因素。顯然,非合作必須是我們的出發點之一,而羣眾在生產層面上的消極性則是我們必須由其開始的重要事實。但在某一時刻,所有這一切都必須反轉過來。當到了説“不”的時候,拒絕必須變成政治性的,同時變成主動的、主體性的、組織化的。它必須在更高的層面上再次成為對抗。沒有這一點,我們就不可能設想開啓一個革命性的進程。這不是向工人羣眾灌輸一種意識,即他們必須與資本作鬥爭,他們必須超越資本,為通向人類社會新紀元而鬥爭。所謂“階級意識”,對我們來説,無非是組織的契機、黨的職能、戰術的問題——這些都是把戰略計劃貫徹到實踐上的突破的必要渠道。在純策略的層面上,毋庸置疑,這一點需要非常先進的時刻,在這個時刻,鬥爭的假設變成了現實:工人階級拒絕向資本提出要求,全面拒絕所有工會的領域,拒絕將階級關係限制在一種形式的、法律的、合同式的方式中。這與強迫資本直接表徵資本主義生產的客觀需要是一樣的。它割斷了工人階級對發展的調節,阻礙了工人階級對機制的理解。最後,這意味着剝奪資本的內容,剝奪了作為資本基礎的階級關係。在一段時期內,階級關係必須由工人階級通過其政黨來操縱,就像迄今為止資本家階級通過其國家來操縱一樣。

Guy Standing,《不穩定無產階級》

正是在這裏,兩個階級之間的統治平衡關係被顛倒過來——不僅在理論上,而且在實踐中。事實上,革命進程見證了工人階級越來越變成了它該有的樣子:在自己的領域內(一個特定的政治領域)的統治階級,一種征服的力量,在摧毀當下的過程,為整個過去(不僅僅是它自己的過去)的從屬地位和剝削復仇。這就是提出假設的意義,在這一過程的最高點上,一方面是資本提出要求,另一方面是工人階級拒絕。這一點假設了工人階級的政治力量已經成長並組織起來了,能夠構成自主的決斷力量顧及到整個社會——一個資本主義秩序無法觸及的無主之地,無產階級的新野蠻人可以隨時開始開墾。因此,革命的最終結果是否還要求工人的存在呢?資本主義社會之內的國家——工人擁有自己的權力並決定資本的終結。但這並不是對未來的預言,因為從工人階級的視角來看,未來並不存在;目前只有一個障礙,目前不可能在當前的組織下繼續運作,因此,它可能在相反的權力觀念下進行重組。自治的工人階級政治力量是阻礙資本經濟機制運轉的唯一武器。在這個唯一的意義上,工人明天的國家就是今天的政黨。

[英]烏蘇拉·胡斯,《高科技無產階級的形成》

Ursula Huws,The Making of a Cybertariat: Virtual Work in a Real World

這就是我們認為源自馬克思的,作為政黨的共產主義的概念,如何用一種毀滅當前社會的實踐手段替換了建立未來社會的模型,也就阻塞了工人階級所有的革命要求。此外,現在有一種戰略上的顛覆,即工人對資本的表達是資本家們所主張但被工人所拒絕的:最為具體的轉變就是工人革命仍然可以預見。作為一種探索,它仍然會關聯到列寧主義的布爾什維克十月革命,這並非偶然。在階級對立中,在戰術層面上,政黨在這裏已經發生了變化:這就是工人階級會取得勝利的原因。建立於這一基礎之上的工人國家,不需要超過一個資本社會中的政黨的職責。但是列寧主義的戰術變成了斯大林主義的策略:正因如此,在工人看來,蘇維埃經驗已經失敗了。留給我們的教訓是:在我們的頭腦中保持有機統一,但是在實踐問題上嚴格區分革命活動中的兩個環節:階級的策略和政黨的戰術。

註釋

滑動查看下文:

[1]本文譯自MarioTronti,Operaiecapitale,Einaudi,Truino,2006,中譯文根據英文翻譯校對。

[2]出自馬克思《評一個普魯士人的<普魯士國王和社會改革>》一文,《馬克思恩格斯全集》第2版第三卷,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編譯,人民出版社1998年3月版,第390頁。——譯者注

[3]《馬克思恩格斯文集》第2卷,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編譯,人民出版社2009年版,第474頁

[4]同上

[5]即1832年巴黎共和黨人起義,又稱六月暴動,是法國七月王朝期間一次失敗的反君主制起義。讓·馬克西米利安·拉馬克將軍的病逝是這次起義的導火線。