流調最辛苦的父親身後, 還有一個更摺疊的“懸浮社會” | 文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-2022-01-20 23:19

黃斌歡 | 深圳大學社會學系

【導讀】2022年1月19日,北京市朝陽區一例無症狀感染者的流調軌跡被公佈後,他的人生境遇與從事單天日結工作的艱辛,引發廣泛關注,有媒體對其冠以“流調中最辛苦的中國人”之名。更有人想起,幾年前《北京摺疊》故事一時風靡,其所預設的上流、中產和底層三大時空摺疊,折射的正是當代社會的分層症候。實際上,隨着勞動體制與社會結構的變化,從事單天日結這樣的不穩定工作的人們逐漸增多,大眾熟悉且陌生的“三和大神”羣體,正是其中的典型。

本文將“大神”現象放在勞動研究的總體脈絡中,刻畫出勞動體制與社會形態對他們的塑造,並與“世界工廠”下諸多不同的勞動體制進行對照。作者認為,在“日結體制”下,“大神”的工作、生活、家庭關係、人際交往和未來預期都極不穩定,他們的生存具有高度原子化特徵。在作者看來,老一代工人基於家族綿延和麪子競爭而努力維繫倫理社會的基本面貌,但是新一代工人既與鄉村脱節,又無法嵌入城市生活,處於“懸浮社會”當中。作者認為,新一代工人的社會經歷與老一代不同,老一代工人生活在“拆分型體制”之中,他們將外出務工與作為最終目的的鄉村綿續,緊密結合在一起。然而,在這一勞動體制之下,農村社會發生鉅變,這些變化內化為留守兒童的集體記憶,從而塑造了新一代工人的“懸浮”特徵。**在普遍“懸浮”之下,新工人用腳投票,逃離“世界工廠”的勞動體制,由此激發出日結勞動體制。**實際上,“大神”所處的日結勞動體制是拆分型勞動體制的制度性後果。

**本文原載《社會發展研究》2021年第4期,原題為《從何而來的“大神”:日結體制與懸浮社會》****。**篇幅所限,文章有所編刪。文章僅代表作者觀點,供諸君思考。

從何而來的“大神”:

日結體制與懸浮社會

伴隨“三和人才市場”等相關影視作品的出現,“大神”作為一種新的勞動者形態逐漸進入大眾及學術界的視野。“大神”現象以“三和大神”為典型,最早發源於深圳景樂新村,但是輻射範圍早已超出了深圳。百度貼吧“龍華吧”流傳着一句話:“三和模式已經傳到大江南北,深圳果然是試驗田”,貼吧內大神們在線交流全國各地適合“癱瘓”的地點,包括北京馬駒橋、上海車墩、蘇州三里橋、崑山中華園等十數個“基地”。不僅如此,即便普通的新工人身上,也或多或少帶有了“大神”的特徵,眼下流傳的“躺平”“佛系”即是對這種打工人特徵的戲謔反映。這些狀況提示我們:“三和大神”儘管僅是極少數人的面貌,卻與當下新工人羣體之間存在諸多聯繫。

已有關於三和青年的研究多側重以白描的方式鋪陳“大神”的面貌,或者認為其是微觀環境的產物,較少關注“大神”與整體社會環境的關係(田豐、林凱玄,2020;韓彥超,2021;張錫明、程福財,2021;謝素軍,2021;趙巍,2021)。**本文將“大神”現象放在勞工研究的總體脈絡中,刻畫其勞動體制與社會形態的面貌,並與中國“世界工廠”的諸多勞動體制進行對照。**在本文看來,“大神”及“日結體制”是中國“世界工廠”勞動體制邏輯演進到一定階段的產物,其背後是新一代勞工羣體類似的社會經歷和勞動及城市化遭遇。就此而言,研究“大神”的問題,不僅指向“大神”本身,更是對當下新工人命運的深刻關切。

****▍****不穩定勞動、社會經歷與農民工的主體轉向

傳統農民工的典型形象是勤勤懇懇、吃苦耐勞、堅韌、馴服且任勞任怨。而21世紀的最初幾年,人們發現新工人開始具備一些“新特性”:在工作上的耐受力更低、隱忍的動力更弱、更加漂泊不定,“新工人”的議題就此提出(王春光,2001)。學界對工人勞動表現的代際變化已有諸多發現(清華大學社會學系課題組,2013b;汪建華,2015;紀競垚、劉守英,2019),但是這一重要“轉向”的內在原因與過程卻還有待更進一步的解釋。從社會經歷和社會化等角度對新生代農民工的轉變過程進行解釋,由此成為一個值得探索的方向(潘璐,2020)。

本文從勞動者社會經歷的角度,觀察工人生成的過程,尋找那些看不見的卻在實實在在地塑造和影響他們的因素以及在這種經歷下所生成的農民工主體性。“經歷”之重要性,湯普森(2001)講得非常清楚:當一批人總結共同的經歷的經驗(不管這種經歷是從前輩那裏得來還是親身體驗的),感到並明確説出他們之間有共同利益,他們的利益與其他人不同時,階級就產生了。社會經歷更傾向於從流動而非固定的角度看待類似“階級”這樣的宏大概念,“工人階級並不像太陽那樣在預定的時間升起,它出現在它自身的形成中”;經歷強調過程性而非最終的目的地,採用過程的視角來觀看歷史後果,“歷史關係是一股流,若企圖讓它在任何一個特定的時刻靜止下來並分析它的結構,那它就根本不可分析”;階級主體在這一過程中逐漸產生並沉澱,“階級覺悟是把階級經歷用文化的方式加以處理,它體現在傳統習慣、價值體系、思想觀念和組織形式中”(湯普森,2001)。

本文將以“大神”作為新生代農民工的極端典型,借用生產體制的理論進行概念化探討,進而解釋其轉變和內在主體性的產生過程,努力帶回新工人成長過程中的社會經歷因素,並突出不同代際農民工社會經歷的比較,以此展現工人主體性的轉向過程。研究資料來自筆者及研究團隊2017—2020年間在深圳龍華、龍崗、寶安等工業地帶所進行的實地調查和互聯網民族誌研究。在此期間,我們多次進入三和進行實地觀察,在成功搭建聯繫後,在互聯網上對相關人員進行追蹤訪談。除此之外,團隊還採用網絡民族誌的方式,在“大神”集中的網絡社羣(百度貼吧-三和大神吧及龍華吧、QQ羣內)對他們的言論及行為進行觀察記錄,由此瞭解大神的行為特徵、行動動因、心理狀態、社會態度。

****▍****日結體制:大神勞動的社會學素描

隨着媒體關注的加深,“大神”的形象已多少為社會大眾所知悉。在本文中,我們將根據勞動體制理論,圍繞“大神”的勞動過程、勞動力再生產、市場競爭和國家介入等方面,刻畫其社會學特徵,對這一羣體的社會形態進行素描。總體而言,這一羣體的勞動體制可以歸結為“日結勞動體制”,與學界已研究的各種勞動體制相比,有其獨特之處。

(一)日結勞動:“做一天玩三天”

三和人才市場附近,充斥着招工廣告與熙熙攘攘的人流。三和人才市場隔壁的海新信人力資源市場門口是日結工聚集地,每天早上五六點,天還沒亮,便會有中介來招工,屆時已有大批求職者在場等待。日結工作需要的大多數是無技術含量的體力雜工,比如酒店服務員、分揀快遞、臨時保安和工地搬磚等,薪資在每小時15元上下浮動。因其當日結算工資、來錢快、做完第二天可以休息的特性,非常受“大神”們歡迎。搶到日結的“大神們”十幾個人擠在一輛麪包車裏,被送去工作地點,沒搶到日結的“大神們”則繼續觀望下一輪招工,或者乾脆放棄找工作轉而到附近散步聊天。

青年L1向研究者展示了自己在快遞公司做裝卸搬運工日結的視頻,視頻中顯示堆得滿了成山的貨物,需要被人工搬運到別處。他説:

“搬這些小件還算好的,有的一袋七八十斤,一輛7.6米長的重型卡車上面有兩百多袋需要搬。”“第一次在工地幹日結後回來腳痛了三天,只好一直在網吧躺着,日結實在是太累了,幹一天不是玩三天,是躺三天”。

另一個“大神”Y1(男,21歲)談起在工地的日結稱:

“工作就是抬鐵架搭木板,從早上九點幹到晚上九點,回去腰痠背痛,手都磨破皮了,累得懷疑人生,第二天根本起不來牀。”除去這些體力工作,還有些日結工作是讓“大神們”換上工作制服應付檢查、擔任臨時安保巡查等。

儘管過着這種“沒有明天的日子”,他們也不打算更換工作方式。M2表示,

“長期的工作,一直受老闆控制,沒有自由,也沒有新鮮感”。

M2稱自己已經換了二十多份工作,最長工作時間三四個月,最短工作時間只有兩三天,做過酒店、物流、工廠裏的日結工,每天能拿到50—100元不等的工資。每天早上五六點起牀到三和,找到日結工作後就跟隨大巴來到深圳市區,開展一天的工作,晚上七八點左右,大巴又會把他們送回到三和。

(二)市場競爭:訂單浮動下的短期工

三和周圍的工廠以流水線居多,訂單浮動是正常狀況,當工廠車間工人不足以完成訂單時,對工人的需求量增加,此即短期工崗位的來源。雖然大多數大神都奉行着**“入廠是不可能入廠的”**精神信條,但日結工作的稀缺也迫使他們除了日結之外,還會參加為期一週或一兩個月的短期工作,其中又以流水線或勞動強度大的體力活居多。

被訪者L1説:

“三和一天到晚都是那些廠,天空套流水線,和普通流水線差得遠。這種廠都招不到人,所以才要中介送人。”

他口中的“天空套”指的是防護服,會將工人全身上下嚴密包裹起來,並配套口罩和耳塞,以防工人受到傷害,“很多都是弄一些有毒有輻射的物質,工價就比一般的流水線高兩塊錢”。還有相似的無塵服,只露出工人眼睛部分,防止對車間進行二次污染。在這種厚重的勞動防護配備下,工人在工作時的不舒適程度和壓抑的氛圍可想而知。

L1對工廠工作的不滿則在於:

“產量高,很忙,要不停地做,管理嚴格,上廁所離開崗位要拿離崗證,離崗證40號人就一張,還要排隊,上班也根本沒有時間抽煙”。

Y1認為:

“黑廠規則太多,不自在,太侷限約束了,我不喜歡廠裏,我想在都市辦公室裏工作”。

在工作時間的安排上,L1稱:

“流水線上班時間是早上八點到十二點,下午一點半到五點半,加班一般加到十點半,然後日復一日循環,做久了感覺很枯燥,很麻木。加班費的話中介那裏進去的説了多少錢一小時就多少錢一小時,加班也一樣,而且不加班會扣錢。”

每天長達12小時的工作時間、工時長、工價低、被強制加班、加班費也被中介剋扣,是工人對工廠感到憤怒又無可奈何的地方。“老哥別去,都是黑廠,我們去上網”是“大神們”用來相互調侃的話,但實際上“沒錢吃飯,再黑的廠也要進”。“大神”喜歡把進廠工作稱為“挑戰黑廠”,但很多人會在當天交了身份證過去,當天就回來並宣稱“挑戰失敗”,偶爾向別人吹噓自己的“黑廠一日遊”。

(三)勞動力再生產:低度維持和更替的斷裂1. 維持:降到最低標準的生活模式

按布洛維的經典劃分,勞動力再生產包括兩個方面:維持和更替,其中維持指的是勞動者恢復體力腦力的過程(Burawoy, 1976,1985)。對“大神”來説,三和即是他們“維持”勞動力再生產的基地。三和低廉的生活成本與日結工作的盛行使“做一天,可以玩三天”成為可能,讓幾乎沒有任何財產積蓄,在生存邊緣掙扎的勞動青年有了棲息之地。

“大神”有的在網吧通宵至天亮,有的住在旅館牀鋪,還有的夜宿在屋外的廊檐下。網吧通宵六元,旅館提供15元一晚的牀鋪、30元一晚的單間。因此“大神”又分為不同的階級段位:錢夠的在旅館睡牀鋪或是單間;錢不多的,睡在網吧;再沒有錢的,就睡在海信人才市場門口——這裏被“大神”戲稱為“海信大酒店”,晚上睡滿了“大神”;甚至有些“大神”直接睡到大街上。M3通常選擇在網吧通宵過夜,然後第二天早晨再出發去找薪水日結的工作。

M1表示:

“自己目前還住的起15元一晚的牀鋪,但是牀鋪太髒,如果手頭寬裕的時候,偶爾會奢侈地住個30元一晚的單間”。

M2稱:

“自己一般選擇住進30元一晚的單間,也有8元、15元一晚的集體宿舍,只是裏面很髒很吵很雜。”

飲食方面,雙豐麪館多年如一日地提供4元一份的麪條和米粉,被稱為“掛逼面”;渴了就喝2元一大瓶的清藍礦泉水,俗稱大水,2塊錢兩升,大神上網之必備,喝農夫山泉是大神主要的炫富方式;煙癮來了就抽2角一根的散煙,實在沒錢撿兩個煙頭過過癮也是可以的。M1、M2、M3稱自己早餐吃的一般都是2元一份的腸粉。但在三和,也不是所有的人都吃得起這樣的一頓早餐。

2. 更替:被放棄的勞動力再生產

勞動力再生產的“更替”過程,也即勞動者的代際更新,主要涉及勞動者的家庭綿續、子嗣撫養和老人贍養等方面。來到三和的勞動者,往往已經陷入困頓,不願與家人朋友聯繫。他們不成家立業,形單影隻,更拒絕與陌生人交往。

**我們調查中受訪的“大神”大都是單身男性,由於主觀或客觀的原因,他們中的大部分人都沒有成家,甚至放棄了成家的念頭。**往往由於感情不和等因素,他們與父母家人的關係僵化,家庭生活在他們身上不復存在。即便是過年期間,不少“大神”寧可在收容所或者是露宿街頭,也不願意回家同家人團聚。M1今年三十六歲,在三和待了十多年,他連個朋友也沒有。但他也並不想回家,他有兩個哥哥,一個妹妹,都已經結婚生子,而他沒有女朋友,回去“沒面子”。

除了不與家人聯繫,“大神們”也很少朋友。在三和存在着被“大神們”稱為“狗推”或“狗帶”的羣體,沉迷於賭博以後因為還不上賭債,便採用拉人下水介紹大神成為賭徒的方式從中抽成。一些初來乍到的“大神”很容易被“狗推”欺騙,開始參與賭博,染上賭癮揹負賭債後便隱匿於三和再難上岸。久而久之,一些經驗豐富的“大神們”逐漸在“狗推”氾濫的情況下學會了辨識,學會了不輕易和他人交心、對自己的個人真實信息保持神秘、維持警惕防備的狀態。

Y1説:

“一天上班十二小時睡覺八小時,中途吃飯休息兩小時,下班洗澡洗衣服兩小時,上班不能聊天,下班大家都很忙。”

對於以前認識的朋友,他覺得:

“都是坑貨,之前一起工作認識的兩個人,説沒飯吃,就借出去70元,結果借出去的錢一點反應都沒有。現在搞得自己餓肚子,真的好人難做。”

到三和之後,不斷被拉入網絡賭博和被黑中介坑害的經歷更使得他們對陌生人極度警惕。

(四)灰色地帶:監管缺位1. 臨時工管制的缺位

長期的招工需求讓工廠與勞務中介形成一套對接體系。工廠大量派遣工招收及合同事項交由中介負責,勞務公司只為賺取介紹費,亦並不對工人進廠之後的事情負責。工廠逃避繳納五險一金,工人受了工傷也不予處理。L1坦言他曾跟中介一起工作過,他説:

“中介套路就比如説招工時説好18塊一小時,等你籤合同的時候就沒有了。進了廠之後,做不到工期就扣錢,兩個月時薪15塊,沒幹到兩個月辭職了就會變成13塊。還有各種廠裏面不收的費用像保險費、管理費、水電費等,中介都會跟你要,工資本來20塊一小時到他們手裏招人就是15塊一小時。乾的活又累又難,還有説一天干8小時,實際要幹10小時的。”

“中介叫我去工廠幹活,幹完活就把我微信拉黑了,一分錢都沒給。”

L1説起一次被騙經歷仍感到大受打擊:

“找他他不認,我一個人拿他沒辦法,工友也都不認識。”

然而當筆者問及為什麼招工環境那麼惡劣還要通過黑中介找工作,大多數回答都是“沒得選”。Y1説:

“三和只有黑中介,如果實在沒錢,又搶不到日結,黑廠也得進。”

2. 售賣身份

三和周邊常常有一些回收身份證、手機、銀行卡的小販,身無分文的“大神”迫不得已會選擇在這裏低價出售身上僅有的個人物品。**當被問及來到三和的緣由時,監管松、不要身份證是大部分人給出的緣由。**L2就是將自己身份證賣掉的人之一:

“過年那時候餓慘了,一百塊就賣了。”在當下生存面前,其他任何問題都是次要的。只是失去身份證以後,他“沒有身份證連工作都找不到,每天只能癱瘓在這裏,開始想找班上了,想離開這個鬼地方”,

然而,並不是他想離開就能離開。

L1也是沒有身份證的人,但他“不是把身份證賣掉,是在早些日子不小心丟了”。平日只能在三和找不需要身份證的日結,或者通過黑中介找到不需要證件的廠活,但這對他來説不是一個合算的選擇:

“沒有身份證進廠的工價很低,別人17塊一小時,我13塊一小時,一天10個小時少40塊,二十天就少800塊”。

M2在一次偶然中認識了一位中介,中介表示只要他同意做法人,就給他1000元作為報酬。於是,他配合中介開通數字證書,前後花費了七八天的時間,最後身份證也被拿走了。前前後後,M2共補辦了四次身份證,當了四次企業法人。至於數字證書和身份證是否用於別的用途,是否有欠下貸款,他一概不清楚,他甚至覺得這都不算騙,“拿了錢,這就是代價”。

****▍****懸浮社會:“大神”社會形態及其養成

“日結勞動”作為一種勞動形態,其固然存在僱用關係不穩定、勞動保護欠缺等特徵,不過這與傳統的臨時用工並無差別。真正值得注意的是這一勞動體制背後特殊的勞動者社會形態。年輕工人無法順利實現成家立業、更無法保全其正常的社會形態,這種特殊的社會形態是當下青年勞動者的普遍困境,更是日結體制的真正問題所在。

(一)懸浮社會:“大神”的社會形態

對傳統的零工勞動者來説,零工僅僅意味着起僱用方式的零散化,而其社會狀態卻是相對穩定的。最為明顯的是鄉村的臨時僱用羣體,臨時工作作為獲得收入來源的方式,是勞動者維持其社會生活的一種工具與補充手段。這在鄉土中國時期便已存在,農民普遍依靠“農工混合”的經濟模式來維持社會團結(費孝通,2001;甘陽,1994),不穩定的僱用和工業勞動並不至於對其穩定的社會生活造成衝擊。然而,**“大神”與他們有着截然不同的社會面貌,他們逃離傳統的社會關係與社會網絡、捨棄正常的社會生活,僅保全自身最基本的生存所需的物質需要。**參與臨時工作並非勞動者努力工作以支持其穩定社會生活的手段,毋寧説,正是由於他們放棄了對正常穩定社會生活的追求,並由此降低了對生活物質與精神的要求,才熱衷於日結勞動。如果説傳統的臨時用工是勞動者無法獲得穩定就業機會下的次優選擇,那麼對大神來説,臨時就業就是一個最優選擇,穩定就業才是無法獲得日結工作之後不得不接受的次優選擇。

M1覺得三和的生活像一個簡單的遊戲:

“就天天這樣搞一下,習慣了,好,這下完了,就陷進去了,其他的事情都不想幹了。像吸毒一樣,上癮了”。

在他看來,日結類的工作一多,人就變懶了。一些招長期工的工廠招人時,甚至打出入職就發獎金的廣告,但一些人仍不願意去。

M2表示:

“日結習慣了,自己變懶了,月結工作真的無法適應,只有每天工作結束拿到工資心裏才踏實。”

M3和M4稱:

“只要過上了這種吃了上頓沒下頓、居無定所、無所事事、幹一天躺三天的自由生活,就像是一個漩渦,進去了,就逃不出”。

M5表示,

“進過一些大廠,像是富士康、三星,可是工作太累人受不了,現在只想找一些日結零工,做一天拿一天的工資,明天的事情明天再説,如果老闆人不好明天就不去了。有時候自己甚至可以在網吧泡一個星期,沒錢的時候再出來找工作”。

M6這樣解釋自己的“大神”生活:

“大神的特徵就是不想幹活,首先是懶,工錢太低了不想幹,工作太累了也不想幹,沒錢的時候幾天不吃飯,然後睡大街。”

田野中的若干案例給我們清晰地展現了大神們放棄穩定社會再生產的過程。出生於1992年,16歲就離開廣西老家在外工作的青年小培,最初在深圳B公司從事汽車噴漆工作,儘管工作辛苦、環境較差,但是工作穩定、薪水較高,他每隔一段時間就把錢寄回家給爸媽,假期時間也會來到附近城市看望姑媽等親戚。2012年,由於對工作環境生厭,他辭職離開公司,開始尋找別的工作,逐漸與家人失去聯繫。剛開始,他稱自己與朋友合夥在上海投資開旅館,但是不久投資失敗,自此徹底與家人失聯,在此期間父母不知道他身在何處,甚至不知他是否還在人世。直至2020年回到深圳工作,才與家人聯繫上,但是由於身負債務,僅以打零工為生,極少聯繫家人,即便回到家鄉也不進家門,與家人親戚的聯繫也僅限於沒有伙食費之時向親戚借錢,家裏的人和事似乎與他已無關聯。而1994年出生的女工小連,先前一直在工廠穩定工作、小有積蓄。後來和朋友一起參與網絡賭博,沉迷網絡賭博的時候“一個晚上就輸贏十幾萬”,最終不僅把自己幾年打工掙下的十餘萬元存款全部賭輸,還通過網絡借貸身負沉重的債務,難以上岸。經歷了這樣過山車般的金錢輸贏進出,她再也難以忍受在尋常的工作崗位上掙工資、存錢,開始過着半流浪的生活,平時就在網吧、肯德基等地逗留,實在沒錢了再打零工餬口。

**在失去了穩定的生活目標的前提下,“大神”們普遍不願意再去忍受艱苦的工廠勞動。**他們説自己“越玩越散”,指的就是這種由於無所寄託、無所負擔而失去了生活與工作動力的狀態。與老一輩工人只要有錢就願意幹、積少成多的勞動付出相比,“大神”認為“處處是黑廠”,不願意為了工資放棄逍遙自在的生活。這種無拘無束的“自由”狀態,成為他們生活的最重要的目的,而傳統的社會角色與社會期待,似乎已成為韋伯意義上“披在他們肩上的一件隨時可甩掉的輕飄飄的斗篷”(韋伯,2010),作為身外之物可被輕易拋棄。

日結勞動的突出特點由此體現在勞動力再生產方面:一方面將“維持”的標準降到最低,另一方面則放棄了勞動力的“更替”。勞動者放棄了“社會再生產”的內容,其社會狀態可以定義為一種“懸浮社會”:勞動者與鄉村社會及城市社會之間的有機連帶已然斷裂,人生不再以建立完整的家庭、進行家族綿續為目的並付出艱苦努力,而是放棄生活及社會發展長遠規劃,通過降低生活要求,聚居都市地帶,來享受自由、輕鬆、散漫的生活。由是,他們陷入自暴自棄的境地,試圖以對自由的嚮往、逃離工廠企圖獲得對自我人生的掌控感。

(二)勞動力再生產的代際效應:大神社會形態的養成過程

如果説“懸浮社會”是以“大神”為代表的新一代勞動者突出的特點,那麼為何不同代際的勞動者具有截然不同的社會面貌成為一個重要問題。我們認為,這是兩代人在不同的社會經歷之下,經由不同勞動力再生產方式孕育所催發的不同後果。由此,我們需要回溯第一代勞動者成長過程中的社會經歷,並比較新一代勞動者成長過程中的社會經歷。

四十年來,中國第一代勞動者在**“拆分型勞動力再生產體制”**下,雖然家庭分散、無法團聚,但是都努力通過給家庭匯款、再嵌入消費的方式努力“做家”。在此過程中,家庭作為一個想象的共同體而存在,流動中的父權、“做家”的行動以及跨地域的“親代在位”等作為家庭的表徵出現,是家庭成員不在場的條件下的家庭有效維續方式(金一虹,2009,2010;張少春,2014;吳重涵、戚務念,2020)。這種“流動中的家庭”是傳統家庭在家人外出工作、家庭成員離散之時的動員能力的體現,展示了中國式家庭獨特的韌性(譚深,2011)。在第一代農民工看來,老家的社會生活才是人生真正重要的“主角”,而城市工廠的勞動只是工具性的“配角”。

老一代農民工的工作與生活搭配的方式,與他們的成長過程與社會經歷有着內在關聯。第一代工人出生於20世紀六、七十年代、成長於在農村社區,受到中國傳統的家庭、宗族文化氛圍的影響,經歷了農村社會的薰陶,基於鄉村生活建立他們生命的意義。他們要完成家族綿續的重任,在農村的面子競爭中努力向上流動。改革開放以後,他們離開農村老家進入東部沿海工廠工作,為的是完成前述人生的關鍵任務。可以看到,將這些農民塑造成為工人背後的社會過程,並非來自於城市生活,而恰巧是基於農村社會生活的鍛造。即便是遠離家鄉、進入工廠之後,表面看工人並無過多的社會操演的成分,但這並不意味着在此期間沒有社會生活:實際上,對他們而言,全身心地投入工作、掙錢並將工資寄回老家完成“關鍵任務”,即是在操演自己的社會身份並完成自己的社會使命。他們的根緊緊地聯繫着農村,這就是第一代勞動者勞動付出背後的社會觀念,也是支撐着第一代勞動者温順、頑強、高忍受性的勞動特點背後的社會基礎。

然而,這種社會觀在不同代際間進行傳承時遭遇到了挑戰。訪談可見,**新生代農民工家庭責任感與老工人明顯不同。年輕工人家庭責任感普遍缺失,相當一部分青年對組建家庭沒有嚮往,即便組建了家庭,也無法保證家庭的穩定性。**不少工人將組建家庭視同兒戲,輕率地同居、結婚,又同樣輕率地分居、離婚。問及家庭關係破裂的緣由時,受訪者往往回復由於吵架、性格不合或者是生活壓力。在婚姻前、婚姻中,玩一玩的心態和行動十分普遍。跨地域婚姻、不斷流動的狀態,以及城市社會的誘惑力進一步瓦解了家庭存在的根基。這種輕易組建和瓦解家庭的行動,可謂一把“雙刃劍”,一方面為年輕工人提供了更多的選擇,另一方面也讓他們失去了家庭的庇護和為家庭付出和隱忍的動力。

在留守生活時期,由於父母不在身邊,社區人口流失、紅白喜事壓縮,社區公共生活大幅縮減,鄉村生活內在意義感降低,基於農村傳統內在要求的社會化過程在第二代勞動者身上並沒有完全實現,這就導致第二代農民工不願意以農村中世代相傳的目標作為生命準則,不再如同第一代農民工一樣,遵循農村傳統的意義體系,畢生奮鬥去完成撫養優秀的後代、修建體面的住宅等關鍵任務。留守時期的社區生活單調乏味,大部分留守兒童被遊戲工業捕獲,留守生活的社會生活是圍繞“遊戲的世界”展開的(張明皓、葉敬忠,2019;王歐,2019)。某種意義上,“大神們”在工作崗位上沉迷於“遊戲的世界”並非城市生活期間新的習得,而恰好是鄉村留守期間遊戲沉迷的延續,因為其在鄉村時期的生活重心本就不在社區中,而是在網絡世界內。

同樣,進入城市以後,其勞動經歷和城市化經歷同樣讓他們在現實中發展穩定社會關係面臨困難。**勞動環境的枯燥、嚴苛、乏味令他們難以在某個工作場所長久堅持;而居無定所、不斷漂泊的經歷,使他們少有機會參與到社區生活中並形成穩定的社會交往關係。**他們也無法如一代農民工一樣,在城市裏重建一個類似浙江村、河南村的基於老鄉關係的“飛地”型社區,或者藉由鄉村的社會關係鞏固城市的社會基礎,更遑論通過結識城市市民搭建新的關係,實現社會資本的正向增長。陷入網貸、網賭陷阱以後,由於身負重債,大部分的大神更是主動斬斷了與親戚朋友的一切聯繫,社會資本急劇下降,產生了社會資本的負向轉化。

由此可見,正是第一代農民工離開家鄉、進入城市工作所塑造出的拆分型勞動力再生產體制,構成了培育第二代農民工社會形態的基礎,這就是新工人社會再生產的過程。兩代勞動者不同的社會再生產的情境,以及不同的社會經歷塑造了不同的社會主體。而且從某種程度而言,“大神”的產生是根植於第一代勞動者的勞動體制內部的,維持第一代勞動者社會再生產的拆分型體制,內在地孕育了充斥日結體制的“大神”,此即勞動力再生產的代際效應。

****▍****日結體制與“世界工廠”勞動體制的形態學

過去四十年間,中國作為“世界工廠”產生了豐富多樣的勞動場景,匯聚了大量的勞動者,更塑造了多種勞動形態。因全球化資本進入中國、與中國發生碰撞所產生的不同處境,產生了勞動過程、市場競爭、國家介入、勞動力再生產的不同屬性和配置,也就產生了不同勞動體制。這些不同的勞動體制,構成了中國“世界工廠”的各個片段。

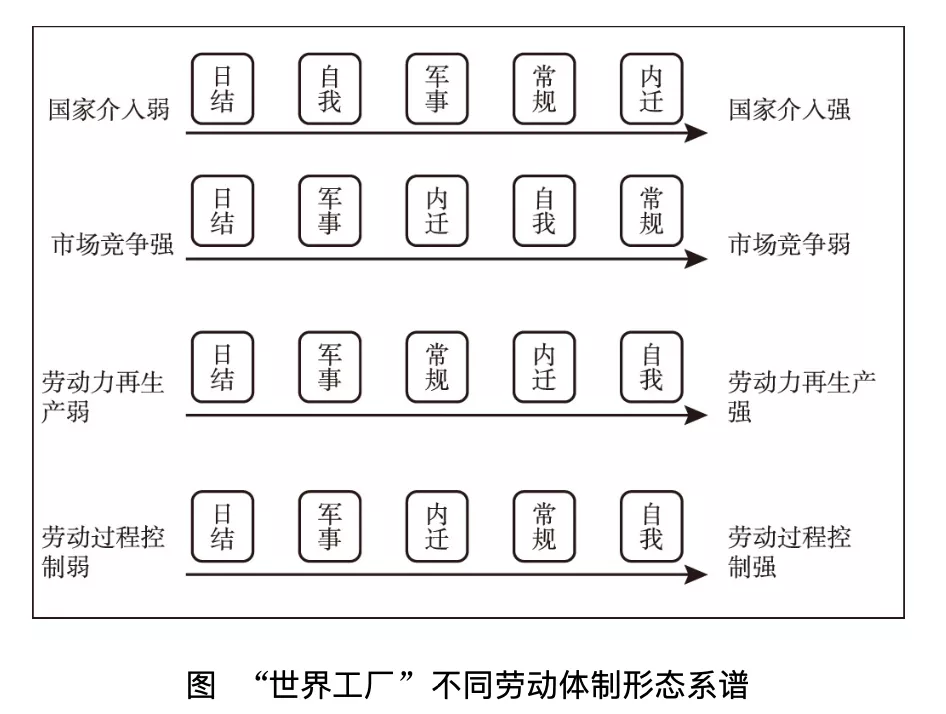

根據布洛維“勞動體制”的概念,學界已經圍繞南海本田、富士康、自耕農、內遷工廠等不同的勞動場景進行了深入分析,並整理出若干勞動體制的類型。下表中我們總結了若干中國場景下的勞動體制,並在工廠政體的四個維度上指出他們與日結體制的異同。

顯然,不同勞動體制展現的是資本在進入中國場景之下的不同處境和的不同策略,及他們與勞動者之間角力的最終效果。常規工廠專制體制下的勞動者,因資本在市場競爭方面的強勢位置,以及工廠勞動過程、管理風格的要求,為勞動者的社會空間打造了一個發展的可能。準軍事化工廠專制體制之下的市場競爭壓力和管理風格,使得勞動者更多地處於高強度的勞動和低度社會生活之下,典型地呈現在富士康軍事化管理的勞動體制之中。在“世界工廠”的附屬地帶,菜農、養豬農等非正式產業,依託自我勞動政體以自我規制的方式服務於世界工廠,但是非正式產業的形式,在一定意義上幫助其維持社會內部團結,通過“做家”維持家庭生活的完整性。在內遷工廠中,工人通過在本地居住和本地工作保持了勞動力再生產的統一,通過將工廠放置在地方傳統和地方脈絡之下,工廠管理和勞動過程進行了適度退讓,給工人創造了一定的社會空間。日結勞動體制,則以“世界工廠”的浮動訂單為勞動崗位,長時間、高強度和重體力投入,在勞動者一端則僅維持日常體力,放棄了勞動力再生產更替和長遠發展的可能。不同勞動體制的組合,構成了“世界工廠”的勞動體制的整體。

如果依照勞動體制的四個維度分別排序,就能得出不同勞動體制的系譜。

表面看起來,日結勞動體制與“世界工廠”之下其他的勞動體制都有所不同,不易直接比較,但是當我們將之進行排序進行比較,就會發現:不同勞動體制之間的內在邏輯是一以貫之的。從國家介入、市場競爭、勞動過程還是勞動力再生產的角度看,儘管在右端,不同的勞動體制所佔據的位置各不相同,但是不管是哪一個層面,日結勞動體制佔據的是最為左端的一維:國家介入最少,市場競爭體現得最激烈,勞動過程的掌握程度最低,勞動力再生產的穩定性最差。

“世界工廠”不同勞動形態的譜系折射了日結體制在邏輯上與其他勞動體制內在的關聯。可以看出,不同的勞動體制的出現並非同時產生的,而是有先後順序和因果關係的。一方面,後來的勞動體制有可能是對先前勞動體制的調整——例如內遷工廠的勞動體制的產生,部分地就有東南沿海“世界工廠”在招募勞動力方面面臨困難的原因;另一方面,後續勞動體制可能是之前勞動體制的邏輯結果。正如我們在前文所分析的一樣,正是拆分型勞動體制所附帶的留守經歷、離散家庭、鄉村抽空、社區瓦解等因素,直接塑造了新生代農民工特定的成長和社會經歷,並孕育了“三和大神”的內在主體。在此意義上,日結勞動體制的產生正是以拆分型勞動體制為代表的諸多中國勞動體制的制度性後果。

****▍****結論

“大神”的生存狀態令人驚愕。“日結體制”下的“大神”工作、生活、家庭關係、人際交往、未來預期都極不穩定,高度原子化和短視化,並放棄了勞動力的再生產的努力。相較於傳統中國勞工馴服耐受、吃苦耐勞、兢兢業業的形象,短短幾十年間,勞動者羣體已發生了翻天覆地的變化。不難發現,作為新勞工的“大神”與老一代工人之間最明顯的區別,在於其內在的社會形態的不同:老一代工人的“社會”,是鄉村基於家族綿續和麪子競爭等內容所構築的倫理社會,而新工人的“社會”,是與鄉村脱節、又無法嵌入城市社會的“懸浮社會”;而如何理解勞工的這些變化,需要追溯勞動者的社會經歷,塑造這一代勞動者的政治—社會環境,和他們的社會再生產過程。這種勞動體制不同於以往針對農民工的觀察中所發現的常規的工廠專制主義政體、準軍事化的工廠專制主義政體、自我生產政體等,比較的視野可以看出,日結體制並非僅僅是中國多種形態勞動體制的一個新增片段,更可能是前述體制的累積效果的體現。

四十年來,拆分型體制之所以能夠被接受,是勞動者同意作為臨時工具性安排的外出務工和作為最終目的鄉村綿續之間的相互組合與搭配。在一定程度上而言,拆分型體制也是一種在商品化浪潮之下勞動者與資本之間基於“同意”而建構的勞動體制。然而這種權宜之計的安排下所造就的勞動體制,作為一種體制機制,產生了“未預料”的體制性後果。**在拆分型體制下,農村社會發生了巨大變化,這種變化成為留守兒童的核心社會經歷,經由集體記憶內化到留守兒童身上,從而生成新的鄉村社會結構,此即社會結構化的過程。**這一後果其對“世界工廠”的維持,也產生了反噬的後果,即勞動者用腳投票,逃離“世界工廠”,倒逼“世界工廠”改變過往四十年間所建立的勞動秩序。在此意義上,日結勞動體制本身就是拆分型勞動體制的制度後果,體現出了制度的思考與再生產過程。

如何在高質量發展中實現共同富裕,已成為中國打造“國內國際雙循環”新發展格局的核心任務。儘管“大神”僅僅是新一代勞動者中的極少部分,但是“大神”的出現,提示了中國民眾和家庭在市場大潮沖刷下逐步失去韌性的風險。由此,改變“世界工廠”的勞動體制,打造更加具有包容性的勞動形態,應當成為未來中國發展的必要議題。