“我們從哪裏來?”——從四千年前的小河人羣到現代新疆人_風聞

我从新疆来-我从新疆来官方账号-从人物到文化、不断探索异域风光,诉说不一样的故事。2022-01-20 10:07

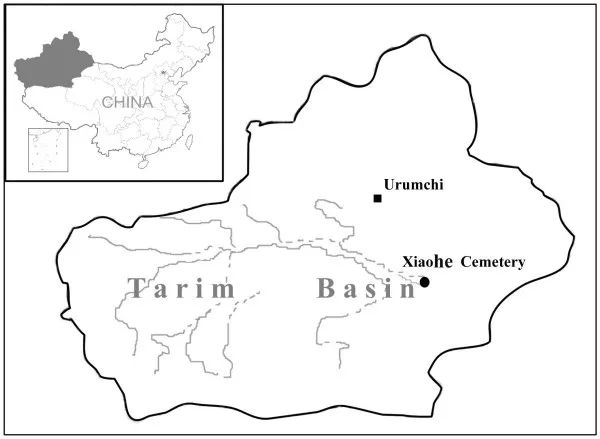

1900年,一位名叫奧爾德克的羅布獵人在羅布泊地區(今若羌縣)的孔雀河下游河谷地帶偶然發現了傳説中的“千墳地”,即現在的小河墓地。

奧爾德克的這一發現引起了眾多歐洲考古學家與探險家們的極大興趣。其實,從19世紀末開始歐洲考古學界就掀起了一股“新疆考古”潮流。一時間,斯文·赫定、斯坦因、伯希和等眾多探險家、學者與偽學者們在考古好奇心與財富野心的驅使下紛至沓來。

也正是在這種“考古”潮流的推動下,斯文·赫定委派瑞典考古學家貝格曼僱傭奧爾德克為嚮導去尋找“千墳地”。貝格曼與奧爾德克歷經千辛萬阻,行舟渡過孔雀河後終於發現了流傳於民間的“千墳地”。

由於離這片墓葬羣不遠處有一條無名小河,於是貝格曼以“小河”命名了這塊墓葬羣,如今的“小河墓地”這一稱呼便誕生了。實際上這條小河原名叫“庫姆達爾雅”,意為沙河,可惜的是貝格曼當時並不知其名。

滑動查看高清圖片

貝格曼在小河墓地盜挖墓葬共12座,藏品200餘件,他還發現墓葬中出土的一些衣物,尤其是帶流蘇的腰布與丹麥青銅時代的墓葬出土品驚人的相似,但他並不認為二者存在直接的聯繫。最終,貝格曼把發掘出土的墓葬與藏品都運到了斯德哥爾摩。

在親手挖掘完沉睡了數千年的小河墓地之後,貝格曼在他的考古日誌《新疆考古記》中寫下了一段著名的考古宣言:

“在他們最後的睡眠中,一切都忠實地匯入了死亡,親屬們為他們準備了來世的給養和維持以往人間生活的一切象徵性物品。數不盡的風暴在他們頭上呼嘯,寧靜的夜幕下,永恆的星河高高懸掛於頭頂之上,每一個夏季,熾熱的太陽都會照射在他們的軀體上,也正因此他們才能如此幸運地得以長時間擁有着一個和平的安息地,直到某一天,有陌生人來到這裏才攪擾了他們不醒的長眠——為了發現一些未知的東西。”

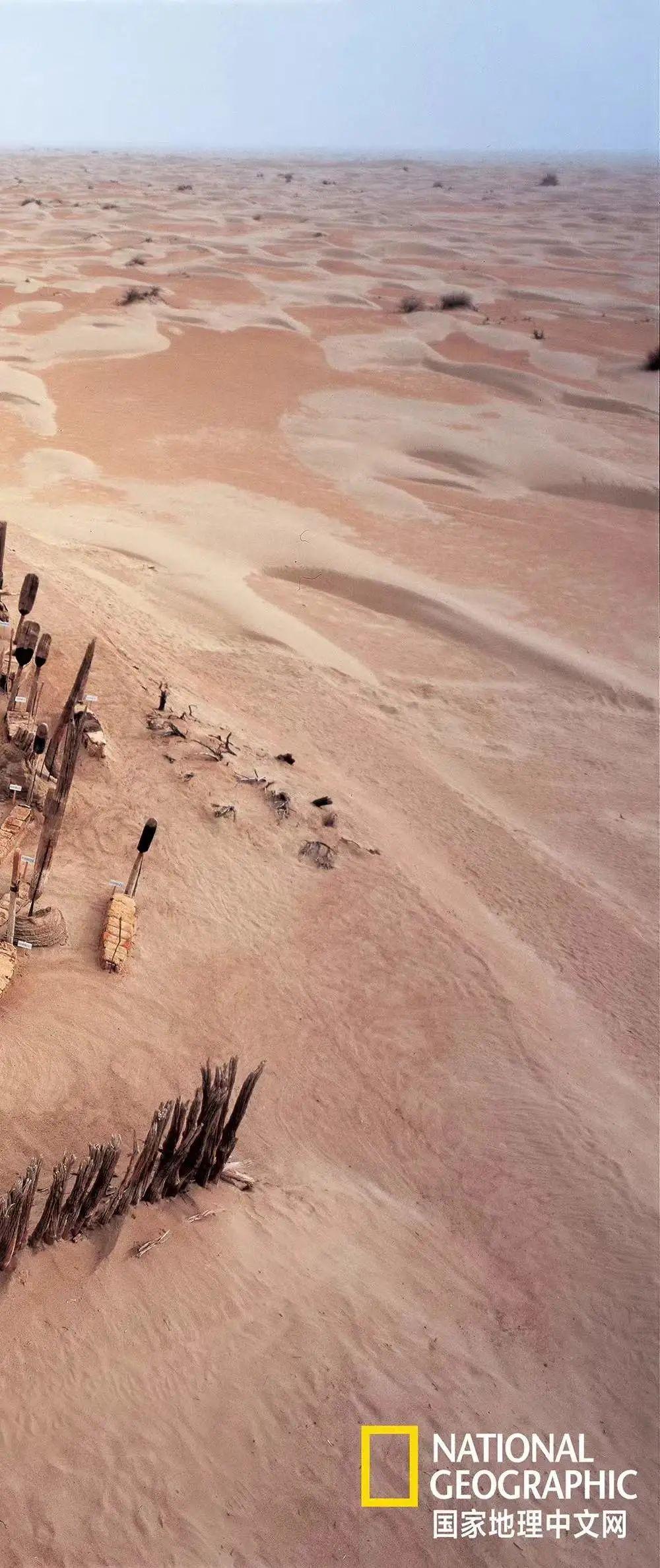

▲夜晚的塔克拉瑪干沙漠

雖然隨着貝格曼的《新疆考古記》的出版,小河墓地以其宏大的規模、特殊的墓葬習俗和豐富的文化遺產引起了世界各國學術界的廣泛關注,但在貝格曼之後鮮有人踏上對小河墓地的考古之旅。

時間來到2003年,在新疆文物考古研究所的前所長王炳華老師等人的嘗試下,終於由新疆文物考古研究所派出考古隊正式進入小河墓地開展全面科學考古,小河墓地得以重新進入到人們的視野當中。

經過4年又10個月的田野工作,已知的墓地面積已達2500平方米,分南、北兩個區域。墓地從層位來看,自上而下分為五層。考古隊發掘出的小河墓地墓葬數量達到330座,不過令人遺憾的是其中有160座墓葬在考古發掘之前已被盜墓者所盜竊。

隨着大量乾屍的出土,小河墓地成為了世界上迄今為止發現乾屍數量最多的單一地點。同時,小河墓地也成為了迄今為止在塔里木盆地發現的最早的考古學文化之一,時間跨度在距今4000-3500年之間。

小河墓地裏埋葬的人羣是誰?

在探究古代人羣的演化脈絡時,僅僅依靠傳統的史料與考古學證據難以做到系統又精準地復原人羣遷徙與融合的歷史軌跡,也難以量化不同古代人羣互動時的人口、方向等參數,但新興的分子人類學手段為此提供了可能,即通過藉助遺傳學與古DNA研究技術,我們能夠重構古代人羣的遷徙與融合的歷史圖景,接下來所要講述的小河人羣的演化歷史正是基於近年來分子人類學界所取得的最新成果。

小河墓地的墓葬從層位自下而上可分為五層,大致呈地上三層(1、2、3層)和地下兩層(4、5層)結構,層數越深意味着年代越久遠。

在已知最深層與最上層的墓層之間有將近五百年的時間差,這五個多世紀的歲月更替表現在小河人羣中的變化不僅在文化,也在不斷多元化的血統上。

小河人羣的血統組成十分複雜,DNA包括歐洲、南亞、中亞、北亞和東亞的成分。即便是處於最深墓葬層中的小河早期人羣,他們就已經在血統上表現出既有歐洲成分,又有北亞與東亞成分的多元混合特徵,隨着墓葬層由下到上的演替,各墓葬層人羣的基因多樣性更是在不斷增加。

即從距今4000年前小河人羣定居到塔里木盆地東南部開始,在其之後的500多年裏小河人羣與周邊人羣進行廣泛互動的同時也發生了基因上的交流。

伴隨着基因交流發生的還有一些文化觀念的變化。在地下的兩層中都有被祭祀的泥棺材,棺中皆為女性,棺前還有牛頭祭祀,這些墓葬習俗體現了早期小河人羣社會中女性地位之高。

然而在上三層中並沒有發現對於女性的這種特殊墓葬儀式,這意味着隨着時間的推移和外來人羣的遷入,小河人羣社會發生了重大的文化轉變。

從DNA來看,小河早期人羣母系DNA具有較多的北亞與東亞成分,也有一部分歐洲成分,父系DNA則都是歐洲成分,這表明至少在4000年以前東西方的人羣就已經在中國新疆地區相遇,並完成基因交流,隨着與周邊人羣的互動,小河中後期人羣的母系和父系DNA皆以歐洲成分為主體。

點擊更換圖片

▲小河公主及其想象圖

小河人羣從哪裏來?

新疆自古以來就是東西方文明交流的重要樞紐。

從青銅時代早期開始就有來自東西方的人羣遷徙至新疆,雖然新疆地區最早的人類活動可以追溯到四萬年之前,但目前能證明塔里木盆地存在穩定居住羣體的最早證據只能追溯到公元前三千至兩千年前。

除了小河人羣外,青銅器時期(從公元前四千年到公元前一千年左右)的新疆在阿勒泰、伊犁、哈密和巴里坤等地都出現過青銅文明人羣。

DNA研究成果表明,當時新疆東西部人羣的DNA成分大部分都是以歐洲成分為主,且在結構與類型上具有一定的一致性。

那些青銅文明人羣經過不斷地發展與演變進入了鐵器時代。

鐵器時代初期的人羣的DNA自然是繼承自青銅器文明人羣,但隨着新疆東北部(阿勒泰、哈密等地)的人羣不斷受到來自北亞與東亞人羣的影響,主要的DNA成分開始趨向於北亞與東亞成分。由此,在青銅器時期新疆東西部人羣的DNA成分一致性開始出現一些細小的差異。

大約從公元前9世紀開始,新疆地區進入鐵器時代。鐵器時代初期在歐亞大陸上出現了最早的遊牧民族。

這些操印歐語的遊牧民族憑藉着馴馬和輪式戰車等先進技術在歐亞大陸之間快速擴張,在適宜從事遊牧生產的沃土的吸引之下,這些遊牧民族進入了北疆地區,遊牧生產方式也在此普及開來。

於是新的一輪文化和族裔的交流與融合在這一時期正式開始,人類文明在鐵器時代踏上了一個前所未有的高峯,從此文明的號角在世界的各個角落輪番吹響。

北疆地區出現了一系列具有遊牧文化色彩的文明,南疆地區則依然是綠洲農耕文明佔絕對主流。在DNA成分上,此時的南疆塔里木盆地的綠洲農耕人羣與北疆伊犁地區的遊牧文化羣體具有相似性與連續性。

到了公元前3世紀,人類歷史上有史可證的早期遊牧民族具有國家規模的政治體——匈奴汗國誕生了。匈奴汗國的形成為後世兩千多年曆程中北方遊牧民族與中國各農耕文化區人羣的頻繁互動拉開了歷史的序幕。

強勢的匈奴汗國向四方輸出着它的影響力,與之伴隨的還有大批北方遊牧民族的擴散與流動,這些遊牧民為中國的北部與西部人羣注入了新鮮血液。

匈奴之後的北方草原徹底成為眾遊牧部族追逐權勢的角鬥場。從柔然到突厥,從回鶻到蒙古,漠北草原間歇性的誕生着一批又一批遊牧強權,這些強權無不期望將自己的勢力範圍輻射到今中國的北部與西北部地區。

於是乎,在戰爭與貿易之中,在交流與碰撞之間,來自北方草原的遊牧民族在新疆古代人羣演變過程中扮演的作用不斷增強,來自北方草原的語言(如回鶻語、蒙古語)在這片土地上紮根。

同時,那些原有的文明人羣也並沒有消失,後來的回鶻語、蒙古語等語言承載了先前人羣的語言,他們的血液裏交匯着先前人羣的血液。

不斷地交匯與交融或許就是人類走出非洲以後能得以快速發展的重要原因,血統上的融合與文化上的多元無疑自始至終貫穿於人類文明演變進程之中。

從青銅時代到今天

在這幾千年的歷史桑滄之中,新疆見證了無數文明的發展、興起與消逝,也目睹了無數族羣的聚合與消散。

那些關於一個英雄、一座城市、一個文明甚至一個時代的宏偉傳説,不過只是漫長新疆歷史的點綴品。

一批又一批的人羣在這裏發展繁榮、繁衍生息,一個又一個文明在這裏光輝閃耀,吸引全世界的目光。

即便是繁榮輝煌如樓蘭古城也有可能在一夜之間化為烏有,但歷史的腳步卻沒有也不會因此就停滯——當樓蘭古城沒入黃沙之中時,在它的周圍仍有新的綠洲文明悄然散發着新的光芒。

不同的人羣在這片土地譜寫着自己的故事,他們書寫着自己的歷史,殊不知他們也在續寫着前一個人羣的歷史。而這些歷史傳到今天,交付於我們手中之時,我們所接到的是一本由成千上萬的不同人羣參與其中,共同創造的篇章。

回顧古代新疆人羣不難發現,這些人羣中包含來自印歐、阿爾泰、閃含、漢藏和一些未知語言與語系的羣體,他們在人種特徵上各異,在語言文化上各異,在生產生活方式亦是如此。

歷史的接力棒在這些表面看上去千差萬別的羣體的相繼傳承之下傳到我們手中,我們的語言文化中融合了那些各異的古代羣體的語言,在我們的基因中同樣照射着那些來自東西方人羣的影子。

在恢宏的人類演變史中,“我們是誰?我們從哪裏來?”並沒有簡單的答案。

主 編:阿布德吾力

副 主 編:劉美儀、艾孜則

版 塊:跡憶新疆

版 主:愛特肯

作 者:閯赫迪

校 對:伊瑪努爾·凱撒爾

排 版:楊鑑

圖片來源:網絡