回不去的叫故鄉(上)_風聞

来者建强-仁者见智2022-01-21 18:39

在過去44年的人生中,我們有過一段20年的相處時光,前十幾年,我們相依相偎,難分難捨,後幾年,我們若即若離,漸行漸遠。最近的20年,是我遠走高飛的20年,也是我們幾近決裂的20年。

2022年1月20日,我們相見了,可能是我們從此再也不相見的儀式。我再見到的是那個被叫作故鄉的地方。聽説它正面臨拆遷,我猶豫了很久才跨出這趟行程,回到那個生我養我而即將消失之地道一聲別。

這個道別儀式我早就想好了,接下來大家會看到,我回到那個叫浙江省金華市石門農墾場果木隊的故鄉是個什麼樣的地方。過去很長一段時間,我不會主動告訴人,我來自這個讓我深感“丟人”的窮鄉僻壤。

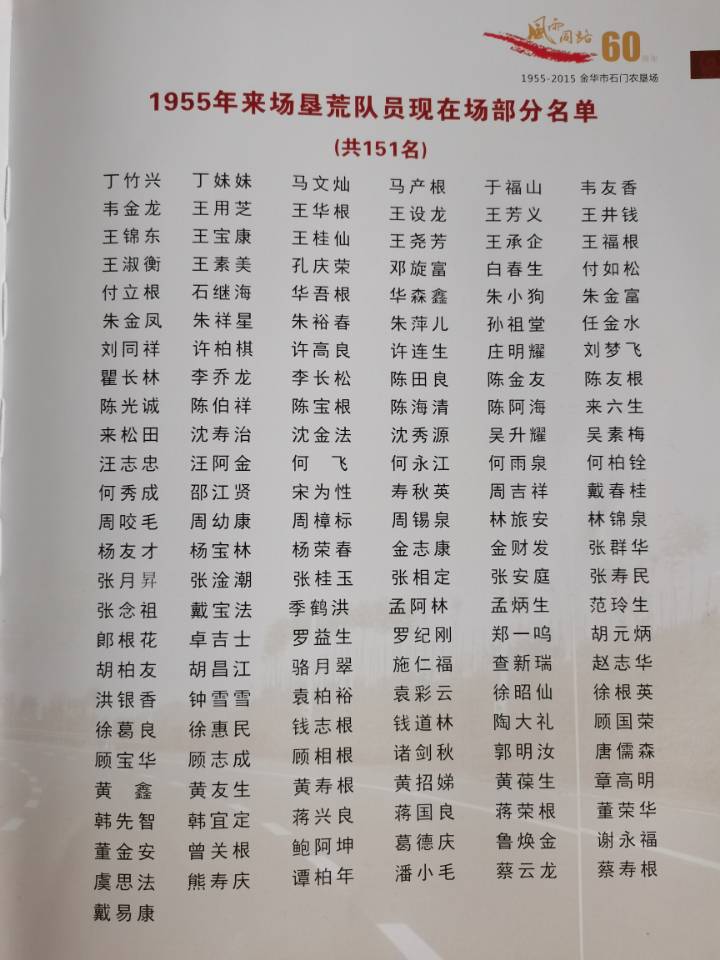

石門農墾場始創於1955年,附近有個大村名叫石門,農場或許因此得名。建場的初心大概是為了解決當時城市青年失業問題,1955年,剛剛成年的父親從杭州蕭山來此墾荒謀生,首批墾荒者有多少人?在一本“建場60週年”的畫冊中,有一份“1955年來場墾荒隊員現在場部分名單”,我看到父親和另外150位隊員親密地相擁在一起。這151人只能算是“部分”,還有部分可能早早地就被永遠遺忘,再也無從尋找。

在高中和大學,若要當着全班同學的面介紹自己的來處,我會選擇“七一農場”這個名字。確實,石門農場也叫七一農場。這裏頭藴含有多少革命的因素,我不清楚,換個稱呼主要是因為它不那麼土氣,便於掩飾自己寒微的出身,誰説越窮會越光榮的。其實,我對父親的“工人”身份也一直存疑,説全面一點是“農業工人”,即墾荒及從事農業生產的工人,我認為簡稱為“農人”更準確,而不該被美化成工人。人與民,也是有區別的,人屬於國家,而民屬於宗族。這很容易讓聯想到南北朝時期戰亂中南渡的漢人在江南各地創建的眾多莊園,在莊園裏勞動的是從北方逃出來還是難逃為奴的人,古稱“部曲”,另一支同路人叫“客家”,二者在後世有部分混同稱呼。

人在異鄉為異客。自從掙脱了農場土地的枷鎖,我迅速走上了一條與它決裂,也就是與貧窮、寒微決裂的道路。三所名校的連續深造幾乎是要我完全改變自己,而我很好地完成了被改造,終於進入了另外一個世界——另外一個所謂高級階層,讓過去的一切遠離了我。

近鄉情更怯嗎?現在已經不會了。當我站在那棵掉光葉子的梧桐樹前,我發自內心的一聲久違的招呼“我回來了”。我離開時,梧桐樹的腰圍大概只有現在的一半那麼粗,可能還沒有一半那麼粗。

與這棵梧桐樹相對的一排房屋中有兩間房,是我曾經住了近20年的地方,此刻我依然想稱之為“我家”。現在,那兩間已經成為隔壁村的居家養老服務照料中心的一部分。幸虧如此,否則它早該年久失修而在風雨中搖搖欲墜了。

在“我家”的後面高懸着施工的塔吊,架在隔壁村被拆除的房屋的空地上。農場佔地很大,與周邊鄉鎮的許多村莊犬牙交錯,果木隊作為較偏遠的一個生產基地,它被三個村子嚴嚴實實地包圍着。聽説,這三個村子都被拆得差不多了,拆了之後建什麼,我不清楚。只聽説“我家”拆了之後要為一個名叫“新能源汽車產業園平台拓展”的項目服務。但是,我又確切地聽説這個剛建成沒幾年的“新能源汽車產業園”快不行了(可能已經不行了),那麼在“我家”的地盤上該如何生產出新能量,拯救奄奄一息的汽車產業園呢?

人人都説家鄉好,果木隊這個名字早年並非浪得虛名。橘子、葡萄、西瓜、李子、甜瓜、柚子、水蜜桃等等,品類繁多的瓜果一年四季滋養着我,產量幾何,我一直沒有主動去關心過,父母也不會拿那些數字在我的面前堆積出一種自豪感。

因為水果產量巨大,在“我家”的斜對面建有一座臨時存儲水果的倉庫。這個倉庫的一大功能是,採摘下來的水果被送往城市各單位之前需要在此靜候。倉庫之上還有一層,那是隊裏的辦公樓。沿着鋪滿乾燥苔蘚和枯草的台階,我上去了。曾經奉母親之命前往繳納水電費或替父親代領每月幾塊錢的津補貼,我曾上去過多次。在幼小的心中,倉庫上面二樓的一排辦公室幾乎和天安門的城樓一樣是個莊嚴之地。

現在,與我撞個滿懷的是無法想象到的荒蕪,破碎的窗户玻璃格外冰冷,猛然扎向我的心口。

我鼓起勇氣走進那一間不知繳過多少水電費和代領過多少津補貼的辦公室,曾經的窗明几淨和井井有條蕩然無存,曾經那個珠圓玉潤的會計小姐姐不知去向。在她的座位邊上留下一框驕傲,一張“九六年度”的獎狀。頒獎典禮我沒有機會見證,當時我正漫步在浙江大學的玉泉校區。

獎狀頒給的是“奧托康果木場”,農場在上個世紀90年代做過一個夢,改製為奧托康實業總公司以期一飛沖天。“奧托康”聽起來與神奇的銀河系衞士“奧凸曼”的名字像極了。漫畫中拯救地球的宇宙英雄奧凸曼真的將怪獸們趕跑了嗎,前仆後繼擾亂地球的怪獸又是從何而來?奧托康不僅沒有拯救農場,反而製造一場噩夢,人們在一地雞毛中驚醒。新世紀之初,做完改制白日夢的農場得了“大病”,厚實的家底沒了,瀕臨破產。人們也發現了,經歷一場轟轟烈烈的改制和發展,過去説是大家的東西,魔幻般地進了個別人的家裏。

父親在改制前就退休了。所以,那樣的改制發展紅利幾乎是與“我家”絕緣。絕緣並非壞事。

不論我曾經有多麼排斥這裏——果木隊和農場,如今我對它依然有無法割捨的感情。我在一片死寂的住宅廢墟里默然遊走,早知昔日的農場住户基本已搬離,但我還是提心吊膽,萬一撞見一位久違的熟人,哪怕是乾癟黝黑的他(她)認不出我,我的心裏一定會起一陣驚濤。

走到一個熟悉的菜園子前,那裏曾是“我家”對門奶奶家的菜園子。過去,這個菜園子裏滿目光鮮,如今僅存一條白色塑料薄膜,籠着的彷彿是一具長長的乾屍。小時候,這位奶奶很疼我,家裏做了好吃的,會叫我拿碗去盛一份。每當她往我碗裏舀第二勺開始,不管碗裏有多少,我就一個勁地嚷嚷起來“夠了,夠了”。奶奶聽了,樂開了花,越發起勁地給我舀第三勺,第四勺,直到裝個夠。

一次,奶奶告訴我母親説:“強強這孩子心平,給他舀一勺就叫夠了,真是乖!”奶奶是新中國第一個特大型水電站新安江庫區的移民,她的方言裏的“乖”聽起來與“壞”幾乎是同一發音。

我的確是“壞”。那是我巧妙的計謀,明明心裏想的是“還要”,可是嘴上卻喊着“夠了”。今天,我再也沒有機會向這位奶奶坦白,十年前她已離開人世。

不能再看這個地方了,不是荒涼刺傷了我,而是我的自深深處洶湧而出的回憶像海嘯般襲來,將我吞噬。發生這種反應,我不想用什麼精神分析法或人類社會學等晦澀詞藻加以解説,再説了,主打工科的我從未學習過這些舶來的奧義玄學。

2010年,當我在遙遠的大都市成家立業之後,就把父母從這裏接過去了,我要助他們脱離苦海。當時好像是工作太忙了,我沒有親自回來接父母,而是委託金華的親友替我送過去,像從老家打包一件想丟又不能丟的陳年行李一樣快運到了我專門為他們買的高檔公寓。這段往事我寫過多次,不想再重複,父母后來“逃跑”回來了。

父母2012年“逃離”我為他們精心鑄造的都市牢籠,沒有再回到果木隊的那兩間房,而是在農場中心場部覓得了一個臨時住處,繼續他們安心的熟悉的生活。

這一趟,我的目的是想將“我家”最後的畫面攝取下來留作紀念。那是我心中永遠的果園!

我準備徒步離去,路線是從果木隊到農場中心場部,約莫3公里的路程,這是一條我上小學和初中時風雨無阻的路。這條路上的昔日風景,我都清晰地記得。

返程的起點從“我家”背後的那片建設工地開始。曾經這是人煙茂盛的村莊,鑲嵌在一片綠油油的竹林中,在竹林深處有我小學同學的家。除了節假日,我們每天早晨五六點鐘在此碰頭,挎着書包,走路或騎車一起去上學校。

現在的水泥路面不堪重負已成龜裂狀,但仍然比我們當時走的石子路面要好一些。這一段路是一段長坡,呈“S”形,在底下的那個拐彎處,有一天我從自行車上被甩了出去,重重地趴在了路邊的泥溝裏。因為天晴,溝裏旱,雖然沒有弄得我一身狼狽的泥巴,但等我恍恍惚惚地爬起來時發覺嘴唇麻木了。我努力恢復呼吸,讓自己看起來沒有摔着一樣,一步步地推着瓢得不成樣的自行車回到了家。

回到家,母親被我嚇了一跳,我的嘴唇開始汩汩地向外冒血,鄰居緊急幫我送去農場中心的醫院(真心感謝農場自辦的醫院),醫生在我的下嘴唇中部縫了六針。這等於是向一位剛上初一年級的英俊少年宣佈“你破相了”。

少年的我在這個車速接近極限的下坡處馬失前蹄,主要原因不是我的車技問題,而是當時搭我車的同學不知何故從後座上驚慌地跳車了,跳車動作製造的劇烈搖晃直接導致了那一場不測之災。

這段長坡之上,吊塔之下,突兀地立着一座拒絕被拆的大房子,那是一座大別墅。我路過時看了一眼那帶圍牆和鐵藝大門的房子,孤獨的庭院內有很美的花草。它能堅持到何時?它應該有充足的理由,與未來的美好世界共存。

走過這段長坡,接着一小段起伏度不大的“U型”路段,途中路過一家小農場。據説,奧托康的改制實驗失敗之後,工人們都垂垂老矣了,後繼乏人的農場不得已被“分割”成二三十個小農場,租給外來的企業經營。路邊的這家就是這麼來的吧,我以前根本就沒見過。過去,這裏是一大片水稻田,冬天輪作油菜。到了春天,油菜花開,一片金黃,十分養眼。內人一直羨慕我讀了那麼多的書,視力還是那麼好,不用戴近視眼鏡,我想,一定是這片自然的田野呵護着我的視力。

我瞥了一眼路邊的一塊招牌石,上刻四個大字“浙江楓禾”。我曾專門寫過一篇趣文《寶貝傳奇》,講述薏米(薏苡)的故事。那篇文章,我沒有引用《山海經》對薏米的一個古老稱呼——木禾。看到“楓禾”二字,立刻讓我想起了遠古時代的那個“禾族”世界。“楓禾”也出自《山海經》,一種仙草,傳説中白娘子不惜捨身盜取來救許仙命的仙草之一,如今管它叫石斛。

略做一點補充,關於白娘子盜取的仙草是不是石斛至今存有爭議,有人説那是靈芝。是石斛,還是靈芝,許仙已被救活,再爭論的意義大嗎?

反正,我認為是石斛。現在,這株走進人間的仙草能讓農場續命嗎?我關心側重的是這個問題。

答案似乎已經擺在我的面前。

前面的路是一個九十度的大拐彎,向左轉,接着一段筆直的林蔭道,在我的記憶中,道路的兩邊滿栽水稻和油菜,過去這是一條糧油之路,而現如今是“楓禾”的人工栽培基地。爭論今昔土地上的內容差異造成價值孰高孰低,意義似乎也不大。歷史會給出最終的判決。

我向基地望了一眼,栽培大棚看起來很滄桑,棚頂大面積破損,一個個大棚渾身污漬,沾染着繁華謝幕後的頹敗與死亡的氣息。大慈大悲的仙草能救自己嗎?

前面又是一個九十度的大拐彎,行進的方向轉到了右邊,緊接着一段小坡道。過去,我們常在這個拐角處迎接居住在此的同學匯入上學的隊伍,此地名為“農場三大隊”,現在建有一個規模不小的栽培基地辦公樓。

今天,此處拐角不再有同學守候,迎面而來的是一條紅色橫幅,上面有“保護國有資產”等幾個大字。保護相對流失而言,流失多年之後才談“保護”,是否為時已晚?

採取新的“保護”措施另有所指。原來,自2021年底以來,農場動真格地重整旗鼓之前,打一場艱鉅的債務狙擊戰,就是把過去分包給外來企業經營而被拖欠多年的土地租金先追討回來,這也就是紅幅上“保護”二字的一層含義。聽説,追債行動截至2022年春節前要完成,掐指算來,所剩時日不多,欠收金額不知還多否?

紅幅後面的一段圍牆是另一家農業企業的基地,培植的寶貝叫多肉。這植物是個洋玩藝,據説屬於園林藝術之列,高出只管吃穿的傳統農業很多個檔次。在這裏,這個藝術一度被做得很有生氣,從樹立在路邊的巨型宣傳牌上的三組數據透露一斑:“基地2100餘畝”“温室大棚50萬平方米”“年產多肉植物1億株”。

我從農場同學那裏曾聽説,這個多肉基地一度是當地網紅觀光園,觀光不免費,門票每人40元一張。然而,此時我親眼見到的情景卻是大門緊鎖,不見人氣,觀光園昔日熱鬧的真實性讓我難以置信。多肉的世界也許是個虛胖的世界,猶如金融界是個水世界。

大門內有一位保安留守。我問,現在不開放嗎。保安不耐煩地“哼”了一聲,我也真是沒事找事,不開放不是明擺着的嘛。

我再問,是疫情的原因導致閉園的,還是經營困難無法繼續運行下去了?問完之後,我後悔了,不該問一位無辜的可能被欠了薪水的保安,應該去問總經理人。然而,保安沒有讓我失望,他回過頭來,用稍有不遜的口吻告訴我這位風塵僕僕的過路客,不知道。不知道,或許就是都有可能。我誠心地祈禱,觀光園的運營若有一時的虧欠,無論如何不能虧欠保安。

我一邊繼續走着,一邊回想2011年至2012年帶着領導點題跑調研小分隊的若干片段。當時,我和國內分社多位優秀同仁搭檔,從北京飛往各地,其中有一次直奔杭州,第一件事拜訪中農辦原主任陳錫文的昔日同窗、浙江省政府顧問顧益康老先生,向顧老求教“三農”現代化破解之道。

我們受教不少,從北到南,邊走邊思考。我發揚了“三過家門而不入”的光輝精神,送往中南海的幾篇調研報告中當然沒有石門農場。

聯想到十年前的思考,再見農場現狀,同樣的疑問又在我的腦中浮現,我們的社會現在外表看起來光鮮亮麗而現代感十足,但是生活在其間的人跟上自我現代化的步伐了嗎?農業艱難地在現代化道路上爬坡試圖跟上先走一步的城市現代化,那麼搞農業的人有努力讓自己儘快現代化起來嗎?農業如果無法自身完成現代化,歸根到底還是搞農業的人無法率先實現自我的現代化!改變這樣的困境,要靠什麼?技術,還是人的先行改造?涉及到人的問題,直教人避之不及,這是多麼複雜的再教育的工程啊!

走過“馬塘壠”水庫,去往農場中心場部的旅程走過了一半。接下來的那一半路程,我已往返過多次。前方有一處農場職工過去的定居點,叫“八大隊”,那裏的職工曾從事茶園耕作。如今的茶園已無人護理,茶園裏建起了別墅羣。

2020年7月,我將憤怒的筆墨潑向了這個別墅羣,寫了一篇題為《大建別墅,危房不改,金華農場開發亂象亟待整治》的文章。我一直以温和的批評者自居,批評是斜風細雨式的,或者説充滿建設性的。在寫這篇文章時,我儘管依然剋制,但有失一貫的風度。不止是別墅羣的問題點燃我的怒火,更重要的,一拖拖了近十年的農場危舊房改造工程竟然是一個“不及格”的惠民工程,拉大貧富分化,嚴重損害黨在人民羣眾中的形象,茲事體大,豈有不怒!

憤怒,是我的職責!

事隔一年半,聽説“大建別墅,危房不改”的惡劣情形已大有改觀,農場也準備來一場小系統內部的重整開發,包含了正在開展的追債行動。在我此次的後半段的旅途中,正好可以順路重訪那片兩年前的“炮轟之地”,一窺其中的變化。

(因照片較多,宜分篇編輯,待下篇繼續)