收視女王還要演壞多少角色_風聞

柳飘飘了吗-柳飘飘了吗官方账号-2022-01-21 08:33

作者 | 柳飄飄

本文由公眾號「柳飄飄了嗎」(ID:DSliupiaopiao)原創。

要不是小白在線催更,追來加更一集。

估計“開端人”會在第12集急哭——

炸彈總算下了車,老張卻中了招。

看彈幕滿屏的“老張一定要活着”,就知道劉奕君飾演的張成有多受歡迎。

確實,安全感和壓迫感,這兩種矛盾的氣質他都拿捏住了。

再加上被循環歸來“自來熟”的男女主反覆震撼,時不時給出反差萌。

這個警察形象,討喜。

而比之張成豐滿的形象,劇中的另一個警察角色卻顯得單薄寡平——

劉濤飾演的女警官杜局。

每次出場都能讓飄出戲。

扮相上,膨脹的假髮套讓整個人看起來“一個頭有兩個大”。

情緒上,全程愁容滿面,眉頭都沒松過幾回。

説話悶聲悶氣,眼皮子不抬。

給人感覺她才是被炸了20多回的。

唯一的記憶點——

準備藥檢(內心毫無波瀾)。

算個梗,但也僅此而已

當然,也不乏網友挽尊,説杜局這一角色不過是個“尊重原著”的工具人,發揮空間有限。

可反觀劇中兩位老戲骨,劉丹和黃覺,劇情進展近半都沒幾句台詞。

一位是心事重重的女乘客,一位是剋制深沉的公交司機,兩個角色在前期都穩穩地立住了。

説到底,人設單薄或許可以歸因劇本(原著),但演不對味,絕不是“戲份少”的鍋。

繼蔣勤勤後,又一名女星栽在了女警官這一角色上。

去年談到蔣勤勤時,飄感慨過,國劇在女警官這類角色上,留給女演員的塑造空間,實在寥寥。

但這次,飄不想再這樣説。

因為我們看到,僅在去年一年,便有兩位優秀的女演員憑藉“女警官”再度出圈——

《對手》中飾演段迎九的顏丙燕,與《掃黑風暴》中飾演賀芸的吳越。

演員演技自然沒得説。

更可喜的是,在這兩個角色身上,我們看到了國劇女警官稀有的“江湖氣”,以及罕見的陰暗面。

國劇女警官究竟該如何塑造?

不如就借這兩個打了樣的角色,好好聊聊。

乍一看,兩位女警官的形象氣質都不算典型。

段迎九粗糲,賀芸恬淡。

對比以往影視劇中,或幹練犀利或正氣凜然的女警官,的確夠特別。

但若細究生活中的女警官,她們是否一定會有特定的外貌特徵?

其實也並非那麼苛刻。

而能夠塑造不同於刻板印象中的“特別”,或許才是一種更真實的呈現。

形象之外,兩位女警官所展現的人物層次以及故事性,也要豐富得多。

段迎九,飄願稱之為國劇最不“規矩”女警官。

怎麼個不規矩法?

花刺青,花背心,雞窩頭。

一出場即在地下賭坊的後廚裏哼着小曲炒米粉。

陰差陽錯被新人誤以為“同夥”帶到警局,當着局長的面也不拘着。

不顧形象地擦起了腿上的刺青,被委派任務,還不忘討價還價。

在底層混跡多年的市井氣,有了。

個性相佐的活泛勁,間接也賦予了段迎九工作中獨有的敏鋭嗅覺。

兒子在補課時受傷,段迎九匆忙趕往現場。

見傷口已被老師處理好,不僅沒放下心來,反而對這熟練的手法起了疑心。

三言兩句客套,句句設套,對方回應得滴水不漏,可話術上的圓滑卻也足夠説明問題。

-這麼多學生,誰不帶書包你都能記得啊

-孩子的事兒可不敢忘

-你看看,還會止血包紮

-學校強制要求的,不會要扣錢

你來我往,好一齣精彩的貓鼠遊戲。

然而,工作中再機靈能幹,落入私人生活之中,依然逃不掉一地雞毛和狼狽。

在劇中我們不難發現,對於工作和家庭問題,段迎九所持的,是兩種截然不同的處理方式——

案子走進死衚衕,破局難解。

段迎九將自己關進辦公室三天,埋頭死磕線索。

可再看,審訊犯人途中,她接到兒子班主任打來的電話。

二話不説,直接推辭:找他爸爸。

看似是重工作、輕家庭的薄情人。

實則,不過是一個分身乏術的女人,不得不以截斷一頭的方式去維持另一邊的運轉。

對於家庭,她自知虧欠難彌補。

所以唯有以最笨拙也最殘酷的方式,默默地給家人留足後路——

一沓厚厚的保險單,受益人全是兒子與丈夫。

萬一哪天我不在了

還能給孩子留點錢

更難得的是,在生活的考驗面前,我們瞥見了一個女警官的卑微和脆弱。

多次爭吵後,丈夫跟段迎九提起離婚。

幾番解釋無果,段迎九眼神哀求,弱弱地表示自己不想離婚。

見丈夫愣住,馬上順勢放低姿態,開始自我檢討,做承諾、做保證:十一點半前一定回家!

激情表態中,看不到半點工作中掌握話語權的長官模樣,倒像極了在國旗下宣誓的小學生。

好不容易把丈夫説通,語氣緩和了些,段迎九努力擠出笑臉,眼睛裏卻依稀可見淚光。

然而,温馨不過一晚。

一旦一頭扎進工作,按時回家的承諾,又因無心之失成了一句空話。

不是不在意、不上心,只是工作性質所限,大我總要放在小我之前。

女警官強大堅韌的外表下,層層疊疊的,正是生活的褶皺和窟窿。

今年的刑偵劇對女警官的呈現,不僅沒有迴避她們在工作和生活無法周全時的狼狽,也沒有避開人性的脆弱和幽暗。

賀芸,國產劇中獨一份的最“慘”、最“黑”女警官。

個人氣質上,眉眼淡,鋒芒感薄。

一團和氣時多,遇事也少發作。

這種平靜淡然,在案件尚在迷霧之中,她幽暗的身份背景還沒揭曉時。

體現的,是一種與職業身份契合的氣場和素養。

案件重要線索人馬帥突發死亡,搶救室外同一個鏡頭中,對比一旁官銜低一級的何勇。

賀芸的神情,憂慮卻並不見煩躁。

更深沉,但也更平靜。

從身份上看,也並不難理解,一個在官場摸爬滾打數年才坐上高位的女性,面對難題,理應是更有定力和耐心的。

換言之,這種“淡”是合理的,也是少會引起懷疑的。

而當真相逐漸浮出水面,其黑惡勢力保護傘的身份被披露。

再回頭看這份定力,平靜的表象,其實是暗流湧動中的自控。

從誤入歧途,到一步步墜入深淵。

內心的掙扎和矛盾,在這張素雅克制的面孔的映襯下,變得愈發猙獰、強烈。

因為從小拋棄了兒子孫興,深感自己為母失職,所以愧疚不已。

一次次縱容、包庇孫興,甚至鋌而走險踐踏法律,利用職能之便助其逃脱刑罰。

一步錯,步步錯。

而回到一切的源頭。

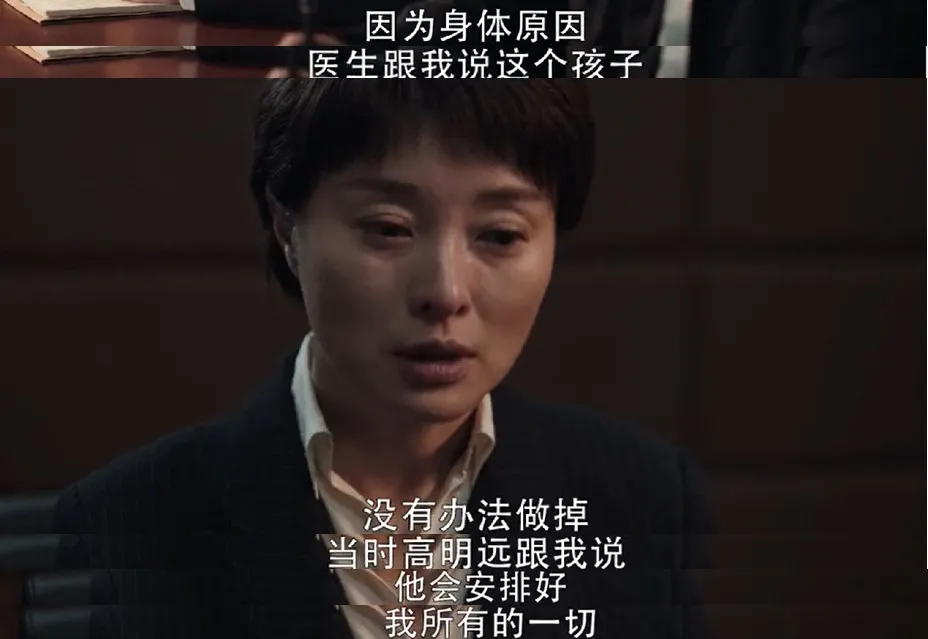

年少的賀芸,其實同樣是一位被誘進泥潭,進而被男性操縱、侵犯的受害者。

酒醉後懷孕,出於身體原因考慮,只能將孩子生下。

她難以直面這條與罪惡、羞恥相系的生命,又無法逃脱內心的愧疚。

無法給予愛,便只能用無條件的滿足去彌補。

卻最終在道德天平的不斷搖擺中,滋潤了罪惡的沃土。

賀芸本性並不壞。

甚至處在深淵谷底,還保留着基本的良知和道德判斷。

為救兒子將警察林漢逼入死路後,賀芸對林漢的兒子林浩關懷備至。

不只是贖罪,更在這個年輕人身上寄託了自己,已經永遠都沒有機會實現的職業理想。

當林浩為給枉死的徐英子出氣,與孫興起了衝突。

賀芸瞭解過情況,一改平時和善,義正詞嚴地訓斥了林浩:

如果在老百姓眼中

我們和打架的痞流氓沒有區別的話

他們該如何相信我們

這番訓斥,不是替孫興掩蓋、逃脱。

而是意在警醒林浩不可衝動,不要因一時情緒化自毀前程、給警方形象抹黑。

一個隊伍中做盡壞事、一身髒的人,警告他人不要抹黑隊伍。

或許荒謬。

但這刺耳的譴責,罵的,又何嘗不是賀芸自己。

那份自己再也沒有資格伸張的正義,終該有人去實現。

説到底,賀芸惡嗎?

毋庸置疑,是肯定的。

但在惡的表象之下,賀芸這一形象更讓人觸目驚心的是——

一個理應走在最正統、最光明道路上的女性,一個尚存良知、相信正義的人,在與惡撕扯、掙扎中,仍避免不了墮落的人性之痛。

因為軟弱,所以向惡屈從。

又因良知尚在,所以備受煎熬。

停車場一幕,孫興在暗,賀芸在明。

孫興的一聲“媽”,揭開了真相,無疑也揭示了賀芸的歸宿——

哪怕再怎麼努力朝向光明,與之牽連最深的,始終是背後那片幽暗可怖的陰影。

無論如何都無法擺脱。

不管是市井氣濃的段迎九,還是在良知和罪惡之間掙扎的賀芸。

這兩個女警官,都不再是可有可無,單純起到點綴作用的職業工具人。

不僅被賦予了人味,更是挖掘了從事危險職業難以解決的困境。

既是困境,也是軟肋。

而且是更為女性化的,是一種無需犧牲職業性的柔軟與感性。

比如段迎九對婚姻的挽留,又比如賀芸對孩子的虧欠。

甚至這種困境,是被放置到更高層面的,比如賀芸面臨的,個人情感補償與職業原則、法律道義的衝突。

這在以往的女警官角色裏並不多見。

不過,少見,並不是沒有。

回望早年國產劇中的女警官,也不乏高光角色。

大熱刑偵劇《重案六組》的季潔,以及根據同名女警官故事改編的影視劇《任長霞》,都是其中的經典。

在專業上,她們幹練、犀利。

有着不輸任何人的格局和拼勁。

在專業之外,那些對女性特質的細膩刻畫,對女性困境的正視和關切,也同樣動人。

《重案六組》第一集,季潔便遭遇了家庭危機——

即將和自己邁進婚姻殿堂的未婚夫出軌了,出軌對象竟還是自己的親妹妹。

乍一看是很狗血。

但隨着一場警察局外的激烈爭吵——

季潔指責妹妹自私殘忍。

妹妹攻擊季潔從未關心過自己,對自己好不過是為了心安。

姐妹二人長久以來在溝通上存在的問題,工作與家庭失衡留下的芥蒂,徹底鋪陳開來。

我們最終看到的是,狗血中無一勝者。

衝突所劃開的,其實是兩個敏感女性,在親情中共同的傷口。

而當女警官們不再是當事人,而是旁觀者時,我們也能從她們身上感受到同性相惜的體恤和憐憫。

《重案六組》裏,一間女生宿舍裏發生了一起殘忍的兇殺案。

房內八名女子無一生還,且都死相悽慘。

分析犯罪動機時,有警員猜嫌疑人可能是男性,暴力入室後實施了犯罪。

季潔聽聞,緊接着從女性角度,設身處地發出了感慨:

太可怕了,大半夜屋裏突然出現一個男人,八個女生該怎麼反應?

同樣的,在《任長霞》中。

凌晨出警結束後,任長霞做的第一件事是詢問一旁臨時出警的女警員,孩子怎麼辦、有沒有人看。

聽聞女警官把孩子一人放在家裏,打從心眼裏替她着急。

生怕孩子出了事,還第一時間叫了車陪同女警官一起回家。

波伏娃在《第二性》中寫到:

男性之間的友誼,建立在個人觀點和興趣之上;女子間的交往,則是由於她們處於共同的命運。

半個多世紀後再看這句話,我們依然不得不承認,在這些情境中同樣適用。

女性的困境和難堪,常常只有女性才能更加敏鋭地察覺到,並給予關懷。

而女性角色的發揮空間,也只有在足夠了解並尊重女性處境的設計下,才會更開闊、更真實。

有意思的是。

《對手》的編劇王小槍説,段迎九這一角色起初的設定其實是男性。

後來考慮到,女性之間的碰撞會更微妙、更復雜,才最終將段迎九的性別改成了女性。

如果段迎九是個男性,戲劇中心人物關係會主要放在他和李唐身上,段迎九會和李唐有許多雙雄形式的戲份。王小槍覺得,這樣就又進入套路里了。“如果是女性的話,不同尋常的是,段迎九就會和丁美兮之間有那種角力,兩個女性之間的角力,會在人物關係上發生根本的變化,變成女性之間的心理戰,這要遠比男性和男性之間的心理戰要更精彩,更微妙,更有趣,空間也更大。”

——澎湃新聞專訪|《對手》編劇王小槍:段迎九是當仁不讓的女一號

有戲劇效果的考量。

但對兩個女性之間交鋒所產生的張力的理解,無疑在長久以來,對女性、女性角色自以為是的認知中撬開了一角——

承認女性的豐富和複雜,正視她們需求與慾望。

職業女性,理應擁有符合職業認知的氣質素養。

而非一句輕飄飄的“中年婦女”,就可以順理成章地能力降級,淪為男性角色的陪襯。

同時,她們也是女性,也是人,不會清一色的正面形象。

當陷入生活的層層褶皺之中,也不總是強大清醒。

但,困境不是睏乏,人味不是擺爛。

戲劇衝突所折射出的女性困境,及其背後更深層的結構問題,絕非一朝一夕就會有答案。

但至少,撬開了一角,遲早會有光照進來。

本文由公眾號「柳飄飄了嗎」(ID:DSliupiaopiao)原創,點擊閲讀往期精彩