顏昌武 楊華傑 |以“跡”為“績”——痕跡管理如何演化為痕跡主義_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-2022-01-23 14:03

顏昌武 | 暨南大學公共管理學院副教授

楊華傑 | 暨南大學公共管理學院碩士研究生

自2013年黨的十八屆三中全會提出“抓鐵有痕、踏石留印”以來,痕跡管理就作為推進政策落地的重要抓手被頻繁提及。各地積極響應中央號召,將痕跡管理運用於基層治理中,並通過考核、檢查、督導等方式,促進了基層治理績效的提升。但不容忽視的是,在一些地方,痕跡管理演化為“重‘痕’不重‘績’、留‘跡’不留‘心’”的痕跡主義。2018年7月,《半月談》發表《以痕跡論政績,“痕跡主義”有點過了》一文,引發社會廣泛關注,一時間,各主流媒體競相對基層治理中的痕跡主義亂象予以揭批。相關的學術研究也迅速跟上,對痕跡主義的表現、成因、後果及其防治策略進行了有益的探討,但系統的、深入的理論對話還有待進一步展開。本文嘗試以韋伯(Max Weber)的官僚制理論和斯科特(James Scott)的“國家的視角”(Seeing like a state)為依託,探討痕跡管理這樣一個理性的制度設計何以會演化為基層的負累。

從官僚制到“國家的視角”:痕跡管理的理論淵源

“痕跡管理”,顧名思義,意指藉助於痕跡來進行管理,是一項以痕跡為依託的管理活動。所謂“痕跡”,是指在行政行為中產生的台賬、文本、表格、圖片、影音等可視化載體,也即基層俗稱的“材料”。它們既是個體或組織工作過程(“做了哪些事”“怎樣做事”)的書面呈現,也是個體或組織工作績效(“做得怎麼樣”)的量化憑證。

雖然痕跡管理在最近幾年才頻繁見諸報端,但痕跡作為組織內部控制的手段由來已久。早在15世紀的歐洲,就有學者提出,“備忘錄、日記賬和分類賬要編上號碼並註明日期、所有交易的文件都要詳盡完備並永久存檔,以及定期核查以便內部控制”。如果將痕跡視為一種治理信息的書面承載者,更可追溯至中國傳統官僚體制中的官方文書。在中國傳統社會里,文書作為信息與政令的基本載體,體現了傳統官僚體制的運作流程、規定及其效能。王充甚至斷言:“漢所以能制九州者,文書之力也。以文書御天下。”《後漢書》則記載,漢末黃巾起義爆發時,州郡長官均“莫肯公文”,擔心留下書面證據而授人以柄。

(一)官僚制的檔案管理原則:治理何以需要痕跡?

真正為痕跡管理奠定學理基礎的當屬韋伯的理性官僚制理論,具體來説,痕跡管理源於官僚制的一項基本原則——檔案管理原則。作為一種組織形態,官僚制是現代文明所包含的維持法律、經濟和技術理性的必要條件或組織手段,其純技術的優勢超過任何其他的形式。官僚制的顯著優勢是它的技術效率,因為它重視精確性、速度、專家管理、連續性、自由裁量權和最佳投入產出比。為了實現組織績效,就必須嚴格遵守非人格化的制度,排除情感、衝動等一切非理性的考量。

檔案管理原則正是官僚制之理性精神的重要表徵。將紛繁蕪雜的治理實踐化約為書面的文檔,不僅體現了文檔與組織活動的“同構性”,從而為組織發展的可持續性提供了技術支撐,也是一種高度抽象和高度概括的理性精神的反映。韋伯因而強調:“現代職務的執行是建立在文件(案卷)之上——檔案保存着原始文件和草案——和建立在一個各種各樣的常設官員和文書班子的基礎之上的。”

韋伯為何要凸顯文書檔案在理性官僚制中的重要性呢?原因不外乎兩點:其一,作為痕跡的文書檔案是維繫和實現理性管理的有效工具,是維護官僚體系井然運作的重要基礎。如韋伯所言,廣泛、嚴密的檔案文書與官僚機構共同構成官僚制的“核心焦點”,一切行政命令、決議和規章都應當以書面的正式文件加以表述,組織內外的信息交流也必須藉助於書面文件,組織運行過程也要記錄在案,用畢歸檔,以作為組織持續發展的憑證與基礎。就官僚體系的內部運作而言,文檔是縱向聯繫、橫向溝通的書面憑證。對高層來説,文檔是其佈置任務和檢查工作的手段;對基層來説,文檔是其落實工作和取得績效的依據。就官僚體系的外部功能而言,文檔不僅是瞭解該組織運行狀況的主要信息來源,也是一種使組織免受外部風險的證據(如財務票據、會議記錄等)。

其二,文書檔案是組織治理經驗的書面表達,承載着組織過往治理實踐中所獲得的專業知識。現代行政管理意味着在專業知識的基礎上行使控制權,這正是官僚制所固有的特別合理的基本性質。文檔作為組織活動的記錄和保存,能為組織決策貢獻統計分析的結果和事實依據,具有鮮明的知識屬性,組織要藉助這些知識去制定規則和處理複雜的社會問題,從而將組織的行為建立在理性的基礎上,而這恰是韋伯“合理性”的追求之所在。

(二)國家視角的簡單化邏輯:如何生產和使用痕跡?

如果説韋伯的理性官僚制理論有助於我們從必要性的角度思考“為何要依賴痕跡來進行治理”這一問題,那麼,對“如何生產和使用痕跡來進行治理”這一可行性問題的回答,則需要從斯科特關於“國家的視角”的論述中找尋答案。所謂國家的視角,就是要站在國家思維的角度來理解國家自身的行動邏輯。斯科特將這一行動邏輯概括為“簡單化”(simplification)。

所謂簡單化,作為“現代國家機器的基本特徵”,是國家對複雜的社會現象的一種重構,即將複雜和具體的治理對象予以簡化和抽象。國家為什麼要實施這種簡單化的重構呢?原因在於治理對象具有複雜性和多樣性,除非經過抽象和簡化的“過濾”,使之達到可度量、可計算或可讀化(readable)的程度,否則任何管理系統都沒有能力描述和控制任意現實存在的治理對象。簡言之,複雜的治理對象如果不通過數字化或量化的轉換,就難以被納入國家治理的範疇。

國家治理視角的“簡單化”邏輯有助於我們更好地理解“痕跡”是如何被生產、被運用的。簡單化意味着“痕跡”是以一種標準化、數字化和計量化的方式被生產出來的。面對複雜的和難以處理的治理對象,國家有限的注意力只容許其關注到一些關鍵性特徵並使之更容易被度量和計算,進而得出一些總體性的和概括性的結論。如斯科特所言,“瞭解社會的合理起點就是有一個關於土地、人口、收入、職業、資源和各種偏差的總清單”。為了列出總清單,國家就要發明可以清晰識別的個體單位,以使其能夠被識別、觀察、記錄和統計。比如,為了創造出“清晰的人民”,國家發明了永久的、繼承父姓的取名方式;為了使城市更清晰可見,國家創造了標準化地圖,依靠這個地圖,國家確立起精密細緻的功能分區和簡單化的幾何設計,城市原本雜亂無章的狀況及陰暗的角落因而不復存在,變成了清晰明瞭的治理對象;等等。在所有這些過程中,國家都努力將極其複雜的、不清晰的和地方化的社會實踐予以消除,“而代之以他們製造出的標準格式,從而可以集中地從上到下加以記錄和監測”。

簡單化之所以被運用於國家治理之中,不僅是因為這一簡化具有認知意義上的功能,更因為它有助於增強國家的管控能力。簡單化不純粹是一項技術活動,而是一項與權力高度相關的政治活動,其目的是為了幫助國家來改造世界、控制社會。社會是複雜的,只有讓它變得清晰化,國家才能對其進行有效的管理,才能達到國家控制社會的目的。控制需求越強,就越需要清晰性。斯科特舉例説,現代國家的統治者之所以要將一片真實、多樣和雜多的原始森林簡單化為“木材每年給他帶來的財政收入”,是因為“這些新的清晰化的森林更容易被實驗性地操縱”,從而穩定和增強國家的財政汲取能力;而國家之所以要創造“清晰的人民”,無非是隻有將每一異質性的、不透明的個體轉化為同質性的統計學意義上的“均值人”,才能更好地管制國民。通過簡單化的操作,國家就可以重新塑造它想要的、可以控制的社會事實,因而,國家現代化的進程不僅是一個將複雜的地方性知識簡單化為國家知識的過程,也是一個國家對其統治對象及其環境的控制和支配不斷強化的過程。

綜上所述,在現代國家治理中,檔案管理原則作為行政行為標準化、規範化和制度化的一個重要體現,凸顯了國家將真實的、具體的治理對象抽象化為文檔、圖表、數字、影音等可視化“材料”的思維特徵,其所藴涵的“簡單化”的治理邏輯,作為一種理論視角,有助於我們深入理解當前我國基層治理中痕跡管理的演變軌跡及其實踐成效。

從痕跡管理到痕跡主義:治理手段對治理目標的替代

官僚制的理性精神,必然要求以有“跡”可尋的書面材料(如文檔、表格、圖片、影音等)來體現行政運作的過程及其績效,而國家治理的“簡單化”邏輯,使得這種“跡”呈現出標準化的、計量化的和可視化的特徵,也使得國家可能只關注到這種作為關鍵指標的“痕跡”而忽視真實的、活生生的“業績”,從而產生以“跡”代“績”的痕跡主義。在當下中國的基層治理中,這種替代是如何發生的呢?

一種痕跡管理模式

(一)痕跡管理的設計初衷:因“績”留痕

改革開放以來,我國的治理實踐呈現一種由總體性支配到技術化治理的轉型。所謂總體性支配,主要是指改革開放前國家幾乎壟斷着全部的重要資源。為了激活全社會的能動性和創造力,國家在社會生活的幾乎各個領域都釋放了一定程度的自主權,特別是以分權化和市場化為導向的改革,使地方政府獲得了較為充足的自主創新的空間。與此同時,隨着意識形態的感召力的相對下降,以發展經濟和提升人民滿意度為表徵的政策績效成為政治體系合法性的深厚基石,贏得了人民羣眾的極大擁護。在自上而下的壓力型體制和自下而上的晉升錦標賽的雙重驅動下,謀求更多更高的治理績效成為地方政府的內在訴求和原始動力。而為了促使下級政府產出更多更高的治理績效,上級政府推出了以目標責任制為代表的治理手段,具體來説,就是下達指標、分解任務、量化考核。雖然不同時期在量化指標的選擇和設計上有所差異(比如從單一的GDP考核到綜合性的綠色GDP考核),但總體上呈現出將複雜的政治問題行政化、行政問題技術化、技術問題數量化的態勢。技術化治理由此勃興。

技術化治理可被視為“國家對社會的複雜性化簡”,簡單地説,就是試圖將複雜的治理問題化約為行政技術的問題。這與斯科特所説的以“簡單化”為特徵的國家的視角不謀而合,都是先將複雜的治理問題化約為一個技術議題,再將技術議題表徵為某個數字。通過化簡,複雜的治理問題就一步步地被壓縮,“直至成為一個數字,即某個維度上敞開的定量標尺上的一點”。

技術化治理有多種表現形式,如精細化治理、網格化治理、大數據治理、項目制治理,等等。一定意義上,它們不僅僅是一種新的技術形式,而且是一種新的治理形態。痕跡管理正是這樣一種治理形態,與其他形式的技術治理一樣,旨在把國家意志或公共政策化約為官僚體制內的具體考核指標,通過政策執行中的量化手段實現對治理績效的控制;其獨特之處在於以“跡”證“績”、以“跡”求“績”——突出工作記錄、台賬、圖片、影音等書面材料在治理中的重要性,即以一整套可視化“痕跡”清晰地表徵紛繁蕪雜的治理問題,並以此彰顯官僚體系的理性化精神。

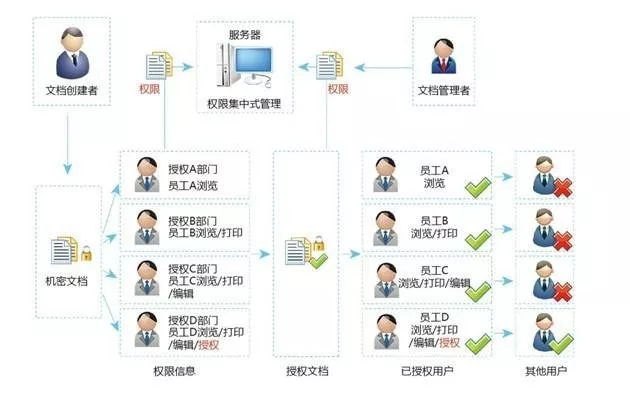

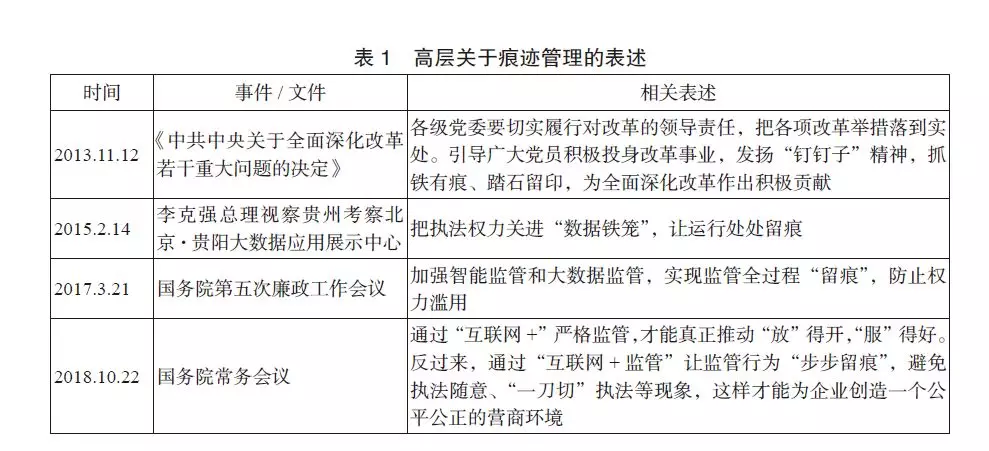

梳理近年來高層關於痕跡管理的表述(見表1),可以發現,痕跡管理的靶向簡單明確:一是為了推進中央政策落地。在制度設計者看來,“痕”和“印”是不折不扣抓落實的體現,是實實在在幹工作的反映,是規範管理、提高效率、彰顯績效的有效手段。從積極的意義上講,痕跡管理有利於上級政府通過信息控制,收集和了解基層工作的實情,減少因信息不對稱造成的“政策變通”等現象,及時把握和糾偏基層的政策落實情況,提升政策落實精準度,併為日後的頂層設計積累數據。二是為了促使基層工作程序化、規範化。通過把工作的每一個步驟和環節都簡化為可視化的痕跡,痕跡管理有利於量化工作信息,便於績效考核,也有助於形成一整套基於規則的權責制度,使權責清晰、管理體系規範,減少基層治理中的工作扯皮、相互推諉和隨意化的問題。三是為了強化對權力的監督與問責。“全範圍覆蓋、全過程記錄”,權力運行中這種時時處處的留痕,能夠推動基層治理從“無形”到“有形”,強化事前監督和事中監督,確保權力行使全程可追溯、可復原,有利於避免隨意執法,防止權力濫用,也有利於形成全過程的監控、追溯和問責機制,鞭策和激勵基層更好地擔當作為。

表1

(二)痕跡管理的實然圖景:因“跡”留痕

痕跡管理的初衷是以痕跡印證實績,即以行政行為中的自然痕跡來反映工作所取得的成績,但在實踐中,原本作為目標的“實績”容易被置換成作為手段的“痕跡”,如中央辦公廳印發的《關於統籌規範督查檢查考核工作的通知》(中辦發〔2018〕56號)所指,在當前的基層治理中,也存在“名目繁多、頻率過高、多頭重複、重留痕輕實績等問題,地方和基層應接不暇、不堪重負,幹部羣眾反映強烈,既不利於集中精力抓落實,也助長了形式主義、官僚主義,損害黨羣幹羣關係”。具體説來,基層治理中的痕跡主義主要有如下三種表現形式:

一是表演性留痕。這種留痕主要是“虛功實做”,因而帶有很強的表演性和展示性。表演性留痕多見於綜合性辦事部門(如辦公室、秘書處、綜合科等)或非經濟工作部門,這類部門的工作特點是事務性、服務性、輔助性強,通常沒有明確的業務指標,不易以量化或程序化的方式來衡量其工作績效。在痕跡管理浪潮的衝擊下,為了應對上級的考評、檢查等工作,基層的“虛功實做”現象應運而生。這裏所説的“虛功實做”,特指基層的綜合性辦事機構或非經濟工作部門務虛造勢,把形式要素作為工作內容,把無形的工作細化為各種可視化材料,強調“處處留痕,事事留跡”,比如開會就一定要有會議記錄,要有照片,甚至要有小視頻,關鍵就是要會做表面文章,能在材料中反映出“落實的過程”,呈現出抓落實的“證據”,至於會議內容本身則無關緊要。

二是競爭性留痕。所謂競爭性留痕,是指基層為了吸引上級的注意和重視,或是為了在激烈的晉升錦標賽中勝出,不惜在上級原有要求的基礎上主動加碼,製造更多的痕跡。一些地方在痕跡的“美化”上可謂用心良苦:材料內容環環相扣、相互印證,既有安排,也有部署,還有“效果”;材料形式圖文並茂、華麗精美;材料數量層層疊疊、堆積如山。一些地方在考核時,以“材料論英雄”,重點檢查“材料準備得齊不齊、好不好、美不美”,這就使得留痕工作呈現出水漲船高、捨本逐末的態勢:你用普通紙做材料封面,我就用銅版紙;你用文字,我就用圖片;你用圖片,我就用小視頻;你用小視頻,我就用微電影。個別地方在扶貧過程中,甚至開展了留痕比賽,要求各村第一書記協同包村幹部和駐村工作隊,準備好近年來全部脱貧攻堅資料,到鎮裏進行比賽,美其名曰“脱貧攻堅資料大比武”,至於實際脱貧成效幾何,反而變得無人關心。

三是避責性留痕。所謂避責性留痕,是指基層總是擔心在上級檢查或考核時面臨不過關甚至被問責的風險,因而處處留痕甚至過度留痕。上級政府赴基層開展檢查、考核或督察工作時,大多依據基層提供的原始檔案、記錄、材料、圖片等痕跡作出評判,且要求這些痕跡之間要有關聯性,要能夠相互印證。?如果某個地方沒有做好留痕工作,出現所謂的“痕跡斷檔”或“留痕缺項”,就要被通報批評甚至被問責。這種負向激勵的追查與問責機制,使得留痕造痕成為基層公職人員自我保護的一種主要方式。有的地方事事留痕,處處留痕,將所有工作、所有環節都做到了有跡可查;有的地方甚至不惜“造痕”,比如同一份材料要準備好幾套,對內做一套、對外做一套、對上再做一套,以便應付各種類型的檢查或考核。基層公職人員一旦出現這種“自保”心理,其大部分時間就會消耗於造痕留痕等無效工作中,難以投入更多精力幫助基層羣眾排難解憂,這其實是一種新的行政不作為。

雖然痕跡主義的表現形式林林總總,但都不外乎是一種目標倒置,即以手段(痕跡)代替目標(實績),而真正的應該投入精力的為人民服務的責任卻被遺忘,正如習近平總書記所指,這樣的形式主義“用轟轟烈烈的形式代替了紮紮實實的落實,用光鮮亮麗的外表掩蓋了矛盾和問題”,實質上是一種只重表面、不重實效的“主觀主義、功利主義”。

痕跡管理演化為痕跡主義的三重邏輯

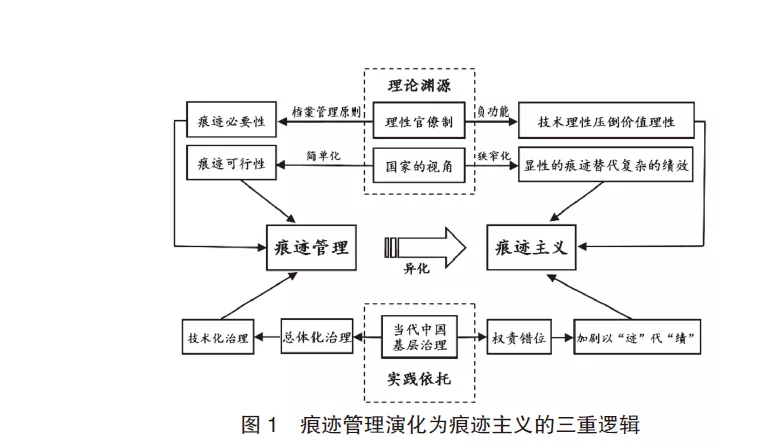

旨在推進中央政策落地、促使基層工作程序化、規範化和強化權力監督與問責的痕跡管理,為什麼會在實踐中流於表演性留痕、競爭性留痕、避責性留痕等形式主義呢?以“跡”為“績”的痕跡主義何以可能?基於第一部分的理論梳理,我們認為,官僚制的負功能、國家治理的“狹窄化”視角和當前中國基層治理的權責錯位,三者交錯疊加,共同促成了痕跡管理向痕跡主義的演化(見圖1)。之所以要在前文理論梳理的基礎上加入中國基層治理的權責錯位這個維度,是基於兩個方面的考慮:我們需要有一個讓理論之樹能夠賴以生根發芽的實踐土壤,此其一;其二,雖然痕跡主義更多地發生在基層,但痕跡管理所藴涵的縱向政府間信息傳遞、上下級之間的檢查與迎檢、以痕跡為依據的考評與獎懲機制等內容,都已超出基層治理的範疇,如果不依託宏觀的權責結構與具體的治理場景,就難以理解痕跡本身的邏輯對於治理形態的影響,也難以把握從痕跡管理到痕跡主義演化的學理邏輯。

(一)官僚制的負功能:技術理性壓倒價值理性

凡事皆有兩面。從組織功能上看,官僚制不僅具有純粹技術上的優越性,有助於提升組織的績效;也具有“訓練有素的無能”“職業性精神變態”和“職業性畸形”等內在緊張與衝突,它們構成組織目標實現的巨大障礙,此即默頓(Robert Merton)所説的“官僚制的負功能”。官僚制最突出的負功能就是“本末倒置”,即原本只被視為手段的因素,如服從規章、嚴守紀律與技術手段等,都轉化成了目的本身,質言之,“工具性價值轉化成了最終價值”。

痕跡主義正是官僚制的負功能發展到一定程度的產物。痕跡原本是為印證組織活動、反映組織績效而產生的可視化材料,經過目標置換,就演化為組織的直接價值,痕跡主義就此產生。如默頓所言,一旦“本末倒置”發展成為“思想僵化、工作死板”,“形式主義乃至繁文縟節就接踵而來,並頑固地堅持在細微末節上循規蹈矩”。從官僚制的角度看,痕跡管理演化為痕跡主義,主要有如下三方面原因:

首先是因為官僚組織中目標-手段鏈的複雜性。官僚制組織的一個突出特徵,是其目標往往不是單一的,而是由一系列目標構成的一個目標層級系統,或者説是一個連續的目標-手段鏈。鏈條的頂端是整個組織體系的總目標,順着組織層級往下,總目標被一層層加以分解,逐層展開,形成許多子目標,每個層級致力於實現對應的某個或某些子目標。在這個鏈條中,除了最頂端和最末端,其餘每一環相對於其下層都是目的,相對於其上層則是手段,從而形成一個目標-手段鏈。從理論上講,整個組織的目標-手段環環相扣,形成一個有機的體系。但在實踐中,組織活動和最終目標之間的關係往往並不那麼清晰,我們也難以將手段和目的完全分離開來,因而,“採用實現某個特定目的的特定手段,可能產生許多始料未及的其他後果”。痕跡主義就是這樣一個“始料未及的後果”。鑑於政策目標的抽象性,要將其落實到位,就要將其分解為儘可能具體的量化指標。越往基層,這些指標就越具體、越簡單、越清晰,越需要以痕跡的形式呈現出來。最終,這些痕跡替代了複雜的治理過程與治理績效,成為基層的主要工作目標。

其次,這種本末倒置是“由於手段的巨大象徵意義促成的”。官僚制的優勢集中體現在其法理性特徵上,即行政行為要嚴格依照規章制度來進行,以形式化的、非人格化的、普遍主義的理性精神為最高尺度,而一切非理性的因素,如個人的情緒、偏好等,均應予以摒棄。唯其如此,方能最大限度地提升組織的運作績效,如韋伯所言:“純粹的官僚體制的行政管理,即官僚體制集權主義的、採用檔案制度的行政管理,精確、穩定、有紀律、嚴肅緊張和可靠,……形式上可以應用於一切任務,純粹從技術上看可以達到最高的完善程度,在這些意義上是實施統治形式上最合理的形式。”雖然這些旨在實現目的的技術手段本身只具有象徵性,不是真正有價值的目的,但正是這些旨在增進組織績效的手段導致了對工具理性的過分關注,使基層深陷痕跡主義的泥潭不能自拔。從這個意義看,“以技術為核心的治理思維及其實踐,都具有典型的‘替代性’含義”。

最後,官僚制組織消除信息不對稱的努力為痕跡主義的滋長打開了方便之門。理性的組織決策通常建立在充足的信息基礎之上,但是,組織層級越多,信息的流動路徑就越長,上下級政府之間的信息不對稱程度就越深,基層就越容易以佔據的信息優勢為依託,尋求自己的政治利益空間。為了減少信息的不對稱,上級政府總會建立自己的信息收集渠道,或督促下級及時彙報情況,以便加強管理和控制。特別是在大數據時代,藉助信息技術,通過自上而下的技術治理方式暢通組織縱向的信息溝通渠道,自然成為上級政府的不二之選。痕跡管理就是這樣一種技術治理方式,旨在以技術優勢消除上下級的信息不對稱,但一旦進入技術治理的程式,痕跡主義的滋長就在所難免,因為“那些政治系統衍生出的政治行動,不管其最初是否正當,都會慢慢落入技術的套路之中,逐漸去政治化——技術的操作者不再關注治理行動本身是否正當,而是關注如何讓治理程式更有效率,以便獲得更大的技術收益”。

(二)國家視角的“狹窄化”:顯性的痕跡替代複雜的績效

前文述及,由於治理對象的複雜性與多樣性,只有將其加以抽象和簡化,使之變得計量化和可視化,才有機會納入國家的治理範疇。但是,國家的視角是一種“狹窄的管道式”的視角,有着顯而易見的缺陷,容易將顯性的痕跡倒置為真實的治理績效。在國家的視角下,作為管理手段的“痕跡”何以可能替代作為目標的治理績效呢?

從痕跡的使用來看,作為痕跡消費者的上級政府乃至中央政府的注意力是集中且有限的。決策過程通常是一個注意力分配的過程,如西蒙(Herbert Simon)所指,決策往往建立在一種“有限理性”的基礎之上,決策者也總是傾向於接受那些令人相對滿意的替代性方案。面對複雜的治理現象和複雜的社會問題,上級政府有限的注意力只能使其關注到部分關鍵性特徵並使之“可視化”,而那些看起來與關鍵性特徵無關的東西都要被過濾掉。這種“管道式”視角的最大便利就是“可以在複雜和難於處理的事實面前只集中關注有限的一些特徵”。

西蒙

痕跡正是這樣的有限的特徵。基層治理的對象和場域千差萬別,治理信息複雜多變,上級到基層檢查工作時,受限於時間、精力和興趣,無法做到對每項指標都能實地調研和考察,通常只能粗略地翻閲基層準備好的“材料”,這就使得上級對下級檢查和考核的依據,不是看“結果”好不好、“成效”有沒有,而是看“數據”齊不齊、“材料”美不美,因此就出現了“工作再苦再累,都趕不上會寫PPT的”現象。但是,將複雜的治理對象簡化為可視化的痕跡,往往導致大量有價值的信息的流失,難以洞察事物的本質。如斯科特所言,被簡單化的數字或圖表“並未成功地表達它們所描述的真實社會活動,它們的目的也不在此;它們只表達了官方觀察員所感興趣的片斷”。此外,這種狹窄的視角“經常會忽略真實的和活生生的社會秩序的基本特徵”,極有可能帶來災難性的後果。比如,那種想要製造單一產品的科學林業,最終的結果是通過簡單化把森林毀掉了。

從痕跡的生產來看,作為痕跡製造者的基層政府專注於造“痕”,也是一種簡單化邏輯支配下的策略選擇。基層眼睛朝上,其做事的邏輯取決於上面的偏好。基層的邏輯可以細分為兩個層面:或為邀功而造痕,或為避責而造痕。從邀功的角度看,一些地方將材料的完整性、豐富性作為重要考核指標,甚至單純以痕跡論英雄、靠台賬評優劣,刺激了痕跡主義的滋長。造痕運動所形成的激勵錯位,使得基層公職人員會充分迎合上級“痕跡式”檢查的需要,主動加壓提高痕跡的外在標準,不斷升級痕跡的顯示度與可讀性。從這個意義講,痕跡主義久治不愈,就是因為搞痕跡主義能得甜頭,有功可邀,有利可圖;如果搞痕跡主義無利可圖,也就自然銷聲匿跡了。從避責的角度看,留痕是基層公職人員消極地規避責任的一種自我保護方式。基層工作複雜多變,進行基本的工作留痕是必要的,如果沒有痕跡,“日復一日、年復一年也不知道我們究竟做了些什麼事情。特別在上級來檢查時,可以避免領導因一瞬間的誤解,而否定自己的全部工作”。基層公職人員也願意用形式上的忙忙碌碌來掩蓋實際的政策執行情況,畢竟擺花架子要比做實事更容易,也更能規避不作為的指責。

(三)中國基層治理的權責錯位:加劇以“跡”代“績”

當前我國的五級政府體制總體上呈現一種職責同構、行政發包的特點,下級政府承擔了過多屬於上級政府的責任。面臨“有活往下壓,有人往上抽”的現實困境,基層政府有限的人力無法承載過多的工作任務,一些工作就只能從形式上應付了事。基層承受的上級壓力越大,其痕跡主義的現象就越突出。一個惡性循環由此產生:基層的痕跡主義現象越突出,當地的幹羣關係就越容易出現緊張,上級政府就越不放心,就會越多地採取考核、檢查、督查等方式加強對基層的管理和控制,由此催生了更為嚴重的痕跡主義。

具體來説,一是壓力傳導的治理結構能夠加劇痕跡主義的蔓延。“基層治理中‘痕跡主義’的出現和蔓延有其內生動力和外生條件,主要源於上下級政府主體間行政責任關係的張力和壓力機制的深層次影響。”中國的治理結構,表現為兩個金字塔:一個正金字塔,從中央到地方,五級政府,鄉鎮是塔基,所有上級政府都能對鄉鎮佈置任務、監督檢查,而鄉鎮只能“照單全收”;一個倒金字塔,各條線都往下走,上面千條線,下面一根針,線線都往鄉鎮穿,鄉鎮成了塔尖。在壓力傳導體制下,中央的要求順着行政層級鏈條在各級地方政府手中“層層加碼”,造成各類考核評比不斷泛化,考核標準不斷細化。越往下走,工作任務就被分解得越細,而且每項工作都要“按月、按季度”並“全過程跟蹤檢查”,每項材料都要全面、真實、有效,這就增加了基層的負擔,很多情況下基層只能敷衍了事。上級不斷地加碼,基層只能不停地留痕造痕,檢查或考核也就從績效導向轉化為痕跡導向。

二是基層政府與上級政府的共謀放任了痕跡主義的滋長。官僚制組織中的人們通常有一種維護所有同事的共同命運的意識,這種意識常常引導官員們不是去幫助服務對象,而是首先考慮保護自己牢固的既得利益。因而,每當羣體的整體性受到明顯威脅時,就會自發產生自衞性非正式組織。在中國的基層治理中,基層常常面對難以解決的“複雜問題”。為了遮蔽自身無法解決的難題,或者體現自身正在努力解決問題,基層通常會“與它的直接上級政府相互配合,採取各種策略應對來自更上級政府的政策法令和檢查監督”。特別是當基層政府無法完成實際的指標數據時,其直接的上級政府也會受到影響,因而在面臨更上級的檢查時,基層政府和直接的上級政府會積極“共謀”,在痕跡的準備上齊心協力。如周雪光所言:“政府內部的考核機制設計在很大程度上促就了基層政府間形成利益共同體,為各方維護共同利益而參與共謀行為提供了另外一個制度化基礎,導致了目標替代。”這充分表明痕跡主義已經不再是一種“幼稚的、低級的、庸俗的、不用腦筋的”形式主義,而是升級為一種“精心設計、有意而為的”形式主義。

三是受到越來越多、越來越嚴厲的問責形式的影響。痕跡管理的一個主要目標就是從既往的工作痕跡中發現執行主體履職履責方面存在的問題,從而倒逼其承擔起主體責任。但越來越多的屬地化管理,越來越多的“一票否決”,越來越多的基層主體責任、“一把手”主責、黨政同責等,使得基層不敢為、怕擔責的心態越來越明顯。上級政府及其職能部門,通過各種“責任書”,把本應由其完成的職責逐項逐條下放落實給基層,“層層責任狀”也就變成了上級部門的“層層免責單”,基層則成為“責任不可再分”的“最終責任承擔者”。責任無法推脱,任務又無法完成,痕跡主義就成了基層的救命稻草,因為只要紙面工作完成,就沒有了被上級追責的理由。

結束語

本文的基本結論有以下兩點:第一,痕跡管理有着豐富的理論淵源和深厚的實踐依託。從理論淵源上講,痕跡管理發軔於理性官僚制的檔案管理原則和國家視角的簡單化邏輯,前者為痕跡管理提供了必要性,後者闡明瞭痕跡管理的可行性;從實踐依託上講,痕跡管理是我國改革開放以來治理實踐從總體支配到技術治國轉型的必然產物。第二,痕跡管理在基層治理實踐中的異化絕非偶然。理性官僚制“本末倒置”的負功能、國家視角以顯性痕跡替代複雜績效的“狹窄化”和當前中國基層治理的權責錯位,構成了痕跡管理向痕跡主義演化的三重邏輯。

本文的研究同時引發了我們的如下思考:首先,“痕跡”更多的是一個形象化的説法,既實指台賬等可視化材料,也泛指那些能夠替代治理目標的技術性手段,因而,如何以痕跡管理這一微觀角度為切入點,更好地理解官僚體制中目標-手段鏈的複雜性,更好地探討技術治理中手段強度與目標替代之間的關係,是一個亟待深入的課題。

其次,痕跡管理從一個側面反映了中央(上級)控制與基層(下級)應對之間的內在張力。在大數據時代,信息即權力,權力即信息,痕跡作為信息符號,在基層治理實踐中將變得更為普遍,也更加容易走向其反面。中央(上級)政府如何最大限度地掌握基層(下級)信息,有效地規範基層權力的運作,同時充分發揮基層的主觀能動性,避免基層的目標置換,其深層次的邏輯關係還待深耕。

最後,痕跡管理是強化問責機制的一個重要抓手,而問責本身是一柄雙刃劍,問責的效果應當是既能實現高度標準化和計量化的痕跡管理,又能避免痕跡管理淪落為形式化和表面化的痕跡主義。如何在強化問責的同時,理順縱向政府間權責關係,真正使“權責要對等、有責要擔當、失責必追究”成為各級政府的共識,也是治理現代化中不容迴避的一個基本問題。

值得慶幸的是,2019年3月,中共中央辦公廳印發《關於解決形式主義突出問題為基層減負的通知》(中辦發〔2019〕16號),明確提出要着力解決“過度留痕”的問題,明令“不得隨意要求基層填表報數、層層報材料,不得簡單將有沒有領導批示、開會發文、台賬記錄、工作筆記等作為工作是否落實的標準,不得以微信工作羣、政務APP上傳工作場景截圖或錄製視頻來代替對實際工作評價”。我們有理由期待,藴涵理性精神的痕跡管理能夠助推基層公職人員真抓實幹、真正迴歸服務民眾的本位。