姜鴻|中國大熊貓是怎樣走向世界的:全球化視野下的物種交流與政治_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-2022-02-11 22:00

姜鴻|四川師範大學歷史文化學院講師

收集域外的奇禽異獸是古代歐亞各國統治階層共享的文化。然而,到了近代,隨着博物學的復興和公共博物學機構的建立,域外物種在分類學上是否具有特殊地位成為西方國家收集動物的主要考量因素。與古代主要通過進貢等方式實現物種交流不同,近代的物種交流主要通過科學考察和標本貿易實現。伴隨着殖民擴張的全球推進,西方博物學家、探險家不斷深入世界各地考察和採集動物標本,這也成為中國野生動物走向世界的主要方式。大批歐美探險家相繼來華狩獵標本或捕捉活動物,中國稀有動物的全球貿易漸次興起。與其他物種稍有不同的是,大熊貓在20世紀40年代被用作外交宣傳,使其進一步成為世界知名的物種。本文擬考察晚清民國時期中國大熊貓如何逐步走向世界的過程,同時討論南京國民政府對外國人來華採集標本的管理和稀有物種保護政策,進而分析歐美的“熊貓熱”與國民政府“熊貓外交”之間的內在關係。

近代博物學、全球貿易與中國大熊貓走向世界

近代世界是知識急劇轉型的時代,也是商品急速流通的時代,兩者亦存在相輔相成的內在聯繫。近代博物學的興起和全球貿易的發展正是這種聯繫的集中體現,它們也是中國大熊貓走向世界的重要背景。如要對大熊貓如何逐步走向世界作出解釋,則需分別對博物學的復興、博物學機構的展覽需求、探險家在西南的活動和動物貿易進行具體分析。

(一) 博物學在近代的復興

在大熊貓走向世界過程中,近代博物學為西方人發現和認識大熊貓奠定知識基礎。博物學這門最早可追溯到古希臘的學問經過長時期的沉寂,在16世紀中期全面復興並不斷發展壯大。分類、描述和命名成為其主要內容。博物學的復興改變了西方人看待自然的方式,正如法國哲學家福柯(Michel Foucault)所言,“一個新的可視性領域全方位地建構起來了”。具體而言,對自然事物分類方法的改變是近代博物學最重要的轉變。已有研究表明,近代早期的博物學家多從人類利用的層面出發,而不是根據動植物的內在特徵進行分類。不過,隨着博物學的發展,這種功利主義取向的分類方法逐漸被獨立、客觀和不以人類為中心的新分類體系所取代。其中,瑞典博物學家林奈(Carl Linnaeus)確立的以植物性器官識別植物的分類體系被博物學界廣泛採用。近代博物學的另一轉變表現在由注重古代文獻到重視田野考察。瑞士地質學家、動物學家阿加西(Louis R. Agassiz)的口頭禪即是博物學轉型後的具體體現,他説:“假如你只是在書上研究自然,你走出門去根本找不到它。”伴隨着殖民擴張的推進,博物學在空間上得到拓展。經過近代博物學洗禮的法國傳教士譚衞道進入四川穆坪(今寶興縣)後當即察覺到大熊貓的科學價值,因為這種動物在博物學上從沒被記錄和描述過,他在日記中寫道:“這種動物將成為科學上的一個有趣的新發現。”

有必要説明的是,中國雖有發達的博物傳統,但在本土知識譜系中大熊貓並未優先被近代國人認知,這主要與中西方的博物傳統存在本質差異有關。當西方博物學朝近代科學方向發展時,中國博物學的運用仍停留在利用層面觀察本土動植物。譬如,清朝嘉慶、道光年間,當地文人對大熊貓的形態有過較精準地描述,諸如“性最痴”,“不食五穀,食竹連莖”等。但由於他們不具備一套類似西方分類體系的思想資源來確定這個物種的位置,他們將大熊貓視為無用的怪物,道光時期的《留壩廳志》就稱其為“腹無五臟,惟一腸,兩端差大,可作帶繫腰”。

與文人的看法相同,大熊貓在當地農民眼中同樣無甚價值,德國人種學家、探險家施特茨納(Walther Stötzner)在汶川的經歷為我們瞭解農民的觀念提供了可能。1914年施特茨納為了養活買到的大熊貓幼崽,想在當地找人做保姆,但他發現當地人很難理解為何西方人會對一隻“笨熊”如此大驚小怪,一個姓薛的人告訴施特茨納,如果要他照顧這隻小熊,“瓦寺的婦女會嘲笑他”。大熊貓之所以會成為本土文化中的怪物,正與中國博物傳統中的功利主義有關,因為其不具有經濟價值。大熊貓的皮不值錢、肉不可食,這是當地人對其不感興趣的主要原因。到訪過川西地區的很多外國人都留有這方面的記載,譬如德國探險家台飛(Albert Tafel)就明確告訴讀者,雖然“竹熊”皮偶爾會落到漢族商人手中,但當地人並不認為其珍貴,因為它的毛很短,只能得到很少幾個銅錢,台飛同時指出,“竹熊”肉在當地也被認為不可食用。

顯然,大熊貓的現代意義難以通過本土知識加以賦予。當然,西方博物學知識僅是其被博物學界認識的條件之一,大熊貓能夠在博物學界引起廣泛關注,還因為它在分類上具有不確定性,並引發爭論。譚衞道首次看到“黑白熊皮”時推測這個物種是熊的新種,在對獵人隨後帶來的標本仔細觀察後,譚衞道認為“它一定是熊科的一個新種”。在寫給巴黎自然博物館館長愛德華茲(A. Milne-Edwards)的信中,譚衞道將此物種命名為Ursus melanoleucus(黑白相間的熊),但當標本運抵博物館後,愛德華茲認為這個物種不是熊的新種,而是與熊貓和浣熊更接近的新種,因此被命名為Ailuropoda melanoleucus(黑白色的熊貓)。然而,博物學家們卻不盡贊同愛德華茲的看法。這場爭論雖然無果,卻引來了更多人對大熊貓的關注。

(二) 博物學機構的展覽需求

除了知識層面的因素,大熊貓能夠進入西方社會還與博物學機構的展覽需求分不開。博物學在18世紀、19世紀蓬勃發展直接催生了自然博物館和動物園這兩個現代機構。根據美國學者法伯(Paul Lawrence Farber)的研究,至1900年,英、美、法、德四國共建成自然博物館950座,動物園也成為歐美國家大城市的“標準景點”。

自然博物館希望得到完整的大熊貓標本,主要用於分類研究和展覽兩個層面。由於大熊貓在分類上具有不確定性,自然博物館急需得到完整的標本,以便澄清科學上的謎團。就展覽而言,博物館的藏品最初主要供專業博物學家研究之用,但隨着公眾的博物學熱情日漸高漲,向公眾開放、同時實現教育目的亦成為博物館重要功能之一。此外,展出稀有物種的標本也成為標榜權力的表達。亦即是説,展出大熊貓這種世界稀有動物的標本可以成為自身實力的象徵。因此,當芝加哥菲爾德自然博物館成為首個擁有完整大熊貓標本的博物館後,哺乳動物部主任奧斯古德(Wilfred H. Osgood)急於向外界證明他們在博物學界的地位,他説他們的大熊貓標本雖然不是全球僅有的,“卻是唯一一個完整又完美的,也是唯一一個被白人射殺的”。

同自然博物館一樣,近代動物園的創建也旨在推進博物學的發展,差別僅僅在於動物園研究和展出的是活動物。值得注意的是,隨着大眾科學的日漸普及,從19世紀中期開始,理性娛樂、教育和保育逐漸成為近代動物園的主要發展方向。大衞·米切爾(David W. Mitchell)擔任倫敦動物學會秘書之後對倫敦動物園進行的改革是這種轉變的起點。有學者指出,為了吸引大眾遊覽和培養工薪階層的休閒方式,米切爾“汲汲於尋找引人注目的藏品”,並進行大量的廣告宣傳。關於歐美動物園發展史的研究表明,倫敦動物園的改革,不僅對英國本土動物園轉變經營方式起到示範作用,還對其他國家動物園的經營理念產生重要影響。

因此,就不難理解為何稀有的大熊貓會成為歐美動物園普遍搜求的對象。有證據表明,紐約布朗克斯動物園開園之初,紐約動物學會就致力於為其獲得大熊貓。據載,布朗克斯動物園園長霍納迪(William T. Hornaday)在1901年、1902年向東亞旅行者和標本採集員支付佣金,要他們帶回中國的麋鹿和大熊貓,他表示願意用500元(西班牙銀元)購買大熊貓。倫敦動物學會在此之前是否宣稱過類似需求,尚待更多資料佐證,不過可以肯定的是,從20世紀20年代開始他們亦加入競逐行列之中。1929年4月,當美國探險家史密斯(Floyd T. Smith)將其西南探險計劃透露給外界後,倫敦動物學會秘書彼得·米切爾(Peter C. Mitchell)當即表示對此有興趣,即是明顯的例證。

(三) 探險家在西南的活動和動物貿易

當然,博物學機構能否順利展出標本或活動物還有賴探險家來華考察和收購動物。英國學者亨利·尼科爾斯(Henry Nicholls)認為博物學機構之間為了競爭,主動組織探險隊赴華獵捕大熊貓。事實上,來華的探險隊是由各大博物學機構贊助。20世紀初的探險活動,通常由博物館贊助經費和設備,探險家狩獵的標本則歸博物館所有。美國探險家羅斯福兄弟(Theodore & Kermit Roosevelt)1929年與芝加哥菲爾德博物館的合作正是採取這種方式。羅斯福兄弟成功狩獵大熊貓的事件,引發更大規模的外國人赴川西狩獵稀有動物和收集動物區系資料。史密斯、費城電業大亨托馬斯·多蘭(Thomas Dolan)之孫布魯克·多蘭(Brooke Dolan)、哈佛大學法學系學生塞奇(Jr.Dean Sage)、美國浸禮會傳教士葛維漢(David C. Graham)等也都是得到不同博物館贊助的知名探險家。以史密斯為例,就在羅斯福兄弟追蹤大熊貓之際,他萌生出與菲爾德博物館合作的想法,美國弗利爾美術館副館長畢安祺(Carl W. Bishop)在一封信中談到:“史密斯的願望是在中國南方几省進行為期數年的標本採集活動,並建立一些標本採集營地,他將對其進行個人監督。”最後在畢安祺擔保下,哺乳動物部主任奧斯古德同意贊助史密斯赴川滇採集大熊貓等動物的標本。

除贊助外,博物學機構也購買標本或活動物,這也為那些未能得到贊助或者解除合約後的探險家出售大熊貓提供條件。就史密斯來説,受經濟危機影響,菲爾德博物館在他完成1931年考察後就解除了合約,此後史密斯多次向菲爾德博物館出售標本,其中就包括大熊貓標本。就出售活體大熊貓而言,美國探險家威廉·哈克內斯(William H. Harkness)的遺孀露絲·哈克內斯(Ruth Harkness)和史密斯是主要的人物。露絲·哈克內斯是首個將活體大熊貓帶到美國的人,並向芝加哥布魯克菲爾德動物園成功出售2只大熊貓。史密斯則是向歐美動物園出售大熊貓數量最多的人。1937年和1938年,史密斯至少收購了11只大熊貓,其中5只成功運抵倫敦。史密斯之所以能夠獲得眾多的大熊貓,與他在川西地區設置的標本採集營地有關。史密斯未經中央研究院同意,私自前往川西活動,後被四川省政府“勒令出境”,不過他的代理人繼續為其收購動物。成都當地報紙《新新新聞》報道稱,一位自稱芝加哥博物館學者的美國人駐紮在茂縣馬良坪山間,派人分赴屯區各縣,“大價收買各種生物鳥獸”,據此人透露,這些動物系帶回美國供博物學研究和製作標本之用。記者發現,此人在4個月時間內收購的動物種類不下100種,且“大都為活着的珍禽異獸”。

另外,售賣活動也可能在科技合作名義下進行。大熊貓在芝加哥引發觀賞熱潮,這讓紐約動物學會堅定了投資大熊貓的信心,當時史密斯有幾隻大熊貓待售,但因價格問題交易最終沒能達成。紐約動物學會遂將目光投向華西協合大學。此時的紐約動物學會理事塞奇向華西協合大學提議,由紐約大學向華西協合大學提供教學材料和科研器材,後者幫助採集川西地區的動物標本。該協議的主要目的是獲取大熊貓。塞奇在信中寫道,他們首先想得到的是1只活的大熊貓幼崽,“如果可能,最好是一對,一雄一雌”。紐約布朗克斯動物園由此得到了大熊貓“潘多拉”和“潘”。

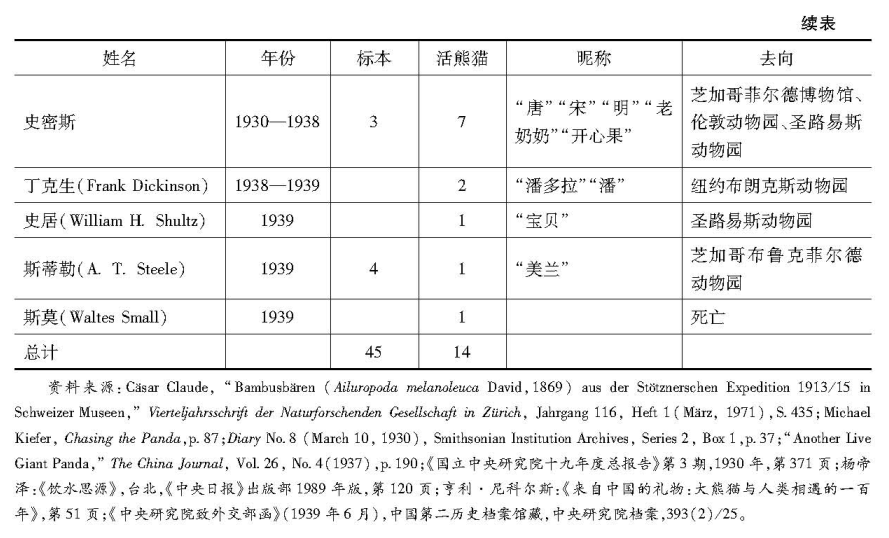

總之**,近代博物學的興起和全球貿易的發展為中國大熊貓走向世界創造條件。**博物學首先在知識層面奠定基礎,物種知識的傳播以及分類問題上的爭論使大熊貓進一步成為博物學界關注的焦點。博物學機構為大熊貓進入西方社會提供製度平台,他們的展覽需求也為大熊貓的商品化拉開帷幕。20世紀30年代是外國人來華運出大熊貓標本和活體大熊貓數量最多的時期,他們運出的大熊貓標本約45個,活體大熊貓有14只(見表1)。這一結果的產生,除科學和商業因素之外,亦與當時中國政府的管理有關。

從管控來華外國人到保護大熊貓

有學者認為20世紀30年代運到國外的大熊貓標本和活體大熊貓是外國人來華盜獵的結果,當時的南京國民政府無力管控外國人在華的狩獵行為。但事實上,南京國民政府從1929年起就已開始對外國人來華採集標本進行嚴格管理。在最初,管理的目的主要是為了維護國家權益和管控採集標本的外國人,到1939年保護物種成為他們的主要關切點。

(一) 中央研究院管控來華採集標本的外國人

20世紀30年代來華採集標本的外國人具有一些有利的外在條件。具體到獵捕和運輸大熊貓來説,1.九一八事變後西南地區戰略地位不斷提升,內河航運條件亦隨之改善,外國人可以乘船直抵大熊貓產區附近。到了20世紀30年代後期,外國人還可通過汽車、飛機等交通工具運輸大熊貓。2.華西協合大學作為大熊貓的暫養基地,成為運輸的中轉站。3.隨着國民政府經營西南力度增強,外國人在該區域考察時的安全也得到保障。應該説,外國人能夠在20世紀30年代集中運出大熊貓離不開這些條件。不過在有利條件的背後,他們也受到比前人更為嚴格的管控。

1929年籌備、1930年成立的中央研究院自然歷史博物館(下文簡稱“自然博物館”)是外國人來華採集動植物標本的主管機構。整個20世紀30年代,中央研究院對外國人來華採集標本有着嚴格管理,不過管理的目的主要是為了管控採集標本的外國人和維護國家權益,而保護物種最初未成為他們的管理重點。不論是管理政策的制定還是管理條例的運行都能清楚反映這一點。首先,鑑於外國人來華採集標本事先不經中國政府同意,並將有學術價值的標本悉數運出中國,中國政府認為外國人的這種行為有損國家權益。為了審核外國人來華考察的資格,並提留有學術價值的標本,南京國民政府規定外國人來華採集標本必須先與中央研究院接洽,並簽訂“限制條件”。其次,在與外國人簽訂的“限制條件”中,中央研究院並未對外國人所採標本的種類和數量加以限制,他們關心的是,外國人的採集活動是否在中國政府監視下進行,標本運出中國之前是否經主管部門審查和提留。

中央研究院沒有限制大熊貓等標本的出口也有更加現實的考慮,他們希望通過外國人的資源來為本國獲取有學術價值的標本。外國人與中央研究院簽訂的“限制條件”也就成為一種合作協議,這在提留標本的規定上體現得尤其明顯。在1930年自然博物館與菲爾德博物館合作人史密斯簽訂的文件中就明確規定,標本經專家審查後,“須留存一全份在中國”。1934年7月,改組後的自然博物館即中央研究院動植物研究所與紐約自然博物館的合作人塞奇、謝爾登(William G. Sheldon)達成協議,規定標本經審查後,“須以一份完整的複本作為贈品存放在中國”。這一模式的產生,與當時的科研經費緊缺有關。自然博物館1932年年度報告指出,由於經費困難,當年“仍無力購置”設備和儀器,原計劃進行的大規模採集活動也因經費問題而推遲。在一定程度上而言,中外合作正可對這一困境起到緩解作用。除通過外國人獲得本國的稀有動物標本之外,中央研究院也希望能從國外換回一些有價值的學術標本,外國人申請運出大熊貓正好提供了這樣的機會。1938年5月,華西協合大學申請運美大熊貓1只,中央研究院給四川省政府的函電指出:“該校如欲運美研究,須先與美方商換有價值之研究標本,方能啓運。”

可見,中央研究院最初的管理重視對外國人的限制和對國家權益的維護。這也為身份不合法的探險家冒名申請大熊貓出口許可證提供了機會。美國探險家史密斯的行為十分典型。1935年5月,史密斯冒用菲爾德博物館的名義從中央研究院獲得了內地考察護照,但他深知自己的考察不合法,擔心申請出口許可證時露出破綻,從而遭到拒絕。因此,冒名露絲·哈克內斯成為他規避自身身份問題的方法。1938年6月,史密斯致函中央研究院總幹事朱家驊,稱哈克內斯打算運出她在四川收購的各種動物,他幫助哈克內斯“代辦護照”。申請出口的動物為3只大熊貓、1只羚牛、1只斑羚和14只雉雞,並稱將來還打算收購。按照“限制條件”提留標本的規定,史密斯贈給中央研究院動植物研究所1只大熊貓,其他動物則由滇越鐵路運出。很顯然,史密斯之所以能夠冒名成功,正是利用了中央研究院未重視物種保護的管理疏漏。這一侷限也為大熊貓種羣數量的減少留下隱患。

(二) 商品化對大熊貓種羣的衝擊

西方學術界關於大英帝國狩獵史的研究表明,探險家和動物商在非洲、南亞等地活動,造成當地部分稀有野生動物種羣數量急劇減少。其實,動物商品化同樣給中國的稀有野生動物種羣造成衝擊,而大熊貓則首當其衝。

1929年之前雖然有個別傳教士、外交官和探險家購買大熊貓皮,但由於是偶發現象,當地未出現商業狩獵。不過羅斯福兄弟1929年入川之後,這種情況逐漸發生改變。羅斯福兄弟當年為了買到大熊貓皮,開價50元(墨西哥銀元)購買一張熊貓皮,致使稍後進入四川穆坪,為美國史密森尼學會採集標本的葛維漢只能低價買到殘次品。也就是説,外國人通過提高收購價格促成了大熊貓標本的商品化。這種模式亦適用於活體大熊貓的商品化過程。到了20世紀30年代中後期,標本已不具有吸引力。這一轉變的出現,不只是因為市場供應量增加,探險家的興趣轉移亦是重要原因。所以當市場需求轉向活熊貓後,很多大熊貓被運到成都。《芝加哥每日新聞》駐華記者斯蒂勒(A. T. Steele)在1938年指出,自從外界得知芝加哥支付高昂價錢購買大熊貓,很多大熊貓被帶到成都,其中既有活的也有死的,活熊貓在成都的離岸價格為每隻25—180美元不等。毋庸置疑,大量的熊貓被捕捉正是高價刺激的結果。除《新新新聞》提到的“大價收買”外,露絲·哈克內斯在一封信中也提到史密斯的誘捕手段,她説史密斯派人到山裏散佈消息,説他需要20只大熊貓,“當地獵手就變得瘋狂起來”。大量的熊貓現身成都,給一些西方人造成大熊貓並不稀有的印象,斯蒂勒的文章《大熊貓稀有?有人在開玩笑》即是這種錯覺的體現。

按照生態學原理的普遍解釋,獵捕量急劇增加必然導致種羣數量減少。當時,一些區域的大熊貓甚至出現絕跡。汶川縣草坡鄉是外國人獵捕和收購大熊貓的首選地,1938年春再次赴該地為哈克內斯購買大熊貓的美籍華裔探險家楊帝霖告訴僱主,瓦寺的兩條深溝中曾有很多大熊貓,“現在已被獵捕殆盡”。其實史密斯對此亦有同感,不過他並不願意承認這與自己的商業活動有關。在接受記者採訪時,他聲稱有人希圖通過大熊貓獲利,故大肆搜捕,“結果使科學性質之收集,遂遭其影響”。他説這種捕捉活動並非必要,但謀利之人出以高價,引誘土人搜捕,結果使大熊貓日漸減少,行將滅種。史密斯顯然是在批評他的競爭對手哈克內斯,他的言下之意是自己的“科學”活動不會對大熊貓種羣造成危害。關於他們之間的恩怨此處置而不論,不過這些材料清楚反映出他們的商業活動確已造成種羣破壞,其實這也符合當代動物學家在草坡調查研究後得出的結論。西華師範大學珍稀動植物研究所胡錦矗教授在1992年指出,20世紀30年代草坡鄉被捕捉的大熊貓超過20只,“導致那裏的種羣,迄今已過了半個世紀仍未恢復”。四川、西康兩省的熊貓被大量獵捕,不僅引起生活在上海的英國博物學家蘇柯仁(Arthur de C. Sowerby)的高度關注,亦引起當地政府官員對大熊貓生存的焦慮。這也成為國民政府最終出台大熊貓保護政策的重要背景。

(三) 國民政府出台大熊貓保護政策

1938年11月和1939年3月,西康省政府的前身西康建省委員會和四川省政府分別發佈命令,要求各縣禁獵和保護大熊貓。這兩份禁令並非針對當地農民的一般性狩獵,地方政府主要關心的是如何制止外國人來華誘捕大熊貓。

首先,地方政府認為當地獵捕行為的產生是外國人誘捕造成的。西康建省委員會向各縣指出,自從羅斯福兄弟在西康獵得大熊貓後,受報刊雜誌大肆宣傳的影響,“中外人士之來取獵者日多”,西康建省委員會認為大熊貓的數量本就稀少,如不加以限制,將有滅種之虞。四川省第十六區行政督察專員謝培筠在呈請四川省政府發佈保護大熊貓的命令時也指出,“外邦人士往往不惜重價收買,獎勵土人獵捕射殺”,如果不加以禁止,“必致愈捕愈稀,終必使之絕種”,謝培筠認為屆時將成為學術上的重大損失。總之,他們都認為外國人誘捕是大熊貓的最大威脅。其次,地方政府並未打算制訂當地人應該如何保護大熊貓的具體措施。倫敦動物學會秘書、英國進化生物學家朱利安·赫胥黎(Julian Huxley)得知中國政府開始保護大熊貓後,致函中國外交部詢問保護大熊貓的具體措施及其成效。不過,謝培筠在外交部多次催問下並未作出答覆。正是由於地方政府主要關心制止外國人的誘捕行為,謝培筠才在報告中特地強調,請四川省政府致函主管部門,“禁止外邦人士潛赴區內各地,重價收買及私行秘密入山獵捕”。

地方政府禁止外國人獵捕大熊貓的建議引起了國民政府有關各部的高度重視。當外交部徵詢中央研究院意見時,動植物研究所所長王家楫同意四川省政府的意見,認為確有查禁的必要。他向外交部建議,大熊貓確係動物界的珍品,近年來“射獵漫無限制”,實有絕種之慮,“亟應加以保護”。1939年4月22日,外交部以“節略”形式向各國駐華使館轉達了中央研究院的意見,並要求通知其國民,“禁止採捕,以資保護”。由於一些大熊貓在禁令公佈前被捕捉,中央研究院仍準其出口。財政部鑑於禁獵政策公佈後仍有人向海關報運出口,他們認為只有在海關方面厲行禁止出口才能有效保護大熊貓。於是,9月18日財政部向有關部門指出,為了保存大熊貓等“奇禽異獸”,嚴禁帶毛禽皮,帶毛或去毛各種野禽獸,以及活野禽獸出口,並強調“無論何人報運及作何用途,一概不準放行”。9月30日,內政部將這項新規定通令全國,要求各地嚴厲查禁。

相應地,中央研究院也加強了對大熊貓的出口管理。中央研究院拒絕贈送悉尼動物園大熊貓是管理加強後的典型案例。1939年10月,悉尼動物園以“中澳兩國邦交益臻親善”為由,請求中國政府贈送一對大熊貓,並表示願意提供一對袋鼠給中國。對此提議,中央研究院未表同意,王家楫指出:

舉世動物園不下數百,悉尼之園,猶不得謂大,一旦大熊貓贈給該園,他處勢作同樣之要求。夫敦睦邦交,除仇敵外,當一視同仁,不得獨厚於澳洲,是他處之請,亦難拒絕,而在我將供不應求矣。

戰時無力捕捉、經費緊缺和有礙法令也是王家楫提出的反對理由,不過通過前述引文可以看出王家楫最擔心的還是此例一開將“供不應求”的問題。此時的中央研究院已意識到外國人獵捕活動帶來的深刻變化,即大熊貓種羣數量的鋭減和國際市場的巨大需求。

大熊貓作為博物學興起後被重新定義和“建構”的新物種,逐漸受到歐美國家的關注和偏愛。回顧20世紀30年代的大熊貓出口之路,一系列的探險和獵捕活動促進了大熊貓的全球貿易興起。在大規模的獵捕活動衝擊大熊貓種羣後,中國政府開始將管理重心由“外人”轉向“物種”。四川、西康地方政府率先動議,推動外交部、財政部以行政命令的方式禁止外國人在華獵捕大熊貓。作為外國人來華採集標本主管機構的中央研究院,也按照政府的禁令順勢改變管理理念。在一系列的政策規範之後,歐美動物園獲得大熊貓的方式轉變為由中國政府贈送。

歐美的觀賞需求與“熊貓外交”的形成

從1941年開始,國外主要通過中國政府贈送獲得大熊貓。政府對外贈送動物並非近代出現的新事物,與古代象徵皇權的贈送行為不同的是,近代的贈送活動更多是國家間友好關係的象徵。不過與當代中國對外贈送大熊貓不同,國民政府贈送的主體並非政府組織,而是民間機構。學界對“熊貓外交”已多有關注,但研究者多從國民政府角度建構“熊貓外交”的形成過程,強調中國政府的戰略意圖。不可否認,對中國政府來説,贈送大熊貓確有政治考慮,但如果把這種考慮作為贈送活動出現的原因,就可能顛倒了因果關係。事實上,“熊貓外交”的形成並非國民政府的戰略構想,而是在歐美動物園請求贈送大熊貓的情況下順勢做出的政治策略安排。

(一) 歐美的“熊貓熱”

歐美的“熊貓熱”無疑是“熊貓外交”得以展開的前提。1936年至1938年,露絲·哈克內斯和美國探險家史密斯在華捕捉到大熊貓的事件是西方媒體關注的焦點。媒體大肆炒作,動物園是直接受益者。當大熊貓入住動物園後,遊客們紛紛湧入動物園。據稱,1937年大熊貓“蘇琳”在芝加哥布魯克菲爾德動物園展出的第一天就吸引了53000多人來參觀,以至園方不到一週時間就賺回了購買“蘇琳”的費用。大熊貓在美國的其他城市同樣受歡迎,譬如,1939年聖路易斯動物園的“開心果”首次展出時也吸引了35000多人到場觀看。紐約布朗克斯動物園的大熊貓“潘多拉”更是在1939年紐約世界博覽會展覽期間吸引了近30萬名付費遊客。

同美國的情況一樣,大熊貓進入倫敦動物園之後也引發了當地市民的觀賞熱潮。1938年底,倫敦動物學會以2400英鎊的價格從史密斯手中購買到3只大熊貓(“唐”“宋”“明”),其中體型最小的“明”最先被展出,倫敦市民立即被其滑稽可愛的形象所吸引。1939年4月9日,倫敦動物園接待了89437名遊客,創下歷史新高。遊客們的目標很明確,動物園主任維弗斯(Geoffrey Vevers)告訴記者,這些遊客“無一例外都是想看看熊貓寶寶”。

通過詹姆斯·費希爾(James Fisher)的研究可知,20世紀上半葉歐美動物園主要是依靠國際貿易獲得異域動物,自然保護區和國家公園在非洲的建立也未能阻止動物商在保護區內購買動物。1939年大熊貓保護政策的出台,標誌着中國脱離國際動物貿易市場,但歐美國家的“熊貓熱”卻未因商業渠道的中斷而消退。如果大熊貓病死,勢必產生新的需求。在這種情況下,直接向中國政府提出贈送請求就成為歐美動物園的一項主要考慮。

(二)“熊貓外交”的形成

20世紀40年代由國民黨中央宣傳部國際宣傳處(以下簡稱“國際宣傳處”)牽頭主持的大熊貓贈送活動共有三次:1941年贈送“美國援華聯合會”大熊貓、1946年贈送倫敦動物園大熊貓和1946年贈送紐約布朗克斯動物園大熊貓。這三次贈送活動的出現都有一個相同的背景,即歐美動物園首先向中國政府提出贈送請求。

第一,1941年對美贈送大熊貓的成功實踐,緣於紐約布朗克斯動物園通過“美國援華聯合會”提出申請後,國民政府做出的積極回應。1941年對美贈送大熊貓通常被視為開啓“熊貓外交”的標誌性事件。1941年11月9日凌晨4點45分,“贈送熊貓典禮”在重慶廣播大廈舉行。參加贈送活動的人員有宋美齡、宋靄齡、美國哥倫比亞廣播公司駐遠東代表鄧威廉、紐約布朗克斯動物園動物學家蒂文(John Tee Van)、華西協合大學教授葛維漢等。贈送活動的主要內容在於對美廣播。宋靄齡首先講述了贈送大熊貓的兩層含義,即表達中國對美國的友誼和對“美國援華聯合會”的感謝,宋美齡則從戰爭前線的親身經歷談起,闡述了中美兩國在維護正義和人道上的一致性,宋美齡最後表示,希望這2只大熊貓能夠給美國人民,特別是兒童帶去快樂。講話結束後,由蒂文代表“美國援華聯合會”和紐約布朗克斯動物園接受大熊貓,蒂文表示,“此珍奇可愛之禮物,必受美國人民無上之感謝”。

如前所述,已有研究認為這場贈送活動的出現是中國政府官員的外交創意。但事實上,對美贈送大熊貓的想法最早由“美國援華聯合會”提出。“國際宣傳處”處長曾虛白在工作日記中寫道:“國際宣傳處”駐紐約辦事處來函稱,紐約動物園的大熊貓最近突然病死,美國人士極感惋惜,“貓熊為我川康特產,年前美方每以貓熊為中國之代表產物,故在宣傳上實為有力之媒介”。國民黨“中宣部”的檔案也記載稱,“該會前建議獵求我國川康特產之貓熊一頭,致贈紐約動物園”。

那麼,“美國援華聯合會”為什麼要提出贈送大熊貓的建議?1941年5月,大熊貓“潘多拉”病死,紐約動物學會理事塞奇立即致電華西協合大學,請後者設法提供一對大熊貓。但中國政府早已明文規定嚴禁出口大熊貓,華西協合大學的民間渠道已經走不通。紐約動物學會又想到《時代》週刊的創辦人、“美國援華聯合會”負責人亨利·盧斯(Henry R. Luce)。盧斯當時在中國考察,幫助中國做抗戰宣傳,紐約布朗克斯動物園總幹事詹寧斯(Allyn R. Jennings)立即給盧斯拍發了電報,請他向中國政府詢問“有關提供大熊貓的情況”。不過盧斯在華期間未向中國官員提及相關問題,回到美國後他將此事告訴給了“國際宣傳處”駐紐約辦事處的負責人。換言之,紐約布朗克斯動物園希望盧斯幫助他們獲得大熊貓是“美國援華聯合會”提出贈送建議的直接原因。

盧斯之所以選擇以“美國援華聯合會”的名義向“國際宣傳處”駐紐約辦事處提出建議,其實與他的工作性質緊密相關,他希望利用大熊貓做抗戰宣傳。由於大熊貓是中國特產動物,盧斯認為對美贈送大熊貓可以在政治上取得宣傳效應,故向“國際宣傳處”駐紐約辦事處提議,在贈送紐約布朗克斯動物園大熊貓之前,先以宋美齡的個人名義贈送“美國援華聯合會”,再由後者轉贈給紐約布朗克斯動物園。1941年6月,“國際宣傳處”駐紐約辦事處將此建議彙報給了曾虛白,並稱如此“所得宣傳效力必大”。對此建議,曾虛白、董顯光和宋美齡均表贊同,董顯光認為“品類新奇”,寓意深遠。

第二,與對美贈送大熊貓的情況一樣,國民政府1946年對英贈送大熊貓,也是動物園提出贈送請求之後做出的決定。1944年底,“明”病死,由於“唐”“宋”早已死去,倫敦動物園此時已無大熊貓可展,再從中國獲得新的大熊貓就成為倫敦動物學會的當務之急。而擺在動物學會面前的難題則是如何才能解決中國政府禁止出口大熊貓。紐約布朗克斯動物園通過外交渠道獲得大熊貓的經驗使倫敦動物學會的理事意識到,有必要跟“國際宣傳處”駐倫敦辦事處的中國官員進行試探性的接觸。在薩維爾俱樂部一次晚宴上,倫敦動物學會科技總監辛德爾(Edward Hindle)抓住了機會。倫敦動物學會動物學家莫里斯(Desmond Morris)在其著作《大熊貓》中寫道:“辛德爾向葉公超提到,倫敦動物園正在尋求聯繫,以便能夠獲得1只大熊貓。葉公超答應將竭盡所能提供幫助,並向中國政府發回了公函。”莫里斯同時指出,四川省政府主席張羣收到贈送請求後決定贈送倫敦動物園2只大熊貓,而不是1只,“作為中英兩國友好關係和聯合的一種表示”。

基於國際宣傳的考慮,四川省政府同意贈送倫敦動物園一對大熊貓。四川省教育廳向行政院表示,“獵取熊貓贈送英倫動物園,旨在敦睦邦交,加強外交宣傳,自應力予贊助”。當然,四川當局同意贈送一對大熊貓還有發展四川省教育方面的考慮。行政院秘書處曾向四川省政府指出,“國際宣傳處”在函中特別提到,“該英倫動物園主任表示,此項請求倘得如願,擬以英金二百五十鎊獎學金,邀請我國動物學家一人前往進修”。四川省教育廳廳長郭有守由此意識到可以通過贈送大熊貓來促進四川省的教育發展,四川省教育廳遂致函“國際宣傳處”,提出捕捉到大熊貓後,將由四川大學生物系講師馬德赴倫敦進修。郭有守並決定以後如要出口大熊貓,則必須交換相應的獎學金名額,“一隻熊貓,一個獎學金名額”。鑑於1941年獵捕熊貓時獵户藉此機會索要鉅款,1945年8月8日,郭有守以個人名義致函汶川縣長祝世德,請祝在不聲張的情況下獵取大熊貓幼崽2只。經過4個多月時間的追捕,1只大熊貓被捕獲。1946年5月5日,這隻大熊貓在馬德伴送下搭乘飛機前往倫敦。

第三,1946年對美贈送大熊貓,同樣不是南京國民政府主動提議,而是在紐約布朗克斯動物園提出申請後做出的變通決定。就在倫敦動物學會提出贈送請求不久,中國政府1941年贈送“美國援華聯合會”的大熊貓病死1只。當時,四川省政府主席張羣正在美國治病,這就為布朗克斯動物園提出新的贈送請求提供了便利。1945年10月26日,曾來華接受大熊貓的蒂文致函張羣,稱中國政府贈送的大熊貓已死亡1只,希望得到新的大熊貓。張羣在覆函中同意蒂文“設法另擇一頭贈為配偶”。1946年4月,布朗克斯動物園正式向“國際宣傳處”遞交了申請。行政院秘書處接到“國際宣傳處”來函後,隨即致函四川省政府,要求後者辦理。

1946年5月31日,四川省政府命令祝世德獵捕第三隻大熊貓,以便贈送給紐約布朗克斯動物園,“敦睦邦交及加強國際學術研究”。由於計劃贈送倫敦動物園的第二隻大熊貓已運到汶川縣城,祝世德建議先將這隻大熊貓贈給美國。祝世德提出此建議主要有兩方面的考慮,首先,大熊貓不易獵捕。他在工作日記中寫道:“餘思第二頭方在縣中,送英送美,自當由省府決定之,然餘固願其先送美人,俾吾汶人略有休息機會也。”其次,大熊貓不易飼養,特別是氣候炎熱直接威脅到大熊貓的生存。四川省政府同意將祝世德的建議轉報給“國際宣傳處”,並命令祝在未得到正式答覆前,不得將大熊貓運往成都。不久,四川方面的建議得到“國際宣傳處”的同意,1946年9月20日,四川省政府電令祝世德將大熊貓運至成都,“以便運滬轉美”,不過這隻大熊貓被運到上海後旋即病死。

(三)戰後的大熊貓贈送計劃

其實,“二戰”結束後的大熊貓贈送計劃也是在動物園提出贈送請求後做出的選擇性安排。戰事結束不久,聖迭戈動物學會、聖路易斯動物園、好萊塢坎頂基金保管委員會也相繼提出申請。以聖迭戈動物學會為例,太平洋戰爭爆發前夕,聖迭戈動物學會秘書卞啓萊(Belle J. Benehley)致函華西協合大學葛維漢,請後者幫助獲得一對大熊貓,戰事隨即爆發,此事就此擱置。戰爭結束後卞啓萊舊事重提,葛維漢瞭解情況後答覆稱,四川省教育廳廳長郭有守為了發展教育,決定出口大熊貓必須交換相應的獎學金名額,且每年出口的大熊貓不得超過2只。由於1946年已決定出口2只大熊貓,葛維漢認為聖迭戈動物學會只有等到來年才有希望獲得大熊貓。葛維漢同時提到,用提供獎學金的方式獲得大熊貓必須先向南京國民政府提出申請,得到行政院批准後再由四川方面具體落實。鑑於此,卞啓萊認為最好由美國駐華大使館與中國政府接洽。1946年1月17日,卞啓萊致函美國國務卿貝爾納斯(James F. Byrnes),請美國駐華大使館幫助獲得一對大熊貓,並請駐華大使館詢問裝運出口大熊貓需適應何種條款,卞啓萊向貝爾納斯表示,聖迭戈動物學會準備接受四川省政府提出的關於獎學金名額的“所有條款”。

不過,此時中國對大熊貓出口已有更為嚴格的管控。當外交部徵詢有關部門意見時,農林部表示同意,行政院和中央研究院則表示反對。農林部的考慮是,美國國務院來函申請,“有關邦交”,同意援照英國前例捕獵贈送。行政院卻不以為然,他們認為近年來各國頻繁索求,如果一一允許,大熊貓將絕跡,“此事應婉卻”。行政院拒絕贈送,應該是參考了中央研究院的意見。中央研究院動物研究所所長王家楫曾向代理院長朱家驊指出,大熊貓僅分佈於四川西部和西康東部,繁殖力亦不強,“不能供無厭之求”,否則“必有絕跡之一日”,王家楫建議只准美國間隔五年獵捕一對。1946年7月9日,朱家驊請外交部向美國駐華大使館轉達王家楫的意見。同時,中央研究院致函教育部,請他們命令四川省教育廳,“切勿貪圖學額”,而允許外國年年來捕。因此,前述幾家美國機構提出的申請被四川省政府登記在冊,間隔五年依次獵捕贈送。

歐美動物園能否在間隔五年期內得到提前贈送,則要看他們的申請在國際宣傳方面是否對國民政府具有吸引力。密爾沃基華盛頓公園動物學會能夠獲得例外,正是由於該學會忖度到了中國政府官員的心理,他們在來函中特別強調“把熊貓在麥克阿瑟將軍的故鄉展出是無與倫比的”。王家楫就認為該學會的建議對本國有利,農林部起初是想在第二個五年間隔期內贈送,當獲悉中央研究院有意通融後,他們也改變了態度。外交部也認為既然該市是麥克阿瑟將軍的故鄉,“自與他處索贈不同”,建議提前獵捕贈送。但因一些客觀原因限制,祝世德並未立即展開捕捉。

通過對歷次贈送活動和贈送計劃的梳理,我們可以大致觀察到中國政府在其中扮演的角色和次序。歐美動物園最先產生觀賞需求,在商業渠道中斷的背景下,園方通過中國駐外機構或本國駐華機構向中國政府提出贈送請求。在抗戰時期,基於國際宣傳的考慮,中國政府樂於從事這種贈送活動。但在贈送請求不斷增加的情況下,戰爭結束後的中國政府亦開始發生態度轉變。就這種非持續且現實的政治考量而論,“熊貓外交”的形成並非國民政府主動的、有計劃的外交戰略,而是一種順帶產生的政治安排。

結 語

1869年法國傳教士譚衞道發現大熊貓,使其首次在博物學上被全世界所認識。大熊貓的稀有性和分類上的不確定性,使西方博物學機構對完整的標本和活體產生了強烈需求,這為探險家和動物商提供合作機遇,同時也造成濫捕風潮。整個20世紀30年代,面對外國人的獵捕,中國政府開始有意識地採取保護措施,從針對外國人的管理轉向針對動物的禁捕。與此同時,運回歐美的大熊貓迅速被商品化,並引發市民的熊貓觀賞熱,而當商業渠道中斷後,取而代之的則是由中國政府對外贈送。歐美民間動物機構開始通過外交渠道獲得大熊貓,抗戰時期的國民政府為國際宣傳需要,遂配合這一需求,“熊貓外交”開始出現。有管控的物種交流也為大熊貓物種的保護與研究提供條件。

很顯然,大熊貓走向世界是博物學、全球貿易和政治文化相互關聯,各種因素共同影響的結果。整體而言,19世紀的博物學不但位屬普遍流行的大眾科學,還與殖民擴張、全球貿易緊密關聯。首先,博物學既是一種科學實踐,也是一種知識話語,它為西方人理解、識別和控制自然世界提供了新的思想資源,大熊貓能夠被“發現”,根源即在此。其次,博物學又是一門與海外擴張協同而行的殖民科學。已有研究表明,英、法等國政府對博物學家海外探險活動的支持,與他們希圖發掘殖民地經濟潛力的考量有關。在這個意義上,博物學家的科考記錄即是資源調查清單,博物標本亦即資源樣本。隨着旅行書寫的大量印刷出版,物種知識得到傳播普及,這也成為探險家能夠迅速定位大熊貓這種商品的有利條件。大熊貓的故事當然不是特例,中國的金絲猴、羚牛、白唇鹿、麋鹿、普氏野馬等動物走向世界亦復如此。非洲、南亞等地的類人猿、羚羊等動物被世人認知,同樣可以作如是觀。

需要指出的是,博物學與殖民擴張的結合並非博物學實踐的全部內容。隨着“人文博物”傳統的不斷發展壯大,“保護”“保育”話語在19世紀末20世紀初開始形成。20世紀30年代後期,中國的一些知識分子和政府官員也在很大程度上接受這套話語,歐美動物園的贈送請求雖然讓中國政府認識到大熊貓具有特殊作用,但保護物種依然是首要的考量因素,這在二戰結束後的大熊貓贈送計劃中體現得尤為明顯。由中央政府有管控的出口珍稀動物不失為一種進步,在保護本國珍稀動物的前提下,不僅可以適當滿足國際間的動物需求,還可以促進國際間的科研合作。同時,對於國民政府來説,通過贈送大熊貓還可促進邦交,傳達中國的價值觀念。因此,通過外交方式實現物種交流使中外雙方找到了互惠的平台,到20世紀中後期這也成為一項國際通用的慣例。