中國芯片往事(上)_風聞

你相信光吗-爱比丽屋2022-02-17 20:58

來源:盧克文工作室

1.雙雄

1949年1月10日,淮海戰役結束,國民黨丟掉了五個兵團、22個軍、56個師一共55.5萬人,這是蔣介石僅存的精鋭兵力,至此,國民黨失去大陸已經沒有懸念。

獲勝的粟裕三野第八兵團進駐浦口,和南京隔江相望。

而此時的南京城裏,國民黨第60兵工廠正在亂七八糟地打包設備,準備裝船運往台灣。

按照國民黨的命令,兵工廠的所有技術工人和學徒都要一併登船撤離到台灣,以圖反攻大業。撤退的人羣中有一對夫婦,冶金專家張錫綸和火藥專家劉佩金,他們絕對想不到,跟他們一起登船的不滿一歲的孩子,會在幾十年後成為中美兩個大國角力的焦點。

這個孩子,名叫張汝京,日後中芯國際的創始人。

幾乎與張汝京隨父母撤往台灣的同時,一個17歲的寧波孩子也在上海踏上了客輪,和家人擠在狹窄的船艙裏,前往香港。

這個孩子,名叫張忠謀,日後台積電的創始人。

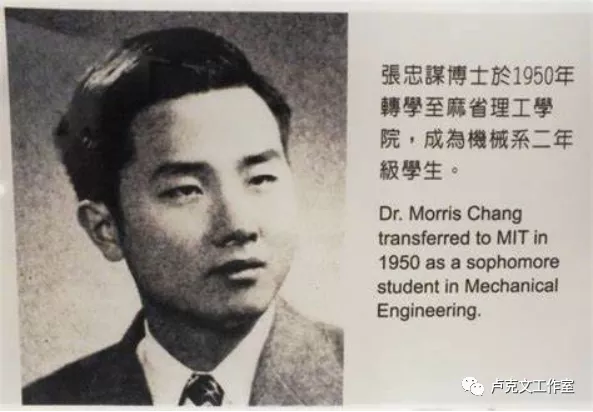

張忠謀在香港待了幾個月,就前往美國哈佛大學就讀,又轉學到麻省理工學院,獲得了碩士學位,但是考博卻兩次失敗。

考博失敗,是張忠謀一輩子最大的厄運,也是他一輩子最大的幸運。

張忠謀不得不出來找工作,當時的選擇有兩個,福特和搞半導體的希凡尼亞,福特給的工資是479美元每月,而希凡尼亞是480美元每月,就因為這1美元之差,張忠謀誤打誤撞選擇了希凡尼亞,並在這裏成長為一名優秀的半導體工程師。

而張汝京,則老老實實在台灣讀書長大,一路考上台灣大學,並前往美國留學,先後取得工程學碩士和電子學博士的學位。

這就造就了一個很有意思的交叉,作為“台灣半導體之父”的張忠謀,壓根沒在台灣待過,並不是台灣人,和台灣也沒什麼關係。

而以一己之力將中國大陸芯片產業拉到與世界水平相差不遠的張汝京,卻是個台灣長大、台灣上學的地地道道的台灣人。

1977年,張忠謀和張汝京這兩個日後的芯片巨頭,在德州儀器相遇了。

德州儀器(TI),一個世界半導體發展史上具有里程碑意義的名字,從這家公司誕生了集成電路發明者傑克·基爾比等一票芯片業大佬。

當然,也包括張忠謀和張汝京。

張汝京入職德州儀器時,張忠謀已經是德州儀器副總裁,僅次於董事長和總裁的三把手,那時德州儀器早已成為世界第一,在全球有6萬員工,其中一半歸張忠謀管,美國電子雜誌曾這樣描述張忠謀:“張是讓競爭對手都發抖的人”。

比張忠謀小17歲的張汝京也很快在德州儀器嶄露頭角,他對技術的掌握不是最頂尖的,但卻非常精通芯片生產的組織,特別善於統籌和協調,前後參與了9個大型芯片廠的建設,遍佈美國、日本、新加坡、意大利等地,成為業內公認的“建廠高手”。

他們都將青春奉獻給了德州儀器,也都見證了上世紀美國半導體芯片行業的誕生、崛起與壯大。

如果不是兩個offer的到來,也許兩個人都會陸續在德州儀器退休,可能在美國某次酒會上把酒言歡,而不是像後來那樣鬧的你死我活。

70年代末,副總裁張忠謀和總裁夏柏產生了分歧,張忠謀認為造芯片才是未來,而總裁夏柏則更喜歡造消費類電子產品,二人矛盾無法調和,給了台灣趁虛而入的機會。

蔣介石去世後,蔣經國掌權,開始放棄反攻大陸的美夢,專心搞經濟建設,為此,專門重用了孫運璇、李國鼎等技術官僚,利用勞動力豐富廉價、航運便利等優勢,大力發展外向型加工產業,台灣經濟開始騰飛。

但很不巧,台灣的外向型經濟趕上了廣場協議,雖然台灣沒簽這個協議,但美元貶值也大大影響了台灣的出口,企業紛紛出走,轉戰中國大陸、東南亞。

為了應對困境,蔣經國使出了兩大絕招,一是基礎設施建設,靠基建拉動經濟,我們如今看到的台灣建築,大部分都是那個時代建成的;第二就是以科技帶動產業升級。

想搞科技產業,一個帶頭人至關重要,所以台灣“行政院”院長孫運璇就盯上了張忠謀。

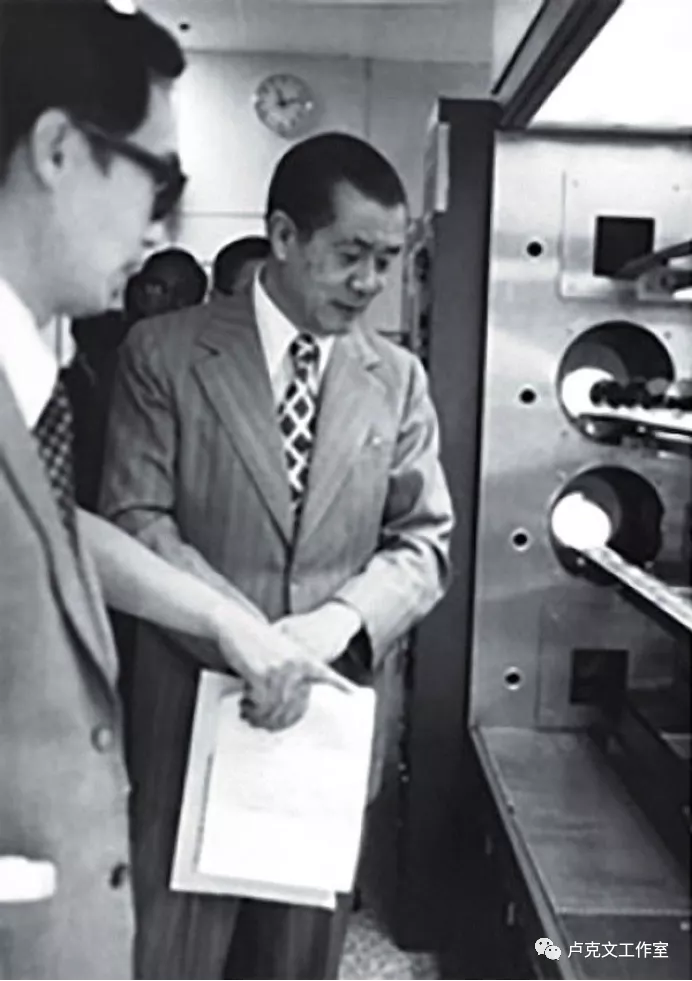

孫運璇視察台灣建成的第一條半導體生產線

1982年,孫運璇給張忠謀發了一封英文版的offer letter,希望張忠謀能回台灣發展,還許諾了兩個職位供其選擇:一是工業技術研究院院長,二是孫運璇的特別顧問。

但當時的張忠謀是看不上台灣的,自己隨便在美、歐、日本這些國家都可以一呼百應,而當時的台灣又窮又小,沒什麼前途。用張忠謀的話來説:“我發現他們對於美國企業主管的待遇不太瞭解”,這話顯然是嫌台灣人的開價太低。

當年張忠謀因為1美元而放棄了福特,自然也不會因為更低的工資選擇台灣。所以張忠謀婉拒了孫運璇,從德州儀器離職後去了通用,擔任通用儀器總裁。

1984年,孫運璇腦溢血,卸任“行政院”院長,但仍未放棄招攬張忠謀的想法。

此時在通用儀器的張忠謀也在面臨着“下克上”的危機,空降而來的張忠謀大刀闊斧的改革措施,讓自己成為原有管理層的眼中釘,十幾位通用儀器老將找到董事長攤牌:不幹掉張忠謀,我們就不幹了!

於是在董事長辦公室裏,一個決定被做出了:Morris,Get out!(張忠謀,出局!)

可憐的張忠謀是最後一個得知自己出局的人,在那個陰沉沉的日子裏,張忠謀步履沉重地離開了通用儀器大樓,至今他仍記得那輛送走自己的汽車車牌號:1898,這是“戊戌變法”被慈禧太后終結的年份。

然而張忠謀並沒有失意太久,一封來自台灣的offer letter再次被送到了張忠謀的手中,這次的署名陣容更為強大,有台灣新任“行政院長”俞國華、“政務委員”李國鼎、“工研院董事長”徐賢修。

李國鼎

此時張忠謀終於等到了自己的德州儀器股票兑現,實現了財務自由,薪酬已經不是他所考慮的主要因素了,經過一番思量,決定回台灣任職。

從此,台灣的半導體進入了快速發展的大時代。

而此時的張汝京,則正忙於在新加坡建廠,1996年他回到德州儀器時,遇到了大陸的考察團。考察團由當時的中國電子器件工業總公司總經理兼總工程師俞忠鈺帶隊,由於張汝京會講漢語又懂技術懂管理,被安排為接待者之一。

俞忠鈺發現接待團隊竟然還有個中國人,非常興奮,考慮到當時中國半導體行業百廢待興,就問張汝京願不願意回國發展半導體事業,臨走時俞忠鈺專門拉着張汝京的手,給他發了一封口頭offer:“我們在北京等你!”

就這一句話,改變了張汝京的人生軌跡。

回不回?一開始,張汝京非常糾結,去諮詢自己父母的意見,和無數從大陸撤至台灣的老一輩一樣,張錫綸夫婦是家國情結極重的人,時刻牽掛着祖國大陸。

張汝京的母親劉佩金給出了答案:回!為什麼不回!

但張汝京此時已經是企業核心骨幹,三遞辭呈無果,只好選擇提前退休,帶着父母直奔無錫,成立了世大半導體。

但是張汝京在無錫面臨的,是沒錢、沒人的窘境,我們知道,一家芯片製造工廠需要數十億美金的投入以及上千的工程師和技術工人,所以半導體一直是技術與資金雙密集型,行業門檻極高,後來者幾乎沒什麼機會,只能跟着寡頭們混日子,生死完全不由自己掌控。

再加上因為瓦森納協議,中國不能進口高端芯片生產設計,大陸完全不具備建廠條件,張汝京不得不把工廠建到了半導體產業鏈已經成熟的台灣,準備為大陸建廠積累人才隊伍。

在台灣,張汝京再次遇到了張忠謀。

歷史的車輪滾滾向前,兩個人的命運,就此和一個古老國度的高科技產業緊緊交織在了一起,再也無法分開。

2. 困窘年代的微光

挖來張汝京的俞忠鈺總工程師並不知道自己的隨口一説,將給中國芯片產業帶來一個什麼樣的大神,他只是低着頭,為中國半導體產業的困境發愁。

俞忠鈺1958年畢業於北京大學物理系,是新中國培養的第一代半導體專家,在交流時接受過“半導體界的錢學森”“中國半導體之母”謝希德的親手教導,沒有人比他更瞭解中國半導體產業的問題在哪裏。

和很多人的印象中不一樣,中國的半導體產業起步並不晚,在一眾回到新中國的黃昆、謝希德、王守武、高鼎三、吳錫九、林蘭英、黃敞等半導體前輩大師的帶領下,中國半導體產業從建國之初開始蹣跚起步。

1984年4月30日,謝希德在復旦大學接待美國總統里根來訪

在他們的努力下,中科院在北京成立了計算技術研究所,組建國營東光電工廠(俞忠鈺就曾任東光電總工程師、廠長),而上海則組建了華東計算技術研究所,組建無線電十九廠,至此一南一北,形成了中國最早的半導體產業基地。

1963年,國家組建第四機械工業部,主管全國電子工業。

不得不説,在那個特殊的年代,中國電子產業幹得不錯,四機部成立的兩年後中科院就研製出了65型接觸式光刻機。

你沒看錯,中國在1965年就有了光刻機,那時候ASML還沒誕生,而八九十年代光刻巨頭尼康也剛剛進入光刻機領域,而美國,也開始搞光刻不久。

65型光刻機研發成功後,中國並沒有停止腳步,1978年美國推出世界第一台商品化的投影光刻機——DSW4800,3微米制程,而僅僅兩年後,清華大學也同樣推出自己的投影光刻機,精度同樣達到3微米。

可以説,在光刻這個領域,中國在那個年代是緊跟世界前沿的,比韓國、台灣地區都要領先10-15年。

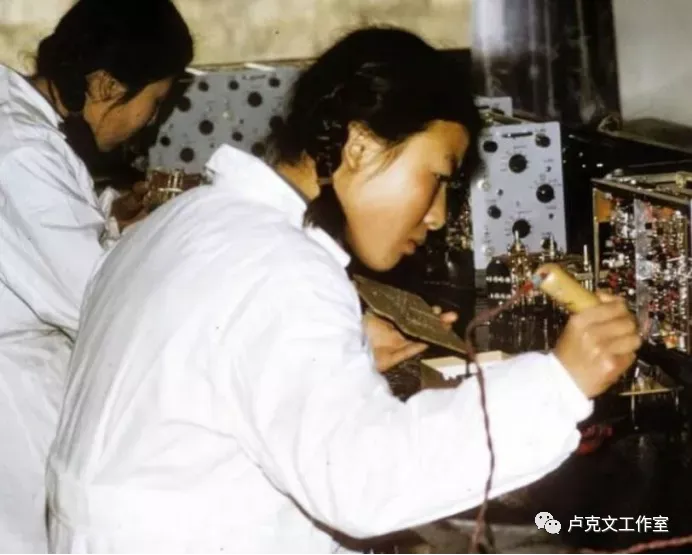

這些技術是無數滿腔熱血的科研人員,硬生生在一窮二白的情況下,靠拼命取得的突破,有力保障了“兩彈一星”等一批重大軍事項目的電子電路和計算配套。

但是,問題恰恰也出在了這裏。

中國的學研產模式師從蘇聯,習慣於通過運動式的集中攻關,來突破某一項技術。

這種舉國體制不能説有錯,起碼在軍工領域是非常有效的,比如兩彈一星,只需要考慮芯片可不可靠,而從不考慮良品率和成本。

但是這一套放在命民用芯片上,卻根本行不通。

軍用芯片,成本高一點沒關係,速度慢一點沒問題,質量差一些不要緊,只需要解決“有”的問題即可,但這三點卻是民用芯片的命脈,只有在電路設計、晶圓廠製造、封裝測試等各個方面都精益求精,才能生產出市場能接受的芯片。

這個加工工藝和生產流程,就像老鋼廠工人看一下鋼水顏色就能判斷温度一樣,充滿了很多無法用語言描述的技術訣竅,完全是經驗的積累,而不是你集中幾千人攻關就能解決的,只能在無數次的生產中慢慢摸索出來。

可是中國軍用芯片領域那一點點的需求,根本無法支持芯片大規模生產。

1977年7月,總設計師邀請30位科技界代表在人民大會堂召開座談會,半導體學界靈魂人物王守武發言説:“全國共有600多家半導體生產工廠,其一年生產的集成電路總量,只等於日本一家大型工廠月產量的十分之一。”

在那個年代,全國很多人連吃飯問題都還沒有解決,又哪來的民用芯片需求呢?如果沒有大規模消費應用後的利潤反哺,國產芯片每一次“全力攻關”,都會給國家財政帶來又一次的吸血。

所以,中國當年空守着不算太落伍的技術,卻無法投產,沒法通過市場檢驗和利潤反哺進行技術迭代。

在人民大會堂座談會兩年前的1975年,北京大學物理系半導體研究小組研究出中國第一批三種類型的(硅柵NMOS、硅柵PMOS、鋁柵NMOS)1K DRAM動態隨機存儲器,在國際上不算最先進,卻遠遠超越台灣和韓國。

但那又如何呢?兩彈一星不需要快速迭代,幾十年前製造的東風5至今仍是中國戰略核武器的中堅,但芯片不行,芯片是個勝者通吃的行業,弱肉強食,根本沒有落後者的立足之地,十分殘酷。

根據摩爾定律,集成電路上可容納的元器件的數目,約每隔18-24個月便會增加一倍,性能也將提升一倍,你如果不追隨技術進步,那生產出來產品就沒人買,只能虧損倒閉。

這個迭代的過程,依賴於資本的不斷投入,動輒幾十億、上百億美元,而資本的來源,大部分來源於上一代芯片在民用市場上掙的錢。

當時的中國,缺的就是錢。

3.產業革命

1985年,東光電廠的俞忠鈺剛剛獲得國家級“有突出貢獻的中青年專家”稱號,這一年,張忠謀也同樣來到了台灣,給台灣帶來了一次產業革命。

張忠謀擔任的是“工研院院長”,這個機構是孫運璇在十二年前建立的,有點類似於中科院,是一個以政府資金為主的半官方機構工業技術研究院,堪稱台灣半導體行業的“黃埔軍校”,後來的聯電董事長曹興誠、聯發科董事長蔡明介都出自這裏。

讓張忠謀這個外來户當孫運璇這個“親兒子”的掌舵人,可見孫運璇對張忠謀的器重。

不過張忠謀這個院長沒幹多久,1987年,“政務委員”李國鼎找到他:你別幹院長了,我們計劃成立一家專注半導體制造的公司,你去當董事長吧。

張忠謀為這家公司起了一個名字:台積電。

張忠謀在台灣成立台積電的同一年,三星李健熙正式進軍半導體,而幾個月後,一個叫任正非的男人,被騙了200萬後,為了還債走投無路創辦了華為。

世界半導體產業的歷史風雲,就在這一年激烈交匯了。

但是剛成立的台積電,卻沒幾個人看好,因為張忠謀的思路太離經叛道了。

張忠謀提出的生產思路是,只做代工。

要知道,當年的半導體產業和現在完全不同,大家玩的都是IDM(Integrated Device Manufacture)模式,從設計,到製造,再到封測,全都是自己搞定。

這樣做的好處就是產業鏈配套,自己的設計水平和生產水平都能夠完全協調,主動權都掌握在自己手裏。

但這種模式的壞處就是太燒錢了,工廠的建設需要海量的金錢,一個晶圓廠動輒上百億美元,一台光刻機幾千萬美元到2億美元不等,而且晶圓廠不是建成了就能生產,還要經歷漫長的調試過程,結果就是等廠子建設調試完成,設計又出新方案了,你咋辦?要麼繼續生產舊產品等着滯銷,要麼只能繼續砸錢升級,盈利遙遙無期。

這時候張忠謀站出來了,大家別浪費錢建工廠了,你把設計圖拿來,我幫你造!保證成本減半,良品率翻倍!

這就好比出版行業中的報紙編輯部和印刷廠,早年好多大報都有自己的印刷廠,但印刷機很貴,一天的報紙出完了印刷機就處於閒置狀態,浪費資金。

而張忠謀做的就是建一個只做印刷的印刷廠,為所有人提供印刷服務,這樣一來,大報不需要再承擔設備成本,一些小報也能跨過印刷這個門檻低成本運行,有了活路,而印刷廠的設備也不會再閒置,單次印刷成本更低。

這個概念其實不是什麼新鮮的概念,在張忠謀之前,台灣聯電的董事長曹興誠也提出過類似想法,但聯電本身是IDM模式,各個流程都有利益羣體,推行代工的模式阻力很大,而台積電從零開始,反而沒什麼包袱。雖然曹興誠一直指責張忠謀“剽竊”了自己的創意,但很可惜,半導體產業是以成敗論英雄的。

但是,張忠謀的代工模式一開始並不順利,因為台灣的半導體制造水平低於英特爾和德州儀器水平2-3代,人家就是把新的設計方案給你,你也生產不出來,所以沒有人願意投資。別看張忠謀在技術界很有名,但在台灣的商界和金融界根本一點面子也沒有。

這時候,孫運璇安排“政務委員”李國鼎出馬了。

李國鼎是安徽人,當過台灣的美援會秘書長、“經濟部長”、“財政部長”、“總統府資政”等,天天都和大老闆們打交道,人脈深厚。

不就是錢麼?一個電話,李國鼎就搖來了台塑董事長王永慶、台南幫吳修齊,聯華神通董事長苗豐強等等一眾大佬,就一句話:這個產業關係台灣未來,投不投資,你們自己看着辦。

“被逼”投資的一眾大佬還能咋説?投吧,虧了就當還李國鼎當年石油危機中鼎力相助的人情了。

沒人意識到,當初不經意的一筆投資,會為他們帶來多少倍回報。

有了台灣的投資,還要有國際投資才有排面,可是張忠謀靠着自己在美國的人脈去找了英特爾,英特爾卻絲毫不感興趣,這不是明擺着麼?英特爾自己的工廠都在滿負荷生產呢,幹嘛還要把飯給別人吃?

張忠謀又捏着鼻子找了老東家德州儀器,但德州儀器總裁夏柏還記着張忠謀的仇,結果自然是張忠謀碰了一鼻子灰。

最終張忠謀只找到了荷蘭的飛利浦,這又是一個誤打誤撞搞成的神來之筆。

80年代初期,飛利浦公司研發出自動化步進式光刻機原型,但是這款光刻機技術並不成熟,飛利浦不太看好這台機器,就想找人來合資(接盤),正好ASM公司找來了,雙方一拍即合,説好各出資210萬美元,成立ASML公司,專門搞下一代光刻機。

但雞賊的飛利浦只掏了30萬美元,剩下的180萬美元用那台不成熟的光刻機抵賬,而ASM公司卻真金白銀地掏了210萬美元,搞得連辦公樓都沒錢租了,只能在飛利浦大廈外面搭了個木棚子辦公。

ASML最早成立時的簡易平房,後面的玻璃大廈是飛利浦

但是很快,飛利浦研發SRAM失敗,虧了20億馬克,急需現金回血,正好張忠謀找了上來,雙方一拍即合開始合作,只不過張忠謀拿出的是真金白銀,而飛利浦拿出的是ASML(這套路和當年騙ASM接盤光刻機的套路是一樣一樣的)。

飛利浦想不到的是,自己扔出去的,是多麼大一隻會下金蛋的鵝。

正因為張忠謀給尚在木棚子裏面辦公的ASML注了資,ASML才挺過了最艱難的時期,熬到1997年美國EUV LLC聯盟成立,這才抱上美國大腿,在美國的技術和人才的支持下迅速突破了193nm光刻精度,成功擊敗尼康,成為後來聞名世界的光刻巨頭。

張忠謀的無心插柳,居然抱了個金娃娃回家,還成了ASML的大股東。

知道了這背後的故事,也就能夠解釋為什麼ASML和台積電關係這麼緊密,哪怕延期其他客户的光刻機,也從來不延期台積電的機器了。

此時的張忠謀錢有了,技術有了,就差訂單了。

幹買賣最重要的是什麼,是人脈,張忠謀發動個人關係,挖來了通用儀器總裁戴克,然後戴克又通過私人交情,把英特爾公司董事長和CEO安迪·格魯夫“騙”到了台積電考察。

當時,英特爾剛剛在286和386的市場上嚐到甜頭,正在裁撤原有的存儲器生產業務,全力投向CPU,張忠謀對格魯夫説,你裁撤原來的產品不是少賺了麼?不如把這塊業務交給我,你專心搞CPU,其他的低檔產品我幫你生產,你躺着賺錢不香麼?

格魯夫説可以,但我要看你能不能接下我的訂單。

不久,英特爾的技術團隊來到台灣,開始對台積電橫挑鼻子豎挑眼地挑毛病,一口氣挑了200多條,張忠謀照單全收,瘋狂整改,幾周後缺陷減少到20個,再過幾周,減少到4個。

張忠謀就這樣在兩個月內完成了整改,獲得了英特爾的流程認證。

就這樣,台積電拿到了英特爾低級晶圓部件代工的訂單,這在台灣是獨一份,台積電一戰成名。

隨後,剛剛創業的高通創始人艾文·雅各布推出了自己的通訊芯片,但卻沒有生產能力,這時候張忠謀藉着麻省理工校友會的渠道找上了他,拿下了高通的芯片訂單。

從此,高通負責設計,台積電負責生產,這種合作模式一直延續到了30多年後的今天。

口碑是慢慢積累的,有了英特爾和高通當吃螃蟹的人,很多芯片巨頭髮現,芯片從設計出來到生產,交給日本人需要三個月,交給新加坡人要1個半月,交給台灣人,只需要1個月。

從此,硅谷的訂單,蜂擁而至,而台積電的加工工藝和加工流程,也在滿負荷生產中爐火純青。

台積電是幸運的,趕上了美國打壓日本半導體產業時的產業轉移,也趕上了個人PC和手機等數碼消費品的爆發式增長,其投資巨大的生產線也成了安全的產業護城河,就是靠着這個,台積電趕上了芯片這個風口。

1997年,張忠謀來到了美國紐約證券交易所,敲響屬於自己的鐘聲,當年實現13億美元營收,5.35億美元盈利。

台積電,就此踏上了封神之路。

4.舉國體制的破滅

80年代是一個神奇的時代,科技的圖騰,逐漸從奔湧的鋼水和轟鳴的萬噸水壓機,變成了指甲蓋大小的芯片。

而中國卻在這個時代落伍了,並且隨着摩爾定律而越落越遠。

對這個情況,國家很着急。

總設計師找來王守武問:“你們一定要把大規模集成電路搞上去,一年行嗎?”

王守武

一年?如今已經習慣了強國語境的人,可以用事後諸葛亮的思維去嘲笑當年這個想法,但這個“一年”,也充分證明了當年中國人面對與發達國家的恐怖差距時的那種追趕的急切,和對半導體產業發展規律的認知空白。

這種認知空白很快隨着改革開放讓中國陷入了“半導體大潰敗”。

當年中國半導體企業的龍頭上海元件五廠,70年代可謂紅紅火火,1980年的時候利潤達2070萬元(這可是1980年的2070萬元!)。

可是隨着改革開放,來自美國、日本、台灣的更廉價、性能更好的芯片開始大量湧入,國產芯片開始滯銷,給本來就生存艱難的半導體產業帶來致命一擊。

到了1990年,上海元件五廠利潤僅剩幾十萬元,扣除人工和設備成本,已經算是賠本了。

國家發狠了,“砸鐵賣鐵,也要把半導體產業搞上去!”舉全國之力打響了531、908、909“三大戰役”。

1986年,國家開始實施531戰略,即“普及5微米技術、研發3微米技術,攻關1微米技術”。

為什麼要普及5微米這個落後的技術呢?因為在西方國家“巴統”的封鎖壓制下,中國只能買到二手淘汰設備。

但是很多地方管不了這麼多,在那個效益第一的年代,各地開始一窩蜂地上馬半導體項目,不管技術落不落後,只要暫時能賺錢就行,陸續誕生了紹興華越、上海貝嶺、上海飛利浦等企業,芯片產量也在1988年達到了1億片。

就連首鋼這個和芯片八竿子打不着的企業,都引進NEC技術造起了芯片,投產當年就創下了9億的銷售額。

首鋼NEC芯片廠

但是好景不長,隨着芯片技術的迭代,這些廠家生產的芯片很快無人問津,想再升級,又要繼續投錢,三星當年是“越虧損越投錢”,而缺錢的國內卻沒人有這個魄力,轟轟烈烈的531戰略失敗了。

國家一看一哄而上不行,就改為重點扶持,1990年8月,國家決定實施908工程,集中投資20多億元,計劃在無錫華晶建成一條月產1.2萬片、6英寸、0.8-1.2微米的芯片生產線。

但是,國內國際各方面的環境都對908工程不利,行政審批花了2年,技術引進花了3年,建廠施工花了2年,一直拖到1997年才投產,而這時,7年前的芯片標準早已落後了,投產即落後,投產即賠錢,導致月產量僅有800片,陷入嚴重虧損。

無奈之下,華晶只能把廠子委託給台灣茂矽電子創始人陳正宇,而陳正宇拉來了自己在斯坦福的同學蘇崇文,而蘇崇文在德州儀器有一個部下,他的名字叫張汝京。

正好當時張汝京剛剛回國,就被蘇崇文拉到了華晶,這是張汝京在大陸的半導體產業的第一次亮相。

張汝京僅用半年時間,就完成了華晶的升級改造,讓華晶在1999年盈虧平衡,完成了908項目的驗收。

雖然908項目通過了驗收,“達到了國內先進水平”,但908仍然失敗了,最終讓華潤接盤。

908工程的失敗也讓中國認識到,光引進國外淘汰技術,是行不通的。

1994年4月1日,因為蘇聯解體,限制中國引進先進技術的巴統正式宣告解散,也讓中國重新燃起了引進先進半導體技術的希望,1995年決定實施909工程。

這是一項體現國家意志、投資總額超過了建國以來所有集成電路項目投資的總和、一期投資12.5億美元、總投資超過100億人民幣的龐大工程,由當時的電子工業部部長鬍啓立親自掛帥,國務院和上海市聯合出資建設。

為了向國外採購先進技術,國務院還專門從外匯儲備裏拿出了1億美元。

當時的副總理對胡啓立説:“這是國務院動用財政赤字給你辦企業,你可要還給我呀!”

然而,1996年,西方世界再次給了909工程當頭一棒,包括“巴統”17國在內的33個西方國家重新簽署了《瓦森納協定》,對中國等國家實施包括電子器件、計算機、傳感器、新材料等9大類高新技術的禁運。

胡啓立頂着巨大壓力背水一戰,他後來回憶説:立了項,但遲遲找不到合作伙伴,外國人嘲諷説“中國人以為有了錢就能搞半導體”;工程開始建設了,恰逢半導體市場低迷;和日本NEC談成了,卻又招來批評。有人説“中國人買個炮仗讓日本人放”……總之各種心酸曲折。

但胡啓立不信邪,利用先前引進的技術一邊摸索,一邊建廠,吸取了908七年建廠的教訓,以部長之尊親自去跑手續和談判,僅僅兩年就完成了建廠,試產當年就取得了5.16億的利潤,這就是華虹。

華虹帶來的利益是巨大的,華虹成立之前,中國SIM卡芯片全部進口,平均價格82元。華虹出現後,2004年SIM卡平均價格降低到8.1元。

可以説,中國的每一個用手機的老百姓,都是華虹的受益者。

然而,生不逢時的華虹趕上了1998年的金融海嘯,全球半導體市場萎縮,日韓企業也針對華虹發起了價格戰的絞殺,最終,華虹雖然頑強生存了下來,但是並沒有實現立項之初被寄予的“做中國半導體行業領頭羊”的厚望。

531、908、909三大戰役,國家用了十幾年時間,耗費了高達百億的資金,卻只給我們留下了一個勉強合格的華虹,而西方《瓦森納協定》帶來的重重封鎖,也讓中國難逃“引進-建廠-投產-落後-再引進”的怪圈。

中國芯片產業的舉國體制,就此破滅了。

但是,因為三大戰役,大陸集成電路與相關配套產業快速發展,在集成電路設計業、製造業、封裝測試業、配套設備與材料業等多個領域,培育出了半導體種子發芽的土壤。

的確,破滅的餘燼中,往往還有星星之火。

5.張汝京歸來

1998年,歷史看了一眼越走越快的張忠謀,扭過頭來,開始了對張汝京的試煉。

一天深夜,無錫的張汝京被電話吵醒:

“Richard,趕緊回來,李登輝要搞你了!”

前面説了,雖然張汝京參與了華晶的改造,但卻是出於“友情幫忙”,他的基本盤,還是他在台灣創辦的世大半導體。

按照他的計劃,世大的第一、二個廠建在台灣,然後帶着技術骨幹,到大陸建第三到第十個廠。

這個計劃,不是秘密,也引發了台灣當局的忌憚。

有了張忠謀這個成功先例的台灣當局,太瞭解一個行業帶頭人的威力了,説什麼也不能讓張汝京去大陸,所以用威脅世大的手段,逼張汝京回台。

畢竟世大是親兒子,張汝京只能回到台灣,老老實實地搞他的世大半導體。

回到台灣的張汝京很快驗證了自己“建廠高手”的外號,僅用兩年時間,就建起兩座代工廠,達到了台積電30%的產能,突然成了繼台積電、聯電之後的第三大晶圓代工廠。

木秀於林,風必摧之。

突飛猛進的世大引起了台積電的警惕,對於一個成長期的對手,最好的辦法就是控制它。

2000年,台積電發起了對世大半導體的收購,但被張汝京拒絕了。

然而,世大並不是鐵板一塊,搞不定張汝京,還搞不定世大的股東麼?

張忠謀開出了令股東們無法拒絕的條件:50億美元,而當時的世大市值,僅有6億美元,溢價8.5倍!

張汝京,就這樣被歡天喜地數錢的股東們給賣了。

張汝京在最後關頭,提了一個條件:收購可以,但世大的第三個工廠建在大陸的計劃,不能變。

張忠謀答應了。

但是收購完成之後,張汝京三番五次找到張忠謀要其兑現承諾,都被張忠謀搪塞過去了。

張汝京火了,你不兑現承諾,那我辭職!自己去大陸實現自己的理想。

張忠謀説,你可以辭職,但收購時承諾給你的台積電股票,就沒有了。

張汝京回答了四個字:我不要了!

張汝京看得很清楚,如果繼續在台灣待下去,那自己的夢想永遠無法實現,用他自己的話來説,“那時候受到台灣當局的限制,李登輝不支持;等他下台,下一任又是陳水扁,我就想,那得等到什麼時候才能去大陸?”

2000年4月,趕在陳水扁就職前,張汝京辭職,帶着自己一輩子積攢的人脈----100多個德州儀器工程師和300多個台灣世大工程師,來到了上海,連自己90歲的母親,都帶到了上海。

而幾乎就在張汝京踏上上海土地的同一時間,中國半導體之母謝希德去世,50年前,麻省理工學院博士謝希德就是像張汝京一樣,衝破重重阻力,回到了祖國。

命運就像一個輪迴,這一年,中國失去了謝希德,得到了張汝京。

6.戰友

每一個成功者的背後,都有一個機緣巧合的貴人。

張忠謀的貴人,是孫運璇、李國鼎。

而張汝京的貴人,除了俞忠鈺,還有一個人--江上舟。

江上舟畢業於清華大學電子系,又到愛因斯坦的母校瑞士蘇黎世高等理工學院留學,待到他獲得博士學位之時,已然40歲。

歸國之後,江上舟走入仕途,曾任三亞副市長、洋浦開發區管理局局長兼書記、上海經濟委員會、市工業局黨委書記。

江上舟在當時的官員中,是極少數懂半導體的,早在1998年底,江上舟就仔細研究過台灣地區半導體產業,結論是:

“如果上海在此時扶持半導體行業,那麼2015年-2020年,上海集成電路生產線技術等級和生產規模將可能超越中國台灣”。

江上舟向上海市市長徐匡迪建議:在浦東規劃張江微電子開發區,面積要3倍於台灣新竹工業園!

2000年,江上舟終於等來了張汝京。

對張汝京來説,首選本來是更加國際化的香港,畢竟當年李澤楷的數碼港動靜很大,但他考察了一番後,發現李澤楷只是利用數碼港的概念炒地皮,壓根沒想搞吃力不討好的芯片廠。

張汝京又想到了無錫,畢竟自己和無錫有香火情,無錫又有半導體產業基礎,但908和909的失敗讓無錫噤若寒蟬,不敢再碰半導體。

張汝京只能來到上海,江上舟和張汝京一番懇談,確定了張汝京就是自己想要的那個人,然後帶着他去見了市長徐匡迪--這位上海唯一的工程院院士。

2000年7月,張汝京在徐匡迪、江上舟的陪同下考察了浦東後,將晶圓廠的選址定在了張江。

張汝京帶着一顆“中”國心回到中國造中國“芯”,所以給自己的企業起了一個名字:中芯。

有張汝京這個建廠高手在,中芯建廠想不成功都難。

要政策,上海給了中芯國際非常優惠的建廠條件,前五年免税,而後税務減半。此外,還為員工家屬配套幼兒園、小學、中學……

要資金,張汝京跑到美國四處遊説,強調中芯國際是一個國際化的公司,和中國政府沒關係,大家可以放心投錢。你今天投一筆錢,明天就會擁有一個14億人的大市場!

就這樣,在短短一年的時間裏,張汝京竟然籌到了10億美金!要知道,舉全國之力的909工程,一期也僅僅12.5億美金。

要人,張汝京有從台灣帶回來的300骨幹,他還跑到美國,如勤懇的傳教士般,橫穿美國東西兩岸宣講,召喚了100多位在美華人回國。

後來一位芯片專家説,“中國可能再沒誰能有像張汝京那樣的人脈和遊説能力,能從國外帶回這麼一批優秀的國際化人才。”

要設備,張汝京以一己之力,在“瓦森納協議”上撬開了個口子。

根據瓦森納協議,對中國的禁運策略是N-2,也就是説只能向中國出口落後兩代的技術,再經過審批、建設和技術消化,等中國投產,基本上已經落後了三代,不會對西方國家造成什麼威脅。

但張汝京在美國有個身份:地位不低的教徒。

張汝京説服了美國五大教會集體為中芯背書,保證中芯國際的技術絕對不會軍用,順利説服了主管芯片技術出口的4個部門:美國國務院、商務部、國防部和能源部。

就這樣,中芯國際拿到了像908、909工程等國資背景的企業根本無法獲得的國外先進技術,從0.18微米一直拿到0.13微米。

難怪有人説,一個張汝京,抵上了一個國家工程。

萬事俱備,2000年8月24日,中芯國際在浦東張江打下第一根地樁,僅僅396天后,中芯國際就開始芯片試產,創下了神話般的建廠速度。

這神速建廠背後,是張汝京像對待自己親兒子一樣對待中芯國際。

很多中芯國際的老員工都記得,張汝京雖然手握鉅額資金,對自己卻摳門的很,出差只坐經濟艙,去電視台錄節目,會自己一個人坐兩個多小時的地鐵前往。

新員工入職,張汝京都要親自進行培訓。

竣工投產那天,張汝京花了20塊錢買了1000響鞭炮,掛在廠房主樑上燃放了起來。

這是他一輩子的心血,他希望中芯國際能有一個紅火的未來。

果然,此後中芯國際高歌猛進,在三年時間內建設了六座工廠,4條8寸產線和1條12英寸生產線,躋身全球第三大代工廠,僅次於台積電和聯電,2004年銷售額即達到9.75億美元。

到了2003年,中芯國際突破了90納米制程,第一次將大陸芯片推進至納米級,這是當時世界上主流的芯片技術,2005年年底微軟發佈的XBOX360遊戲機,用的也是90nm芯片。

中芯國際用三年時間,將大陸的芯片水平,拉快了三十年。

這是大陸半導體產業最高光的時刻,江上舟也選擇放棄政府身份,加入了中芯國際董事會,和張汝京一起戰鬥。

江上舟相信,如果中芯國際這樣發展下去,自己1998年預言的“2015年-2020年超過台灣”,一定能實現。

但他和張汝京都沒有想到的是,一場針對中芯國際的殺局,即將到來。

《中國芯片往事(下)》