許紀霖|青年“躺平”的背後,是“身躺心不平”_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-2022-02-17 20:16

許紀霖|華東師範大學中國現代思想文化研究所/

歷史系教授、紫江學者

作為社會文化的一種標誌性現象,“躺平”成為2021年輿論熱議的話題之一。對躺平可以有多元的解讀,在筆者看來,最典型的躺平是屬於90後一代的特殊現象,是“後浪”文化的一種表現。

一、

對中國社會現象的分析,可以有三種不同的視野和角度,分別以“左右”“上下”“前後”命名之。所謂“左右”,是從意識形態的角度,分析青年思想政治立場的分野。90後一代人,不少對各種宏大敍事漠不關心,也對意識形態缺乏興趣,以傳統的“左右”立場去理解90後,多少有點“文不對題”,何況今天中國所面臨的社會問題之複雜,未必是“左右”能夠涵蓋的。“上下”的分析方法,關注社會財富的兩極分化、內卷化的加劇和社會流動的固態化。今天中國的躺平,與21世紀初日本社會出現的“下流社會”相似,是中等收入羣體中的部分青年,對“往上流動”產生絕望,主動或被迫作出的人生選擇。從社會結構的“上下”關係之中,可以找到躺平現象背後的社會學淵源。

筆者想重點討論的,是從第三個維度“前後”,也就是從世代更替的角度,來考察作為90後一代典型形態的躺平現象。關於當代中國的世代更替,筆者有一個基本的分析框架。簡單而言,我國的50後、60後(出生)是老一代人,屬於典型的前浪;90後、00後新人類的一代人,屬於典型的後浪;而兩代人之間的70後、80後,屬於不太典型的過渡一代,兼有前浪與後浪兩代人的特徵。作為前浪的50後、60後,在20世紀末的啓蒙氛圍中形成人格定式,具有後理想主義的精神。對他們來説,沒有信念、沒有理想、沒有詩與遠方,何以談人生。然而,作為後浪的90後、00後,是在1990年代之後的“世俗化”氛圍中長大成人的,他們經歷了應試教育的強化和功利主義人生觀的薰染。與父母一代相比,後浪青年的價值觀、人生觀以及思維方法、審美情趣都發生了巨大的改變。所謂躺平,就是在這樣的代際衝突背景中產生的。

前浪一代人,再苦再累大多也會相信奮鬥的價值和意義,認為通過個人努力,總是有希望與前途,如果最終失敗,也會認命。他們經歷過歷史的跌宕起伏,有根深蒂固的家國情懷,相信個人命運與國家前途互相鑲嵌、不可分離。他們熱衷於談論天下大事,認為國家的宏大前途就是自身未來的命運。而90後一代後浪,在中國崛起的大環境中成長,對國家有一種天然的愛,祖國是他們自然認同的家園,國家擁有不言而喻的族羣合法性。不過,弔詭的是,對於老一代人來説,自我與家國無法切割分離,但是對年輕一代人來説,自我是自我,國家是國家,於是就會出現父母一代全然看不懂的“對國家前途滿懷信心、對個人命運失去希望”這種90後特殊的心理現象。中美貿易摩擦、職場就業的困難與房價的飆升,使得一些離開校園不久、剛剛踏入職場的90後困於內卷化、“996”之中。於是,他們中的一部分人選擇躺平作為一種新的活法、新的人生姿態。

二、

事實上,在“躺平”出現之前,還有一個熱詞也曾經流行過,即所謂“佛系青年”或“佛系活法”。從表面來看,躺平與佛系似乎是一回事,是同一種人生姿態,其實它們內在的差別非常大。

佛系青年對佛系人生的選擇是自覺的。在激烈競爭的職場,他們開始重新思考與定位人生的價值,有必要那麼拼命嗎?人活着究竟如何才能快樂幸福、安身立命?於是,少數年輕人改變了自己的活法,從打拼才能贏的積極人生退為莊子式、禪宗式的追求內心自由、逍遙自在的人生。而躺平青年多是被迫的,他們沒有佛系青年那種內心的自覺,更不是自願的選擇。躺平,多是無可奈何的現實所迫,是不情不願的權宜之計。佛系既有理性的自覺,又有意志的自願,而躺平既不自覺,又不自願。

佛系屬於80後,而躺平是屬於90後的特殊文化現象。佛系的人生需要有一定的生存保障和財富積累,這樣才有瀟灑的資本。而這對於初入職場的90後青年來説,未免難以實現。他們只能以“五不”(不買車、不買房、不戀愛、不結婚、不生子)的消極姿態來應付現實生活,這就是躺平的尷尬內涵,與瀟灑自如的佛系青年自然屬於兩個不同的層次,在境界上更有天壤之別。

當躺平作為一股潮流撲面而來時,要鑑別的是其中的微妙差異。據筆者觀察,當下躺平者至少有三種不同的形態:虛假的躺平主義者、積極的躺平主義者與消極的躺平主義者。

第一種是虛假的躺平主義者。他們是我們這個時代競爭場上的成功者,也可以稱之為“躺贏”主義者。他們或者已經實現了財務自由,可以任性地“瀟灑”;或者擁有相對稀缺的資源或能力,躺着也可以掙錢。網絡上流傳一句話:“達者獨善其身,窮者無可奈何。”真正的躺平者,是無可奈何的窮者,但這些偽躺平主義者,屬於獨善其身的達者。這些達者所追求的獨善,只是以躺平的姿態獲得太平的人生、歲月靜好而已。他們在社會中不具有任何悲劇色彩,反而可能是令人羨慕的成功者或者幸運兒。

第二種是積極的躺平主義者。這些人多少具有一種自覺的意識,將躺平這種無奈的人生“被選擇”,昇華為一種自覺的“主義”,一種美麗的精神烏托邦,躺平就此提升為意識形態化的躺平主義。網帖《躺平即是正義》宣稱:“我可以像第歐根尼只睡在自己的木桶裏曬太陽,也可以像赫拉克利特住在山洞裏思考‘邏各斯’,既然這片土地從沒真實存在高舉人主體性的思潮,那我可以自己製造給自己,躺平就是我的智者活動,只有躺平,人才是萬物的尺度。”在這個意義上,躺平者可被理解為中國的第歐根尼,是中國的精神犬儒。這些積極的躺平主義者,退出競爭激烈的名利場,在精神世界裏面,尋找確定的自我。

睡在木桶裏的第歐根尼

不過,這個自我與古希臘的犬儒們不同,其具有現代的特徵,是去價值化的。當他們説“只有躺平,人才是萬物的尺度”的時候,這個“人”,不是具有普遍人性的大寫的人,而只是被掏空了普遍價值的小寫的人。90後一代人,大多是價值虛無主義者,當他們宣稱自我價值的時候,那個自我,只是一個充滿了個人慾望和個人意志的自我。在這個價值虛無的世界,唯一值得相信的只是自我意志的選擇。人是萬物的尺度,他的意志就是世界,他的選擇就是為世界萬物提供尺度。你可以説“人是萬物的尺度”展示了“我”的主體性,但這個主體未必是理性的主體、具有自我反思的主體、公開運用自己的理性的啓蒙主體,而更多隻是意志的主體、被抽離了確定性價值的慾望主體。自我之上,世界之上,再無神明,再無絕對,不再有一個超越的絕對存在。世界上唯一真實的,只是自我的意志、絕對的意志。它不需要論證,不需要反思。

當哈姆雷特感嘆“生還是死,這是一個問題”的時候,他是有理性的自我反思的。但自我的絕對意志不需要反思,因為反思需要有確定的價值作為理論預設,但是現代人的自我,只是一個自由意志的選擇。這個自由意志,因為被掏空了內在的價值,變為一個空洞的意志主體。“我要”雖然是個人意志的自由選擇,但支配這個自由意志的力量卻是非我的,其來自市場的各種意見、時尚、潮流。人的意志只是一具空洞的容器,箇中裝載的是具有主宰性的日常生活意識形態。許多90後青年,看起來非常有個性,但是在其意志的背後,是其“膜拜”的明星、偶像與網紅,市場有一隻看不見的手操縱着他們的意志,主宰了他們的主體性。

雖然其中的佼佼者會轉化為有自覺反思意識的精神犬儒或有明確人生價值的佛系青年,甚至是激進的能動的躺平主義者,但積極的躺平主義者佔比並不高。大多數躺平者只是第三種類型,即消極的躺平主義者。消極的躺平,並非什麼工作都不做的啃老族,也不是吃低保的宅男宅女,他們只是類似日本出現的“低慾望羣體”:工作還是有一份,但對工作不再上心,不再努力,斷絕了往上流動的慾望,也不再願意為“996”賣命。網絡上有觀點形容這種躺平像海蜘蛛。海蜘蛛吃海底垃圾長大,除了腳就是一個頭,全身沒有肉可食用。這樣的動物在食物鏈裏面,反而顯得很安全。只要成為廢物,就沒有人可以利用你,資本不能利用,朋友也無法利用,躺平所帶來的,竟然是一種低質量生活的安全感。《莊子》裏面記載,惠子對莊子説:森林裏有一顆臭椿樹,主幹臃腫,樹幹彎曲,去砍伐樹木的工匠,連看也不看它一眼,真是大而無用。莊子回答説:你何必擔心它有用沒用呢?有用的大樹,早被人看上砍了,早早結束了生命。臭椿樹正是無用,才保全了性命,得以長壽。消極的躺平主義者追求的安全感,就像是莊子所指出的“無用之用”。

有人批評躺平者:“你躺得了初一,躺不到十五。”實際上,消極的躺平,不是吃了上頓沒下頓的月光族,他們所選擇的或者被選擇的,是一種無奈的低慾望活法。這也比較符合90後一代“後物質主義”的生活觀。前浪一代在物質匱乏的年代長大,有天生的不安全感,比較重視財富的積累和金錢的價值。年輕一代在物質充裕的年代出生長大,反而不那麼看重財富,特別是城市中產階級的孩子,並沒有物質匱乏的焦慮感。物質是需要的,但不是最重要的,並非唯一的追求。因此,這些人不願意為“五斗米”而委屈自己,不願意看老闆的臉色和聽父母的嘮叨。他們要的是個性的自由,過一種率性自由的生活。這個自由絕對不是法律意義上的權利,不是所謂不受強制的外在自由,而是一種典型的中國式自由,是莊子意義上的率性。

消極躺平的年輕人,只有當下。過去意味着對父母與家庭的責任和擔當,未來則意味着各種“小目標”的實現,一步步走向社會期待的買房、結婚、生子的生活。躺平者截斷了過去與未來,他(她)只有當下,只追求當下活得率性與自由。躺平就是一種率性,意味着自由。但躺平同時也必須放棄,放棄合乎社會期待的生活。放棄以後才躺得下來,才能有限度地率性而為,儘管這樣做的代價是不菲的。

對於消極的躺平主義者來説,這種選擇是無奈的,是對今日社會主流體制“優績制”的抵抗。“Meritocracy”可以翻譯成精英主義或賢能主義,其在當今世界具有新的含義,即所謂的“智商+努力”,甚至很勵志:只要努力,必定成功。“優績制”提供了一幅美麗的前景:這是一個機會平等的世界,愛拼才能贏!如果“蛋糕”做大以後人人有份,則人們會相信這個“優績制”的前景。然而,如果現實世界變成零和博弈,少數人的成功伴隨着多數人的挫敗,那麼智商、努力,也未必能換來個體所期待的未來。哈佛大學教授桑德爾將之稱為“優績制暴政”,認為這種優勝劣敗的“優績制”,僅讓多數人經濟上處於不利的地位,而且剝奪了他們作為人的社會尊嚴。嚴重的挫敗感讓越來越多的年輕人相信,努力是沒有用的,一切只能歸咎於個人的命運,歸咎於社會的不公正。網絡上有年輕的職場90後憤怒地質問:“我是985名校出身,終日‘996’,還是買不起北上廣深的房子,而有的人學歷非常低,家裏拆遷以後可以分到幾套房子。憑什麼他可以坐享其成,而我再努力還是買房無望?”

從網絡上的此類情緒中,筆者觀察到一個深刻的現象:消極的躺平主義者實際上是“身躺心不平”。身躺只是假象,他們的內心其實充溢着不滿與憤懣不平。與虛假的躺平主義、積極的躺平主義不同,更與佛系青年有別,一旦進入消極的躺平主義者的內心,就會發現有一種無名的怨恨,這種怨恨,所針對的目標,一是資本,二是精英,三是逼迫其不斷拼命的“優績制”。在網絡上,仇富與仇精英的情緒,在一部分失敗者那裏瀰漫,各種“困在系統”裏的説法,也反映了對“優績制”的強烈不滿。

即使還沒有進入職場的大學生、研究生,他們的興奮點也隨着社會的變化在變化。筆者所指導的研究生多從事中國近現代知識分子研究,近二十年所選擇的論文主題,在世紀之交多是抽象的思想史主題;十年前開始轉向社會文化史,關心“權勢轉移”,社會的上下流動問題;近年來,不少研究生對五四青年精神世界中的苦悶與焦慮更感興趣。象牙塔裏的學術研究風向竟然與社會現實息息相關。由抽象的觀念追求,落地為實在的社會流動問題,最後轉向內心世界的焦慮與不滿,這條研究脈絡的變化,也是近二十年職場青年社會心態的演化。

三、

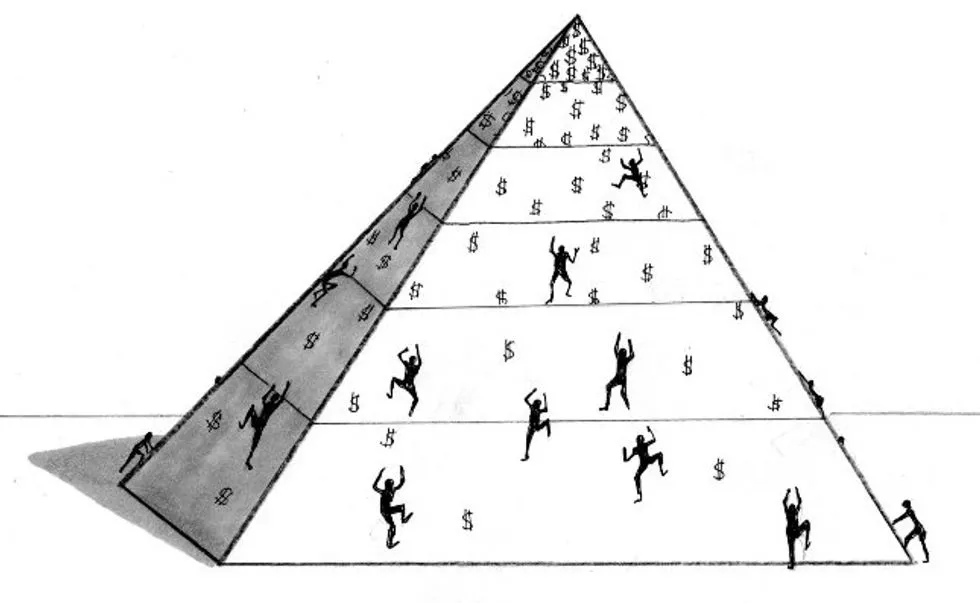

“身躺心不平”是非常值得注意的心理現象。德國社會學家舍勒曾經專門研究過怨恨,指出這是現代民主社會的產物。他所説的民主社會,相對於歐洲中世紀的等級社會而言,是托克維爾意義上的民主社會,上下階層可以自由流動的現代社會。在中世紀的等級社會之中,每個人各安其位,各守本分,沒有什麼過分的慾望與野心,因此也缺乏怨恨的社會心理土壤。但是,到了現代民主社會,階級的天花板被捅破了,只要努力奮鬥,就有可能跨越階層,於是各種於連式的人物都出現了。然而,通往成功的金字塔並不容易爬,大多數人的慾望被流動的民主社會釋放出來了,但最終滿足慾望的可能性微乎其微,於是在心理上積澱了各種各樣的怨恨:怨恨比自己更幸運的同一階層的人;怨恨高高在上的富人與精英。

中國與歐洲的歷史傳統不同,正如筆者在《脈動中國:許紀霖的50堂傳統文化課》裏面分析過的,中國古代是一個“流動的等級社會”,貴族與平民之間、社會上下階層之間一直存在着自由流動的管道和空間,然而,社會依然有嚴格的等級,按照權力、財富和文化來決定上下階層之間的身份尊卑。對上自卑,對下傲慢,形成了畸形的社會人格。每一個人只有拼命往金字塔的上端流動,才能獲得更多的社會尊重。在科舉場上,“土豬拱白菜”的慾望比比皆是,為的是擠入上流社會,被人看得起。然而,如果對於個體來説,哪怕再努力奮鬥,一旦往上流動無望,內心深處的怨恨就會積累,到某個時間節點,便會轉化為一種破壞能量。這是一種挑戰秩序的“無組織力量”。有組織的力量並不可怕,因為可以與它進行理性的利益交易,但充滿怨恨的“無組織力量”具有強大的殺傷力,難以疏導。對此,必須引起高度重視。

善待90後,就是善待中國的未來。如何讓更多的躺平者重拾信心,重新看到希望,的確是當下中國需要認真對待的問題。