從印度到中國——跨國家庭養娃記_風聞

随水-随水文存官方账号-2022-02-21 15:53

我從前並不是一個喜歡孩子的人,看到別人家的小孩子鮮有想要親近的感覺,再加上網上看了不少關於熊孩子闖禍的新聞,更是對人類幼崽這種生物愛不起來,深感養育人類幼崽是一件頗為麻煩的事情,無法理解那些樂在其中之人。

另一方面,我自己也很難説是一個合格的兒子。過去常年漂泊在外,毫無家庭觀念,旅行路上甚至都想不到給家裏打電話報平安,我爸媽有兒子勝似沒兒子;父母的話我自然也從來都不聽,沒跟他們作對就不錯了,休想指望着我對他們盡孝。我很難想象自己這樣一個浪子要如何成為父親、如何與孩子相處,壓根兒就沒啥信心教育出一個傳統意義上的“好孩子”……因此無論是根據遺傳學還是因果論,我這樣的人假如學人家結婚生孩子,多半要遭現世報,大概率會攤上個跟我一樣的王八蛋不孝子——所以我幹嘛要結婚生子呢?不是跟自己過不去嘛!

總之呢,我過去是真心誠意地希望自己斷子絕孫,千萬別再生個死小孩出來遺臭萬年禍害人間了。所以當我後來改變主意要結婚生孩子的時候,內心早已經歷過了一場自我顛覆的觀念革命,思前想後給自己進行了相當長時間的心理建設,起碼做好了一半的心理準備。

之所以説是“一半”,是因為我做好的準備是生個女兒。長期以來我都在鼓吹“生男不如生女”,現身説法告訴廣大人民羣眾:你們看,生個像我這樣的白眼狼兒子有啥用?當然是生個小棉襖好!在饅頭出生之前,我心心念念想要個女兒,女兒或許能規避掉“白眼狼二代”這一風險。護士把小饅頭從產房裏抱出來並恭喜我是個男孩的那一刻,我的心情別提有多複雜了,頗有一種“天道好輪迴,蒼天饒過誰”的宿命感——我的“現世報”終於還是來了。

確切地説,是我們夫妻倆的“現世報”。

這裏要先來講講我們夫妻倆各自的性格特點。我是家中獨子,家裏人都説我從小就是個非常好帶的“天使寶寶”——情緒穩定不愛哭鬧,極其有耐心,給我一副積木或者一本書就能一個人呆很長時間;稍微長大之後喜歡拆東西,家裏所有的電器都要拆開看看裏面的結構,拆完倒也能裝得回去,不到10歲就知道要怎麼拆錄像機清理磁頭;小學時候最喜歡的玩具是拼圖,玩拼圖的時候可以心無旁騖保持一整天的專注,回想起來簡直如同進入禪定一般。

我太太的性格與我截然相反,她是家中長女,自打生下來就成天哭鬧個不停,讓她爸媽十分頭大。她的親戚們回憶起她的童年無不搖頭嘆氣,上房揭瓦的劣跡罄竹難書,因此如今女大十八變的反差教人頗為驚訝。她的家鄉拉達克那種地方既無託兒所也無住家保姆,但他們有非常龐大的家族社區,村子裏的人都沾親帶故,年齡相仿的小孩子會被送到不同親戚的家裏輪流看管。我太太當年是所有親戚的“噩夢”,沒人願意照顧她,親戚們會央求她媽媽(也就是我丈母孃)不要把她送過來——“你們從我家裏想要拿走什麼都可以,酥油、奶渣都可以拿去,只求你們不要把帕爾(Pal,我太太Palkit的小名)送過來!”

我問我太太,你究竟做了什麼讓親戚這麼害怕?她説親戚主要是怕她亂跑亂爬出什麼事情。她小時候從來不肯安安靜靜坐在一個地方,萬一跑到公路上被車撞了,或是樹上牆上摔下來受傷,甚至是掉河裏淹死,人家擔不起這責。另外,她雖然是女生,跟人打起架卻是相當彪悍,成天惹是生非。身為當年十里八鄉聲名遠播的混世魔王鬼見愁,我太太臉上有七個疤,正是小時候無比頑劣的證明。另外她從小就有一雙“魔力之手”,喜歡亂碰東西,碰什麼壞什麼。不過呢,這種頑劣相伴隨的是強大的運動天賦,她讀書時是當地學校的短跑健將,長期壟斷校運會短跑冠軍,經常打破自己的記錄。

饅頭的性格就目前看來,好動的那七分隨了我太太,也是個上房揭瓦的主;只有淡定的那三分隨了我,不愛哭鬧。

饅頭在媽媽肚子裏的時候起就顯現出了不安分的性格,胎動特別多。出生之後,他的大動作發育非常快,以至於我經常能從饅頭身上感受到一種“恨意”——恨自己被束縛在一個不受自己完全控制的身體裏,迫不及待要突破身體運動的極限。他4個月剛會翻身沒多久,還不會使用四肢,就按捺不住扭動身體像條小蟲子那樣要往前爬;5個多月就能自己扶着圍欄站起來,8個多月的時候居然獨立爬上了沙發,9個多月開始跌跌撞撞像喝醉了酒一樣走路……

坦白説,老父親的內心固然驕傲,但也感到壓力山大。饅頭的好動實在有些超乎尋常,平日裏免不了要跟他鬥智鬥勇。攤上這樣一個孩子,可謂是痛並快樂着。再加上他出生在印度這一特殊情況,育兒過程中自然有不少事兒可以拿來大家説説。

從懷孕到饅頭出生這段時期的故事,我在《生逢2020(下)黑暗盡頭處的一束光》裏已經寫過,有興趣的可以去看一下,本篇主要記述的是他出生後到斷奶期間發生的一些事。

饅頭是個典型的“新冠寶寶”,我們並沒有特別計算,也並不想要湊這個熱鬧,可恰好就在新冠爆發封城的時候懷上了。回想起來我們運氣實在很好,饅頭出生的那段時間剛好印度疫情偃旗息鼓了一陣子,無論是住院生產,還是丈母孃等人從拉達克過來幫忙,都沒遇到什麼額外的麻煩;要是趕上印度那兩波疫情嚴重的檔口,恐怕醫院牀位和醫生都成問題。

我太太生饅頭和坐月子期間,丈母孃作為一名有經驗的長輩在我們家裏住了兩個多月(詳見《【印度日記】與拉達克丈母孃同住二三事》),提供了相當大的幫助。她回去之後,我們接過了帶娃的重任。

育兒圈子有個説法叫做“一胎照書養,二胎當豬養”,感覺我們家的饅頭一直都在被我當豬養。我跟我太太都是新手父母,從來沒有人教過我們要怎麼做父母,唯一能參照的是我們的父母當年養我們的方式,然而他們也未必科學和正確。國內很多地方的醫院在寶寶出生前會安排新手爸媽參加培訓課程,然而印度並沒有這類課程——他們可能從未意識到過育兒這種事還需要專門培訓——所以我們相當於沒上過駕校沒考過駕照就直接開車上路了。

印度這邊生孩子養孩子似乎都特別隨意,饅頭剛出生之後第一次洗澡是醫院護士洗的,護士的動作相當粗暴野蠻,直接會拽手拽腳,我在邊上看得心驚肉跳,感覺不像是在洗新生兒,倒像是在洗小貓小狗。後來我發現,印度人洗孩子都是這個套路,往盆裏一丟就跟搓牀單似的。

饅頭出生後第一次洗澡

在這樣一種大環境的薰陶下,我們也變得越來越粗糙。饅頭剛出生的時候,我太太專門買了一個給奶瓶蒸汽消毒的玩意兒,每次洗完奶瓶奶嘴都煞有介事地進行消毒;饅頭稍微長大一點之後,發現除非把他綁起來不允許他動,否則根本無法阻止他用手摸各種髒東西,然後再津津有味地吸吮自己的髒手。饅頭的手快如閃電,就像眼鏡蛇攻擊獵物一樣,常常會從我們意想不到的角度進行突襲,簡直防不勝防;他能夠在地上爬了之後,拖鞋、垃圾桶、浴室腳墊這些東西都曾在我們根本還來不及反應的情況下就進了他的嘴巴。

帶他到天台上放風,他會在趁我們不注意的時候“品嚐”一下幹鳥糞……我們只好自我安慰地認為這些鳥糞被太陽暴曬多日,細菌病毒都已經被殺死了;再説了,就算沒有直接吃鳥糞,他的手本身是髒的——摸了地面再吃手,跟直接吃地上的鳥糞不是一回事兒嘛!在這種情況下,給奶瓶消毒簡直成了一種諷刺……我們於是破罐子破摔放棄治療,不再那麼講究——不乾不淨吃了沒病,邋遢大王就是饅頭。

自從饅頭學會翻身開始,就表現出了多動症的傾向——好奇心極強,家裏各種閒事他都要管。只要他醒着就沒有一分鐘能夠安靜得下來,我跟家裏人視頻半個小時,他能在邊上連續不停地鬧騰半個小時,我們看他都覺得累,他卻不知疲憊為何物。後來回國後帶他去小朋友遊樂的場所,他可以直接忽視午睡的需求,精力旺盛地從早上瘋玩到下午,待機時間超長。

饅頭遺傳了媽媽的手賤,在他視野範圍內的所有東西他都一定要摸要碰,如果不讓他碰,會一直惦記着,非要摸過、嘗過、玩過、玩丟、玩壞才肯善罷甘休,大部分東西在他手裏都活不過一天,或者就是無故失蹤。他尚未學會走路的時候,便會扶着桌子站起來,然後把桌上所有他能夠到的東西都拉下來,因此家裏1米以下的地方都不敢放小東西,桌子邊緣15釐米以內的範圍內也不能有東西;由於饅頭太喜歡翻垃圾桶,家裏的垃圾桶必須放在他拿不到的地方……可以這樣説,我們每天的生活就是“防火防盜防饅頭”,心累啊!

我在饅頭身上可以感受到一種極為強烈的對世界探索的慾望,然而2021年4月印度爆發了第二波疫情,4個月大的他剛準備要大展身手探索這個世界,世界就對他關上了大門。

饅頭在天台上玩,實在無法阻止他接觸垃圾

很少有東西能在他手裏活過一天

在搞壞東西這件事上,饅頭有時候還能另闢蹊徑

在過去這兩年疫情下的非常時期,我們在印度的家是我們唯一能夠依靠的庇護所,我太太出門的次數屈指可數,而我的活動範圍也不超過方圓一公里,每次出門不是去健身就是去買菜;饅頭除了去醫院打預防針之外,更是鮮有出門的機會。

在國內帶娃出門放風是相當平常的一件事,嬰兒車一推就出門了。我們在印度也有一部嬰兒車,但在饅頭出生後的一年裏,我們只推着嬰兒車出去過兩次,是去當地的大型購物中心。印度大部分地方的路況和環境都實在不適合推嬰兒車出去——中國到處都有無障礙設施,印度則到處都是障礙,對嬰兒車和輪椅車都極為不友好。尤其我們住在當地人社區,出了門是坑坑窪窪的泥土路,而社區外面的大馬路上一來塵土飛揚,二來車輛橫衝直撞,三來沒有像樣人行道,推嬰兒車出門堪比參加四驅越野挑戰賽。

在印度推嬰兒車貌似是一件很稀奇的事,至少在我定居的哥印拜陀從來沒見過有當地人推嬰兒車。窮人顯然不會考慮嬰兒車這種根本沒什麼機會用的“奢侈品”,而對於印度的有錢人家庭來講,與其推嬰兒車不如專門僱個傭人抱孩子。我認識的一個印度有錢朋友,太太生完孩子請了四個傭人,每次出門有倆傭人伺候,一個負責抱孩子,另一個負責拎包。印度女人抱孩子的方法跟我們不一樣,她們會把孩子擱在身體一側的胯部,讓孩子的雙腿夾着腰。這種“胯功”跟腦袋上頂重物一樣,屬於技術活,是從小用胯部頂水罐練出來的。在這樣一種環境影響下,我也習慣了每次出門都抱他。後來帶他坐飛機回國的時候,轉機的十幾個小時為了抱他把我累得半死,在機場看到其他帶孩子的家庭都推着嬰兒車,頓時傻了眼——這才想到嬰兒車可以作為隨身行李帶進候機樓,登機之後再託運。

只有去大商場才用得上嬰兒車

印度女人是這樣抱孩子的,分量吃在胯部上

人家胯部的功力是從小搬水罐練出來的

我頭一回抱着饅頭出門“見世面”是4月18號那天出門去買菜,把饅頭帶出去甫一亮相,立馬就成了當地社區的“紅人”,走到哪裏都會引起圍觀——南印度人民鮮少見到如此“膚白貌美”的小嬰兒,更別説是黃種人長相的寶寶了。他們對於這種皮膚特別白的小孩兒有一個專門的稱謂——Amul Baby,Amul是印度著名的乳業品牌,相當於國內的光明、蒙牛,意思就是跟牛奶一樣白的小孩兒,算是印度語境下對寶寶最高的讚美。客觀來講,饅頭的“白”是相對於當地人的黑而言的,由於他剛出生的時候有黃疸,接受了紫外線治療,後來也一直主動讓他曬太陽,我們那時候其實覺得他有點黑黑的。然而站在南印度的達羅毗荼人邊上,再黑的黃種人也會被反襯得光芒四射。

南印度這邊的寶寶臉上通常都會象徵性地抹上黑色油膏,比如畫上很粗的眉毛,或者點上幾顆大黑痣。他們認為太好看的寶寶容易被“邪眼”(Evil Eye)盯上導致夭折,通過主動“毀容”來避免厄運,這就跟以前中國農村給小孩兒起“狗剩”、“豬蛋”之類的賤名是同樣道理。饅頭從來沒畫過這種醜妝,這也讓他看起來跟其他孩子很不一樣。

許多人都説饅頭跟我就像一個模子裏刻出來的,但實際上他的五官各方面都要比我好看。像我這種極為理性的人在養娃的時候,會對“我家孩子究竟長得好不好看”這個問題陷入自我懷疑的悖論。就跟“情人眼裏出西施”一樣,瘌痢頭兒子也是自家的好,作為親爹我當然對饅頭百看不厭,覺得這個孩子怎麼這麼好看這麼可愛……可問題是,天底下的父母難道不都是這樣覺得的嗎?恐怕每個人的朋友圈裏都會有那麼一兩個曬娃狂魔,覺得自家的娃美貌無雙天下第一,乃是落入凡間的天使、精靈。因此我就會產生一種懷疑:會不會只有我們自己覺得饅頭長得好看呢?會不會人家讚美饅頭的話只是些客套話呢?尤其是這邊的印度寶寶看得多了,覺得他們忽閃忽閃的大眼睛和長達1釐米的眼睫毛簡直不要太好看!可印度人卻非要覺得我們饅頭更好看。

經過對比觀察,我發現饅頭跟印度寶寶屬於完全不同的類型——中國寶寶比較像熊貓寶寶,印度寶寶則有點像猴寶寶。因為相當一部分的印度寶寶儘管眼睛大,身體卻瘦弱乾巴,而且腦袋也都很小。由於人種和飲食的關係,南印度這邊許多足月嬰兒生下來都不足5斤,我似乎從沒見過哪個當地寶寶是像饅頭這樣胖乎乎圓滾滾肉團團的。饅頭3個月大的時候去醫院打預防針,看起來比人家6個月的小孩還要大得多;4、5個月的時候,腦袋就跟2、3歲的印度孩子差不多大。

4歲大的印度孩子跟7個月大的饅頭

另外,正因為印度人人都是大眼睛,他們早已對此審美疲勞,並不會覺得大眼睛特別美,反而覺得我們這樣的小眼睛很可愛(這有可能只是客套話);饅頭又直又軟的頭髮在南印度可謂“物以稀為貴”,讓當地人很是羨慕,他們的頭髮通常都有些打卷,不夠柔順。

疫情持續的兩年中,我們既不敢請人來家裏幫忙帶娃,也不敢經常帶饅頭出去玩,始終謹慎地同外人保持着距離。饅頭的“神龍見首不見尾”,更是把左鄰右里撩撥得心癢難耐。每天傍晚日落時分,我們會帶他到屋頂天台上去放風,印度阿姨們看到他出現在天台上都會十分興奮,使勁跟他揮手打招呼,有種在天安門城樓上閲兵的感覺。然而由於饅頭平時見不着外人,在印度的時候表現得有些怕生。不過據我觀察,他的怕生是有選擇性的,小小年紀就是個“外貌協會”,曉得要以貌取人——這件事説出來我都覺得有點“政治不正確”,饅頭對外人的排斥程度同膚色成正比,膚色越黑的人他越怕,樓下有個黑阿姨每次想要親近他都會哇哇大哭。

很難想象,饅頭如果在這樣閉塞的環境裏繼續生活到兩週歲會怎麼樣。隨着他的月齡越來越大,對世界探索的慾望也變得越來越強,小小的居家環境越來越像一個囚籠。

囚籠這個説法毫不誇張,饅頭在印度的時候,真心跟坐牢沒啥區別。尤其是我被關在集中營裏的那三個月,我太太一個人帶娃分身乏術,每天百分之九十以上的時間都不得不把饅頭關在牀圍欄裏。她在牀上陪着饅頭倒還好,當她需要做些其他事,饅頭被一個人留在圍欄裏時,難免哭鬧不止;而饅頭越是哭鬧,我太太越是心煩,有時忍不住便會打罵饅頭,事後卻又後悔不已——畢竟這麼小的孩子懂什麼呢?饅頭每天最開心的時光就是傍晚帶到天台上放風,時間也不會很長,頂多半個小時,真還比不上監獄裏的犯人。我太太着實情非得已,當時被負面情緒所淹沒,自顧尚且不暇。一回想起那三個月煎熬的生活,便忍不住潸然淚下。幸虧饅頭懵懂無知,否則這段經歷恐怕對他也會造成心理創傷。

饅頭無比向往外面的世界,經常趴在窗台往外看

可那時候他每天只能呆在這個小小的牀上,就差在脖子上拴一根鐵鏈了

每天到天台上放風是他最開心的時光

在天台上大鬧天宮

饅頭離開印度那個囚籠般的家,便好似孫猴子從五行山下蹦了出來。

回到國內對饅頭來説意味着一下子有了大量新地點、新事物供他探索,每到一個新的地方都會興奮得好像打雞血一樣。茶餘飯後帶饅頭出去遛彎兒,他會如飢似渴地打量觀察外面的世界;每天見到形形色色不同的人,也讓饅頭變得不再怕生。在這樣一種環境裏,饅頭的心智漸漸跟上了體質的發展,在很短的時間內學會了很多新東西。

饅頭的好動和頑皮超乎大多數人想象,很多人肯定要説男孩子皮一點是正常的,那我就跟你們這樣説吧——以我外婆92歲的高齡,她從來沒見過比饅頭更皮的小孩。我爸媽之前看饅頭的視頻只恨抱不到這麼“好玩”的孫子,然而當終於抱到了孫子之後則表示:要是這個小孩讓他們帶,能把他們一把老骨頭給拆了。

放任他滿地跑了之後,饅頭展現出了驚人的拆家能力,每到一處宛如拆遷隊過境,又如哈士奇轉世、暗黑破壞神附體,只留下滿目瘡痍。一個天不怕地不怕的熊孩子橫空出世,不知危險為何物,特別愛闖廚房和廁所;無論是盪鞦韆還是放煙花,他都無所畏懼;在小區裏看到狗會主動衝上去抓狗尾巴,搞得人家狗一見到他就趕緊躲着走;在外面碰到比他大得多的孩子全然不怵,還要從人家手裏搶東西……我爸唏噓不已:這就是哪吒啊——魔童降世!

未滿一週歲,就會自己爬上這種梯子

人家12個月還沒開始走路,這人已經能爬高偷東西了

去親戚家裏玩,我堂弟的孩子比饅頭大6個月。這張照片是饅頭來之前……

然後饅頭來了……就好像一陣龍捲風過境

看到哥哥趴着直接坐了上去……所以這可不就是魔童降世嘛

饅頭不但精力過剩,智力也有點過剩,學任何東西都比同月齡的孩子快一步。這個好奇寶寶的眼睛每時每刻都跟小偷那樣賊溜溜的,把周遭環境裏的一切事物看在眼裏,想方設法要搞到手摸一摸玩一玩。我舉個例子吧,饅頭從12個月大的時候就開始觀察研究要怎麼開關瓶蓋,一有機會拿到飲料瓶就會反覆研究把玩,終於在13個月大的時候掌握了開關瓶蓋的技巧……從此我們不得不時刻警惕把各種飲料瓶都收好——水灑出來還是小事,最怕他把瓶蓋不小心吞嚥下去。親戚家的孩子19個月才會拼搭大顆粒的樂高積木,饅頭14個月就會了……能力越強,破壞力也就越強,隨着他爬高爬低的本領越來越大,我們的壓力也變得越來越大。

饅頭的模仿能力極強,看你做幾遍,他會在邊上暗自學習。12個月大的時候,門就已經攔不住他了……

聽起來可能會很凡爾賽,我好幾次跟我太太感慨:真的希望饅頭可以笨一點,讓我們不用那麼擔驚受怕。凡事過猶不及,有道是“聰明反被聰明誤”,孩子太聰明未必是好事。我只希望饅頭將來至少能有他老父親一半的耐性,一個沒有耐性的人再怎麼聰明也是枉然。

饅頭雖然還小,卻已經顯現出了“鋼鐵直男”的天性特徵,他會直接忽視各種毛絨玩具,對一切有活動部件的東西都愛不釋手。他在印度時最愛的玩具是一副簡易三腳架,上面有很多活動部件可以掰來掰去。或許是因為這種“直男”性格,饅頭回國之後適應得很快,對外界非常有安全感,誰都能抱他;他平時幾乎從來不哭,去打預防針哇哇叫過一陣便忘了;摔了跤會自己爬起來,跌完撞完哪怕淤青甚至流血也不在意。這種大大咧咧來者不拒的性格就使得饅頭在外面幾乎人見人愛——不過從另一個角度來看,假如遇上人販子的話,饅頭恐怕特別容易被拐走。

饅頭淡定遲鈍的直男性格很顯然是隨了我,他的體質也跟我很像。比方説我從來沒在“乾淨又衞生”的印度吃壞過肚子,別看饅頭這麼不忌生冷不講衞生,啥都往嘴裏塞,出生之後倒也沒因此生過病,壯得像頭小牛似的。在南印度養娃有個好處——不用給娃買衣服,一年四季只需要穿紙尿褲和汗衫背心——這可不只是省錢,平時給他換衣服也特別方便。回國之前饅頭從來沒有穿過襪子和鞋子,他走路是光着腳學會的,後來穿上鞋子反而不會走了。如果在印度再生活個幾年,他很可能會像印度人一樣習慣和適應光腳走路。儘管饅頭生在夏天長在夏天,突然回到冬天的上海倒也很適應,曾經有過一次在外面玩了之後着涼感冒流鼻涕,過一晚就自己好了。當然,怕不怕冷這種事,不同的孩子體質不一樣,饅頭剛好屬於自發熱體質,晚上睡覺時候身體像個小火爐一樣。

印度人的生活方式,可以説是更原始,也可以説是更“迴歸自然”。走路光腳,吃飯用手,其實都很符合人的天性。對學步的孩子而言,光腳走路不但抓地力更好,也更為靈活——當然,前提是當地氣候要足夠暖和;用手抓東西吃也是人類最原始的本能,這點在孩子身上非常明顯。

饅頭不肯喝奶粉,長勢卻又異常迅猛,因此五個月大我們就給他吃輔食了。最早吃的輔食是魚,為了確保沒有魚刺,我太太會把魚肉都用手捏一遍,捏成一個個魚肉丸子用手餵給饅頭吃——印度人所謂的用手吃飯實際上正是把飯捏成團狀送入口中,她媽媽從前就是這樣喂她的,這種餵食方式對她來講不僅駕輕就熟,且有着代際傳承的意義。用手餵飯可以精準投遞到寶寶嘴裏,最重要的是比起勺子,饅頭也更願意吃用手遞過來的食物。

這種喂法回到國內立刻就遭到了爺爺奶奶的反對,他們覺得這樣會導致饅頭進行模仿,以後什麼東西都習慣用手抓着吃,很不衞生。

我太太其實會用筷子,而且還用得相當不錯。但她一直以用手吃飯為榮,認為這是他們的傳統文化。我們或許覺得手抓讓人難以接受,但事實上地球上至少有三分之一的人口所身處的文化都推崇用手吃飯——光是16億穆斯林再加上10億印度教徒就有26億人之多。回國之後我們每天去父母家吃飯,我太太起初我行我素地在盤子裏用手抓着吃,直到有一天發生了一件事。

有次朋友家一個五歲大的小孩在我們家吃飯,還沒開飯之前,我爸把煎好的春捲放在小碗裏給了他一個,那個孩子遲遲不肯吃春捲。問他為什麼不吃,他説了一句——“我不要用手吃。”這句話深深地刺激了我太太,正是因為童言無忌,讓她猛然意識到了用手吃飯在中國是多麼不受待見,“以用手為榮”的驕傲感蕩然無存,打那兒之後她再也沒有用手吃過飯,喂饅頭吃飯也是規規矩矩用勺子。

事實證明言傳身教非常重要,饅頭很快就模仿起了用勺子吃東西,他有時候還不要大人喂,非要自己拿着勺子吃。

人的習慣可説是社會文化的重要組成部分;而人的習慣,又會被身處的社會文化所影響,反過來鞏固社會文化本身。我太太和饅頭來到中國之後,進食方式都從“印度式”變成了“中國式”,這是必然的結果。如今回想起來,我剛好在正確的時間把饅頭帶回到了正確的地點,因為小孩子正是從一週歲起,開始大量地學習語言、培養習慣,從外界吸收各種各樣的信息。

跨國婚姻不是一件容易的事,如何克服雙方文化背景的差異是一項巨大的挑戰。我在跟我太太結婚之前,設想過各種可能產生文化衝突的情況,曾預感今後育兒問題上的矛盾和分歧或許會成為我們家的火藥桶。所幸我對印度的社會文化做足了功課,我們之間的摩擦比我預想的要少得多。有一件事很能説明問題——我們在長達兩年的疫情期間幾乎每天24小時朝夕相處,卻依然能夠保持夫妻的和睦,這本身就是一個奇蹟。

有了饅頭之後,我們確實在很多事情上有過不同意見,但都沒有發展出大的分歧。

睡覺問題。大人和小孩應當分牀睡乃是育兒常識,我們一開始把嬰兒牀放在大牀邊上,我太太嫌半夜餵奶需要搬動孩子麻煩,沒過幾天就讓饅頭直接睡在了大牀上,她説拉達克都是這樣帶孩子睡覺的。我當時跟她説:長痛不如短痛,你現在跟他一起睡了,雖然一時方便,但這樣的話接下去幾年你都得跟他睡。她貪圖夜裏餵奶方便不肯聽我,果然孩子一旦養成了跟媽媽睡的習慣,想要分開就難了。

理髮問題。這個問題的始作俑者是我丈母孃,他們拉達克人信奉藏傳佛教,認為新生兒第一次剪頭髮剪指甲是一件非常神聖的事,傳統上必須由寺院裏的喇嘛來剪,主持一場法事,並且將剪下來的頭髮和指甲妥善處置。可我們在南印度上哪兒去找喇嘛做法事,因此丈母孃一直不讓我們剪饅頭的頭髮。我太太雖然沒丈母孃那麼迷信,但也不敢直接忤逆,陽奉陰違地偷偷剪過饅頭劉海,被丈母孃發現後罵了一頓。饅頭長到一週歲的時候,頭髮已經相當長了,每個見到他的人都以為這是個小姑娘。最後回到國內我太太騙她媽説,已經在中國找過和尚做了法事,才終於給饅頭剪了頭髮。

洗澡問題。我太太是乾性皮膚,幾乎不出汗,加上從小生活在拉達克這種乾燥缺水的地方,因此沒有每天洗澡的習慣。饅頭的體質隨我,容易出汗,還時常在地上摸爬滾打,生活在南印度這種熱帶地區照理説應該每天洗澡。我太太為了偷懶,經常兩三天才給他洗一次澡,振振有辭地説:要是饅頭在拉達克,一個星期也不會洗一次……

一開始饅頭睡在自己的小牀上,後來慢慢就變成跟媽媽睡了

回國之後剪了頭髮,啃起雞爪頓時有一種被中華人民共和國收編的感覺

我的性格近年來變得比較佛系,生活中碰到諸如此類意見不合的事情,會説一下自己的想法,但要是對方聽不進去也就隨他們去了,不會固執己見。像睡覺的問題,最後吃苦頭不能好好睡的是她自己;而理髮和洗澡,不過是些無傷大雅的小事——説穿了,世間之事大部分都是“小事”,真正的“大事”少之又少。

在育兒問題上,似乎只有一件事對我來説是“大事”——漢語教育。就算沒有被印度政府遣返,我也一定會在饅頭三歲之前回國定居,因為必須要讓饅頭把漢語作為母語來學。

從當今世界各種語言的使用價值上來講,漢語和英語無疑是價值最高的,重要性不相上下,學好這兩種語言將來都很有用。從我們的家庭環境來看,饅頭熟練掌握這兩種語言應該不成問題。而之所以堅持漢語必須作為母語來學,是因為漢語的讀寫實在是難到逆天,需要從小打好基礎。世界上其他的語言都是拼音文字,只要會説,學習讀寫是水到渠成;唯有説漢語和讀寫漢字完全是兩碼事兒,我到現在都沒想明白自己是怎麼學會上萬個漢字的。

我跟我太太平時在家中英文會混着説,但我們家的語言環境可不止漢英雙語這麼簡單。我太太的母語是拉達克語,屬於藏語的一種方言;她雖然會説一些漢語,但在她看來,我跟上海家人和朋友之間説的上海話與漢語普通話是兩種不同的語言——事實上從對“語言”的定義上來講,我太太説得沒錯,因為上海話和普通話無法互相聽懂。

也就是説,饅頭生來就要應對四種語言——漢語普通話、英語、上海話、拉達克語。幸虧我們從南印度回來了,否則還得加上一門泰米爾語。我們懷疑可能由於饅頭平時雜七雜八的語言聽得太多,導致他現在對指令的理解有些困惑;據説雙語環境的小孩兒普遍開口晚,不過也不用急,到時候一開口就會同時説幾種語言。

我父母都是老一代上海人,跟饅頭互動的時候會不自覺地使用上海話,他們當然是希望饅頭能夠奶聲奶氣講一口萌萌噠的上海話;不只是我父母,所有的上海親友都極力要求我教饅頭説上海話。這讓我太太感到很焦慮,怕饅頭將來一開口都是她聽不懂的上海話。有人肯定會説讓我太太一起學上海話,但一來她連普通話都説不利索,二來她覺得上海話是一門沒什麼學習價值的小眾語言,內心有牴觸。

我雖然對上海話挺有感情的,但我不得不承認上海話的滅絕只是時間問題,這是無法逆轉的歷史趨勢。我看過一份統計,全中國的方言裏,上海話是最岌岌可危的,現在的上海小孩普遍從上幼兒園開始就不説上海話了,20歲以下的上海人能夠説上海話的不足20%。我見過一些全家都是上海人的家庭,教出來的小孩兒還是説不好上海話。估計等所有20世紀出生的上海人都死光了之後,地球上就沒人再説上海話了。

鑑於我從來沒指望過饅頭學會上海話,因此在這件事上我跟我太太站在一邊,關照我父母儘量不要跟饅頭説上海話——一門註定要消亡的小眾語言,又何必花時間和精力學習呢?畢竟饅頭需要學的語言已經夠多了,我們的家庭環境也不具備學上海話的優勢;生活在上海的大環境裏,只要他今後能聽懂上海話就夠了。

另一方面,拉達克語的生存現狀比上海話更糟糕,全世界一共只有30萬拉達克人,非常沒有存在感。我覺得饅頭還是很有必要學一下拉達克語的,一來這是他媽媽的母語,不會的話説不過去,今後跟孃家人都語言不通;二來有了拉達克語的基礎,今後他如果要學拉薩藏語會很容易(不同藏區的藏語口音完全不同的,以拉薩話最為高貴好聽)。我太太就能説拉薩話,我們希望饅頭以後也能説拉薩話——不管怎麼説,拉達克人作為藏族的一個分枝,饅頭的身體裏畢竟流着藏族血統。

饅頭在學拉達克語的問題上就十分尷尬了——完全沒有語言環境,我太太平時除了跟家裏人聊視頻之外根本沒機會使用。於是拉達克語在我們家淪為了我太太專門用來罵饅頭的語言,每當饅頭不聽話惹她生氣的時候,她就用拉達克語罵他——畢竟這是她説得最順口、最能夠一吐為快的語言。大家想想自己生氣想要破口大罵的時候,是不是用家鄉話最爽?這個情況讓我有些哭笑不得——饅頭豈不是會對拉達克語產生心理陰影?

饅頭能把拉達克語學到什麼樣的程度,恐怕只能隨緣。除了漢語之外,饅頭對其他各種語言能夠掌握到什麼樣的程度,我都不會去強求。既然現在已經回到國內,顯然不用再擔心他的漢語水平。另外我認為,與其各種語言都會一點,不如精通一兩種。比方説我太太會英語、拉達克語、藏語、印地語、漢語,然而無一精通,這就讓人很頭大了。

我太太用她的三腳貓中文“訓斥”饅頭

許多朋友都曾問過我,我太太的中文到底掌握到什麼樣的水平。她以前在中國台灣留學過,雖然會一些日常的中文會話,但讀寫能力很弱,整體中文溝通能力約等於學齡兒童,因此呆在中國相當於是個文盲。很多人可能沒有意識到,在當今中國生活高度依賴漢字讀寫能力,我們日常生活中有太多操作依賴於手機應用,而相當一部分應用都不支持英文。因此她在生活上對我的依賴程度非常高,地圖導航(谷歌地圖在國內的使用體驗很差,高德、百度都沒有英文)、叫外賣、叫快遞這些看似很簡單的事都無法獨立完成,連買個姨媽巾也要我幫她找具體的規格。由於我不用上班可以隨叫隨到,這種“什麼事都可以找老公”的便利性進一步加深了她的依賴。

我對我太太的寵溺註定了我只能自食其果。之前在南印度定居的時候,除了我被關在集中營的三個月裏,我太太從來沒有獨自出過門;回到中國,她就更加沒理由獨自出門了——更別提獨自帶娃出門。從積極的方面來講,我有了更多的家庭親子時光,一路陪伴饅頭的成長;從消極的方面來講,這擠佔掉了我大量寫作時間,全部的家庭事務都壓在我身上,不得不重新平衡養家和管家——世間之事大抵都是這樣有得有失。到國內之後,我覺得自己簡直是又當爹又當媽,又主內又主外,事必躬親忙得不可開交——某種意義上可説是處於“半喪偶式育兒”模式。我最渴望聽到我太太對我説的話就是:“爸爸,這件事你不用管,我一個人去就行了。”

比方説饅頭回到國內需要換疫苗本、打預防針,我跑到社區衞生中心辦的時候就發現大部分孩子都是媽媽一個人領過來的。擱在我們家裏,饅頭的事是我的事,媽媽的事也是我的事,我必須親自上陣才行。

饅頭一週歲前的預防針是在印度打的,印度醫院有一張疫苗卡,上面記錄了接種情況。為了把印度的接種記錄轉到國內,我得要先一個個參照中英文名稱來核對接種的時間,整理翻譯成中文,最後經過專業醫生的核對確認,才能轉錄到國內的疫苗本上。印度跟中國的兒童預防針大同小異,部分疫苗的接種月齡有差異。我注意到腦流、乙流的疫苗是中國特色,印度那邊不打(聽醫生説美國也不打),所以回來要補打;而傷寒疫苗則是印度特色,這玩意兒主要靠糞便傳播,大家懂的。

印度疫苗卡轉成國內的疫苗本

上海這邊給兒童打預防針還是很方便的,完成了體檢、建檔就能免費接種,APP上可以預約。但就這麼一點事,我太太也沒法兒一個人搞定。給饅頭建檔的時候,要留媽媽的聯繫電話用於回訪,結果媽媽那欄只好寫上我的名字……頓時覺得任重道遠。醫生叮囑我趕緊給饅頭上户口,上完户口在疫苗本上把身份證號填好。

饅頭上户口要略微麻煩一點,前後跑了三趟,最關鍵的一個材料是饅頭的出生證。他的出生證需要在印度認證三次——首先由印度民政部門和印度外交部分別認證,再由中國駐印度使領館進行領事認證。做這些認證只有一個目的——讓國內的部門可以確認這份材料的真實有效。

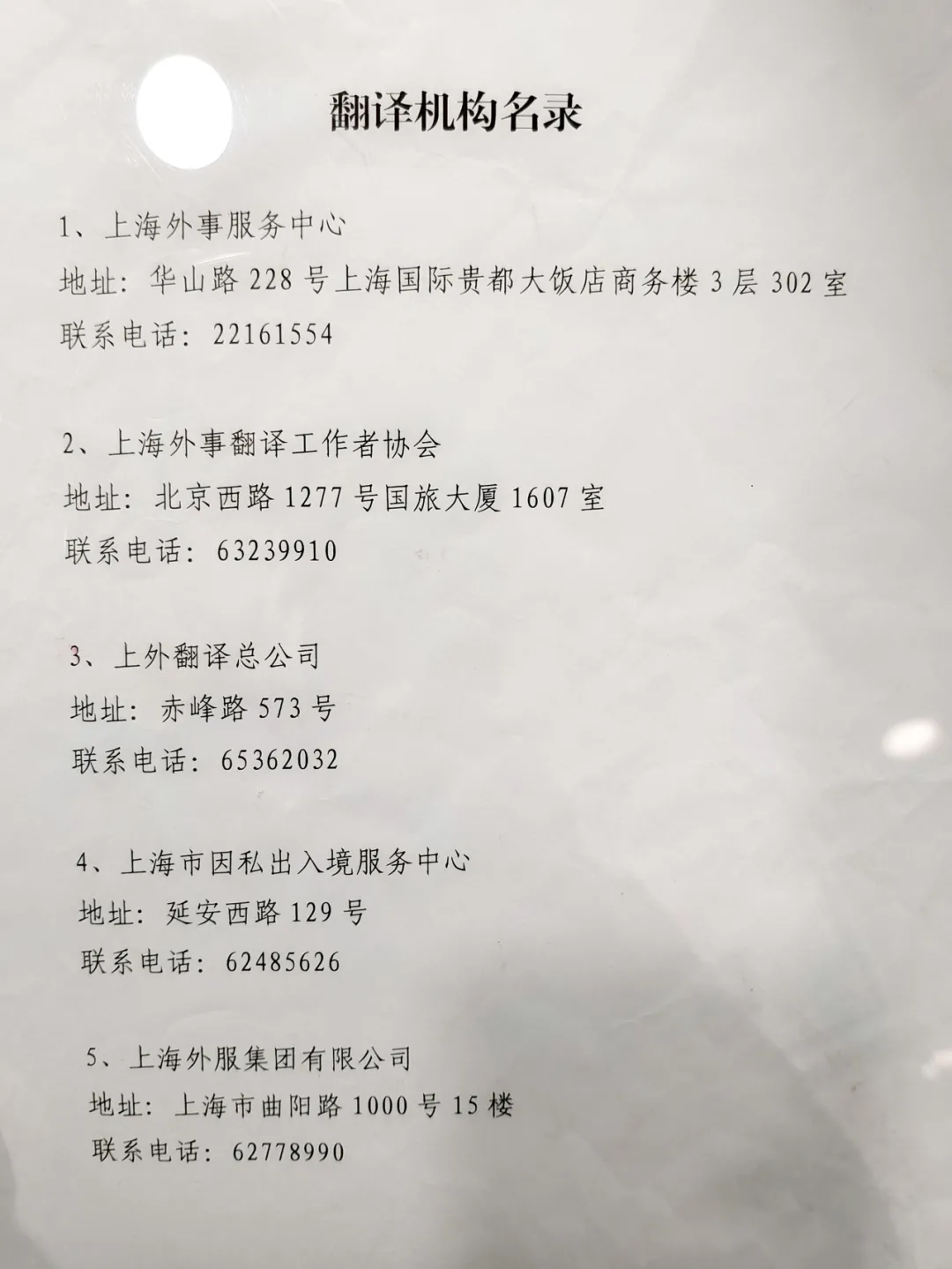

認證的流程我們之前就有過經驗,太太跟我註冊結婚時所需的單身證明也得如此認證一遍,在國內使用時加上翻譯件即可。不同的是,我當時直接在淘寶上找了個翻譯公司將單身證明翻譯好之後就能在上海民政局使用;可這次上户口的派出所卻不認可翻譯公司翻譯的出生證,讓我必須去指定的五家機構翻譯,正是這個原因讓我多跑了一趟。

國外的材料到國內使用都需要認證三次

我把上海派出所指定的翻譯機構名單這裏貼一下,萬一讀者裏誰也有相同的需求,就別走彎路了。打電話給他們要個郵箱可以直接線上搞定,人不用過去

除此之外,其他材料都大同小異——孩子的中國旅行證、父母的護照和身份證、父母的户口簿。護照上所有帶簽證和出入境章的頁面都要複印,因為派出所需要核實出入境記錄。報户口的時候寶寶不用去,只需要父母雙方到場填表簽署未加入其他國家國籍的聲明書。不過呢,作為出生在境外的小朋友,提交材料之後還需要進一步審核,會在45個工作日內回覆是否需要補交材料,只有等審核通過才能正式上户口。

饅頭正式成為中國公民,讓我太太感到些許失落。她當然也希望饅頭入中國籍,只是從此兒子跟自己不再是同一個國家的人,多多少少會內心傷感。自己的祖國即便再怎麼不堪,作為從小生長的地方總是有感情的。至於我太太今後能不能、會不會入中國籍,並不是我們現在需要考慮的。

饅頭目前只有一週歲多,漫長的育兒道路才剛剛開始,我卻已經年過四十。我太太對我的年齡常有種焦慮,她説不敢想象等到饅頭20歲的時候,我都要60歲了。但我一點都不覺得自己當爸爸當得太晚——我是個心智晚熟的人,若早幾年的話幾乎可以確定我無法成為一個合格的父親。而我的“高齡”使我在饅頭出生之前就已經做好了充分的準備,在我太太懷孕的期間便早早進入了父親這一角色。

看過一些資料上説,父親在育兒過程中普遍會傾向於給小孩兒更多的自由,這點在我身上格外明顯。我自己是個粗糙慣的人,什麼樣的惡劣環境都能忍受,在養娃的問題上也比較粗放。我信奉**“若要小兒安,常帶三分飢與寒”**——孩子不肯好好吃飯那就讓他餓着,家裏又不是沒吃的,餓不壞的;衣服穿得少,冷就冷唄!吃地上的垃圾,不衞生就不衞生唄!就算生病又怎麼樣?生了病又不是不能治,難道還指望小孩子一輩子都永遠不生病?難道一輩子都保護着他?不讓他吃點苦頭怎麼長得大呢?

各位不用急着詬病我,我也只是腦子裏想想而已,饅頭的媽媽和奶奶才不會如此放任。但我是真心覺得,孩子最需要的從來都不是什麼錦衣玉食,現在孩子的物質條件早已遠超古代的皇子皇孫,如果你摒棄掉攀比心理會發現大多數孩子在物質上其實什麼都不缺——孩子真正需要的是父母足夠的陪伴。從這一點來講,饅頭和我都非常幸運,疫情的緣故使我有大量的時間參與到陪伴饅頭成長的過程中。

饅頭在對世界跌跌撞撞的摸索中慢慢地成長着,這對我而言這又何嘗不是一個自我成長的契機。我雖然是他的父親,但他更是我的老師,教會了我從孩子的角度重新看待這個世界。陪伴孩子成長是一場深刻的自我發現、自我探索以及自我反省,與饅頭朝夕相處,才終於知道了自己當年是如何一口奶一口粥一把屎一把尿好不容易長大的,又是如何一點一滴一花一草認識這個世界的。有時候我多麼希望他快點長大,可以少操點心;有時候卻又希望他長大得慢一點,當下的時光一旦逝去就再也回不來了……更不用説有一天他終將會展翅高飛離開我們。

養了娃之後讓我確信所謂“靈魂”恐怕只是我們一廂情願的想象,至少絕不可能有什麼創造每個人靈魂的“唯一真神”。從饅頭生下來的第一天起,我就一直注意觀察着他探索和學習的軌跡。新生兒的天性與動物全然無異,在他的成長過程中,能夠清晰地看到他大腦的逐漸發育,以及與外界的互動如何慢慢塑造出他的心智——或者説所謂“靈魂”。另外,我原本期待着能夠從饅頭身上看到“前世記憶”的蛛絲馬跡,結果只看到了個毛線——小孩兒哪怕有一星半點兒的前世記憶,也不至於無論拿到什麼東西都往嘴裏塞。

有了孩子讓我的心地變得柔軟了起來,不再反感人類幼崽,每當看到別人家月齡相近的孩子,便會想到饅頭,產生一種親近的感覺;養兒方知父母恩,對自己的父母也有了更多的理解和體貼……毫無疑問,我的人生因為這個孩子的降臨變得完整了起來。

我跟我太太的結合是一場神奇的緣分,饅頭成為我們的孩子則是一場殊勝的相遇。我太太一直説饅頭是我們的Lucky Boy,他出生前前後後的因緣際會已經給我的人生帶來了許多不平凡的經歷。正是因為他剛好來到這個世上,那些故事才會發生,我的文字才會闖入大家的眼睛……

雖然現在饅頭是如此需要我們,但我知道終有一天他會與我們分道揚鑣,擁有自己獨立的人生——這樣想並不會讓我感到消極與不安,反而會更珍惜跟他在一起的每一個當下。認真地活好當下,明天又能壞到哪裏去呢?

我從來沒想過要規劃或者期望饅頭將來成為一個什麼樣的人,或許因為我自己的人生就完全不是按照規劃來的,也或許我並無缺憾需要通過孩子來彌補。我不盼着他今後有多大的出息,只希望未來當我們分別走到人生盡頭的時候,我會感謝他成為了我的兒子,他能感謝我成為了他的父親。

無論將來如何,至少現在我能很確定地説:饅頭,謝謝你來到這個世界上成為了我們的兒子,讓我們一起長大吧!