孟小五“外交部湖南五七幹校50週年”回訪(七)_風聞

外交官说事儿-外交官说事儿官方账号-让更多人了解有血、有肉、有情怀的中国外交官2022-03-10 10:39

作者:孟京生 外交部第一代外交人員的子女,父母都是1950年調入外交部的幹部。

幹校校部自己有一個水塔,供校部用水。其他地方都是用井水,湖南氣候潮濕多雨,井都很淺。茶陵當地的水與北京多水鹼的硬水相比,比較軟。茶陵的水在水壺中燒開後,沒有任何水鹼、水垢。如果用肥皂洗臉的話,總是滑溜的,有沒洗淨的感覺,得用兩盆水才行。60年代末,農村水質十分好,沒有農藥化肥的污染,路邊的水溝裏還有魚呢,夏天蛙聲四起,叫得特別響。

校部有個水房,開放式的,有個大水池,任何時候誰都是滿滿的,因為不缺水,所以大家敞開用,沒有節約用水的概念。水房有兩個鍋爐,專門燒開水供大家用。這真解決了大問題,除了大家有熱水喝,還給家住民居的幹部家屬灌暖瓶。每天早上,人們從四面八方到校部水房,把暖瓶放下,由燒鍋爐的人一一灌滿,下班時找到自家的暖瓶提回去。有口熱水喝,有點熱水洗洗涮涮,對家庭來説是很重要的。水房前每天都放着一大片暖壺,上面寫着各家的名字,以免錯拿。這也是幹校的一景。

在水房燒水的是我們同齡的莊一勤他爸爸莊去病。因為燒熱水的緣故,幹校上上下下都認識他,人緣極好。燒開水的“五七戰士”好像還有錢能新。錢能新是國民黨駐歐洲(不是法國就是比利時)的起義人員,後來是外交部國際問題研究所的專業人員。錢家在舊中國上海是豪門巨户,在政界和商界有一批有影響的錢姓人士及其姻親。在幹校,錢家三個如花似玉的女兒成為男孩子背後議論的重要話題。

這裏順便説一句。新中國成立前夕,毛主席在西柏坡就中國對外的方針大略定了基調,新中國外交要“另起爐灶”,“一邊倒”。由此延展開的就是外交部部裏的地區業務司和駐外使館沒有國民黨時期的外交人員任職,像周埂生、梅汝璈、凌其翰、張明養這樣有名的人物也只能作顧問。部機關主要是過去在周恩來身邊工作過的人士,有從事秘密工作、統戰工作、文化工作的人士,還有一些是王炳南籌建外交部時找來的。

駐外使館人員,從大使到隨員,基本上都是從軍隊抽調而來的。雖然這些人沒有什麼外交經驗和基本知識,但仍然按毛主席的意思辦,舊中國的外交人士一個不用。他們大都歸到研究部門。新中國的國際法律體系,也傾向蘇聯的體系,歐美法律體系的專家也沒有用武之地。

水房是大家每天洗碗、洗衣、打水的地方,是大家互相碰頭見面的地方。有些熟人相見,打個招呼,聊上幾句,也是一個交際場所。

再説説火的情況。

我們到茶陵時,中國經濟整體上落後,農村雖然實行了人民公社集體化,但小農經濟的家庭結構和生活方式仍然繼續。當地農民依然像祖輩一樣地生活。茶陵是個缺煤的地方,地處山區和丘陵地帶,有山就有樹,樹木的資源相當豐富。雖然沒有什麼參天大樹的茂密森林,但也是漫山葱綠。春天一到,山上的杜鵑花一開,景色美麗怡人。

當地老鄉做飯燒火通常是用稻草和木柴。木柴得自己上山去砍。以幹校校部為座標,大概要走十里八里的路程,路途中還要過洣江。集市上也有賣柴的,就是一挑一挑地整賣,幾毛錢一擔。柴就是比較規整的樹枝,不粗不細,不像北方的劈柴是用斧子劈開的大塊木頭。

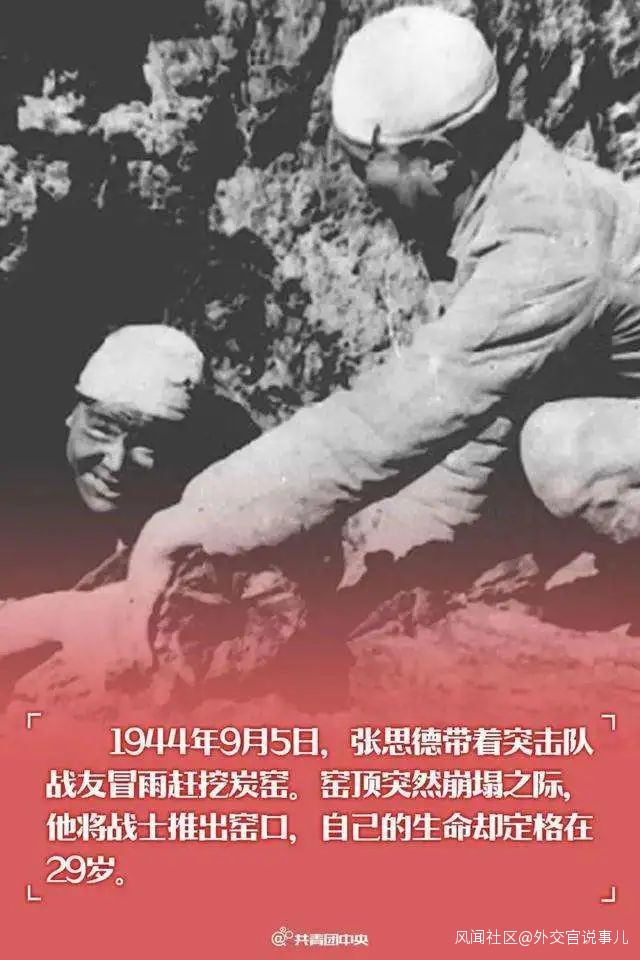

當地的柴買回家需要晾曬一段時間才能用,不然青木柴燒火冒煙燻人。冬季取暖用木炭,放在火盆裏。火盆擺在屋子中央,有架子可以移動,也有用磚砌個台子放置火盆的。中國北方通常是點火爐子燒煤取暖。這讓我想起了毛主席《為人民服務》中犧牲的張思德。他在南泥灣因為燒炭時炭窯倒塌被埋而犧牲,就是把南方人燒炭取暖的方式帶到了陝北。中央領導基本上都是南方人,有燒木炭取暖的習慣,所以建窯燒炭。陝北老鄉以前不怎麼燒炭。

湖南當地木材資源豐富,燒炭的挺多,木炭也不貴。就品質來講,青岡樹燒的木炭比較好,耐燒且不怎麼冒煙。幹校集體宿舍每個房間都配備了火盆和木炭,供大家烤火取暖。湖南的冬季挺冷的,我們到幹校不久就下了雪,厚厚的一層,挺大的,把地裏的菜凍了,菜像薄玻璃似的,一碰就碎。燒火盆是日常生活中的主要內容,在陰冷多雨、潮濕、到處泥濘的日子裏,穿多厚的衣服都冷,有了取暖的火盆使得“五七戰士”及家屬少受了不少生活的煎熬,特別是初到的第一個冬季尤為重要。

初到幹校已是1969年11月底了,冬季已到,相當冷了。1969年的冬天,湖南當地比往年的氣温更低些。一千多人一下子到達,可不容易馬上就安頓就緒,特別是上有老下有小的家庭,更是苦不堪言。老人要吃口熱的,小嬰兒要熱奶,都離不開火。

在下幹校的幹部家屬中,只有張志民李懋榮夫婦帶了一個火爐——北京家庭常用的那種爐子。張家也是被生活所迫,三個女兒,大的才6歲,小的孩子還在懷裏抱着吃奶呢,需要個火爐子給孩子做飯、熱奶、烤尿布什麼的。這個火爐可解決了大問題了,人稱“救命爐”。幹校誰家有個老人、孩子,需要熱點東西吃,都找張家幫忙。李阿姨是個熱心人,誰家有難處都盡力幫忙。李阿姨的媽媽是特別願意幫助別人的人,做一手好菜。幹校得到老太太幫助的得有幾十個人家,其中包括有些受審查的幹部,在落難的時候能得到一些關心和温暖,感激流涕,所以張叔叔家人緣特好,多年後還有人回憶起來,念張家的好。

後來幹校生活漸入正軌,火的問題才解決。“在困難時刻幫助過別人的人是應該得到加倍報答的”,這是我小時候讀《基督山恩仇記》書中的一句名言。用在張志民叔叔和李懋榮阿姨身上特別貼切,這兩口子給人們作了好榜樣。

我們住集體宿舍時,快樂時刻之一就是圍着火盆吃東西。去小賣部買一些栗子回來,放在火盆裏烤栗子吃。當地的栗子比較小,不如北京的板栗和油慄大,放在火盆裏炭灰處烤,不能放在紅紅的炭火上燒,否則沒有熟就胡了。一會兒聽見“砰”的一聲,栗子爆裂了,就趕緊夾出來吃,真香啊!每次吃烤栗子都會弄得滿嘴炭黑,大家都一樣,誰也別笑話誰。

説到火,幹校的另一特色就是煤油爐。煤油爐當地有賣的,得進縣城買。當地老百姓不用那玩藝兒,但對幹校的人來説,可是解決大問題的寶貝。後來幹校小賣部有賣的了。煤油爐後來在幹校各家庭中幾乎家家必備,自己家燉雞、燉豬肉都靠它。煤油當地有的是,鎮上的商店和校部小賣部都有賣的。當地農村還沒有通電,家家户户點煤油燈照明。

我殺雞的本領就是那時候練出來的。集市上買只雞回來,準備一壺熱水和放了鹽水的飯盆。左手拿住雞翅膀根部,把雞脖子彎過來,用左手大拇指壓住,然後用右手拔掉雞脖子上部的雞毛,用刀一割,放血。這時要當心雞撲騰打翻鹽水盆。放血後,把雞擱一大盆內,用熱水燙,趁熱拔毛,然後用剪刀開膛。留下心、肝、雞胗,剩下的喂房東家的狗。接着就放在鍋裏燉,整隻或大塊兒都成,放點兒姜和鹽作為調料,煮一個多小時才成。

農家雞比現在超市賣的雞好吃,燉雞的香味老遠就能聞到。每次燉了雞,我媽都會端一碗給房東家。我媽特會做羣眾工作,跟老鄉打交道很有經驗,從1940年起就在山東作泰山區的婦女主任,一直在基層做羣眾工作。

有一次買雞回來,路上碰到京寧他爸周敏,也買了只雞。周叔叔不會殺雞,請我幫忙。京寧是我育英學校一起入學的同學,他妹妹春寧那時還太小,十一二歲,幹不了殺生見血的活兒。我就幫周家把雞給殺了。周家住的村子離我家特別近,不到一百米。周敏叔叔以前是禮賓司副司長。他處理過造反派火燒英國駐華辦事處的事件。京寧他媽媽張凌青阿姨也非等閒之輩,年紀不大,資格夠老,是抗戰早期參加革命的。

民 居

湖南的民居與我們小時候見的北方民居大不一樣。北方民居大都是一家一户,一座房子一個院子;茶陵的民居多是同一姓氏住在一塊兒,房挨着房,擠在一起,一堆房子中有個公屋作為祠堂,祭奠先輩祖宗用的。我們去的時候,祠堂在“文革”期間都關了。祠堂作為祭拜祖宗的地方在“文革”中作為“四舊”給取消了。

當地是半丘陵半平地,土地資源緊張,農民以姓氏集中居住,不叫什麼什麼村,叫什麼什麼老屋。離幹校最近的是焦家老屋。我家住在龍家老屋。通常由幾個老屋組成生產隊,幾個生產隊組成生產大隊。焦家老屋是比較大的村,虎踞中學就設在焦家老屋,屬和豐大隊,上面是虎踞公社。人民公社是1958年毛主席推動農業集體化的產物,三級所有,隊為基礎,特點是政社合一,既是經濟組織又是地方政權,直到1984年取消,大隊改為村,公社改為鄉,政經分開。

我們一行人回訪幹校時,去看了焦家老屋,已是廢墟一片,正在拆遷。我還在一處廢墟的門口取下一塊門牌來,以表留念。

各個老屋距離都不算遠,一般就是幾百米或更短。湖南茶陵幹校比江西上高幹校所在的農村人口稠密,宅基地面積小。各家蓋房是屋挨屋,給我的印象是特別黑暗,有時走路會穿過老屋的天井。當地老鄉的房子有全磚的,但大都是底部用磚、上面用土坯的房子。全磚的房子大多有飛檐,具有地方特色。

老屋天井

汽車不通行,運輸用獨木輪小推車。當地很少有自行車。

老房子前鋪上青石板,房檐上流下來的雨水滴落在青石板上,然後流入排水溝。年長日久,從房檐上滴下來的雨水就把青石板給滴出坑來。這種情況不是隨處可見,但也有個十處八處。我還見過幾處真正的“水滴石穿”,厚厚的青石板竟然讓雨水給滴穿了,沒有幾十年近百年的工夫可滴不穿。這是我一生中唯一見到過“水滴石穿”的現象,以後再也沒有見到過。“水滴石穿”通常形容做事要有耐心,堅持長久,見到真實的也算是開眼了。

當地話

北方人到南方,語言上聽不懂;南方人到北方還比較容易。我們初到幹校時,對湖南當地話一點兒也聽不懂,包括最簡單的日常用語。學習語言小孩子最快。我們那時十四五歲,是人生中腦子最好,記憶力、模仿力最強的年紀。下過鄉的知青都知道,城裏的孩子到農村,最先學會的就是罵人的髒話,聽幾遍就會,無師自通,快得很。年輕人到農村能用當地的糙話交流,對於瞭解和融入當地是條捷徑。那些不能和貧下中農一起胡咧咧、説糙話的知青,是無法跟農民打成一片的,老鄉對你沒有認同感,就連梁家河也不例外。這是我後來才體會到的。

我們這些小孩子到了幹校不久就去虎踞中學去讀書,城裏來的孩子與當地學生各佔一半兒。半大的孩子好鬥,發生矛盾是在所難免的,雙方互罵是經常的事兒。沒幾天幹校的孩子就能熟練地用當地方言罵人了,大家都會。不同地域的語言罵人的髒話也不相同,主要是詞彙的的用法不同。由於這種東西上不得枱面,不能展開細分析。

胖小是比我小几歲的男孩子,語言能力特別強,能用當地的土話與當地孩子對罵如流。幹校的大人有時聽不懂當地人的一些土語,常問胖小。幹校的大人幾乎沒有人能講當地的土話(湖南人除外),主要原因是幹校是個相對封閉的地方,與外界打交道少。

後來到了江西,我爸在上高縣醫院住院。胖小也因腎炎住院,他又能講一口江西當地的語言,與各種人溝通自如。胖小在醫院和那幾個賣血的人混得特熟。那時醫院沒有冷凍設備,不能儲存血漿,就養幾個不同血型的賣血者在醫院,有需要輸血的病人或急救傷員時就從他們幾個身上抽血。這些人的造血功能是普通人的好幾倍。

幾十年過去了,也不知道胖小現在怎麼樣了?有認識他的人請帶我向他問好。順便説一句,我還真不知道胖小的真名大姓,幹校上上下下都直呼他“胖小”。

- 未完待續 -

文字 | 孟京生(孟小五)

編輯 | 外交官説事兒 元元