「反戰又反美」是搖滾樂迷的思想鋼印_風聞

哎呀音乐-哎呀音乐官方账号-一直想学习一门乐器,却不知从何开始?来!我教你呀2022-03-10 08:29

策劃:貳十良

作者:秦怡

編輯:貳十良

2003年美伊戰爭時期,當時的美國媒體對反戰言論的打壓達到了最高潮。

旗下擁有1200家電台,以品位低下,手段惡劣聞名的音樂工業巨頭Clear Channel在開戰前夕就表現出了強烈的政治傾向,不光資助了許多主戰的示威活動,還對許多發表反戰言論的音樂人進行了打壓。

當時美國鄉村樂隊狄克西三人組主唱之一Natalie Maines在倫敦演唱會上説:我們為布什和我們同樣出身於德州而感到羞恥。

她們隨之遭到了報復,Clear Channel勒令旗下的1200家電台,禁播她們的歌曲,焚燒她們的CD。

鼓勵戰爭,打壓和平人士,Clear Channel這麼做的原因不止是因為他們的政治立場,他們的高層也與小布什家族的企業有着密切的關係。

在資本巨頭和政客們的聯合封鎖下,甚至連遠在歐洲的英國BBC也禁止藝人們把反戰言論帶上節目。

然而就在2003年的3月,倫敦舉行了一場名為“One Big No”的演唱會,表演者包括Coldplay、保羅·維爾、Faithless、Ian McCulloch (Echo and the Bunnymen的主唱)和Ronan Keating和小野洋子發表他們的抗議。

而在另一邊,被譽為“美國音叉”的抗議民謠先驅:彼得·西格(已過世)和音速青年在曼哈頓進行了一場以反戰為目標的演出。

皮特·西格

音速青年

剛剛入選搖滾名人堂的埃維斯·卡斯特羅,在好幾個頒獎典禮上演唱了他的名曲:

《(Whats So FunnyBout)Peace,Love and Understanding》

而這些僅僅是開始,美伊戰爭打響後,更多的搖滾音樂人加入進了這場運動。

2004年9月,綠日樂隊的《美國白痴》打出了極具傷害性的一擊,在這張高度政治性的專輯中,他們痛罵布什政府,極盡諷刺美國的兩屆總統。

之所以説它極具傷害,是因為它的擴散速度實在太快了。

僅在首周就賣出了26萬7千張,直接成為美國公告牌專輯榜冠軍,並連續保持了3周,在英國、加拿大、澳大利亞和日本等全球約13個音樂榜單上佔據榜首。

坐擁龐大媒體資源的巨頭根本拿這張專輯毫無辦法,可能他們來不及做出反應,CD就已經賣爆了。

在那個互聯網尚不發達的年代,在媒體巨頭的封鎖下成為暢銷專輯,簡直是一場奇蹟。

而沉寂許久的滾石樂隊也下場了,他們在新專輯中批判美國新保守主義。

90年代知名樂隊Pearl Jam則用單曲《World wide Suicide》控訴布什總統漠視美國十兵的犧牲。

最兇猛的當屬尼爾-楊老爺子,他的專輯《Living with War》整張中都是在批判總統,控訴政府的內容。

最具話題性的莫過於那首《Let’s impeach the President》(讓我們彈劾總統)。

Let‘s impeach the President for lying

讓我們彈劾總統,因為他不斷説謊

And misleading our country into war

誤導我們進入戰爭

Abusing all the power,That we gave him

濫用我們賦予他的權力

And shipping all our money out the door

並且把我們的錢都浪擲在國外

以上的事件都只是美伊戰爭中反戰運動極小的一部分音樂人。

在過去,如果仔細去觀察這幫搞搖滾的人,你會發現一個奇怪的點:沒有戰爭的時候,你根本找不到這羣散漫無度的人,天知道他們今天又醉死在哪個酒吧?可一旦戰爭爆發時,這羣人就會像被捅了馬蜂窩一樣,抱着吉他從社會的角落裏、大街小巷裏、四面八方湧到街上。

即使是在輿論被資本巨頭所控制的21世紀,這些人依然無所畏懼。

造成這些的原因有很多,但始終離不開最本質的一點:搖滾這種音樂,來到這個世界上就是為了反戰的。

對此,被它罵了60年的美國一定深有體會。

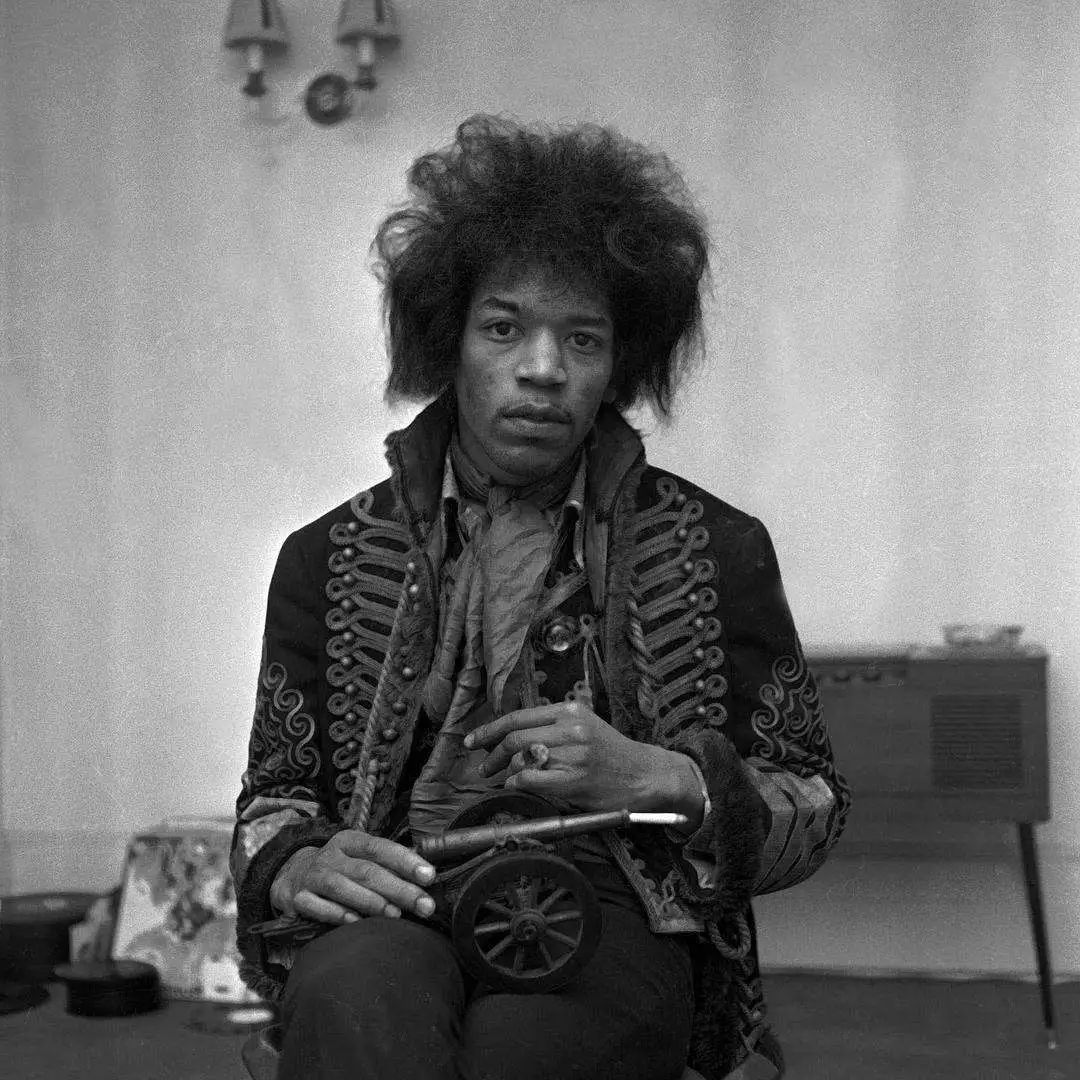

這件事要從很久很久以前開始説起,久到1961年,19歲的Jimi Hendrix在美國軍隊混日子時説起。

當時的他剛剛做好退伍滾回老家玩音樂的決定,當時他還不是後世稱頌的“吉他之神”,當時的他,可能怎麼也沒想到,美國為了尋求軍事絕對統治力在越南挑起的反越共戰爭,會持續近十年,並使得上百萬平民死亡。

同年,列儂和保羅在巴黎度假,兩人坐在鏡子前,剪了個引無數後人模仿的“披頭士拖把頭”。

那時的披頭士樂隊,正在籌劃在美國大幹一場。果然不久後,北美洲大陸上隨處飄蕩着他們的情歌作品,然而亞洲大陸的南部卻在紛飛的炮火中遍佈瘡痍。

戰爭從來不遙遠。但搖滾樂,自它誕生起就已經是反對戰爭的尖鋭武器。戰爭訴諸鐵與血,搖滾訴諸愛與和平。

搖滾樂暴雨將至

如果説五十年代的搖滾樂只是青少年單純地反抗陳規的話,那六十年代則是是一個漩渦,把社會危機同理想主義攪和在一起,成為如今搖滾精神的原鄉。

六十年代,國際局勢在經歷了短暫的和平後走向局部衝突和冷戰危機。

1961年,一面長達數百公里、佈滿鐵絲和報警器的柏林牆橫亙在德國境內,標誌着鐵幕政權的建立。

與此同時,世界諸國也通過兩種顏色來區分政治敵友:美國開始在意大利和土耳其部署導彈,蘇聯不甘示弱,在古巴也部署了導彈。

美國與蘇聯在核按鈕旁邊徘徊對峙。一時間,世界局勢劍拔弩張,一場熱核危機迫在眉睫。

而二戰後出生的最早一波嬰兒潮逐漸長成青年,他們不同於父輩的頑固保守,對“山姆大叔”的號召也不再感冒——他們開始尋求自由與革命,思考人權與平等。

山姆大叔,美國經典徵兵廣告中的形象

鮑勃·迪倫就是最早拿起吉他的藝術家之一。

青年時期,他聽着伍迪·格斯里這些老民謠音樂家的反資本主義、爭取工人權力的歌曲,關心着廣袤土地上的勞動者和社會運動。

面對美國在古巴的導彈危機,他用了一首《暴雨將至》(A Hard Rain’s a-Gonna Fall)回應。

這首歌描述的是現狀:“滿屋的男人,手中的斧頭正在淌血;無數議論紛紛的人,舌頭折損難言…白人溜着黑色的狗,年輕女孩的屍體熊熊燃燒。”

同時也在預言未來:“一場暴雨即將傾盆。”

這是一場給世界帶來動盪的暴雨,也是一場讓音樂充分介入現實的暴雨。

1965年是一個轉折點。

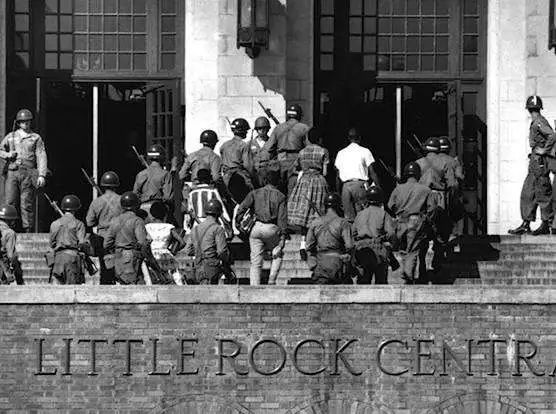

哪怕黑人民權運動已經上升到了流血衝突,美國仍極力轉移矛盾,對越南實施了“滾雷行動”。

美軍源源不斷地登陸西貢,並全面向北越進攻,在空中進行輪番轟炸。美國徹底陷入了戰爭的泥沼中,政府在知情的情況下,把士兵送上不歸路。

死亡耗盡了士兵的熱血,戰爭的慘烈也激起各地人們對無辜平民的同情,人們開始思考戰爭的意義:在政府的擴張野心面前,人的血肉只不過是一粒塵土,無意義且非正義的戰爭,帶來的不是榮耀,而是永不得安寧的內心。

在越南水田裏舉着槍的美國大兵,能在收音機裏聽到這樣的歌:“你不相信戰爭,也不知道自己拿的什麼槍,但你仍然不信,我們在毀滅的前夕。”

這是來自Barry McGuire的《Eve Of Destruction》(毀滅前夕),歌曲中描寫了民權運動、中東動盪以及越南戰爭,因為歌詞辛辣,態度消極,還被美國政府禁播了。

但官方強硬的態度仍然不能阻止民謠歌手們創作反映戰爭殘酷,呼籲和平的歌曲。這些音樂像一粒粒小石子,把本就翻騰的湖面攪得更不加安寧。

當時,創作反戰歌曲的主要還是民謠歌手,如瓊·貝茨和彼得·西格:一是因為民謠有記敍現實的傳統;二是因為搖滾和民謠的界限尚不明晰。

瓊·貝茨

但就在這一年,搞民謠的鮑勃·迪倫做了一個重要的決定:他開始拿起電吉他,變成了一塊梗在社會議題和琴絃中的滾石。

在新港民謠音樂節上,鮑勃·迪倫用急躁的電吉他取代了温婉的口琴,台下的聽眾錯愕,旋即噓聲不斷,鮑勃·迪倫徹底背叛了民謠,甚至給民謠和搖滾豎起了界碑。

事實上,他走在了歷史的前端。等到69年伍德斯托克音樂節轟動時,世界已然變成了搖滾樂的天下,反戰,也變成了每個搖滾樂迷的思想鋼印。

戰爭是頑疾,音樂做解藥

隨着戰事激烈,社會動盪,反抗運動越來越激烈。

瓊·貝茲頻繁地活躍在反戰運動中,甚至還因為封堵美軍就職中心的入口而兩次被捕;

地下絲絨樂隊舉起反主流文化的大旗,地下音樂市場裏,安迪·沃霍爾設計的大香蕉在霓虹燈下不斷閃動着;皮特·西格則用一首《陷在齊腰深的泥漿裏》( Waist Deep In The Big Muddy)暗諷戰爭的荒誕,指揮官的愚蠢……

舊金山作為嬉皮士們的“耶路撒冷”,舉辦了“愛之夏”音樂節,用充滿鮮花和性慾的嬉皮士精神,擁抱理想主義,反對鋼鐵洪流。

一切運動的高潮在1968年。

這一年的序幕由“布拉格之春”拉開:捷克進行了一場政治鉅變。改變世界的不止戰爭,還有音樂。

這場社會主義體制變革運動的動能很大程度上來自地下文化。活躍在小酒館裏的歌手,把作品印在傳單上的詩人,成為激發人們嚮往自由的盜火者。其中,搖滾的力量不容忽視。一支受到地下絲絨影響,名為“宇宙塑料人”(Plastic People of the Universe)的樂隊成為了捷克地下文化的先鋒,他們翻唱地下絲絨的作品,和秘密警察打游擊,後來更是直接影響了“絲絨革命”,成為了一支唱垮政權的搖滾樂隊。

越南戰爭又達到了一個小高潮。當年三月,美軍在越南美萊村進行屠殺,殺害者包括男女老幼、甚至嬰兒,更有輪姦和肢解屍體等暴行。但這場戰事被五角大廈隱瞞,甚至還被報告成一場“卓越的勝利。”

四月,黑人民權領袖馬丁·路德·金的夢想還沒有完全實現,就死在了種族狂熱分子的刀下;

五月,法國爆發了長達七週的“五月革命”,抗議羣體從左翼和學生逐漸擴大到工人和羣眾,除了反戰,他們還要和資本主義劃清界限。

此時,強節奏的搖滾樂不僅是反映社會現實的出口,也是傳播力極強的個性載體。

於是,對暴虐的戰事、激烈的社會矛盾忍無可忍的音樂家們走向紐約熙攘的街道,舉起反戰標語,振臂高呼,一時間登上了各大媒體的封面。

關心社會現實與政治動態是當時藝術的主流。

“當你感到世界在你四周爆裂的時候,你怎麼還能去唱一首愛情歌曲呢?”唱小情小愛成名的Marvin Gaye(馬文·蓋伊)也開始唱起了反戰的布魯斯。在他的專輯《What’s Going On》裏,寫滿了對戰爭的控訴。

曾經在美軍部隊裏端槍的Jimi Hendrix把電吉他當作機關槍,用一首Machine Gun表達對戰爭的抗議,並高呼:“當愛的力量勝於對權力的愛,世界將歸於和平。”

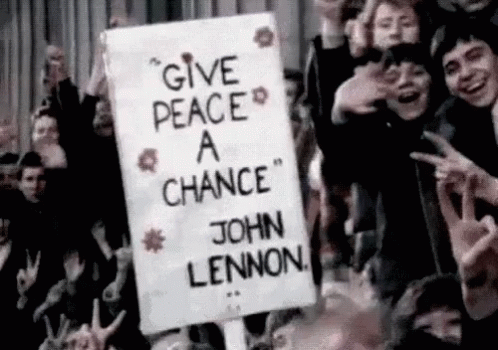

約翰·列儂和小野洋子發起了“為和平而卧牀”運動,以Give Peace a Chance為口號,同名歌曲迅速成為了反戰的聖歌。1969年,在反越戰示威運動中,近五十萬人聚集在白宮門口由彼得·西格領唱,齊唱此歌。

因為這首歌的反響過於熱烈,尼克松下令不讓約翰·列儂入境,披頭士由此錯過了伍德斯托克音樂節。

七十年代末的伍德斯托克音樂節似乎是在給波濤洶湧的六十年代做個總結:人們需要和平與音樂,哪怕只有三天。

壓軸出場的Jimi Hendrix用電吉他演奏了美國國歌。在他富於變化的彈奏裏,我們能聽到吉他模仿出的機槍聲,轟炸聲和陣陣尖叫,這分明是對美軍暴行的抗議。

1975年,越戰終於畫下句號,戰爭給南越留下一片貧瘠的土地和88萬孤兒,100萬寡婦,20萬殘疾人,20萬妓女及地雷區。

但此戰平,彼戰又起,對這些與時代共振的搖滾歌手們來説,反戰精神沒有句點。

面對暴力和戰爭,一代又一代的搖滾歌手們沒有停止創作:

在愛爾蘭,有小紅莓和U2為愛爾蘭和英國的戰事發聲,小紅莓那首知名的《Zombie》正是為了紀念在1993年倫敦爆炸案死去的孩子;

反戰是一種對自身的關切

在全球化浪潮下的如今,一場戰爭影響的不止是戰區的人民,其產生的連鎖反應其實與你我的日常生活都息息相關,甚至每一次暗流湧動,都關乎所有人。

反戰不僅是政治家們的籌謀,也是普通人面對暴力時最基本的共情。

反戰也不是簡單地“選邊站”,不意味着你反對施暴,就要支持受害者端起槍繼續血拼和送命,而應該呼籲所有人都放下武器,用和平的方式解決不必要的爭端和流血事件。

反戰更不是差別化的反戰,我們反對一切發生在世界各地的不正義戰爭,更呼籲媒體關注不曾被光照耀過的角落裏。

搖滾樂迷們自然難以在國家層面上達到政治制衡,但音樂給我們提供了一種強有力的傳播途徑:它是柔和又激烈的黏着劑。它可能是奧運會開幕式上的經典曲目《Imagine》,用理想主義式的呼告傳遞和平與愛的精神;它也可能是好戰者的眼中釘,用激進的方式刺痛每一個沉默的人,每一顆麻木的心。