穆光宗 林進龍|疫情“動態清零”的人口生態學根基_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-2022-03-14 22:06

穆光宗|北京大學人口研究所教授

林進龍|北京大學人口研究所碩士研究生

本文原載《探索與爭鳴》2020年第8期,

原標題為《人口生態學:診療新發傳染病的一個重要視角——兼駁“羣體免疫”論》

非經註明,文中圖片均來自網絡

為方便閲讀,有刪減

醫藥衞生科技進步的今天,人類沒有徹底殲滅傳統傳染病,反而在其一輪輪侵襲中飽受其害。我們也沒能阻止一次次新發傳染病的暴發和流行,反而在與“看不見的敵人”的鬥爭中九死一生。儘管每種傳染病的病原體、發病機制和傳播途徑不盡相同,但究其根源卻共同指向生物生態系統病毒進入了人類人口系統,實質上反映的是人口生態系統平衡關係的失衡和受損。換言之,這是人類不斷物化、榨取和破壞大自然,反遭大自然吞噬的必然結果。人類必須重新思考和定位人與自然之間的關係,正如聯合國秘書長古特雷斯説的“我們的解決方案就在大自然中”。

當前學界仍然亟待對人類與自然生態關係問題展開系統全面的探討。筆者以為,人口生態學從人類人口和生態系統及其相互作用機制的三個維度,相對完整地詮釋了人口生態系統的狀態特徵及其演化規律的邏輯體系和理論意藴,提供人類一種以重新診療新發傳染病的可能進路。

人口生態學:醫學之外的新發傳染病診療方案

人口生態危機在人類肆意踏上進軍大自然的活動時就已埋下。現代化的車輪一旦開動,便不會輕易停下,新冠疫情在內的新發傳染病是大自然給人類的緊急剎車制動。在看不見的病毒面前,簡單依賴醫學診療模式而無視人口生態矛盾現實,人類勢必陷入被動困境。痛中思過,人類只有主動做出符合人口生態學價值取向的進路改變,才能真正避免人類活動之車被迫轉軌減速帶來的慘重代價。

(一)從醫學診療到人口與生態的對話

新發傳染病診療的關鍵在於找準病因病源,對症下藥,然後才能藥到病除。迄今的做法是從生物醫學模式出發,走的是“頭痛醫頭、腳痛醫腳”的道路,對新發傳染病的病因線索和危險因素探尋過分侷限於分子醫學層面,而忽視了社會因素、行為因素和環境因素的可能作用路徑,從而不利於還原新發傳染病的本來面目和病原全貌。

現代生物—心理—社會醫學模式無疑超越了傳統生物醫學模式,並且在發展過程中涵蓋了生物、心理、社會和生態等越來越多可能的協同致病因素。相比傳統醫學模式對新發傳染病的認知方式,現代醫學模式對生態因素的納入顯然是一大進步。醫學診療對新發傳染病應對和人口健康促進無疑貢獻巨大,但也客觀存在一些不足:

首先,面對難以預測和不易控制的新發傳染病,醫學模式在很大程度上採取了事後處理的診療模式,事前干預機制囿於突發傳染病事件的“小概率幻覺”, 往往不能引起人們足夠重視,從而顯得相對被動。

其次,不論傳統還是現代醫療模式都過度依賴藥物治療,造成臨牀抗感染藥物濫用成癮,耐藥譜的推廣和抗藥性的遺傳積累使得病原微生物不斷髮生生態進化以適應宿主環境,而病原體基因突變又迫使人類不斷研發新藥緊跟突變株致病源的變化發展,最終導致“按下葫蘆起了瓢”的惡性循環。

最後,醫學模式只能診療和干預導致新發傳染病流行的醫學和公共衞生方面的危險因素,而不能真正全方位地應對新發傳染病,比如人口貧困和社會不平等、人口轉變、氣候變化(變暖)、經濟活動和代理人制度等新發傳染病的潛在可能因素,都無法通過醫學干預得到控制。

隨着單邊醫學技術治療模式邊際效果不斷遞減,人類控制新發傳染病的難度越來越大,要求學界重新梳理和診斷新發傳染病的發生機制,增強新發傳染病預防控制的前瞻性和能動性。而要在根本上應對新發傳染病威脅,就必須看到新發傳染病表徵背後的基礎性根源——人與自然的關係出了問題。人類如果不能從更深層次理解和把握新發傳染病背後隱伏的人與自然關係失調問題,就不可能在與新發傳染病的博弈中佔據主動,也就不可能真正戰勝新發傳染病暴露的人口生態危機。

當前新發傳染病頻發實際上是人口生態關係惡化導致能量金字塔逐層疊加生態負反饋調節作用的結果。在人類遭遇共同的病毒危難之際,我們必須創造全面適合人類生存發展的優良生態環境,營造人與自然生態的和諧關係。而建構在人口與生態相互聯繫和彼此作用框架基礎上的人口生態學則以更加能動、更深層次和更大視野的特徵,提供人類以重新審視和反思新發傳染病的非醫學道路。

(二)人口生態學的學科屬性和研究對象

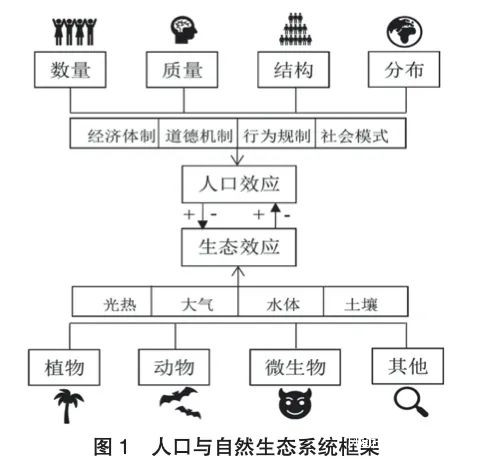

人口生態學提示我們,必須看到人口生態系統是自然(生物)屬性和社會屬性的統一,必須同時遵循人口經驗資料的抽象概括分析路徑和世界觀方法論的自然哲學思考路徑,必須追尋人口優化發展的第一要義是人與自然和諧共生的終極指向和價值追求。人口生態學的研究對象是在一定的社會結構和文化體系中人口、資源、環境系統的協同發展與可持續發展。圖 1 提示了人口生態學研究框架和邏輯路徑。如圖所示,作為人口羣體和生態環境的邏輯集成,人口生態學研究主要包括三個方面內容:

一是人口效應。人口效應是指某一時點的人口數量及有關人口的自然和社會屬性的人口質量、人口結構與人口分佈狀態對生態環境產生的作用力。人口效應存在保護生態環境的正向一面,也存在破壞生態環境的負向一面,取決於人口羣體(Population groups)對生態環境的改造能力和利用強度。本文理解的“人口羣體”是因為存在共同的政治、經濟、社會和生存利益並且接受一定行為約束和道德規範而形成的“亞人口”(總人口的一部分,即 sub-population)。相同或者相似特徵的人口羣體在不同國家和不同發展時期表現出的人口效應也可能存在差異。經濟體制、道德機制、代理人的行為規制和團體運作的社會模式都有可能放大和縮小之於生態環境的人口效應。我們認為,人口羣體特徵和人口羣體行為共同構成了人口效應的兩個重要方面。

二是生態效應。生態效應是指與人口羣體密切相關,影響人口生產和生活的生物資源、水資源、土地資源以及氣候資源各種自然力量(物質和能量)的總和。生態效應存在承載人口羣體的正向一面,也存在報復人口羣體的負向一面,取決於生態系統的自我調節能力和負反饋機制。

生態環境之所以又被稱為“生態系統”,就是因為它是建立在生態關係(生物因素與自然因素的結構功能狀態)基礎上的一個有機整體。因而,考察之於人口羣體的生態效應,必須包括生物因素作用、自然因素作用以及生物因素與自然因素之間的交互作用(具體表現為加速或者延緩負反饋調節)之於對人口羣體的狀態特徵及其變動規律的應激反應。需要注意的是,自然因素之於人口的生態效應包括直接影響和間接影響(生物因素的“天然屏障”)兩個方面。“天然屏障”實際上就是影響生態環境負反饋調節的自然基礎。

三是人口效應與生態效應的互相作用機制。關於人與自然關係,人類中心主義主張“人是目的”,價值指向人的生存發展需要,強調人類利益是一切實踐活動的出發點和歸宿;與之相對,自然中心主義把人與生物等價起來,將人類人口看作生態系統的啞變量,主張以自然生態為尺度建構倫理價值體系。

人口生態學則獨樹一幟地指出,人口生態系統是人口效應和生態效應、人口規律和自然規律、人的價值和自然價值的對立統一。這種相生相剋、共同進化(退化)的基本關係正是人口生態系統發展變化的基本動力,人口生態學對新發傳染病做出的診療比醫學更加深刻、視野也更加宏大。

人口生態學視閾下新發傳染病的人口與生態效應

一個時期以來,人類妄圖利用醫藥科技改造人口生態規律,從而徹底戰勝新發傳染病。此次新冠疫情的暴發卻給全人類社會上了一堂傳染病防控和救治的“公開課”。人類只有主動融入、適應和利用人口生態規律,科學把握人口生態學關於新發傳染病發生的本質系列命題的邏輯路徑,才能造福當下和未來。

(一)新發傳染病鬥爭史的人口生態學警示

歷史上,人類總是企圖利用醫藥科技進步徹底戰勝傳染疾病。20世紀以來,抗生素和疫苗的發明發現為人類抵抗自然病魔提供了重大助力,世界彷彿從重大傳染病的威脅中解脱了出來。然而,七八十年代以來,瘧疾、結核病捲土重來,疊加艾滋病、埃博拉出血熱和漢坦病毒肺綜合症等新發傳染病的集中暴發和迅速蔓延,人類“徹底消滅傳染病指日可待”的希望再次灰飛湮滅。進入21世紀後,隨着人類疾病譜和死因結構發生轉變,全球公共衞生重點逐步轉移到慢性非傳染性疾病上。但 2003 年的 SARS 疫情,2009 年的甲型 HINI 流感,2010 年海地的霍亂,2014 年西非埃博拉出血熱,還有2020年的新冠肺炎疫情,一次次無情挑戰社會醫療水平和人類免疫能力的同時,也在極大地挑戰人類對新發傳染病的想象力。

人類對新發傳染病的鬥爭史無疑是某種意義的失敗史,更是一部人口生態學意義的災難史。一項發表在《Nature》上的新發傳染病流行病學特徵研究表明,新發傳染病事件隨着時間的推移(特別是20世紀80年代以來)而顯著上升,其中 60.3% 的新發傳染病都是來源於動物的人畜共患病,病原來自野生動物的則佔 71.8%(聯合國對兩者數據的最新報告分別是 60% 和 75%),而1970 年至今野生動物數量則下降了 60% 並且主要源於過度開發物種、開採自然和土地轉換。這是大自然對人類的報復。

長期以來,人類自視為自然萬物的主宰者,企圖統治、征服和支配大自然生態。人口生態學卻提示我們,人不是中心,也不可能成為中心,人不是萬物的尺度,人不能自外於大自然生態共同體和地球生命共同體。生態效應構成人口生態系統的另一端,承載人口同時也能約束人口,正如馬克思在《人類和其他生物的起源和變異》一文中所説的:“不以偉大的自然規律為依據的人類計劃,只會帶來災難。”

(二)新發傳染病頻發的人口生態學啓示

人口生態學認為,新發傳染病的頻頻暴發源於生態效應對人口羣體的負反饋調節報復,鬥爭的失敗則源於人類對負向人口效應的漠視,企圖徹底征服和控制自然而無限挑戰大自然生態效應的底線。我們可以利用圖1提示的人口生態系統框架具體分析新發傳染病發生的邏輯路徑和經驗啓示。

一是負向人口效應。工業革命的快速推進和自然資源的加速開發直接帶來人口快速增長,自然力的征服,新興科技的應用。“彷彿用法術從地下呼喚出來大量人口”,20 世紀,世界人口從15 億增加至 61 億,短短 100 年內實現了人類三倍的人口增長,對生態環境系統形成了前所未有的巨大人口壓力。伴隨着現代化進程的縱深發展和醫學—壽命革命的影響,全球人口的平均預期壽命從 1800 年的 30 歲延長至 2000 年的 67 歲,疊加底部少兒人口萎縮發展影響,全球人口老齡化不可避免到來,使得原本普遍缺乏對新發傳染病免疫力的老年人口暴露於巨大的感染風險當中。

20世紀全球人口還經歷了快速城市化的進程,1950全球城市化水平為30%,2000 年已經達到 50%,快速城市化造成的衞生環境惡化和高密度人口分佈為傳染病的傳播和擴散提供了天然媒介。更為關鍵的是,人口城市化進程帶來的頻繁人口活動和密集人口流動,已在事實上打破了疾病自然流行規律和相對封閉社會相對隔離的疾病過程特徵,使易感人羣暴露在更高的感染風險當中,加劇了新發傳染病的傳播範圍和傳播速度。置身於人口大遷移大流動時代,任何地方偶發的小概率衞生事件都可能演變成為大概率暴發和大規模流行。

除了人口數量增長、結構老化、密度增加以及大量人口流動、城市化等人口羣體特徵之外,人口羣體行為不當構成人口負向效應引致新發傳染病流行和暴發的另一重要方面。人口羣體行為是通過一定製度和文化約束或者激勵條件下表現出來的。市場體制失靈、政府規制失範、道德機制失效和社會治理失序都將放大負向人口效應造成的生態壓力和生態危機。

市場經濟對人口消費需求的肯定和刺激所帶來的最大挑戰就是“人慾橫流、人求無度”。正如印度聖雄甘地所言:“地球可以滿足人們的美好生活需要,但它無法滿足人類的貪婪。”長期以來,野生動物轉運販賣、濫捕濫殺和所謂的“野味養生”,以及荒地開墾、森林砍伐、水壩修建等經濟開發活動破壞了野生動物的棲息地和生態屏障,增加了人與野生動物、媒介生物的接觸機會,極大增加了感染和擴散野生動物病毒的風險。

市場失靈有賴於政府微觀規制和大眾行為引導,但一些國家和地區的海關緝私部門和環保監測部門的行為失範以及生態環境、野生動物保護法律法規體系的不作為,直接放大了市場無序引導的人口消費需求走上歧路。某種意義上,新發傳染病危機的實質是人類畸形消費和奢侈消費觀念及模式的產物,更深層次上是市場和政府雙重失靈的結果,是社會生態倫理道德長期缺位、人類缺乏對自然生態的“敬畏”、是人類社會失秩失序的結果。

二是負向生態反饋。傳統人類社會的人口發展史一直驗證着馬爾薩斯人口理論,一旦人口增長逼近至生態環境所能承受極限,就會遭受瘟疫、饑荒等殘酷的現實性抑制,直至重新恢復到生態環境所能承載的人口數值。現代社會由於醫藥衞生科技進步和認知病原體能力的提高,瘟疫手段對人口的抑制方式從短期急劇特徵轉向長期複雜的趨勢。但這並不代表人口與自然生態矛盾雙方的地位發生了變化,改變的只是矛盾鬥爭的表現形式和應對解決的手段。

當前,生態環境的對人口羣體特徵及其行為模式的負向生態效應的反饋調節具體表現在,森林資源鋭減和生物多樣性破壞,造成野生動物棲息地減少,而被迫擴散甚至進入人類活動空間,造成致病性微生物進入人類社會。生態屏障的破壞和原始宿主環境的改變迫使病原微生物通過基因重組、缺失、獲得和轉移方式進行物種變異,進化成為病毒株甚至強毒株,誘使新發傳染病出現。此外,二氧化碳大量排放造成的温室效應,生產生活廢物排放造成的水土污染等,都為新發傳染病病原體的滋生提供了生存條件,最終通過物質循環和能量流動進入人類生產生活區域,加大了疫情對人類的傷害力與攻擊力。

面對人口與生態“負負效應”的雙輸博弈,我們只有遵循人口生態學的價值指引——優化人口發展,合理開發、利用和保護生態環境,實現人與自然和諧共生,才能最終走出囚徒困境。人口發展是歷史發展的前提,我們反對“人是目的”的倫理價值體系,同樣不能無視人口適度增長和可持續發展的客觀規律和實際需求。我們不能否認人口生產發展存在消耗生態資源的一面,但同樣不能忽視人對生態環境存在正向保護和能動改造的一面。

人口效應不僅與人口羣體特徵相關,還取決於政治、經濟、文化和社會層次的制度設計。某種意義上,一個良好的制度體系中的人口對自然生態來説不存在常態化和長期化的“絕對過剩”問題。一個不存在過剩人口的生態環境也就不存在所謂的負向反饋調節,從而也就無所謂新發傳染病帶來的殘酷抑制。人口與生態也將重新恢復和諧共生的均衡狀態。

“羣體免疫”主張的人口生態學謬誤

新冠疫情發生以來,“羣體免疫”論不絕於耳。那些宣稱依靠“羣體免疫”戰勝疫情的觀點,寄託希望於人羣普遍感染病毒和通過自然淘汰來建立集體免疫屏障。這種消極對抗和變相“棄療”實際上是對生命價值的漠視,也是對積極抗疫的國家和人民的極大不負責。基於此,建構在科學與倫理基礎上的人口生態學批判性反思十分必要。

(一)“羣體免疫”主張對人口效應的認識過分片面

“羣體免疫”主張只看到了人口羣體中的人口質量效應,企圖通過羣體感染和自然免疫,提高人口對抗新發傳染病的健康儲量和免疫功能,從而阻斷個體之間傳播的傳染病感染鏈。但其主張忽視了人口數量、人口結構和人口分佈等其他人口特徵狀態對“羣體免疫”政策實施帶來的邏輯、倫理與操作層面的挑戰和壓力:

(1)根據新冠病毒(2019-nCoV)的基礎繁殖比計算,要求人口羣體擁有 60% 的免疫人口,才可能實現自然羣體免疫。考慮人口基數效應,這種不作為將以巨大的健康和生命犧牲為代價,以英國 6650 萬人口為例,按 2% 的死亡率計算,即使“羣體免疫”僥倖成功,也將造成 80 萬人口死亡。

(2)即便忽略人口數理邏輯,人口老齡化和人口社會階層分化等人口結構特徵也是“羣體免疫”政策不可規避的倫理挑戰。一個年齡結構老化的人口羣體面對生態反饋調節的報復,顯得更為脆弱;一個社會階層對立分化的人口羣體面對疫情衝擊,更加容易陷入紊亂,引發政治、經濟和道德危機。企圖通過“羣體免疫”實現人口淘汰的主張從一開始就已陷入“人口逆淘汰”陷阱,因為那些支持並且通過“羣體免疫”存活下來的“優質人口”經過倫理拷問和道德審判之後都將被打上“低素質人口”的烙印。

(3)即便忽略倫理道德危機,建立在封閉人口設想基礎上的“羣體免疫”政策也不能不考慮人口大遷移大流動時代,新發傳染病自然流行規律受頻繁人口活動影響而發生了重大轉變。外國人口的頻繁、規模流入可能打破自然羣體免疫空間,本國病原體攜帶者流出也會破壞其他國家和人民的抗疫成果。經濟全球化時代,即使在全球抗擊疫情的今天,開放人口(opened population)仍是人口現實,無疑這是“羣體免疫”實踐面臨的最大操作挑戰。此外,**“羣體免疫”主張未戰先降,直接排除了財政、政府、社會和文化的能動作用。**一個良好的制度-人口關係,可以放大之於疫情抗擊的正向人口效應,緩和和調節人口與生態的矛盾;一個良好的制度-人口關係,可以充分彰顯人口的主體性,樹立正確的人類生態倫理觀念和疫情防控觀念,實現人口和動植物之間以及生態系統的總體健康。

(二)“羣體免疫”主張低估了生態效應的負反饋調節能力

“羣體免疫”主張嚴重低估了生態效應的負反饋調節能力在理論上和事實上均可能抑制人口效應的能動作用。“羣體免疫”方法並不適用於所有傳染病特別是新發傳染病,必須充分考慮生態系統負反饋調節機制的可能空間:

(1)除非病毒只有人類這一單一宿主物種,否則簡單依靠自然羣體免疫並不能真正戰勝人畜共患性質的新發傳染病。大自然完全可能利用人類免疫功能脆弱的空窗時期,通過動物攜帶和傳播形式再次報復人類,埃博拉病毒至今仍然潛伏在蝙蝠體內就是一個例證。科學同樣證實,新冠病毒及其冠狀病毒族羣源於蝙蝠,通過其他不同種類動物直接間接傳播給人類,我們沒有理由對“羣體免疫”方法過分樂觀。

(2)“羣體免疫”並不是持續存在,羣體免疫力也並非長期有效。“羣體免疫”可能迫使病毒進化變異,不斷適應人口特徵(宿主環境)變化,以便逃脱人體免疫系統追殺,從而導致羣體免疫基礎崩塌。流感之所以常年流行,就是因為流感病毒株經常變異致使人體免疫系統無法識別應對。人類無法控制病毒變異規律,就如同無法主宰自然一樣,必須考慮新冠病毒的潛在高變異風險因素。

(3)病毒以代謝宿主細胞為生存和增殖條件,毒性太強而消滅宿主反而不利於病毒長期延續。受於自然選擇壓力,病毒進化遵循減弱中毒性而增強傳染性路徑,自然羣體免疫要求的感染人口比例就要相應上調。如果每次新發傳染病的對抗都以自然羣體免疫為基礎,那將是伴隨着大量老弱病殘人口死亡的長期痛苦過程。

(三)“羣體免疫”主張不能根治人與自然關係失衡問題

本源上看,生物生態系統通過生物屬性和生態環境發生聯繫,因而基於自然選擇原理,“羣體免疫”對動物有效。但這並不意味着“羣體免疫”就完全適用人類,區別於生物生態系統的唯一生物屬性,人口生態系統還存在社會屬性一面。人口社會屬性過度異化會打破人與生態關係的平衡,導致人口生態系統“畸形”發展。

突出表現在,一旦人口特徵及其行為審視與反思被抽象乾淨,人口就上升成為最高結構和功能單位,佔據一切物質循環和能量流動過程(也包括病毒傳播)中的“金字塔尖”,肆意殺戮販賣野生動物,任意砍伐開墾和污染環境,破壞生態屏障,致使生物生態系統病毒不斷變異擴散,最終進入人口系統,導致人畜共患傳染病的流行和暴發。

顯然,“羣體免疫”主張沒能看到,人口生態關係失衡才是新發傳染病頻頻侵襲人類的真正根源。面對生態反饋調節的反撲,不論是“羣體免疫”的主動繳械投降,還是變本加厲向自然復仇,對解決人與生態關係的破損失衡問題都於事無補。根本解決新發傳染病問題,需要對異化了的人口社會屬性進行矯正,有賴於人口生態系統的思維屬性能動作用發揮,通過對作用於生態環境的人口效應和作用於人口羣體的生態效應進行哲學解構和自我反思,才可能最終重新均衡於人口生態系統的和諧狀態。

人口生態優化發展是最好的疫苗

隨着新冠疫情持續在全球蔓延,疫情防範壓力不斷增大,人們越來越把希望寄託在疫苗研發和應用上。然而,疫苗或許是“戰勝”疫情最有力的科技武器,卻不是最根本、最長效的辦法。我們認為,修復人口生態關係失衡才是根本途徑,這首要落在了具有主體性、能動性和適應性的人類人口一端。對於人類而言,人口生態優化發展才是最好的疫苗。

(一)人口生態優化

人口生態優化是實現人與生態和諧共處的基本人口條件和基礎人口環境。一個生態友好的人口特徵包括適度的人口數量,較好的人口素質,優化的人口結構和合理的人口分佈。

人口數量生態優化要求人口總量必須控制在生態環境容量閾值內。假設社會制度固化或者技術革新緩慢,人口過度膨脹增長將導致無序發展,其最終後果必然是反遭大自然吞噬,直到人口調控至適度規模、實現人口生態關係和諧為止。新發傳染病不過是負向生態效應的報復手段之一,馬爾薩斯人口論中的“現實性抑制”(Positive checks)的一種體現而已。不過,簡單從生態環境的人口容量角度考慮人口數量控制已經有些不合時宜了,正向人口效應的釋放,必須結合考慮人口質量的提高、人口結構的優化和人口分佈的改善。

人口素質生態優化要求投資適應生態文明建設的人口健康素質和科學文化素質。人口也是一種生態,健康人口質量構成人口內生態的重要一面。一個健康素質較高的人口羣體不僅抵禦“灰犀牛”和“黑天鵝”交織疊加的公共衞生、生態風險的能力較高,而且對經濟、社會和資源的負擔需求就相對較低,對生態環境形成的人口壓力也就相對較小。不過,生態文明對人口羣體的科學文化素質期望更高,要求人類瞭解生態知識、學習生態規律和掌握生態科技,注重運用科技文化開發生態自然同時增加保護和改造自然的能力。此外,思想道德素質構成人口素質的第三要素,也是核心要素,不過這在相當程度上與文化制度建設相關。

人口結構生態優化要求優化人口年齡、性別、階級和產業等人口結構特徵。人口結構是人口再生產和社會發展的基礎,一個生態向的人口結構不僅有利於規律地實現人類自身更替,保持人與生態關係的平衡與穩定,促進經濟社會發展同時,還有利於提升自然資源配置和利用效率,推動生態環境保護和可持續發展。一個年齡結構老化的人口羣體,感染新發傳染病的風險更大,一個人口產業結構失衡的社會,面臨的生態赤字風險更大。不論是人口自然結構還是人口經濟社會結構對生態優化發展的價值取向均有需求。

人口分佈生態優化要求人口空間存在形式和分佈狀況符合生態發展要求。一般來説,人口密度與生態壓力、污染負荷之間存在密切聯繫。高密度人口往往通過高密集產業集聚、高強度資源開發和高能耗高物耗生活消費方式加劇生態安全風險。為平衡人口發展與生態環境有效承載,必須努力實現人口分佈生態化格局,優化人居建設和生態基質,完善交通體系,加強住房保障,有效疏解城市人口負荷,合理有序引導人口遷移和流動,避免農村和落後地區人口逆淘汰,保持區域人口與生態關係和諧。

(二)人口生態優化的制度安排

人口生態學研究不能見數不見人,而要見數更見人。人口羣體特徵固然重要,但人口羣體的力量展現和能量釋放很大程度上取決於我們的制度安排。不可否認,中國人口對生態系統的壓力與大國人口的基數效應和人口增長的乘數效應有關,但制度-人口(一定文化或者制度安排下的人口)的生產生活方式和消費排放模式則構成更為重要的一面,而這直接同經濟體制、道德機制、代理人的行為規制和社會模式對人口行為的刺激、抑制和引導相關。

一個可持續發展的制度-人口,必須破除單一經濟人思維慣性,通過重塑經濟人、道德人和社會人於一體的“地球公民”行為操守,實現向“親生態人口”的轉變。

首先,經濟人口生態優化要求經濟富足必須建立在“生態富足”基礎之上。“貧窮是一切污染中最壞的污染”,消減貧困是經濟人口生態優化的基礎工程。人口生態優化並不簡單排斥“經濟人”假設,科學有序地利用市場機制不僅能夠有效滿足馬斯洛的基本生存性需求,還可以通過消費者統治效應,轉變經濟生產方式,引導市場積極研發和生產生態文明型產品。人類發展並不排斥消費生態,作為社會生產和消費行為的天然主體,“經濟人”是人類人口的行為屬性,生態文明也不拒絕人口消費需求,而是要將人類慾望納入生態倫理的道德要求中去,將生態價值納入人類總體價值體系中來。

某種意義上説,生態人和經濟人在可持續發展的場域中完全可以同框出鏡,增進生態資本不僅可以保有和實現生態效益,還有利於在更長遠的將來更好地滿足人類自身不斷增長的物質文化需求,增進代際公平和資源分配公平,最終實現經濟效益、生態效應和社會效益三方共贏。反之,為了一時經濟利益而肆意殺戮販賣野生動物,任意榨取、破壞和污染生態環境,都是畸形的“經濟人”表現,終將遭受大自然報復。

其次,道德人口生態優化要求人類尊重自然而不是凌駕自然之上。與其説是人口規模狀態,不如説是人口的生態倫理觀念影響着人口羣體和生態環境之間的互動關係。“親生態人口”道德判斷的價值標準是生態文明和敬畏自然,行為標準是生態保護和建設速度能否跟上生態利用和開發的速度。奢侈性消費、炫耀性消費及其粗放型生產是當前人口之於生態環境壓力背後更值得關注的文明病症。一個存在負外部性的資源市場,經濟個體的理性人抽象分析帶不來生態福利績效的增進,其最終結果只能是以犧牲生態效益為代價來換取私人利益。

道德發展是人類發展中的核心問題,生態意識和生態責任賦予人的全面發展以當代生存範式。為有效破除功利思維的短視性、單面性和狹隘性,必須創設有利於喚醒生態良知的道德土壤和文化土壤,通過倡導生態道德和生態倫理,養成生態自覺和生態自律來培育“親生態人口”。人口生態優化不僅要求人們將牢固樹立的生態文明觀念內化為思想意識和精神自覺,更要求外化為行動自覺,真正落實到尊重自然、敬畏自然和保護自然的行為規範上,切實維護人與生態環境平衡。

最後,社會人口生態優化要求依法管理、規範和引導人類對生態環境的行為取向。人口是生產關係、上層建築和其他社會行為的承擔者。在地球生態—生命共同體中,人類生存與發展是有約束條件和行為邊界的,“人是目的”基於生態平衡和社會公平的制度框架約束,這有賴於合理、公平、有效的政府微觀規制和社會治理模式,有賴於通過必要的利益誘導、懲罰和補償來克服生態環境建設的外部性、信任品和產權難題等“市場失靈”問題。

這首先要求政府承擔主體責任,破除 GDP 主義的崇拜和幻覺,牢固樹立綠色發展和生態文明理念,健全生態環境規制的法律法規,落實公共部門責任和明確私人部門責任義務;其次要求創新社會治理模式,生態文明建設必須將公民有效社會參與和能動社會建設納入考量,積極塑造共治、共建、共享社會治理格局。

同時應當看到,生態文明不是專屬一國的文明,而是人類共有的新全球文明。在新發傳染病自然流行規律受頻繁人類活動影響而發生重大轉變的今天,我們沒有理由再忽視生態文明建設中的“蝴蝶效應”問題。必須牢牢樹立“地球村”意識,將人口羣體的制度屬性上升到“人類命運共同體”,創新國家交流共享形式,堅守《巴黎協定》、《聯合國氣候變化框架公約》氣候協議,開展國際合作聯合打擊全球野生動物交易市場,共同打造政治互信基礎上的全球生態安全治理模式。

還須指出的是,人口是慢變量,具有長週期與強慣性,是主導人口生態系統發展的基本力量。人口的生態優化發展不僅關係新發傳染病的防控與應對,更關係千秋萬代,關係整個人類社會的前途與命運。對人口生態規律,我們必須保持足夠的敬畏之心,必須站在戰略高度,不糾纏於當下,而是需要目光遠大。不論是短期還是未來,人口生態失衡關係修復的重擔都首要落在代理人的行為規制和社會治理模式創新對人口羣體行為的引導與制約上。要實現這一點,各國政府都必須拿出足夠的決心和魄力,而人口大國則應當走在世界各國的前面。