看不見的“梯度”(全球化下的健康不平等)_風聞

来者建强-仁者见智2022-03-16 20:16

與世界共病一場,這當然説不上是一種有幸的光榮,而更像是一次延時支付的代價,為經濟的高速增長以及高度參與全球化而必須付出的。

歷史上存在多個全球化的週期。有時,全球化是通過戰爭、征服以及帝國的擴張等手段實現的;有時,全球化的實現則是得益於新貿易航路的開闢,以及隨之而來的新的商品和財富。

然而,很多歷史性的疾病大流行都是從貿易新航路的發現或者新的領土征服開始的。也就是説,疾病經常伴隨着全球化的擴張而來,其結果是一次次地重塑了這個世界。

歷史學家曾説,原先,西方、南亞和東亞存在的疾病各不相同,“彷彿它們不是同一個星球上的”。

在公元2世紀左右的早期全球化時期,歐亞大陸上貿易的繁盛把這些疾病帶到了世界各地,於是在東漢王朝和羅馬帝國的東部邊界會同時出現災難性的疫情。

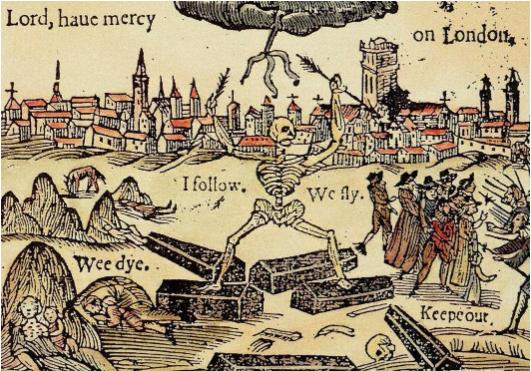

黑死病是在1347年由商船上的老鼠帶入歐洲大陸。而1492年以後的“哥倫布大交換”是一個更為熟知的例子,美洲新大陸的許多原住民因此遭遇了一場滅頂之災。

19世紀歐洲的霍亂大流行,通常被認為是拜來往印度的英國人所賜,而其後來在東亞和北美的加速傳播,則是因為鐵路的出現。受病毒感染者經常是在自己未知的情況下在不同的城市穿梭,這樣,霍亂病毒就會沿着鐵路線一直傳播。

過去從一個城市到另外一個城市的時間,如今可以從東半球飛到西半球了,這就為始於2019年“球狀的”新冠病毒大流行創造了十分便利的條件。

撇開政治家立場,經濟學家理性指出,全球化對健康帶來的影響是多方面的,不僅直接改變了疾病的傳播速度,也在改變着健康信息的流動速度,以及醫療手段的推廣速度。

的確,在研究者還未徹底搞清楚新冠病毒起源之時,這種讓許多大人物深陷恐怖的疾病就已迅速傳遍世界。之後的相關醫療對策研究,從病毒的發現,到傳播途徑的推演,再到快速更新的診療方案,都發展得十分迅速,儘管仍有成千上萬人沒能活着等到這一天。

不同於經濟學家,健康研究者更多地視全球化為一種負面力量。目前,中國面臨境外疫情“倒灌”的壓力持續飆升似乎提供了某種明證:在健康方面,富裕的發達國家對發展中國家的影響並非總是良性的。

前不久,歐洲醫藥公司大張旗鼓地宣佈率先研製出能夠治療病毒的藥物,日本緊跟其後證實它生產的特效藥治癒率達100%。這些對中國來説卻不能算是好消息。

不談藥物依賴及其他更深層次的恐怖問題,僅考慮國際醫藥專利制度也將使得這些新藥物的價格高昂。雖然專利制度是否真是關鍵存有爭議,這裏還涉及到一個發展中國家政府缺乏藥品引進能力的問題,畢竟世界衞生組織清單上所列舉的核心藥品基本都已經過了專利保護期,但話説回來,新藥價格能夠便宜,這個核心藥品名單上的產品肯定會更多。

在疫情發生之前,吸煙問題也一直是研究者深度關注的一個方面。在西方發達國家,煙草產品不再受到追捧,但是煙草公司發現,發展中國家是他們銷售煙草產品的天堂,因為這些國家的政府要麼是煙草方面監管無能,要麼就是毫無監管的利益動機。

顯然,第一世界的醫學進步正以看不見的方式加劇了第三世界的健康不平等問題。在新晉的大都市,權貴階層可以用上第一世界國家最先進的醫療服務和設施,同時也到處可見那些醫療條件連17世紀歐洲人都比不上的底層人民。

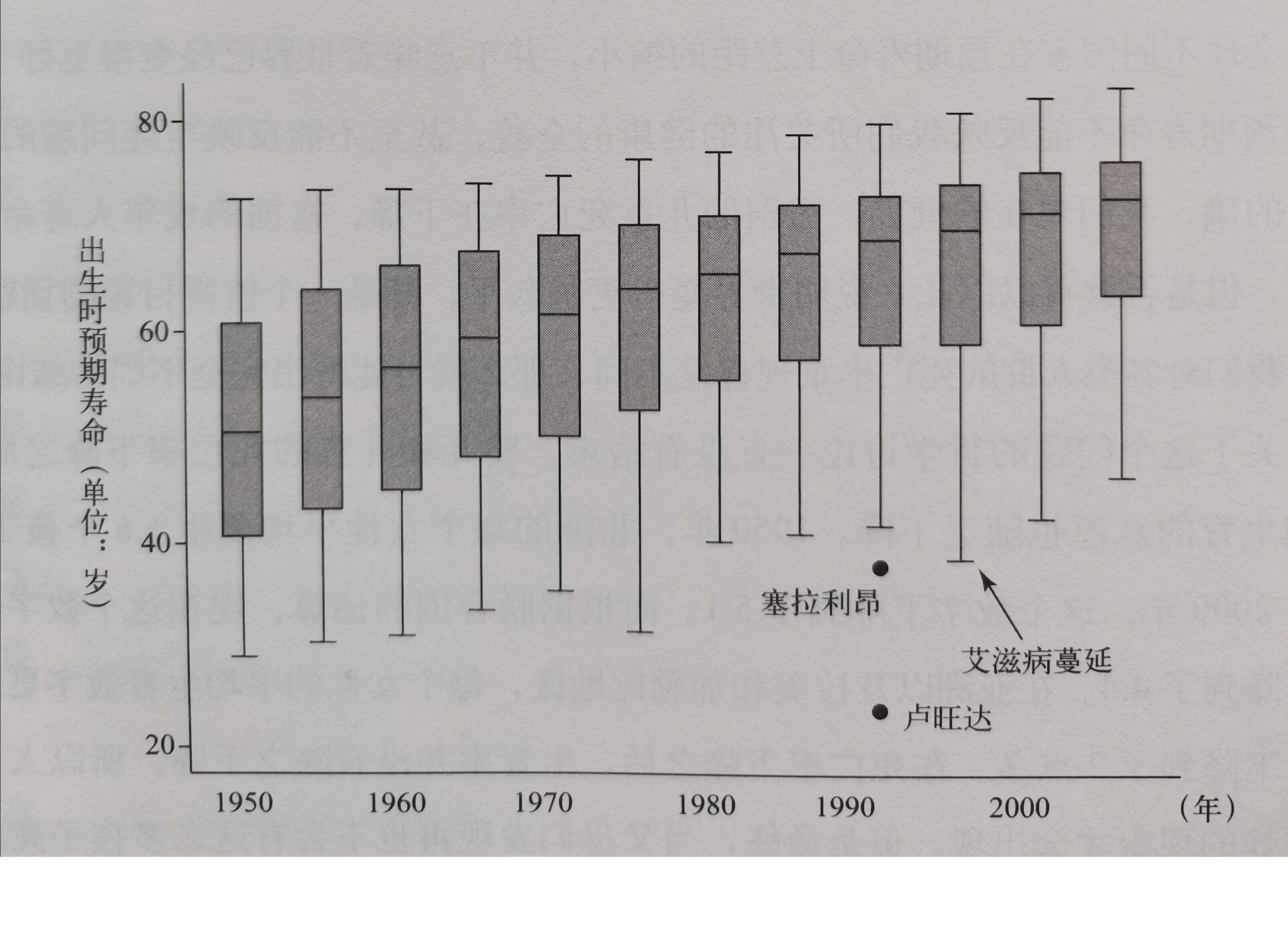

對此,經濟學家通常會進行強力的辯解。他們拿出數據或者把數據化成更有説服力的圖表,來捍衞這樣一個觀點:在過去六十年左右的快速全球化期間,世界192個國家人均預期壽命的地區差距出現了收縮,原先預期壽命最低的地區已經接近原本預期壽命最高的地區。

不錯,這張圖表顯示了世界上最差的國家與最好的國家之間的差距,也比較客觀地顯現這種壽命差距的變化情況。整張圖看起來像是一架管風琴,這實際上是一組呈階梯狀的箱形圖。圖中,縱軸表示預期壽命,中間的箱形表示各國預期壽命的集中區域。

這張圖傳遞給我們的第一個信息是,自左向右這些箱體的位置不斷拾階而上,表明全世界人口預期壽命在逐步增長。每一個箱形圖的箱體區域都包括了世界上一半的國家,箱體的中線則表示預期壽命為中位數的國家。從圖中可見,這些中線的位置一直在抬高,雖然近年來的抬高速度相比50年前明顯要慢了不少,但還是表明這些預期壽命處在中位數的國家,其平均壽命值在不斷增長。

人類預期壽命之所以出現這種前快後慢的增長趨勢,主要在於以前我們大幅降低了兒童的死亡率,而現在則更多的是在關注老年人的健康情況。每個箱形上下有橫槓的線,表示另外一半國家的預期壽命,加上箱形區域,這張圖就把所有國家的壽命情況都展示了出來。圖中有兩個國家處於極端位置,它們是戰火紛飛的盧旺達和塞拉利昂。這張圖還來不及算上俄羅斯與烏克蘭近期大打出手將製造的波折。

這張圖還顯示,隨着時間推移,圖中的箱體部分變得越來越小,所有國家的預期壽命數值都在向中位數靠近。國與國之間的預期壽命差異在縮小,説明在健康方面全世界的不平等現象在減少,始自250年前的健康不平等似乎正在被改寫。

這種差異縮小趨勢並非總是出現,比如在1995年—2000年,由於非洲艾滋病的蔓延,國與國之間的預期壽命差距再次出現了擴大現象。一段時間之後,這種差距縮小的趨勢才得以恢復。每個箱體中橫線的位置也在不斷抬高,越發靠近整個箱體的上部以及線須的最高點,這種情況説明,預期壽命在中位數的國家與預期壽命最高的國家之間的差距隨着時間推移變小了。

新冠疫情大爆發之前的幾年,中位數與最高值之間的差距縮小到了10.5歲(中位數為72.2,最高值來自日本,為82.7)。不過,中位數與最高值的差距縮小也意味着中位數與最低值之間的差距漸漸擴大。即便不考慮特殊國家的情況,從最低值到中位數的差距,也從最初的22歲,增加到了如今的26歲。

我們在此需要追問,預期壽命是否是考察健康不平等問題的一個好指標?窮國的兒童死亡率在下降,富國的成年人壽命在延長,是否就能説明世界變得更加公平了?

已知的是,預期壽命的增長,主要源自貧窮國家(或階層)兒童死亡率的下降以及富裕國家(或階層)中老年人死亡率的下降。當我們使用這種指標來比較窮方和富方的時候,實際上是給了窮方一個更高的權重,因為兒童死亡率的下降比老年人死亡率的下降對預期壽命這個指標的影響更大。這才是窮方和富方之間預期壽命差異縮小的最主要原因。

如果可以用預期壽命長短作為衡量平等與否的指標,實際上已經是在認定降低兒童的死亡率要比降低老年人的死亡率更為重要,接着得出這樣的結論:在人民的健康和幸福水平方面,窮方正在追趕富方。然而,所有推論不過是一種基於“預期壽命是健康水平和社會進步的最好指標”的假設。

實際上,如果我們對各類人羣的死亡率重視程度加以調整,那麼就可能得出完全不同的結論。全球不同國家在預期壽命上差距的縮小,並不意味着世界已經變得更好了,因為預期壽命不能反映我們所關注的健康的全貌,甚至不能反映生死問題的全貌。

為了能夠看到全貌,也為了清楚那些形成原因,我們繼續深入探究一段“始自250年前的健康不平等”的歷史。

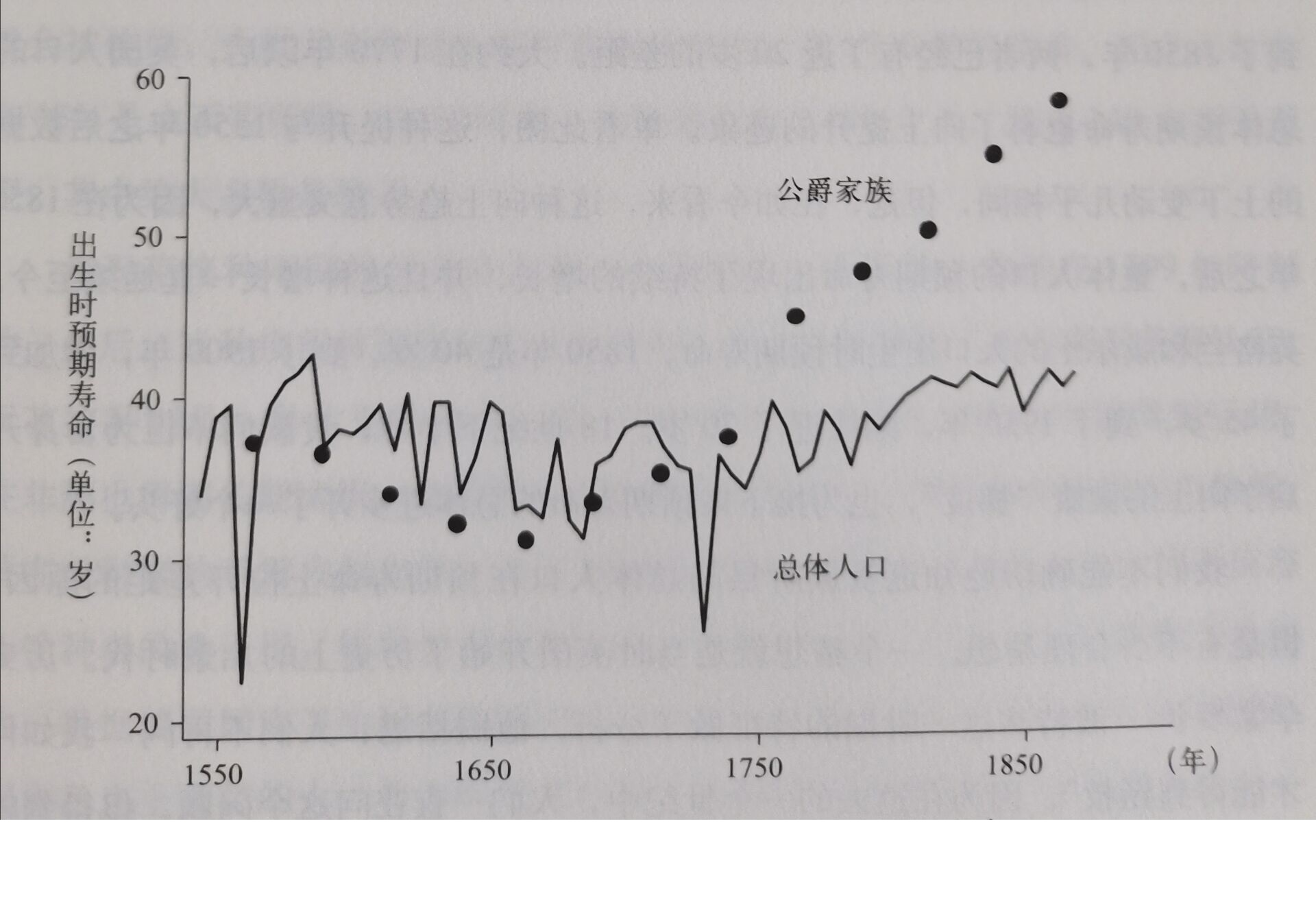

英國曆史人口學家安東尼曾梳理了從16世紀中期至19世紀中期的英國人口預期壽命變化。如圖所示,折線明顯變化的時期,往往和大的疫情有關,比如天花、黑死病以及流感(也可能是已滅跡的病毒所引起),但總體來看,這300年間的預期壽命變化並無明顯規律。

如果把300年間的英國貴族公爵們單獨提取出來,再疊加到總體人口的折線圖中(圓點表示同樣300年間貴族10年間隔的預期壽命),隱藏着的、精彩而豐富的信息就現形了。從1750年開始,更富有以及地位更高的人看起來比窮人和地位低下者身體更健康,這是一則被稱作健康的“梯度”。到了1850年,貴族階層與總體人口兩者的壽命已經有了近20歲的差距。

與貴族階層的這一對比顯示出,在1550—1750年的英國,人的壽命更多的是受限於疾病,而非營養不良這樣的物質條件。當然,疾病與營養不良常常互相影響:營養不良,無力抵抗疾病;而患上疾病,食物消化也會變得更加困難。但是,沒有明顯的證據表明,貴族階層持續的高營養水平能夠使他們及其子孫躲過傳染疾病的侵襲。事實卻大大出乎意料,保守的貴族階層的壽命不比平民的更長。這段歷史可能會讓今天百歲高齡的英國女王既感汗顏又覺慶幸。

那麼,1750年之後表現在壽命上的“健康梯度”絕不僅限於英國,幾乎成為了全球通則,那麼它又是怎麼煉成的呢?

雖然不能確切地知道貴族階層與總體人口在預期壽命上拉開差距的原因,有一個合理的猜想就是當時英國開始了歷史上的啓蒙時代。

歷史學家羅伊-波特將這一時期的特徵作了分析,他概括道:人們不再問“我如何才能得到拯救”,因為在過去的一個世紀中,人們一直在問這個問題,但得到的卻是傷害,甚至觸發了戰爭。後來,人們問的是“我如何才能幸福”,人們不再以遵從權威為美德,也不再“依據自己在社會中的位置而行使責任”,相反,人們開始追求個人的成就。

在啓蒙時代,人們敢於否定公認的教條思想,而更願意以新的技術和方式來進行實踐。人們開始運用自己理性的表現之一,就是在使用藥物與疾病進行鬥爭時,敢於試用新的治療方法。最初,這些新藥物和新的治療方法通常價格昂貴,普通人難以獲得,而貴族階層卻可以“近水樓台先得月”。

運用理性,對權威發起挑戰,就是追求幸福的一種表現;而在物質和健康方面找到改善自身狀況的方式,也是追求快樂的方法之一。康德對這場啓蒙運動的定義是:“敢於知!要有勇氣運用你自己的理智!”

舉個例子,天花接種是當時最重要的發明創造之一。在18世紀的歐洲,天花是導致死亡的主要原因之一。在大城市中,天花近乎永久性存在,幾乎每個孩子小時候都會得天花,而凡能戰勝天花的,此後都會獲得免疫力。生活在小鎮和鄉村的孩子則多年來一直遠離這種傳染病,但一旦天花流行起來,沒有免疫力的人們就會被傳染,大批兒童和成人都可能因此喪生。在1750年的瑞典,死亡人口中有15%是由天花所致。在1740年,倫敦每出生1000人,就有140人死於天花,其中絕大多數是孩子。

天花疫苗則是一位英國醫生愛德華-詹納在1799年研製的,此後,這種疫苗被迅速與廣泛地採用,並因大幅降低了死亡率而獲得認可。天花接種則是一種古老的技術,在1000多年前,就在印度和中國得到運用,在非洲也得到長期試用。在歐洲,醫生從天花病人身上的膿包中提取相關物質,拭在受種者的鼻子裏。接種使得受種人患上輕微的天花,但是也就此獲得了免疫力。

根據美國國家衞生研究院醫院部門的研究,只有1%—2%的受種人會死掉,而自己患上天花的人則有30%的死亡率。天花接種這種技術一直充滿爭議,一些接種的人還可能將天花傳染給別人,甚至可能由此引發一場新的傳染病流行。今天,沒有人再敢採用這種方法了。

天花接種引入英國,要歸功於當時土耳其駐英國大使的妻子孟塔古夫人,她知道接種在土耳其被廣泛接受,在英國上層社會,這一技術卻一直未得到應用。直到1721年,英國皇室才開始接種天花。此前,一些死囚犯和被遺棄的孤兒被當成小白鼠,做了接種試驗,並證明接種不會帶來任何不良作用。此後,天花接種就在貴族之間廣泛傳播。

歷史學家翔實記錄了在此後的70多年接種逐漸深入人心的過程。而在最初,接種是費用昂貴的預防手段,並且接種者需要被隔離數週。最終,接種變成了一項惠及普通百姓的羣眾運動。地方政府甚至會主動出錢給街上的乞丐接種,因為給他們接種的費用,比埋掉他們裝滿病毒的屍體要便宜得多。到了1800年,倫敦市內由天花導致的死亡率就下降了一半。

在美國,接種是通過運送奴隸的船隻傳入的。到1760年,波士頓人就全部接受了接種,而華盛頓則給大陸軍的士兵全部接種了天花。在17世紀第一個10年末,波士頓的天花大流行導致超過10%的當地人死亡,1721年,天花接種在波士頓首次得到應用,到了1750年之後,死於天花的人就非常少了。

18世紀晚期,其他衞生與醫學的創新也相繼出現。我們很難對醫學創新之於死亡率的影響作出量化,而可能是對減少死亡最有效果的天花接種,到今天又仍然充滿爭議。創新帶來了許多可喜的結果,同時也對嘗試與犯錯抱有開放的態度,它們是先進科學知識的結晶。

英國貴族和皇室自17世紀末起的健康水平提升,都是拜這些勇敢的嘗試所賜。因為這些創新價格昂貴,且未被廣泛接受,所以它們最初只限於富裕人羣和充分知情的人羣,也正因為如此,它們導致了健康方面新的不平等。

如果不平等也能轉化為發展動力的話,也許還可以得出一個別出心裁的結論,18世紀下半葉,貴族們不但為自身開啓了向上的健康“梯度”,也為接下來預期壽命的總體進步開了一個好頭。

全球化下隱匿的“健康梯度”一面向我們啓示,新知識首先導致健康的不平等,繼而又推進總體福祉的提高;它又給出同等重要的另一面啓示,沒有公眾認可和社會的變革,新的發現和新的技術就無法發揮效力。

我們不能以為科學進步是天賜之物,可以憑空獲得。工業革命及其引發的城市化後果,導致出現很多原本在鄉村中不存在的疾病,引發了對科學進步的需求,為科學研究創造條件。同時,需求、恐懼,甚至在某些情況下,包括貪婪都對人類的發現與發明有巨大的推動作用。

近期的很多學者認為,創新與經濟增長對健康改善的作用基本持平,但是沒有理由認為這兩者的作用在任何時候都是一樣的。那些挽救生命的重大創新,諸如抗生素、病媒控制、疫苗接種等,它們的問世既不可預見也非均衡有序。當一種醫療手段失效之後,誰也無法保證下一種就會馬上出現。

創新與經濟增長,哪個因素對改善健康的作用更重大,這是長期以來備受爭論的話題:一邊是經濟增長,另一邊是治療方式的創新;一邊是市場,另一邊是公共衞生措施。與此同時,教育又在其中扮演着提升雙方效率的角色。

如果説,過去貧困國家中存在的疾病是由貧困所致,貧困消除了,這些疾病就能自行消失,那麼,直接的健康干預所起的作用就可能沒有經濟增長來得重要。

但在今天,單一的經濟增長已經不足以解釋一切,要實現健康的提升就必須進行一系列的健康干預。歐洲與北美國家在1850年—1950年間死亡率的下降,主要是因為發現了防控疾病的新手段,而經濟增長的作用固然重要,卻處於從屬地位。

這一點認識,對於我們最終能以最小代價戰勝時疫顯得尤為重要。

現如今,廣大發展中國家以及像中國這樣區域發展不平衡的國家,其國民面臨的最主要致命疾病仍是曾經在發達國家肆虐的傳染病,包括下呼吸道感染、痢疾、肺結核,以及世界衞生組織所稱的“兒童疾病”:百日咳、白喉、脊髓灰質炎、麻疹、破傷風。這幾類疾病每年仍會造成近800萬人死亡。發達國家的情況則大不相同,除了每年有35萬老年人死於肺炎外,幾乎沒有人是因為以上這些疾病而死的。新冠疫情大流行的兩年多來,更加證實了上述情況。

不論在什麼樣的國家和地區,也不論它們發達程度怎樣,富裕起來的人一般總能獲得健康所必需的保障,而經濟發展也會為病媒控制、衞生條件的改善以及治療診所的發展創造條件。即便如此,認為貧困是一切問題的決定因素這種説詞已變得不合時宜。

不僅如此,片面地關注消除貧窮與收入分配的問題,繼續以追求財富作為發展的中心任務,一定會陷入發展方向上的誤區,使我們忘記什麼才是最需要去做的,以及誰應該去做。(完)

(這是一位生活在美國的浙大師姐拍的一張有趣照片。照片上,她的孩子和同學們正在抗議學校作出“疫情期間不準將飼養的哺乳小動物帶進校”的規定,聞訊而來的教育部門領導“降低姿態”向孩子們收集“反對”意見。)