醫者仁心與唯物主義,讀《温疫論》有感_風聞

波波Chris-假话不说,真话不全说2022-03-18 18:41

回想新冠疫情剛開始的時候,恐怕任何人都不會想到它會對整個人類社會造成如此大的影響,而中國的醫療衞生系統也在政府正確的領導與全局統籌下,作為最重要的應對力量之一接受了疫情的考驗。這次疫情,也引起了許多人回顧歷史、瞭解古代人類如何對抗疫情的興趣,我也不例外。

古中國作為人口大國,人民受瘴、癘、瘟、疫所困而大量死亡的記載在史書中屢見不鮮,但史書中對於當時政府、民間以醫療衞生方措施應對疫情的記載都相當簡單,對措施的有效性如何更是語焉不詳,倒是對於免税賦、頒賑濟、安置受疫情影響而家破者等“仁政”的着墨不少,以顯官方仁愛。既然史籍不彰,那麼醫典就成了另一條線索。

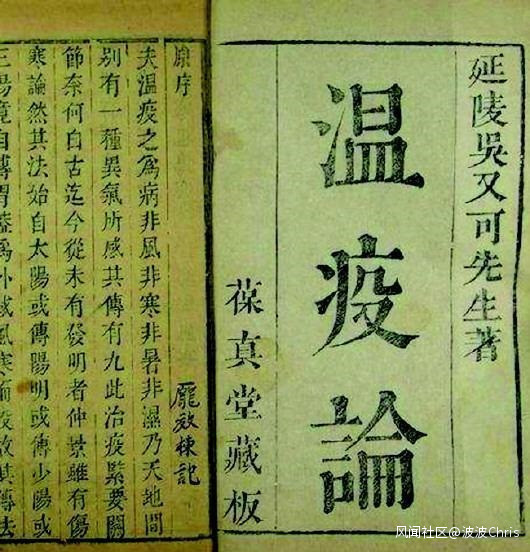

作為公認的古中國首部系統性研究急性傳染病的醫學書籍,明末清初江蘇醫生吳有性(字又可)寫成於明崇禎壬午年(1642年)的《温疫論》二卷,文風、觀點與之前的醫書頗有不同,在其中我明確讀到了他作為醫者的仁慈悲憫之心,以及古代中醫羣體中不多的明確唯物主義觀點。以下引用《温疫論》部分原文及附我個人的評論,並非為探討其醫學理論,而是作為了解歷史、瞭解吳先生本人的文本來閲讀,望與觀網諸君共享。

關於《温疫論》為何而作,吳先生在文首“自敍”中寫得非常清楚:

如果各位不耐閲讀文言文,那麼容我劃一下重點:

“夫温疫之為病,非風、非寒、非暑、非濕,乃天地間別有一種異氣所感,其傳有九,此治疫緊要關節。奈何自古迄今,從未有發明者。”

這幾句話開宗明義,提出了作者對温疫的認識:它不是什麼風寒暑濕造成的,是另外的東西造成的,而且從古到今沒人想到過這一點。

“傷寒,感冒,均系風寒,不無輕重之殊。究竟感冒居多,傷寒希有。況温疫與傷寒,感受有霄壤之隔。今鹿馬攸分,益見傷寒世所絕少。”

作者根據其觀察實踐,認為疫病眾多,而其中屬於“傷寒”的其實不多,以傷寒論治温疫,是指鹿為馬。

“嗟乎!守古法不合今病,以今病簡古書,原無明論,是以投劑不效,醫者彷徨無措,病者日近危篤,病癒急,投藥愈亂,不死於病,乃死於醫,不死於醫,乃死於聖經之遺亡也。籲!千載以來,何生民不幸如此。”

從這幾句中,讀者一定能明確感受到作者對於病者不幸遭遇的傷懷與同情,和對同行“守古法不合今病”的不滿——千年以來,因醫者不敢跳脱出古法禁錮而造成的失治誤治**、**生民不幸,何其多也。從這裏也能讀出,至少在吳先生看來,他當時同行們,以及他所知的古代醫生們,對於“温疫”的治療效果完全不如人意。

接下來,在闡述病疫來由成因的“病原”一節中,吳先生這樣寫道:

“病疫之由,昔以為非其時有其氣,春應温而反大寒,夏應熱而反大涼,秋應涼而反大熱,冬應因風雨陰晴,稍為損益,假令秋熱必多晴,春寒因多雨,較之亦天地之常事,未必多疫也。傷寒與中暑,感天地之常氣,疫者感天地之癘氣,在歲有多寡;在方隅有濃薄;在四時有盛衰。此氣之來,無論老少強弱,觸之者即病。”

由此可見,吳先生對於前人認為疫病源於“非其時有其氣”,即人會因為天時不合、天道逆亂而染疫的看法,並不完全贊成。他看來,四季的天氣反常也不過是天地之間的普通情況,未必造成疫病流行;對於疫病這類“感天地之癘氣”所致的疾病,就不能採用針對傷寒與中暑這類普通疾病的診斷、治療辦法。

從這裏開始,吳先生對於同行們的不贊成屢見於文中,頗為耐人尋味,部分摘抄如下:

“邪發於半表半里,一定之法也。至於傳變,或出表,或入裏,或表裏分傳,醫見有表復有裏,乃引經論,先解其表,乃攻其裏,此大謬也。嘗見以大劑麻黃連進,一毫無汗,轉見煩躁者何耶?”

“裏證下後,脈不浮,煩渴減,身熱退,越四五日復發熱者,此非關飲食勞復,乃膜原尚有餘邪隱匿,因而復發,此必然之理。不知者每每歸咎於病患,誤也。”

在《温疫論》上卷之中,還專有**“老少異治”、“妄投破氣藥論”、“妄投補劑論”、“妄投寒涼藥論”**等節,説明當時有些吳先生的同行連“老少異治”都沒有做到,且多有亂下藥的情況發生,也無怪吳先生在“妄投補劑論”中寫下這樣語氣嚴重的話:

“病家止誤一人,醫者終身不悟,不知殺人無算。”

徐徐讀之,吳先生對於病者的憐憫體恤在文中不斷體現,在“乘除”一節中,他對於其他醫生所認為的“怯證”寫下這樣的話:

“要之,真怯證世間從來罕有,令患怯證者,皆是人蔘造成。近代參價若金,服者不便,是以此證不生於貧家,多生於富室也。”

《温疫論》的文字中,與吳先生的醫者仁心並存的,是古代中醫典籍中相對少見的唯物主義思想。在下捲開篇的“雜氣論”一節中,吳先生寫道:

“然氣無所可求,無象可見,況無聲復無臭,何能得睹得聞?人惡得而知氣?又惡得而知其氣之不一也?是氣也,其來無時,其着無方,眾人有觸之者,各隨其氣而為諸病焉。”

“為病種種是知氣之不一也。蓋當時,適有某氣專入某臟腑其經絡,專發為某病,故眾人之病相同,是知氣之不一,非關臟腑經絡或為之證也。夫病不可以年歲四時為拘,蓋非五運六氣所即定者,是知氣之所至無時也。或發於城市,或發於村落,他處安然無有,是知氣之所着無方也。疫氣者亦雜氣中之一,但有甚於他氣,故為病頗重,因名之癘氣。雖有多寡不同,然無歲不有。”

“劉河間作《原病式》,蓋祖五運六氣,百病皆原於風、寒、暑、濕、燥、火,是無出此六氣為病。實不知雜氣為病,更多於六氣為病者百倍,不知六氣有限,現下可測,雜氣無窮,茫然不可測也。專務六氣,不言雜氣,焉能包括天下之病歟!”

而在“論氣所傷不同”一節中,他更是明確寫道:

“夫物者氣之化也,氣者物之變也,氣即是物,物即是氣,知氣可以知物,則知物之可以制氣矣。”“能知以物制氣,一病只有一藥之到病已,不煩君臣佐使品味加減之勞矣。”

透過這些文字,一方面我敬仰吳先生的父母之心、仁愛之心、憐憫之心、醫德之偉大,佩服吳先生對於疫病成因的洞察力之強遠勝同儕,不拘泥於古人用以描述世界的“五運六氣”,而是務實地看到了世界的複雜性,大膽表達了“能知以物制氣,一病只有一藥之到病已,不煩君臣佐使品味加減之勞矣”這種真摯而樸素的唯物主義觀點。

另一方面,我也不禁扼腕,也許是因為吳先生的唯物主義思想不被“守古法不合今病”的同行所容,也許是他對於過去各家醫生對疫病成因、辨證、治法的批駁過甚,例如“論陰證世間罕有”、“《傷寒例》正誤”“諸家温疫正誤”等節均有文筆犀利、觀點明確的正誤,《温疫論》在接下來的有清一朝並沒有被醫家們廣泛接受。“有口誦其書,嘖嘖稱道,而對證施方,仍多不用其法。口則曰此時證也,而手則仍用傷寒之方,拘傷寒之法者,比比皆然”。而吳先生所在的明清易代之時,紛亂動盪的社會無法讓他繼續廣泛實踐、發展他的理論,假使吳先生能夠得到一架顯微鏡,能夠看到病原體,能夠知道他所注意到的“疫氣”到底是什麼,那麼以他對於疫病的見解,幾乎必然可以活人無數,乃至被後人立祠供奉了!可惜乎,可惜哉!

吳先生的唯物主義辯證思想,在《温疫論》中有多處體現,如有興趣,不妨閲讀原書,也希望此書能對當下的“中醫粉”們有所啓發。是的,能讀到這的觀友,都知道我在説哪些人。