從《羅馬史新解》出發(三)-重新認識的三國蜀漢_風聞

土和楂-2022-03-18 15:59

寫在前面的話:東漢三國的歷史,拜《三國演義》的普及是中國人最為熟悉的一段歷史了,可以説是每個人心裏都有一部三國;而在三國曆史中,也同樣是每個人心裏都有一個蜀漢和諸葛亮。因為在《羅馬史新解》中對蜀漢紡織品外銷的思考,發現通過這個角度能夠重新認識一下三國中蜀漢的歷史。

公元219年,劉備進位漢中王,這是戎馬倥傯大半生的劉備的高光時刻,也是他的事業的巔峯!然後是關羽的兵敗荊州,屍首異處;接着就是劉備稱帝,起兵伐吳,張飛橫死;最後是火燒連營,夷陵慘敗,白帝託孤。“先帝創業為半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此誠危急存亡之秋也”。《出師表》中的這段文字的確如實的反映了當時新建的蜀漢政權面臨的危機,但諸葛亮用自己的雄才大略化解了這個危機。怎麼化解的呢?簡單説就是:對外重建三國均勢,對內將整個蜀漢執政集團和蜀地各個階層的利益進行捆綁。

諸葛亮,千古人臣第一人!但個人對諸葛亮的認識也是有過程的。原來看《三國志》,雖然能記得些內容,但總的來説還是看不明白,直到對“錦官城”和蜀漢紡織品外銷的瞭解和深入思考後,發現在《諸葛亮傳》中“每自比於管仲、樂毅,時人莫之許也。惟博陵崔州平、潁川徐庶元直與亮友善,謂為信然。”這段話可以有另一個解釋,那就是:這並不是諸葛亮當時在荊州的自我評價,而是陳壽(後人)根據諸葛亮的事蹟作出的評價,只是把它寫在了《諸葛亮傳》的前面,這是用了一個假託的敍事手法,並且借用了徐庶、崔州平等人的名字來作側證——這個套路其實很平常,就是自己説假話,然後讓自己的死黨或者借用死黨的名義來為假話背書。

那麼問題來了,憑什麼把諸葛亮與管仲、樂毅相比呢?如果説諸葛亮為蜀漢的延續鞠躬盡瘁與樂毅扶弱燕敗強齊的事蹟在精神上相類似的話,那麼憑什麼比肩管仲呢?管仲可是能被稱為“子”的人。他的“官山海”(鹽鐵專賣)等經濟管理政策使齊國率先富強並首霸於春秋,甚至管仲本人還被“風俗業”奉為祖師爺,可見他的政治經濟水平之高和影響深遠。而諸葛亮呢?再看蜀漢經濟建設:勸農桑、興水利雖是根本,蜀漢也在大力倡導和治理,但緩不濟急,所以需要另闢財源;蜀鹽是重要出產,蜀漢也設了製鹽校尉以及專門的製鹽隊伍,但鹽更多是維持財政穩定的硬通貨和“壓艙石”;那麼就只有紡織品(蜀錦、蜀布)才是蜀漢得以富裕的源泉:“今國疲民虛,決敵之資,惟仰錦耳。”

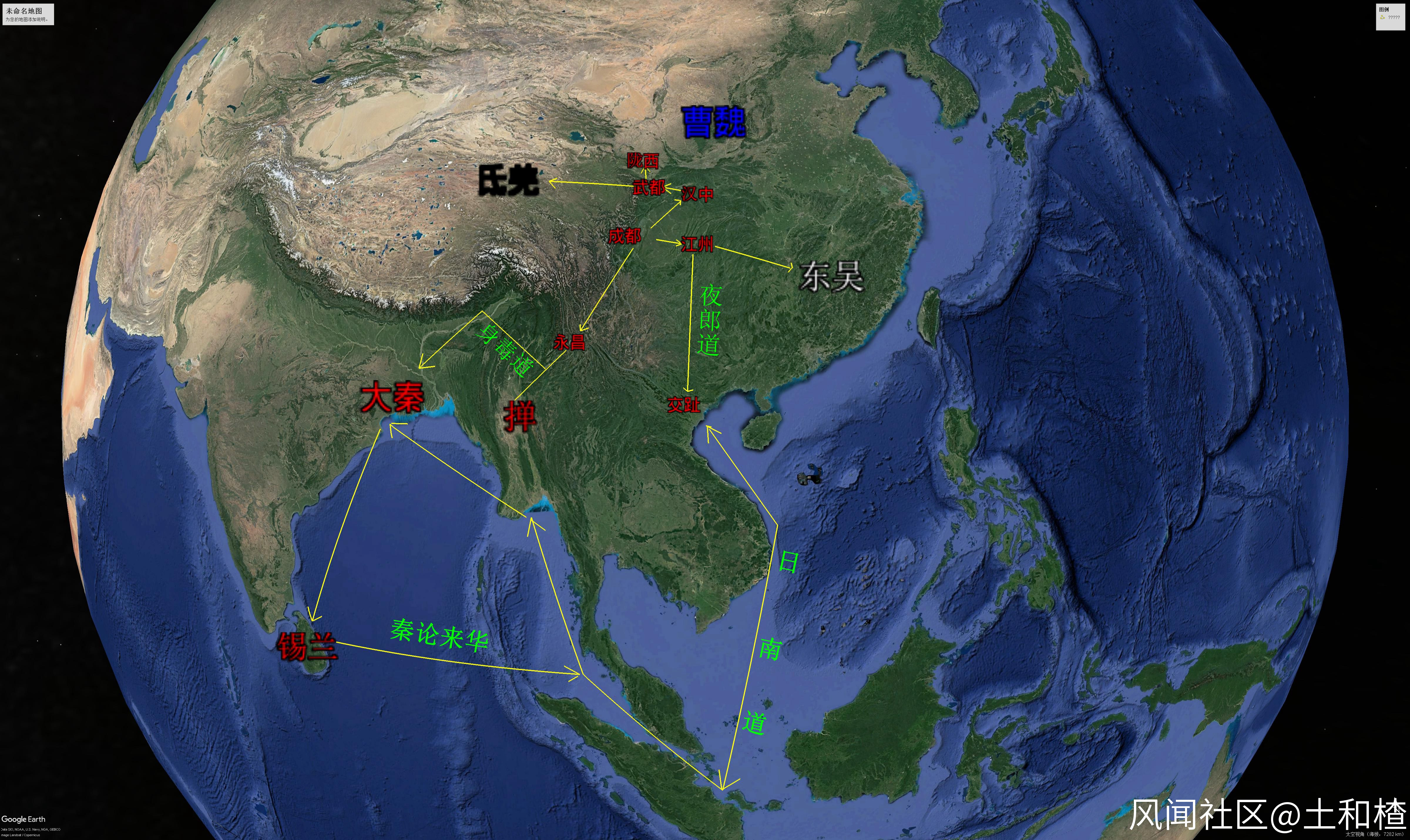

商品、市場和營銷模式是商品銷售能夠盈利的三大組成。現在找到了蜀漢的致富密碼——紡織品,那麼後兩者呢?市場,依靠魏、吳嗎?不完全是。諸葛亮是一個有着“國際視野”的政治家,在他的心裏是有着一個廣大的市場——“利盡南海”!這裏的“南海”是一個涵蓋中南半島、東南亞島嶼、緬甸和印度次大陸(大秦)等地的廣大區域,這裏龐大的人類族羣——城、邦、國都是蜀漢紡織品的消費者,這是一個純粹的賣方市場,這也是大秦商人秦論於公元226年到交趾來經商的原因。

商品和市場都有了,營銷模式呢?“至今梁益之民,諮述亮者,言猶在耳,雖甘棠之詠召公,鄭人之歌子產,無以遠譬也。孟軻有云:以逸道使民,雖勞不怨;以生道殺人,雖死不忿。信矣!”,再結合諸葛亮的南征,那麼就能夠知道:蜀漢是生產端和總銷售,南中及夜郎、交趾等地的大族、豪強、渠帥則是中間商和分包商。諸葛亮南征只是為了理順這個銷售和分配體系,所以要“攻心為上”。而諸葛亮在第一次北伐時隴西的諸多家族都反叛了曹魏,很重要的一個因素就是因為要在這個貿易利益鏈上分一杯羹。

經濟基礎決定上層建築,在明瞭了蜀漢的經濟基礎後,那麼蜀漢的上層建築呢?個人通過梳理蜀漢政權的演變脈絡,重新認識了曾經非常“熟悉”的三國蜀漢。

蜀漢簡史:諸葛亮執政時期:223年至234年;蔣琬執政時期:234年至246年;費禕執政時期:246年至253年;陳祗執政時期:253年至258年;荊州系-諸葛瞻:258年至263年; 263年蜀漢滅亡。

諸葛亮是不是權臣?從劉禪的角度説,諸葛亮是權臣(政由葛氏,祭則寡人);從諸葛亮的角度説,是君臣一體(宮中府中俱為一體)。這裏就涉及到我國曆史中的一個非常重要的話題:君權和相權。

蜀漢政權的合法性是來源於漢獻帝已死亡的假消息,劉備以漢室宗親的身份繼承“漢朝”皇帝。在劉備死後,其子劉禪繼位也是符合宗法制度的。可是當時蜀漢政權面臨的現實危機和劉備白帝託孤的政治遺囑,使諸葛亮以相權代行君權具備了合法性。但這個代行權利是對君權有危害的,是違背了“君為臣綱”的儒家理論的,那麼怎麼解決這個矛盾呢?諸葛亮對這個代行權利是在理論上給予瞭解決的,那就是:“從權”----即特殊情況特殊處理!

“當獎率三軍,北定中原……興復漢室,還於舊都……”,這就是諸葛亮以相權代行君權的理論依據和政治綱領。“興復漢室,還於舊都”是理想和現實的完美結合,是諸葛亮為蜀漢執政集團規劃的政治理論和樹立的政治旗幟,這就使得北伐事業成為了蜀漢執政集團最大的政治正確,為解決君權相權矛盾提供了法理性依據,其重要性是不言而喻的。而蜀漢的滅亡恰恰是對這個理論和旗幟的放棄,所以我説蜀漢之亡,實肇始於費禕。

再有,諸葛亮對蜀漢的“從權”狀態是設置了時間表的,就是:還於舊都!也就是説,當政權回到中原舊都時,蜀漢的特殊情況才視為被消除了,君相一體的“從權”型的執政模式才會回覆到君為臣綱的正常狀態。

所以諸葛亮高舉北伐的旗幟,是有非常深刻的政治含義的。

其次,諸葛亮通過北伐在經濟上建立起了一種“全民共享”的經濟體制,即前面説的與全部羣體的利益捆綁。

“以逸道使民,雖勞不怨;以生道殺人,雖死不忿”。這句話很有嚼頭啊!

蜀漢是在四川盆地建立的政權,對於當時生產能力發達的中原地區是典型的“人少地偏”之處。這裏農業經濟發展水平還比較低,地域也比較小,那麼建立什麼樣的經濟制度使蜀漢具備可以持續進行戰爭的物質基礎呢?當時曹魏是大搞屯田制(類農奴制),孫吳是大莊園奴隸制(所以需要不斷的掠奪人口)這樣的土地經濟,而諸葛亮是以“興工促商”的思路使蜀漢走上的是不同於魏、吳的發展道路,這也是陳壽將諸葛亮比肩於管仲的事實基礎。

諸葛亮的歷次北伐,或有戰場失敗或有轉運不濟,但物資生產卻未見匱乏,甚至在工具、武器生產方面還在不斷創新:木牛流馬、諸葛連弩、蒲元識水等,而且質量也屬上乘,所以陳壽言:“工械技巧,物究其極”。

蜀漢的這些工業品創新是哪裏來的呢?就是來自於經濟制度的合理性,這也是諸葛亮時期蜀漢政治制度優越性的體現。其具體做法就是:蜀漢執政階層(諸葛亮+劉禪)將紡織品的利潤拿出來的,通過北伐這件事將蜀地各個階層與民眾捆綁在一起,同時用法律規定了這個利潤分配的各自比例,保證了相對公平;而蜀地的大族豪強和百姓通過生產、經商、征戰、轉運等各種“社會接口”都參與進來,都能夠分享這個利益,從而促成“諸葛治蜀有遺愛”的形成。

第三是通過官員選拔的廣泛性保證了執政基礎的穩定性。在諸葛亮的執政時期,其執政階層不僅僅是荊州派,還有東州派的李嚴、李豐,蜀地本地派的張裔、馬忠、楊戲等人。這些政治派別或許權力有大小,但大致公平這一點就連陳壽也不否認。當然這也和蜀漢當地沒有像中原或江東那樣的超大門閥家族有關。

諸葛亮時期的蜀漢政治經濟就説到這,然後談談對諸葛亮軍事才能的認識。

後世對於諸葛亮軍事才能的質疑更多是對“軍事才能”的這個概念的解釋不同而造成的。個人原來在看《朱可夫回憶錄》時,對裏面的各種戰役地圖、兵力配置、兵力運動路線等等看的熱血沸騰;而後來再看艾森豪威爾的二戰回憶錄---《遠征歐陸》,發現裏面根本就沒什麼排兵佈陣、奇謀妙計,就是講的他怎麼和羅斯福搞關係、和馬歇爾搞關係、和丘吉爾搞關係,怎麼協調巴頓、佈雷德利和蒙哥馬利的關係;然後就是站在陸軍的角度和海空軍爭資源、站在歐洲戰場角度和麥克阿瑟、尼米茲爭資源;對著名的卡賽林山口之戰、西西里登陸、諾曼底登陸基本上沒怎麼描寫,卻對彈藥、油料、糧食等後勤物資的數據進行羅列;他對歐洲氣候變化的擔心甚至超過了對隆美爾和“大西洋壁壘”的擔心。艾森豪威爾和朱可夫同為二戰名帥,他們的軍事才能應該是毋庸置疑的吧。

其實陳壽在《三國志》裏對諸葛亮軍事才能的評價是因為陳壽是要“恰飯”的,所以不得不“雞蛋裏挑骨頭”,通過貶低諸葛亮來變相吹捧司馬懿。但後世歷朝歷代對這個問題可看的清楚,武廟十哲無可爭議。按我的認識,把一個政治家放在軍事領域評價是對他的貶低。

諸葛亮的第一次北伐,通過用紡織品貿易“利誘”隴西的大族豪強,為北伐作戰做好了鋪墊和準備,使蜀漢與曹魏在這一地區的人心向背上至少是“五五開”,這就是“人和”;當時孟達反叛於上庸,趙雲出箕谷佯動牽制了關中的曹真,蜀漢發起隴西作戰就極具突然性,這就是“天時”;隴西地處曹魏的西部邊陲,與曹魏核心區距離遙遠,控制的力度也相對薄弱,而這裏和漢中接近,蜀漢部隊運動和後勤轉運也相對方便,這就是“地利”。通過以上種種運籌,諸葛亮對北伐早就打好了“腹稿”,那麼他還會去選擇有進無退、孤注一擲式的“子午谷奇謀”嗎?再有,諸葛亮對隴西地區不僅僅着眼於攻佔地盤,而是要在隴西大族豪強的配合下,在剿滅曹魏的軍事存在後,迅速挖掘和動員隴西的軍事力量和資源,就像南征南中一樣能夠“軍資所出,國以富饒”,從而繼續把戰火燒到關中平原去;若假以時日,讓諸葛亮發揮出“撫戎為長”的強項,或臨以兵威,或貪於財貨,必然將氐羌等少數民族綁上蜀漢的戰車,再現韓遂、馬超當年快馬長槍的盛況。

假設蜀漢在隴西站住腳,以此作為軍事前進基地和商貿集散中心,遠交近攻:河套地區的南匈奴、燕北的鮮卑、遼東公孫氏再加上孫吳,“五路伐魏”的局面也未可知。

街亭之戰,馬謖不敵張郃,尚可原諒,但他一戰之後就棄軍而逃就是不可饒恕的。因為隴西之戰不僅僅是軍事戰,更是政治戰,是人心爭奪戰(卿能斷隴,使東兵不上,一月之中,則隴西吏人不攻自服),這既是諸葛亮讓馬謖統軍的原因,也是馬謖逃亡的理由。街亭一戰而敗,未能封閉住曹魏援軍出隴山的西進通道,使隴西的曹魏支持勢力看到了希望,更嚴重的是讓本來處於動搖狀態的隴西各個勢力,認識到蜀漢沒有佔據隴西的堅定決心和強大實力,那麼在身家性命和財源利益上也就不難選擇了。沒有了隴西勢力的配合,諸葛亮也只能退軍。而街亭之戰中唯一受賞的是王平,就是因為他的作為符合諸葛亮的要求。可惜的是王平是賨人,這個因素使此時的他不能夠擔任主將。至於後來王平能出任漢中主將,那是因為他在魏延事件中站隊正確的緣故。

第一次北伐的確可惜了,但打戰本來就沒有十全十美的事,敗了就認,止損兜底能夠兜住了,這就是本事。只要兵源錢糧軍器能夠保證,再來就是了,勝利遲早會來。再看在後來的滷城之戰中,蜀軍“上下同欲”表現出的戰鬥力表明這隻軍隊是越打越強的,從“兵熊熊一個,將熊熊一窩”來看,諸葛亮的軍事才能會差嗎?無非是“善戰者無赫赫之功”罷了。而通過第六次北伐時的武功水之戰來看,諸葛亮是“應變將略,非其所長”嗎?

諸葛亮的去世,使蜀漢政權再一次面臨危機,但這一次,蔣琬不愧是諸葛亮選定的接班人。説老實話,個人是不喜歡蔣琬的沉悶而更喜歡費禕的文采飛揚、名士風度,但這不影響我認為在蜀漢政權中,蔣琬做的好而費禕是蜀漢滅亡的肇始者的評價。

諸葛亮去世後,第一件事就是楊儀殺魏延事件。這件事雖然給魏延扣了個“降魏”的罪名,但這實際上是當時蜀漢政權中的執政權之爭,是以魏延為代表的羣體(這個羣體到底是誰很不好説)和當時以楊儀為代表的丞相幕府派之間的爭鬥,在這個爭鬥中蔣琬、費禕,包括姜維統統站在楊儀一邊,而當時最重要的劉禪的態度卻是很微妙的。直到北伐大軍回師完成後,劉禪以誅魏延三族的舉動表明了對於諸葛亮政治遺命的認可,但劉禪的這個決定是在丞相幕府派的強烈要求下“捏着鼻子”認的。對這個事情的處理實際是劉禪收回君權的一次嘗試,不過因為君相之間實力的強弱,讓劉禪選擇了繼續忍耐。緊跟着,蔣琬就以楊儀“謗政”為由將其踢出了執政團隊,繼而允許民間對魏延祭祀表明了事件的真偽,也安撫了相關羣體,從而建立起以蔣琬為主,董允、費禕為輔的“後諸葛亮時代”的執政團隊。

政治權力的大小從來不是語言或者文字能夠賦予的,都是鬥爭出來的。諸葛亮用君臣一體的理論,以興復漢室為旗幟將君權相權統一在自己手中,那麼新的執政團隊怎麼樣呢?在這一點上,蔣琬是有非常清醒的認識和手段的。

第一、伐魏的旗幟(光復漢室)不能倒。蔣琬提出了“東征”戰略,即攻取上庸(今陝西安康)等東三郡地區威脅荊襄,然後率領大軍從漢中回師屯駐涪城(今四川綿陽)。可直到蔣琬死,東征大軍就沒出動過,那麼蔣琬在幹什麼?用實力壓制住劉禪回收君權的野心。

第二、從執政團隊上層保證了經濟利益全民共享體制的延續。蔣琬執政團隊延續了諸葛亮的“君臣一體”的執政理論,其團隊組成是蔣琬主政領軍,董允監督劉禪,因為蔣琬和董允的原則性都很強,所以就由費禕居間調和,軟化君相矛盾,協調君相利益。

蔣琬團隊從上層保證了諸葛亮建立的經濟利益全民共享體制的延續,主要就體現在董允對劉禪的監督和對黃皓的壓制上。黃皓其實就是劉禪個人慾望的外在表現,他實際上就是君權自私方面的化身。諸葛亮在《出師表》中“前漢……後漢…….”把君權在“家國一體”中的公、私兩個方面都説的非常清楚了。而對於君權自私方面的危害性,“未嘗不嘆息痛恨於桓、靈也”,蔣琬團隊是有着來自於諸葛亮傳承下來的觀念認知的,對君權的提防是非常警惕的。

第三、以伐魏戰爭準備保證經濟利益全民共享體制繼續執行。蔣琬駐紮涪城負責籌備東征及兼顧各方,王平領銜漢中防務,姜維出任涼州刺史開始獨立領軍承擔隴西方向的攻防。整個蜀漢國防體系雖進行了調整,但繼續貫徹“為伐魏而進行戰爭準備”這個執政總方針不變,確保了經濟利益繼續服務於國家戰略這個大方向,使蜀漢各社會階層繼續通過這個體系受益。

蔣琬的東征不僅僅是基於政治考慮,也是有着現實的可行性的。蜀漢大軍從漢中沿漢水東下作戰,是存在着“易進不易退”的重大戰術缺陷的。關於這個問題,蔣琬是有辦法解決的,那就是“木牛流馬”中“流馬”。諸葛亮的“流馬”是什麼?説法太多且無定論,我猜測:“流馬”就是某種具備助力裝置的船隻。“流”是指是水上工具,“馬”是形容這種水上工具像馬一樣迅捷、靈活。正是有了“流馬”這個工具的保證,才使蔣琬東征具備可行性,也才能説服劉禪不得不採納東征戰略,從而為蔣琬回師涪城提供了依據。

蔣琬時期最大的事件就是“興勢之戰”,這一戰的影響非常深遠,只不過影響的不是蔣琬,而是費禕。

公元244年發生的興勢之戰,是蜀漢針對曹魏的進攻所進行的一次卓有成效的防守反擊。這次戰役之中,以漢中守軍為先,利用地理優勢主動開展阻擊作戰,其後來自於涪城(蔣琬已生病)的大本營各部和由費禕率領的成都軍馬趕到,繼續追擊、側擊曹魏軍隊,造成曹魏損失慘重,而費禕也因此戰被封侯。

公元246年,董允、蔣琬先後去世,蜀漢迎來了第三任執政費禕。

費禕的執政團隊繼續按照“宮中府中俱為一體”的模式打造,他的搭檔是大名士許靖的侄外孫陳祗,形成的是費禕主政在外,陳祗在內協調監督君主。

興勢之戰的勝利使費禕認識到蜀漢依託地理條件進行防禦作戰的巨大優勢,這也促使費禕對蜀漢的國防思路進行了重大改變:**“吾等不如丞相亦遠矣;丞相猶不能定中夏,況吾等乎!且不如保國治民,敬守社稷,莫寄希望於成敗一舉。若不如志,悔之不及”。**費禕的這個判斷是建立在當時魏蜀吳鼎足之勢已經較為穩固,彼此之間快速消滅對手的可能性越來越小的基礎上,針對蜀國的山川地理特點---易守難出的格局和蜀國地狹人少的經濟基礎而作出的一個現實性很強的決策。這個決策對於國小民寡的蜀漢如果只從國力、軍力、經濟能力的角度考慮,是較為合適的,但這個決策對於蜀漢由諸葛亮建立起的政治制度是有致命性危害的。

諸葛亮的“宮中府中俱為一體”的君相合一的政治制度所建立的法理性依據就是“從權”---即特殊情況特殊處理,但費禕的政治決策恰恰表明蜀漢所處的“特殊情況”消失了,那麼按照儒家的綱常,憑什麼君權(劉禪)要受到相權(費禕)的壓制和限制呢?既然蜀漢是劉家的,就該由劉家人來掌握和管理,那麼陳祗在內曲意逢迎後主劉禪的各種要求也就是理所應當的。所以,費禕的決策實際上是向劉禪“奉還大政”,蜀漢由此進入了正常狀態的君相政治體制,君權的擴張與膨脹也就是指日可待的了。雖然費禕本人的協調能力是很強的,對於君權、執政階層、地方豪強以及普通民眾的利益還能夠平衡,但這個頭一開就不可挽回了,或許費禕憑藉優秀的個人能力還能掌控,那麼費禕不在了呢?

費禕“保境安民”的政治決策對蜀漢政權更為致命的危害是放棄了“北伐中原,興復漢室”的旗幟。那麼緊緊圍繞在這個旗幟周圍的政治、經濟、軍事的各項配置也就統統遭到了廢止,這就涉及到官員的評價體系和選拔體制的變化,國家經濟利益分配體系的變化,軍事戰爭組織體系的變化,這些變化都為劉禪的君權擴張提供了便利,使蜀漢的政治生態出現惡化,奢腐叢生的種子也就此種下。

同時,放棄了“北伐中原,興復漢室”的旗幟,又因為蜀漢的地理優勢,“躺平”的懈怠感也是隨着“保境安民”政策的實施,一步一步的沁入蜀漢各階層的骨頭裏了,這帶來的就是“經濟利益全民共享”的經濟分配體制的被破壞和拋棄,這就使基層普通百姓首先被排除了出去,從而導致普通百姓開始遭到來自各個權力階層的壓榨,“民有菜色”不遠矣!而當隨軍轉運、後勤補給等等都成為了生意之後,社會各階層的利益爭奪也開始日趨激烈起來,整個蜀漢社會的運轉也開始隨着權力博弈和規則制定而分化開來了,“政以賄成”就日益變得理所當然了。

姜維,在這個時期,因他與費禕的戰略觀念上的差異,實際上從其出身的“丞相幕府”派脱離了,投入到了劉禪的君權一系。姜維終其一生都是忠誠於劉禪的,因為在這個時期的蜀漢,只有劉禪能夠給他施展才華的機會和平台。但姜維最終也只是一個統兵作戰的軍事將領,他對蜀漢政權的政治影響還是比較小的。

費禕執政時期的蜀漢就在一種“温水煮青蛙”的狀態下,慢慢的向“死於安樂”穩步前進。

費禕於公元253年遇刺身亡,這給後世留下了一個謎案。

關於費禕遇刺案,很多説法都是姜維“陰養死士”造成的。我不是這麼認為的,我更傾向於這是一個偶發的事件,即郭修(也作郭脩)刺殺費禕是一個獨立的行刺行為,並不是帶有很強政治目的政治刺殺案件。為什麼這麼判斷?因為從蜀漢的政治倫理來看,無論是劉禪還是姜維,都不是會對費禕死亡的積極追求者,這也是來自對諸葛亮所構建的蜀漢政權的政治底線的信任。但從費禕的意外去世這件事來看,誰是最大的受益者呢?後主劉禪!

費禕是諸葛亮蜀漢體系的最後一個人,當他的去世,束縛在劉禪身上的所有“封印”都被揭開了,蜀漢的政治完全回到了以劉禪(君權)為中心的格局中了。

劉禪終於親政了,他的親政依然是“委任式”的。蜀漢的第四任執政是陳祗,而不是常説的“蜀漢四相”中的董允。陳祗+黃皓+姜維,一主政一主內一主軍,但他們三人的背後站的都是後主劉禪。雖然劉禪親政了,但他依然要面對一個龐大的政治對手,那就是“荊州小團體”。“荊州小團體”就是以諸葛瞻為代表人物,集結了董厥、胡濟和樊建等人,這個小團體實際是“丞相幕府派”的延續,但“圈子性”越來越強。在陳祗執政期間,陳祗支持姜維北伐,這不過是劉禪在擴張君權,打壓和應對“荊州小團體”還殘存的相權的政治手段而已。陳祗在死後能夠獲得“忠侯”的諡號,就是因為他是為劉禪(君權)衝鋒陷陣的。而姜維的北伐,雖然他還懷有“興復漢室、還於舊都”的理想,但他的北伐往往成為了蜀漢政治鬥爭在軍事領域的延續,比之諸葛亮的北伐對蜀漢起到的凝心聚力的作用是相差甚遠的。姜維的個人際遇與後世的岳飛頗有些相似。

到這裏就要看一下劉禪親政後在蜀漢各個方向上的佈局:

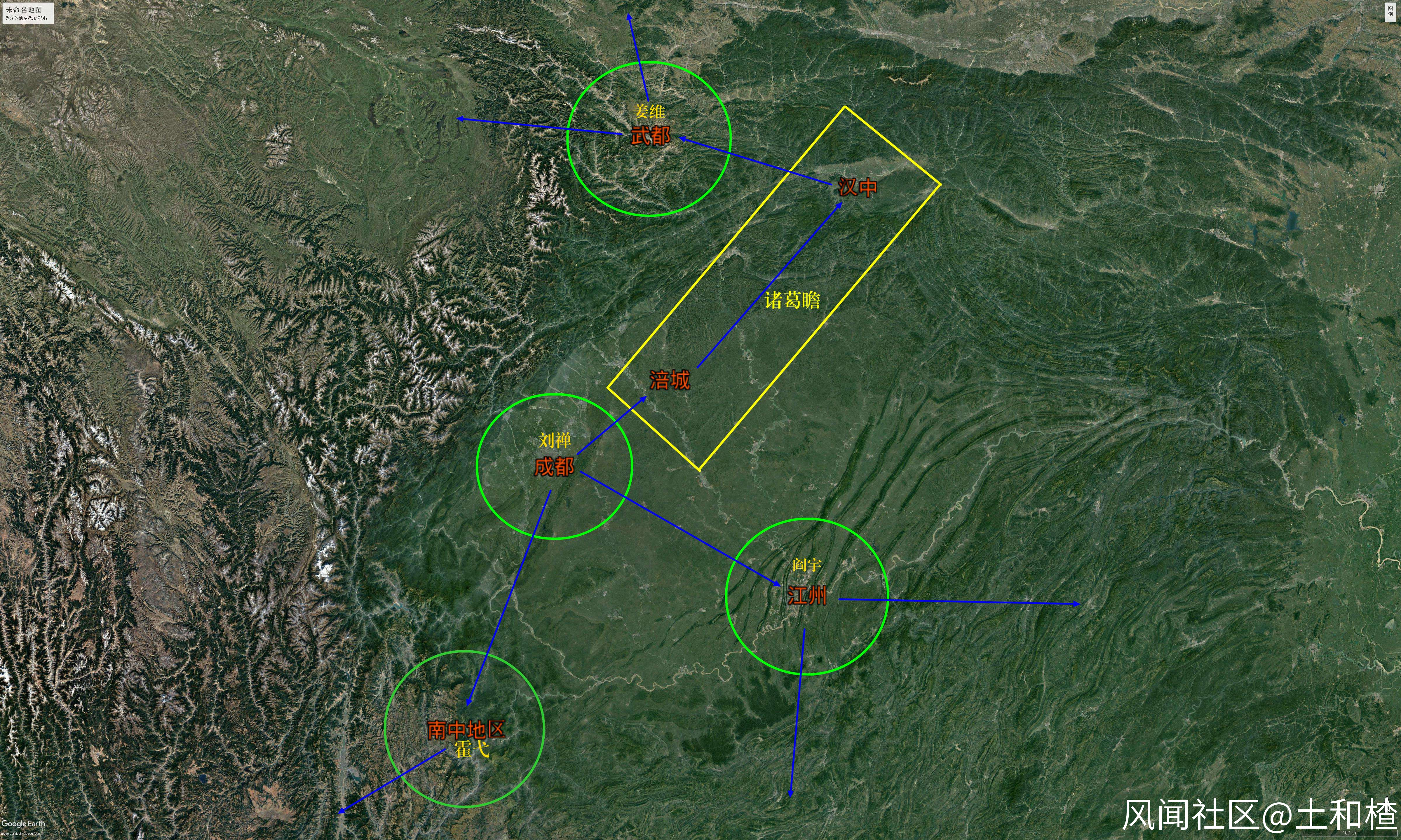

成都是蜀漢的政治經濟中心,是劉禪+陳祗+黃皓在主持,對政治資源和經濟資源做到了全面的把控;西北方向,姜維在武都是西接氐羌,北連曹魏;東邊的江州,由閻宇(他或與前巴西太守閻芝有關係)主持,這裏是東通孫吳,南下夜郎交趾的交通樞紐;南邊南中地區由霍弋主持,這裏是通過身毒道交通緬甸和印度次大陸(大秦)的起點和必經之路。姜維、閻宇、霍弋都是劉禪這一系的人員。再把紡織品貿易納入到這個政治佈局中就可以看出,劉禪通過控制生產端和貿易通道,已經把紡織品的利潤納入自己的掌控了。而蜀漢紡織品外銷的利潤可是蜀漢立國的最大財源和經濟基礎。從漢中到涪城及其以東地區的這一區域,就是“荊州小團體”的基本盤,也是傳統的農業區。這裏北有秦嶺,東北有大巴山的崇山峻嶺的阻隔,南、西、東南三個方向又被劉禪的勢力圍堵住了,使“荊州小團體”在紡織品貿易中被隔離開了,其經濟來源也就越來越趨向於漢中+川北地區的土地經濟了。那麼“荊州小團體”對土地經濟的需求也加劇了他們和蜀地豪強地主階層的衝突。這也是後世論述蜀漢滅亡重要原因。但這是因為劉禪親政後為了進一步解除相權的威脅,通過削弱“荊州小團體”的經濟基礎,刻意製造“荊州小團體”與蜀地豪強地主的矛盾。

現在再回頭看諸葛亮的治蜀之策:以工商立國,儘量減少對蜀地豪強的土地經濟的侵佔和掠奪;通過工商貿易,把蜀地豪強階層及其附屬民眾與執政集團捆綁在一起。這治國理政的能力比肩於管仲,陳壽沒説錯吧?

而“荊州小團體”所掌握的經濟資源的窘迫也就能夠解釋了為什麼願意對陰平小道的駐軍進行裁撤,從而導致鄧艾偷渡成功的發生。

關於“荊州小團體”,再説兩個事情:第一,胡濟段谷之戰失誓不至而受懲處甚微。公元256年姜維北伐與鎮西大將軍胡濟約定在上邽匯合,結果胡濟沒來,姜維慘敗。事後雖對胡濟有所貶抑,但因其屬於“荊州小團體”成員,故在諸葛瞻執政後的景耀二年(259年)還被遷升為右驃騎將軍。這就是政治“小圈子”的典型特徵:只論親疏,不問是非;第二就是“蜀中無大將,廖化作先鋒”這句話,這側面反映出政治“小圈子”中人員選拔的封閉性。

廖化,一則他是荊州人氏,二則他也是出身於丞相幕府,這表明他在蜀漢政權中是屬於“荊州小團體”中的一員。景耀三年,廖化曾邀約另一老將宗預一起去拜訪剛執政的諸葛瞻,但被宗預拒絕。那麼廖化為什麼這麼大歲數了還要出來奔走呢?無非是為子侄部曲罷了。

在《漢晉春秋》中記錄了廖化在景耀五年(262年)對姜維的評價:““兵不戢,必自焚”,伯約之謂也。智不出敵,而力少於寇,用之無厭,何以能力?詩云“不自我先,不自我後”,今日之事也”。這個時候,陳祗已經去世了,蜀漢已經是完全君權制了,而劉禪懶政,儘管委政於諸葛瞻,但財權人權均被劉禪掌控,所以黃皓的專攝擅權才具備現實性。廖化的這番話,表明這第一是政治表態,即對“荊州小團體”所持的保境安民政策的支持;第二是對姜維不斷北伐造成了“荊州小團體”的經濟和人員實力被削弱的反對。

蜀漢到諸葛瞻時期,實際上是因為君權的膨脹,作為立國財源的紡織品利潤完全被劉禪掌控並且不再拿出來用於蜀漢的“國事”,致使蜀漢財源匱乏,諸葛瞻只能以侵佔蜀地豪強地主階層的土地經濟的辦法來飲鴆止渴;再加之姜維北伐的物資和人員的損耗,使蜀地社會矛盾更加的尖鋭。這也是為什麼諸葛瞻要説“內不能除黃皓,外不能制姜維”的真正原因。

儘管蜀漢執政團隊內部存在彼此矛盾和相互鬥爭,但在蜀漢最後滅亡之戰中,還是讓人看到蜀漢這羣人來自於先輩的血性:漢中之戰,傅僉(傅肜之子)戰死;姜維回防劍閣,年邁的廖化、張翼趕赴戰場參戰;諸葛瞻父子與黃崇(黃權之子)、張遵(張苞之子)、李球(李恢之侄)在綿竹戰死;劉禪投降,劉諶死節;二士爭功,姜維死節。

所以説三國蜀漢從劉備開始,真的是一個不缺理想主義的地方。

通過梳理蜀漢政權的政治和經濟脈絡的演變,所謂荊州派、東州派、益州派之間的矛盾和爭權奪利導致蜀漢滅亡,只是表象的認識和論述,掩蓋了蜀漢政權中君權和相權的變化與鬥爭。至於劉禪,一個“富二代”的“崽賣爺田不心疼”,他雖然不缺乏政治頭腦和經驗手段,但一個自私自利的人,不説也罷。

最後就是蜀漢“國不置史,註記無官”這個問題,這是真的嗎?以諸葛亮的思慮周全,會在這麼大一件事上有缺漏嗎?陳壽是什麼官?欲蓋彌彰!無非是蜀漢滅亡時的混亂給“化公為私”創造了條件。嘿嘿,讀書人的事嘛,“竊書不算偷”!不過,相信蜀漢的歷史記述早已置身在《三國志》中了。

“葛氏在時,亦不覺異;自公歿後,未見其比”!!!

注:文章完全是對個人主觀認識和思考的整理,純個人觀點,或對或錯,聊博一笑。